諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

奉仕の心や社会性を養うことを目的として、毎年全校児童で赤十字の活動を行っています。

今年は、地域の方々にご協力していただき、「ペットボトルキャップ」と「プルタブ」集めをしました。12月からの1月までの活動でしたが、ペットボトルキャップは「26キロ」、プルタブは「2キロ」も集まりました。

この2ヶ月間、毎日のようにレジ袋いっぱいに入ったペットボトルキャップが学校に届いたり、地区のお祭りで出た空き缶のプルタブを外してくださったりしている方々の姿をお見かけし、「子どもたちのために」と率先して協力してくださる地域の方々の温かさや団結力を改めて感じました。この赤十字の活動を通して子どもたちも、自分たちにできることを考え行動したことで社会に貢献できたという達成感を味わうことができたと思います。2ヶ月間、たくさんのご協力をいただき、本当にありがとうございました。

いよいよ学習発表会が近づいてきました。学習発表会では、荒谷小学校ならではのキャリア教育である「わくわく学習」の成果を発表します。「わくわく学習」では、諸塚村に関してさまざまな体験をしたり、課題を見つけ探究活動をしたりすることを通して、ふるさとを愛し、自分に自信と誇りをもって、ふるさとに貢献する力を身に付けていくことを目的としています。この一年間、地域の方々からたくさんのご協力をいただきながら、わくわくするようなたくさんの楽しい体験や活動をして、諸塚村について学んできました。

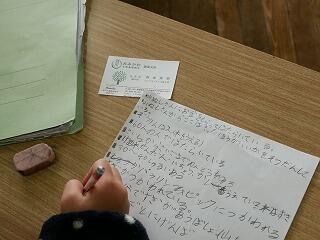

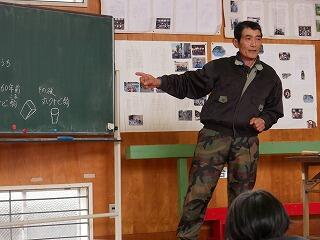

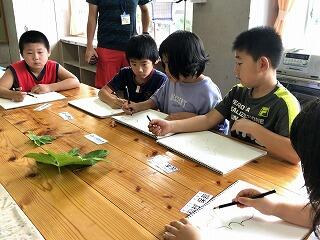

30日(木)、3・4年生は、卒業生の保護者でもある森林組合の所長さんにお越しいただき、インターネットや本では調べることのできない林業や諸塚村の山について教えていただきました。目をキラキラ輝かせて質問したり、答えを聞き逃すまいと必死にメモを取ったりしている子どもたちの姿が印象的でした。

5・6年生は、自らパソコンを使って、雑誌や図鑑、パワーポイントのプレゼンの完成を目指しています。

1月30日(木)、椎茸栽培の名人である地域の方にお越しいただき、駒打ち体験をしました。椎茸栽培は350年前から始まったことや以前の栽培方法など、椎茸の歴史について教えていただき、初めて聞くことばかりの内容で子どもたちも興味深そうに聞き入っていました。駒打ち体験では、手際よく駒を打ち、協力して原木を運ぶことができました。

南川地区で代々受け継がれている伝統芸能の「箕舞(みいまい)」。毎年、荒谷小学校では学習発表会でこの「箕舞」を披露しています。この日は、「箕舞保存会」の方々3名にお越しいただき、舞い方や唄い方を教えていただきました。

荒谷小学校の給食に携わってくださっている方々に感謝の気持ちを伝える給食感謝集会を行いました。22日(木)は、諸塚中学校の栄養教諭の先生、23日(金)は調理員さんと野菜や牛乳を配達して下さる地域の方にお越しいただきました。

栄養教諭の先生には「お箸の持ち方」についてもご指導いただきました。正しく持つと「はがす」や「ほぐす」などお箸でできることが増えることを教えていただき、実際にスポンジやマカロニで練習をしました。授業後の給食では、早速正しいお箸の持ち方をチャレンジしていました。

本年度も『荒谷小学校荒川保育所学習発表会』を行います。

日程、プログラムは下記のとおりです。

たくさんのご参加をお待ちしております。

期日:令和2年2月9日(日)

時間:8時50分~11時55分

来年度入学予定の子どもたちが体験入学に来てくれました。学校のことを保育所生に優しく教えてくれたり、授業を立派に受けたりしている小学生の子どもたちの姿を見て、いつも以上にお兄さん、お姉さんに感じた1日でした。

【3・4年生が学校の案内をしてくれました。】

1月16日(木)は火災の避難訓練をしました。今年も講師として、役場総務課の方と諸塚村消防団第4部の方々9名に来ていただきました。前半は、人体に害のない煙を教室に充満させ、火災が起きたときの避難の仕方を体験しながら学ぶことができました。

後半は、実際に消防団の方々がサイレンを鳴らして出動する姿を見させていただいたり、ホースを出す体験をさせていただいたりして、諸塚村を守るために消防団の方々が日々努力してくださっていることを学ぶことができました。

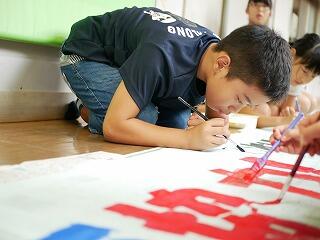

3~6年生が書き初めをしました。真剣な表情で取り組んでいます。

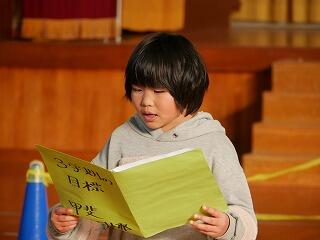

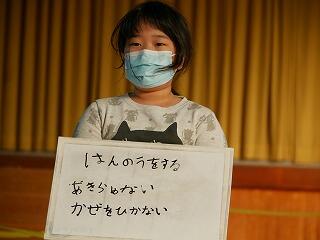

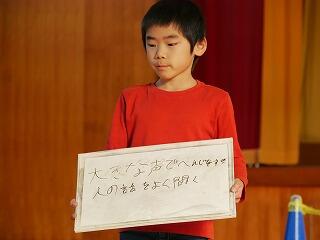

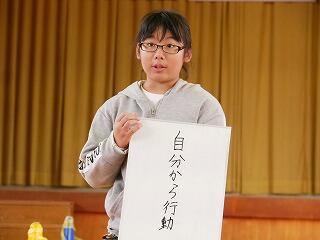

11人全員が元気に揃って、3学期がスタートしました。目標発表では、身に付けたい力をそれぞれ立派に発表することができました。次の学年に向けての意欲が高まっているようです。

終業式後は、市町村対抗駅伝に出場する5年生へみんなで激励のエールをおくりました。

12月24日は2学期終業の日でした。2学期の振り返りでは、運動会やわくわく学習の取組を通して学んだことやできるようになったことを発表していました。暑かった運動会練習がついこの間に感じる程あっという間の2学期でしたが、日々の学校生活の中で着実に学び成長しているのを感じた振り返り発表でした。

2学期も、運動会や稲刈り、寿会とのふれあい、もちつき大会、諸塚学校給食の日、わくわく学習などで地域の方々にたくさんのご協力やご声援をいただき、成長した子どもたちと終業の日を迎えることができました。いつも温かく見守っていただき、ありがとうございます。

5・6年生が企画・招待をしてくれて、みんなでお楽しみ会をしました。5・6年生が考えたサッカーや鬼ごっこのルールはみんなが楽しく参加できるようになっていました。子どもも大人も大笑しながら走り回っている様子は、まるで一つの大家族のようでした。

12月12日は、いつも給食の食材を提供してくださっている生産者の方々をお招きしてふれあい会食をしました。今回は、給食初のジビエ料理「しし汁」を食べました。生産者や実行委員の方々との会食をとおして、改めて諸塚の食材のおいしさや生産者の方々のすごさを実感することができました。

長距離走大会に向けて約1ヶ月、自分の記録の更新を目標に、練習を積み重ねてきました。大会当日は応援に駆けつけてくれた保護者の方々の声援のおかげで、ゴールまで全力で走り抜くことができました。

年に1回、保護者の方々と給食を食べる給食試食会。子どもたちは終始うれしそうに給食を食べていました。保護者の方々に給食の献立や食べる時のマナーを知ってもらう良い機会となりました。

午後は10月に地域の方の協力をいただいて収穫したもち米を使ってのもちつき大会。この日のために保護者の方々は、何日も前から米を洗ったり薪を準備したりしてくださっていました。もち米を力強くつくことも、もちをシワなくきれいに丸めることも難しかったようですが、みんなで協力して作ったつきたてのおもちはとてもおいしかったようです。

12月6日(金)の長距離走大会に向けての練習が始まりました。自分の持っている記録が更新できるよう、毎回目標を持ってチャレンジしています。

10月31日、寿会の方々とふれあいながら、竹とんぼや水でっぽう、おじゃみを作りました。裁縫も小刀で竹を削る作業も寿会の方々はすんなりとされていましたが、子どもたちにはとても難しかったようです。寿会の方々からコツを優しく教えてもらいながら完成させることができました。ふれあいを通して、改めて寿会の方々のすごさを実感する機会となりました。

修学旅行、諸塚村内の小学校5・6年生合同で鹿児島へ行ってきました。年齢の近い人たちと過ごすことの少ない5・6年生3人ですが、3日間を協力して過ごすことができ、一段と成長したように思います。鹿児島の土地や歴史を学ぶ貴重な体験もすることができました。

10月18日は、保護者や学校評議員の方々に授業参観をしていただきました。参観後は、学校評議員さんと一緒に楽しく給食を食べました。

10月16日、食育団体「IKUMI~育味」の方々にお越しいただき、味覚について学びました。「五味」や「五感」を、実際に体験しながら楽しく学ぶことができました。授業後の給食では、早速「五感」を意識して味わっていました。味を感じることの喜びや命を作る食についての学びを深める機会となったようです。

月に1~2回、地域の方や保護者の方が読み聞かせに来てくださっています。身近な人が読み聞かせをしてくれるこの時間を子どもたちはいつも楽しみにしています。

地域の方からお借りしている田んぼで田植えをして5ヶ月。今年は機械を使わず手刈りでの収穫に挑戦し、全ての稲を収穫することができました。この日も「子どもたちのために」と、地域の方ご夫婦で朝早くから準備をしてくださっていました。毎年、貴重な体験をさせてくださる地域の方々に感謝の気持ちでいっぱいです。

9月29日(日)、第73回の秋季大運動会を行いました。くもりの予報でしたが、朝から青空が出始め絶好の運動会日和で、子どもたちは、たくさんの地域の方々と一緒に運動会ができることをとても喜んでいました。

【少しずつですが、運動会の様子を紹介します。】

堂々の入場行進や選手宣誓、元気な保育所生のあいさつで運動会が始まりました。

保育所生表現。毎日練習をがんばっていた保育所生。お家の人と一緒にかわいらしいダンスを披露しました。

荒谷小学校の運動会は、たくさんの地域の方々のご協力があってこそ開催できています。今年も、準備や片付けはもちろん、放送や来賓接待、用具準備、写真撮影もしていただきました。

そして、大人も全力で競技に参加するのが荒谷小学校の運動会です。家族リレーや地区対抗リレー、あめ食い競争などを行い、大いに盛り上がりました。

荒小神楽。地域の方々に見守られながら、6年生の叩く太鼓、地域の方の吹く笛、舞い手12人の鈴の音が重なってとても神秘的な空間でした。現在中学校に通っている卒業生2人にも舞ってもらいました。

何度も何度も練習を重ねてきた一輪車表現。やはり地域の方々の声援の威力は大きく、次々に技を成功させていきました。お互いに声を掛け合い、技を成功させて喜び合う子どもたちの姿は見ている人たちに感動を与えました。

運動会に携わってくださった保護者・地域・来賓の皆様、たくさんのご協力とご声援を本当にありがとうございました。これからも荒谷小学校の子どもたちを見守り続けていただけると幸いです。

いよいよ明日は運動会です。たくさんの出番がある子どもたち。今日はいろいろな動きや種目の最終確認をしました。

3校時には、地域の方が2度目の子ども神楽のご指導に来てくださり、舞い方や太鼓のリズムの確認をしました。

9月19日(木)、朝の気温は15℃と少しひんやりしましたが、雲一つない青空の下、予行練習を行いました。一通りの競技を行い、直すべき課題が明確になって改めて気合いが入ったようです。いよいよ運動会まであと10日。昼休みも早速応援の練習をがんばりました。

運動会に向けて「荒小神楽」の練習をしました。今年は太鼓が6年生、舞い手の司令塔、「せんじ」を5年生が初めて行います。講師として、「せんじ」をする5年生のおじいちゃんでもある地域の方にお越しいただき、太鼓のたたき方や舞い方を教えていただきました。

小さい頃から見てきている伝統的な神楽に対して特別な思いを持っている子どもたち。太鼓を叩くのも、舞うのもとても難しいですが、全員が真剣に取り組んでいました。

運動会に向けて開閉会式の練習を行いました。地域の人たちに元気を届けることを目標に、動きにメリハリをつけることや大きな声を出すことを意識して頑張りました。

9月29日(日)に予定されている運動会に向け、団技やダンス、応援の練習が本格的に始まりました。それとは別に子どもたちには一人一人役割があります。2年生は、開閉会式の国旗・校章旗掲揚(降納)の係です。

「君が代」に合わせてタイミング良く掲揚(降納)ができるよう、2年生と担任の先生、校長先生の歌に合わせて何度も練習をしていました。

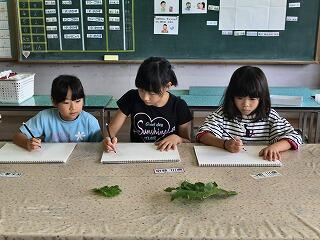

9月4日(水)、朝の時間にスケッチをしました。2階の窓まで元気にツルが伸びているヘチマとゴーヤの葉を描きました。似ているようで少し違うヘチマとゴーヤの葉の違いも発見することもできたようです。

8月の参観日は合同学活で「立腰」について学びました。「腰骨を立てる」姿勢を保つことで、3つのいいことがあることを知り、早速子どもも保護者も職員も実践していました。学校と家庭一丸となって取り組み続け、学力向上や心身の健康につなげていきたいと思います。

4時間目の合同体育では、運動会に向けて、保護者の方に「チョイガマカ」や「オクラホマミクサ-」を教えていただき、一緒に踊りました。

8月29日(木)は、地震の避難訓練をしました。南海トラフ地震などの地震や津波について知り、学校や登下校、家、外出先で地震が起きたときにどうするかを具体的に考えることができました。

8月28日(水)、11名全員が元気に登校し、2学期が始まりました。

児童代表挨拶は2年生。1学期、できるようになったことで成長を実感したことを振り返り、2学期に何をどうできるようになりたいのか立派に発表することができました。

残り10人の児童たちは、運動会に向けてのこと、人との関わり方などを目標に掲げていました。2学期は、運動会や稲刈り、わくわく学習中間発表、長距離走・もちつき大会など、行事が盛りだくさんです。一回りも二回りも成長した子どもたちと2学期の終業の日が迎えられるよう、子どもたちを日々支え見守っていきたいと思います。

【ポーズの合図は「2学期も、たのしみ~!」。2学期もどうぞよろしくお願いいたします。】

8月24日(土)、荒谷小学校恒例のPTAバレーボール大会を行いました。大会前には、役場の方々にお越しいただき、救急法や熱中症の対応、虫刺されの処置等、すぐに実践に結びつく講習をしていただきました。

例年、運動場にてバレーとミニバレーを行っていますが、今年は運動会に向けて運動場の砂の入れかえ工事をしているため体育館でミニバレーをしました。全員が体育館に入ってのミニバレー大会も大いに盛り上がり親睦を深めることができました。

8月19日は登校日でした。午前中は、運動会で掲げるスローガンづくりを全校児童で行いました。

色の組み合わせは学級毎に決め、協力しながら立派なスローガンを完成させることができました。

7月23日は1学期の終業の日でした。70日間あった1学期のうち全員が登校できた日数は66日間。ほとんど毎日全員が元気に登校することができした。

終業式では、「考えること」、「努力」、「根性」など1学期にできるようになったこと、学んだことを一人ずつ発表しました。

児童代表挨拶は4年生がしました。1学期にできるようになったことに加え、2学期にがんばりたいことを達成するために具体的にどんな作戦を立てて夏休みから取り組んでいくのか、聞き取りやすいスピードで堂々と発表することができました。

校歌斉唱の指揮は3年生が初めて挑戦しました。緊張しながらも最後まで指揮をすることができました。

早いもので水泳学習も今日で最後となりました。雨が心配されましたが、水泳学習の時には太陽がさし始め、気温30℃、水温28℃の絶好のプール日和でした。

顔に水をつけるのが精一杯だった2・3年生が、クロールができるようになり、4・6年生は、ばた足をし続けることができるようになって更にクロールのタイムを縮めました。5年生は新しく平泳ぎができるようになりました。

1学期も残すところあと4日となりました。7月17日(水)は、学期末清掃で体育館の大掃除をしました。普段は掃除できない箇所だったのでほこりや汚れが溜まっていましたが、11人の児童と職員みんなで一生懸命きれいに掃除して、気持ちもスッキリしたようでした。

今年も9月29日(日)に荒谷小学校と荒川保育所、そして荒谷南川の方々と一緒に戦う「秋季大運動会」が予定されています。7月11日(木)は、運動会に向けて団の色を決める結団式を行いました。

それぞれの団で初めて協力して3つのゲームを行い、団の色が決まりました。

また、代表委員会を中心に決めた今年のスローガンも発表されました。

スローガン「あきらめず みんなで協力! 一人ひとりが輝く 運動会」

【体育主任が作った団紹介のムービーを観ました。】

本校には、「わくわく学習」という荒谷小ならではのキャリア教育があります。1・2年生が「諸塚を知る」、3・4年生が「諸塚を再発見する」、5・6年生が「諸塚に貢献、諸塚を発信する」ことをテーマに1年間で様々な体験活動や探究活動をしていくことで、諸塚村の未来と自分の将来を結びつけ、自分の生き方について考えるというものです。

7月10日は、3~6年生が見つけた課題についてどう探究したら良いかアドバイスをしていただく「わくわく学習応援隊発足式」を行いました。今年度は、応援隊として、役場の方々、林業をされている方々、婦人会の方、寿会の方々など、諸塚村を支え受け継いでいる11名の方々が駆けつけて下さいました。

【各自の課題や探求テーマを紹介します。】

【3年生:森の役割や良さについて】

【4年:有害鳥獣の良い活用法について】

応援隊の方々の的確なアドバイスにより、子どもたちの課題もより明確になり、一層わくわくするような探究活動を進めることができそうです。応援隊の方々、お忙しい中、ご協力いただきありがとうございました。

7月4日、全校図工で砂の造形をしました。晴れの日でしたが、雨が降った次の日ということで、砂が程よく湿っていて、造形造りにはぴったりの環境でした。3グループに分かれ、話し合って作りたいものをひとつ決めました。グループ内で声を掛け合いながら協力して、楽しそうに真剣に取り組んでいました。

【造ったものを紹介します。】

5月29日、今年度1回目の奉仕作業を行いました。6月からプールが始まることもあり、保護者の方々は、プール掃除をして下さいました。忙しい合間をぬって、作業着姿で草刈り機を持参して駆けつけて下さるたくさんの地域の方々。学校のため、子どもたちのためにご尽力いただき、ありがとうございました。

5月24日の参観日では、太田歯科医院の歯科衛生士さんにお越しいただき、歯のみがき方について教えていただきました。今年は、むし歯のある児童の数は減りましたが、歯の生え替わる時期の児童が多いため、歯のみがき方に注意が必要な児童が増えていました。歯科衛生士さんより、一人一人のみがき残しに応じた歯のみがき方について指導していただき、親子で歯みがきについて考える貴重な時間となりました。

5月23日は寿会の方々とのグランドゴルフ、ふれあい給食の日でした。毎年雨が降り、校舎内でのグランドゴルフが続いていましたが、今年は4年ぶりに青空いっぱいの晴天。暑さも心配されましたが、休息をとりながら、楽しくふれあいをすることができました。子どもたちも自分たちのおじいちゃん、おばあちゃんたちが来てくれて、とてもうれしそうにしていました。

【入賞した寿会の方々、子どもたちです。】

5月22日は交通安全教室を行いました。横断歩道の渡り方や、自転車の乗り方を教えていただき、自分の命を自分で守るための方法を学ぶことができました。

毎年5月に行っている森林体験学習。講師として、役場の方や耳川広域森林組合諸塚支所の方々にお越しいただきました。今年は、卒業生が数年前に植えた杉の枝をのこぎりで切るという枝打ち体験をさせていただきました。枝を一本切るのもコツがいること、林業の大変さ、たくさんの作業と年数で立派な杉の木ができることを体験して学ぶことができました。

毎週火曜日と金曜日の昼休みは、全校みんなで遊ぶ日、略して「みんデー」をしています。「みんデー」の日は、給食の時間から「今日何する?」、「あれがしたい!」などの話で盛り上がり、いつもとても楽しみにしています。この日は、「かくれんぼをしたいけど、運動場は隠れる場所が少ない」という話になり、校舎内でかくれんぼをすることになりました。6年生が中心となって「廊下は走らない」、「危ない場所には隠れない」などの約束やルールを決め、校舎内の隠れ場所探しをとても楽しそうにしていました。

5月10日(金)は春の遠足でせせらぎの里(特別養護老人ホーム)を訪問し、利用者の方々と交流をする予定となっています。5月26日(金)は、訪問に向けて職員の方々が講師として学校に来てくださり、高齢者のことについて分かりやすく教えてくださいました。前半は、高齢者の方々の「見えにくさ」や「動きにくさ」を実際に体験し、高齢者や体が不自由な方々への接し方や思いやる気持ちを学ぶことができました。

後半は、3年生の保護者でもある職員(看護師さん)から、看護師になるまでの経験談を聞き、夢に向かって目標を持って取り組むことの大切さを学んだり、挫折したときはどうしたらよいかを考えたりすることができました。

貴重な体験や学びを通して、ますます遠足での交流が楽しみになった子どもたちでした。

4月23日(火)は、今年度初めての参観日でした。朝から保護者の方々が来られることを緊張しながらも楽しみにしていた子どもたち。新しい学級での学習の様子を張り切って披露していました。

また、午後からのPTA総会ではたくさんの方々の出席のもと協議を行い、今年度のPTA活動の見通しをもつことができました。

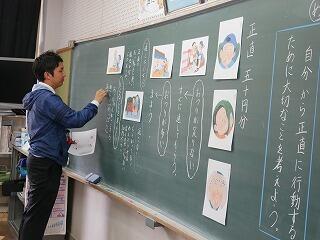

【3・4年生:道徳で「正直に行動すること」について考えました。】

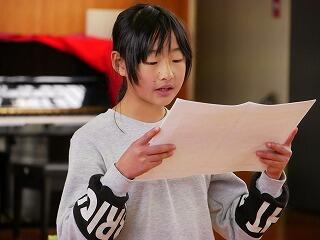

【5・6年生:国語で音読や朗読をスピードや強弱を意識して発表しました。】

5月10日(金)春の遠足のお弁当作りに向けて、おかずで使う野菜の切る練習をしました。ゲストティーチャーはいつもおいしい給食をつくってくださる調理員さん。短冊切りやみじん切り、薄切りの方法やコツを分かりやすく教えていただき、ますます弁当作りに気合いの入った5・6年生でした。

朝の時間を使って体を動かし体力向上を図る「のびのびタイム」。今日は今年度初めてののびのびタイムで一輪車をしました。久しぶりの一輪車でしたが、すぐに感覚を思い出し、みんな一生懸命運動場をまわっていました。後半は、6年生が3年生に優しくアイドリングの仕方を教えてくれたり、4年生が一輪車を両手で押しながら一輪車を漕ぐ、題して「自転車(二輪車)」を披露してくれたりしました。

新しい学年になっての初めての全校体育。新しく来られた教頭先生と3・4年の担任の先生に去年の運動会やえれこっちゃみやざきで踊ったダンスを披露しました。久しぶりのダンスでしたが、張り切って笑顔いっぱい全力で踊っていました。

4月8日、11人全員が元気に登校し、平成31年度がスタートしました。3月には6年生が卒業し、在校生一人とお二人の先生が転出して、寂しさを感じていましたが、新年度、子どもたちは新たな目標をしっかりと持ち、新しい学年での学びに胸を膨らませ、やる気に満ちているようです。保護者・地域の皆様、関係者の皆様、平成31年度もどうぞ荒谷小学校をよろしくお願いします。

【新任式では5年生が荒谷小の楽しいことを紹介しながら歓迎の言葉を述べました。】

【始業式、児童代表の言葉では6年生が1年間の目標を最高学年らしく立派に発表しました。】

【担任発表。今年も新しい学級での生活がスタートです。】

在校生のみんな、担任の先生をはじめとする先生方、ご家族の方々、地域の方々、たくさんの方々に祝福され温かな空気に包まれながら、みんなが大好きな6年生が卒業しました。1年間最上級生としての役割をいつも意識し、周りを見て在校生に指示をしたり、優しく声をかけてくれたりした6年生。在校生みんなの目指したい姿であり、大好きな存在でした。離ればなれになるのはとても寂しいですが、堂々と卒業証書を受け取る姿を見て、これからの成長や活躍が益々楽しみになりました。

2月22日は椎茸作りのプロである地域の方を講師としてお招きし、椎茸の駒打ち体験をしました。今回駒打ちをした原木50本は、地域の方から提供していただき、子どもたちが駒打ちから体験できるようにと事前に伐採や玉切りなどの準備もしてくださいました。いくつかの駒を入れて腰に巻くことができる「駒袋」も本校の給食調理員さんが手作りで準備してくださいました。

しいたけの原木の種類やできる椎茸の特徴を教えていただいた後、子どもたちはペアで協力して駒を一つずつトンカチで打ちました。たくさんの地域の方々に支えられて今年も貴重な体験をすることができました。

【今年は新種の種駒を準備してくださいました。】

【お互い声を掛け合いながら、駒打ちをしたり、原木を運んだりしました。】

1・2年生:「おおきなカブ」ならぬ「おおきななば」の劇に交えて、椎茸作りなどで学んだことを元気よく発表しました。

3年生:川の生き物・有害鳥獣・山師について探究した成果を発表しました。

4年生:昨年度のテーマで新たに生まれた課題について探求して深めた成果を発表しました。

5年生:役場の方々に仕事や諸塚をどう思っているかアンケートをとり、課題や素晴らしさを発信するために自分にできることを発表しました。

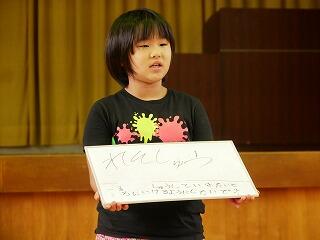

6年生:ラインスタンプを活用して6年間で学んだ諸塚村の素晴らしさを発信したいと熱い思いを発表しました。

昼食会:保護者の方々が朝から作ってくださった豚汁とおにぎりを食べながら交流を深めました。

昼食会での子どもたちは、たくさんの地域の方々が見守ってくださったうれしさ、無事に発表できた達成感で笑顔いっぱいでした。学習発表会の準備や発表をとおして、表現力や探究する力を身に付けることができただけでなく、諸塚村のすばらしさ、地域の方々の温かさをたくさん感じることができました。学習発表会にお越しくださった方々、ご協力してくださった方々、本当にありがとうございました。これからも子どもたちの成長の見守りや応援をどうぞよろしくお願いします。

2月10日(日)、荒谷小学校・荒川保育所学習発表会を行いました。本番まで「地域の方々に笑顔や元気、感謝の気持ちを届けたい」という思いで、毎日練習を頑張ってきた子どもたち。たくさんの地域や保護者の方々に見守られながら、学習の成果を発表することができました。

3・4年生らしい元気でユニークなあいさつで学習発表会が始まりました。

1・2年生は、国語の朗読とかけ算九九の歌をかわいらしく披露しました。

台本や発表する内容も自分たちで考えた3・4年生。これもまたユニークなギャグを交えながら理科や社会で学んだことを披露しました。

5・6年生は、観ているお客さんも巻き込み笑いを取りながら、英語や算数の学習について発表しました。

「僕のヒーロー」として中学3年生と去年まで一緒に学習していた5年生が登場しました。

箕舞:本番当日も太鼓や唄、衣装着替えで箕舞保存会の方々にご協力いただきました。

なつかしの先生紹介:去年までいらっしゃった大好きな先生、そして5年生にも会えて子どもも大人もとてもうれしそうでした。

合同合唱・合奏:6年生が引っぱりながら大成功の発表となりました。

いつもは学級ごとに学習の成果を発表している表現集会ですが、今回は、それぞれで撮影した写真を発表し合う「フォト鑑賞会」を行いました。思い思いに好きなもの、気になるものをこだわって撮影したようでした。最後は、全員の写真を並べて見たあと感想を伝え合いました。

今回撮影した写真は、学習発表会でも展示していますので、ぜひご覧になってください。

学習発表会での「箕舞(みいまい)」の発表に向けて、「箕舞保存会」の方々3名にお越しいただき、舞い方や唄い方を直接教えていただきました。

重い杵や箕を持って太鼓に合わせて舞うこと、難しい歌詞を大きな声で唄うことなど、やってみると難しいようでしたが、箕舞保存会の方々に直接教えていただき、正しい方法だけでなく「何をどうやって練習したら良いのか」を学ぶことができたようでした。

【毎年温かいまなざしで子どもたちを見守り、真剣にご指導してくださっています。】

約1週間ぶりに全校で合奏と合唱の練習をしました。合奏は真剣な表情で、合唱は笑顔いっぱい大きな声を出して練習を頑張っています。

荒谷小学校ならではのキャリア教育である「わくわく学習」。諸塚村に関してさまざまな体験をしたり、課題を見つけ探究活動をしたりすることをとおして、ふるさとを愛し、自分に自信と誇りをもって、ふるさとに貢献する力を身に付けていくことを目的としています。この一年間、地域の方々からたくさんのご協力をいただきながら、わくわくするようなたくさんの楽しい体験や活動をとおして諸塚村について学んできました。地域の方々への感謝の気持ちも込めて、学習の成果を学習発表会で発表しようと、子どもたちは毎日練習や準備を進めています。

【低学年】

「諸塚を知る」をテーマに、森林体験や椎茸栽培体験、田植え体験などたくさんの体験で学んだことを、劇をとおして発表します。

【中学年】

「諸塚を再発見する」をテーマに、課題に感じたり、興味をもったりしたことについて、探究活動をした成果を一人ずつ発表します。

【高学年】

「諸塚を発信する」をテーマに、諸塚に貢献するために自分たちができることを考え見つけたテーマについて探究活動をした成果を一人ずつ発表します。

1月25日は、献立を作ってくださる諸塚中学校の栄養教諭の先生、献立をもとに諸塚の野菜を学校まで届けてくださる地域の方(本校児童のおばあちゃん)、おいしい給食を毎日作ってくださる調理員の先生をお招きして、給食感謝集会をしました。

3人の方々がおいしい給食のために毎日どのようなことをされているのかを知り、改めて感謝の気持ちを持つことができました。

【事前に給食室を見学に行きました。大きなお鍋や冷蔵庫に驚いていました。】

栄養教諭の先生からは、合同学活で「食事のマナー」について教えていただきました。これまでの自分自身を振り返りながら、みんなでおいしく楽しく気持ちよく食べるための正しいマナーについて学ぶことができました。

【はじめて栄養教諭の先生と給食を食べ、子どもたちもとてもうれしそうに話していました。ドッグパンの上手な食べ方の秘訣を教えていただきました。】

大工をされている地域の方が、二重跳びの感覚をつかむのにとても効果的な練習用板を作ってくださいました。早速、業間の時間にお披露目をし、子どもたちはバネのようによく跳ねる板の上で楽しそうに何度もチャレンジしていました。子どもたちのためにといつもご尽力くださる地域の方に感謝しつつ、寒さに負けない体づくりにたくさん活用していきたいと思います。

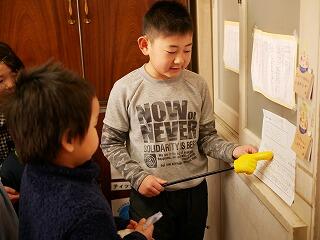

1月22日(火)は新入生体験入学の日。かわいらしい荒川保育所の年長さんが大きなランドセルを背負って、少し緊張した様子で登校してきました。案内係の3・4年生が校内の場所や役割をひとつひとつ優しく案内していました。

年長さんが学校に来たことがうれしくてたまらない子どもたち。張り切って学校のことを教えたり、話しかけたりしていました。

【給食や掃除、授業の体験も頑張っていました。】

体育では「プレルボール」をしています。1チーム4人の2チームがネットをはさみ、自分のコート内でバウンドして3回目のバウンドパスで相手のコートに打ち返すゲームです。勝つためにはどうしたら良いか、チームで話合い、協力しながら体を動かしています。

合同音楽では、学習発表会に向けて体育館での練習が始まりました。今回ははじめて保育所生も一緒に合同合奏の練習をしました。少しずつですが、リズムが合うようになってきてうれしそうな子どもたち。学習発表会までいよいよあと約20日となりました。わくわく学習の発表や学級ごとの学習発表などの練習も毎日頑張っています。

1月17日(木)は、火災の避難訓練を行い、今年も講師として、諸塚村消防団第4部12名の団員の方々、諸塚村役場の消防担当の方にお越しいただきました。

「操法訓練」と「規律訓練」を見せていただき、迅速で力強い諸塚村消防団第4部団員の方々の姿に子どもたちも驚いていました。避難訓練をとおして、消防団の方々が諸塚村を守るために色々な努力をしてくださっていること、火災から命を守るためにはどうしたら良いかを考えて行動することの大切さを学びました。

【放水体験をさせていただきました。ホースがとても重かったようです。】

本年度も『荒谷小学校荒川保育所学習発表会』を行います。

日程、プログラムは下記のとおりです。

たくさんのご参加をお待ちしております。

期日:平成31年2月10日(日)

時間:8時50分~12時00分

平成30年度学習発表会プログラム.JPG

【平成29年度学習発表会の様子です】

1月8日(火)は3学期始業の日でした。久しぶりの再会に子どもたちもとてもうれしそうでした。

始業式では、3年生が児童代表の言葉で、「続けることでできなかったことができるようになる練習が好きだから、3学期は『剣道』、『学習発表会』、そして、『大好きな6年生を送り出す卒業式』の3つの『練習』をコツコツとがんばりたい。」と立派に発表しました。

6年生は、「最後の学期なので、自分の姿や言葉で、下学年にリーダーについて伝えたり教えたりしていきたい」と頼もしい目標を発表しました。

子ども一人一人がしっかりと目標を持って、新学期を迎えることができました。3学期は他の学期に比べると日数は短くなりますが、1年間のまとめの学期にもなります。4月よりも大きく成長した子どもたちと30年度の「修了の日」が迎えられるよう、1日1日を大切にしていきたいと思います。

【誕生日が近かった地域の方が遊びに来てくださったので、みんなでお祝いをしました。子どもたちもとてもうれしそうでした。】

12月21日(金)は2学期終業の日でした。終業式では、児童代表の5年生が2学期を振り返り、「協力」と「感謝」を感じ学ぶことができたと立派に発表しました。合同学活では、冬休みに向けて学習、生活、健康安全について気をつけることを確認しました。

2学期、たくさんの行事がある中で、地域の方々に支えられながら子ども一人一人が何事にも果敢に挑戦し、全力で楽しんで、成長することができたこと、13人全員がほとんど欠席することなく毎日元気に過ごし、2学期終業の日を迎えられたことをとてもうれしく思います。

今月から2月の学習発表会に向けて、合同合奏の練習が始まりました。13人でリズムを合わせて一曲を完成させるために、各自真剣な表情で練習をしています。「リズムが合うように、冬休みや3学期も練習を頑張りたい」と意欲満々な子どもたちです。

文化芸術による子供の育成事業(芸術家派遣事業)として、「んまつーポス」の方々に3日間お越しいただき、表現運動や創作ダンスをしました。常にわくわくした表情で楽しそうにダンスを創作していく子どもたち。表現することの楽しさを全身で感じた3日間となりました。

3・4年生が中心になってお楽しみ会をしました。子どもたち、職員みんなでサッカーやドッジボールをして楽しみました。朝は分厚い上着を着てきますが、まだまだ半袖で元気な子どもたち。今日もたくましく運動場を走り回っていました。

今週の掃除の時間は、普段とは違う体育館や窓、教室の隅々などを掃除する「学期末清掃」週間です。新しい年を気持ちよく迎えられるよう、一人一人が一生懸命頑張って学校をきれいにしています。

今月は5・6年生の表現集会でした。お互いのすごいところを英語でスラスラと紹介し合ったり、合奏や合唱でハーモニーを奏でたり、さすが高学年といったすばらしい発表でした。1~4年生からも「すごい」、「5・6年生のようにできるようになりたい」という感想が多くあがりました。

12月7日は、長距離走大会・もちつき大会を行いました。

長距離走大会では、これまでの練習の成果に加えて、たくさんの保護者の方々の声援にパワーをもらい、全員が自己ベストの記録でゴールすることができました。

午後は、もちつき大会です。力いっぱいもちをつき、悪戦苦闘しながらも小さな手で丸めていました。つきたてのおもちはおいしかったようで、うれしそうに頬張っていました。

おいしいもち米を提供してくださった地域の方、5日(水)から準備をしてくださり、当日も朝から夕方までずっと動きっぱなしで協力、応援してくださった保護者の方々に感謝の気持ちでいっぱいです。子どもたちも充実した楽しい1日を過ごすことができました。

毎月16日前後は、諸塚の食材を多く使った給食「諸塚学校給食の日」を実施しています。今月の諸塚学校給食の日は、特別に生産者の方や実行委員の方をお招きしてのふれあい給食でした。全員で6人の方々にお越しいただき、子どもたちは笑顔いっぱい、終始うれしそうに交流を深めていました。また、滅多に聞くことのできない、諸塚の食材のことを直接聞くことができ、有意義な時間となりました。

今回の表現集会は中学年でした。リコーダーを演奏したり、駄賃づけ唄を披露したりした後は、「じゅうごやさんのもちつき」の手遊びうたをみんなと一緒にしました。真剣な姿を見せてくれたり、笑顔で楽しむ姿を見せてくれたりと、メリハリのある3・4年生らしい楽しい表現集会でした。

11月20日(火)は読書集会をしました。本の一部を読み聞かせで紹介してくれたり、「ぐりとぐら」の絵本を、劇を交えながら紹介してくれたりしました。すぐにでも本が読みたくなるような楽しい集会でした。

地域の方の田んぼをお借りして田植えをしてから約5ヶ月。立派に成長した稲穂で田んぼ全体が黄金色となり、今年も大豊作でした。

実際に稲を刈ったり、機械を使っての稲刈りも一人ずつ体験させていただいたりしました。地域の方が最後におっしゃっていた「作物の一番の大好物は『人の足音』、どれだけ足を運んでお世話をしたかで成長は変わる」という言葉はとても感慨深いものでした。

【子どもたちのためにと毎年ご協力してくださる地域の方々に感謝です。12月のもちつき大会では、いただいたお米を大切においしくいただきたいと思います。】

【上空から写真撮影。子どもたちで荒谷小の「A」を作りました。】

10月26日(金)の社会科見学での「弁当の日」に向けて、弁当作りの計画を立てました。1・2年生は、今育てている椎茸について、すごいところや各部分の名前、そして1・2年生がよく替え歌で歌っているベーコンとチーズをのせた椎茸、略して「べーチー椎茸」の作り方について学習しました。包丁や火を使わずにできる簡単なレシピですが、できあがりはとてもおいしかったようです。ますます諸塚で育てている椎茸のおいしさ、すごさを実感した1・2年生でした。

【上学年のみんなや先生方にも食べてもらい、うれしそうにしていました。】

10月4日(木)は、1・2年生で原木のほた場づくりをしました。この日のためにしいたけ博士でもある地域の方にお越しいただき、しいたけの育て方について教えていただきました。見て、触れて、匂ってしいたけを毎日観察しながら育てていくことの大切さを学びました。

【新しい発見がたくさんあってとても楽しかったようです。椎茸作りにますます気合いの入った1・2年生した。】

一輪車:午後は一輪車の表現からスタートです。何度も転び、起き上がっては練習を繰り返し上達してきました。本番での子どもたちの真剣にチャレンジする姿、成功したときの笑顔は感動的でした。

荒谷南川対抗綱引き:今年も全力で勝負する地域の方々の姿はかっこよかったです。

ダンス:地域の方々に笑顔いっぱいで「幸せビーム」を贈りました。

全校リレー:最後の力を振り絞り、みんな全力でバトンをつなげました。

閉会式:優勝は赤団、応援賞は白団でした。赤団団長を務めた6年生は、保護者や地域の方々への感謝の気持ちを一生懸命伝えました。

子どもたちはすべての競技を全力で夢中でがんばり抜きました。

色々な場面で子どもたちや地域の方々の笑顔が溢れ、荒谷小学校ならではの素敵な運動会となりました。これもたくさんの地域の方々が準備や応援に駆けつけてくださったからだと思います。これからも、いつも温かく見守ってくださる方々への感謝の気持ちを込めて、たくさんの笑顔を届けていきたいと思います。たくさんのご声援、ご参加ありがとうございました。

スローガン『感謝を込めて 笑顔を贈る 夢中 向上 頑張る 運動会』

10月2日(火)、第72回秋季大運動会を行いました。台風ため順延となりましたが、当日は、前日までの強風も止んで晴れわたり、過ごしやすい気温でした。前日の放課後と当日早朝に行った準備には、多くの保護者や地域の方々が駆けつけてくださり、無事に本番を迎えることができました。

約1ヶ月、毎日練習を積み重ね本番を心待ちにしていた子どもたち。保育所7名、小学生13名が全員そろい、朝から元気いっぱい気合いいっぱいな様子でした。運動会の様子をご紹介します。

開会式:1年生のかわいらしくも立派な児童代表のあいさつ、団長の力強い誓いの言葉で運動会が始まりました。

徒競走:力いっぱい走り抜きました。この日のためにたくさんの方々が運動場整備にご協力くださいました。

保育所生表現:保護者と一緒にかわらしいダンスを披露していました。

荒谷南川対抗大玉転がし:今回初めて実施した競技。荒谷地区が勝利しました。

障害物走:いろんな障害物をクリアしながら最後は協力してゴールを目指しました。

ふれあい玉入れ:寿会や地域の方々に参加していただき、100個の玉入れに挑戦しました。

保育所団技:親子で協力して競争をしました。おさるのお面がかわいらしかったです。

荒小神楽:真剣な表情での舞いと太鼓、とてもかっこよかったです。地域の方に笛をしていただきました。

ダンス:地域の方々の歌と太鼓に合わせて、全員でダンスをしました。

〇 2/15(日)に『学習発表会』を行います。8:50から11:00に体育館で行います。地域の皆様やゆかりのある方々も含め、たくさんの方々のご来場をお待ちしております。保護者の皆様は、終了後家庭教育学級の閉級式及びPTA三役会を行います。

〇 1/19~2/20は、「空き瓶(一升瓶・ビール瓶のみ)回収」期間です。子どもたちの活動費のため、ご協力をお願いいたします。

〇 2/17に「第3回学校運営協議会」を行います。

〇 令和8年度の主な行事を入力しました。★閉校式は令和9年2月13日(土)実施予定です。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 2 | 6 | 7 1 |

8 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 2 | 16 1 | 17 | 18 | 19 | 20 1 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 2 | 26 | 27 | 28 |

〒883-1301

〒883-1301