2024年5月の記事一覧

【校長室】SHOCK

「再発した細動を、電気ショックを与えて整えますね。準備をしますので、もうしばらく廊下でお待ちください。」術後2度目の検査で、主治医からそう言われた。

アブレーション手術を受けて1か月が過ぎた。前回1週間後の検査ではすでに心房細動が再発していた。アブレーションはカテーテル手術であるものの、長時間、心臓の内側を処置されている以上、そのダメージは小さくなかった。体の表面は赤紫や黄色の内出血の痕、首まわりや両太ももには、発疹が大量発生。そして、経過が良くないとなれば、さすがの私も意気消沈。今回の検査で経過良好になっていますようにというわずかな希望も虚しく、私の心はあっさり撃沈。前回の診察で聞いてはいたが、まさかそれが現実になるとは夢にも思っていなかった“電気ショック”。準備?そんなに大掛かりな処置をするの?と少々ビビってしまった。しばらくして、看護師さんに案内され、回復室へ。そこは小部屋で、大きな器具もなく、大したことはされないだろうとホッと一息ついていたのも束の間、看護師さんが再び登場。どうやら、電気ショックによる治療を行うらしい。心臓に電流によるショックを与えることで心房細胞の震えそのものを止め、脈を普通の状態に戻す治療法のことらしい。それがかなり痛いらしく、全身麻酔をかけるとのこと。

「それでは、術室に行きましょう」と看護師さんにうながされ、処置室まで案内され、ここで看護師さんが交代。たくさん会話をしてくれる気さくな方だった。救急ナースの中のカテーテル担当だとか。会話もさることながら、その手際の良さも手際が良かった。(私にとって)予想以上の大がかりな処置を前に気落ちしていた私を元気づけようと看護師さんが話してくれたことは数知れず。点滴のラインをとるのは日によって調子が違うこと。そういう時は早く家に帰りたいと思うこと。お子さんの試合がキャンプと重なり、駐車できずイライラして、目の前にいた選手に文句を言ったら、そこそこ有名なプロ野球選手だったこと。目を開けたまま麻酔にかかっていると思われる患者の意識を確認する方法等々。処置までの時間が何かと不安だった私の心を癒してくださった。その会話の一部は以下のとおりである。

「麻酔はかかりやすい方ですか?」

「はい。大丈夫です。」

「たまに、目を開けたまま麻酔にかかる人がいますから、正直怖いですよ。」

「そうなんですか。」

「だから、かかる前は目をつぶっていた方がいいと思います。」

「わかりました。そうします。」「もし、目を開けたまま落ちた場合、目を閉じさせるんですか?」

「いいえ、そのままです。だから怖いんです。」

「そろそろ先生を呼びますね。すぐ来られますから。」

「じゃあ麻酔かけます。点滴が痛いかもしれません。」

「大丈夫です。」

「痛くないですか?」

「痛くありません。麻酔が入ってくるのがわかりま・・・。」

(私はここで落ちたらしく、再び目覚めたのは、およそ1時間後)

「大丈夫ですか?」と1回目の声掛けに私は無反応。

「もしもし、大丈夫ですか?」と2回目の呼びかけに、私は開目したようだが、やはり意識はなかったとか。

そして、「心電図取りますね」の声掛けで私は目が覚めたのだが、すでに処置が終わっていることを理解していない私は、

「心電図はいいですけど、まだ麻酔は効いていないので、処置は待ってください。」と懇願。

「もう終わりましたよ。」と看護師さん。

「処置が終わってどれくらい経ったんですか?」と聞くと

「およそ1時間くらいですかね。」と。

あとで妻に聞いた話だが、処置の途中で「バーン」というもの凄く大きな音が鳴ったとか。看護師さんによるとそれが電気ショックを与えたときの音で、医療系のテレビドラマでよく見る光景とのこと。ドクターがアイロンのようなものを心臓の両端に当てるシーンを見られたことがあると思うが、まさにそれらしい。身体も弓なりにのけぞるような反応を示したと聞いた。後遺症なのか分からないが首筋が少々痛いものの、私の心臓そのものはきれいな波形を描いていた。日本の医学にはホントに頭が下がる。来月末に再検査。このまま経過が良好であることを願っている。ちなみに、治療4日後、薬処方のためにかかりつけの病院で受診したときも、私の心臓はきれいな行動を打っていた。およそ7年ぶりの美しい波形を見てとても感動している。このまま完治に向けて、これまでの不規則な生活行動を改め、規則正しい生活リズムの確立に努めたい。

【校長室】RESET

体育大会が無事終了した。

働き方改革を推進するために教育のDX化をはじめ、行事の精選を含む教育課程の抜本的な見直し、職員会議の運営等の工夫・改善等に取り組んできた。昨年5月以降、学校教育は通常のスタイルに戻りつつあるが、注意すべきことは、縮小・中止されてきた様々な教育活動が、働き方改革の推進によるものか、それともコロナ禍で余儀なくされたものなのか、しっかり見極めることである。ややもすると行事の縮小やカットをすることが働き方改革と勘違いし、諸行事の本来の意義や学校の主役である生徒の思い、保護者、地域の考えがないがしろになっている可能性があることも否定できない。特に、各種委員会活動、地域清掃等のボランティア活動、体育大会、文化祭等、異学年集団が協力・協働することで、他者の役に立つ喜びを体得できるような交流は、生徒の自己肯定感や自己有用感の醸成に与える影響が大きく、大変重要である。これらの特別活動における自己肯定感を醸成するには、生徒自身が考え行動し、失敗しながらPDCAサイクルを回すような意思決定をさせること。次に、反論があったり無気力な仲間がいたりする葛藤のなかで合意形成をさせること。そして、自治をさせることと聞く。確かに、教師が全て企画し・運営してしまうと、自分たちで課題を解決したというリアリティはなく、教師や先輩が決めたことを前例踏襲し、成功に導いたところで自己肯定感が高まるはずもない。教育活動上ある程度の指導は必要であるが、指示しすぎると自治感はなくなる。生徒が授業の主役となる協働学習のような、自分の発言が仲間に影響を与えたり、反対に仲間から受けた言葉で自分の価値観が変わったりする授業スタイルも、他者との関係が不可欠な自己有用感の醸成に非常に効果的であると言えよう。

今年度の体育大会は、終日開催か午前中開催か教職員の中で大きく意見が別れた。メリット・デメリットはそれぞれにある。最終的には生徒にとってどうなのか。生徒の健康面への配慮は、プログラムの一つを選択制にする。各学年内での学級対抗制にして学級経営の一助とする。各学級の色を赤系組(赤、桃、燈、紫)、青系組(青、緑、黄緑、水色)に分けのそれぞれの得点を赤団、青団に計上する。体育科への負担を軽減するために、授業の割り当てを工夫し、授業の平準化を図る。生徒主体の活動を重視し、可能な限り生徒による企画・運営に取り組ませる等、主役である生徒を軸にデメリットを一つずつ解決した。それでも、これまでの中心であった教師主体の学校教育の影響は大きく、教師依存の傾向は根強かったため、可能な限りグラウンドに足を運び、観察・指導・助言を行った。ただ、体育科の自分としては久しぶりにワクワクする楽しい時間であったことは言うまでもない。

大会当日は、心配された天候も回復し体育大会には絶好の曇り空。生徒主体の活動が随所に見られ、例年以上の素晴らしい体育大会が実施できたと思う。特に、エール交換は両団とも甲乙付けがたい、本当に見事も出来栄えで、体育主任も感激していた。

生徒には、誰かが敷いたレールをたどるのではなく、人に相談したり相談されたりしながら、最終的には自分で決めた道を歩んでいく力を身に付けてほしい。ただ、こういう教育は成果を得るには時間を要するし、口で言うほど容易なことではないことも十分に分かっている。それでもなお、先生方には、課題の解決に向けたプロセスを明らかにし準備する力、他人に働きかけながら周囲を巻き込み、確実に行動する力、相手の意見をていねいに聴き、自分の意見をわかりやすく伝える力を身に付け、生徒の教育力を高めてほしい等、大変なお願いをするのは、生徒の成長と教職員の負担は反比例すると思うからであり、本校の教職員ならできるという期待感がすごく大きいからである。生徒のために長時間労働をすることで教師が疲弊していくのであれば、それは“生徒のため”にはならないが、教師としての資質・向上を図り、教職人生を豊かにすることで、自らの人間性や創造性を高め、子供たちに対して効果的な教育を行うことができるようになることが学校における働き方改革の目的であり、そのことを常に原点としながら改革を進めていきたいと私は考える。

【校長室】UPDATE

バブル全盛期の民間企業は、完全週休二日制、定時帰宅、余暇利用、海外への社員旅行等々、社員にとって働きやすい環境と福利厚生面ではこれらの条件が当たり前の時代。もちろん、民間企業として生き残る大きな条件の一つである利益追求の困難さは、現在ほど大きな社会問題ではなかった記憶がある。教職に就く前の会社員時代、ある会社の社長から「人生常に60点」という言葉を聞いた。「・・・合格は60点以上、自身の成功は合格ラインの最低(60)点におき、残り40点分はさらに向上していくことが大切・・・」つまり、現状に満足するなということであろうか。

現学習指導要領改訂の考え方は、「生きる力」を理念に終わらせず、資質・能力としてしっかりと育てていくよう、「何ができるようになるか」「何を学ぶか」「どのように学ぶか」等、より良い学校教育を実践することが大切であるということである。そして、学校がより良い社会を構築するという考え方を地域社会と共有しながら協働して、予測困難な未来のつくり手となるために必要な資質・能力を生徒一人一人に確実に育んでいくことを目指すものである。様々な課題が山積する学校の役割の重要性を地域社会と共有しながら、校長のリーダーシップのもと、カリキュラム・マネジメントの充実を図ることの必要性を強く感じる。

本校の生徒は、素直で純粋、集団としての場の力を備えている。小さな頃から「高千穂の宝」と言われ、地域の子供たちが地域で育てられている。大人の望む生徒に近づこうといじらしいくらい努力する。したがって、レールを敷く大人の責任はすごく重要である。ただし、そのレールを歩むことは生徒にとって必要なことの一つにしか過ぎず、予測困難な時代を力強く生き抜く力を身に付けさせるには、不十分ではないか。そして、予測困難な未来を予想することは、我々大人にはもはや限界が来ており、予測の正確性は生徒の方がはるかに高いと私は考える。

正解がまるでない現代社会において、昨日までの正解が今日の不正解になることもあり、試行錯誤の連続である。それならば、それを楽しむ方がいいし、それは自己決定と主体的な行動という経験をすることにもなる。そういう意味からも、生徒の意見を大切にし、リスペクトして向き合い、たとえ失敗してもそれを成功の道に導いてあげることがとても大切なこと。失敗はマイナスではなく、むしろ一歩前に進むことと考える。子供たちが失敗しないようにではなく、子供たちが“失敗を経験しながら学ぶ”ということを学ぶことによって、学びの継続性が生まれる。学びは中学校で終わりではない。上級学校、職場、家庭、地域社会等において、これからも学ぶ機会が数多く存在する。大切なことは、その時その時において、自らの成長に必要な課題を自覚し、解決に向けて主体的に考え、時には周囲と協働しながら学ぶことであり、このような「学びに向かう力」の究極的なスタイルに到達すれば、それこそまさに個別最適な学びと言えよう。

世間では、五月病といい、退職者が増加する時期である。この現象は今に始まったことではないが、今では退職の代行サービスが存在している。それだけ需要があるというビジネスチャンスに気付く「発想の転換」は見事である。ただ、学校経営を担う一人として、今後働きやすい職場環境づくりを推進していくことや、一教育者として、経産省の言う「社会人基礎力」を身に付けさせるための手立てを講じることの大切さを強く感じる。これは、「今後の社会の変化を見据え、職場や地域社会で多様な人々と仕事をしていくために必要な基礎的な力」のことで、考え抜く力(シンキング)~疑問をもち、考え抜く力。前に踏み出す力(アクション)~一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力。チームで働く力(チームワーク)~多様な人々とともに、目標に向けて協力する力とのことである(「我が国産業における人材力強化に向けた研究会」報告書より)。

「人生に常に60点 学びなくして成長あらず 志(ゆめ)叶うまで挑戦」 これからの社会で働き続けていくためには、学び続けること。今風に言えば「アップデートし続ける」こと。それは、生徒だけに限らず、我々大人も同じであると思う。

令和6年5月17日(金)

【校長室】TEAM

「グルメ(gourmet)とは、美食家や食通という意味。また、高品質な食材や料理に対する知識や興味をもち、味覚に関して独自の基準や価値観をもつ人物を指す。さらに美味しい食事や高級な食材に対する愛好家を意味するとのことである(実用日本語表現辞典より)。」この高千穂町には日本一の高千穂牛を筆頭に、高千穂米(棚田米)、釜入り茶、椎茸、トマト、蜂の子等々、おいしい食材が多数存在する。人気の高い焼き肉屋やお蕎麦屋さん等のお食事処も多い。そう考えると本校の給食もある意味、隠れた名店である。これまで多くの学校に赴任し、食した給食は星の数、いずれの学校も特色のある給食で美味しかったが、本校の給食は格別である。とは言っても、高千穂町内の食材を使用した「ぬくもりランチ」が月に1,2回ほど提供されることや米飯に特別栽培米が使用されていること等、他地区の特色と大きな違いはない。しかし、とにかく美味い。確かに日本一の高千穂牛が給食で扱われることがあり、宮崎牛の中でもトップレベルの高千穂牛の美味さは、別格である。

話は変わるが、中山間地である本町の過疎化は否めず、後継者問題も大きな課題の一つである。給食の食材も本町もしくは西臼杵地区の業者を中心に賄っているが、近年、廃業や撤退等を理由に契約解除が続き、食材調達に苦慮している。それでも、町教育委員会の全面的なバックアップの基、各小中学校の栄養教諭や学校栄養職員、給食調理員等、多くの関係者が知恵を出し合い、対応を協議し今日に至るが、子供たちには以前と変わらず美味しい給食が提供されている。お豆腐一つにしても、くずれやすくてもよいもの、原形をとどめていた方がよいもの等、献立によって仕入れ先を変更したり、高騰している食材についても栄養バランスを変えずに安価なもので対応したりと、細部にわたって工夫が施されている。すべては、「子供たちのために」と口をそろえて言われる。昨年は物価高騰の煽りを受け、二度給食費を値上げした。PTA運営委員会に打診し、PTA総会で承認をいただいた。保護者の方々も「子供たちのために」と非常に協力的で、理解をしてくれる。このように、すべての関係者のご理解とご協力のおかげで、今の給食が維持できており、とても感謝している。

さて、本校に着任して2年目を迎え、すでに1か月が過ぎた。素直で純粋な生徒のおかげで、かなり充実した幸せな日々を送ることができている。それは、何もせずただぼんやりと平和に過ごすことができるという意味ではなく、学校が求められている役割を十分に果たす環境が整っているということである。校長ならば、学校経営そのもの。そもそも「経営」とは「継続的・計画的に事業を遂行すること」、また、「企業を組織化したり管理したり一定の方向に向けて動かすこと」、あるいは、「企業活動に関する様々な意思決定を行うこと」を意味している(広辞苑より)が、私は、方向性はそろえるが、具体的な取組は担当者の裁量を最大限に尊重することを意識している。というのも、学校現場が抱える課題は様々で、複雑化・困難化しており、校長一人で解決できるものではなく、地域の教育力や家庭教育の充実が大切であり、地域との連携は必須であると同時に、何よりそれらの多くは教員の資質や力量にも関わっている。言い換えれば、教員の資質が向上し、一人一人の教員の力量が付けば、学校の抱える多くの教育的課題は解決へ向かうと考えるからである。その資質と力量とは、授業力や責任感・使命感等だけではなく、総合的な人間力であり、教職員の人材育成が学校の抱える課題解決に向けての喫緊の取組の中軸となる。時には、校長自らが教育者としての姿勢を具体的に示し、積極的に子供や保護者、地域と関わり、校長の示す学校経営ビジョンに沿って、教職員の人材育成を図ることも必要ではないか。

最近気になることは、「働き方改革」の表面的な部分が先行しがちであるということ。「働きやすさ」ばかりを求めてしまうと「ジタハラ(時短ハラスメント)」「成長できない」という教職員の受け止め方になり、「働きがい」を失ってしまう。だからといって、「働きがい」だけを求めると「パワハラ」「負担感」「やらされ感」という教職員の受け止めとなりかねない。学校という職場の魅力向上とともに教職という職業としての魅力向上を両立させるには、学校現場が教職員にとって「働きがい」と「働きやすさ」のある職場となることが求められる。私たちが、「何故教職の道を選んだか」を思い起こし、後ろ姿を見せることで、教育者としての姿勢を体現することによって指導することも時には必要であろう。

文科省は「『地域に開かれた学校』から一歩踏み出し、地域の人々と目標やビジョンを共有し、地域と一体となって子供たちを育む『地域とともにある学校』への転換が必要である」という。「地域とともにある学校」とは、学校に関わる大人同士が「どのような子供も育てたいのか」「何を実現していくのか」という目標やビジョンを共有し、学校と地域がパートナーとして連携・協働しながら学びを展開していく学校とのことである。管理職になる前の私は、自分を含め、教職員だけで学校の教育活動を回していると思っていたが、今回の給食食材に関する問題に直面することで、課題の解決を自分たちだけで目指すのではなく、周囲の人の力を借りたり、活用したりすることの大切さを実感した。これこそ「チーム学校」の一つとスタイルと言える。そして、制約されつつある食材を最大限に生かしながら、それでもなお、「子供たちに楽しい給食を」と工夫・改善等の働きがいを見せてくれた学校栄養職員の心構えやその気持ちを全面的に支えようとする調理員さんの温かさに触れ、本来の職務の意義を振り返ることができた。

本来、学校は夢を描き、夢を膨らませ、夢実現に向けて突き進む、魅力のある場所でなければならない。学校のトップとして、何より重要なのは、教職員の心理的安全性を確保することである。教職員を大切にし、それぞれの先生方の強みを生かして「働きがい」が高まっていくように心掛けることが、「地域とともにある学校」への転換に繋がっていき、ひいては「学校を核とした地域づくり」に発展していくと確信している。管理職であっても対等に軽やかに楽しく意見交換できる雰囲気をつくりながら、日頃から教職員とコミュニケーションをとり、様々な課題への対応に向けて教職員がその力を主体的に発揮しやすくなるような環境を整えておく配慮が大切であると気付かせてくれたことに感謝したい。

令和6年5月8日(水)

令和7年度グランドデザイン

令和7年度生徒会スローガン

〒882-1101

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井939番地6

TEL 0982-72-4121

FAX 0982-72-4122

〇 荒天時に関するお願い

大雨や台風、大雪その他様々な事象により生徒の身の危険があると判断される場合は、たとえ休校などの措置連絡がなくても、無理に登校させたりすることのないようにお願いいたします。学校との連絡が通じる時間帯に、連絡していただければ柔軟に対応していきますのでご理解ください。まず、お子様の身の安全を確保することを最優先した対応をよろしくお願いいたします。

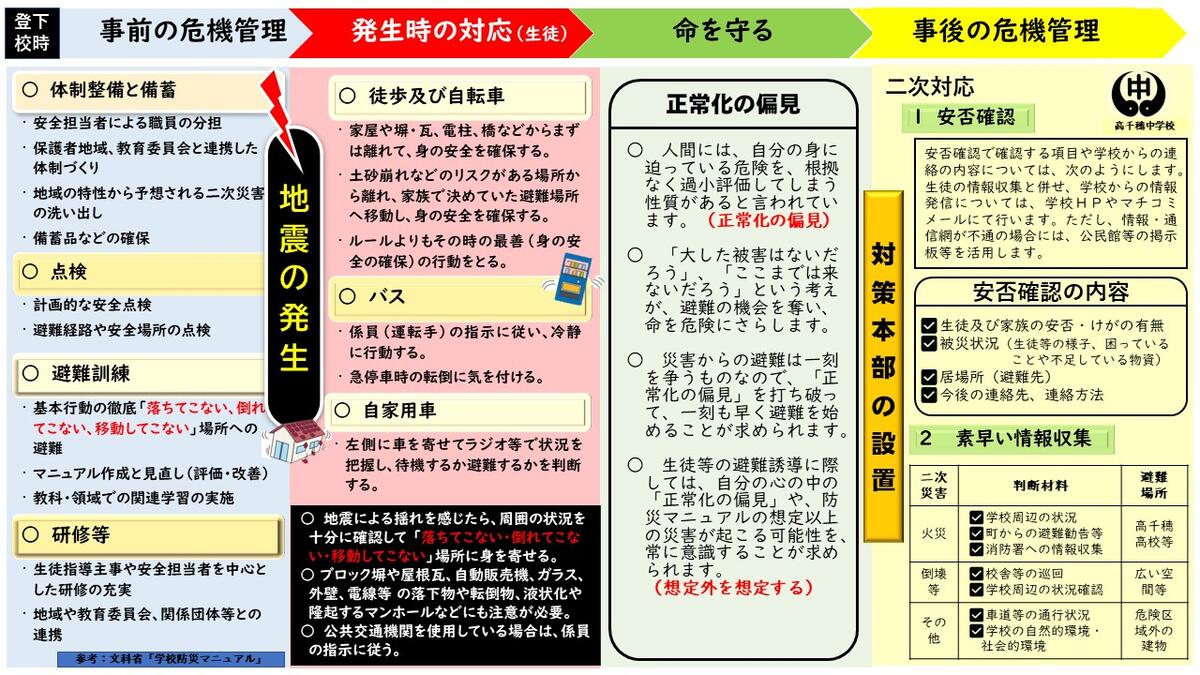

【地震発生時の登下校マニュアル】

◎ 南海トラフ地震の発生が心配される中、本マニュアルをもとに各学級でどのように行動すればよいのか。各家庭での決まりや約束などを決めておくことなどを確認しました。各家庭におかれましても、万が一の場合にどのようにすればよいのかを話し合ったり、決めたりする機会にしてもらいたいと思っています。なお、本マニュアル(データ)は、マチコミメールで送付いたしますので、ご確認ください。