2023年12月の記事一覧

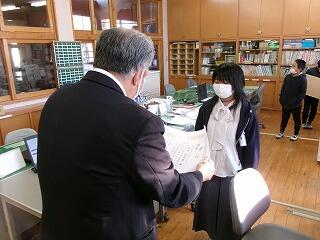

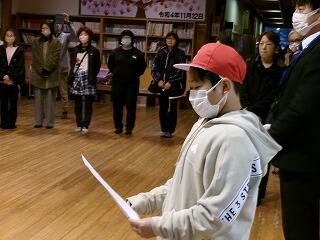

赤い羽根共同募金の贈呈

12月22日(金)、学校で12/4~15に取り組んだ赤い羽根共同募金を社会福祉協議会の方が受け取りに来られました。期間中に運営委員の皆さんが毎朝、児童玄関前に立って募金を呼びかけ、本当にたくさんの募金が集まりました。募金して頂いたお金は地域の福祉に使われるそうです。児童、保護者、地域の皆様方の善意に感謝いたします。

かわいい1年生の配膳

今週は給食着を回収し、給食当番の児童は各自エプロンを持参して配膳に取り組んでいます。写真は1年生の様子です。少しずつ給食当番の役割も覚え、先生の手を借りなくても自信をもっててきぱきと配膳できるようになってきました。エプロン姿がかわいいでしょう!

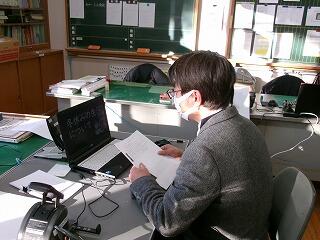

2学期前半終わりの日の集会

12月22日(金)、全校集会がありました。感染症防止の観点から、職員室と各学級をつなぐリモート形式で行いました。集会では、校外・校内行事にみんなで心を1つに臨み、1つ1つ大きな成果をあげ、たくさんの皆さんから「流石!野尻小!」と、お褒めの言葉をいただいたことを伝えました。また、冬休みの生活については、「楽」と「命」の漢字をもとに、「冬休みを楽しんでほしい、そのために、計画をたてよう!」「112の命を絶対にもって学校に戻ってきてほしい、そのために、冬休みのきまりをしっかり守ってほしい」と話しました。その後、教頭先生から、冬休みの生活について安全上、気をつけてほしいことについて話がありました。最後に、作品展で入賞した児童の表彰を行いました。

今日で2学期前半が終わります。子どもたちは勉強に、運動に、行事に、、朝のボランティアなども含めて、本当によくがんばりました。明日からは17日間の冬休みですが、冬休みにしかできない体験をたくさんし、いろいろなことにチャレンジして、その学びを2学期後半につなげていってほしいなと思います。感染症はまだまだこれから、注意が必要ですが、健康で安全な冬休みになるよう1人1人、気をつけてほしいと思います。

素敵なプレゼント

12月21日昼休み、校長室に2年生児童が3人でやってきました。「どうしたの?何かあったの?」と声をかけると、ニッコリ笑顔で、「もうすぐクリスマスだから、歌をうたいにきました。」とこたえてくれました。この写真はそのときの様子です。

びっくりしたのは、すべて英語の歌詞でうたってくれたことです。ジングォーヴェー、ジングォーヴェール♪発音がきれいで、とっても上手でした!心がホカホカしました!みんなありがとう!メリークリスマス!

たい肥の寄贈

12月20日(水)、のじりアグリサービスからたい肥(うぐいす有機)の試供品の寄贈がありました。このたい肥は、小林市内の畜産農家から排出される牛ふん、豚ふん、鶏ふんを原料に製造されているそうです。今回、このたい肥の普及と即効性を検証すべく、市内の小・中学校に無料にて試供品を配付することになったそうです。野尻小では、みどりの少年団が学校の花栽培に取り組んだり、全校をあげて一人一鉢運動に取り組んだりするなど、たい肥を利用する機会がたくさんあるため、いただいた試供品を今後の緑化活動に活用させていただきたいと思います。

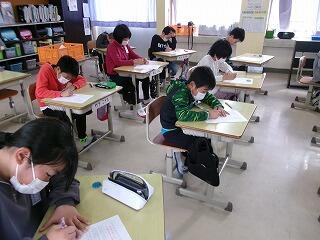

学校の様子(12月20日)

12月20日(水)の上学年の学校の様子を紹介します。

6年生は保健の授業をしていました。「薬物乱用の害と健康」という単元の学習をしていましたが、先生から薬物の恐ろしさの話を聞き、みんな「絶対やってはダメ!」という意識をもったようです。授業の最後に全員「薬物には手を出さない」という自分の決意と理由を書き、署名をしていました。

5年生は算数のテストが手渡され、できていないところの確認をしていました。割合の難しいところだったので、割合=比べる量÷もとにする量の公式で求められることを確認し、何が比べる量になるのか、求める量になるのかを見極めることが正解を導き出す秘訣であることを話していました。

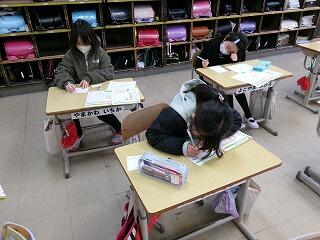

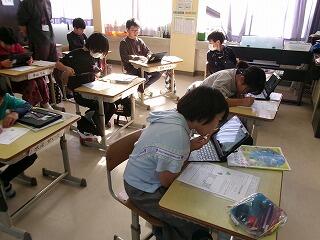

4年生の社会科の授業に様子です。学習している日南市の町並みについて、インターネットの地図機能をつかって調べていました。タブレットを使えば、現地に見学に行かなくても情報が手に入るすばらしい時代ですね!

低学年の授業の様子

12月19日(火)の授業の様子を紹介します。

1年生は図工科で空気を吹き込むと箱からビニル袋が飛び出すおもちゃをつくっていました。完成したら窓際の棚に並べお友達の作品と比べていました!

2年生は国語科の「わたしはおねえさん」の学習で、心に残ったところをサイドラインを引いていました。大型TVモニターでデジタル教科書を大きく映しながら、先生の説明を聞いて、自分の考えを表していました。

3年生はこすもす科の学習で、年賀状を書いていました。みんな出す相手のことを思って、文や絵に表していました。今日の学習をもとに、これから各家庭で年賀状を書いて出すのだと思いますが、きっと心のこもったお手紙が作成できることと思います。

清掃の様子

12月19日(火)の清掃の様子です。

カメラをもって、各教室を回りましたが、どの清掃場所も無言で黙々と清掃に取り組んでいました。野尻小学校は縦割り班(上学年と下学年のメンバー構成)をつくり、高学年は下級生の手本となる自覚や責任をもつこと、下級生はみんなで協力することの大切さを学ぶことができています。異年齢の子どもたちが交流することにより、社会性を育て、コミュニケーション能力を養うことにもつながっています。無言清掃は野尻小の伝統の1つになっています。

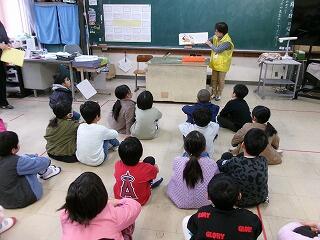

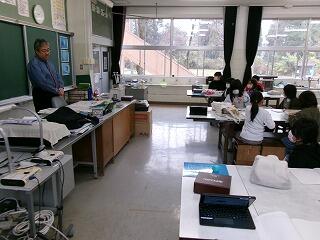

県人権教育推進校として

12月15日(金)、1年生が「ピア・サポート(仲間づくり)」の授業を行いました。「聞きじょうずになるためのポイントをしろう」という学習のめあての下、授業の冒頭で、話の聞き方の良い例と悪い例の動画をみんなで視聴し、その違いと受ける印象について考えていきました。話の聞き方の悪い例をみての感想では、「相手が話かけているのに知らんぷりで本を読んでいる!」「目を見て聞いていない」「話す人におへそを向けていない」等々たくさんの意見が出され、しっかり聞いてもらえないと、話す人の気持ちがさびしくなったり悲しくなったりすることに気付くことができました。反対に良い動画視聴後の感想では、「読んでいた本を閉じている」「相手の方に体を向けている」「あいづちをうったり返事をしたりしている。」などたくさんの聞き方の良さを見つけられ、そのように聞いてもらうことで、話し手の気持ちがうれしくなることに気付くことができたようでした。その後全体で、話の聞き方のポイントを3つ(①返事をする②していることをやめる③相手に体を向ける)を確認し、上手な聞き方を習得するための練習をしました。4人グループをつくり、話し手と聞き手を1人ずつ決め、残り二人は審判になって、よい聞き方ができていれば〇を出します。どの班も、先生からの教えをしっかり守り、聞き方のポイントを意識して聞くことができていました。教室が手で作った〇だらけになりました。授業の最後はみんないい笑顔になっていました!今日のような学習はSST(ソーシャルスキルトレーニング)とよばれ、児童の社会性を育て、望ましい人間関係の醸成に役立つと言われていますが、1年生が45分間、最後まで油断することなく一生懸命学習に取り組んだことが、何よりびっくりしました。みんなお兄さん、お姉さんになりました!今日の学習を頭と心に入れ、これからの学校生活の中でぜひ実践してほしいと思います。1年生の保護者の皆様、ご家庭で上手な聞き方ができたら大いに褒めてあげてくださいね。

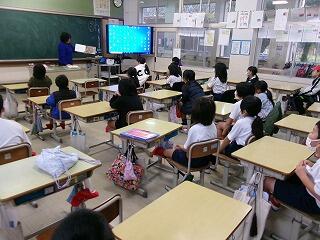

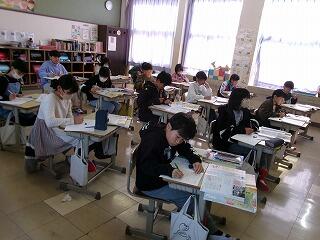

研究授業(3年)

12月14日(木)、3年国語科の研究授業がありました。「三年とうげ」という物語文の単元で、最後の場面において、語り手からの読者への問いかけの文に着目し、三年とうげの歌(百ぺん転べば三百年♪)を歌ったのが誰かを考える学習でした。「三年とうげで転んだら三年きりしか生きられぬ」の言い伝えを恐れていたおじいさんが実際に転んでしまい、病気になったものの、登場人物(トリトル)の「一度転べば三年生きられるなら、二度転べば六年、三度転べば九年、四度転べば十二年、、、」との言葉ですっかり元気になったというお話ですが、授業では、トリトルの話を聞いたおじいさんが、とうげに自ら転びにいった時、誰かが三年とうげの木のかげで、「‥百ぺん転べば三百年!‥」と歌ったのですが、その人物が誰かを考えていきました。児童はその問いの答えを見つけるために、根拠となる部分にサイドラインを引き、叙述に即した読みを進めていきました。児童の意見では、トリトル、村人、おじいさん、、、など、児童一人一人が自分の考えをもつことができ、その根拠に当たる部分(手がかり)を見つけ、発表時には「~の文から~と考えました。」と明確に伝えることができました。45分間があっという間にすぎていく楽しい授業でした!

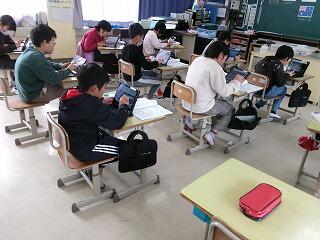

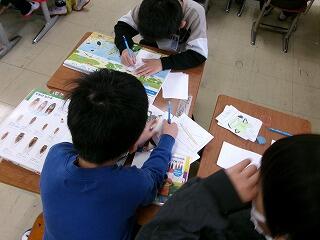

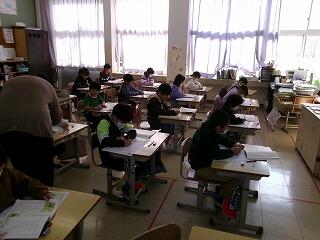

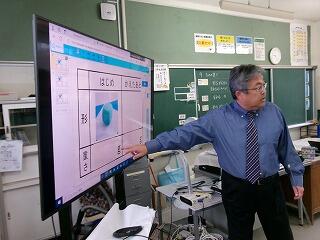

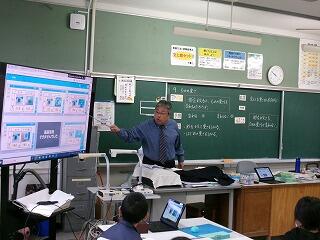

研究授業4年

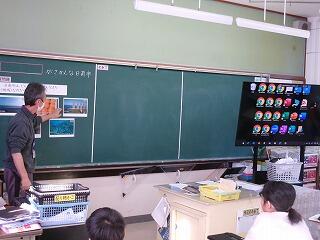

12月13日(水)4年社会科の研究授業がありました。「日南市はどんなことにさかんなまちなのだろう」の学習問題の下、日南市の基本情報(位置、人口、面積、小林市からの距離等)をインターネットで調べたり、日南市に関する動画や観光パンフレットを視聴したりして、自らの考えをもち、少人数グループや全体での意見交換を通して、「日南市は国際交流がさかんなまち」とのまとめをすることができました。その後、日南市のことでもっと詳しく調べたいことをイメージマップに書きだすことにも取り組みました。たくさんの問題意識をもつことができたようです。これからの学習を通して、「日南博士」といわれるくらい、日南市のことに詳しくなってほしいと思います。本校では1人2回ずつの研究授業を行い、同僚や管理職から、授業を参観した後、アドバイスをもらい授業の腕を磨いています。今回も他の職員の参考になる素晴らしい授業でした。このような実践があって、本校の学力向上は図られているのです!

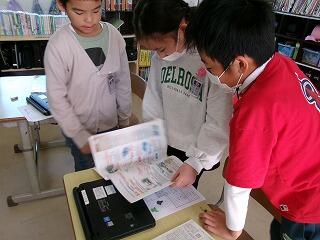

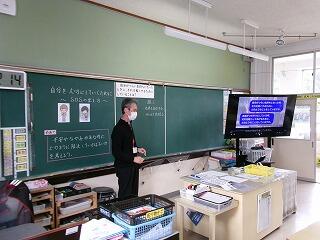

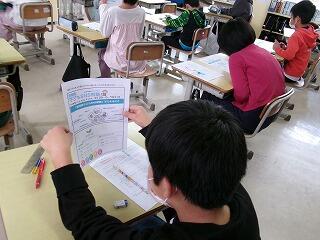

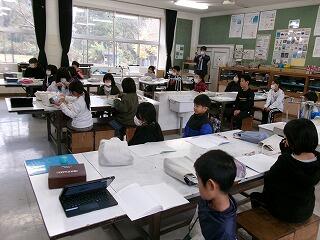

県人権教育推進指定校としての取組

本校は本年度、県から人権教育推進校に指定され、心の教育や命の教育を進めるために、全学級でピア・サポートに関する授業やSOSの出し方教育を実施することにしています。12月12日(火)、4学年学級でSOSの出し方教育を行いましたので、その模様を紹介します。授業では「不安や悩みがある時にどのように解決していけばよいか考えよう」の学習のめあてのもと、大きく2つのことについて考えていきました。1つめは「自分がつらい気持ちになった時に、それを軽くするためにどうすればよいか?」2つめは「友だちが辛そうにしてるときに、自分ができそうなことは?」でした。児童からは悩みがある時は、音楽を聴く、友だちと遊ぶ、空を見る、、、などして気持ちを紛らす意見がたくさん出され、「友だちが辛そうにしてるときには、悩みを聞く、やさしく声をかける、励ます、いっしょに遊んで忘れさせる、一緒にご飯を食べる」など、(いっしょに~をする)という優しい気持ちのこもった意見がたくさん出されました。まとめではSOSを出すための必要なポイントとして、①身近な大人に相談すること②3人以上に相談することを押さえられ、辛い時には必ず誰かにSOSを出し、友だちが辛そうにしているときは相手の気持ちに寄り添う言葉をつかっていくことの大切さを話し合い深めました。最後に誰にも相談できないときは、相談機関(ダイヤル等)を利用することを先生が伝え、たくさんの相談窓口が記載された資料を配付しました。今日の授業をしっかり心に入れて忘れず、苦しい時は誰かにSOSを出してほしいと思います。とてもよい学習になりました。

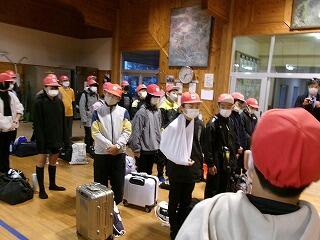

12月11日の様子

12月11日(月)の学校の様子を紹介します。

6年生は7時に学校に集合し、修学旅行の出発式を行いました。小学校生活の思い出を飾るような2日間にしてほしいと思います。

朝の活動では下学年の読み聞かせがありました。みんなお話の世界に引き込まれていました。

1年生の国語科の授業の様子です。ものの名前をカードに書き、お店屋さんごっこをするんだそうです。みんな思い思いに好きな絵を描き、値段を決めていました。

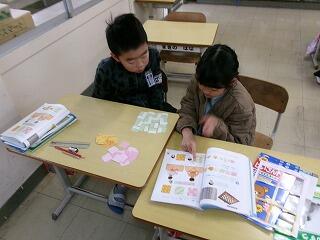

2年生は算数科で切った色紙を並べて、正方形や長方形、直角三角形をつくっていました。ペアで相談しながら仲良く学習を進めていましたよ。

3年生はドリルをつかって漢字の学習をしていました。書き順を覚えるために空書きをしたり、1,2、、と画数を確認しながら漢字を書いたりしていました。真剣でした。

4年生は国語科の物語文の学習をしていました。物語の最初と最後で登場人物の考え方がどのように変わったかについて、叙述をもとに考えていました。

5年生は国語科の学習で意見文を書いていました。乗り物に優先席があった方がよいか否かで、自分の主張、理由や根拠、まとめという流れで構成メモを書き、その後、作文を書いていました。

今日ものじりっこは勉強をがんばっていました。

収穫祭(もちつき)

12月9日(土)に収穫祭(もちつき大会)をしました。朝早くから営農組合やPTA役員、保護者の皆様にお集まりいただき、道具の準備や、机・用具の配置、そして、火おこし、、など、当日もたくさんのことを準備していただきました。開会式が終わると、餅つき体験を始まりました。大人の方にある程度ついてもらった後に、交代交代で2人ずつもちをつきました。もちを丸める作業をするときは、もちの温もりを感じながら、みんなとてもいい笑顔で丸めていました。きれいに形を整えて事前に用意していたタッパーに5個ずつつめました。餅つき体験後の閉会式では、営農組合の方々に対して代表児童が感謝の言葉を述べたり、お礼の手紙を模造紙にはったものを差し上げたりしました。野尻小の子ども達は、1・2年生で芋植え・芋掘りを、3年生でお米作りを体験し、作物を生産する喜び、周りの方々への感謝、食への関心、、、などいろいろな心が育っています。「植える、育てる、収穫する、そして、いただく」ことをすべて体験することができました。今日は、子どもたちがもち帰ったおもちを、家族みんなで召し上がりください。(きなこ?あんこ?砂糖醤油?味噌汁?ぜんざい?、、、子どもたちはどんな風に食べるか今からワクワクしていました。)

第2回学校運営協議会

12月9日(土)に第2回学校運営協議会を行いました。4月から12月までの学校の取組と、各校務部ごとに職員が反省した結果をもとに、学校運営協議会員の皆様から課題解決に向けての意見をだしていただきました。今後のよりよい学校経営につながるご助言をたくさん出していただきました。

学校の様子(12月8日)

12月8日(金)の学校の様子を紹介します。

1年生は道徳科の学習をしていました。「二わのことり」というお話を読み、友だち(山奥の寂しい場所に住むやまがらの誕生会)との約束をとるか、うぐいすの家であるすてきな音楽会をとるかで思い悩む主人公(みそさざい)の思いに寄り添いながら、友だちと仲良くし、助け合うことの大切さについて深く考えていました。う~んと悩みながらも、先に約束した友達の誕生会へ向かった主人公の決断に感動していました。

2年生は書き方の学習をしていました。姿勢がとてもすばらしく、文字もとても丁寧に書いていてびっくりでした。とても集中して学習に取り組んでいました。

3年生はテストを受けていました。問題をすらすら解いていてびっくりしました。社会科のテストでしたが、資料をよくみて、問われていることに正確に答えていました。日頃の学習がしっかり身に付いているのがよく分かりました。

4年生は話合い活動をしていました。クラスで起きている問題を出し合い、その原因や解決方法について、個人やグループ、全体での意見交換を通して、問題解決につなげようとしていました。みんなとても真剣に話し合っていてびっくりしました。

5年生は社会科の学習で、中京工業地帯がどんな工業が盛んであるかについて、資料をもとに調べていました。自動車工業や石油化学コンビナートなど、いろいろな言葉がとびかっていました。

6年生は、いよいよ来週月曜日に迫ってきた修学旅行について最終確認をしていました。行程ごとに注意点について確認し合っていました。今日の学びがきっと楽しい2日間の旅行につながることでしょう!

学校の様子

12月7日(木)の学校の様子を紹介します。

1年生は書写の時間でした。ねんがじょうの定型文の書き方を習い、ノートに丁寧に書いていました。

2年生は国語科のテストをしていました。教科書の本文を読みながら、問われていることの答えを文や言葉を手がかりにして次々に解答用紙に書き込んでいました。

3年生は音楽室で、リズムうちの学習をしていました。「十五夜さんのもちつき」という歌の歌詞「トーントーン、トッテッタ」に合わせて、ペアで向き合い、手で拍子をとっていました。リズム感バッチリでした。

4年生は理科室で、「もののあたたまり方」の学習をしていました。コンロで鉄の棒を温め、熱がどのように伝わるかをグループごとに調べていました。子どもたちは実験が大好きで、みんな夢中になって取り組んでいました。

5年生は道徳科「のりづけられた詩」の学習をしていました。詩の書き出しを、他の作品集からうつして書いてしまった主人公の心の弱さに焦点をあてて、誠実に行動することの大切さについて考えを深めていました。

6年生は学級活動の学習をしていました。自分が寒いと感じているのに、友人が窓を開けてしまった場面を想定し、何と言って相手に自分の思いを伝えるかについて話し合っていました。タブレットに自分の考えを書いて、集約した結果をもとに、クラスみんなで意見交換をしつつ、よりよい言葉選びについて深く考えていました。

今日ものじりっこはどのクラスも真剣に学習に取り組んでいました。

赤い羽根共同募金

12月7日(木)の朝の様子です。運営委員会の児童が玄関で募金活動に取り組んでいました。12月4日から15日まで毎朝、募金活動は続けられます。「世の中の困っている人のために役立ててほしい!」との思いで、野尻小では児童が主体となって、全校で募金活動に取り組んでいます。

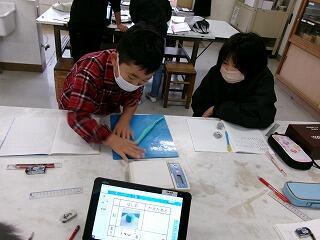

研究授業

12月5日(火)に3年理科の研究授業がありました。「ものの重さ」という単元で、「形を変えるとものの重さは変わるのだろうか」という学習課題のもとに学習を進めていきました。各グループごとにキュウブ状の粘土の重さを計り、形を変えて、再び重さを計り直して重さの変化が見られるかどうかを調べ、タブレットで写真を撮って表に重さをまとめていきました。予想では「形が変わると重さが変わる」、「形が変わっても重さは変わらない」の意見が半々に分かれていましたが、実際に調べると、形が変わっても重さは変わらないということにどの班も気付くことができたようです。課題、予想、見通し、調査、結果、考察という理科の問題解決学習の流れがしっかり整った素晴らしい授業でした。

今日の給食

5月31日(金)の給食

今日は心落ち着く和食の給食でした。ひじきの煮物の中に入っているジャガイモとツナ、青豆もいいですね。

E-mail:1431ea@miyazaki-c.ed.jp