画面をドラッグすると360度見ることができます

2020年7月の記事一覧

海洋実習(その1)

※シリーズ「海洋実習」で4回分ありますので、ブログ公開日時を入れ替えて、上から順に読めるようにしています。

7月10日(金)の報告です。

宮崎県立宮崎海洋高校の実習船「進洋丸」と連携し、

海洋実習を行いました!

参加したのはサイエンス科1年生です。

FW(フィールドワーク)の一環です。

今回の目的は大きく以下の通り。

・海洋実習を通して、海洋科学の知識を学ぶ。

・海洋研究の重要性を学習する。

・マイクロプラスチックの調査を実施し、環境問題への意識を高める。

この日のために、事前学習も積み重ねてきました。

こちらが実習船「進洋丸」です。

一ヶ月間に及ぶマグロ延縄漁業などの実習を行っているとても大きな実習船です。

隅々まで掃除が行き届いており、とても綺麗です。

出港式です。

お世話になる進洋丸船員の方々に、実習協力のお礼の気持ちを伝えます。

(なお、出港式は正装で行うため、制服に着替えます!)

生徒代表が挨拶をしました。

「人生で初めての経験ができることを嬉しく思います。

本日の実習を通して、多くのことを学び、クラスの絆も深めたいです。」

…と、実習に臨む心境を話しました。

いよいよ出発です。

見送りに来てくれた家族の方へ、敬礼し、帽子を振りました。

今回は、最も遠いところで大淀川沖20km地点の大陸棚まで向かいます。

そこで水深200m海域の海水を採取します。

以降、深さと場所を変えて、いくつかの地点で採水や気象観測などを行います。

目的地に着くまでに、船内見学を行いました。

実習船の仕組みを学び、海洋研究への理解を深めるためです。

ここは機関室制御室です。

巨大な実習船を動かすエンジンやプロペラの仕組みを学びました。

この部屋はほぼ水面下にあり、左右の揺れが少ないそうです。

隣の機関室では、巨大なエンジンが轟音を立てて動いていました。

こちらはブリッジです。いわゆる操舵室です。

舵の制御盤や、エンジンの制御盤などがあります。

オートで制御されており、行き先を入力すると進んでいくそうです。

ここは水面より高いところにあるため揺れが激しく、生徒達はコケないように踏ん張っていました(笑)

また、特筆は航海日誌です。進洋丸はハワイまで行くこともあり、全て英語で書かれていました!

ここは通信室です。

新聞などの情報も、こちらで受信するそうです。

モールス信号の発信装置を体験させてもらいました。

生徒が適当に押した信号を「今のは『ウ・ウ・エー』と発信してたね。」と即座に言葉にしてくれました(笑)。

盛りだくさんの船内見学でした。

次回はいよいよ測定作業です!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

海洋実習(その2)

海洋実習報告の続きです。

いよいよ、大淀川沖20km地点に到着しました。

ここから、採水や測定を行って行きます。大忙しです!!

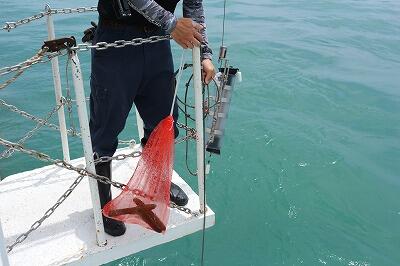

まずはニューストンネットを曳航して、海洋表層のマイクロプラスチックの採取を試みます!

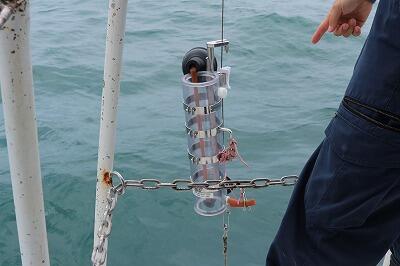

また、水深200mの海水を採取すべく、バンドーン採水器を沈めます。

事前実習で行った通り、ゴムの蓋をきちんとセットします。

200mまで、採水失敗は避けたいところ。

入念にチェックしました。

ワイヤーを海中に下ろしていくのですが、単純にワイヤーを200m伸ばせば良いわけではありません。

曳航しているため、ワイヤーの傾きを測定して、水深を測っていきます。

採水器が200mに達したところで、メッセンジャーと呼ばれるおもりをワイヤーに沿って沈めます。

ワイヤーを通じて、メッセンジャーが採水器の蓋を閉める振動を感じ取ります…。

蓋が閉じたことを振動で確認したら、引き上げです!!

見事、水深200mの海水採取に成功しました。

…ん?キュウリも出てきましたね。

実は、水深200mに沈めるとキュウリは浅漬け状態になるそうです。

試してみたのですね。

採取した水をタライに移し、即座に水温などを測った後、プランクトンネットで濾過します。

先端に溜まった試料を持ち帰ります。

ニューストンネットで採取した試料も同様の作業をして持ち帰りました。

このようにして、採水器では200m,75m,50m,30m,10mそして表層の海水を採取できました。

船内で確認すると、小さなプランクトンや海洋ゴミ、プラスチックらしきものも確認できました。

これらは、持ち帰って後日詳細な調査を行います。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

海洋実習(その3)

海洋実習の報告もいよいよ最後です。

前回は採水について報告をしました。

同じ頃、ブリッジでは気象海象のデータを測定したり

デッキでは海の透明度調査を行っていました。

左が大淀川沖合での様子。右が大淀川河口域での様子です。

この白い板が見えなくなるまで沈めて、透明度を調査するのですが…

河口域は、前日までの豪雨の影響で非常に濁っているのがわかります。

…さて、ここまで色々な測定を行いましたが

これらのデータは今年だけでは無く、過去数年にわたって先輩が行ってきた海洋実習のデータと比較を行います。

つまり、今回の観測は、次年度につなぐデータでもあったのです。

ここで少し船内の様子を紹介します。

全国的に新型コロナウイルスが猛威を振るう中、生徒達は2週間前から検温を行い

万全の体調で臨みました。

船内にもこのようにビニールシートが張られ、極力接触を避けるようになっていました。

休憩時間には、積極的に船員の方にインタビューを行いました。

なぜ、海洋研究をしようと思ったのか…等、船員の皆さんは快く生徒の質問に答えてくださいました。

大淀川河口域付近の海の様子です。

濁っていた海ですが、船が通過した後(写真右)には色が変化します。

川から流れ込んだ泥などが、そこまで深くないのがわかります。

実習が終われば、綺麗に掃除です!

船内各所に分かれ、丁寧に拭き掃除を行いました。

貴重な体験をさせていただいたお礼に、心を込めて清掃します。

床、壁、天井…他、船内各所を丁寧に掃除しました。

港に着いたら、船内において帰港式を行いました。

船長からのお話です。

「今回、予想していたより海の環境は厳しいものだと感じたかもしれません。

近年は、海洋観測もリモートの要素が多くなってきましたが

観測のベースとなっているのは、人間が取得したデータであり、

それは今後も変わらないため、今日は貴重な経験が出来たはずです。

また、マイクロプラスチックのサンプリングを始めてきちんと行ったと思いますが

実は、日向灘にはマイクロプラスチック分布のデータが無く

今回取得したものは学術的にも非常に貴重なものになる可能性があります。」

と、今回の実習を激励していただきました。

最後に記念撮影です。

お世話になった進洋丸の皆様、本当にありがとうございました!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

海洋実習事後学習

7月11日(土)

海洋実習の翌日、サイエンス科1年生は実習の事後学習を行いました!

まずは水質検査です。

採取したサンプルは9種類。

大淀川沖20kmの大陸棚における

水深0m,10m,30m,50m,75m,100mの海水と、

大淀川河口域における水深0m,10mの海水

そして、

宮崎港内における水深0mの海水です。

水質検査はパックテストを行いました。

採取した水と薬剤を混ぜ、その色の変化によって水質を判断します。

今回は、それぞれの海水において

アンモニウムイオン、硝酸イオン、亜硝酸イオン、リン酸イオン、化学的酸素消費量、pHなどを検査しました。

膨大な量なので、班ごとに手分けをしてデータを取っていきます。

検査結果をどんどん黒板に記入していき、沢山のデータが取れました!!

昨年までのデータと比較するなどして、レポートを書いていきます。

次は、プランクトン調査です。

採取した海水をもう一度濾し取り、双眼顕微鏡で探していきます。

各班とも、沢山のプランクトンを見つけました。

生徒が見つけたプランクトンをモニターに映してくれました。

みんなで確認します。

深いところでは、水深50m海域にもプランクトンはいました!

面白い形をしているので、見つかるたびに盛り上がっていました。

また、目に見えるマイクロプラスチックも沢山見つかりました。

今回は広い海のごく一部を採水したのですが、それでもプラスチックが採取出来たことに驚いていました。

(おまけ)

実習後、使用したニューストンネットやプランクトンネットは、洗浄し

サイエンスロビーに干していました。なかなか大変な作業でした…(^^;)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

延岡高校でMSEC指導者ワークショップを行いました

7月8日(水)の報告です。

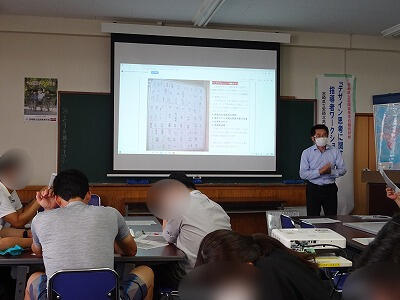

MSEC指導者ワークショップを延岡高校で開催しました。

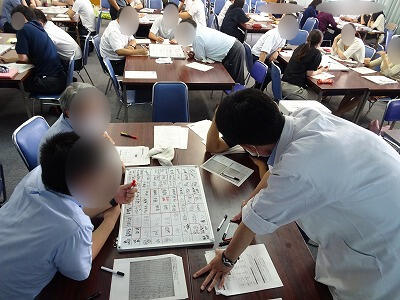

今回は、フレームワークのひとつ「マンダラート」を使った課題設定の体験が中心でした。

宮崎北高校では、マンダラートを探究活動の課題設定に用いています。

マンダラートについては、こちらの過去記事も参照してください。

今回は、延岡高校の先生方60名(!)に14班に分かれて

「宮崎の課題」をテーマに、解決すべき課題を議論していただきました。

マンダラートを行うには、コツがあります。

楽しく、笑いの絶えないチームを目指して議論することです。

ところが、これがなかなか難しいのです!

つい、「それは無理でしょう~!」と否定的な意見が出てしまいます。

しかし、そのようなアイデアも視点を変えれば優秀な研究アイデアになります。

先生方には、マンダラートを通して柔軟な思考方法と、指導方法を学んでいただきました。

ワークショップ終了後には「実際に体験して、思考が深まる過程がわかってきた。」と感想をいただきました。

延岡高校は本年度からSSH指定を受けています。

宮崎北高校とともに、県内の探究活動のますますの発展を目指していきましょう!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

〒880-0124 宮崎県宮崎市大字新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。