学校からのお知らせ

本年度最後の地区集会

本年度最後の・・・というのが枕詞になりつつあるこの時期ですが、昨日、本年度最後の地区集会がありました。

今回は、最後の地区集会なので、登校長、副班長の交代、つまり新しい班長、副班長の初舞台ということになります。それぞれの教室で地区担当の先生から新登校班で登下校するときの注意点の確認が行われました。

理科室の様子を例にとって見てみると、

① 担当の先生からの話

② 一列に並んで登校班の確認(「はーい、並んで並んで。」「並び方はこれでいいのかな。」「OKです!」)

③ 各班で話し合った、登下校中に気を付けることを発表

体育館には、一番人数が多い地区の子たちが集まっていました。

「私が、新しい班長になった〇〇です。交通安全に気を付けてみんなと登校したいと思うので、よろしくお願いします。」

など、班長、副班長の声が聞こえました。

決まった時間になると、全員運動場に集合し、生徒指導担当の先生から最後の話がありました。

さあ、これから新班長を中心とした登校班での下校です。これまで班長・副班長だった子のアドバイスを受けながら班をまとめていってくださいね。

小さいお客さんと大きいお客さん

先週、安楽地保育園の年長さんが学校見学に来ました。あいにくの小雨だったのですが、がんばって歩いてきたそうです。

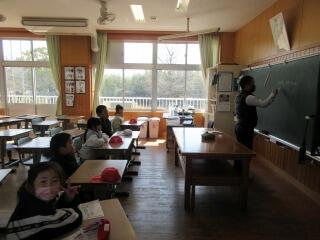

まずは、1年2組で算数の授業を見ました。

「算数って何だろう。」

という疑問も起きないでしょうが、1年生が席に着いて勉強しているので、静かに見ないといけないなと感じていたようです。

1年1組に移動してきました。

引率の先生の言葉に合わせて、

「よろしくお願いします。」

とあいさつができました。

1年1組では、学校のことを教えてもらいます。

「小学校に入ると、チャイムに合わせて勉強が始まります。」

「毎日、給食がありますよ。」

説明の後は、1年生の代表がとても上手に絵本の読み聞かせをしてくれました。

みんな姿勢良く熱心に聞いてくれました。

「小学校に入ったら、こんな本も読めるようになるんだなあ。」

「私も早く小学生になりたいな。」

と思ってくれたでしょうか。

「いろいろ教えてくれてありがとうございました。」

お礼のあいさつを済ませると、まだ少し時間があったので、他の学級も見て回りました。

本当は、運動場で弁当を食べて帰る予定でしたが、雨のため帰ることになりました。

「あー、残念。」

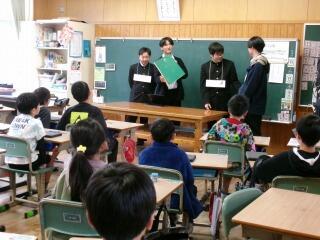

さて、同じ頃、3年生の教室には大きなお客さんの姿が・・・。

最近、耳にする「カーボンニュートラル」について、小学生に教えてみようということで活動している泉ヶ丘高校の2年生が4名来てくれました。

まずは、「カーボンニュートラルって何?」ということで、3年生はアンケートに答えます。

その後、劇を交えながら紙芝居で分かりやすく説明してくれました。

秋の遠足で自動車の解体を行う会社の見学に行っていた3年生。

「あー、リサイクルもカーボンニュートラルも地球を大切にすることにつながるんだ!」

と、気付いてくれたようです。

いろいろな経験をすることで、子どもたちは大切なことを学んでいきます。

卒業式に向けて(5・6年生)

6年生が登校する日も残り10日を切りました。6年生は、2月の終わりから卒業式に向けた練習を始めています。

今年度は、5年生も在校生代表として出席する予定です。

3月7日には、5・6年合同での初めての練習がありました。この日は、式全体の流れを通した後に、部分的な確認・練習に取り組みました。

緊張感の中で、正しい姿勢を保つのも大事な練習です。

集中力を切らさずに、起立や礼のタイミングも確認していきます。

卒業式らしい呼びかけや、校歌の練習もしました。

さすが6年生、堂々とした姿です。

練習期間も残りわずかとなりますが、感動する卒業式をつくり上げてほしいと思います。

南方神社の春祭り

3/10(日)、晴天のもと予定通り地区内の神社(南方神社)で春祭りが行われました。

10時から神事が行われ、その後、三番叟が奉納されました。

その頃、近くの公民館では、奴踊りを披露するために集まった5年生9名が、準備をしていました。

「予定より出番が早くなるかもしれないよ。」

という地域の方の声かけがあり、ちょっと焦りながら身なりを整えていきます。

「さあ、急げ、急げ。」

しかし、実際には水神さんに祝詞をあげたり大人の方の奴踊り奉納があったりして、時間には余裕がありました。

大人の方の見事な踊りを見ながら、出番を待ちます。

そして、いよいよ小学生の番です。

「はい、並んで。あなたはこっちですよ。」

担任の先生たちが、確認します。神社で踊るのは初めて。緊張感が高まってきました。

大人の人に交じって踊っていた6年生が応援でいっしょに踊ってくれました。

大人の方に囲まれ、写真を撮られるので、どきどき感は最高潮。それでもこれまで練習してきたことを思い出しながら、最後までがんばって踊り抜きました。

最後に、みんなで、

「はい、ポーズ。」

みんな安堵感でいっぱいです。

行事を通して、地域のことを知るよい機会となりました。

数回にわたり、子どもたちに御指導いただいた保存会の皆様、ありがとうございました。

また、春祭りのために準備してこられた皆様、ご苦労様でした。

南方神社の春祭りに向けて

3月10日(日)に地域の神社(南方神社)の春祭りが計画されており、本校の5年生が奴踊りを披露します。

そのために、12月から練習をしてきました。12月は、6年生が踊るのを見て見よう見まねで踊っていましたが、今では6年生の手を離れ、奴踊り保存会の方に直接教えていただく段階にきています。

3月4日(月)の練習の様子です。

いよいよ本番まで1週間。踊るのは希望者の9名ですが、来年度は踊りを披露する機会も増えそうなので、全員練習します。

まずは、着付けです。5年生だけで着付けをするのは初めて。これまで着付けも6年生がしてくれていたので、何となくできそうでできないという変な感覚に襲われます。腰紐を巻くのも一苦労。

「結び目は前?後ろ?」

浴衣を身につけてみると、

「あれっ、襟は右と左のどっちが上だっけ。」

「?」マークがたくさん出てきます。

保存会の方や先生たちに手伝ってもらいながら何とか着付けが終わりました。

さあ、踊りの練習です。

曲に合わせて踊ります。基本的な動きは6年生との練習で身に付けています。

踊る姿を後ろから見守る保存会の方はどんな感想をもたれたのでしょうか。

最後に、細かい動きの確認をして、練習は終わりました。

10日の本番が楽しみです。

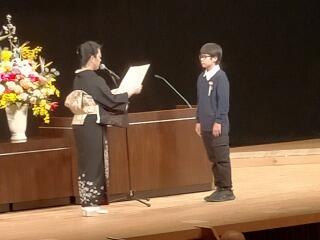

運営・集会委員会

先日、市の精励賞の表彰があり、本校から善行部門に推薦していた運営・集会委員会の代表者が賞状を受け取ってきました。

運営・集会委員会は、代表委員会や児童集会など子どもたちの大切な話合いや集会の計画・進行を行う役割を受け持っています。

先週実施したお別れ集会もスムーズに進行してくれました。

また、全校で行う「サイレントバースデー」というゲームも面白おかしく、そして1年生にも分かりやすいようにやり方を説明してくれました。おかげでとても楽しい集会になったのは、記憶に新しいところです。

もちろん、運営・集会委員会だけではなく、たくさんの5・6年生が様々な委員会に属し、楽しく安全な学校生活が送れるようがんばってくれています。このような上級生の姿を見ながら、下級生のみんなも学年が上がったとき、よりよい山之口小となるよう努力してくれることと思います。

お別れ遠足

昨日ご紹介した通り、3月1日はお別れ集会の後、歩いて近くの飯起(いぼこり)公園に行きました。実は、前日の雨で地面がぬかるんでいて校内遠足になるのではないかと心配していました。しかし、当日は朝からとてもいい天気で、お別れ集会をした後だったら遊ぶのに問題ない程度には乾いているだろうということで、遠足が決行されました。

1年生は6年生と手をつないで公園まで歩きます。これまでも昼休みに遊んでもらったり、給食の配膳をしてもらったりと顔なじみの6年生といっしょに歩けてうれしかったことでしょう。

公園について、1時間ほど自由に遊んだ後はお弁当の時間です。いろいろな学年が集まってグループを作っているところもありました。

そして、この日はお弁当の日でもありました。

食べている様子を見に行くと、

「先生、このおにぎりはぼくが作ったんですよ。」

「私はいつもより1時間早く起きて、お母さんといっしょに作りました。」

など、子どもたちの報告が止まりません。それぞれに色合いや飾り付けを工夫していて、見て回るのが楽しかったです。

お弁当とおやつを食べて、お腹いっぱいになると、遊び再開。

学校にない遊具もあり、子どもたちは先を争うように群がっていました。

お別れ集会、お別れ遠足と充実した時間を過ごすことができたと思います。

お別れ集会

3月1日(金)にお別れ遠足があり、遠足に出かける前にお別れ集会を行いました。

まずは、1~3年から6年生にメッセージを送ります。

歌や感謝の言葉など、学年ごとに準備したことを発表しました。

おやおや、文字が左右逆から並んでいますが、これもご愛敬というところでしょうか。

4年生は、発表の後、色紙で作ったプレゼントを渡していました。

5年生は、趣向を凝らし、6年生に卒業認定クイズを出題しました。

ちょっと怪しいところもありましたが、6年生全員卒業を認定されました。

6年生は、各学年に贈る言葉を発表した後、これまで練習してきた「ジュピター」という曲を合奏してきれいな音色を体育館に響かせました。

最後に、全校児童で「サイレントバースデー」というゲームをしました。

しゃべらずに、ジェスチャーや指で誕生月を知らせ合い、自分と同じ誕生月の人を10人集めるというゲームです。

初めは誰に向かってジェスチャーしようか迷っている様子も見られましたが、まわりがどんどん仲間を見つけるのを見て、「よし、私も!」という感じで動きが活発になっていきました。

10人のグループができると、自己紹介の時間です。

「ぼくは、3年の〇〇です。誕生日は、24日です。」

「あー、私のお母さんといっしょだー!」

などと盛り上がっていました。

楽しい集会になりました。

明日は、この後行われた遠足の様子をご紹介します。

4年生の学習の様子

4年生は、2月27日の火曜日に習字の学習を行いました。 今回は「わざ」という文字を書きました。学習のめあては、「ひらがなの折れや折り返しに気を付けながら書こう」です。「折れ」は、筆を一度止めて、進む方向を変えて書きます。「折り返し」は書いてきたところを少し戻るように書きます。このめあてを意識しながら子ども達は集中して書くことができました。ひらがなのやわらかい感じがよく表されています。4年生での習字の学習はあと1回となりました。次の習字の時間も素敵な文字を書きたいと思います。

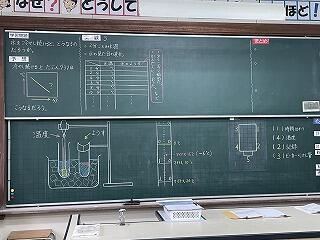

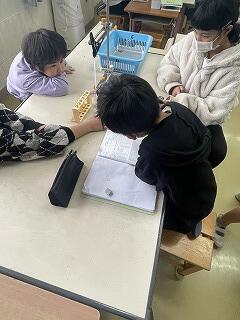

理科では、「水のすがた」の学習をしています。

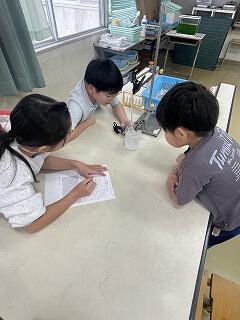

今週の授業では、「水を冷やし続けるとどうなるのだろうか。」という学習問題のもと、ビーカーにいれた水を氷で冷やし、2分ごとに水温をはかり、記録係が記録をしていました。

実験の時の子どもたちの表情は真剣そのものです。他のグループの様子が気になる子もいたようです。

途中で試験管の中の水が凍り始めて、驚きの声をあげている子もいました。

「次はこうなるんじゃない?」 「いや、こうでしょ。」など、子どもたちから活発に意見が出ていました。

5年生に向けて、授業への取り組みも素晴らしく成長してきました。

学校運営協議会

2/29(木)に本年度最後の学校運営協議会を実施しました。

学校運営協議会は、ご存じの通り、学校の応援団とも言える頼もしい存在です。

今回は、まず、授業の様子を参観していただきました。

授業に楽しそうに取り組む子どもたちの様子をやさしく見守ってくださいました。

また、掲示物をご覧になり、

「今の版画はカラフルですね。自分たちが子どもの頃は、インクは黒が当たり前だったような・・・。」

「これは、青井岳に遠足に行ったときの様子ですね。写真がたくさん貼ってあって分かりやすいなあ。」

などと、いろいろな感想をもたれたようです。

20分程度の参観の後、話合いを行いました。

本年度最後の話合いなので、内容は本年度の反省と来年度に向けての展望が中心でした。

新型コロナの5類移行を受け、再開できた地域の活動への児童の参加が見られたこと、今後どのように地域と学校、児童、保護者が腕を組んで活動していくか考えていかねばならないことなど、真剣に話し合いました。

話合いの中で、

「そういえば、大谷選手が全国の小学校に贈ったというグローブは、活用されていますか?」

という話題が出たので、

「6年生から順に使っています。3年生までは使っていましたね。あとでお見せします。」

と答えました。

会が終了すると同時に、校長先生が持ってくると、

「おー、これは小さくて自分の手にははまらんなあ。」

「私には、ぴったりですよ。」

などと盛り上がっていました。

大谷選手の結婚が報道され、思いがけずタイムリーな話題となりました。

学校運営協議会の委員さんには、1年間お世話になりました。

ありがとうございました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 1 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 1 | 26 | 27 1 | 28 |

宮崎県都城市山之口町花木2580番地

TEL

0986-57-2005

FAX

0986-57-2076

本Webページの著作権は、山之口小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

すでに従前から敷地内の禁煙には御協力いただいておりますが、山之口小学校は平成28年度から敷地内禁煙になっております。