学校からのお知らせ

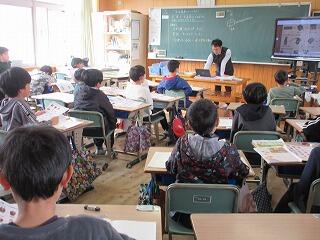

参観日(低学年)と版画

先週行われた参観日の様子と版画作品の一部をご紹介します。

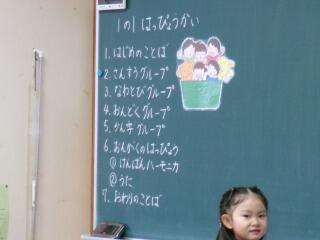

〈1年生〉

プログラムは、上の写真の通りです。

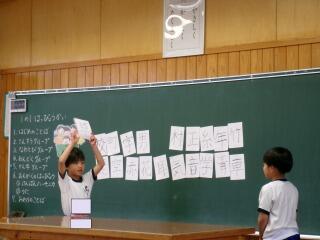

漢字グループの様子です。

一人の子が黒板に貼られた漢字から問題を選び、もう一人の子が詠み方を答えるという形式でした。

発表する子以外は、椅子に座ってじっと見ていました。

「わたしたちの発表はいかがでしたか。」

「小学校に入学していたくさんのことを勉強してきました。」

「2年生になってもがんばります。」

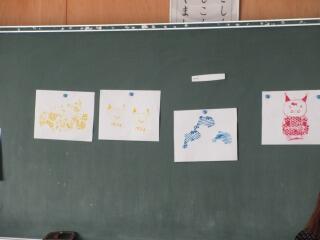

版画の作品(1年生)

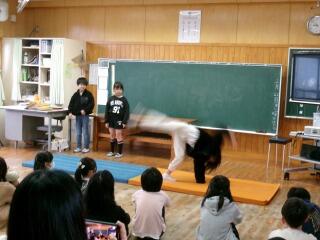

〈2年生〉

グループに分かれて発表していましたが、上の写真は運動関係の発表の様子です。

縄跳び(前跳び、かけ足跳び、あやとび、二重跳び)、マット運動(前転、ブリッジ、側転)などでいろいろな技が見られました。

全員による鍵盤ハーモニカの演奏も上手でした。

「最後まで見てくださってありがとうございました。」

終わったあとは、緊張が解けてリラックスしていました。

版画の作品(2年生)

野球しようぜ!

3学期の始業式に世界で活躍する大谷翔平選手からプレゼントされたグローブが紹介されました。6年生から順に使用してきて、ついに3年生の順番です。

グローブを使うのは今回が初めてという児童がほとんどで、

「どっちの手に付けるの?」

「どうやってはめるの?」

と、少々困惑気味の児童もちらほら。

ペアを作ってキャッチボール開始です。

「うまく捕れない!」

「やった!捕れた!!」

児童の声が響きます。

グローブにたくさん触れてほしいので、一人一人の使う時間をたっぷり取っています。

次回の学習で全員が使えると思います。

大谷選手が願っているように、この取組で野球に興味をもつ児童が増えるといいですね。

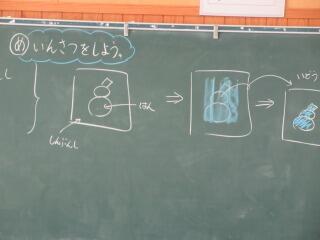

版画にチャレンジ

今日は、本年度最後の参観日でした。

各学級とも教室の掲示物等の準備をがんばっていました。

この時期の図工の掲示作品と言えば、版画です。多くの学年が2学期から取り組んでいました。

仕上げの段階に入っている1年生の様子です。紙に直接描く活動はこれまで何度もやっていますが、版に色を付けて紙に写し取るという作業は初めての経験かもしれません。

インクを版に付けるのは先生にお任せ。子どもたちは白い紙にいろいろな色が付いていくのをうれしそうに見ていました。

色が付いた版を新聞紙の上に置いて、その上から画用紙を重ねます。そして、上からゴシゴシこすると...

こんな感じになりました。まだ完成ではありませんが、子どもたちは大興奮。この後、それぞれ絵の具でまわりに模様を描いていました。

さて、最終的にはどんな作品になったのでしょうか。

きっと授業参観に来てくださった保護者の皆さんも喜んでいただけるような1年生らしい版画が仕上がったことでしょう。

参観日の様子と合わせて、他の学年の版画も来週ご紹介します。

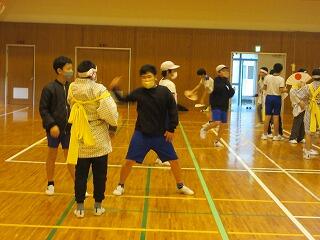

バスケットボール

5年生、6年生のバスケットボールの様子をご紹介します。

まずは、5年生の様子です。これまでに数時間ドリブルやパス、シュートの練習をした上で、ゲーム形式での実践練習をしていました。

オフェンスもディフェンスもなかなか様になっています。さあ、シュートは決まったのでしょうか。

別の日にがんばっていた6年生の様子です。

ルールは少しゆるめで、トラベリングは無し。だからといってボールを持って走り回る子はいません。

「こっちにパスー。」

「よし、シュート。」

という声が響きます。

「入ってー!」

「入らないでー。」

という心の声も聞こえてくるような気がします。

元気に走り回って、いい汗をかきました。

満足げな子どもたちでした。

糸電話

3年生が紙コップを持って階段を下りてきました。

そして、そのまま運動場に移動して糸電話を始めました。

(今回は、遠いところからの写真が多いです。)

紙コップに付けた糸を延ばして口に当てたり耳に当てたりしています。中には、3人で2つの糸電話を使い、一人が中継役をしている様子なども見られました。

随分近いところでやり取りをしている子たちもいます。発した声が直接聞こえそうですが、大丈夫でしょうか。もしかしたら糸の震えを手で感じようとしているのでしょうか。

うーん、なんだか糸が絡んでいるような・・・うまくほどけるかな。

最後には、先生がかなり長い糸を付けた糸電話を持って登場しました。

運動場の対角線(約40m)に立ち、通信しています。

何を勘違いしたのか、紙コップを口にして大声で先生に話しかけて、

「それでは、直接声が届くから糸電話の意味がないよ。」

と言われているのを見て、何だかかわいく思えました。

長い長い糸電話。果たして声はうまく届いたのでしょうか。

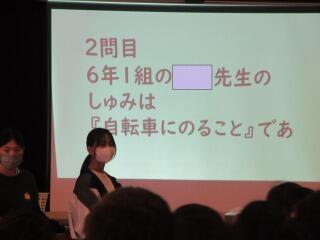

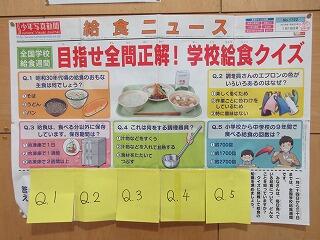

今回の児童集会は・・・

今回は、運営集会委員会が児童集会の計画を立てました。内容は・・・。

〇✕ゲームです。

以前、放送委員会が先生たちに「好きな教科」「先生になった理由」「休日の過ごし方」などのアンケートを取り、その結果をクイズにしました。今回は、その時の回答と集会運営委員会の出す選択肢が合っているかどうかを判断するというものです。

1問でも間違えた子は、体育館の端に移動して座ります。1問目、2問目・・・と問題は進んでいきますが、いつも昼の放送をよく聞いているようです。問題を表示するために準備していたスライドが終わり、その後もいくつか口頭で問題を出したのですが、なかなか座る子が増えません。

最終的に、こんなに全問正解者がいました。

放送をよく聞き、それぞれの先生たちのことをよくわかっている子どもたちでした。

運営集会委員会の皆さん、楽しい集会を催してくれてありがとうございました。

2/16(金)感謝集会がありました♪

2/16(金)の2時間目と3時間目の間の時間に、感謝集会がありました。

お招きさせて頂いたのは、地域ボランティアの松山さんや読み聞かせボランティアのみなさん、地域見守り隊の山田さんです。教頭先生がご紹介したあと、代表で山田さんからお話をして頂き、子ども達からは、メッセージカードやお花、そして、全校で、「音楽のおくりもの」の歌をプレゼントさせて頂きました。

最後に校長先生から、地域の人たちがみんなを大切に思ってくださっていることのありがたさやその気持ちの尊さを子ども達に伝えてもらい、全校で

「ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。」

と感謝の言葉を伝えました。

いつまでも、学校・家庭・地域が協力して、大切な子ども達の成長を見守っていける山之口小学校でありたいです。

昔の遊び(1年生)

今日は、1年生の様子をお伝えいたします。

1年生は、生活科の学習で「昔の遊び」をしました。

子どもたちは、自分の興味のある遊びを体験しました。

お手玉をしたり、だるま落としをしたりと思い思いに活動しました。

体験を通して、コツを見つけた児童もいました。

友だち同士で、教え合う姿も見られました。

楽しい時間はあっという間ですね。

子どもたちからは、「楽しかったです。」や「先生、またしたいです。」「だるま落としが上手くいきました。」などいろいろな感想が出ました。

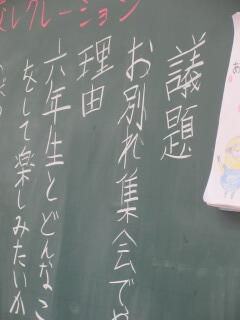

代表委員会+委員会活動

先週、代表委員会がありました。

この時期の議題は、「お別れ集会」というのが、定番です。

お別れ遠足で、6年生と楽しく過ごすための内容を決めるので、5年生の代表が集まって話し合います。

これまでの話合いは6年生が中心となって進めていたので、今回はメンバーに戸惑いと緊張感が漂っていました。

どのような活動をすることになったのかは、3月にお別れ遠足の様子をHPにあげてお知らせします。

代表委員会と並行して、各委員会でも活動します。

栽培委員会は、今週行われる、お世話になった方達への感謝集会でプレゼントする花鉢に添える言葉を書いていました。

体育委員会は、活動内容を確認したあと、さっそく作業に取りかかります。

空気の抜けたボールに空気を入れ、体育倉庫の中を片付けます。毎月のようにそうじをするのですが、毎日いろいろな学年が使ううちに、いつの間にかミニサッカーゴールの位置が移動していたりボールのかごが奥に押し込まれていたりするので、使いやすさを考えて取り出しやすいように前に出したり、逆にこの時期使わないものを奥に移動したりしていました。

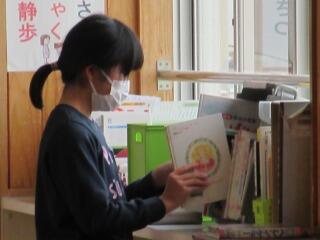

図書委員会は、各クラスの学級文庫の本が破れていないか調べていました。補修が必要なものは図書室に集め、図書館サポーターの先生やPTA雇用の先生が作業しやすいようにします。

放送委員会は、給食時間の放送に新しいコーナーを設けようと相談しているところでした。

「先生の声あてコーナー」とあるようですが、まだまだ議論中。実現するでしょうか。

美化委員会は、児童玄関周辺を中心にそうじしています。日々の清掃時間にもそうじするのですが、特に入口のサッシの溝は砂がたまりやすく箒で掃いてもなかなか取り除けません。手作りの掃除用具で少しずつ掻き出します。

校舎外の箒などもいつの間にか保管場所が変わっているものがあるので、定位置に戻します。

栽培委員会は、ようやく咲きそろい始めた花壇の花の世話をがんばっていました。春になるとまた新しい花を植えるための土も必要になるので、堆肥や石灰を混ぜて準備しています。

それぞれの委員会が、やるべきことを考えながらしっかり活動していました。

ギコギコトントン

4年生がのこぎりや金槌を使った工作をしていました。(2クラスの写真が混ざっています。)

工作セットを受け取った段階でもうワクワク。

「どんなものが入っているのかな。」

実は3年生の時にのこぎりは使ったことがあります。

「今度は何を作るんだろう?」

切る前にしっかり印を付けて・・・。

のこぎりで切るときはしっかり押さえないと、板がぐらぐらしたりずれたりして安定しません。

「うーん、切りにくいなあ。」

2人組になって、板の端を押さえてもらうと切りやすいことに気付きました。

手を切らないように慎重に・・・。力一杯のこぎりを動かせばよいというものではありません。切り始めは特に刃を立てずになるべく水平にゆっくりのこぎりを引くとうまくいきました。

切り終わりが難しいです。ちょっと端が欠けてしまってもサンドペーパーで削ってみたら大丈夫。

できた部品をどこにどう付けるかで、それぞれの作品の個性が表れます。

「何か乗せる台を作ろう。」

「△の部品を動物の耳にしてみたらどうかな。」

「もっと小さな部品をいっぱい作って貼り付けてみよう。」

いろいろなアイデアが生まれているようです。

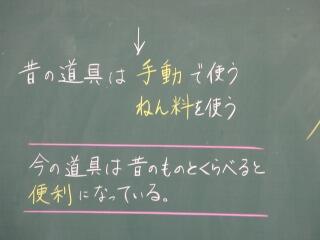

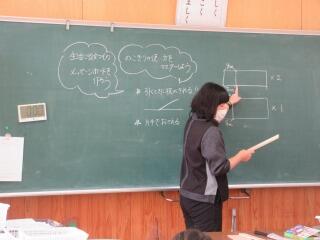

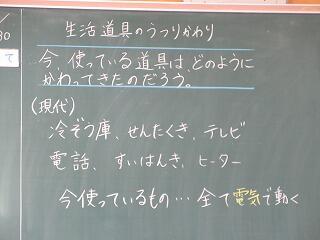

昔の生活の道具

あと数年で、昭和の始まりから100年となります。昭和、平成、令和と時代が流れてきましたが、この100年間で科学がかなり進歩し、人々の生活も著しく変化しました。

3年生では、この変化の様子を学習していました。

写真にあるとおり、今使っている多くのものは電気で動きます。

数年前、台風で臨時休業になり子どもたちがいない中で仕事をしようとしたとき、停電になりパソコンの充電が切れかけたので作業をやめました。仕方ないから他の作業をします。

「書類の印刷でもするかな・・。あっ、停電だからだめだ。じゃあ、ちょっと休憩。コーヒーでも飲むかな。でも、職員室には電気ポットしかない。」

ということで、何か機械を使ったことをしようとしても停電しているため、できないことの多いこと。とても困った一日でした。

さて、話は戻りますが、教科書や市の歴史資料館から頂いたパンフレットを見ると、いろいろな道具が古い順に並んでいます。

洗濯機や電気ポット、電話機、アイロンなど、今は当たり前にあるものがどれだけ科学技術の進歩に合わせて便利なものに変わってきたか、先生と確認していきました。

今の道具は、昔の生活で必要とされてきた労力と時間を補う(カットする)ために作り出されたものが多いです。

今、昔の道具について学習している子どもたちが大人になる頃、どのような道具が開発され、人々の生活はどのように変化しているのでしょうか。

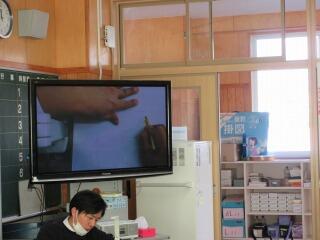

カッターナイフの使い方

2年生の図工の様子の紹介です。

カッターナイフを使って工作をします。

この日、初めてカッターナイフを使うという子もたくさんいたようです。

一番大切なのは、安全に使うことです。

まず、先生が使い方を説明しながら、実際に使う様子を大型テレビに映します。

「刃は、少しだけ出します。」

「切っていく方に手を置かないようにします。」

「刃は、上から下に引くように動かします。」

「横向きの線を切りたいときは、線が縦になるように紙の向きを変えて切ります。」

「使い終わったら、すぐに刃を引っ込めます。」

など、動きに合わせながら説明していきました。

「注意することが分かりましたか。」

「はいっ!」

工作セットに名前を書いたら、中に入っているものを出して確認します。

「うわー、カッターナイフ、こわいなあ。」

この「怖い」という気持はとても重要です。怖いと思っているうちは、慎重に取り扱うからです。

しかし、怖がってばかりもいられません。いよいよ実際に使ってみます。目印の点線に合わせて切りますが、初めはなかなか力が入りません。紙をきちんと押さえてカッターナイフをしっかり握って刃を進めます。

しばらくやっていると、ようやく縦の線、横の線ともうまく切ることができました。

とりあえず、今日はここまで。

次の時間は、本格的に工作に取りかかります。

カッターナイフの使い方を知り、少しは安心することができたでしょう。

どんな作品が出来上がるのでしょうか。できれば、制作の様子も後日お伝えしたいと思います。

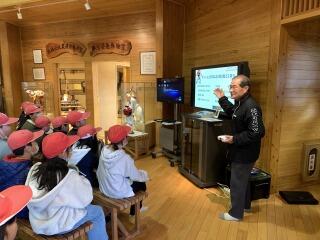

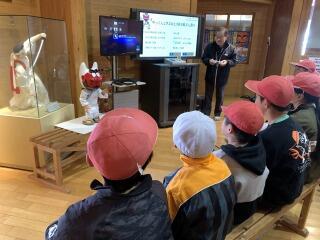

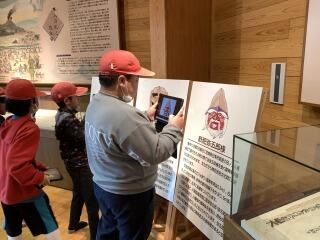

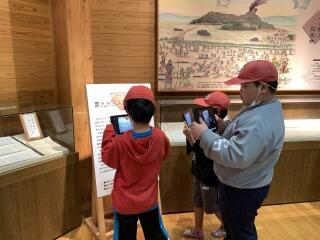

弥五郎どんの館に行ってきました

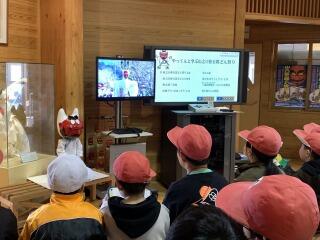

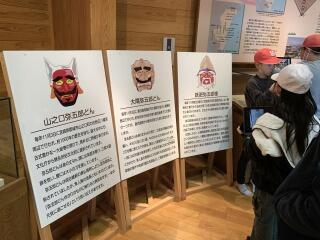

昨日、3年生が「山之口を知ろう」という学習の一環で、富吉にある「弥五郎どんの館」に行ってきました。

中に飾ってる大きな弥五郎どんは、迫力があります。

まずは、保存会の会長さんが、弥五郎どんについて説明してくださいました。

弥五郎どんは、3兄弟。鹿児島県の曽於市に次男、日南市に三男がいて、山之口の弥五郎どんは長男なのだそうです。(それなのに、長男が一番小さくて、三男が一番大きいそうです。)

写真に写っているのは、「やっくん」と言います。何と・・・動きます。

毎年、11月3日(文化の日)に弥五郎どん祭りが開かれ、台車に乗った弥五郎どんを富吉小の子どもたちが引いて、的野正八幡宮から池の尾神社まで歩きます。(浜殿下りと言います。)池の尾神社についた弥五郎どんは、浦安の舞や棒踊りなどの伝統芸能を見て楽しんだあと、的野正八幡宮に帰っていきます。

上の写真は、浜殿下りで弥五郎どんの前を歩く獅子舞や神輿です。詳しい説明については3年生には難しいので省かれたようですが、目の前で直接見ることができたのは、子どもたちにとって貴重な体験になったと思います。

説明後の質問コーナーでは、

「どうして弥五郎どんの顔は赤いんですか?」

「弥五郎どんの服にさわると健康になると言われるのはなぜですか?」

など、3年生らしい意見がいろいろ出たようです。

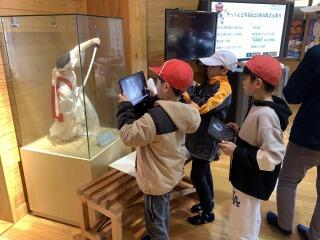

最後には、それぞれタブレットを手に、飾ってあるものを撮影していました。

説明して頂いたことや撮影した写真などを基に、弥五郎どんについてどんなまとめ方をするか子どもたちはイメージできたでしょうか。

奴踊りを伝授します

6年生の小学校生活も残り2ヶ月弱となりました。

これまで何度も踊ってきた奴踊りを、2学期から5年生に教えていますが、そろそろ最終段階です。

「今日は、踊りだけでなく着付けの仕方も教えましょう。」

「!」

浴衣の着付け!

浴衣の着方は何となく分かりますが、自分で着るのとはちょっと勝手が違います。しかし、5年生より人数が多い6年生。

「ここはこうして、たすきはここの間を通して・・・、あれっ?」

ということもありましたが、2人がかり(3人がかり)で確認し合い協力して着付けを終えることができました。

踊る準備ができたら、さっそく練習します。しかし、この日、6年生はあまり踊らず5年生の動きをじっとチェック。

一通り踊り終えたら、6年生から5年生への指導開始です。

「ここのところはもう少し、力強くぐっと押し出す感じで・・」

などと、具体的に教えていきます。

練習が終わる頃には、せっかく結んでもらった5年生のたすきもちょっと緩んでしまいました。

「もっとしっかり結んだ方がよかったね。」

など、次につながるよう反省することも大切です。

「はい、今日の練習はここまで。」

浴衣をたたむのも手伝ってくれる頼りになる6年生。

そろそろ6年生との練習も終わりです。

5年生は、あと2回ほど奴踊り保存会の方に細かな動きや手足の向きなどを見て頂く予定です。

そして、5年生全員ではありませんが、地区内の神社(南方神社)で3月10日(日)に行われる春祭りで踊りを披露する予定です。

がんばれ、5年生。

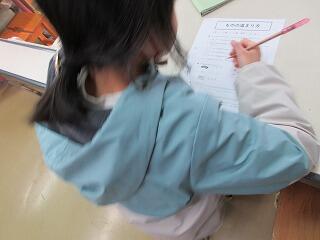

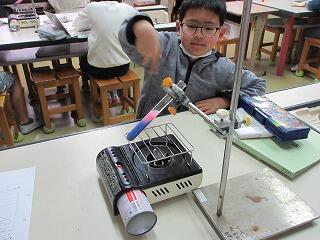

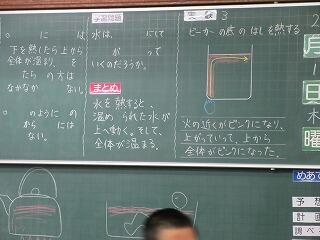

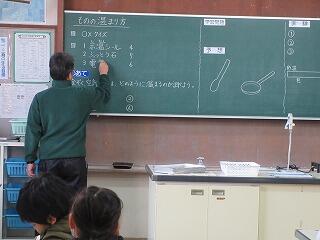

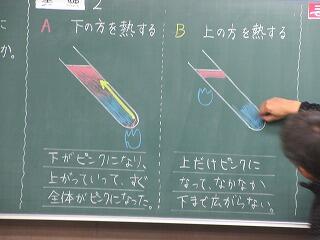

ものの温まり方(4年理科)

4年生の理科で、「ものの温まり方」という学習があります。

子どもたちが、理科専科の先生から白い小さな粒を受け取り、さわっています。

「何だろう。おいしそうだけど、固いね。」

「これは、沸騰石と言います。やかんでお湯を沸かしたとき、ボコボコと泡が出ますよね。これから学習の中でビーカーに水を入れて温めることがあります。そのとき、急にお湯が飛び出さないようにこの小さな石の粒を入れます。」

次に渡されたのは、青い板です。

「これは、熱くなると色が変わる板です。」

それを聞いて、摩擦熱で温めようとしたのか熱心にこすり始めた子がいました。(色が変わるほどは、こすれなかったようです・・・)

一通り、実験道具に触れさせた後、使い方や注意点についての説明に入りました。子どもたちはこの時点で「早く実験したい」という気持ちでいっぱいです。

めあてなどを早く書いて、実験道具をセッティングして・・・。

この後、どんな実験結果が出たのでしょうか。

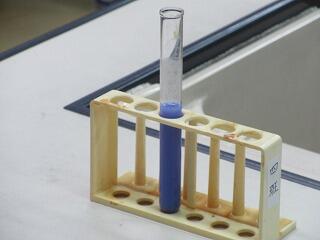

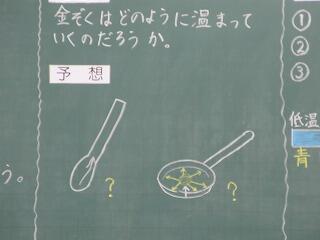

さて、後日、他の学級が次の実験に取り組んでいました。

前の時間は「金属」の温まり方でしたが、この時間は「水」の温まり方の学習です。

示温インクを入れた水を温めます。さあ、どんな変化が見られるでしょうか。

どのグループも変化の様子をしっかり見ながら記録を取っています。

試験管の下の方を温めたときと上の方を温めたときとでは、色の変化が劇的に違ったようです。

下の方を温めたときは、変化のスピードに

「おーっ!」

と驚きの声が聞かれました。

次の実験が楽しみです。

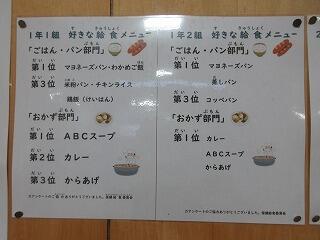

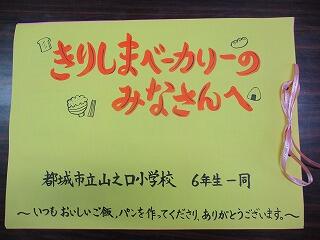

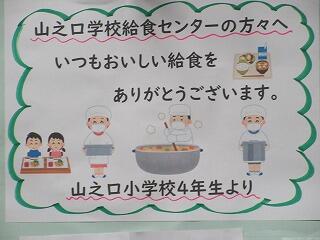

給食感謝週間

1月24日から30日は「全国学校給食週間」でした。

山之口小学校では1月22日から26日を「給食感謝週間」として、様々な取組をしました。

給食時間の放送では、保健室の先生から給食の歴史の話を聞いたり、山之口学校給食センターの栄養士の先生の話を聞いたり、図書館サポーターの先生による給食に関係する本の読み聞かせを聞いたりしました。

また、保健給食委員会の児童がアンケートを取ってまとめた、各学級の「好きな給食メニューランキング」の発表もありました。全学年で唯一ランクインしたのが「からあげ」でした。給食でからあげが出る日が楽しみですね

児童玄関前の壁には、給食に関する掲示物が登場し、児童が一生懸命読む光景も見られました。

山之口小の給食に関わる皆さんに感謝の気持ちを表すために、各学級で寄せ書きを作成しました。

この日は、4年生の代表の児童が、山之口学校給食センターの方に寄せ書きを渡しました。

笑顔で受け取っていただき、山之口小の児童の「いつもおいしい給食ありがとうございます。」という気持ちが伝わったと思います。

給食感謝週間を通して、あたたかくておいしい給食が毎日食べられる幸せを改めて感じました。

これからも、給食への感謝の気持ちを忘れずにいたいなと思いました。

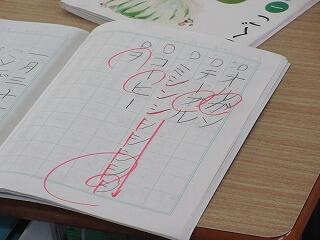

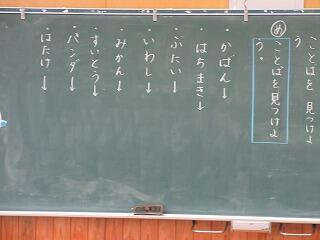

1年 国語

1年生が学習していた国語の内容が面白かったので、ご紹介します。

1年生も入学して10ヶ月も経つと、カタカナまで随分上手に書けるようになっています。

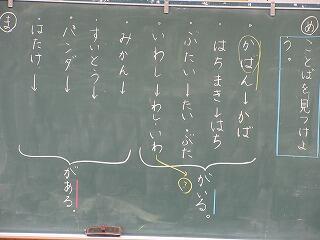

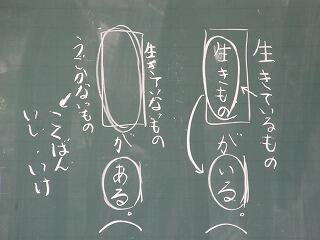

さて、この時間は、「ことばを見つけよう」という学習です。

教科書を見ると、「かばんの中には、かばがいる。」とあります。なるほど、「かばん」という言葉の中に確かに「かば」という文字(言葉)が含まれています。こんな感じで、「はちまき」の中には何がかくれているかな・・・と探し出す、クイズみたいな問題です。

やり方が分かった子どもたちは、頭をひねりながら熱心に問題を解いていきます。そのうち、

「せんせい、できました。」

という声があちこちから聞こえてきました。

「それでは、発表したい人は手を挙げてください。」

「はい! 『ぶたい』の中には『たい』がいます。みなさん、どうですか。」

「わかりました。」

「『ぶたい』の中には、『ぶた』もいます。」

「あー、そうかー。」

と、ここまではよかったのですが・・・。

「『いわし』の中には、『わし』がいます。」

「わかりました。」

「『いわし』の中には、『いわ』もいます。」

ときたとき、

「?」

「何かおかしい・・・。」

「『いわ』がいるって・・・。」

「ちょっと、近くの人と相談してみてください。」

「『いわがいる』って言うかな。」

「いわは『ある』じゃない?」

「そうだよね。」

「動かないものは『いる』とは言わないよね。」

子どもたちの話合いの結果、生き物は「いる」、生き物ではないものは「ある」ということで意見がまとまりました。なかなか面白いやり取りでした。

その後は、順調に学習が進み、子どもたちの理解が深まりました。

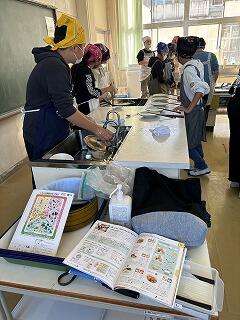

ジャーマンポテトを作りました。

1月26日(金)の1・2校時に家庭科の調理実習で「ジャーマンポテト」を作りました。

今回のメイン作業は「包丁でジャガイモの皮をむく」でした。

怖がりながらも頑張って皮むきや芽を取り除く作業を頑張っていました。

そして2回目の調理実習となると、手際や協力体制もよくなり、時間内に

「準備・調理・試食・片付け」全てが終わりました。

自分たちで作ったジャーマンポテトは、美味しかったようで、「家でも作ってみたい」という

感想がありました。ぜひ作って、家族にふるまってほしいと思います。

給食の様子

給食の様子をご紹介します。

4時間目が終わると当番は急いで給食着を着ます。1年生も随分慣れてきたようです。髪の毛をしっかり帽子に入れて準備OK。低学年には、高学年が補助についています。

給食コンテナ室には1クラスずつしか入れないので、各クラスの当番は早く着いた順に列をつくり、無言で待っています。保健・給食委員会の子が先生の合図を見て、手際よく出入りの指示していきます。

「階段があるので気を付けて!」

教室に着くと、さっそく配膳開始です。当番でない子は、台ふきなどの仕事を終えると当番の邪魔にならないよう席に着いて待ちます。

この日のメニューは、パン・牛乳・チキンスープ・ハンバーグトマトソース・ヨーグルトでした。

配膳が終わると、みんなで

「いただきます。」

しかし、欠席の子がいたりするとヨーグルトなどが余るので、食用旺盛な子が待ち構えています。

「パンがほしい人はいませんか?」

ほしい子は手をあげます。何人もいる場合はじゃんけんなどで決定します。

今日もおいしい給食ありがとうございました。

たこ揚げ(1年)

先週、1年生が生活科の学習でたこ揚げをしていました。

1回目は1/24(水)です。

「友達とぶつからないよう、気を付けてたこ揚げをしましょう。」

「はーい。」

「速く走ったら、高く飛んだよ。」

「まっすぐ揚がらないなあ。」

子どもたちは自分のたこが揚がるのを見て大満足。

ところが、ハプニング発生。

「あー、木に引っ掛かったー!」

この高さでは、先生も届きません。結局、糸を切って回収しました。

さらに、十人くらいの糸が絡まるという恐ろしい状況もあり、教室に戻って子どもたちが下校した後、担任が絡まった糸と悪戦苦闘する羽目に陥りました。

1/26(金)、2回目のたこ揚げです。

前回の反省から、この日は子どもたちを4グループに分け、1グループずつ横一列に並んでもらい、一斉にスタート。見事、作戦的中。

この日は、他の子のものと絡むというトラブルはほとんどもなく、

「やったー、すごくたかくあがったー。」

という声が響きました。

この日、ほとんどの子は自分のたこを持って帰りました。

広いところで安全にたこ揚げを楽しんでね。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 1 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 1 | 26 | 27 1 | 28 |

宮崎県都城市山之口町花木2580番地

TEL

0986-57-2005

FAX

0986-57-2076

本Webページの著作権は、山之口小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

すでに従前から敷地内の禁煙には御協力いただいておりますが、山之口小学校は平成28年度から敷地内禁煙になっております。