給食、おいしい

9月30日の給食

【献立】

〇 ゆかりごはん 〇 焼き豚ラーメン

〇 小松のサラダ

小松菜は、野沢菜やチンゲンサイの仲間です。江戸時代の初めに、今の江戸川区小松川の近くで作られるようになったそうです。もともとは違う名前でしたが、将軍徳川吉宗がタカ狩りに来たときに献上したところ、そこの地名から「小松菜」という名前がついたといわれています。1年中栽培することができる野菜で、夏に種をまくと1か月くらいで収穫できます。冬になると葉が厚くなり、やわらかくて甘味が強くなり、おいしくなります。

9月29日の給食

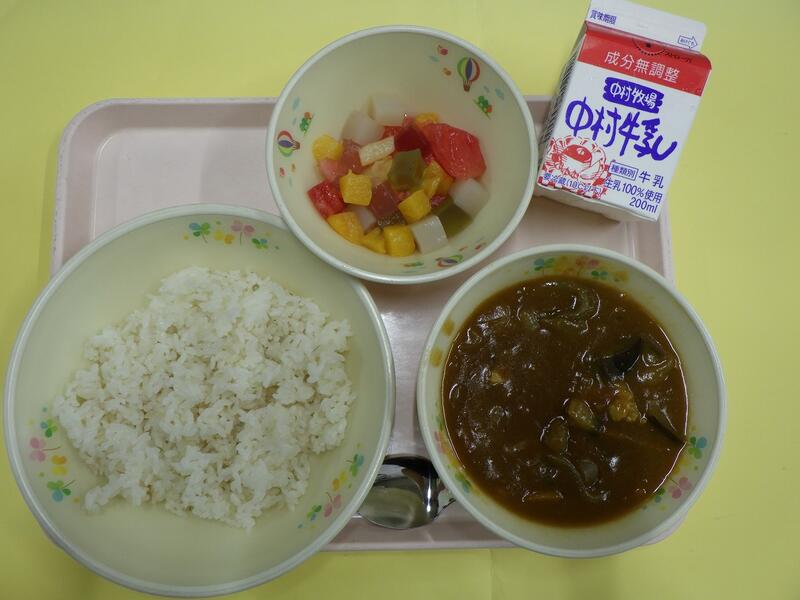

【献立】

〇 ドライカレー ごはん

〇 キャベツのレモン和え

今日は「ドライカレー」です。大きいおかずをごはんにかけて食べましょう。夏の野菜のピーマンやトマトを入れて作りました。トマトは、南米ペルーで生まれた野菜です。インディアンの移動によってメキシコで作られるようになり、16世紀にスペイン人が種をヨーロッパに持ち帰り、広まりました。日本には江戸時代に観賞用として伝わり、その後明治時代になって食べられるようになったそうです。

9月26日給食

【献立】

〇 とりごぼうごはん 〇 さけのつみれじる

〇 マカロニサラダ

鮭は川で生まれ、海に下って2年から8年ほどかけて大きくなり、また生まれた川に戻って卵を産みます。どうして生まれた川が分かるのでしょう。まずは、太陽の光の向きで日本の方向を探して、日本の近くまでやってくると考えられています。そして、川のにおいを手がかりにして生まれた川を見つけるそうです。生まれてしばらく過ごして川の水草などのにおいを覚えているのだそうです。

9月25日の給食

【献立】

〇 ウィンナードッグパン 〇 豆乳パンプキンポタージュ

今日はウィンナードッグです。ドッグパンにキャベツとウィンナーをはさんで、トマトケチャップを上からかけて食べましょう。ウィンナーは、「ウィンナーソーセージ」といい、ソーセージの種類のひとつです。ソーセージの歴史はとても古く、今から2100年くらい前の本に、兵士たちが食べたということが書かれています。太さが2センチより小さなものをウィンナー、2センチより大きく、3.6センチよりちいさなものをフランクフルト、それより大きなものをボロニアというそうです。ソーセージはドイツでたくさん作られていて、その種類は1500種類ともいわれています。ドイツの冬はとても長く厳しいので、冬が来る前に豚肉でソーセージを作り、長く保存できるようにしたので、このようにたくさんの種類のソーセージがあるそうです。

9月24日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 春雨スープ

〇 鶏肉と厚揚げのチリソース炒め

ごはんについてのクイズです。お茶碗1杯のごはん(だいたい150g)には、何粒のお米が入っているでしょう。①800粒 ②1500粒 ③3200粒………………………こたえは③3200粒です。そして、お米の稲1本には約70粒のお米がついているので、40から50本の稲を刈り取って、やっとお茶碗1杯のごはんになります。新米のおいしい季節です。農家の方や自然の恵みに感謝していただきましょう。

9月22日の給食

【献立】

〇 なめし 〇 ジャージャーめん

〇 青豆サラダ

ジャージャーめんは、中国の北の方、北京市辺りの家庭料理です。ぶたのひき肉とたけのこなどをいためた肉みそを使います。細く切ったきゅうりやねぎをのせたり、北京では大豆ものせるそうです。日本でよく見るジャージャーめんは、日本向けにアレンジされたものです。韓国や台湾にも、中国のジャージャーめんから生まれためん料理があります。韓国では、チュンジャンという黒いみそを使い、台湾では牛肉のそぼろを使うそうです。

9月19日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 いものこじる 〇 ごもくまめ

〇 さけぱっぱふりかけ

今日のふりかけは、鮭の身を使った「さけぱっぱ」です。日本で一般的に「サケ」といわれているのは、「シロサケ」です。他に、ギンザケ、ベニザケ、マスノスケ、サクラマス、ニジマス、樺太ますなどが代表的な種類で、渓流釣りで人気のイワナもサケの仲間です。サケは、川で生まれて海で育ち、たまごを産むためにふるさとの川へ帰ってくるといいますが、川で1年や2年過ごしてから海へ移動するサケ、一生を川で過ごすサケ、とさまざまです。また、シロサケは、成長の度合いやとれる時期によって「トキシラズ」「アキアジ」などと呼び方が変わります。サケの身のピンク色は、えさのエビやカニに含まれる「アスタキサンチン」という色素成分によるもので、抗酸化作用や動脈硬化の予防に効果があるといわれています。ただし、塩ザケには塩分が多く含まれるので、食べ過ぎないようにしましょう。

9月18日の給食

【献立】

〇 チーズパン 〇 なすのミートスパゲティ

〇 海藻サラダ

今日は、トマトケチャップやトマトピューレを使った、トマトのうま味たっぷりのスパゲティです。宮崎でとれたナスも少し入れました。トマトは、ナスの仲間です。一年中売られてますが、もともとは春から夏の初めにおいしくなる野菜です。トマトにはうま味成分がたくさん含まれていて、意外にみそ汁に入れてもおいしいそうですよ。さて、トマトのうま味と同じ成分が入っている食べ物は、次のどれでしょう。①カツオ節、②ほししいたけ、③昆布・・・・・・・・・・・・・・・・・・答えは、③昆布です。トマトと昆布に含まれるうま味成分は、グルタミン酸といいます。日本の和食では、昆布やかつお節、ほししいたけなどでだしをとりますが、イタリアやギリシャなどの南ヨーロッパでは、トマトと肉、魚などを合わせて使い、だしをとります。特にイタリア料理には、トマトはかかせません。ピザ、スープ、パスタ…いろいろなトマトを使った料理がありますね。

9月17日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 キムチ汁 〇 牛肉のチャプチェ

「チャプチェ」は伝統的な韓国料理のひとつです。むかしから家でよく作られてきた料理で、お祝いのおめでたい席や家族が集まるときにも食べられています。春雨やピーマン、にんじん、パプリカなどの野菜やきのこ、牛肉の細切りなどを使った甘辛い味付けの炒め物です。韓国の春雨は、さつまいものでんぷんから作られていて、日本の春雨よりかなり太いそうです。

9月16日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 かきたま汁

〇 魚のサクサクフライ風

〇 コールスローサラダ

今日は16日「ひむかの日」献立です。宮崎県の海でとれた魚、「フカ」を紹介します。フカはサメの中でも大きなサメのことをいいます。サメは、昔、関東より北ではサメ、関西ではフカ、日本海側の山陰地方ではワニと呼ばれていました。宮崎県では、ドチザメやツマリザメなどが底引き網でとられて食べられています。

9月12日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 中華うま煮

〇 納豆サラダ

私たちの主食はごはん、お米です。主食とは、食事の中で主にエネルギー源、みなさんが体を動かしたり、勉強したりする力のもとになります。世界には、麦や芋、とうもろこしなどを主食にしている国もあります。それぞれの国の主食は、その土地で栽培するのに適した作物が長い間に定着したものです。お米は、弥生時代に伝わってきたといわれ、それから2000年以上にわたって作り続けられています。主食のごはんをしっかり食べて、魚、肉、野菜のおかずを組み合わせて食べると、栄養のバランスがよくなります。給食の献立も、そのように考えて作っています。

9月11日の給食

【献立】

〇 チーズパン 〇 炒めビーフン

〇 もやしのナムル

ニラは、中国や東南アジアでは3000年以上も前から作られ、日本でも1000年くらい前から作られている長い歴史をもつ野菜です。じょうぶで栽培しやすく、刈り取った後、また新しい葉がのびて、1年に何度か収穫することができます。1年中お店で売られているのは「青ニラ」です。花をつける茎やつぼみを食べる「花ニラ」や黄色い「黄ニラ」は、中華料理に使われます。黄ニラは、芽が出る前に黒いビニールをかけて、光を当てずに育てます。

9月1日の給食

【献立】

〇 鶏飯(ご飯) 〇 春巻き 〇 お楽しみデザート

けいはんは、鹿児島県の奄美大島の郷土料理です。お茶わんによそったごはんに、ゆでてほぐしたとり肉、きんしたまご、しいたけ、パパイヤのつけものやたくわん、ねぎ、きざみのり、ごまなどをのせて、とりを煮てとったスープをかけて食べます。むかし、奄美の人たちは、さとうきびを育てて黒砂糖を作り、薩摩藩におさめていました。けいはんは、薩摩藩本土からくるお役人さんをもてなすために作られたといわれています。そのときは、とり肉の炊き込みごはんのようなものでしたが、戦後、今のような形になりました。

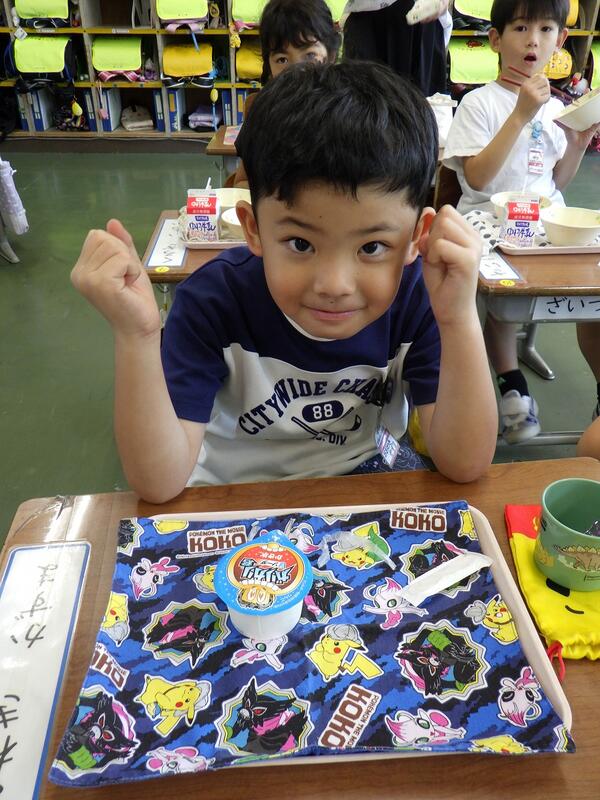

今日はお楽しみデザート♡

なんと給食に「ガリガリ君」が登場しました!!

やったー!の声と、おいしい♡の声。給食でガリガリ君が食べれる幸せです。

8月29日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 ワンタンスープ 〇 麻婆なす

なすはインド生まれで、日本には奈良時代に中国から伝わりました。夏が旬の野菜ですが、ハウス栽培がさかんになり一年中お店で売られています。いろいろな色や形のものがあり、むらさき、緑、白、黄色のものや、いちばん多いたまご型の千成、京都府の賀茂なすや新潟県のきんちゃくなすのような丸なす、東北地方などのひとつが10グラムくらいの小さな小丸なす、へたが緑色でおおきな丸形の米なすなどがあります。

今日から9月まで、新米の白米です。真っ白ピカピカ!

まずは一口。甘くてもちもちしていて美味しい♡の声が聞こえてきました。

8月28日の給食

2学期最初の給食

〇 コッペパン 〇 カレーうどん

〇 グリーンサラダ

カレーうどんは明治時代に日本で生まれた料理です。しょうゆとかつお節からとっただし汁のめんつゆとカレー粉を組み合わせた和洋折衷の料理です。カレー粉は、いろいろな香辛料を組み合わせて作られています。ピリッと辛い香辛料は食欲がでる効果があり、暑い夏にぴったりです。長い夏休みの中で、生活のリズムがくずれて食事が不規則になったり、暑さから冷たいものばかり食べておなかが弱ったりしている人はいませんか。2学期も始まりました。朝、昼、夕3食をしっかり食べて、生活のリズムを整えましょう。

久しぶりの給食、お腹いっぱい食べました。と嬉しい声がきけました。

7月17日の給食

【献立】

〇 コッペパン 〇 カラフルナポリタン

〇 アメリカンサラダ 〇 メープルジャム

今日で1学期もおわりです。明日から楽しい夏休みですね。長い休みには、おそくまで夜ふかししたり、朝おそくまで寝ていたりと、つい生活のリズムがみだれてしまいがちです。早寝早起きを心がけ、朝、昼、夕、三食きちんと食べましょう。暑いからとアイスクリームやジュースなど冷たいものをとりすぎないよう気をつけてくださいね。買い物やだいふき、食器の準備、後かたづけを手伝ったり、おうちの人といっしょに料理にちょうせんするのもいいですね。

7月16日の給食

〇 夏野菜カレー(麦ごはん)

〇 スイカポンチ

今日は「ひむかの日」献立です。宮崎県産の鶏肉と野菜で夏野菜カレーを作りました。フルーツポンチには、すいかを使いました。すいかは、ウリ科の植物で、漢字で西の瓜と書きます。もともとはアフリカの植物ですが、中国では「西から伝えられた瓜」ということでこの漢字が使われました。英語で「ウォーターメロン」というように、だいたい90%が水分です。真っ赤な果肉には、カロテンやリコピンという栄養素がたっぷりで、水分補給や生活習慣病予防に効果が期待されています。

7月15日の給食

〇 麦ごはん 〇 ベーコンととうがんのスープ

〇 ひゅうがどりコロッケ

〇 きゅうりのコロコロづけ

コロッケという名前は、フランス語の「クロケット」という言葉がなまってコロッケとよばれるようになりました。もともとは、形がコルク栓に似ているのでこの名前がついたそうです。今日のようにじゃがいもを使ったポテトコロッケ、ホワイトルウで作るクリームコロッケなどがあります。

7月12日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 麻婆豆腐 〇 ほうれん草のナムル

ナムルは韓国の家庭料理で、もやしなどの野菜やわらびなどの山菜、野草を塩ゆでして、しょうゆ、ごま、にんにく、とうがらし、ごま油などで和えたものをいい、ビビンバの具にも使われます。韓国の家庭では、いろいろな野菜で作られたナムルが冷蔵庫に保管され、食事に出されます。「ムチム」ともよばれ、これはあえものという意味の言葉だそうです。

7月11日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 わかめスープ 〇 豚肉と野菜の生姜焼き

ショウガは一年中作られていますが、7月の終わりから8月にかけてとれたショウガは「新生姜」といってふつうのショウガよりせんいがやわらかく、辛みが控えめです。シャキシャキとした食感とさわやかな香りが特徴です。お店でよく見るショウガは、10月から12月にとれたものを2か月おいて出されます。ショウガは、保存している間に乾燥から身を守るために皮があめ色に変わります。これは、酵素の働きによるものです。辛みがだんだん増えていき、病気から守る免疫力を高めたり、咳をしずめたり、胃腸の消化を助けたりといった効果も高まるそうです。

今日の生姜は新鮮な新生姜でした。

〒884-0006

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江1951番地

電話番号:0983-23-0047

FAX:0983-23-5815

メールアドレス

1528ea@miyazaki-c.ed.jp

本Webページの著作権は、高鍋西小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |