給食、おいしい

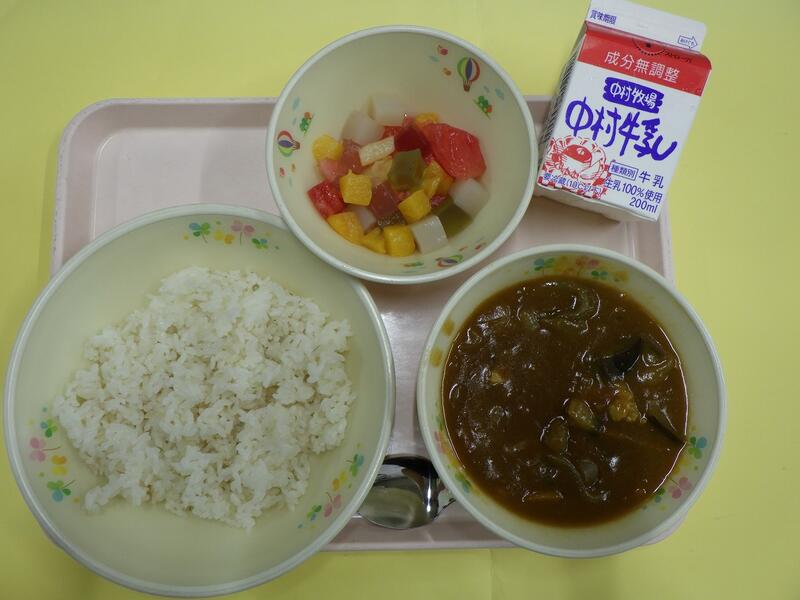

12月23日の給食

【献立】

〇 ビーフカレー

〇 アメリカンサラダ

〇 クリスマスケーキ

今日は2学期最後の給食です。あさってから冬休みですね。早寝、早起きをこころがけ、朝、昼、夕の3食をきちんと食べましょう。年末やお正月には、年越しそばやおせち料理、雑煮、七草がゆなどむかしから伝えられている料理があります。せっかくのお休みです。おうちの人といっしょに料理を作ったり、テーブルをふいたり、お皿をならべたり、お手伝いをするといいですね。

素敵な冬休みをお過ごしください!

12月22日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 かぼちゃのみそしる

〇 和風ハンバーグ 〇 ゆでブロッコリー

今日は一年でいちばん昼が短い日で、「冬至」といいます。この日は、かぼちゃを食べたり、ゆずをうかべたお風呂、ゆず湯に入ったりして健康をねがいます。冬至には、「ん」のつくものを食べると運がよくなるといわれています。かぼちゃは、「なんきん」ともいわれるので、冬至に食べるとよいといわれています。

12月19日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 寄せ鍋 〇 春巻き 〇 ゆでもやし

春まきは、中華料理の点心のひとつです。点心は、ぎょうざやシューマイ、肉まんなど中華料理の中のおかしや軽い食事に食べられる料理です。もともとは、2月4日の立春のころ、新芽が出た野菜を具にしてつくられたところから、春まきとよばれるようになったそうです。ぶた肉やたけのこ、しいたけ、にらや野菜を千切りにしていため、しょうゆなどで味をつけた後、小麦粉で作った皮につつんで油であげます。

12月18日の給食

【献立】

〇 黒糖パン 〇 豚肉とマカロニのトマトに

〇 ブロッコリーのサラダ

マカロニはイタリア料理に使われるめん類で、パスタの仲間です。小麦粉に塩を加えてこねて作ります。イタリアでは、16世紀には食べられていたようです。日本には、明治時代頃までに伝わり、フランス人宣教師のマルク・マリー・ド・ロが長崎市に工場を作り、マカロニを作り始めたそうです。

12月17日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 麻婆豆腐 〇 バンサンスー

「バンサンスウ」は、中華風の和え物です。「バン」は和える、「サン」は数字の3、「スウ」は細切りという意味で、3つの食材を細切りにした和え物という意味です。ごまやごま油の香りや、はるさめのつるっとした食感が食べやすい料理です。

12月15日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 ぶたじゃが 〇 納豆サラダ

日本には大豆から作られる食品がたくさんあります。その中のひとつ、納豆は、蒸した大豆を納豆菌によって発酵、熟成させたもので、ネバネバと糸を引きます。大豆の栄養成分に加え、血栓をとかして血の流れをよくするナットウキナーゼ、骨粗鬆症予防の効果があるビタミンKなど、健康に役立つ成分を多く含みます。いつから食べられていたのかは分かりませんが、煮豆をわらで包んでおいたら、納豆菌の作用で自然発酵したことが始まりといわれています。聖徳太子、豊臣秀吉など歴史上の人物と納豆にまつわる伝説が各地にあり、古くから食べられていたことがわかります。大正時代に、納豆菌を使った製造方法が開発されると、全国へ広まっていきました。

西小学校のみんなも大好きな納豆サラダ!人気メニューのひとつです。

12月12日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 みぞれ汁 〇 豚肉とたけのこのみそ炒め

みぞれ汁は、たくさんのだいこんをおろして使います。だいこんおろしに火がとおって、半とうめいになった様子がみぞれににているので、このようによばれます。だいこんはすずしろともよばれ、お正月が明けた1月7日の七草がゆに使われる春の七草のひとつです。他に、せり、なずな、ごぎょう、はこべら、ほとけのざ、すずなを併せて春の七草といいます。七草には薬効があるといわれ、7日に七草がゆを食べて、その年の健康を願います。

12月11日の給食

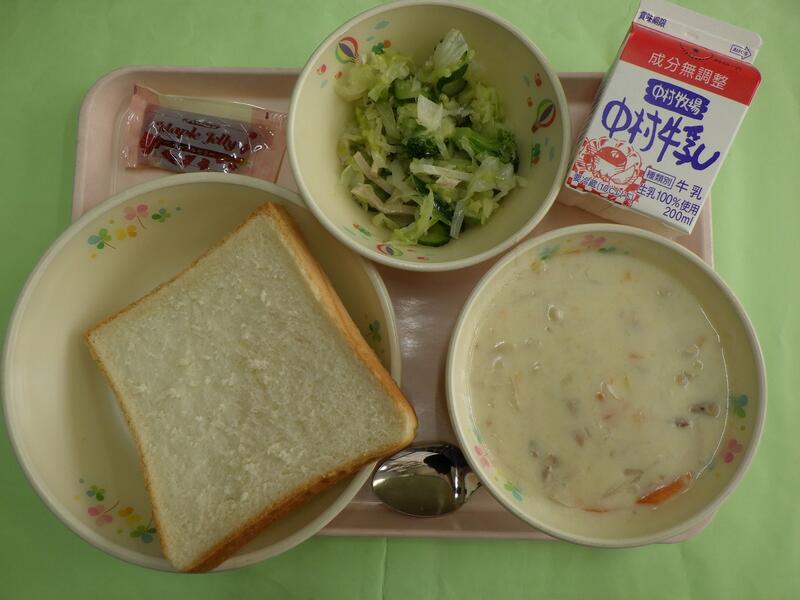

【献立】

〇 食パン 〇 さつまいものミルクシチュー

〇 グリーンサラダ 〇 メープルジャム

さつまいもは、いものなかまの中でいちばんあまいいもです。これは、でんぷんが火をとおすと甘くなるからです。電子レンジでさっと火をとおすより、オーブンで焼いたり、ゆでたり、むしたりして、ゆっくり火をとおす方が甘くなります。さつまいもをほった後も、しばらく日光に当てた方があまみが増して、おいしくなるそうです。

12月10日の給食

【献立】

〇 むぎごはん 〇 なめこのみそしる 〇 とりにくのから揚げ

〇 コールスローサラダ

なめこはモエギタケ科のきのこで、なめらこ・なめたけ・なめすすきなどともよばれているようです。ねばりがあることから「なめこ」といわれています。天然のものは、9月から11月にとれますが、今はふくろやびんを使って栽培されるものが多く出回っています。収穫してから3日、4日しかもたないので、かんづめやびんづめにされることが多く、みそ汁やあえもの、すのもの、ぞうすいなどの料理に使われます。

12月9日の給食

【献立】

〇 わかめごはん 〇 ジャージャー麺 〇 青豆サラダ

あおまめは、「えだまめ」です。えだまめは、「大豆」がまだ緑色のうちに収穫します。さやも豆も緑色の枝豆の他に、すこし茶色っぽい枝豆や黒っぽい枝豆もあります。大豆の種類によって色が少しちがいます。お湯に塩を入れてゆでただけでおいしく食べられます。7月から9月の夏の時季が旬ですが、冷凍品が多く出回っていて、一年中食べられます。日本では北海道や群馬県、千葉県で多く作られていますが、台湾からの輸入品が多いです。

12月8日の給食

【献立】

〇 チキンライス 〇 ラビオリスープ 〇 ごぼうサラダ

ラビオリは、イタリアのパスタのひとつです。小麦粉をねって作ったパスタ生地に、ひき肉や野菜のみじん切り、チーズなどをのせ、上からパスタをかぶせてはりつけ、切り分けて作ります。ゆでてトマトソースやおろしチーズをかけたり、スープに入れたりして食べます。

12月5日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 筑前煮 〇 ごま酢和え

にんじんを大きく分けると、みなさんがよく見る、給食にも使っている「西洋系」のにんじんと、京都の「金時」や沖縄の「島にんじん」などの「東洋系」の2種類に分けられます。東洋系のにんじんは、ふだんあまり見ることはありませんが、「金時」は「京にんじん」とも呼ばれ、濃い赤い色がおめでたいとお正月の料理に使われるので、12月末のお店にならんでいます。にんじんは「カロテン」が多く、病気を予防したり、目や肌の健康によいとされています。カロテンは皮の近くに多く含まれるので、皮をできるだけ薄くむくか、よく洗って皮ごと食べるのがおすすめです。

12月4日の給食

【献立】

〇 米粉パン 〇 かぶのポトフ

〇 りんごのフルーツポンチ

寒さに強く、小さめのヨーロッパ型のかぶが作られています。代表的なのは、東京の「金町小かぶ」です。かぶの白い根の部分には、消化を助けてくれる栄養が多く、葉にはビタミンやミネラルがたくさん含まれています。葉も小さく刻んでおみそ汁に入れたり、料理に使うといいですね。

12月3日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 けんちん汁 〇 タラのカレー揚げ

〇 ゆでキャベツ

麦ごはんは、米と大麦を混ぜて炊いています。麦は、米にくらべて火が通りにくく、大正時代に、蒸気をかけながら押しつぶし、火が通りやすくした「押し麦」が開発されて食べやすくなりました。おなかの中をきれいにしてくれる食物せんいや、体のきん肉になるたんぱく質が米より多く、健康に関心のあった徳川家康は、麦ごはんをよく食べていたといわれています。家康は、75歳まで生き、当時としては長生きでした。

12月2日の給食

【献立】

〇とんとんビビンバ 〇 むぎごはん 〇 コーンスープ

今日 は「とんとんビビンバ」です。小 さいおかずをごはんに混 ぜて食 べましょう。ほうれん草 は西 アジアのイランで生 まれました。イランは昔 ペルシャとよばれ、ほうれん草 の「ほうれん」は、中国語 で「ペルシャ」という意味 です。ペルシャからシルクロードを通 って中国 へ、そして16世紀 ごろ日本 へ伝 わりました。このように伝 わったのは、葉 がギザギザで根元 が赤 い東洋種 で、これとは別 に江戸 から明治時代 にかけて欧米 から伝 わった西洋種 もあります。西洋種 は丸 みのある葉 で、いためものに合 います。今 ではいろいろな種類 が一年中売 られていますが、ほうれん草 がおいしいのは、寒 さにたえて養分 をたくわえ、あまくなる11月 から3月 ごろです。

12月1日の給食

【献立】

〇 なめし 〇 味噌ラーメン 〇 小松菜のいそか和え

高鍋町では、おとなり木城町と一緒に環境にやさしい「有機農業」を進めていこうという取組をしています。12月から2月の給食は、その取組で高鍋町の農家さんが育てたお米です。このお米は、化学肥料や農薬を半分以下に減らした「特別栽培」というやり方で作られ、環境への負担を減らしています。化学肥料や農薬を減らす分、虫や病気に負けない元気なお米になるよう、花を植えて肥料の代わりにしたり、貝殻を砕いた粉を田んぼにまいたりして、田んぼの土がよくなる工夫をしているそうです。

11月28日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 和風ワンタンスープ

〇 ホイコーロウ

ホイコーローは中国の四川料理のひとつです。ホイコーとは、一度調理したものをもう一度なべにもどして調理するという意味です。中国では、ぶた肉のかたまりを一度ゆでたり蒸したりしたものをうす切りにし、油でいためて作ります。日本では、手軽にぶた肉のうす切り肉を使って作ることが多いようです。

11月27日の給食

【献立】

〇 米粉パン 〇 ポークビーンズ 〇 ツナサラダ

ポークビーンズはアメリカの家庭料理です。白いんげん豆などの豆類と、ぶた肉やベーコン、野菜をトマト味でにこみます。今日は大豆を使って作りました。日本で作られる大豆は量が少なく、アメリカ、ブラジル、中国からの輸入にたよっています。乾燥大豆を料理に使うときは、一晩たっぷりの水につけた後ゆでますが、今は、簡単に使えるかんづめなどの加工品もあります。サラダやスープ、煮物など、いつもの食事にじょうずに取り入れたいですね。

11月26日の給食

【献立】

〇 チキンカレー 麦ごはん

〇 スパゲッティサラダ

みなさんが食べているじゃがいもは、実、くき、根のどの部分を食べているのでしょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・答えは、くきです。土の中の茎の部分が大きくなったところを食べています。世界中でいろいろな種類のじゃがいもが作られています。「男爵」はホクホクとしたおいも、「メークイン」は煮くずれしにくく、ねっとりとしたおいも、「キタアカリ」は中が黄色いおいもで、時間がたつと甘みが増します。でんぷんやビタミンCがたくさん含まれていて、主食として食べる国も多いそうです。

11月25日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 つくね入りおでん 〇 はるさめの酢の物

今日のおでんには、ひとくちサイズの「がんもどき」が入っています。では、クイズです。「がんもどき」の名前の意味は、次のうちどれでしょう。1番 「がん」という食べ物を「土器」に入れて混ぜたもの。2番 「がん」という鳥の肉に似せて作ったもの。3番 最初に作った人の名前が、「がん・もどき」さん。…………正解は、2番です。「もどき」という言葉には、「似せて作ったもの」という意味があります。「雁」という鳥の肉に似せて作ったものが、がんもどきだと言われています。豆腐の水分をしぼって、にんじんやごぼう、しいたけ、昆布、きくらげなどを混ぜ合わせて丸めて油で揚げたら出来上がりです。なぜ肉に似せて作ったかというと、肉を食べてはいけない仏教のお坊さんが、野菜だけだと足りない栄養がとれて、肉のように食べごたえのある料理を考えたからです

11月21日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 沢煮椀 〇 さばの照り焼き

〇 キャベツのレモン和え

さばは古くから食べられている魚で、体が50センチくらいまで大きくなります。秋から冬に脂がのっていちばんおいしい旬をむかえます。体をつくるもとになるたんぱく質や、体の調子を整えるビタミン、血液をサラサラにしてくれる脂や脳の働きをよくする脂の多い魚です。日本では主にマサバ、ゴマサバ、タイセイヨウサバの3つが食べられています。この3つのサバは体の模様で見分けることができ、おなかの方に黒い点がたくさんあるのがゴマサバ、規則正しい「く」の字のような模様があるのがタイセイヨウサバです。

11月17日の給食

【献立】

〇 中華おこわ 〇 野菜スープ 〇 ちくわの磯部揚げ

おこわは、もち米を炊いたり蒸したりするごはんのことです。もち米の甘みとモチモチした食感が特ちょうです。おこわという名前は、「強飯」という言葉からきたといわれています。こわめしとはかたいご飯を意味し、江戸時代に庶民が食べていたおかゆにくらべ、もち米を蒸す料理がかたかったことから名づけられました。おこわとよばれるようになったのは、宮中に仕える女官が使っていた言葉が始まりです。丁寧さを表す「お」を頭につけて、おこわと呼んだことが由来とされています。

11月13日の給食

【献立】

〇 ココアあげパン 〇 白菜とにくだんごのスープ煮

〇 りんごのフルーツポンチ

今日は、みなさんの大すきなあげパンです。きなこにココアを混ぜたココアあげパンです。朝長田パンさんから届いたコッペパンを油であげて、ココア、きなこ、さとうをひとつひとつパンにまぶして作りました。給食のこん立の中で作るのがたいへんな料理のひとつですが、みなさんにおいしく食べてもらおうと、調理の方がいっしょうけんめい作っています。きなこあげパンとどちらが好きですか?

「おいしい」の声がたくさん聞こえる給食はうれしいですね。

11月12日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 のっぺい汁 〇 さんまの甘露煮

〇 きゅうりとわかめの酢の物

秋はさんまがおいしい季節です。体の長さが30センチ以上で、尾ひれの付け根と口の先が黄色くなったものが脂がのっておいしいさんまです。新鮮なさんまは、尾を持ち、さんまの頭を上に向けたときに、体が曲がらずにまっすぐたちます。また、目がにごっていないものを選ぶとよいでしょう。さんまは刀のようなスマートな形をしていますね。だから、漢字で「秋の刀の魚」と書きます。

11月11日の給食

【献立】

〇 ひじきごはん 〇 さつま汁 〇 れんこんサラダ

れんこんは、ハスの茎のうち、土の中の大きくなった部分で穴があいています。なぜ、この穴があるのか知っていますか?れんこんは、ドロドロとした土の中で育ちます。このドロドロとした土の中では、空気を取り入れることができません。れんこんの穴が、地上に出ている花や葉、茎につながっていて、この穴を通して呼吸しているのです。

11月10日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 カレーぶたじゃが 〇 ほうれん草のナムル

ナムルは韓国の家庭料理で、もやしなどの野菜やわらびなどの山菜、野草を塩ゆでして、しょうゆ、ごま、にんにく、とうがらし、ごま油などで和えたものをいい、ビビンバの具にも使われます。韓国の家庭では、いろいろな野菜で作られたナムルが冷蔵庫に保管され、食事に出されます。「ムチム」ともよばれ、これはあえものという意味の言葉だそうです。

11月7日の給食

【献立】

〇 中華丼(麦ごはん) 〇 大学芋

さつまいもに甘いみつをからめた「大学芋」は、簡単に作ることができて、栄養たっぷり。おやつとしてもいいですね。「大学芋」という名前がどのようについたかというのには、いくつか説があります。どれも「大学や大学生」にちなんだものです。ひとつめの説は、昭和のはじめ、大学生が学費を稼ぐために中国から伝わったものをまねて作って売ったという説。ふたつめの説は、大正から昭和ごろ東京の学生街で売り出し、大学生がよく食べたからという説です。

11月6日の給食

【献立】

〇 チーズパン 〇 ミルクたっぷりクリームスパゲティ

〇 ブロッコリーサラダ

ブロッコリーは、明治時代の初めごろにヨーロッパから伝わりました。黄色の花が咲く前のきれいな緑色の固いつぼみと茎を食べる花野菜のなかまです。冷凍品もあり、一年中売られていますが、秋から冬が旬の野菜です。はだやのどをじょうぶにしてくれるカロテンや、血液のもとになる鉄、おなかの調子をととのえる食物せんいが含まれています。

11月5日の給食

【献立】

〇 むぎごはん 〇 ごま味噌煮 〇 茎わかめのうめ和え

わかめの歴史は古く、むかしから日本で広く食べられてきたそうです。縄文時代の遺跡からは、わかめなどの海そうを食べていたあとが発見されています。また、日本に残るいちばん古い和歌集「万葉集」にも出ています。みなさんがよく見るわかめは緑色ですが、海の中では茶色っぽい色をゆでたりして火をとおすと、わかめがきれいな緑色になります。今日の和え物は、わかめの茎の部分を使いました。

11月4日の給食

【献立】

〇 いりこなめし 〇 ニラ玉汁

〇 ポテトカップグラタン 青豆サラダ

ニラは、中国や東南アジアでは3000年以上も前から作られ、日本でも1000年くらい前から作られている長い歴史をもつ野菜です。じょうぶで栽培しやすく、刈り取った後、また新しい葉がのびて、1年に何度か収穫することができます。1年中お店で売られているのは「青ニラ」です。花をつける茎やつぼみを食べる「花ニラ」や黄色い「黄ニラ」は、中華料理に使われます。黄ニラは、芽が出る前に黒いビニールをかけて、光を当てずに育てます。

10月31日の給食

【献立】

〇 うめなめし 〇 ごもくうどん 〇 大豆と小魚のあげに

さつまいもは、今から400年くらい前に中国から今の沖縄県宮古島に伝わりました。その後、鹿児島県や長崎県で作られるようになりました。「さつまいも」という名前は、さつま(今の鹿児島県)でたくさん作られていたからついた名前だといわれています。天気や土などの環境に左右されずに育つので、食糧不足の時にたくさんの人を救ったそうです。おいしいさつまいもがとれる季節になりました。今日は、宮崎県でとれたさつまいもを、大豆や煮干しと一緒にあげ煮にしました。

10月29日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 コーンスープ 〇 とんとん焼肉

にんじんを大きく分けると、みなさんがよく見る、給食にも使っている「西洋系」のにんじんと、京都の「金時」や沖縄の「島にんじん」などの「東洋系」の2種類に分けられます。東洋系のにんじんは、ふだんあまり見ることはありませんが、「金時」は「京にんじん」とも呼ばれ、濃い赤い色がおめでたいのでお正月の料理に使われるので、12月末のお店にならんでいます。にんじんは「カロテン」が多く、病気を予防したり、目や肌の健康によいとされています。カロテンは皮の近くに多く含まれるので、皮をできるだけ薄くむくか、よく洗って皮ごと食べるのがおすすめです。

9月30日の給食

【献立】

〇 ゆかりごはん 〇 焼き豚ラーメン

〇 小松のサラダ

小松菜は、野沢菜やチンゲンサイの仲間です。江戸時代の初めに、今の江戸川区小松川の近くで作られるようになったそうです。もともとは違う名前でしたが、将軍徳川吉宗がタカ狩りに来たときに献上したところ、そこの地名から「小松菜」という名前がついたといわれています。1年中栽培することができる野菜で、夏に種をまくと1か月くらいで収穫できます。冬になると葉が厚くなり、やわらかくて甘味が強くなり、おいしくなります。

9月29日の給食

【献立】

〇 ドライカレー ごはん

〇 キャベツのレモン和え

今日は「ドライカレー」です。大きいおかずをごはんにかけて食べましょう。夏の野菜のピーマンやトマトを入れて作りました。トマトは、南米ペルーで生まれた野菜です。インディアンの移動によってメキシコで作られるようになり、16世紀にスペイン人が種をヨーロッパに持ち帰り、広まりました。日本には江戸時代に観賞用として伝わり、その後明治時代になって食べられるようになったそうです。

9月26日給食

【献立】

〇 とりごぼうごはん 〇 さけのつみれじる

〇 マカロニサラダ

鮭は川で生まれ、海に下って2年から8年ほどかけて大きくなり、また生まれた川に戻って卵を産みます。どうして生まれた川が分かるのでしょう。まずは、太陽の光の向きで日本の方向を探して、日本の近くまでやってくると考えられています。そして、川のにおいを手がかりにして生まれた川を見つけるそうです。生まれてしばらく過ごして川の水草などのにおいを覚えているのだそうです。

9月25日の給食

【献立】

〇 ウィンナードッグパン 〇 豆乳パンプキンポタージュ

今日はウィンナードッグです。ドッグパンにキャベツとウィンナーをはさんで、トマトケチャップを上からかけて食べましょう。ウィンナーは、「ウィンナーソーセージ」といい、ソーセージの種類のひとつです。ソーセージの歴史はとても古く、今から2100年くらい前の本に、兵士たちが食べたということが書かれています。太さが2センチより小さなものをウィンナー、2センチより大きく、3.6センチよりちいさなものをフランクフルト、それより大きなものをボロニアというそうです。ソーセージはドイツでたくさん作られていて、その種類は1500種類ともいわれています。ドイツの冬はとても長く厳しいので、冬が来る前に豚肉でソーセージを作り、長く保存できるようにしたので、このようにたくさんの種類のソーセージがあるそうです。

9月24日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 春雨スープ

〇 鶏肉と厚揚げのチリソース炒め

ごはんについてのクイズです。お茶碗1杯のごはん(だいたい150g)には、何粒のお米が入っているでしょう。①800粒 ②1500粒 ③3200粒………………………こたえは③3200粒です。そして、お米の稲1本には約70粒のお米がついているので、40から50本の稲を刈り取って、やっとお茶碗1杯のごはんになります。新米のおいしい季節です。農家の方や自然の恵みに感謝していただきましょう。

9月22日の給食

【献立】

〇 なめし 〇 ジャージャーめん

〇 青豆サラダ

ジャージャーめんは、中国の北の方、北京市辺りの家庭料理です。ぶたのひき肉とたけのこなどをいためた肉みそを使います。細く切ったきゅうりやねぎをのせたり、北京では大豆ものせるそうです。日本でよく見るジャージャーめんは、日本向けにアレンジされたものです。韓国や台湾にも、中国のジャージャーめんから生まれためん料理があります。韓国では、チュンジャンという黒いみそを使い、台湾では牛肉のそぼろを使うそうです。

9月19日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 いものこじる 〇 ごもくまめ

〇 さけぱっぱふりかけ

今日のふりかけは、鮭の身を使った「さけぱっぱ」です。日本で一般的に「サケ」といわれているのは、「シロサケ」です。他に、ギンザケ、ベニザケ、マスノスケ、サクラマス、ニジマス、樺太ますなどが代表的な種類で、渓流釣りで人気のイワナもサケの仲間です。サケは、川で生まれて海で育ち、たまごを産むためにふるさとの川へ帰ってくるといいますが、川で1年や2年過ごしてから海へ移動するサケ、一生を川で過ごすサケ、とさまざまです。また、シロサケは、成長の度合いやとれる時期によって「トキシラズ」「アキアジ」などと呼び方が変わります。サケの身のピンク色は、えさのエビやカニに含まれる「アスタキサンチン」という色素成分によるもので、抗酸化作用や動脈硬化の予防に効果があるといわれています。ただし、塩ザケには塩分が多く含まれるので、食べ過ぎないようにしましょう。

9月18日の給食

【献立】

〇 チーズパン 〇 なすのミートスパゲティ

〇 海藻サラダ

今日は、トマトケチャップやトマトピューレを使った、トマトのうま味たっぷりのスパゲティです。宮崎でとれたナスも少し入れました。トマトは、ナスの仲間です。一年中売られてますが、もともとは春から夏の初めにおいしくなる野菜です。トマトにはうま味成分がたくさん含まれていて、意外にみそ汁に入れてもおいしいそうですよ。さて、トマトのうま味と同じ成分が入っている食べ物は、次のどれでしょう。①カツオ節、②ほししいたけ、③昆布・・・・・・・・・・・・・・・・・・答えは、③昆布です。トマトと昆布に含まれるうま味成分は、グルタミン酸といいます。日本の和食では、昆布やかつお節、ほししいたけなどでだしをとりますが、イタリアやギリシャなどの南ヨーロッパでは、トマトと肉、魚などを合わせて使い、だしをとります。特にイタリア料理には、トマトはかかせません。ピザ、スープ、パスタ…いろいろなトマトを使った料理がありますね。

9月17日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 キムチ汁 〇 牛肉のチャプチェ

「チャプチェ」は伝統的な韓国料理のひとつです。むかしから家でよく作られてきた料理で、お祝いのおめでたい席や家族が集まるときにも食べられています。春雨やピーマン、にんじん、パプリカなどの野菜やきのこ、牛肉の細切りなどを使った甘辛い味付けの炒め物です。韓国の春雨は、さつまいものでんぷんから作られていて、日本の春雨よりかなり太いそうです。

9月16日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 かきたま汁

〇 魚のサクサクフライ風

〇 コールスローサラダ

今日は16日「ひむかの日」献立です。宮崎県の海でとれた魚、「フカ」を紹介します。フカはサメの中でも大きなサメのことをいいます。サメは、昔、関東より北ではサメ、関西ではフカ、日本海側の山陰地方ではワニと呼ばれていました。宮崎県では、ドチザメやツマリザメなどが底引き網でとられて食べられています。

9月12日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 中華うま煮

〇 納豆サラダ

私たちの主食はごはん、お米です。主食とは、食事の中で主にエネルギー源、みなさんが体を動かしたり、勉強したりする力のもとになります。世界には、麦や芋、とうもろこしなどを主食にしている国もあります。それぞれの国の主食は、その土地で栽培するのに適した作物が長い間に定着したものです。お米は、弥生時代に伝わってきたといわれ、それから2000年以上にわたって作り続けられています。主食のごはんをしっかり食べて、魚、肉、野菜のおかずを組み合わせて食べると、栄養のバランスがよくなります。給食の献立も、そのように考えて作っています。

9月11日の給食

【献立】

〇 チーズパン 〇 炒めビーフン

〇 もやしのナムル

ニラは、中国や東南アジアでは3000年以上も前から作られ、日本でも1000年くらい前から作られている長い歴史をもつ野菜です。じょうぶで栽培しやすく、刈り取った後、また新しい葉がのびて、1年に何度か収穫することができます。1年中お店で売られているのは「青ニラ」です。花をつける茎やつぼみを食べる「花ニラ」や黄色い「黄ニラ」は、中華料理に使われます。黄ニラは、芽が出る前に黒いビニールをかけて、光を当てずに育てます。

9月1日の給食

【献立】

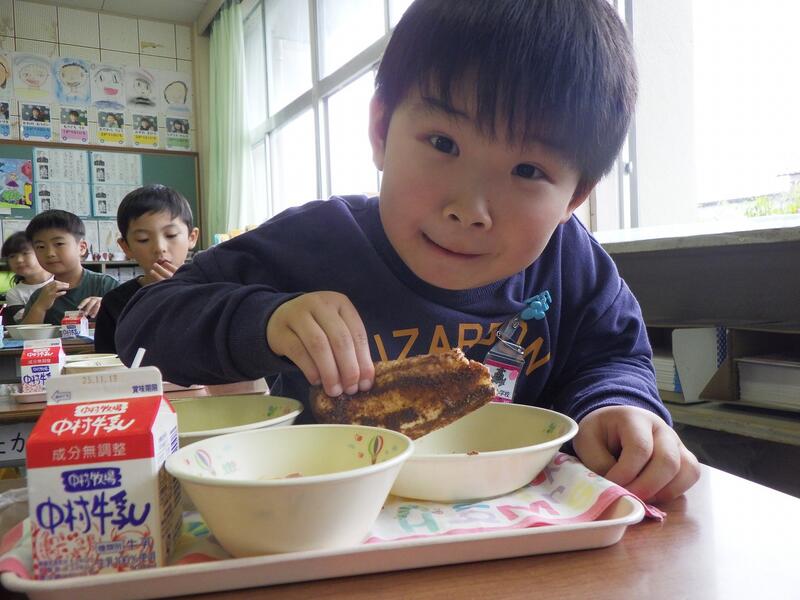

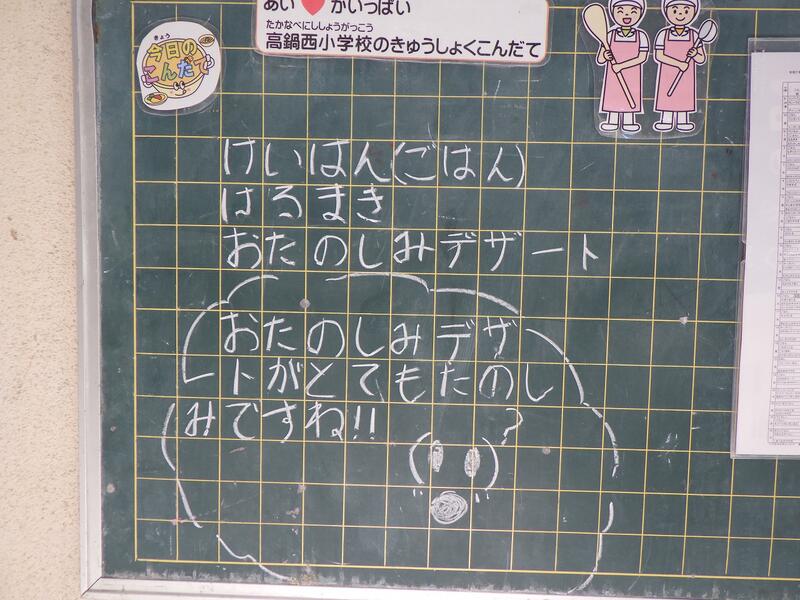

〇 鶏飯(ご飯) 〇 春巻き 〇 お楽しみデザート

けいはんは、鹿児島県の奄美大島の郷土料理です。お茶わんによそったごはんに、ゆでてほぐしたとり肉、きんしたまご、しいたけ、パパイヤのつけものやたくわん、ねぎ、きざみのり、ごまなどをのせて、とりを煮てとったスープをかけて食べます。むかし、奄美の人たちは、さとうきびを育てて黒砂糖を作り、薩摩藩におさめていました。けいはんは、薩摩藩本土からくるお役人さんをもてなすために作られたといわれています。そのときは、とり肉の炊き込みごはんのようなものでしたが、戦後、今のような形になりました。

今日はお楽しみデザート♡

なんと給食に「ガリガリ君」が登場しました!!

やったー!の声と、おいしい♡の声。給食でガリガリ君が食べれる幸せです。

8月29日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 ワンタンスープ 〇 麻婆なす

なすはインド生まれで、日本には奈良時代に中国から伝わりました。夏が旬の野菜ですが、ハウス栽培がさかんになり一年中お店で売られています。いろいろな色や形のものがあり、むらさき、緑、白、黄色のものや、いちばん多いたまご型の千成、京都府の賀茂なすや新潟県のきんちゃくなすのような丸なす、東北地方などのひとつが10グラムくらいの小さな小丸なす、へたが緑色でおおきな丸形の米なすなどがあります。

今日から9月まで、新米の白米です。真っ白ピカピカ!

まずは一口。甘くてもちもちしていて美味しい♡の声が聞こえてきました。

8月28日の給食

2学期最初の給食

〇 コッペパン 〇 カレーうどん

〇 グリーンサラダ

カレーうどんは明治時代に日本で生まれた料理です。しょうゆとかつお節からとっただし汁のめんつゆとカレー粉を組み合わせた和洋折衷の料理です。カレー粉は、いろいろな香辛料を組み合わせて作られています。ピリッと辛い香辛料は食欲がでる効果があり、暑い夏にぴったりです。長い夏休みの中で、生活のリズムがくずれて食事が不規則になったり、暑さから冷たいものばかり食べておなかが弱ったりしている人はいませんか。2学期も始まりました。朝、昼、夕3食をしっかり食べて、生活のリズムを整えましょう。

久しぶりの給食、お腹いっぱい食べました。と嬉しい声がきけました。

7月17日の給食

【献立】

〇 コッペパン 〇 カラフルナポリタン

〇 アメリカンサラダ 〇 メープルジャム

今日で1学期もおわりです。明日から楽しい夏休みですね。長い休みには、おそくまで夜ふかししたり、朝おそくまで寝ていたりと、つい生活のリズムがみだれてしまいがちです。早寝早起きを心がけ、朝、昼、夕、三食きちんと食べましょう。暑いからとアイスクリームやジュースなど冷たいものをとりすぎないよう気をつけてくださいね。買い物やだいふき、食器の準備、後かたづけを手伝ったり、おうちの人といっしょに料理にちょうせんするのもいいですね。

7月16日の給食

〇 夏野菜カレー(麦ごはん)

〇 スイカポンチ

今日は「ひむかの日」献立です。宮崎県産の鶏肉と野菜で夏野菜カレーを作りました。フルーツポンチには、すいかを使いました。すいかは、ウリ科の植物で、漢字で西の瓜と書きます。もともとはアフリカの植物ですが、中国では「西から伝えられた瓜」ということでこの漢字が使われました。英語で「ウォーターメロン」というように、だいたい90%が水分です。真っ赤な果肉には、カロテンやリコピンという栄養素がたっぷりで、水分補給や生活習慣病予防に効果が期待されています。

7月15日の給食

〇 麦ごはん 〇 ベーコンととうがんのスープ

〇 ひゅうがどりコロッケ

〇 きゅうりのコロコロづけ

コロッケという名前は、フランス語の「クロケット」という言葉がなまってコロッケとよばれるようになりました。もともとは、形がコルク栓に似ているのでこの名前がついたそうです。今日のようにじゃがいもを使ったポテトコロッケ、ホワイトルウで作るクリームコロッケなどがあります。

〒884-0006

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江1951番地

電話番号:0983-23-0047

FAX:0983-23-5815

メールアドレス

1528ea@miyazaki-c.ed.jp

本Webページの著作権は、高鍋西小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |