給食、おいしい

9月12日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 中華うま煮

〇 納豆サラダ

私たちの主食はごはん、お米です。主食とは、食事の中で主にエネルギー源、みなさんが体を動かしたり、勉強したりする力のもとになります。世界には、麦や芋、とうもろこしなどを主食にしている国もあります。それぞれの国の主食は、その土地で栽培するのに適した作物が長い間に定着したものです。お米は、弥生時代に伝わってきたといわれ、それから2000年以上にわたって作り続けられています。主食のごはんをしっかり食べて、魚、肉、野菜のおかずを組み合わせて食べると、栄養のバランスがよくなります。給食の献立も、そのように考えて作っています。

9月11日の給食

【献立】

〇 チーズパン 〇 炒めビーフン

〇 もやしのナムル

ニラは、中国や東南アジアでは3000年以上も前から作られ、日本でも1000年くらい前から作られている長い歴史をもつ野菜です。じょうぶで栽培しやすく、刈り取った後、また新しい葉がのびて、1年に何度か収穫することができます。1年中お店で売られているのは「青ニラ」です。花をつける茎やつぼみを食べる「花ニラ」や黄色い「黄ニラ」は、中華料理に使われます。黄ニラは、芽が出る前に黒いビニールをかけて、光を当てずに育てます。

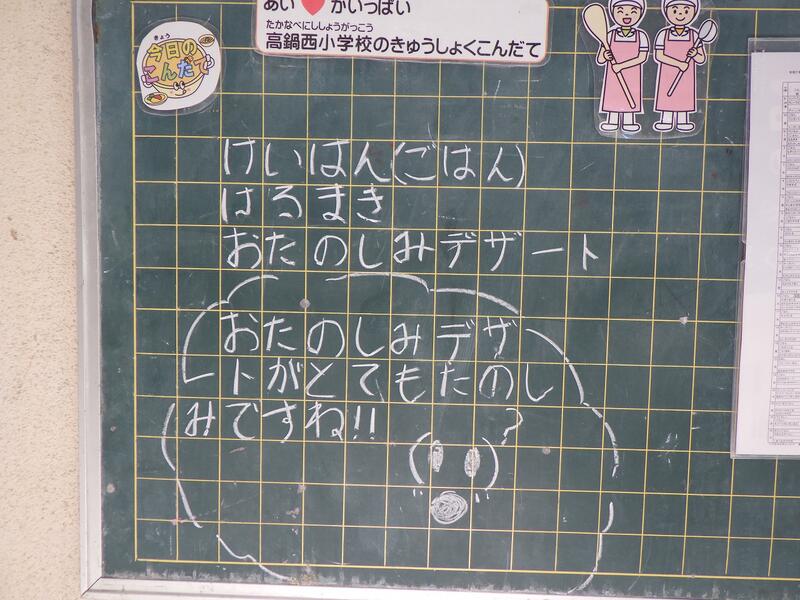

9月1日の給食

【献立】

〇 鶏飯(ご飯) 〇 春巻き 〇 お楽しみデザート

けいはんは、鹿児島県の奄美大島の郷土料理です。お茶わんによそったごはんに、ゆでてほぐしたとり肉、きんしたまご、しいたけ、パパイヤのつけものやたくわん、ねぎ、きざみのり、ごまなどをのせて、とりを煮てとったスープをかけて食べます。むかし、奄美の人たちは、さとうきびを育てて黒砂糖を作り、薩摩藩におさめていました。けいはんは、薩摩藩本土からくるお役人さんをもてなすために作られたといわれています。そのときは、とり肉の炊き込みごはんのようなものでしたが、戦後、今のような形になりました。

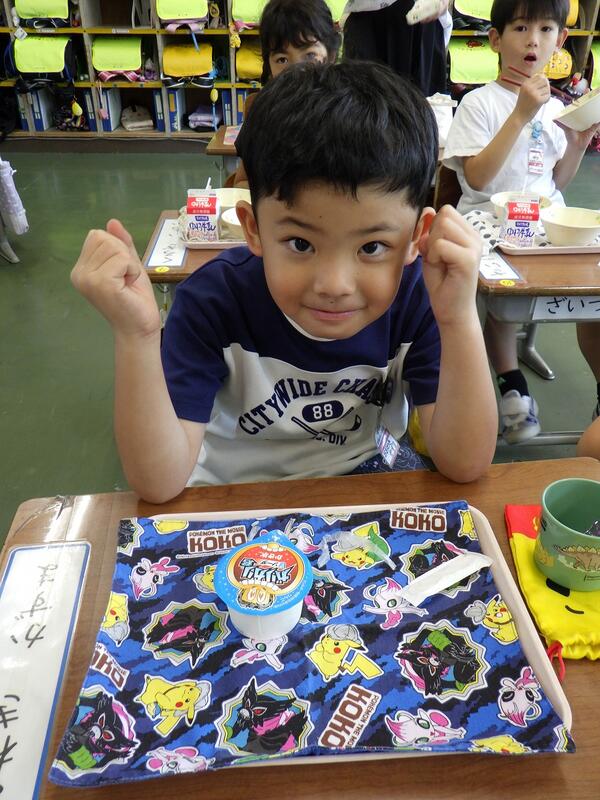

今日はお楽しみデザート♡

なんと給食に「ガリガリ君」が登場しました!!

やったー!の声と、おいしい♡の声。給食でガリガリ君が食べれる幸せです。

8月29日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 ワンタンスープ 〇 麻婆なす

なすはインド生まれで、日本には奈良時代に中国から伝わりました。夏が旬の野菜ですが、ハウス栽培がさかんになり一年中お店で売られています。いろいろな色や形のものがあり、むらさき、緑、白、黄色のものや、いちばん多いたまご型の千成、京都府の賀茂なすや新潟県のきんちゃくなすのような丸なす、東北地方などのひとつが10グラムくらいの小さな小丸なす、へたが緑色でおおきな丸形の米なすなどがあります。

今日から9月まで、新米の白米です。真っ白ピカピカ!

まずは一口。甘くてもちもちしていて美味しい♡の声が聞こえてきました。

8月28日の給食

2学期最初の給食

〇 コッペパン 〇 カレーうどん

〇 グリーンサラダ

カレーうどんは明治時代に日本で生まれた料理です。しょうゆとかつお節からとっただし汁のめんつゆとカレー粉を組み合わせた和洋折衷の料理です。カレー粉は、いろいろな香辛料を組み合わせて作られています。ピリッと辛い香辛料は食欲がでる効果があり、暑い夏にぴったりです。長い夏休みの中で、生活のリズムがくずれて食事が不規則になったり、暑さから冷たいものばかり食べておなかが弱ったりしている人はいませんか。2学期も始まりました。朝、昼、夕3食をしっかり食べて、生活のリズムを整えましょう。

久しぶりの給食、お腹いっぱい食べました。と嬉しい声がきけました。

〒884-0006

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江1951番地

電話番号:0983-23-0047

FAX:0983-23-5815

メールアドレス

1528ea@miyazaki-c.ed.jp

本Webページの著作権は、高鍋西小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |