南方小エブリデイ

なわとび月間

なわとび月間

1月21日(月)から2月22日(金)は、なわとび月間です。

なわとびを通して、心身を鍛えます。

期間中に、長なわチャレンジ大会も各学年で行われ、

8の字跳びの回数を競います。

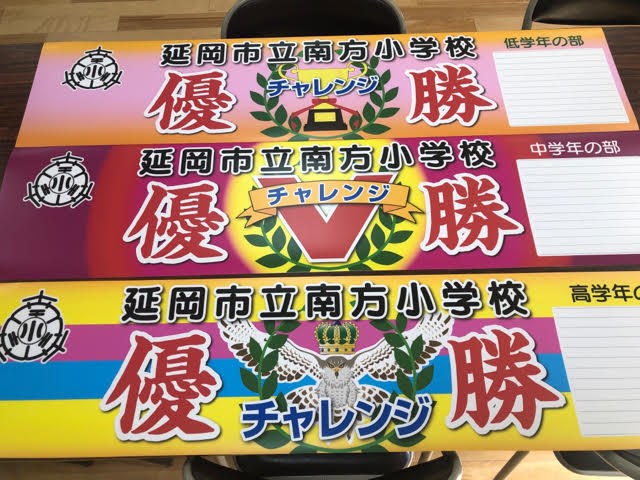

今年度は、PTAの予算より

「優勝ペナント」を買っていただきました。【写真1】

低学年の部、中学年の部、高学年の部の3枚です。

おかげさまで、

「優勝ペナントを獲りたい」と子ども達の意欲が高まっているようです。

朝のプレイタイムはもちろん、昼休みも自主的に練習する学級が増えてきました。【写真2】

各学級とも、お互い励まし合いながら、優勝目指して頑張ってほしいものです。

【写真1】

【写真2】

なわとびを通して、心身を鍛えます。

期間中に、長なわチャレンジ大会も各学年で行われ、

8の字跳びの回数を競います。

今年度は、PTAの予算より

「優勝ペナント」を買っていただきました。【写真1】

低学年の部、中学年の部、高学年の部の3枚です。

おかげさまで、

「優勝ペナントを獲りたい」と子ども達の意欲が高まっているようです。

朝のプレイタイムはもちろん、昼休みも自主的に練習する学級が増えてきました。【写真2】

各学級とも、お互い励まし合いながら、優勝目指して頑張ってほしいものです。

【写真1】

【写真2】

3学期の登校班長会

3学期の登校班長会

登校班長・副班長を集めて、登校班長会を行いました。

現在登校班がうまくいっているか?

・登校班で来ているか。

・あいさつはできているか。

・横断歩道で止まる・見る・確かめるはできているか。

などについて確認するとともに、今後の登校について話がありました。

登校班の翌日、きちんと班で登校し、一人で登校したりする児童は

少なくなりました。

登校班長会での話をきちんと受け止めた子が多くいたことに感心しました。

何と言っても、小学生のよさはこの「素直さ」です。

よい意味での素直さを持ち続けてほしいものです。

また、今後も安全のためきちんと集団登校をしてほしいです。

現在登校班がうまくいっているか?

・登校班で来ているか。

・あいさつはできているか。

・横断歩道で止まる・見る・確かめるはできているか。

などについて確認するとともに、今後の登校について話がありました。

登校班の翌日、きちんと班で登校し、一人で登校したりする児童は

少なくなりました。

登校班長会での話をきちんと受け止めた子が多くいたことに感心しました。

何と言っても、小学生のよさはこの「素直さ」です。

よい意味での素直さを持ち続けてほしいものです。

また、今後も安全のためきちんと集団登校をしてほしいです。

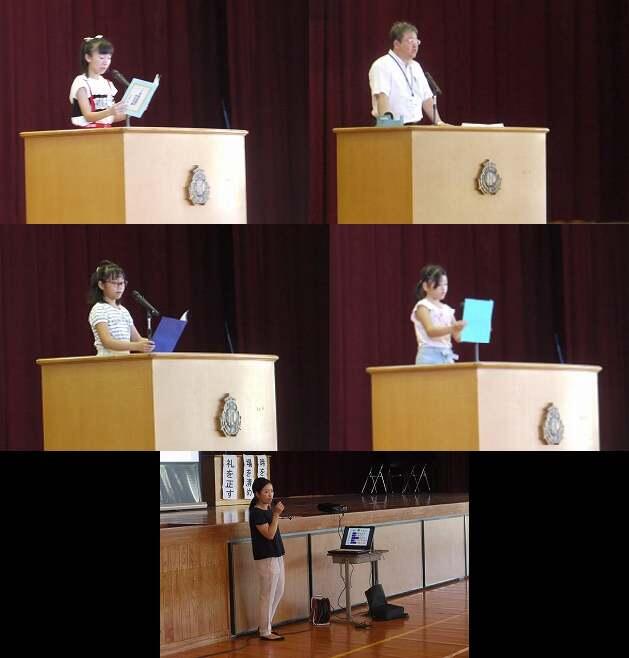

ふるさと教育推進事業「子ども達に伝えたいこと」

ふるさと教育推進事業「子ども達に伝えたいこと」

ふるさと教育推進事業「子ども達に伝えたいこと」では、

延岡市内の小学校5・6年生、中学校1・2年生を対象に、

様々な分野において、市内で活躍されている方を講師に招き、

豊富な経験や貴重な体験、専門分野の話やふるさと延岡への想いなどを織り交ぜて、

「子ども達に伝えたい想い」を話していただきます。

本年度南方小学校の6年生に対して、

「人生は夢をもつことが必要」

「自分で自分のことをよく知る」と語っていただいたのは、

北ひむかおかみさん会の長友俊子様です。

延岡で祭を立ち上げる、作詞家になる等の

夢を実現してこられた経験から、

夢をもち、あきらめずにチャレンジしていくことの大切さを

熱く語っていただきました。

真剣な表情で聞き入る子ども達。

彼らの胸に、その想いがきっと伝わったことと思います。

延岡市内の小学校5・6年生、中学校1・2年生を対象に、

様々な分野において、市内で活躍されている方を講師に招き、

豊富な経験や貴重な体験、専門分野の話やふるさと延岡への想いなどを織り交ぜて、

「子ども達に伝えたい想い」を話していただきます。

本年度南方小学校の6年生に対して、

「人生は夢をもつことが必要」

「自分で自分のことをよく知る」と語っていただいたのは、

北ひむかおかみさん会の長友俊子様です。

延岡で祭を立ち上げる、作詞家になる等の

夢を実現してこられた経験から、

夢をもち、あきらめずにチャレンジしていくことの大切さを

熱く語っていただきました。

真剣な表情で聞き入る子ども達。

彼らの胸に、その想いがきっと伝わったことと思います。

給食感謝集会

給食感謝集会

給食感謝集会が、給食委員会の進行で行われました。

代表児童による感謝のことば、

給食に関するクイズ、

感謝の作文贈呈のあと、

調理員の皆さんを代表して堀野さんからと

栄養教諭の樋口先生から、お話をしていただきました。

お話によると、南方小学校の残菜は少なく、

残さず食べる子どもが多いそうです。

うれしいことです。

また、給食が口に入るまでには、たくさんの人の

お世話になっていることに感謝しながら、

給食を食べてほしいということや、

給食費をおうちの人が出してくれていることなどの

お話がありました。

おいしく栄養の整った給食がいただけることに

感謝しながら食べることも、食育の大切な一面です。

今回の集会はその一環で行っています。

代表児童による感謝のことば、

給食に関するクイズ、

感謝の作文贈呈のあと、

調理員の皆さんを代表して堀野さんからと

栄養教諭の樋口先生から、お話をしていただきました。

お話によると、南方小学校の残菜は少なく、

残さず食べる子どもが多いそうです。

うれしいことです。

また、給食が口に入るまでには、たくさんの人の

お世話になっていることに感謝しながら、

給食を食べてほしいということや、

給食費をおうちの人が出してくれていることなどの

お話がありました。

おいしく栄養の整った給食がいただけることに

感謝しながら食べることも、食育の大切な一面です。

今回の集会はその一環で行っています。

会釈

会釈

南方小学校では、

「会釈」の指導をしています。

給食の時間は、毎日

通り過ぎる給食当番の子ども達に声をかけて

会釈ができた子どもをほめています。

世の中に出て、礼を正せる人はきっとうまく人間関係が築けると信じます。

会釈は礼節の中でも基本中の基本です。

先生やお客様に、自然に軽く礼をする「会釈」。

会釈が無理なく、自然にできる人は何と感じがよいことでしょう。

会釈を受けると、

「ああ、この人は私を受け入れてくれているな。」「私を敵とは思っていないな。」

と安心できますし、全く会釈ができない人よりは、確実に敵は少なくなるでしょう。

そういう意味では、「会釈」はれっきとした「生きる力」だと思います。

「お、会釈がいいね!」

「礼儀正しい!」

「会釈ができる人は将来有望だ!」などとほめながら、

まずは、形はどうあれ会釈が実際にできる子どもを育てています。

まだまだ、十分ではありませんが、

今度参観日でおいでになった時は、そういう目で見ていただくと

よいと思います。

きっときちんとできている子と、まだまだ無頓着の子といると思います。

各家庭でも、あいさつの指導などをしていただき、

「礼を正せる人」に育てること。

これは、これからの時代を生きる我が子への、

大きなプレゼントになると確信します。

「会釈」の指導をしています。

給食の時間は、毎日

通り過ぎる給食当番の子ども達に声をかけて

会釈ができた子どもをほめています。

世の中に出て、礼を正せる人はきっとうまく人間関係が築けると信じます。

会釈は礼節の中でも基本中の基本です。

先生やお客様に、自然に軽く礼をする「会釈」。

会釈が無理なく、自然にできる人は何と感じがよいことでしょう。

会釈を受けると、

「ああ、この人は私を受け入れてくれているな。」「私を敵とは思っていないな。」

と安心できますし、全く会釈ができない人よりは、確実に敵は少なくなるでしょう。

そういう意味では、「会釈」はれっきとした「生きる力」だと思います。

「お、会釈がいいね!」

「礼儀正しい!」

「会釈ができる人は将来有望だ!」などとほめながら、

まずは、形はどうあれ会釈が実際にできる子どもを育てています。

まだまだ、十分ではありませんが、

今度参観日でおいでになった時は、そういう目で見ていただくと

よいと思います。

きっときちんとできている子と、まだまだ無頓着の子といると思います。

各家庭でも、あいさつの指導などをしていただき、

「礼を正せる人」に育てること。

これは、これからの時代を生きる我が子への、

大きなプレゼントになると確信します。

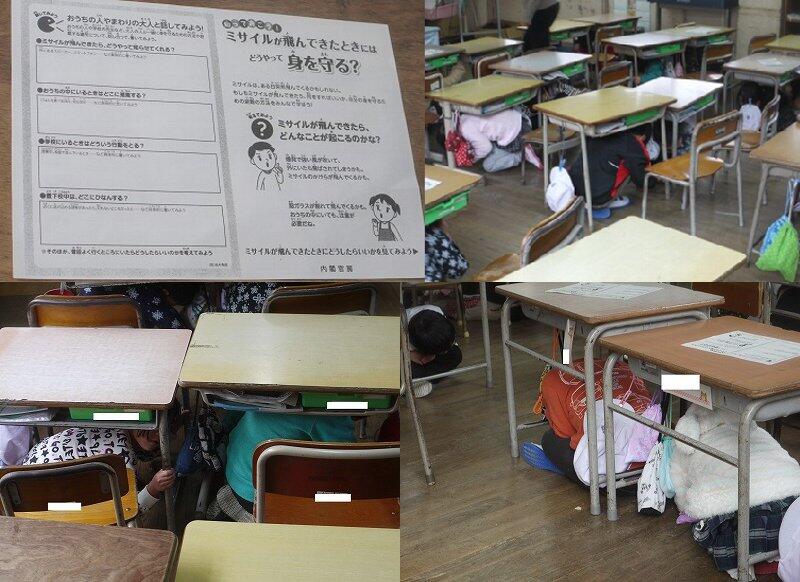

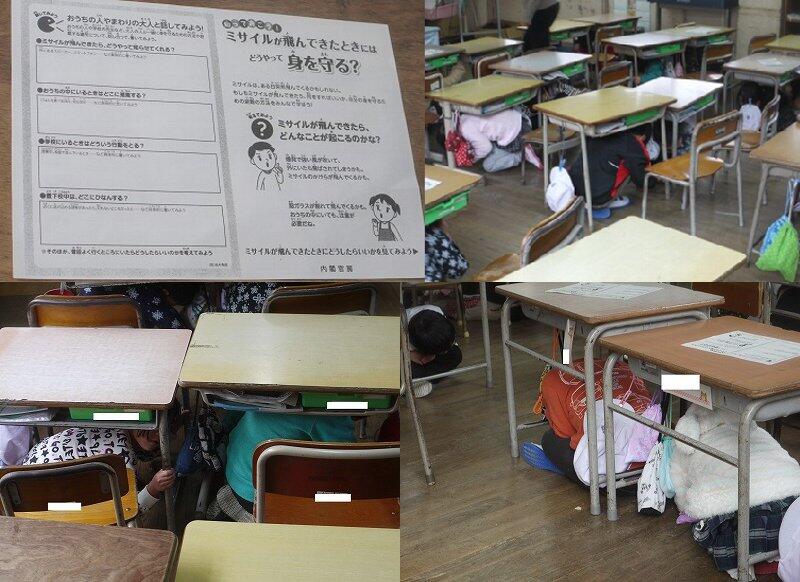

弾道ミサイル飛来に伴う避難訓練

弾道ミサイル飛来に伴う避難訓練

先日、弾道ミサイル飛来の脅威に備えた

避難訓練を行いました。

ポイントは二つです。

・屋外にいたらすぐに建物の中に入る。

・屋内にいたら窓からできるだけ離れる。

爆風そのものや、爆発で発生した破片などを避けること、

爆風で割れた窓ガラス等を避けることが重要です。

避難訓練は、長く地震・火事・風水害に対する訓練が主でしたが、

平成13年の池田小学校事件以来、不審者対応避難訓練、

最近の北朝鮮情勢から、弾道ミサイル飛来に伴う避難訓練

といった、新たな危機事象への対応が求められるようになりました。

避難訓練を行いました。

ポイントは二つです。

・屋外にいたらすぐに建物の中に入る。

・屋内にいたら窓からできるだけ離れる。

爆風そのものや、爆発で発生した破片などを避けること、

爆風で割れた窓ガラス等を避けることが重要です。

避難訓練は、長く地震・火事・風水害に対する訓練が主でしたが、

平成13年の池田小学校事件以来、不審者対応避難訓練、

最近の北朝鮮情勢から、弾道ミサイル飛来に伴う避難訓練

といった、新たな危機事象への対応が求められるようになりました。

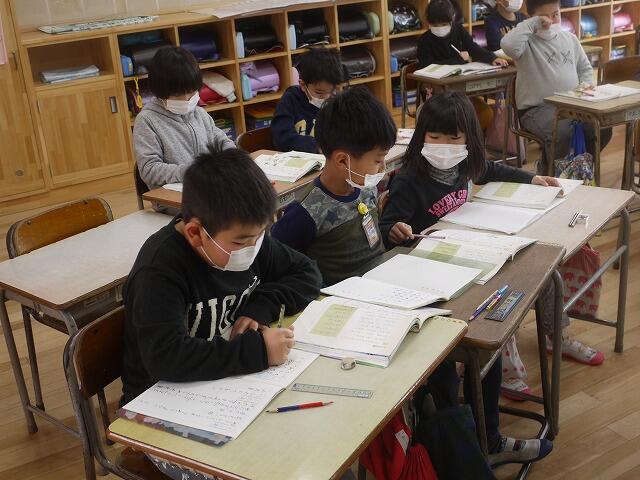

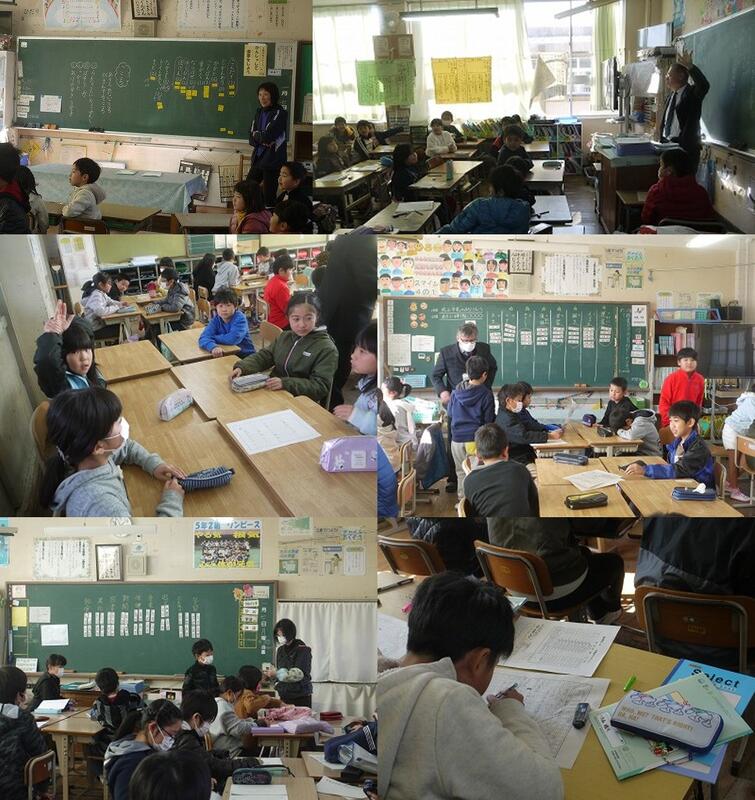

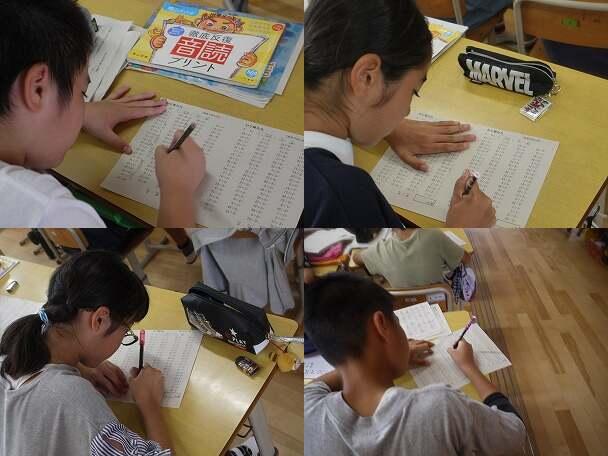

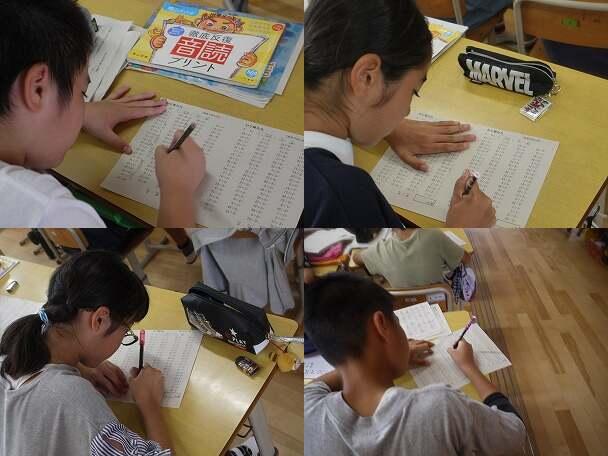

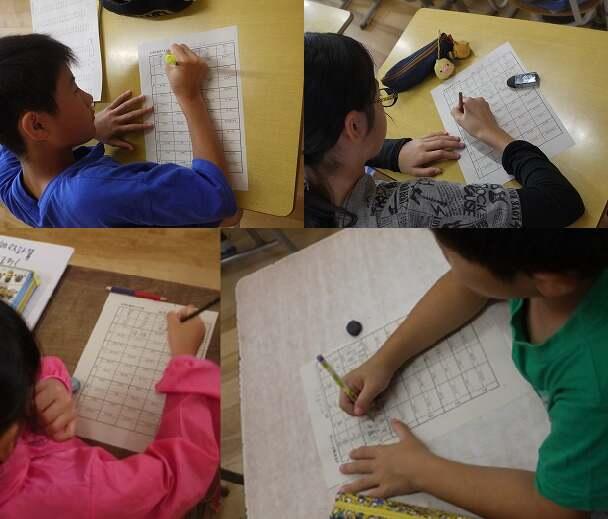

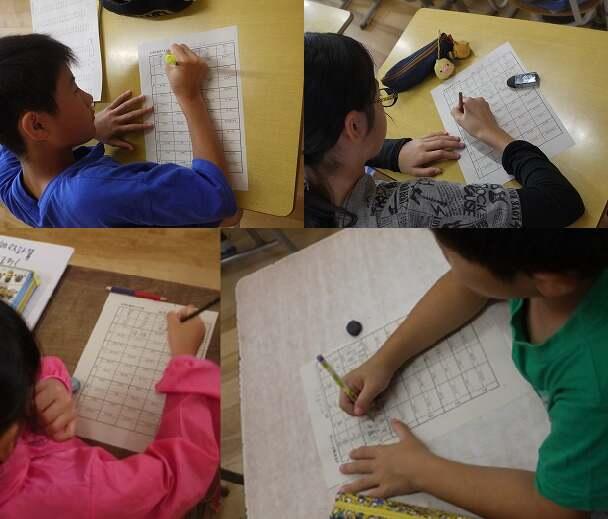

延岡市観点別到達度検査

延岡市観点別到達度検査

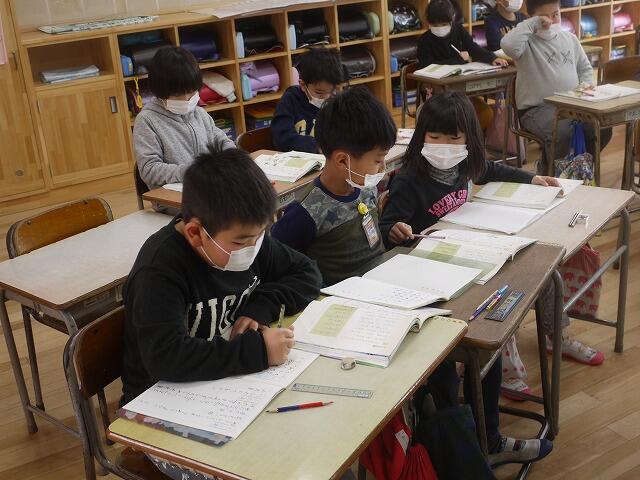

延岡市観点別到達度検査が市内の小学校で

一斉に始まりました。

教科は国語と算数で、本日国語が実施されます。

本校では今回、テストの直前にパワーアップタイムを設け、

音読や百ます計算で、脳を活性化させた後テストに臨むようにしました。【写真1】

子ども達は、真剣な表情でテストに取り組んでいます。【写真2】

今回の学力調査の結果を分析し、今後の学習指導に生かしていきます。

【写真1】

【写真2】

一斉に始まりました。

教科は国語と算数で、本日国語が実施されます。

本校では今回、テストの直前にパワーアップタイムを設け、

音読や百ます計算で、脳を活性化させた後テストに臨むようにしました。【写真1】

子ども達は、真剣な表情でテストに取り組んでいます。【写真2】

今回の学力調査の結果を分析し、今後の学習指導に生かしていきます。

【写真1】

【写真2】

目標の「見える化」

目標の「見える化」

百ます計算は、タイムを縮めようと

子ども達も集中して頑張っています。

写真の矢印箇所のように

「今日の目標」を決め、赤鉛筆で印をつけて取り組んでいる学級がありました。

目標がはっきりと目に見えているので、

子ども達の集中力も高まるようです。

タイムだけでなく、「解けた数」による目標設定です。

子どものモチベーションを維持するために、

あの手この手を工夫して、取り組んでいます。

子ども達も集中して頑張っています。

写真の矢印箇所のように

「今日の目標」を決め、赤鉛筆で印をつけて取り組んでいる学級がありました。

目標がはっきりと目に見えているので、

子ども達の集中力も高まるようです。

タイムだけでなく、「解けた数」による目標設定です。

子どものモチベーションを維持するために、

あの手この手を工夫して、取り組んでいます。

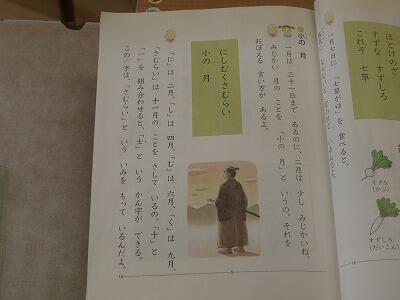

にしむくさむらい小の月

「にしむくさむらい小の月」

何のことだか分かりますか。

小の月(日数が少ない月)を覚えやすくする語呂合わせのようなことばです。

に(2月)、し(4月)、む(6月)、く(9月)、さむらい(11月)をそれぞれ表しており、これらは全て小の月になっています。

「さむらい」は、「士」と書き、分解すると十と一。

つまり11月を表しています。

いろは歌、干支、春の七草なども,同様に、

覚えやすいように作られています。

2年生は今、国語科でこのようなことばについて学習しています。

日本語の面白さに触れることができたようです。

何のことだか分かりますか。

小の月(日数が少ない月)を覚えやすくする語呂合わせのようなことばです。

に(2月)、し(4月)、む(6月)、く(9月)、さむらい(11月)をそれぞれ表しており、これらは全て小の月になっています。

「さむらい」は、「士」と書き、分解すると十と一。

つまり11月を表しています。

いろは歌、干支、春の七草なども,同様に、

覚えやすいように作られています。

2年生は今、国語科でこのようなことばについて学習しています。

日本語の面白さに触れることができたようです。

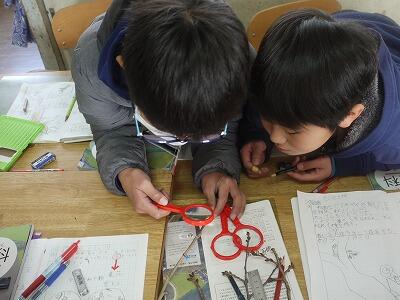

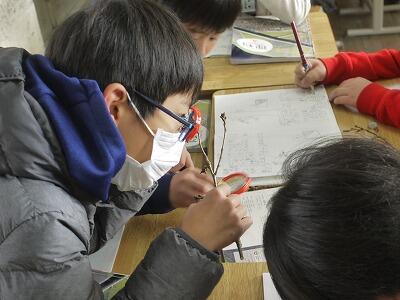

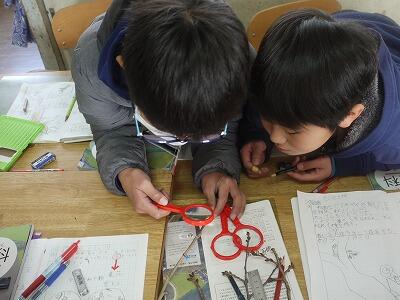

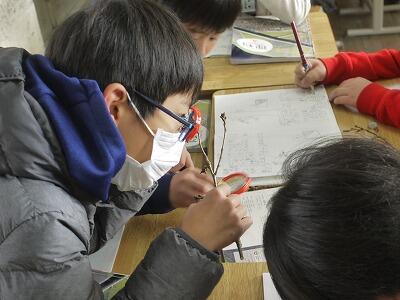

虫めがねで冬芽の観察

4年生の理科では、四季それぞれの

動植物の様子を観察します。

その中で、虫めがねを使った冬芽(サクラ・イチョウ)の観察が行われていました。

最初は、こんなふうに使っていた子ども達

「虫めがねを目の近くに持ってきて、

冬芽の方を動かしてはっきり見えるところを探します。」

と先生が教えると

こんなふうに正しい使い方ができるようになりました。

たかが虫めがねですが、みやざき学力調査では、

意外とできていないのです。

正しい使い方ができるようになり、はっきりきれいに見えたと思います。

よかったですね。

動植物の様子を観察します。

その中で、虫めがねを使った冬芽(サクラ・イチョウ)の観察が行われていました。

最初は、こんなふうに使っていた子ども達

「虫めがねを目の近くに持ってきて、

冬芽の方を動かしてはっきり見えるところを探します。」

と先生が教えると

こんなふうに正しい使い方ができるようになりました。

たかが虫めがねですが、みやざき学力調査では、

意外とできていないのです。

正しい使い方ができるようになり、はっきりきれいに見えたと思います。

よかったですね。

ヤングアシスタント

ヤングアシスタント

南方小学校には、九州保健福祉大学の学生さんが、ボランティアで

教育活動の補助に来てくださっています。

その名も「ヤングアシスタント」。

この日は、図工科で工作に時間がかかっている子の学習を補助

してくださいました。

このような学習活動の補助、

生徒指導面の補助など、さまざまな教育活動を手伝っていただいてます。

教育活動の補助に来てくださっています。

その名も「ヤングアシスタント」。

この日は、図工科で工作に時間がかかっている子の学習を補助

してくださいました。

このような学習活動の補助、

生徒指導面の補助など、さまざまな教育活動を手伝っていただいてます。

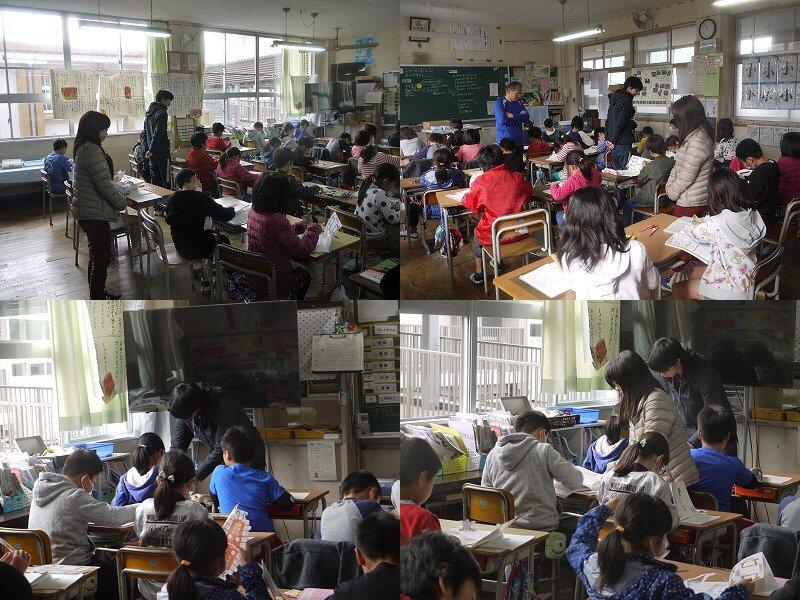

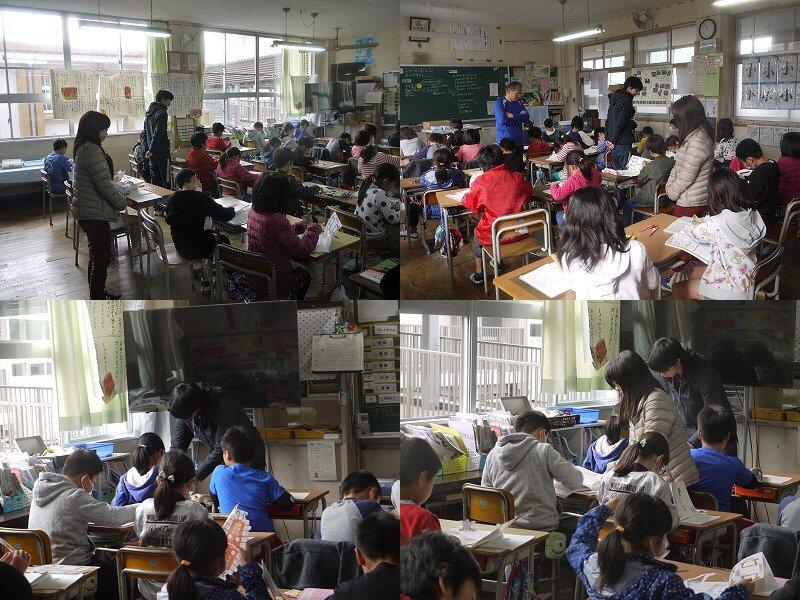

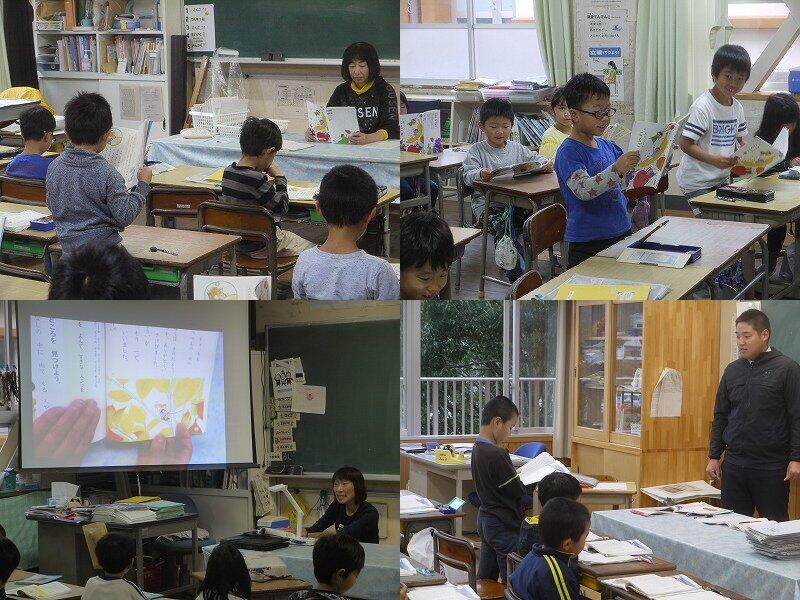

3学期始めの各教室

3学期始めの各教室

3学期の授業が始まりました。

どの学級も、係活動を決めたり、目標を作文に書いたりなどの学習活動を行っていました。

・新しい係活動の決定

・活動内容や係分担

・係活動カードの作成

・3学期の目標(作文)

3学期の学びが充実するよう職員一同指導に力を入れていきます。

どの学級も、係活動を決めたり、目標を作文に書いたりなどの学習活動を行っていました。

・新しい係活動の決定

・活動内容や係分担

・係活動カードの作成

・3学期の目標(作文)

3学期の学びが充実するよう職員一同指導に力を入れていきます。

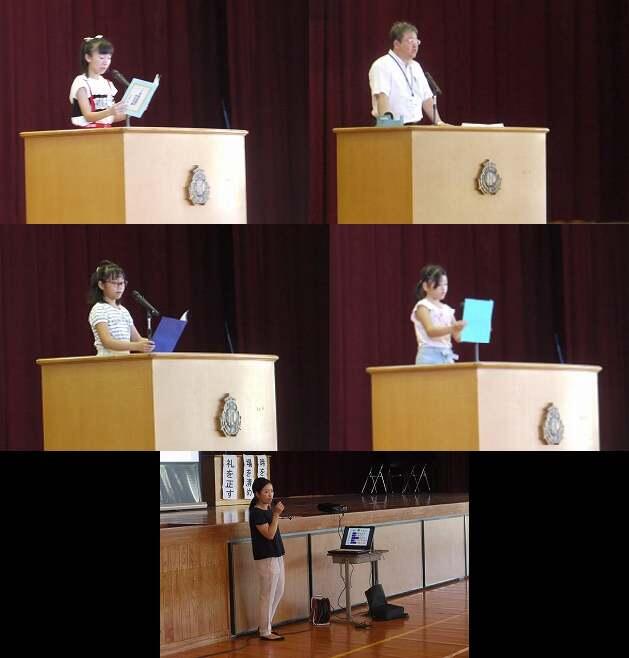

第3学期始業式

第3学期始業式

3学期の始業式では、2年、4年、5年の代表児童が、

なわとび、習字、あいさつなど、それぞれの学年にふさわしい

立派な目標を発表しました。

校長先生からは、長縄跳びチャレンジの優勝学級に贈られる

「優勝ペナント」が披露され、

チャレンジすることの大切さ、

協力し、励まし合うことの大切さについてお話がありました。

樋口先生からは、感謝して食事をしようという1月の目標について、

矢津田先生からは、インフルエンザの予防についてお話がありました。

まとめの学期。しっかりと学びの確認をして、

進級に備えましょう!

なわとび、習字、あいさつなど、それぞれの学年にふさわしい

立派な目標を発表しました。

校長先生からは、長縄跳びチャレンジの優勝学級に贈られる

「優勝ペナント」が披露され、

チャレンジすることの大切さ、

協力し、励まし合うことの大切さについてお話がありました。

樋口先生からは、感謝して食事をしようという1月の目標について、

矢津田先生からは、インフルエンザの予防についてお話がありました。

まとめの学期。しっかりと学びの確認をして、

進級に備えましょう!

ツバキが花盛り

ツバキが花盛り

南西校舎の南側、プールのすぐそばにツバキが花盛りです。

花の少ないこの時期に、校庭の一角で鮮やかに咲き誇っています。

茶色や黄土色のカラーの中に、目に眩しいピンク色。

この美しさに心動かす子どももきっといることと思います。

花の少ないこの時期に、校庭の一角で鮮やかに咲き誇っています。

茶色や黄土色のカラーの中に、目に眩しいピンク色。

この美しさに心動かす子どももきっといることと思います。

平成30年度第2学期終業式

平成30年度第2学期終業式

作文発表では、

第3学年と第6学年の代表児童が、

2学期頑張ったこととして、運動会やあいさつ、最高学年としての責任

等の触れながら発表しました。

「2学期までに子ども達は153日学校に来ました。

まずは、命を大切にして無事この日を迎えられたことに対して、

『よく頑張りました』」と校長先生からのことばがありました。

生徒指導の谷口先生からは、

冬休み守るべきことについてお話があり、

子ども達は真剣に聞いていました

冬休みは、御家庭で御指導をお願いします。

最後は、

各種表彰がありました。

16日間の冬休みが充実したものになるよう

祈っています。

また元気に3学期学校に来てください。

第3学年と第6学年の代表児童が、

2学期頑張ったこととして、運動会やあいさつ、最高学年としての責任

等の触れながら発表しました。

「2学期までに子ども達は153日学校に来ました。

まずは、命を大切にして無事この日を迎えられたことに対して、

『よく頑張りました』」と校長先生からのことばがありました。

生徒指導の谷口先生からは、

冬休み守るべきことについてお話があり、

子ども達は真剣に聞いていました

冬休みは、御家庭で御指導をお願いします。

最後は、

各種表彰がありました。

16日間の冬休みが充実したものになるよう

祈っています。

また元気に3学期学校に来てください。

なかよし集会

なかよし集会

今年もたくさんの「なかよし」の姿が見られました。

なかよし集会は、異年齢グループで様々なゲームにチャレンジする中で、

仲良く行動するためのスキルを高めると共に絆を深める行事です。

各学年の先生方が準備したゲームへの参加を通して

自然に会話が生まれたり、手をつないだり、肩に手をかけたりなどの

姿が見られました。

お互い初対面でも、子どもは遊びを通すと、すぐに打ち解けます。

大規模校で、普段は接することがほとんどない、お互い知らない者同士のグループ。

そこからいかに関係を築いて、ゲームクリアという目的を達成するか、

ちょうどよい関係性を作れるのが、本校の一つのよさかもしれません。

コミュニケーション能力が求められるこれからの時代。

こうした経験はとても大事だと考えています。

なかよし集会は、異年齢グループで様々なゲームにチャレンジする中で、

仲良く行動するためのスキルを高めると共に絆を深める行事です。

各学年の先生方が準備したゲームへの参加を通して

自然に会話が生まれたり、手をつないだり、肩に手をかけたりなどの

姿が見られました。

お互い初対面でも、子どもは遊びを通すと、すぐに打ち解けます。

大規模校で、普段は接することがほとんどない、お互い知らない者同士のグループ。

そこからいかに関係を築いて、ゲームクリアという目的を達成するか、

ちょうどよい関係性を作れるのが、本校の一つのよさかもしれません。

コミュニケーション能力が求められるこれからの時代。

こうした経験はとても大事だと考えています。

西階幼稚園児の体験給食

西階幼稚園児の体験給食

西階幼稚園の年長「ぱんだ組」の子ども達が

体験給食に参加しました。

唐揚げなど、子ども達の喜びそうなメニューでした。

それもあって、ほぼみんな完食!

栄養のバランスが取れたおいしい給食に大満足の様子でした。

体験給食に参加しました。

唐揚げなど、子ども達の喜びそうなメニューでした。

それもあって、ほぼみんな完食!

栄養のバランスが取れたおいしい給食に大満足の様子でした。

家庭教育学級せんだん~視察研修

家庭教育学級せんだん~視察研修

12日(水)に、

本校家庭教育学級「せんだん」の学級生の皆さんは、

宮崎日大中学校に視察研修に行きました。

県北出身の生徒の発表や

授業参観、説明など

県央の私立中学校について

理解を深める機会になったようです。

本校家庭教育学級「せんだん」の学級生の皆さんは、

宮崎日大中学校に視察研修に行きました。

県北出身の生徒の発表や

授業参観、説明など

県央の私立中学校について

理解を深める機会になったようです。

歳末助け合い運動

歳末助け合い運動

福祉委員会が中心となって、

南方小学校全体で歳末助け合い運動を行いました。

12月3日(月)から12月7日(金)の期間で集めた

善意のお金11,720円を、

12日(金)、延岡市社会福祉協議会の方に

手渡しすることができました。

少しでも、世のため人のためになるのであれば、

嬉しいことですね。

南方小学校全体で歳末助け合い運動を行いました。

12月3日(月)から12月7日(金)の期間で集めた

善意のお金11,720円を、

12日(金)、延岡市社会福祉協議会の方に

手渡しすることができました。

少しでも、世のため人のためになるのであれば、

嬉しいことですね。

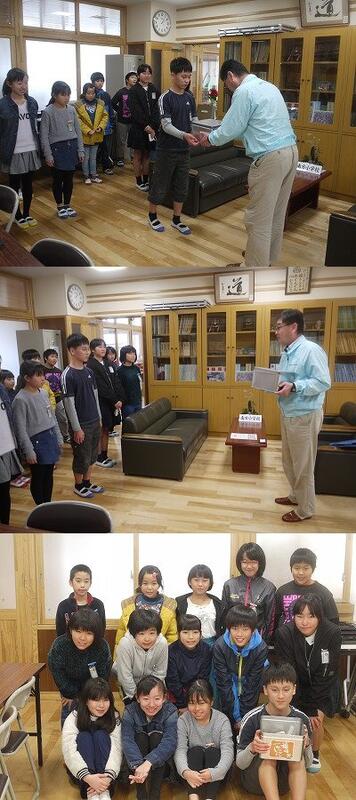

「読み声」のチェック

「読み声」のチェック

どの学年も「読み声」の宿題が出ていることと思います。

教科書をスラスラ声に出して読めることは、

脳トレで「声に出して読みたい日本語」といったような本も

出ているくらい、脳を活性化すると言われていますし、

意味の分からない漢文や古典なども繰り返し音読することで、意味が分かる

ようになるということで、昔から「素読」として重視されてきました。

本校の陰山メソッドの実践に、アドバイスをいただいている陰山英男先生も

「スラスラ読むことに慣れてくると、いろいろなものをスムーズに読むことが

できるという基本的な能力の向上にもつながってきます。」

(「陰山式絶対成績が上がる学習法」(2016.7毎日新聞出版)と述べておられます。

朝のパワーアップタイムでは、「徹底反復音読プリント」という教材で、

古文・漢文などの古典や名作詩文を声に出して音読しています。

そのうち暗唱する子も出てきています。

夏の研修会で、

学力が向上する宿題の出し方の一つとして

「音読は必ず出し、翌日は1行でも全員読ませ音読が向上しているかチェックする。」

というアドバイスを陰山先生よりいただきました。

そこで、各学年とも読み声を宿題で出しているので、その上に、

そうしたチェックをできるだけ行うことにいたしました。

御家庭でも、可能な限り「スラスラ読める」ことを目標に

子どもの音読を聞いていただけるとありがたいです。

教科書をスラスラ声に出して読めることは、

脳トレで「声に出して読みたい日本語」といったような本も

出ているくらい、脳を活性化すると言われていますし、

意味の分からない漢文や古典なども繰り返し音読することで、意味が分かる

ようになるということで、昔から「素読」として重視されてきました。

本校の陰山メソッドの実践に、アドバイスをいただいている陰山英男先生も

「スラスラ読むことに慣れてくると、いろいろなものをスムーズに読むことが

できるという基本的な能力の向上にもつながってきます。」

(「陰山式絶対成績が上がる学習法」(2016.7毎日新聞出版)と述べておられます。

朝のパワーアップタイムでは、「徹底反復音読プリント」という教材で、

古文・漢文などの古典や名作詩文を声に出して音読しています。

そのうち暗唱する子も出てきています。

夏の研修会で、

学力が向上する宿題の出し方の一つとして

「音読は必ず出し、翌日は1行でも全員読ませ音読が向上しているかチェックする。」

というアドバイスを陰山先生よりいただきました。

そこで、各学年とも読み声を宿題で出しているので、その上に、

そうしたチェックをできるだけ行うことにいたしました。

御家庭でも、可能な限り「スラスラ読める」ことを目標に

子どもの音読を聞いていただけるとありがたいです。

道徳科の研究授業(2年生)

道徳科の研究授業(2年生)

道徳科の授業は、

「考え議論すること」が重視されています。

教材の中に含まれている道徳的問題について、

考え、議論をすることで、道徳的価値を把握していきます。

この日は2年生の研究授業でした。

「自分のよいところ」という学習です。

最初に、教材「どうしてうまくいかないのかな」を読みます。

いろんなことがうまくいかないことを思い悩んでいた「私」。

お母さんやおじいちゃんのことばで自分のことが好きになってきます。

どうして、前よりも自分のことが好きになってきたのかを考え、

役割演技を通して議論していきました。

最後は「世界に一つだけの花」を聞きながら、

田吹先生から、一人一人の「よさ」のお花が贈られ、

子ども達は思わずニッコリでした。

登校班長会

登校班長会

集団登校の安全について、登校班長の児童に指導を行いました。

・登校班で来ているか

・安全な登校の仕方

などについて担当の先生からの話がありました。

真剣表情で聞く登校班長の子ども達でした。

また、班長以外の子ども達についても、

各学級で指導しました。

翌朝、集団登校で来ているかチェックすると、

全校で9人ほど、一人で来ている子どもなどがいましたので

各学級で他にいないか確認し、登校班で来るように指導しました。

その結果、9割以上の班が

きちんと登校班で来るようになっています。

安全のため、各地区の方でも御協力をお願いします。

・登校班で来ているか

・安全な登校の仕方

などについて担当の先生からの話がありました。

真剣表情で聞く登校班長の子ども達でした。

また、班長以外の子ども達についても、

各学級で指導しました。

翌朝、集団登校で来ているかチェックすると、

全校で9人ほど、一人で来ている子どもなどがいましたので

各学級で他にいないか確認し、登校班で来るように指導しました。

その結果、9割以上の班が

きちんと登校班で来るようになっています。

安全のため、各地区の方でも御協力をお願いします。

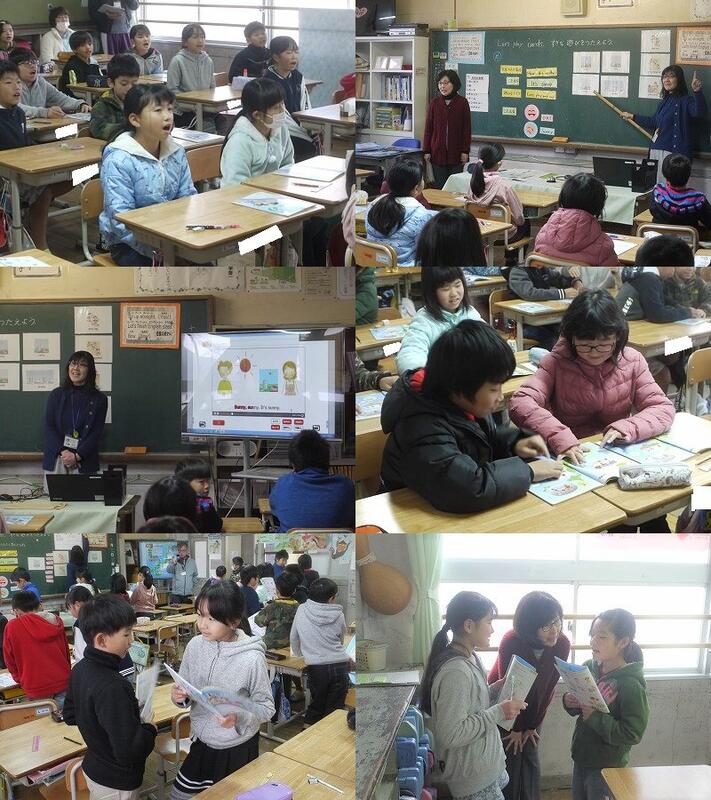

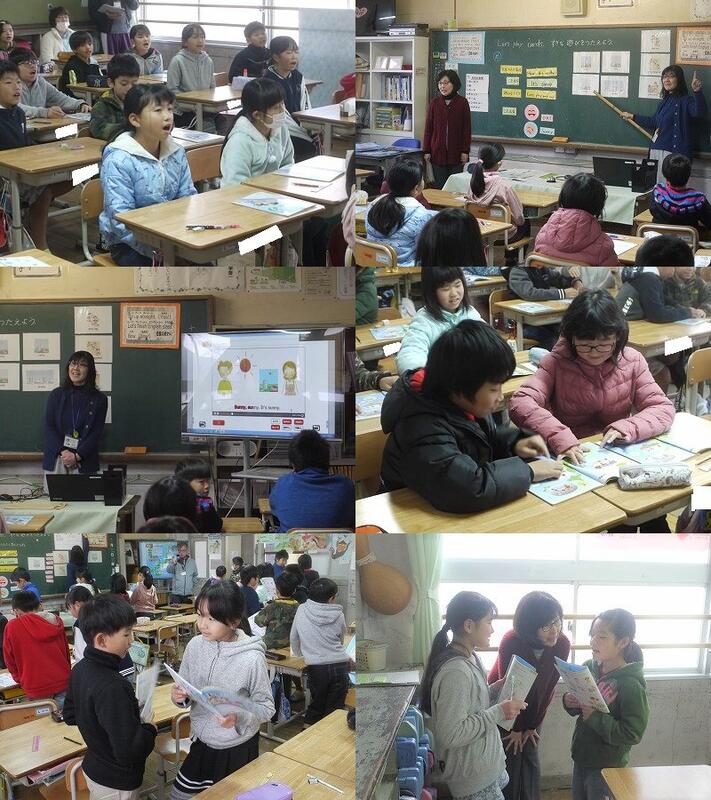

外国語活動

外国語活動

本年度から3・4年生の外国語活動が始まりました。

これからの子ども達は、3年生から英語の学習を始めることになり、

4年生は、今年度が初めての英語の学習です。

・英語に慣れ親しむこと

・聞いたり話したりして自分の気持ちなどを伝え合う力の素地を養うこと

・コミュニケーションを図ろうとする態度を養うこと

などが学びの目標になります。

この日は、担任の佐藤史子先生と外国語サポーターの渡邊裕子先生の

ティームティーチングによる授業でした。

口をしっかり開けて天気を聞いたり答えたり・・・。

(もう4年生は、How the weather? sunny.などの表現ができるようになってます!)

それを基にポインティングゲーム

(天気のイラストを素早く指さすゲームです。)

次に、どんな天気でどんな遊びをするか聞いて答える会話をペアで。

(たくさんの人と会話して、遊ぶ仲間を増やします。)

英語に慣れ親しむ仕掛けが満載の外国語活動。

国際化時代を生きる力を育んでいきます。

これからの子ども達は、3年生から英語の学習を始めることになり、

4年生は、今年度が初めての英語の学習です。

・英語に慣れ親しむこと

・聞いたり話したりして自分の気持ちなどを伝え合う力の素地を養うこと

・コミュニケーションを図ろうとする態度を養うこと

などが学びの目標になります。

この日は、担任の佐藤史子先生と外国語サポーターの渡邊裕子先生の

ティームティーチングによる授業でした。

口をしっかり開けて天気を聞いたり答えたり・・・。

(もう4年生は、How the weather? sunny.などの表現ができるようになってます!)

それを基にポインティングゲーム

(天気のイラストを素早く指さすゲームです。)

次に、どんな天気でどんな遊びをするか聞いて答える会話をペアで。

(たくさんの人と会話して、遊ぶ仲間を増やします。)

英語に慣れ親しむ仕掛けが満載の外国語活動。

国際化時代を生きる力を育んでいきます。

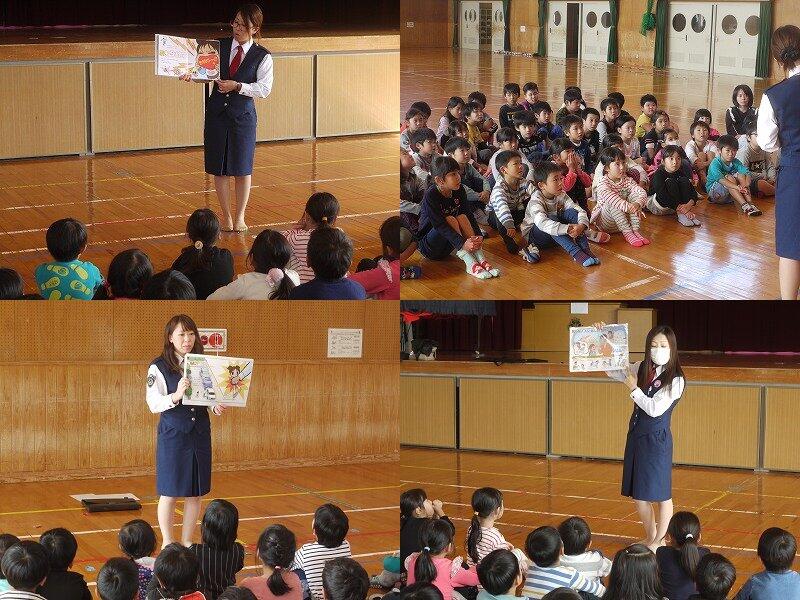

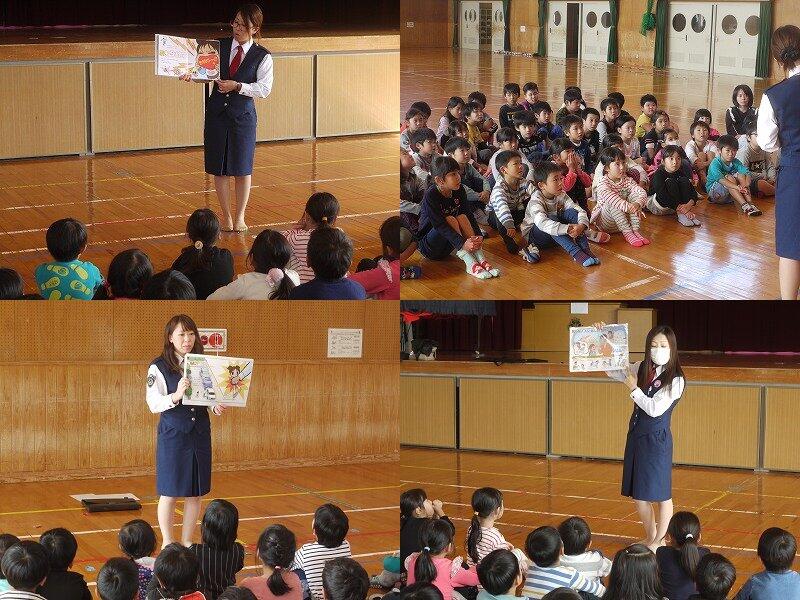

いかのおすし教室

いかのおすし教室

「いかのおすし」とは

・ついて「いか」ない

・「の」らない

・「お」おごえをだす

・「す」ぐににげる

・「し」らせる

の5つの文字をつなげた合い言葉です。

これを守って、不審者にまつわる被害に会わないようにしようという趣旨です。

知ってはいても、実際どのようなことに気をつければよいのか

まだまだ子ども達の中には、理解が十分でない子もいるようです。

延岡警察署の生活安全課の皆さんが、

6つの学年それぞれにお話をしてくださいました。

・ついて「いか」ない

・「の」らない

・「お」おごえをだす

・「す」ぐににげる

・「し」らせる

の5つの文字をつなげた合い言葉です。

これを守って、不審者にまつわる被害に会わないようにしようという趣旨です。

知ってはいても、実際どのようなことに気をつければよいのか

まだまだ子ども達の中には、理解が十分でない子もいるようです。

延岡警察署の生活安全課の皆さんが、

6つの学年それぞれにお話をしてくださいました。

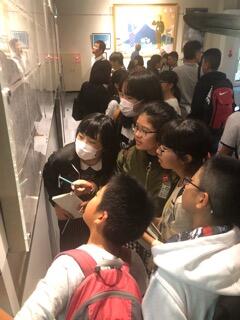

延岡市学校給食展

延岡市学校給食展

先日延岡市学校給食展が、社会教育センターで開かれました。

給食について、広く知ってもらうための催しです。

参加された方もいらっしゃると思います。

試食コーナー、作品コーナー、給食の移り変わりなどの

給食に関する展示も充実しておりました。

本校児童の作品もありましたし、各学校の栄養教諭、学校栄養職員の

手作りのイベントです。

毎年開かれますので一度参加してみるとよいのではないでしょうか。

給食について、広く知ってもらうための催しです。

参加された方もいらっしゃると思います。

試食コーナー、作品コーナー、給食の移り変わりなどの

給食に関する展示も充実しておりました。

本校児童の作品もありましたし、各学校の栄養教諭、学校栄養職員の

手作りのイベントです。

毎年開かれますので一度参加してみるとよいのではないでしょうか。

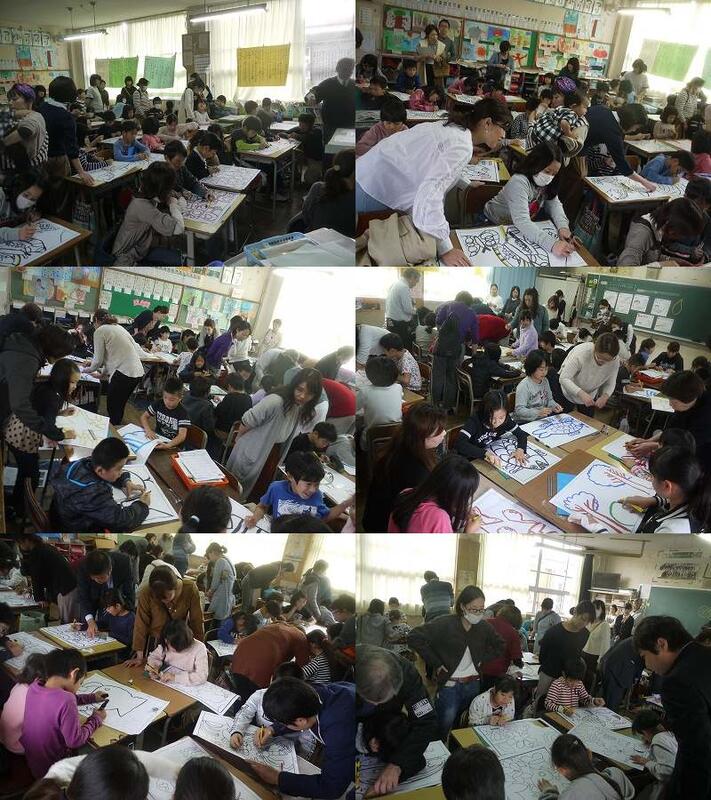

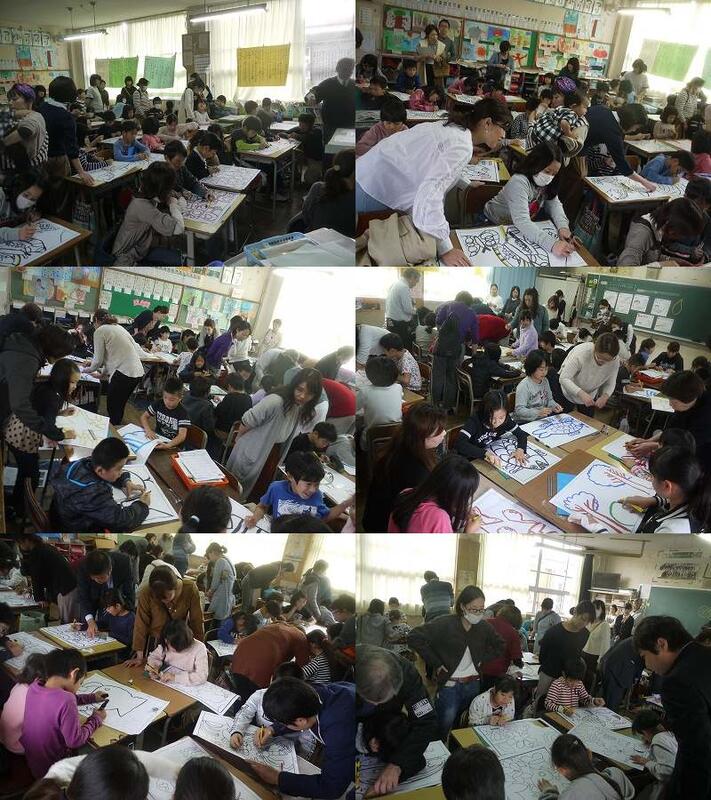

秋まつり(1年生)

秋まつり(1年生)

1年生の参観日は秋まつりでした。

この前から、ドングリや段ボールでいろいろ作っていたのは、これだったんですね。

お客さんは、お父さん・お母さん、おじいちゃん・おばあちゃん。

こどもたちも、おうちの方もどちらもとても楽しそう。

素敵な時間が過ごせましたね。

この前から、ドングリや段ボールでいろいろ作っていたのは、これだったんですね。

お客さんは、お父さん・お母さん、おじいちゃん・おばあちゃん。

こどもたちも、おうちの方もどちらもとても楽しそう。

素敵な時間が過ごせましたね。

第2回学校保健委員会

第2回学校保健委員会

第2回学校保健委員会は、

「バランスの取れた食生活と子どもの成長」と題して

南九州大学健康栄養学部准教授の

山内美智子先生に御講演をいただきました。

山内先生は、

「食育とは、食を通じて命と心を育むことです。」と

言われます。具体的には、

「美しい食べ方ができることは、子どもにとっても一生の財産」

「大人まで影響しやすい生活習慣(早食い、大食、かまない

甘いものが好き、脂っこいものが好き、夜更かし、体を動かさない)」

「食べるか食べないかではない!食べさせる!」

「基本的な食習慣の形成は、家庭の責任で。」

「私たちの体は、食べ物でできている」

など、心に残ることばをたくさん教えていただきました。

「バランスの取れた食生活と子どもの成長」と題して

南九州大学健康栄養学部准教授の

山内美智子先生に御講演をいただきました。

山内先生は、

「食育とは、食を通じて命と心を育むことです。」と

言われます。具体的には、

「美しい食べ方ができることは、子どもにとっても一生の財産」

「大人まで影響しやすい生活習慣(早食い、大食、かまない

甘いものが好き、脂っこいものが好き、夜更かし、体を動かさない)」

「食べるか食べないかではない!食べさせる!」

「基本的な食習慣の形成は、家庭の責任で。」

「私たちの体は、食べ物でできている」

など、心に残ることばをたくさん教えていただきました。

非行防止教室(インターネットトラブル)

非行防止教室(インターネットトラブル)

6年生の参観授業は、非行防止教室で

ネットトラブルについて、延岡警察署の警察官の方々に

御指導いただきました。

SNSでいたずらで爆破予告をしたところ

拡散してしまい、大炎上してしまった事案。

ちょっとしたネット上の出会いから、

実際に会うことになり、写真を撮られ、

それを悪用され、自分の写真が拡散してしまった事案。

これらをビデオで紹介していただき、

注意点について学びました。

ネットがとても身近になった今日

親子でネットの使い方を再度考えてみたいですね。

ネットトラブルについて、延岡警察署の警察官の方々に

御指導いただきました。

SNSでいたずらで爆破予告をしたところ

拡散してしまい、大炎上してしまった事案。

ちょっとしたネット上の出会いから、

実際に会うことになり、写真を撮られ、

それを悪用され、自分の写真が拡散してしまった事案。

これらをビデオで紹介していただき、

注意点について学びました。

ネットがとても身近になった今日

親子でネットの使い方を再度考えてみたいですね。

ステンシル版画(3年生・参観授業)

ステンシル版画(3年生・参観授業)

今日の参観日は、低中学年の番でした。

3年生は、図工のステンシル版画の時間です。

下書きを描いた紙版をカッターナイフでカットしていきます。

保護者の皆さんには、子どもさんの作業の安全を

近くで見守っていただきました。

おかげさまで、けがなく作業を進めることができました。

ありがとうございました。

子ども達も、おうちの方と一緒に学習ができて、

うれしそうでした。

3年生は、図工のステンシル版画の時間です。

下書きを描いた紙版をカッターナイフでカットしていきます。

保護者の皆さんには、子どもさんの作業の安全を

近くで見守っていただきました。

おかげさまで、けがなく作業を進めることができました。

ありがとうございました。

子ども達も、おうちの方と一緒に学習ができて、

うれしそうでした。

のたんこ学習発表会(5年生)

のたんこ学習発表会(5年生)

今日の参観日。

5年生はのたんこ学習の発表会が行われ、

たくさんの保護者の皆さんに聞いていただきました。

5年生のテーマは「福祉」で、

パラリンピック、老人ホーム、デイサービス、目の不自由な方々、耳の不自由な方々

家・町づくり、リハビリ、,ボランティア、募金・キャップ

等の課題に分かれて調べ活動を続けてきました。

会場のお父さんからは

「グラフなどを使ってわかりやすく工夫していました。一方で、緊張のためか

声が小さかったり、早口になったりしていたので、また練習してください。」

と、感想を言っていただきました。

5年生は、のたんこ学習は3年目。

この先、中学校や高校でもこのような学習の機会があります。

今日の反省を生かして、また来年の総合的な学習の時間が

さらに意義のある時間になるよう頑張ってほしいものです。

5年生はのたんこ学習の発表会が行われ、

たくさんの保護者の皆さんに聞いていただきました。

5年生のテーマは「福祉」で、

パラリンピック、老人ホーム、デイサービス、目の不自由な方々、耳の不自由な方々

家・町づくり、リハビリ、,ボランティア、募金・キャップ

等の課題に分かれて調べ活動を続けてきました。

会場のお父さんからは

「グラフなどを使ってわかりやすく工夫していました。一方で、緊張のためか

声が小さかったり、早口になったりしていたので、また練習してください。」

と、感想を言っていただきました。

5年生は、のたんこ学習は3年目。

この先、中学校や高校でもこのような学習の機会があります。

今日の反省を生かして、また来年の総合的な学習の時間が

さらに意義のある時間になるよう頑張ってほしいものです。

小学校最後の耳すま発表(6年生)

小学校最後の耳すま発表(6年生)

小学校最後の耳すま発表。

保護者の皆さんもたくさん聞きに来てくださいました。

合唱「風のことば」

4年生の時から音楽の岩田先生に鍛えられた

頭声的発声が見事に響き合っていました。

合奏「LOSER」

とても速いテンポの曲を

心合わせて練習したのでしょう。

最後までやり遂げました。

素晴らしい発表に心が震えました。

「感動とときめきの教育」を体現してくれたことを

大変嬉しく思います。

卒業まで学校に来るのはあと71日。

悔いのないよう、毎日の学校生活を精一杯過ごしてほしいと思います。

保護者の皆さんもたくさん聞きに来てくださいました。

合唱「風のことば」

4年生の時から音楽の岩田先生に鍛えられた

頭声的発声が見事に響き合っていました。

合奏「LOSER」

とても速いテンポの曲を

心合わせて練習したのでしょう。

最後までやり遂げました。

素晴らしい発表に心が震えました。

「感動とときめきの教育」を体現してくれたことを

大変嬉しく思います。

卒業まで学校に来るのはあと71日。

悔いのないよう、毎日の学校生活を精一杯過ごしてほしいと思います。

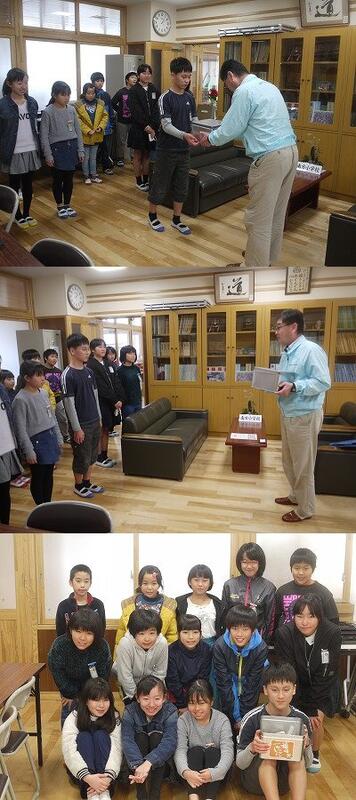

社会教育功労者表彰

社会教育功労者表彰

学校評議員の甲斐俊行さんがこの度

「延岡市社会教育功労者表彰」を受賞されました。

誠におめでとうございます。

甲斐さんは、南方小学校の児童や西階幼稚園の園児に対して

空飛ぶ新玉ねぎ、さつまいもの苗植え・収穫体験活動を

毎年指導してくださっています。

新玉ねぎは、平成13年から18年間、

サツマイモは、平成19年から12年間続けてお世話いただいており、

それだけでなく、学校評議員を務めてくださっています。

また、本校PTA会長や100周年記念実行委員長を歴任され、

本校にとってまさに「恩人」とも言える方です。

そのお礼の気持ちやお祝いの気持ちを込めて、

全校朝会で、代表児童がことばを述べ、

全校みんなで拍手をしました。

本当におめでとうございます。

そしてこれからもよろしくお願いいたします。

延岡市社会教育功労者表彰

全校朝会でお祝い

「延岡市社会教育功労者表彰」を受賞されました。

誠におめでとうございます。

甲斐さんは、南方小学校の児童や西階幼稚園の園児に対して

空飛ぶ新玉ねぎ、さつまいもの苗植え・収穫体験活動を

毎年指導してくださっています。

新玉ねぎは、平成13年から18年間、

サツマイモは、平成19年から12年間続けてお世話いただいており、

それだけでなく、学校評議員を務めてくださっています。

また、本校PTA会長や100周年記念実行委員長を歴任され、

本校にとってまさに「恩人」とも言える方です。

そのお礼の気持ちやお祝いの気持ちを込めて、

全校朝会で、代表児童がことばを述べ、

全校みんなで拍手をしました。

本当におめでとうございます。

そしてこれからもよろしくお願いいたします。

延岡市社会教育功労者表彰

全校朝会でお祝い

秋の植栽

秋の植栽

秋のこの時期に植えた花々は、

卒業式や入学式の時期に会場や校庭を彩ることになります。

また、一人一鉢、三人一プランターなど自分で

自分の花を育てることで、愛校心、自然愛護、責任感などの

道徳性や情操を育むことにもつながります。

今日は、2年生がビオラを植えていました。

1年生はキンギョソウ、3年生はビオラ、4年生はペチュニア

5年生はパンジーです。

6年生は学級毎で、1組はパンジー2組はキンギョソウ、3組はビオラです。

南方小学校が花いっぱい、優しさいっぱいの学校になることを願います。

卒業式や入学式の時期に会場や校庭を彩ることになります。

また、一人一鉢、三人一プランターなど自分で

自分の花を育てることで、愛校心、自然愛護、責任感などの

道徳性や情操を育むことにもつながります。

今日は、2年生がビオラを植えていました。

1年生はキンギョソウ、3年生はビオラ、4年生はペチュニア

5年生はパンジーです。

6年生は学級毎で、1組はパンジー2組はキンギョソウ、3組はビオラです。

南方小学校が花いっぱい、優しさいっぱいの学校になることを願います。

ドングリと落ち葉でつくろう

ドングリと落ち葉でつくろう

1年生は、この前拾ったドングリや落ち葉で

何やらいろいろ作っていましたよ。

ドングリで遊ぶおもちゃ?

アクセサリー?

コマや首飾りは穴を空けないといけないので、

専用の機械もあります。

仲良くみんなで使っていました。

どんな物ができたか楽しみです。

何やらいろいろ作っていましたよ。

ドングリで遊ぶおもちゃ?

アクセサリー?

コマや首飾りは穴を空けないといけないので、

専用の機械もあります。

仲良くみんなで使っていました。

どんな物ができたか楽しみです。

南方地区探索会

南方地区探索会

今年で4回目を迎えた探索会。

今回は大貫方面でした。

6年生は、学年レクレーションとして

60名の児童が参加しました。

また、保護者も13名ほど参加してくださいました。

毎回、「こんな名跡があったとは知りませんでした。」という

驚きの声が寄せられる本探索会。

今回も、南方自慢をしたくなるような名所をたくさんご紹介いただきました。

開会行事、安全見守りの青少年指導員の皆様、がんがん石

野地の石人、大貫貝塚、南方古墳群第24号墳

古墳内部に入る、大将軍神社、長照院、大貫神社

虎御前、切り通し、閉会行事

今回は大貫方面でした。

6年生は、学年レクレーションとして

60名の児童が参加しました。

また、保護者も13名ほど参加してくださいました。

毎回、「こんな名跡があったとは知りませんでした。」という

驚きの声が寄せられる本探索会。

今回も、南方自慢をしたくなるような名所をたくさんご紹介いただきました。

開会行事、安全見守りの青少年指導員の皆様、がんがん石

野地の石人、大貫貝塚、南方古墳群第24号墳

古墳内部に入る、大将軍神社、長照院、大貫神社

虎御前、切り通し、閉会行事

ものづくり教室

ものづくり教室

4年生は、先日の土曜授業で

ものづくり教室に参加しました。

ものづくりのプロの皆さんにおいでいただき、

箱庭づくり、塗装、洋裁、家具づくり、ネームプレートづくり

に挑戦しました。

自分で作ったレベルの高い作品に子ども達は大満足。

ものづくりの楽しさを味わい、

興味・関心をもつことができたようです。

匠の皆様。

御指導ありがとうございました。

ものづくり教室に参加しました。

ものづくりのプロの皆さんにおいでいただき、

箱庭づくり、塗装、洋裁、家具づくり、ネームプレートづくり

に挑戦しました。

自分で作ったレベルの高い作品に子ども達は大満足。

ものづくりの楽しさを味わい、

興味・関心をもつことができたようです。

匠の皆様。

御指導ありがとうございました。

グラウンドゴルフ体験

グラウンドゴルフ体験

17日(土)は、いろんな行事が目白押しでした。

朝は耳すま集会(1年)、

6年生は、野口遵顕彰会科学教室、

4年生は、ものづくり教室、

そして5年生は、グラウンドゴルフ教室でした。

南方東社会福祉協議会の皆様の御協力で、

開催された学習です。

最初は立つ位置も分かりませんでしたが、

力の加減や目の付け所など丁寧に教えていただいたおかげで

みんな楽しくグラウンドゴルフを体験しました。

朝は耳すま集会(1年)、

6年生は、野口遵顕彰会科学教室、

4年生は、ものづくり教室、

そして5年生は、グラウンドゴルフ教室でした。

南方東社会福祉協議会の皆様の御協力で、

開催された学習です。

最初は立つ位置も分かりませんでしたが、

力の加減や目の付け所など丁寧に教えていただいたおかげで

みんな楽しくグラウンドゴルフを体験しました。

野口遵顕彰会実験教室(6年生)

野口遵顕彰会実験教室(6年生)

野口遵顕彰会の御協力で、

実験教室が行われました。

講師は、県立延岡工業高等学校の生徒さん6名が務めました。

題材は風力発電装置。

ペットボトルを使って簡単な風力発電装置を作ります。

とはいえ、初めての科学工作。

悪戦苦闘する場面もありました。

しかし、延工のお兄さん達が優しく教えてくれましたので、

最後にはみんな無事作り終えました。

エネルギーを考えるきっかけになればと想います。

実験教室が行われました。

講師は、県立延岡工業高等学校の生徒さん6名が務めました。

題材は風力発電装置。

ペットボトルを使って簡単な風力発電装置を作ります。

とはいえ、初めての科学工作。

悪戦苦闘する場面もありました。

しかし、延工のお兄さん達が優しく教えてくれましたので、

最後にはみんな無事作り終えました。

エネルギーを考えるきっかけになればと想います。

避難訓練(地震・津波)

避難訓練(地震・津波)

南海トラフ巨大地震がもし起これば、

延岡市には、最大14m級の津波が来ると想定されています。

1m級の津波は17分で、10m級の津波は25分で延岡に到達する予想です。

南方小校区は、二つの川の分岐点であり、

川を遡上する河川津波も考えられます。

そこで、西階霊園(海抜25m)に避難する訓練を行いました。

想定を超える巨大津波がやってきた時は、

屋上では逃げ場がありませんから、

17分かけずに避難できるのであれば、西階霊園に行った方がより安全です。

かかった時間は、14分45秒。

全校660名がこの時間で避難できると確認できたことは、

大きな成果でした。

昼の放送で校長先生が、覚えておくべき3つのことを話されました。

1 14m17分そして25分(南海トラフ巨大地震における津波の想定)

2 揺れが長いほど津波は大きい。

3 君達一人一人は、一人でもちゃんと逃げられる子になること!

の三つです。

「親は、自分の命より子どもの命が大事だから、津波の時は必ず子どもを探す。

君達が【誰かが助けてくれるのを待っているような子】では、お父さんお母さんは、

君達を必ず探す。そして逃げ遅れる。

【うちの子は絶対に逃げている!】そう親に信じさせることができるくらい

一人でちゃんと逃げられる子になりなさい。」

しっかりと心に置いて「津波てんでんこ」が実行できる子であってほしいものです。

延岡市には、最大14m級の津波が来ると想定されています。

1m級の津波は17分で、10m級の津波は25分で延岡に到達する予想です。

南方小校区は、二つの川の分岐点であり、

川を遡上する河川津波も考えられます。

そこで、西階霊園(海抜25m)に避難する訓練を行いました。

想定を超える巨大津波がやってきた時は、

屋上では逃げ場がありませんから、

17分かけずに避難できるのであれば、西階霊園に行った方がより安全です。

かかった時間は、14分45秒。

全校660名がこの時間で避難できると確認できたことは、

大きな成果でした。

昼の放送で校長先生が、覚えておくべき3つのことを話されました。

1 14m17分そして25分(南海トラフ巨大地震における津波の想定)

2 揺れが長いほど津波は大きい。

3 君達一人一人は、一人でもちゃんと逃げられる子になること!

の三つです。

「親は、自分の命より子どもの命が大事だから、津波の時は必ず子どもを探す。

君達が【誰かが助けてくれるのを待っているような子】では、お父さんお母さんは、

君達を必ず探す。そして逃げ遅れる。

【うちの子は絶対に逃げている!】そう親に信じさせることができるくらい

一人でちゃんと逃げられる子になりなさい。」

しっかりと心に置いて「津波てんでんこ」が実行できる子であってほしいものです。

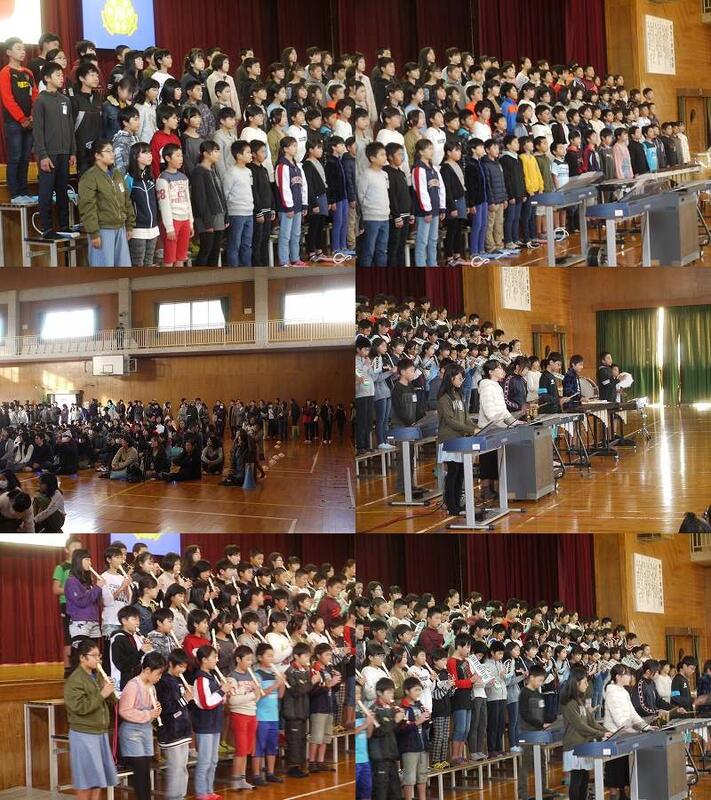

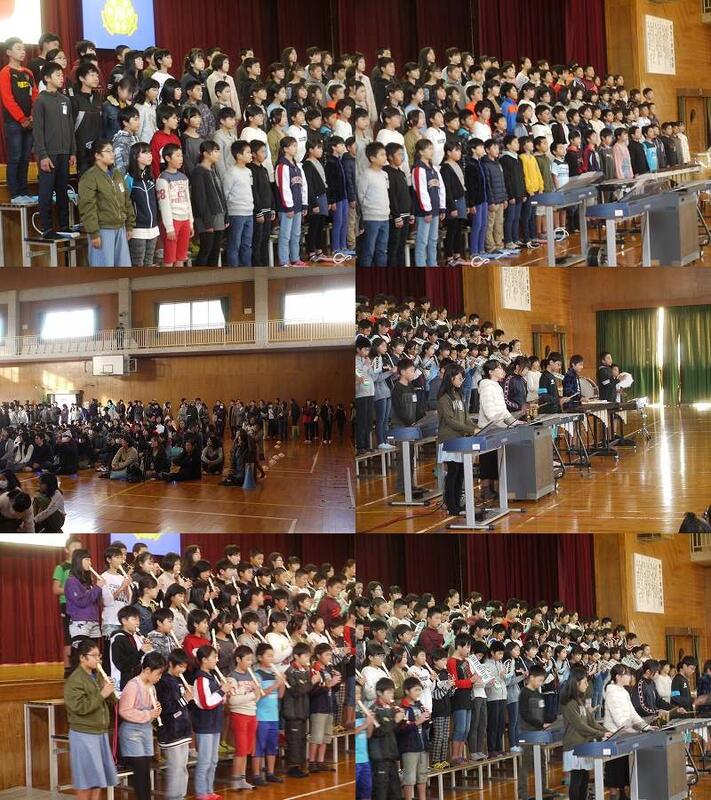

耳すま(1年生)

耳すま(1年生)

今回の耳すまは1年生。

入学して約8ヶ月。学校にもだいぶ慣れてきました。

いろんな学びを通して、力を伸ばしてきた1年生も、

耳すま集会で発表できるまでに成長してきました。

今回は、

群読「じゅげむ」

合唱「ビューティフルネーム」

どちらも名前にまつわる発表です。

ウチワに自分の名前を書いて掲げました。

裏側にするときれいな虹色に・・・。

最後は、全校みんなで月の歌「真っ赤な秋」を歌いました。

入学して約8ヶ月。学校にもだいぶ慣れてきました。

いろんな学びを通して、力を伸ばしてきた1年生も、

耳すま集会で発表できるまでに成長してきました。

今回は、

群読「じゅげむ」

合唱「ビューティフルネーム」

どちらも名前にまつわる発表です。

ウチワに自分の名前を書いて掲げました。

裏側にするときれいな虹色に・・・。

最後は、全校みんなで月の歌「真っ赤な秋」を歌いました。

さつまいもの収穫

さつまいもの収穫

2年生は学校内にある畑で

美味しいさつまいものベニアズマを育てていました。

今日はうれしい収穫の日。

こんなに取れたよと嬉しそうに見せてくれました。

中には一つのつるから10個以上取れた子も。

おうちで甘いベニアズマを味わったことでしょう。

美味しいさつまいものベニアズマを育てていました。

今日はうれしい収穫の日。

こんなに取れたよと嬉しそうに見せてくれました。

中には一つのつるから10個以上取れた子も。

おうちで甘いベニアズマを味わったことでしょう。

小中合同あいさつ運動

小中合同あいさつ運動

交差点に、小学生と中学生が一緒に立ち、

合同あいさつ運動に取り組んでいます。

自ら進んで声を出してあいさつする経験は、

きっと将来に生きてくると思います。

どんな仕事に就くにせよ、まずはあいさつ。

「礼儀」は、昔から変わらない不易の価値ですね。

小学校の校門には、

中学校の各部活動毎に中学生が駆けつけて

あいさつ運動に取り組んでいます。

6年生はスローガンの横断幕を掲げて、

みんなのあいさつへの意識を高めようと頑張っています。

合同あいさつ運動に取り組んでいます。

自ら進んで声を出してあいさつする経験は、

きっと将来に生きてくると思います。

どんな仕事に就くにせよ、まずはあいさつ。

「礼儀」は、昔から変わらない不易の価値ですね。

小学校の校門には、

中学校の各部活動毎に中学生が駆けつけて

あいさつ運動に取り組んでいます。

6年生はスローガンの横断幕を掲げて、

みんなのあいさつへの意識を高めようと頑張っています。

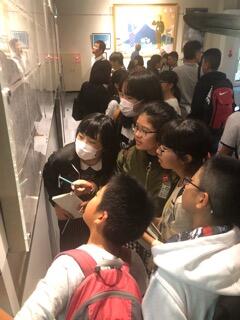

選書会

選書会

おすすめの本がきれいに並べられ、

この中で自分が読みたいと思った本に投票していきます。

人気を集めた本が図書館に置かれることになります。

面白そうな本はありましたか?

この中で自分が読みたいと思った本に投票していきます。

人気を集めた本が図書館に置かれることになります。

面白そうな本はありましたか?

就学時健診

就学時健診

来年度、南方小学校に入学する子ども達の健康診断です。

今日の結果を基に、病院を受診したり

生活を見直したりして、健康な状態で入学できるようにするのが目的です。

当日は、内科検診、歯科検診、知能検査を中心に、

眼科・聴力検査も一部行われました。

今日の結果を基に、病院を受診したり

生活を見直したりして、健康な状態で入学できるようにするのが目的です。

当日は、内科検診、歯科検診、知能検査を中心に、

眼科・聴力検査も一部行われました。

家庭教育学級~しめ縄づくり

家庭教育学級~しめ縄づくり

今回の家庭教育学級「せんだん」は、しめ縄づくりでした。

大好評につき、今年も昨年に引き続いての

プログラムです。

講師は、アンティーク・雑貨のお店「グレイス・ディテイル」(天下町)の

佐藤利恵先生です。

昨年とまた違ったデザインで、

古典的なしめ縄に比べると、モダンなイメージのしめ縄。

佐藤先生に教えていただきながら、

全員が作り上げることができました。

これを正月に飾ると、

とても素敵な空間ができそうです。

きっと、ご家族や親戚にも喜ばれることでしょう。

大好評につき、今年も昨年に引き続いての

プログラムです。

講師は、アンティーク・雑貨のお店「グレイス・ディテイル」(天下町)の

佐藤利恵先生です。

昨年とまた違ったデザインで、

古典的なしめ縄に比べると、モダンなイメージのしめ縄。

佐藤先生に教えていただきながら、

全員が作り上げることができました。

これを正月に飾ると、

とても素敵な空間ができそうです。

きっと、ご家族や親戚にも喜ばれることでしょう。

修学旅行

修学旅行

6年生は、修学旅行に来ています。

旅の目的地は、鹿児島。

大河ドラマ西郷どんで沸く、ホットな場所です。

歴史を学んでいる6年生。

1日目に訪れた維新ふるさと館、知覧特攻平和会館で

現地の貴重な実物資料を見聞きすることで、教室での学びをより実感できたようです。

熱心にメモを取ったりして真剣に学ぶ姿は、好感がもてます。

116名。学びを修める旅を続けています。

旅の目的地は、鹿児島。

大河ドラマ西郷どんで沸く、ホットな場所です。

歴史を学んでいる6年生。

1日目に訪れた維新ふるさと館、知覧特攻平和会館で

現地の貴重な実物資料を見聞きすることで、教室での学びをより実感できたようです。

熱心にメモを取ったりして真剣に学ぶ姿は、好感がもてます。

116名。学びを修める旅を続けています。

ある日の授業風景

ある日の授業風景

ある日の授業の様子です。

4年生は、グループで発表する練習をしています。

コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力が

鍛えられます。

6年生は、栄養教諭の樋口先生と担任の小山先生とが

ティームティーチングで授業をしています。

食に関する単元は、このように樋口先生が

メインティーチャーで教えてくださいます。

4年生は、グループで発表する練習をしています。

コミュニケーション能力やプレゼンテーション能力が

鍛えられます。

6年生は、栄養教諭の樋口先生と担任の小山先生とが

ティームティーチングで授業をしています。

食に関する単元は、このように樋口先生が

メインティーチャーで教えてくださいます。

11月全校朝会

11月全校朝会

月に1回全校朝会があります。

校長先生は、必ず「時を守り、場を清め、礼を正す」の話を月に1回

全校児童に向けて話されます。

幸せに生きるための魔法の言葉ですとおっしゃいます。

11月の生活目標は「本をたくさん読もう」

図書担当の橋口先生が「読書をするとこんないいことがあるよ」

と教えてくださいました。

また、今回は

動物画コンクール、文集ともだち、延岡市陸上教室で

入賞した子ども達の表彰も行われました。

いろんな分野で頑張った友だちに全校児童から拍手が送られました。

校長先生は、必ず「時を守り、場を清め、礼を正す」の話を月に1回

全校児童に向けて話されます。

幸せに生きるための魔法の言葉ですとおっしゃいます。

11月の生活目標は「本をたくさん読もう」

図書担当の橋口先生が「読書をするとこんないいことがあるよ」

と教えてくださいました。

また、今回は

動物画コンクール、文集ともだち、延岡市陸上教室で

入賞した子ども達の表彰も行われました。

いろんな分野で頑張った友だちに全校児童から拍手が送られました。

耳をすまして聞こう集会(4年生)

耳をすまして聞こう集会(4年生)

今回の耳すま集会は、4年生の番でした。

たくさんの保護者の皆さんが聞きに来てくださいました。

題目は「ふるさと」。

ふるさと南方の名所紹介を交えながら

代表児童が学校紹介をしました。

そのあと流れてきた「ふるさと」は、なんとアカペラ。

ピアノ伴奏なしの1番は少し驚かされ、

2番はピアノ伴奏つきに変わりましたが、

さらなる驚きは、美しいハーモニー。

途中から2つに分かれて奏でられる高音と低音の

響き合いは、とても綺麗で、思わず聞き入ってしまいました。。

3番は、打って変わって鍵盤ハーモニカの合奏。

迫力がありました。

発表のあとは、

各学年の代表児童が感想を発表しました。

4年生は、「ふるさと」の合唱を、

今週金曜日の延岡市小中学校音楽祭で発表する予定です。

お時間が許せば是非応援に行ってください。

たくさんの保護者の皆さんが聞きに来てくださいました。

題目は「ふるさと」。

ふるさと南方の名所紹介を交えながら

代表児童が学校紹介をしました。

そのあと流れてきた「ふるさと」は、なんとアカペラ。

ピアノ伴奏なしの1番は少し驚かされ、

2番はピアノ伴奏つきに変わりましたが、

さらなる驚きは、美しいハーモニー。

途中から2つに分かれて奏でられる高音と低音の

響き合いは、とても綺麗で、思わず聞き入ってしまいました。。

3番は、打って変わって鍵盤ハーモニカの合奏。

迫力がありました。

発表のあとは、

各学年の代表児童が感想を発表しました。

4年生は、「ふるさと」の合唱を、

今週金曜日の延岡市小中学校音楽祭で発表する予定です。

お時間が許せば是非応援に行ってください。

持久走月間

持久走月間

持久走をするのによい季節になりました。

11月5日(月)から12月7日(金)までは、持久走月間です。

約700名がいっぺんに走ると危ないので、

本校では、1・3・5年と2・4・6年が日を変えて走ります。

初日の今日は、1・3・5年の子ども達が走りました。

まだ体が慣れていないこともあって、

少し疲れ気味の顔あり、ゆっくりとしたペースの様子ありで

徐々に調子が上がってくることと思います。

丈夫な体を作るため、

体調に気をつけながら、頑張って走ってほしいものです。

11月5日(月)から12月7日(金)までは、持久走月間です。

約700名がいっぺんに走ると危ないので、

本校では、1・3・5年と2・4・6年が日を変えて走ります。

初日の今日は、1・3・5年の子ども達が走りました。

まだ体が慣れていないこともあって、

少し疲れ気味の顔あり、ゆっくりとしたペースの様子ありで

徐々に調子が上がってくることと思います。

丈夫な体を作るため、

体調に気をつけながら、頑張って走ってほしいものです。

ドングリの並木

ドングリの並木

1年生が生活科「見つけたよ。秋」の学習で、

ドングリ拾いに行きました。

写真のように、みんなたくさん拾っていましたが、

それでもなお、たくさんのドングリがまだ落ちていました。

このような豊かなドングリの並木が

徒歩圏内にあるのですから、大変ありがたいことです。

考えてみると、南方小校区には

五ヶ瀬川がある、

金堂ヶ池がある、

里山がある

ドングリの並木がある、

植物園がある

たこあげができる広場がある

西階運動公園がある

極めつけは、古墳や西南戦争激戦の跡

西階城跡、松尾城跡等の史跡がある。

繰り返しますが、全て徒歩圏内にあります。

恵まれてます。

このような教育環境で学べる子ども達は幸運ですね。

ドングリ拾いに行きました。

写真のように、みんなたくさん拾っていましたが、

それでもなお、たくさんのドングリがまだ落ちていました。

このような豊かなドングリの並木が

徒歩圏内にあるのですから、大変ありがたいことです。

考えてみると、南方小校区には

五ヶ瀬川がある、

金堂ヶ池がある、

里山がある

ドングリの並木がある、

植物園がある

たこあげができる広場がある

西階運動公園がある

極めつけは、古墳や西南戦争激戦の跡

西階城跡、松尾城跡等の史跡がある。

繰り返しますが、全て徒歩圏内にあります。

恵まれてます。

このような教育環境で学べる子ども達は幸運ですね。

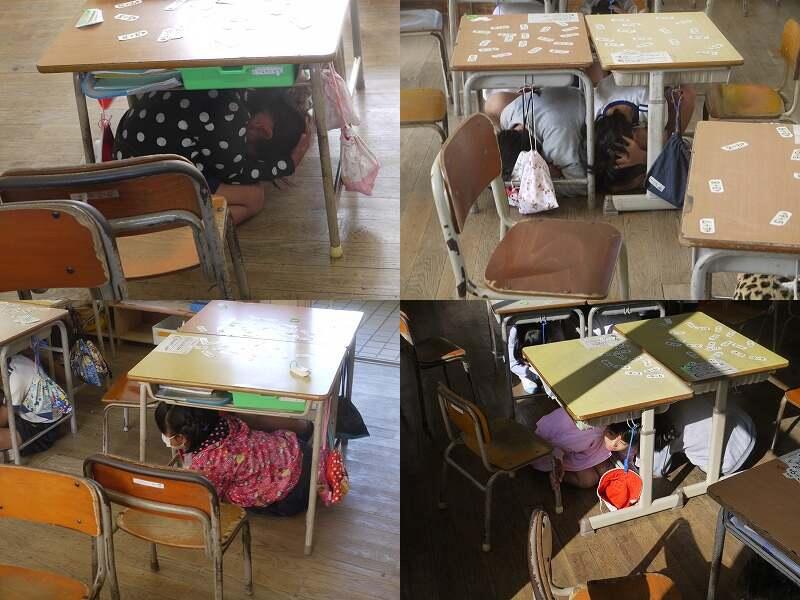

みやざきシェイクアウト

みやざきシェイクアウト

本日(11月1日)午前10時、

みやざきシェイクアウトが行われました。

宮崎県民が一斉に防災行動訓練を行うもので、

南方小学校は昨年に続いて2回目の参加です。

10時になったら、教頭先生から放送が入り、

震度7の地震が発生したとの想定で。すぐに身を守る行動に移りました。

「まず低く、頭を守り、動かない」

の言葉どおり、すぐに机の下に入り、身を守っていました。

先生や家の人がいなくても、自分で自分の身を守れる

行動が取れること、これは「生きる力」です。

しっかり身に付けてほしいものです。

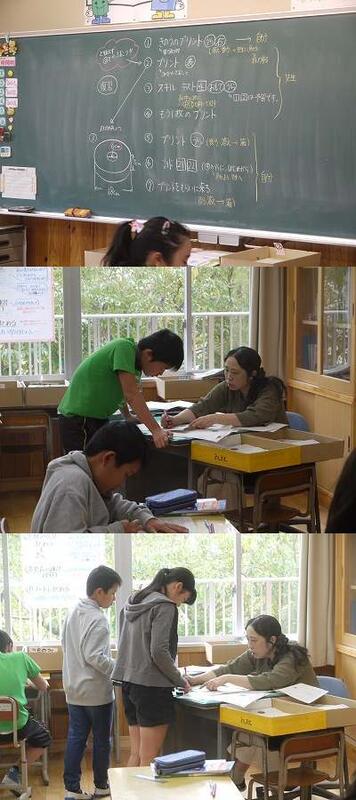

指導教諭の技

指導教諭の技

ある日の6年算数少人数指導の時間です。

猪野指導教諭が授業をしていました。

黒板には、7つほどの課題が書かれていて、子ども達は

1から順番にチャレンジしています。

7つもありますから、一つ終わってもすぐ次に課題に取り組まないと終わりません。

子ども達は緊張感をもって必死に取り組んでいます。

とても集中しています。

1番目の課題は、昨日取り組んだ課題です。

それに先生が目を通して、採点の上指導箇所を見付けて、一人一人呼び出します。

その場で丁寧に指導し、場合によってはやり直しをさせ、再度持ってこさせます。

個別指導をするために、

「終わったら持ってきなさい。」と指示を出して持って来させると、

得てして長い行列ができてしまいます。

丁寧に指導すればするほど、その列は長くなってしまうのです。

並んでいる間、子ども達は何も学びがありません。

言わば「空白の時間」です。

できるだけこの「空白の時間」を少なくできるのがベテランの技なのです。

猪野先生のこの指導では、

丁寧に指導し、なおかつ行列を作っていません。

何気ない場面でしたが、指導教諭の技を感じた場面でした。

猪野指導教諭が授業をしていました。

黒板には、7つほどの課題が書かれていて、子ども達は

1から順番にチャレンジしています。

7つもありますから、一つ終わってもすぐ次に課題に取り組まないと終わりません。

子ども達は緊張感をもって必死に取り組んでいます。

とても集中しています。

1番目の課題は、昨日取り組んだ課題です。

それに先生が目を通して、採点の上指導箇所を見付けて、一人一人呼び出します。

その場で丁寧に指導し、場合によってはやり直しをさせ、再度持ってこさせます。

個別指導をするために、

「終わったら持ってきなさい。」と指示を出して持って来させると、

得てして長い行列ができてしまいます。

丁寧に指導すればするほど、その列は長くなってしまうのです。

並んでいる間、子ども達は何も学びがありません。

言わば「空白の時間」です。

できるだけこの「空白の時間」を少なくできるのがベテランの技なのです。

猪野先生のこの指導では、

丁寧に指導し、なおかつ行列を作っていません。

何気ない場面でしたが、指導教諭の技を感じた場面でした。

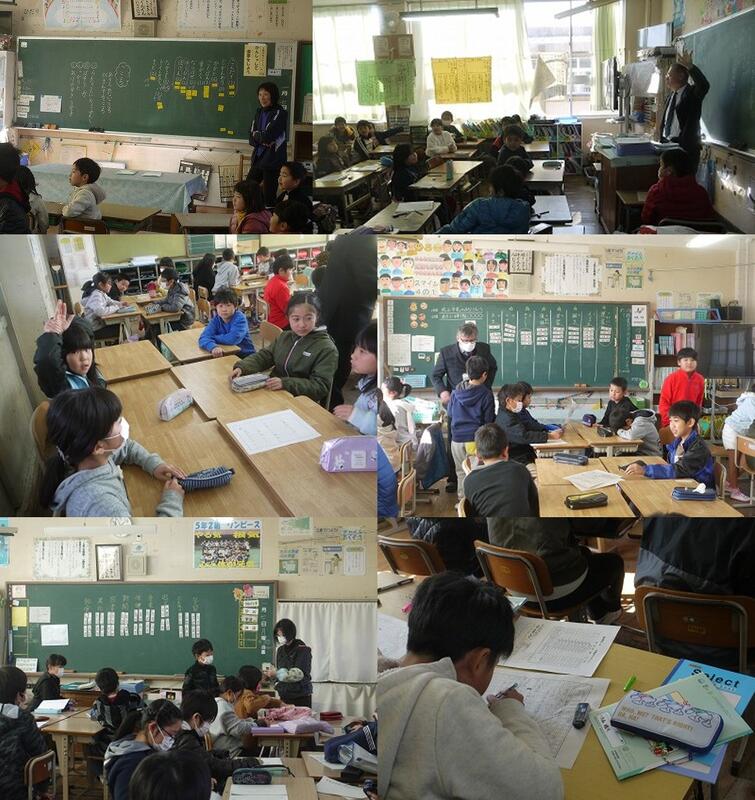

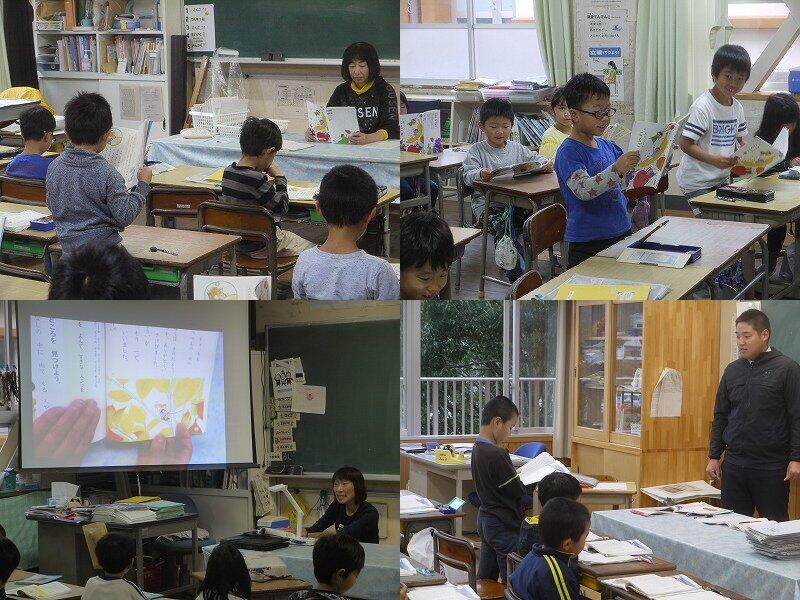

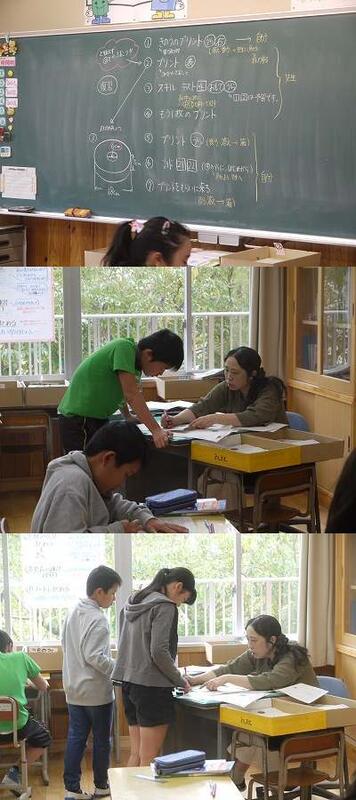

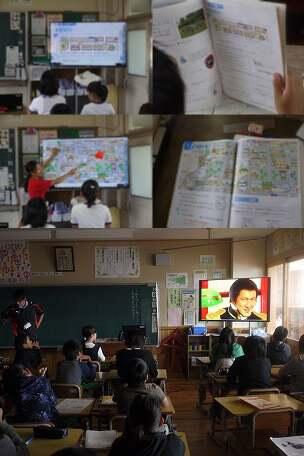

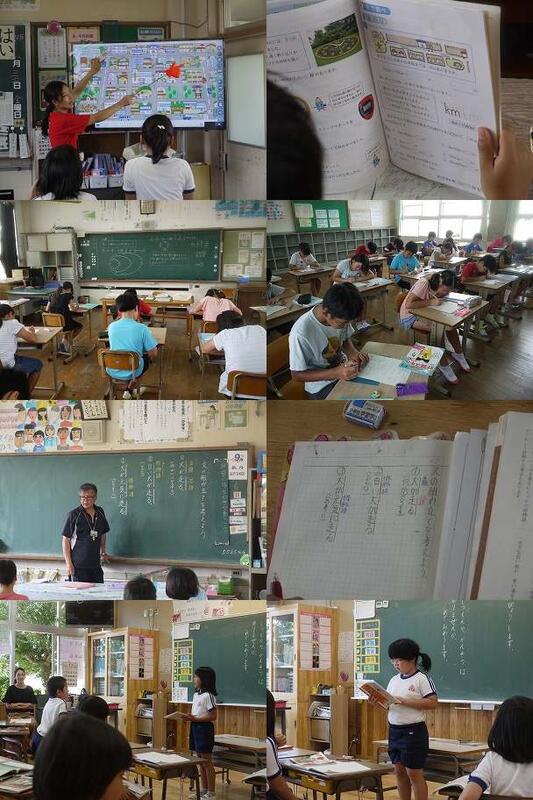

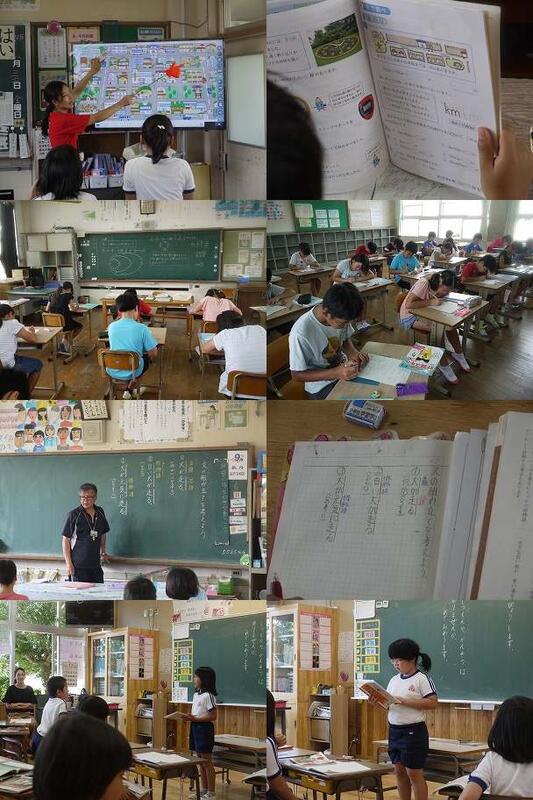

教科指導におけるICTの活用

延岡市内の小中学校のICT環境は劇的に進化し、

本校でも、現在一教室を除いて全ての普通教室に大型ディスプレイが整備されました。

残る一教室も早晩整備されることと思います。

また、実物投影機も各学年の複数台常備されています。

本校では、この環境を最大限に生かすため

デジタル教科書の整備を進めています。

デジタル教科書の最大の特徴は、

「子ども達の手元にある教科書と全く同じ画面が大型ディスプレイに投影されること」です。

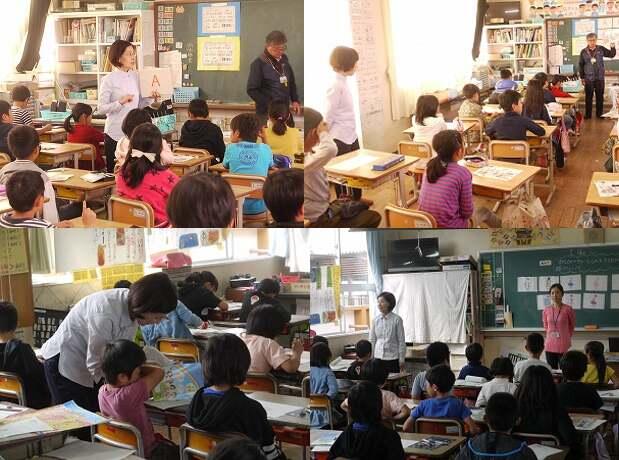

写真の上2段は、先生が大型ディスプレイで示す絵で、説明をしているところです。

ディスプレイと教科書の絵が同じだと、子どもはどこを説明しているか瞬間的に理解します。

先生が、指し示すポイントも、より多くの子どもにわかりやすくなります。

場合によっては、そのポイントを拡大したり、印を付けたりしながら理解を促していきます。

写真の最下段は、NHKが提供するビデオクリップで歴史の学習をしているところです。

NHKは質のよい動画教材を無償で提供しています。

以前は動画というと放映時間の決まっている教育テレビ番組しかありませんでしたが、

現在では、ビデオクリップという形で、いつでも、豊富なコンテンツの中から選択して

授業のねらいにぴったり合った教材を見せることができます。

例えば、

雲の動きを示した動画を進めたり止めたりしながら子どもに天気予報をさせたり、

円の面積の公式の裏にある考え方を、動く図形で示したり等

ビデオクリップを使うとよく分かる授業場面は、たくさんあります。

本校でも、現在一教室を除いて全ての普通教室に大型ディスプレイが整備されました。

残る一教室も早晩整備されることと思います。

また、実物投影機も各学年の複数台常備されています。

本校では、この環境を最大限に生かすため

デジタル教科書の整備を進めています。

デジタル教科書の最大の特徴は、

「子ども達の手元にある教科書と全く同じ画面が大型ディスプレイに投影されること」です。

写真の上2段は、先生が大型ディスプレイで示す絵で、説明をしているところです。

ディスプレイと教科書の絵が同じだと、子どもはどこを説明しているか瞬間的に理解します。

先生が、指し示すポイントも、より多くの子どもにわかりやすくなります。

場合によっては、そのポイントを拡大したり、印を付けたりしながら理解を促していきます。

写真の最下段は、NHKが提供するビデオクリップで歴史の学習をしているところです。

NHKは質のよい動画教材を無償で提供しています。

以前は動画というと放映時間の決まっている教育テレビ番組しかありませんでしたが、

現在では、ビデオクリップという形で、いつでも、豊富なコンテンツの中から選択して

授業のねらいにぴったり合った教材を見せることができます。

例えば、

雲の動きを示した動画を進めたり止めたりしながら子どもに天気予報をさせたり、

円の面積の公式の裏にある考え方を、動く図形で示したり等

ビデオクリップを使うとよく分かる授業場面は、たくさんあります。

PTAバザー

PTAバザー

今年もPTA特別委員会の皆さんを中心に、

各学年の模擬店による食品販売、物品販売。

教養部の遊び学校。

こやじ会は鶏モモ焼きなどの販売。

みなさん、頑張っていただきました。

写真にあるように大盛況でした。

子供達も普段と違う学校の雰囲気になるこの行事を毎年楽しみにしています。

良い天気にも恵まれ、楽しく意義深いバザーができましたこと、

ご協力くださった全ての皆様に感謝いたします。

各学年の模擬店による食品販売、物品販売。

教養部の遊び学校。

こやじ会は鶏モモ焼きなどの販売。

みなさん、頑張っていただきました。

写真にあるように大盛況でした。

子供達も普段と違う学校の雰囲気になるこの行事を毎年楽しみにしています。

良い天気にも恵まれ、楽しく意義深いバザーができましたこと、

ご協力くださった全ての皆様に感謝いたします。

秋の遠足

秋の遠足

後日修学旅行に行く6年生を除く

1~5年生が、秋の遠足の出かけました。

朝からにこにこ顔で登校してきた子ども達。

出発の時には、もうワクワクの頂点に達してました。

元気よく「行ってきます。」の声でバスに乗り込む子。

うれしそうに手を振って校門を出る子。

どの子も楽しそうです。

怪我のないよう、先生の指示をよく守って

楽しい遠足にしてほしいものです。

今日の夜は、たくさん土産話を聞いてあげてください。

1~5年生が、秋の遠足の出かけました。

朝からにこにこ顔で登校してきた子ども達。

出発の時には、もうワクワクの頂点に達してました。

元気よく「行ってきます。」の声でバスに乗り込む子。

うれしそうに手を振って校門を出る子。

どの子も楽しそうです。

怪我のないよう、先生の指示をよく守って

楽しい遠足にしてほしいものです。

今日の夜は、たくさん土産話を聞いてあげてください。

キンモクセイ

キンモクセイ

北校舎の前に大きなキンモクセイがあります。

この季節になると花が咲き、芳しい香りが漂います。

秋を感じさせる嗅覚の刺激。

今まさにキンモクセイの季節です。

子ども達の感性を高めるのにも一役買っています。

深まる秋の季語でもありますね。

大人になっても、「ここにでっかいキンモクセイがあったなあ」と

きっと記憶に残るであろう、そんな存在感で堂々と立っています。

この季節になると花が咲き、芳しい香りが漂います。

秋を感じさせる嗅覚の刺激。

今まさにキンモクセイの季節です。

子ども達の感性を高めるのにも一役買っています。

深まる秋の季語でもありますね。

大人になっても、「ここにでっかいキンモクセイがあったなあ」と

きっと記憶に残るであろう、そんな存在感で堂々と立っています。

西階幼稚園の園児といもほり

西階幼稚園の園児といもほり

5年生と西階幼稚園の園児が、いもほりをしました。

畑は、甲斐俊行さんにお借りしています。

俊行さんには、玉ねぎ畑とイモ畑をお世話いただいています。

そして自宅の菜園も見学させていただいています。

本当にありがとうございます。

5年生は、

園児に優しく接しながら、

お兄さん・お姉さんらしくふるまって

いもほりをする姿が印象的でした。

「たくさん取れたね。」「大きいね。」と

共感することばが、とても素敵でしたよ。

畑は、甲斐俊行さんにお借りしています。

俊行さんには、玉ねぎ畑とイモ畑をお世話いただいています。

そして自宅の菜園も見学させていただいています。

本当にありがとうございます。

5年生は、

園児に優しく接しながら、

お兄さん・お姉さんらしくふるまって

いもほりをする姿が印象的でした。

「たくさん取れたね。」「大きいね。」と

共感することばが、とても素敵でしたよ。

道徳の研究授業

道徳の研究授業

3年2組のみんなと

担任の坂東先生が道徳科の研究授業に臨みました。

市内の学校から見えた約50名くらいの先生方が参観されました。

最初は緊張気味の子ども達でしたが、

積極的に発表し、

考え議論する道徳のあり方を、先生方に見ていただくことができました。

発表する子だけではなくて、聞いている子も真剣そのもの。

みんなの前で役割演技をした子もいましたよ。

南方小学校では、全ての先生が年に1回は研究授業を行い、

授業の腕を磨くことにしています。

子ども達も坂東先生も頑張った研究授業でした。

担任の坂東先生が道徳科の研究授業に臨みました。

市内の学校から見えた約50名くらいの先生方が参観されました。

最初は緊張気味の子ども達でしたが、

積極的に発表し、

考え議論する道徳のあり方を、先生方に見ていただくことができました。

発表する子だけではなくて、聞いている子も真剣そのもの。

みんなの前で役割演技をした子もいましたよ。

南方小学校では、全ての先生が年に1回は研究授業を行い、

授業の腕を磨くことにしています。

子ども達も坂東先生も頑張った研究授業でした。

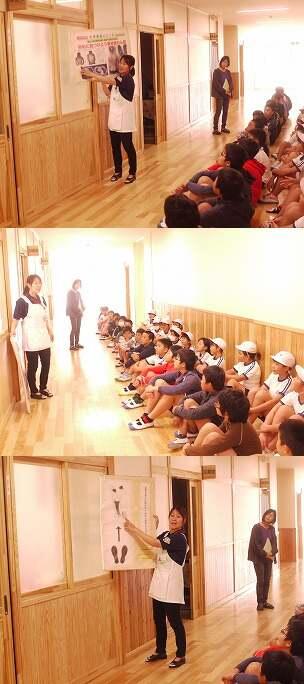

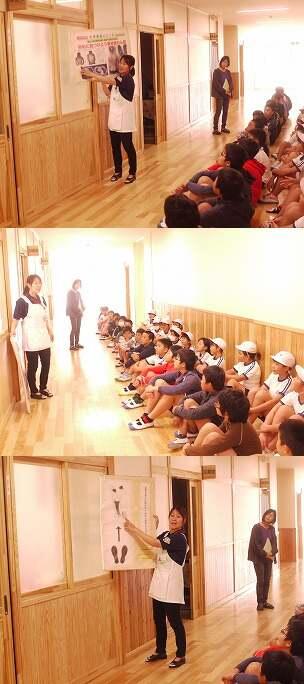

脊柱側彎検査

脊柱側彎検査

背骨の曲がりを検査する

脊柱側彎検査(せきちゅうそくわんけんさ)が行われました。

対象は5年生。

宮崎県健康づくり協会の皆様の御協力で、

5年生全員の検査が滞りなく行われました。

本検査は、自治体によって行われているところと行われないところがあるようです。

延岡市は予算化され、しっかりと実施されています。

脊柱側彎検査(せきちゅうそくわんけんさ)が行われました。

対象は5年生。

宮崎県健康づくり協会の皆様の御協力で、

5年生全員の検査が滞りなく行われました。

本検査は、自治体によって行われているところと行われないところがあるようです。

延岡市は予算化され、しっかりと実施されています。

空飛ぶ新玉ねぎの苗植え

空飛ぶ新玉ねぎの苗植え

3年生ののたんこ学習(総合的な学習の時間)で、

空飛ぶ新玉ねぎの苗植えをしました

甲斐俊行さんのお世話で、畑は準備万端。

延岡の名産『空飛ぶ新玉ねぎ』を

学級毎の畝に並んで植えていきました。

スクスク育つよう水やりや草取りを頑張ってください。

おいしい玉ねぎが育ったら、

給食で食べることになっています。

空飛ぶ新玉ねぎの苗植えをしました

甲斐俊行さんのお世話で、畑は準備万端。

延岡の名産『空飛ぶ新玉ねぎ』を

学級毎の畝に並んで植えていきました。

スクスク育つよう水やりや草取りを頑張ってください。

おいしい玉ねぎが育ったら、

給食で食べることになっています。

延岡市小学校陸上教室

延岡市小学校陸上教室

延岡市小学校陸上教室が、西階陸上競技場で行われ、

延岡市内1000人の6年生が一堂に会し、

鍛えた技を競いました。

南方小学校は、各種目に健闘し入賞続出。

8位までの入賞は、男子が8種目、女子が6種目ありました。

優勝種目も、女子50mハードル、女子4✕100mリレーと2種目ありましたし、

男子100mは、8人の入賞者のうち3人を南方小が占めました。

選手の皆さんはもちろんですが、

自分の学校を一生懸命応援することも大切なことです。

南方小学校の応援の声がよく聞こえていました。

とても素晴らしいと思いました。

多くの方のサポートで、一流の陸上競技場で

競技する貴重な体験ができたことに感謝しつつ、

また明日からの学びや生活に頑張ってほしいものです。

延岡市内1000人の6年生が一堂に会し、

鍛えた技を競いました。

南方小学校は、各種目に健闘し入賞続出。

8位までの入賞は、男子が8種目、女子が6種目ありました。

優勝種目も、女子50mハードル、女子4✕100mリレーと2種目ありましたし、

男子100mは、8人の入賞者のうち3人を南方小が占めました。

選手の皆さんはもちろんですが、

自分の学校を一生懸命応援することも大切なことです。

南方小学校の応援の声がよく聞こえていました。

とても素晴らしいと思いました。

多くの方のサポートで、一流の陸上競技場で

競技する貴重な体験ができたことに感謝しつつ、

また明日からの学びや生活に頑張ってほしいものです。

学校は多くの方に支えられています

学校は多くの方に支えられています

上の写真は、学校西側にある

甲斐俊行さんの畑での作業の様子です。

先日、学校評議員の甲斐俊行さんとJA職員の方々、

教育委員会の伊東先生、そして本校技術員の甲斐忠典先生で、

今度3年生が体験学習をさせていただく、

「空飛ぶ新玉ねぎ」の畑の準備をしてくださいました。

肥料をまいたり、土を耕したりなど大変な作業でした。

3年生が苗植えをスムーズにでき、

かつ、玉ねぎがすくすく育つよう御苦労いただきました。

下の写真は、先日の台風24号で損壊した学校南側のフェンスを

甲斐忠典先生が、応急処置で修理してくださった様子と、

倒れたサクラの木がすっかり裁断され、

きれいになった様子です。

これも甲斐先生と教育委員会の伊東さんはじめ、

学校技術指導員の皆さんのおかげです。

学校は、多くの方に支えられています。

皆さん本当にありがとうございます。

甲斐俊行さんの畑での作業の様子です。

先日、学校評議員の甲斐俊行さんとJA職員の方々、

教育委員会の伊東先生、そして本校技術員の甲斐忠典先生で、

今度3年生が体験学習をさせていただく、

「空飛ぶ新玉ねぎ」の畑の準備をしてくださいました。

肥料をまいたり、土を耕したりなど大変な作業でした。

3年生が苗植えをスムーズにでき、

かつ、玉ねぎがすくすく育つよう御苦労いただきました。

下の写真は、先日の台風24号で損壊した学校南側のフェンスを

甲斐忠典先生が、応急処置で修理してくださった様子と、

倒れたサクラの木がすっかり裁断され、

きれいになった様子です。

これも甲斐先生と教育委員会の伊東さんはじめ、

学校技術指導員の皆さんのおかげです。

学校は、多くの方に支えられています。

皆さん本当にありがとうございます。

外国語活動サポーター

外国語活動サポーター

3・4年生の外国語活動の授業が今年から始まっています。

延岡市では、ALTに加えて、外国語活動サポーターとして

地域の方を各学校に派遣してくださっています。

南方小学校には、渡邉裕子先生に来ていただいてます。

外国語を専門に教えてくださる先生ということで、

子ども達も意欲的に学んでいるようです。

この日は、アルファベットの正しい発音

好きなもの・ことを聞いたり話したりするいい方

などを教えていただきました。

延岡市では、ALTに加えて、外国語活動サポーターとして

地域の方を各学校に派遣してくださっています。

南方小学校には、渡邉裕子先生に来ていただいてます。

外国語を専門に教えてくださる先生ということで、

子ども達も意欲的に学んでいるようです。

この日は、アルファベットの正しい発音

好きなもの・ことを聞いたり話したりするいい方

などを教えていただきました。

おもちゃランドを開こう

おもちゃランドを開こう

生活科の学習に「おもちゃランドを開こう」があります。

1年生と2年生の合同の授業で、

2年生が準備した『おもちゃランド』で、1年生が遊びます。

2年生がお兄さん・お姉さんぶりを発揮して、

説明したり、やってみせたりして

楽しく遊べるように役割を演じていました。

2年生の

「1年生が喜ぶ姿を見て喜べる」

その思いが感じられて、成長をほほえましく眺めていました。

1年生と2年生の合同の授業で、

2年生が準備した『おもちゃランド』で、1年生が遊びます。

2年生がお兄さん・お姉さんぶりを発揮して、

説明したり、やってみせたりして

楽しく遊べるように役割を演じていました。

2年生の

「1年生が喜ぶ姿を見て喜べる」

その思いが感じられて、成長をほほえましく眺めていました。

ジョー先生は子どもたちと遊んでくれます

ジョー先生は子どもたちと遊んでくれます

ALTのジョー先生は、

昼休み子ども達と遊んでくれます。

遊びの中で、自然にコミュニケーションが生まれます。

英語によるコミュニケーションもきっと生まれることと思います。

このような形で、

子どもたちが抵抗なく英語に慣れ親しむことができる場は

私たち大人の世代ではなかなかありませんでした。

ありがたいことだと思います。

それと同時に、

子どもたちには、積極的にジョー先生と遊んで、

英語を使ってみてほしいと思います。

昼休み子ども達と遊んでくれます。

遊びの中で、自然にコミュニケーションが生まれます。

英語によるコミュニケーションもきっと生まれることと思います。

このような形で、

子どもたちが抵抗なく英語に慣れ親しむことができる場は

私たち大人の世代ではなかなかありませんでした。

ありがたいことだと思います。

それと同時に、

子どもたちには、積極的にジョー先生と遊んで、

英語を使ってみてほしいと思います。

通学路合同点検

通学路合同点検

「延岡市通学路交通安全プログラム」に則って、

通学路合同点検が行われました。

地区関係者、市土木課、市教育委員会、市地域交通安全推進課、そして学校関係者

等の各部署の関係者が一堂に会して、市内全小中学校の通学路を年1回ずつ点検します。

今日は南方小学校区の点検で、

うぐいす団地から西階台を結ぶ道路沿いにある崖などを

点検しました。

通学路合同点検が行われました。

地区関係者、市土木課、市教育委員会、市地域交通安全推進課、そして学校関係者

等の各部署の関係者が一堂に会して、市内全小中学校の通学路を年1回ずつ点検します。

今日は南方小学校区の点検で、

うぐいす団地から西階台を結ぶ道路沿いにある崖などを

点検しました。

百割計算にチャレンジ

百割計算にチャレンジ

運動会が終わって、

気候もよくなり、より勉学に集中できる季節になってきました。

3年生以上は全学級で、

百割計算にチャレンジしています。

まずは、あまりなしのわり算です。

6年生などは、最初から1分30秒を切る子が

クラスに20人以上いたということで、

現在では、かなりタイムも伸びてきているようです。

これが、あまりのあるわり算になるとかなり難易度が上がり

時間がかかると思われます。

最終的には、高学年で

あまりのあるわり算が、

5分~2分でできることを目指して取り組んでいきます。

気候もよくなり、より勉学に集中できる季節になってきました。

3年生以上は全学級で、

百割計算にチャレンジしています。

まずは、あまりなしのわり算です。

6年生などは、最初から1分30秒を切る子が

クラスに20人以上いたということで、

現在では、かなりタイムも伸びてきているようです。

これが、あまりのあるわり算になるとかなり難易度が上がり

時間がかかると思われます。

最終的には、高学年で

あまりのあるわり算が、

5分~2分でできることを目指して取り組んでいきます。

躍動!のたんこ・・・感動とときめきの運動会

躍動!のたんこ・・・感動とときめきの運動会

南方小学校の子どもたちが

見る人を感動させる運動会を目指して、

「一生懸命にやる運動会」、そして「先生から言われなくてもできる運動会」に

チャレンジしました。

解団式での団長の涙。

指先までピンと伸びたダンス。

ゴールの向こうまで走り抜けた徒走。

縁の下の力持ちのごとくみんなのために働いた係の仕事。

途切れることのない応援の声。

ご覧になっていかがでしたか?

小さな小学生の子どもたちが全力で頑張る姿は、

私たち大人にも元気を与えてくれます。

演技・競技をやり遂げた達成感や応援を通した連帯感は、

子どもたちの道徳性を伸ばすでしょう。

運動の喜びや心地よい疲労は、

子どもたちの健やかな体を作ることと思います。

躍動するのたんこの姿がいつまでも心に残る

素晴らしい平成30年度の南方小学校運動会になりました。

見る人を感動させる運動会を目指して、

「一生懸命にやる運動会」、そして「先生から言われなくてもできる運動会」に

チャレンジしました。

解団式での団長の涙。

指先までピンと伸びたダンス。

ゴールの向こうまで走り抜けた徒走。

縁の下の力持ちのごとくみんなのために働いた係の仕事。

途切れることのない応援の声。

ご覧になっていかがでしたか?

小さな小学生の子どもたちが全力で頑張る姿は、

私たち大人にも元気を与えてくれます。

演技・競技をやり遂げた達成感や応援を通した連帯感は、

子どもたちの道徳性を伸ばすでしょう。

運動の喜びや心地よい疲労は、

子どもたちの健やかな体を作ることと思います。

躍動するのたんこの姿がいつまでも心に残る

素晴らしい平成30年度の南方小学校運動会になりました。

第110回秋季大運動会

第110回秋季大運動会

延岡市立南方小学校

第110回秋季大運動会は、おかげさまをもちまして

大成功のうちに終了いたしました。

皆様の御協力に心より感謝いたします。

また、子どもたちの頑張りを大いに賞賛したいと思います。

写真は改めてアップいたします。

まずは、関わってくださった全ての皆様に御礼まで。

第110回秋季大運動会は、おかげさまをもちまして

大成功のうちに終了いたしました。

皆様の御協力に心より感謝いたします。

また、子どもたちの頑張りを大いに賞賛したいと思います。

写真は改めてアップいたします。

まずは、関わってくださった全ての皆様に御礼まで。

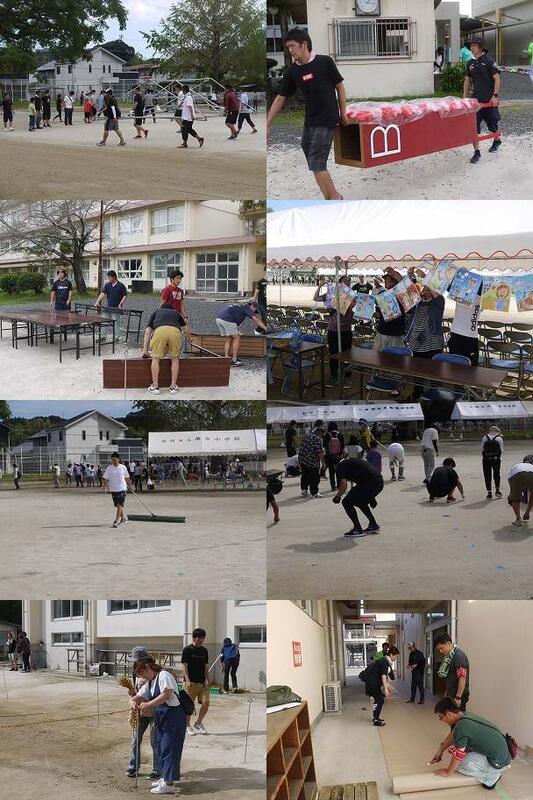

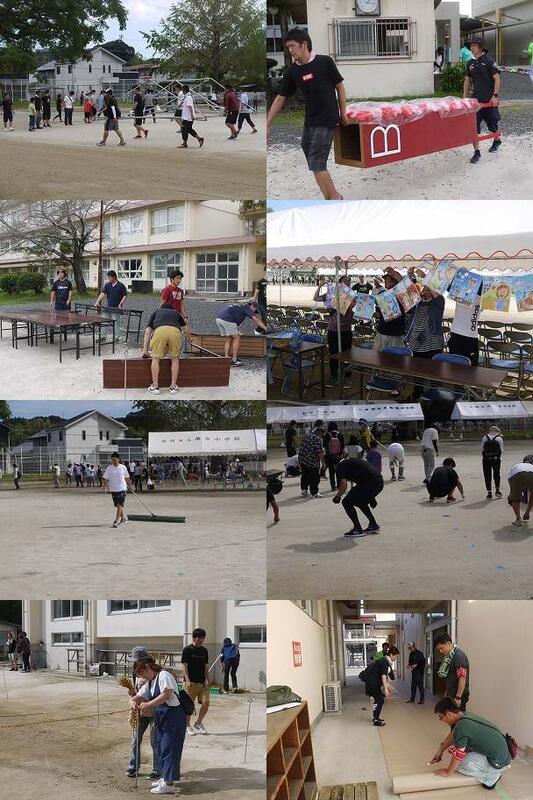

臨時休業日に準備完了!

臨時休業日に準備完了!

何とも奇跡的な一日でした。

運動会前日の今日、台風25号の影響で

子どもたちは臨時休業となりました。

当然、風雨のため準備が十分にできない事態を想定していましたが、

何と、午前中から晴れ間が見え、風も弱まり

奇跡的に台風一過の天気に恵まれました。

おかげさまで、準備は予定どおり、

いや、それ以上にスムーズに進み、

予定の16時よりも1時間30分早い14時30分には

作業が終了しました。

今日ほど天に感謝したことはありません。

また、PTAの皆様の御協力、

特に、施設体育部の役員の皆様、

PTA執行部の皆様には、朝早くから夕方最後まで

御尽力いただきました。

心から御礼申し上げます。

明日は、

「見る人を感動させる運動会」、

「先生に言われなくてもできる運動会」

これを目指して、児童も職員も頑張ります!

運動会前日の今日、台風25号の影響で

子どもたちは臨時休業となりました。

当然、風雨のため準備が十分にできない事態を想定していましたが、

何と、午前中から晴れ間が見え、風も弱まり

奇跡的に台風一過の天気に恵まれました。

おかげさまで、準備は予定どおり、

いや、それ以上にスムーズに進み、

予定の16時よりも1時間30分早い14時30分には

作業が終了しました。

今日ほど天に感謝したことはありません。

また、PTAの皆様の御協力、

特に、施設体育部の役員の皆様、

PTA執行部の皆様には、朝早くから夕方最後まで

御尽力いただきました。

心から御礼申し上げます。

明日は、

「見る人を感動させる運動会」、

「先生に言われなくてもできる運動会」

これを目指して、児童も職員も頑張ります!

風雨が強くなるため安全指導

風雨が強くなるため安全指導

強風域が宮崎県に近づきつつありますので、

下校時刻を早めると同時に、

職員が各担当地区まで付いて行き、児童の下校を見守りました。

「下校後は家で静かに過ごし、

外出しないこと」など、

児童の安全に関する注意事項をプリントに載せております。

家庭での御指導をよろしくお願いします。

下校時刻を早めると同時に、

職員が各担当地区まで付いて行き、児童の下校を見守りました。

「下校後は家で静かに過ごし、

外出しないこと」など、

児童の安全に関する注意事項をプリントに載せております。

家庭での御指導をよろしくお願いします。

むうちゃんが来たよ

むうちゃんが来たよ

1年生のダンスは「みやざきけんサンバ」。

何と当日、宮崎犬の一人いや一匹の

「むうちゃん」が飛び入り参加してくれます!

この日は、

当日突然むうちゃんが来て

1年生がびっくりしないように

リハーサルに来てくれました。

1年生は大喜び。

張り切ってダンスしていましたよ。

何と当日、宮崎犬の一人いや一匹の

「むうちゃん」が飛び入り参加してくれます!

この日は、

当日突然むうちゃんが来て

1年生がびっくりしないように

リハーサルに来てくれました。

1年生は大喜び。

張り切ってダンスしていましたよ。

運動会予行

運動会予行

運動会の予行を行いました。

「運動会の予行は、本番の運動会がうまくいくように、

これまで習ったことがきちんとできるか確かめるためにやります。

したがって、

1 本番のつもりで「一生懸命」やること

2 うまくできたところとできなかったことをしっかり覚えておくこと。

3 本番ではどうしたらよいかよく考えること。

この3つを頑張りましょう。」と校長先生の話がありました。

子どもたちは、

真剣な表情で頑張っていました。

きっと、それぞれ反省をし、本番に向けて「小さな目標」を立てて

臨んでいくことと思います。

職員は、本日反省の職員会を行い、

本番に向けての修正点等を確認し、

運動会がより充実するよう取り組んでいきます。

「運動会の予行は、本番の運動会がうまくいくように、

これまで習ったことがきちんとできるか確かめるためにやります。

したがって、

1 本番のつもりで「一生懸命」やること

2 うまくできたところとできなかったことをしっかり覚えておくこと。

3 本番ではどうしたらよいかよく考えること。

この3つを頑張りましょう。」と校長先生の話がありました。

子どもたちは、

真剣な表情で頑張っていました。

きっと、それぞれ反省をし、本番に向けて「小さな目標」を立てて

臨んでいくことと思います。

職員は、本日反省の職員会を行い、

本番に向けての修正点等を確認し、

運動会がより充実するよう取り組んでいきます。

台風24号

台風24号

台風24号。

皆様のお宅は大丈夫だったでしょうか。

また、お怪我などなかったでしょうか。

被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

南方小学校でも被害がありました。

プール裏のサクラの木が倒れ、フェンスが損壊しました。

また南門そばのセンダンの折れた枝が反対側の歩道に飛ばされ、

幼稚園のフェンスも一部曲がってしまいました

困ったのは

地上10メートルぐらいの所に、3mほどの折れた枝が

引っかかったままになっていて、いつ落ちるか分からない状態だったことです。

ひもを取り付けたボールを職員数名で投げ続け、

30分ほどして何とかひもが引っかかり、枝を取り除くことができました。

河川敷駐車場は、完全に水につかりましたので、

当日までにどれくらい状態が回復するか見極める必要がありそうです。

折れた枝の切断には、教育委員会総務課付きの技術員の方々が尽力くださいました。

また枝の搬出には、本校職員が対応しました。

おかげさまで、綺麗に、安全になりました。

フェンスの状況等を教育委員会総務課の職員の方々がチェックに来てくださいました。

こちらも対応してくださることと思います。

写真1段目左から:南門の反対側の歩道に飛ばされた枝

サクラの枝を切断する市教育委員会総務課の伊東先生

写真2段目左から:フェンスを突き破って倒れたサクラの木

河川敷駐車場~完全に水没

写真3段目左から:地上10メートルの所に引っかかっていた枝

折れたセンダン等の枝を搬出する武田・甲斐両先生

皆様のお宅は大丈夫だったでしょうか。

また、お怪我などなかったでしょうか。

被害を受けられた皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

南方小学校でも被害がありました。

プール裏のサクラの木が倒れ、フェンスが損壊しました。

また南門そばのセンダンの折れた枝が反対側の歩道に飛ばされ、

幼稚園のフェンスも一部曲がってしまいました

困ったのは

地上10メートルぐらいの所に、3mほどの折れた枝が

引っかかったままになっていて、いつ落ちるか分からない状態だったことです。

ひもを取り付けたボールを職員数名で投げ続け、

30分ほどして何とかひもが引っかかり、枝を取り除くことができました。

河川敷駐車場は、完全に水につかりましたので、

当日までにどれくらい状態が回復するか見極める必要がありそうです。

折れた枝の切断には、教育委員会総務課付きの技術員の方々が尽力くださいました。

また枝の搬出には、本校職員が対応しました。

おかげさまで、綺麗に、安全になりました。

フェンスの状況等を教育委員会総務課の職員の方々がチェックに来てくださいました。

こちらも対応してくださることと思います。

写真1段目左から:南門の反対側の歩道に飛ばされた枝

サクラの枝を切断する市教育委員会総務課の伊東先生

写真2段目左から:フェンスを突き破って倒れたサクラの木

河川敷駐車場~完全に水没

写真3段目左から:地上10メートルの所に引っかかっていた枝

折れたセンダン等の枝を搬出する武田・甲斐両先生

漢字の書き取りチェック

漢字の書き取りチェック

南方小学校の全学級で、

1年から6年までの漢字をチェックする同じテストを実施します。

各学年10問ずつの計60問。

ただしその学年の漢字までになりますので、

2年生は20問、5年生は50問という具合です。

このテストで、子ども達の漢字力を「見える化」して、

その結果をもとに徹底指導していきます。

1年から6年までの漢字をチェックする同じテストを実施します。

各学年10問ずつの計60問。

ただしその学年の漢字までになりますので、

2年生は20問、5年生は50問という具合です。

このテストで、子ども達の漢字力を「見える化」して、

その結果をもとに徹底指導していきます。

虫探し(1年)

虫探し(1年)

先週、1年生は生活科で、

虫を探して校庭を歩きました。

熱心に探した結果、

バッタを捕まえる子が多かったようです。

トンボもたくさんいましたが、動きが速すぎて

捕まえることはできませんでした。

中には、大きな石をひっくり返して

ダンゴムシを見つけた子もいました。

虫を探して校庭を歩きました。

熱心に探した結果、

バッタを捕まえる子が多かったようです。

トンボもたくさんいましたが、動きが速すぎて

捕まえることはできませんでした。

中には、大きな石をひっくり返して

ダンゴムシを見つけた子もいました。

授業の風景

授業の風景

グラウンドでは、リレー選手への応援の声。

教室では、ノートを一心に取る姿、

先生の話を聞き逃すまいと目と心と耳で聞く姿、

課題を必死になって解こうとする姿・・・、

運動会の練習で、精一杯体を動かしている子どももいれば、

教室で、頭をフル回転して頭脳を鍛えている子どももいます。

はたまた、校外学習に出かけている子どもたちも・・・。

学校は実にダイナミックなところです。

静と動。それぞれの学習活動を経る中で、

子どもたちの心と体と頭は鍛えられていきます。

教室では、ノートを一心に取る姿、

先生の話を聞き逃すまいと目と心と耳で聞く姿、

課題を必死になって解こうとする姿・・・、

運動会の練習で、精一杯体を動かしている子どももいれば、

教室で、頭をフル回転して頭脳を鍛えている子どももいます。

はたまた、校外学習に出かけている子どもたちも・・・。

学校は実にダイナミックなところです。

静と動。それぞれの学習活動を経る中で、

子どもたちの心と体と頭は鍛えられていきます。

運動会練習たけなわ

運動会練習たけなわ

昼休みは各団ごとに集まって応援練習。

今日の1校時「全体練習」では、全校児童が一堂に会して

開会式や全校ダンスの練習がありました。

また今日の昼休みは、対団リレーの練習が始まります。

体育の時間は、もちろん学年全体での

ダンス、団技、徒走等の練習に余念がありません。

明後日には、予行練習もあります。

まさに、運動会練習は今たけなわです。

今日の1校時「全体練習」では、全校児童が一堂に会して

開会式や全校ダンスの練習がありました。

また今日の昼休みは、対団リレーの練習が始まります。

体育の時間は、もちろん学年全体での

ダンス、団技、徒走等の練習に余念がありません。

明後日には、予行練習もあります。

まさに、運動会練習は今たけなわです。

耳すま集会(5年生)

耳すま集会(5年生)

今回の耳をすまして聞こう集会は、5年生の番でした。

ユーモラスで、思わず体を動かしたくなる「どんぶりパーティー」。

群読「三連水車」では、その風景が頭に浮かんできそうでした。

合唱「優しさのかけら」で響く108名のハーモニー。心が震えました。

今、5年生108人がここに集い、声を合わせることで生まれる歌声は

世界でたった一つだけのものです。

昨年新校舎落成記念式典で、やはり素晴らしい合唱を聴かせてくれた

4年生が、1年を経て一段と成長して聞かせてくれたハーモニー。

見事でした。

協働の心を忘れずに、最上級生に向けて

今後も頑張ってほしいと思います。

ユーモラスで、思わず体を動かしたくなる「どんぶりパーティー」。

群読「三連水車」では、その風景が頭に浮かんできそうでした。

合唱「優しさのかけら」で響く108名のハーモニー。心が震えました。

今、5年生108人がここに集い、声を合わせることで生まれる歌声は

世界でたった一つだけのものです。

昨年新校舎落成記念式典で、やはり素晴らしい合唱を聴かせてくれた

4年生が、1年を経て一段と成長して聞かせてくれたハーモニー。

見事でした。

協働の心を忘れずに、最上級生に向けて

今後も頑張ってほしいと思います。

算数科の研究授業

算数科の研究授業

指導教諭の猪野先生のところには、毎年たくさんの先生が参観に見えます。

この日は、教育事務所主催の算数科の研究会と

延岡市の算数部会の先生方約30人が参観されました。

6年生は、対話の場面で積極的に発言したり、

友達の意見をよく聞いて深く学んでいました。

子供達の学びの様子が、先生方の研究上参考になったことと思います。

この日は、教育事務所主催の算数科の研究会と

延岡市の算数部会の先生方約30人が参観されました。

6年生は、対話の場面で積極的に発言したり、

友達の意見をよく聞いて深く学んでいました。

子供達の学びの様子が、先生方の研究上参考になったことと思います。

ジョー先生

ジョー先生

新しく南方小学校に来てくださっている

ALTのジョー先生は、笑顔がとっても素敵な爽やか青年です。

にこにこしているので、

子どもたちも自然に笑顔になり、安心して授業を受けています。

この日は6年生の外国語の授業に入ってくださいました。

最後の質問コーナーでは、

Do you like ~? Can you ~?

といった表現で、先生に質問する時間でした。

子どもたちが積極的に質問して、活気ある授業でした。

これからもよろしくお願いします。

ALTのジョー先生は、笑顔がとっても素敵な爽やか青年です。

にこにこしているので、

子どもたちも自然に笑顔になり、安心して授業を受けています。

この日は6年生の外国語の授業に入ってくださいました。

最後の質問コーナーでは、

Do you like ~? Can you ~?

といった表現で、先生に質問する時間でした。

子どもたちが積極的に質問して、活気ある授業でした。

これからもよろしくお願いします。

運動会運営委員会

運動会運営委員会

運動会には、

招集係、出発準備係、出発合図係など

5・6年生が分担して、運動会を支える係があります。

今日は全5・6年生が、各係に分かれて、

仕事の確認、仕事の分担、用具の確認等を行いました。

運動会当日は、競技・演技の他に、

この係の活動にも是非注目してください。

1段目・・・左から:出発準備、招集、計時・進行

2段目・・・採点、用具準備、出発合図

3段目・・・決勝審判、サポーター・児童管理、救護

4段目・・・放送、リーダー

招集係、出発準備係、出発合図係など

5・6年生が分担して、運動会を支える係があります。

今日は全5・6年生が、各係に分かれて、

仕事の確認、仕事の分担、用具の確認等を行いました。

運動会当日は、競技・演技の他に、

この係の活動にも是非注目してください。

1段目・・・左から:出発準備、招集、計時・進行

2段目・・・採点、用具準備、出発合図

3段目・・・決勝審判、サポーター・児童管理、救護

4段目・・・放送、リーダー

ウナギの放流体験

ウナギの放流体験

五ヶ瀬川学習を展開している3年生。

今日は、五ヶ瀬川漁業協同組合の皆様の御協力で、

ウナギを五ヶ瀬川に放流し、

ウナギが元気で育つようなきれいな五ヶ瀬川を維持しようという

意識を高めました。

ヌルヌルしたウナギに悪戦苦闘しながらも、

「大きくなってね。」と願いを込めて放流しました。

漁業協同組合の皆さんがたくさんのウナギを持ってきてくださったので、

全員が数匹のウナギを自分の手で放流できました。

また、子どもたちの素朴な質問に

真摯に回答していただきました。

夕刊デイリーで明後日以降、記事になる予定です。

また、ケーブルメディアワイワイ

9月17日(月)の「ここほれワイワイ」で放映予定です。

今日は、五ヶ瀬川漁業協同組合の皆様の御協力で、

ウナギを五ヶ瀬川に放流し、

ウナギが元気で育つようなきれいな五ヶ瀬川を維持しようという

意識を高めました。

ヌルヌルしたウナギに悪戦苦闘しながらも、

「大きくなってね。」と願いを込めて放流しました。

漁業協同組合の皆さんがたくさんのウナギを持ってきてくださったので、

全員が数匹のウナギを自分の手で放流できました。

また、子どもたちの素朴な質問に

真摯に回答していただきました。

夕刊デイリーで明後日以降、記事になる予定です。

また、ケーブルメディアワイワイ

9月17日(月)の「ここほれワイワイ」で放映予定です。

応援タイム

応援タイム

朝の授業前の時間に「応援タイム」がありました。

リーダーが自団の下級生に

応援の仕方を教える時間です。

そこで感じたのは、リーダーが発揮する文字通り「リーダー性」。

各団リーダーは、人前に出ても恥ずかしがらず

堂々とした態度で、教えたり、やってみせたりしていました。

特に6年生の中には、

「1年生。動きはバッチリなので、あとは声をしっかり出してください。」

と先輩らしいほめ言葉と指導のことばが言える姿も…。

6年生は運動会を通して、大きく成長します。

その一つが、こうした「下級生に対するリーダー性の発揮場面」や

「人前に出る経験」だと思います。

その成長に、胸が熱くなります。

リーダーが自団の下級生に

応援の仕方を教える時間です。

そこで感じたのは、リーダーが発揮する文字通り「リーダー性」。

各団リーダーは、人前に出ても恥ずかしがらず

堂々とした態度で、教えたり、やってみせたりしていました。

特に6年生の中には、

「1年生。動きはバッチリなので、あとは声をしっかり出してください。」

と先輩らしいほめ言葉と指導のことばが言える姿も…。

6年生は運動会を通して、大きく成長します。

その一つが、こうした「下級生に対するリーダー性の発揮場面」や

「人前に出る経験」だと思います。

その成長に、胸が熱くなります。

学力向上に係る研修会

学力向上に係る研修会

延岡市教育委員会主催の標記研修会が

本校で開催され、

南方小学校がこれまで取り組んできた実践を

公開しました。

延岡市内の学校から約50名の先生方においでいただきました。

何より、隂山メソッドの提唱者である

隂山英男先生に直接御指導を仰ぐまたとない機会となりました。

今日の研修会で得られた

成果と課題を今後の南方小学校の教育に

生かしていきます。

本校で開催され、

南方小学校がこれまで取り組んできた実践を

公開しました。

延岡市内の学校から約50名の先生方においでいただきました。

何より、隂山メソッドの提唱者である

隂山英男先生に直接御指導を仰ぐまたとない機会となりました。

今日の研修会で得られた

成果と課題を今後の南方小学校の教育に

生かしていきます。

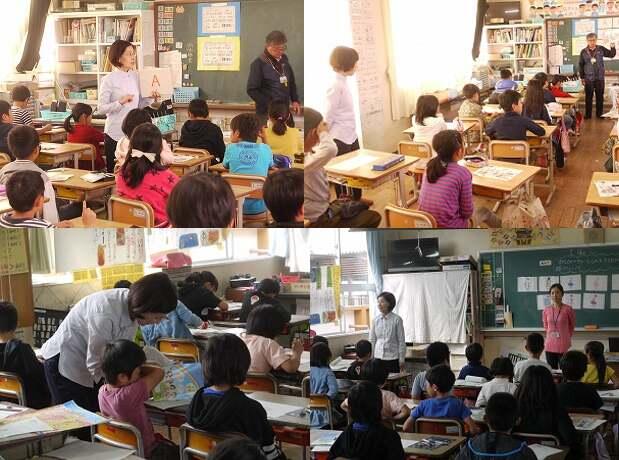

9月参観日

9月参観日

先日は南方小学校の参観日に、お忙しい中おいでいただきありがとうございました。

1年生は、お父さんお母さんがそばに来て勉強ができて嬉しそうでした。

6年生は、懇談会で修学旅行の説明をさせていただきました。

それぞれの学年で工夫し準備して当日に臨んでおります。

たくさんの参加があると、先生達もさらに張り切って授業できます。

参観日は、学校の教育活動への理解を深めていただく貴重な機会と考えています。

また、保護者の皆様にとっては、我が子の様子が家の中での様子と比べてどうなのか、

発見のある時間だと思います。

これからもご参加の程どうぞよろしくお願いいたします。

1年生は、お父さんお母さんがそばに来て勉強ができて嬉しそうでした。

6年生は、懇談会で修学旅行の説明をさせていただきました。

それぞれの学年で工夫し準備して当日に臨んでおります。

たくさんの参加があると、先生達もさらに張り切って授業できます。

参観日は、学校の教育活動への理解を深めていただく貴重な機会と考えています。

また、保護者の皆様にとっては、我が子の様子が家の中での様子と比べてどうなのか、

発見のある時間だと思います。

これからもご参加の程どうぞよろしくお願いいたします。

応援団オリエンテーション

応援団オリエンテーション

今年の運動会は

「人を感動させる運動会」を目指します。

応援団の活動もその一つです。

先日の応援団オリエンテーションでは、担当の奈須先生から

熱いメッセージが送られました。

「自分を 人を はげまそう」など松岡修造さんのことばを紹介しながら

応援団の心構えを教えてくださいました。

そして、「南方小学校歴史上最強の応援団を一緒に作っていきましょう」

と結びのメッセージ。

子どもたちの心にきっと火が灯ったことと思います。

以来、練習に遅刻しない、普段の生活や勉強も一生懸命する、などの

姿が見られ、その成長に胸を打つ場面が多々見られるようになりました。

先日の結団式では

「人を感動させるただ一つの方法は、一生懸命にやること!」

と校長先生の話がありました。

まさに、リーダー・サポーターは今「一生懸命」頑張ってます。

人を感動させつつあります!

「人を感動させる運動会」を目指します。

応援団の活動もその一つです。

先日の応援団オリエンテーションでは、担当の奈須先生から

熱いメッセージが送られました。

「自分を 人を はげまそう」など松岡修造さんのことばを紹介しながら

応援団の心構えを教えてくださいました。

そして、「南方小学校歴史上最強の応援団を一緒に作っていきましょう」

と結びのメッセージ。

子どもたちの心にきっと火が灯ったことと思います。

以来、練習に遅刻しない、普段の生活や勉強も一生懸命する、などの

姿が見られ、その成長に胸を打つ場面が多々見られるようになりました。

先日の結団式では

「人を感動させるただ一つの方法は、一生懸命にやること!」

と校長先生の話がありました。

まさに、リーダー・サポーターは今「一生懸命」頑張ってます。

人を感動させつつあります!

非行防止教室(4年)

非行防止教室(4年)

延岡警察署のスクールサポーターの方のお話では、

「4年生くらいで一度非行防止教室をやると効果的ですね。」

とのことでした。

低学年のうちはまだまだお店で万引きしたりする例は少なく、

高学年で増えてくるその前に、こうした勉強をするのがよいようです。

4年生の3クラスそれぞれで、

延岡警察署の警察官の皆さんが、

制服で授業をしてくださいます。

それだけでも子どもたちの集中力は高まっていたようです。

万引きは絶対にしてはならないこと。

誘われても勇気を出して、

大きな声で「いやだ。」と言ったり、

その場を立ち去ったりするとよいということでした。

また「誰も見ていない」ということはあり得ない。

必ず監視カメラで撮られているということも習いました。

万引きはれっきとした窃盗罪という犯罪。

今日の勉強を忘れずにいてほしいものです。

参観日で保護者の方にも今日の授業を見ていただきました。

おうちで親子で話し合ってみるといいですね。

「4年生くらいで一度非行防止教室をやると効果的ですね。」

とのことでした。

低学年のうちはまだまだお店で万引きしたりする例は少なく、

高学年で増えてくるその前に、こうした勉強をするのがよいようです。

4年生の3クラスそれぞれで、

延岡警察署の警察官の皆さんが、

制服で授業をしてくださいます。

それだけでも子どもたちの集中力は高まっていたようです。

万引きは絶対にしてはならないこと。

誘われても勇気を出して、

大きな声で「いやだ。」と言ったり、

その場を立ち去ったりするとよいということでした。

また「誰も見ていない」ということはあり得ない。

必ず監視カメラで撮られているということも習いました。

万引きはれっきとした窃盗罪という犯罪。

今日の勉強を忘れずにいてほしいものです。

参観日で保護者の方にも今日の授業を見ていただきました。

おうちで親子で話し合ってみるといいですね。

はじめての「漢字」

はじめての「漢字」

1年生は、初めて漢字を習っています。

初めは「空書き」。

黒板に先生が書くのに合わせて、空中に指で書いていきます。

次に、ドリルに書き込みますが、2段階に分かれています。

まず「なぞり書き」。

薄く書いてある漢字を鉛筆でなぞっていきます。

次に「写し書き」。

お手本を見ながら、マスの中に漢字を書いていきます。

時々、多くの子どもが間違えている例を取り上げて、

先生が注意します。

この日は、「見」という漢字の「あし」のでどころがおかしい例を取り上げて

指導しました。

そしてきちんと書けているか、ドリルを持ってこさせて、チェックをします。

6年間で約1千字習う漢字。

初めての漢字学習はよいスタートが切れたようです。

初めは「空書き」。

黒板に先生が書くのに合わせて、空中に指で書いていきます。

次に、ドリルに書き込みますが、2段階に分かれています。

まず「なぞり書き」。

薄く書いてある漢字を鉛筆でなぞっていきます。

次に「写し書き」。

お手本を見ながら、マスの中に漢字を書いていきます。

時々、多くの子どもが間違えている例を取り上げて、

先生が注意します。

この日は、「見」という漢字の「あし」のでどころがおかしい例を取り上げて

指導しました。

そしてきちんと書けているか、ドリルを持ってこさせて、チェックをします。

6年間で約1千字習う漢字。

初めての漢字学習はよいスタートが切れたようです。

結団式

結団式

運動会各団の色を決定し、

運動会に向けての意欲を高める行事です。

最初に校長先生から

「人を感動させる運動会」

「先生に言われなくてもできる運動会」を目指すことなどのお話がありました。

次に、いよいよ団の色の決定です。

透明のペットボトルを振ると

団の色が出てくる仕掛けになっています。

団長が必死にペットボトルを振ると、色がだんだんはっきりと出てきました!

会場は、全校児童の「わー」っという歓声に包まれました。

最後に、各団の団長・副団長のあいさつ。

みんな長いセリフをよく覚え、子供らしい元気なあいさつをしました。

そして団長の声に合わせ、さっそく鬨の声をあげて、団結を誓いました。

運動会に向けての意欲を高める行事です。

最初に校長先生から

「人を感動させる運動会」

「先生に言われなくてもできる運動会」を目指すことなどのお話がありました。

次に、いよいよ団の色の決定です。

透明のペットボトルを振ると

団の色が出てくる仕掛けになっています。

団長が必死にペットボトルを振ると、色がだんだんはっきりと出てきました!

会場は、全校児童の「わー」っという歓声に包まれました。

最後に、各団の団長・副団長のあいさつ。

みんな長いセリフをよく覚え、子供らしい元気なあいさつをしました。

そして団長の声に合わせ、さっそく鬨の声をあげて、団結を誓いました。

ポイント打ち

ポイント打ち

ポイントとは、運動場に打った目印のことです。

整列等の基準の位置に付けてあります。

先日職員総出で、このポイントを打つ作業を行いました。

子どもたちが整然と集団行動を取れるように

指導に役立てていきます。

整列等の基準の位置に付けてあります。

先日職員総出で、このポイントを打つ作業を行いました。

子どもたちが整然と集団行動を取れるように

指導に役立てていきます。

身体計測

身体計測

2学期の始めに身体計測を行います。

夏休みの間に、

「身長が伸びたなあ。」と目を見張る子が何人もいます。

小学生時代は、

本当に成長が早いですね。

もちろん個人差がありますから、

人と比べるのではなく、以前の自分と比べて

成長を喜べるといいですね。

夏休みの間に、

「身長が伸びたなあ。」と目を見張る子が何人もいます。

小学生時代は、

本当に成長が早いですね。

もちろん個人差がありますから、

人と比べるのではなく、以前の自分と比べて

成長を喜べるといいですね。

交流清掃指導

交流清掃指導

2学期になり、清掃場所が変わるので

新しいメンバーで、清掃区域・掃除の仕方等を確かめます。

子どもたちはみんな先生の説明を真剣に聞いていました。

初めてその清掃場所を担当する子も多いようで、

「よく聞いてやり方を覚えるぞ。」という意欲が

まなざしによく現れていました。

清掃指導は『心の教育』。

環境を整えるとともに、心を整えます。

『美しい学校』に近づけようと汗する中で、

奉仕の心、配慮に気付く感性、美しさを保つ目など

多くを学びます。

新しいメンバーで、清掃区域・掃除の仕方等を確かめます。

子どもたちはみんな先生の説明を真剣に聞いていました。

初めてその清掃場所を担当する子も多いようで、

「よく聞いてやり方を覚えるぞ。」という意欲が

まなざしによく現れていました。

清掃指導は『心の教育』。

環境を整えるとともに、心を整えます。

『美しい学校』に近づけようと汗する中で、

奉仕の心、配慮に気付く感性、美しさを保つ目など

多くを学びます。

新しい机と椅子

新しい机と椅子

4年生全員分の机と椅子が新しく入りました。

一昨年度から、6年生分、5年生分と入れ替えが進み、

現在上学年は全て新しくなりました。

この日は、4年生の子ども達とともに、

担任の先生や専科等の先生達で協力して、

高さの調節を行いました。

一昨年度から、6年生分、5年生分と入れ替えが進み、

現在上学年は全て新しくなりました。

この日は、4年生の子ども達とともに、

担任の先生や専科等の先生達で協力して、

高さの調節を行いました。

2学期のパワーアップタイムが始まりました

2学期のパワーアップタイムが始まりました

「今からパワーアップタイムが始まります。

ようい。スタート!」

放送による校長先生の合図で、

音読がスタートし、全校一斉の元気な声が響き出します。

今日も張った声。よく出ています。

子どもたちは、初日から張り切っていました。

その後、間髪をおかず百マス計算。

打って変わって、しーんとした中で

鉛筆を動かす微かな音だけが響き渡ります。

実によく集中しています。

背中を反らせて声を出す姿は、

甲子園で旋風を巻き起こしたあの高校の校歌斉唱を

思い出しました。

ようい。スタート!」

放送による校長先生の合図で、

音読がスタートし、全校一斉の元気な声が響き出します。

今日も張った声。よく出ています。

子どもたちは、初日から張り切っていました。

その後、間髪をおかず百マス計算。

打って変わって、しーんとした中で

鉛筆を動かす微かな音だけが響き渡ります。

実によく集中しています。

背中を反らせて声を出す姿は、

甲子園で旋風を巻き起こしたあの高校の校歌斉唱を

思い出しました。

第2回登校班長会

第2回登校班長会

南方小学校では集団登校を行っています。

今日は、登校班長・副班長を集めた登校班長会がありました。

まず、映像を視聴しながら

「危険予知能力」の話が担当の先生からありました。

また、横断歩道で必ず「止まる 見る 確かめる」

を実行するという話がありました。

毎日横断歩道に立っている校長先生からは

「登校班で来ていない人がいます。

まずきちんと登校班で来ること。決められたルールを守って行動することは、

社会で生きていく上でとても大切な態度です」というお話がありました。

子どもたちは真剣な表情で聞いていました。

心に留めて安全な登校をリードしてほしいと思います。

学期はじめの登校班の様子を

各地区でも見守って御指導いただけると、

安全確保や規範意識の醸成に、より効果が上がると思います。

御協力をお願いします。

今日は、登校班長・副班長を集めた登校班長会がありました。

まず、映像を視聴しながら

「危険予知能力」の話が担当の先生からありました。

また、横断歩道で必ず「止まる 見る 確かめる」

を実行するという話がありました。

毎日横断歩道に立っている校長先生からは

「登校班で来ていない人がいます。

まずきちんと登校班で来ること。決められたルールを守って行動することは、

社会で生きていく上でとても大切な態度です」というお話がありました。

子どもたちは真剣な表情で聞いていました。

心に留めて安全な登校をリードしてほしいと思います。

学期はじめの登校班の様子を

各地区でも見守って御指導いただけると、

安全確保や規範意識の醸成に、より効果が上がると思います。

御協力をお願いします。

第2学期が始まりました

第2学期が始まりました

今日は、2学期始業の日。

子どもたちの元気なあいさつの声が、あちらこちらで聞かれ

学校が始まったことを実感しました。

始業式で、3人の児童が2学期の目標を発表しました。

それぞれ、1学期の反省を踏まえ、とてもよい目標が立てられていました。

校長先生は「PTA奉仕作業で、お父さんお母さんが学校を綺麗にしてくださったおかげで気持ちよく学習ができることに感謝すること。気持ちを切り替えて頑張ること。」などの話をされました。

また、8・9月の目標「立腰の姿勢で頑張ろう」に関わって、学習指導部長の先生が「立腰すると、やる気が起こる・続ける力がつく・集中力がつく・・・」といったお話をしてくださいました。

2学期も1学期同様「夢をもち夢に向かって伸びゆく南方小の子ども」を目指して、教育活動を展開してまいります。

子どもたちの元気なあいさつの声が、あちらこちらで聞かれ

学校が始まったことを実感しました。

始業式で、3人の児童が2学期の目標を発表しました。

それぞれ、1学期の反省を踏まえ、とてもよい目標が立てられていました。

校長先生は「PTA奉仕作業で、お父さんお母さんが学校を綺麗にしてくださったおかげで気持ちよく学習ができることに感謝すること。気持ちを切り替えて頑張ること。」などの話をされました。

また、8・9月の目標「立腰の姿勢で頑張ろう」に関わって、学習指導部長の先生が「立腰すると、やる気が起こる・続ける力がつく・集中力がつく・・・」といったお話をしてくださいました。

2学期も1学期同様「夢をもち夢に向かって伸びゆく南方小の子ども」を目指して、教育活動を展開してまいります。

PTA奉仕作業

PTA奉仕作業

PTA施設体育部を中心に、たくさんの保護者、先生、それに子どもたちが集まりました。

普段子どもの手が届かない窓や蛍光灯、

滅多に開けない側溝の蓋を開けての土砂の除去、

草払い、除草作業、机椅子の移動などの作業をしていただきました。

一人二人では相当時間がかかるところを、

マンパワーであっという間に綺麗にしていただきました。

とは言え、暑い時期での作業。

額に汗しながら、献身的に働いてくださり、本当にありがとうございました。

子どもたちには、こうしたお父さんお母さん方の協力で

美しく、清潔な環境で学べていることを話し、

感謝の心を育んでいきたいと思います。

皆様のご尽力に心から感謝・・・。

普段子どもの手が届かない窓や蛍光灯、

滅多に開けない側溝の蓋を開けての土砂の除去、

草払い、除草作業、机椅子の移動などの作業をしていただきました。

一人二人では相当時間がかかるところを、

マンパワーであっという間に綺麗にしていただきました。

とは言え、暑い時期での作業。

額に汗しながら、献身的に働いてくださり、本当にありがとうございました。

子どもたちには、こうしたお父さんお母さん方の協力で

美しく、清潔な環境で学べていることを話し、

感謝の心を育んでいきたいと思います。

皆様のご尽力に心から感謝・・・。

温かいことば

温かいことば

南方小には、このような掲示物がそこかしこにあります。

学級一人一人のよいところを一覧にした掲示物。

友だちの作った新聞のよいところを書いたたくさんの付箋。

また、温かいことばの「意味」や「手順」を示した掲示もありました。

学校では、集団生活の中で豊かな心を耕していきます。

それは、掲示物であったり、

具体的な場面を取り上げた先生の話であったり、

トラブル時の個別指導であったり、

ありとあらゆる日常指導の場を通じて行われています。

国際社会における日本人のモラルの高さがSNSなど

いろんな場で賞賛される昨今ですが、

日本全国全ての学校で行われているこうした「心の教育」が

関係しているかもしれませんね。

学級一人一人のよいところを一覧にした掲示物。

友だちの作った新聞のよいところを書いたたくさんの付箋。

また、温かいことばの「意味」や「手順」を示した掲示もありました。

学校では、集団生活の中で豊かな心を耕していきます。

それは、掲示物であったり、

具体的な場面を取り上げた先生の話であったり、

トラブル時の個別指導であったり、

ありとあらゆる日常指導の場を通じて行われています。

国際社会における日本人のモラルの高さがSNSなど

いろんな場で賞賛される昨今ですが、

日本全国全ての学校で行われているこうした「心の教育」が

関係しているかもしれませんね。