2024年4月の記事一覧

練度

3時間目に1年生の理科を見ました。

自分たちでプレパラートを作成し、一人一台の顕微鏡を使って観察を行います。

理科室を訪れた時は、既にプレパラートは完成していて、顕微鏡を準備する段階でした。

ここで気になるのが、顕微鏡を正しく、手際よく使えるかどうかです。

普通1年生は慣れていないので操作に手間取るはず・・・と思っていたら、とても手際が良いのです!

保管ケースからサッと取り出し、机に置いて反射鏡や絞りを調節して光の具合を合わせます。(接眼・対物レンズはすでに装着済みです)そして、プレパラートを乗せて対物レンズを低倍率にしてピントを合わせ始めました。

あちこちから「見えた」という声が上がりました。驚きました。

顕微鏡での観察は、このピント合わせも時間がかかるのですが、それが速い。

授業後に教科担に尋ねたところ、顕微鏡は今日が2回目で、前回しっかりと練習をしていたとのことでした。

実験や観察に道具を使う場合、道具の扱いに慣れている、いわゆる「練度」が高いことが重要です。

道具をうまく使えないと実験操作そのものに時間がかかり、50分では考察やまとめまでたどり着かない事態が生じます。

火を使う時など、おっかなびっくりでやっていると火傷などにつながりかねません。

しっかりと正しい扱い方を身に付けて、自信をもって操作できることが、授業をスムーズに進める上でも、事故防止のためにもとても大切になります。

器具を扱う練習をするには時間が必要ですが、結果的には今日のように、観察に集中し、多くのプレパラートを見ることができます。

教師も、操作のサポートで振り回されることなく、生徒の様々な気づきを取り上げながら学びを深めていくことが可能です。

「 ひなたの学び」の実現に向けた1つとして、今日の理科のように、きちんと時間をかけるべきところにかけて準備し、本番で生徒達が授業の課題に集中できるようにすることが大切だと考えます。

Bond

今年の小中合同運動会は、5月25日(土)に須木中学校運動場で行われます。

今年のスローガンは「Bond ~ 汗と涙で絆をつなぐ輝くチャレンジャーズ ~」となりました。

中学校の生徒会が、小中学校から出された案をもとに決定したものです。

bondには「絆」や「仲良くなる」等の意味があり、小中一緒の行事にとてもふさわしい言葉だなと感心しました。

いま、毎日夕方17時までと時間を決めてリーダーが練習を行っています。彼らの一日を見ていると、朝登校したら全員で清掃ボランティア活動、昼休みは委員会活動や生徒会活動、放課後はリーダー練習や部活動と休む暇もない程です。大変だろうなと思います。

でも、この忙しさが大切です。大変だけれども一生懸命に取り組むことで達成感を感じられます。

そのために、先生方もしっかりと関わってもらっています。

一つ一つの取組をしっかりと見守り、相談に乗りながら時にはアドバイスを行い、生徒と一緒に頑張っていくれていますし、それに応えてくれる生徒が育っています。

日々の取組で生徒としっかり関わる。そのことによって教師と生徒の絆が深まっていると感じます。

NRT

今日は、国語と英語のNRTが行われました。明日は社・理・数となっています。

NRTとは、「Norm-Referenced Test」の略で、集団基準準拠テストとも言われます。

このテストは、全国の多くの学校が行っているため結果の信頼度が高く、全国と比べて自分がどの位置にいるかを相対的に確認することができます。

また、小問ごとの分析表もあるため、自分の具体的につまずきのポイントが分かります。しっかりと結果を分析することで、どこを補充すればよいかなど、次の学習に活かすことができます。

教師にとっても、指導効果が上がったか、指導方法が適切だったかなどを確認することができますので、次の授業改善につなげることができる大切な情報となります。

結果が戻ってくるのは6月上旬頃です。

ちなみに、「NRT」で検索すると、成田国際空港がヒットします。(私の検索エンジンの場合です)

そのため、今回の内容について詳しく知りたい場合は「NRTテスト」と入力するとヒットします。「頭痛が痛い」と同じですが・・・。

ところで、英語では「Narita International Airport」だから、NITではないのかと思いますが、 空港コードがNRTだからのようです。

なぜNRTなのか気になるので、ChatGPT3.5に尋ねてみたところ、答えの1つに「"NaRiTa"から3文字を取ったものかもしれません。」というのがありました。

入室の掟

先週1年生が、オリエンテーションで校内見学をしていました。

職員室前では、先生から「○年の□□□□です。△△先生に用があってきました。入ってもよろしいですか」という職員室へ入るための言い回しを習っていました。

自分が中学や高校生の頃は、何も考えずに呪文のように言っていた気がします。社会に出てから使うための練習と思っていました。

しかし、一般社会ではカウンターがあり、そこまで行けば誰かが対応してくれますし、部屋に入室する際はノックし「失礼します」と言う程度です。

大人が、中学生のように「自分の名前+相手の名前+入ってもよろしいでしょうか」を言う機会はあまりないと思います。

ある中学校で教務主任をしていたとき、教育委員会の指導主事に書類をもっていかなくてはならなくなりました。

初めての教育委員会だったのでドキドキしながら向かいました。

部屋の前に来たのですが、たくさんの方が黙々と忙しそうに業務に集中していました。緊張感の漂う入ってはいけない雰囲気に何と言えばいいのか言葉が浮かびません。しかも担当の方がどの席なのかもわかりません。

「どうしよう」と焦ってきます。

そこで出たのが、「○○中学校の中屋敷です。△△指導主事に用があってまいりました。よろしいでしょうか」でした。

当然、「何事だ?」と、一斉に皆さんの視線が向かってくる中、担当指導主事がニコニコしながら近寄ってきて文書を無事受け取ってもらえました。

冷静に考えたら、「△△指導主事はいらっしゃいますか」でよかったのですよね。失敗しました。

生徒が職員室に入るだけなのに、なぜ長いセリフが必要か。

職員室は個人情報であふれています。生徒の日記だったり、採点した解答用紙だったり、成績だったり、生徒に関する情報交換の話だったり。

「失礼します」だけで、職員が気づかないまま生徒が入室してしまうと、それらの情報に触れてしまう恐れがあります。

そういったことを防ぐためにも、この言い回しは重要です。

実物

一日に1回は授業の見学をするようにしています。

今日は、2年生の理科を少し見学させてもらいました。

ちょうど、塩化銅の電気分解の実験中でした。

青い透明な水溶液に、炭素棒の電極を入れ、電源装置につないで電流を流します。

生徒達は興味津々で見ています。泡が出ていることに気づき、片方の極は茶色くなっているという声が上がります。

先生が、茶色いのは何でしょうかと問いましたが、迷っているのかすぐに答えません。

先生が「溶けている物質名を・・・」というと、生徒から「銅」という答えが返ってきました。

「プールの匂いがする」という生徒もいます。

実験の様子を目を輝かせながら確かめている生徒達の様子がとても印象的でした。実物を使った実験はそれだけで説得力があります。

今は、実験をしなくても動画でも確認することはできます。動画では、肉眼では不可能なくらい拡大したり、スローモーションやタイムラプスなどで速度を変えられたり、何度も繰り返し見ることができるなどの利点もあるので動画は動画の良さがあります。

しかし、匂いはわかりません。

実物の良さにはかないませんが、動画も、実際の実験と組み合わせ、動画にしかない利点を生かして学びを補完することにつなげられれは、その動画は実物ではありませんが、実物と変わりない価値があると思います。

難しい部分もありますが、生徒達には、まずはできるだけ実物に触れさせて欲しいと思っています。

検食

校長の日常業務として、給食の検食があります。

東方地区にある給食センターから出発したトラックは、日によって若干異なりますが、おおよそ11時30分前後に中学校に到着します。

到着すると同時に、養護教諭先生と一緒にコンテナを受け取り、食缶等を取り出して準備完了です。

検食の盛り付けは自分でしています。食缶の全体の様子や漏れがないかを確認し、盛り付ける際にも、量や数、異物混入や変色などがないかをチェックします。

校長室に運んで実食となるのですが、一人で中身の確認をしながら食べるのが少し味気ないのが残念です。

そして、生徒が給食の準備を始めた頃に、教室に食器の返却に向かい、生徒達が手際よく配膳していく様子をしばらく眺めています。

そして、校長室に戻り、検食日誌を記入し押印するのが毎日のルーティンです。

この検食日誌のすべての点検欄の『適』に〇をするのが当たり前の状態なのですが、実はこれはすごいことです。

生徒や先生は毎回手洗いをしっかりやっています。

養護教諭の先生は、午前中にコンテナ室の周りや中の清掃等を行い、生徒の受け取りを誘導し、食器の返却を見届け、コンテナ車の積み込みを確認する業務を毎日行っています。

給食センターでは、毎日食中毒や異物混入の防止、アレルギーへの対応等をきめ細かに行っていただき、事故ゼロが続いています。

昔は何も考えずにおいしく食べるだけでしたが、今は多くの人の適切なかかわりがあって『何もない』が実現していることを実感します。

感謝感謝です。

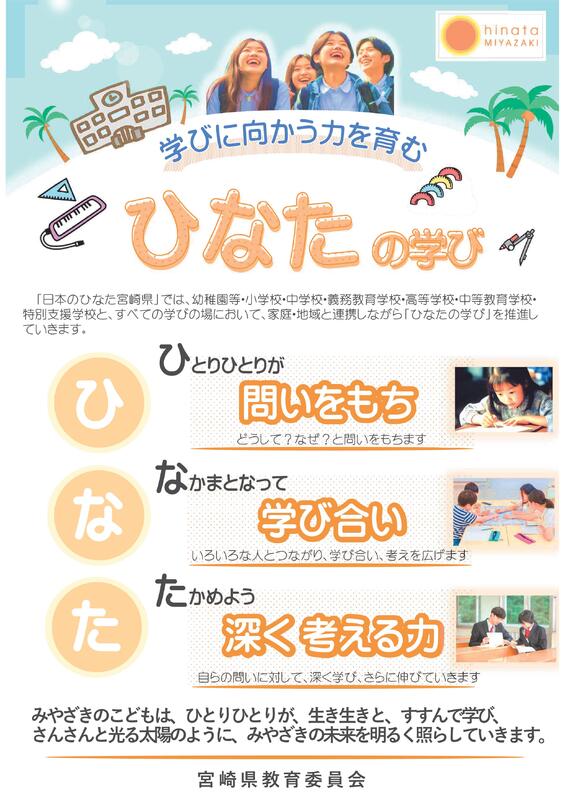

ひなたの学び

本日は第1回目の参観日でした。

参観授業後に、保護者の皆様に知徳体食の四分野について学校経営方針を説明しました。

特に重点事項として説明をしたのは、「学び方を身に付ける」「自己の強みを生かす」です。

自分に合った学び方を身に付けることが、基礎基本をしっかりと定着させ、学習への意欲を向上させ、学力向上につながると考えます。

学び方と言っても、生徒は一人一人個性が違います。

そのため、生徒が自分の持ち味に気づき、強みを知ることが、自分に合った学習への取り組み方を見つけ出すことにつながると思います。

県では、学びに向かう力を育む『ひなたの学び』を推進しています。学び方を身に付けることは、ひなたの学びを実現していくためのベースになる部分であると考えています。

部活動

本日の午後、西諸県地区中学校体育連盟の第1回評議員会が行われました。

よく「中体連の夏の大会」とか「中体連の秋の大会」と言ったりしますが、それぞれ正式な大会名があります。

今年の場合、夏は「西諸地区中学校第75回総合体育大会」、秋は「西諸地区中学校第48回秋季体育大会」です。

秋は秋季ですが、夏は夏季ではなく、総合となっています。

須木中は現在全校生徒22名ですが、以前は生徒数も多く、複数の部活動が行われていました。

平成元年の卒業アルバムを見てみると、部活動として、男子バレー、女子バレー、ソフトテニス、剣道、サッカー、音楽がありました。

隣のページには、ソフトボール、テニス、卓球、音楽、そしてパソコン&囲碁、ハンドボール&科学、家庭&体力つくりという名前があり、一瞬、文化部と運動部が融合したような部活動も行っていたとは!と、その先進性に驚いたのですが、よく見ると以前学校で行われていたクラブ活動の紹介でした。

現在、小林市内でも生徒数の減少に伴い、部活数も減り、やりたい部活動ないという問題が出てきています。

小林市ではその対策の1つとして、拠点校部活動方式を本年度からスタートさせました。

部活動に取り組みたいと思っている生徒たちの活動の場が得られるのは大変ありがたいことだと思います。

校歌

須木中学校の校歌の歌詞をじっくり読んでみました。作詞は黒木清次*さんです。

とても感動したので感じたことを書いてみようと思います。(素人の感想ですので的外れな点はご容赦ください)

歌い出しは「山脈ふかく 雲を呼び 紫映ゆる 朝ぼらけ」です。須木の夜明けが色彩豊かに目前に広がります。

この「朝ぼらけ」の意味が分からないと、この歌詞から想像される情景の味わい深さは想像できません。生徒達のほとんどは校歌を学ぶときにはじめて意味を知るのではないでしょうか。

また、「知るや君」「明日をになわん」などの言いまわしが歌の格調高さを醸し出しているなあと思います。

冬から春へ季節が変わり、新緑が萌え、きらきらとした素晴らしい須木地区の中で、希望に満ちて育っていく生徒達が、「真理の道」「理想の道」「英知の道」へ向かって進む姿と、「都に里に 海の外に 明日をになわん 若人が」と、世界に向かってはばたく姿を織り込んでいる素晴らしい歌詞だと思います。

このような校歌をもつ生徒達は幸せです。

*須木村出身で作家、作詞家として作品を残し、宮崎日日新聞社社長、FM 宮崎社長も務められました。

学びたい度

15日は20日の参観日の振休でしたのでお休みでした。

さて、今年度1回目の学びたい度を全校生を対象に調査しました。

学びたい度は、以下の4項目について、5:とてもそうだ、4:どちらかというとそうだ、3:どちらでもない、2:あまりそうではない、1:そうではない の5段階で自分の現在の思いを解答する内容です。各項目の平均値は次のとおりです。

(1)学校に行くのは楽しい ・・・ 4.4

(2)将来の夢や目標を持っている ・・・4.2

(3)地域や社会のことに関心がある ・・・3.6

(4)人の役に立つ人間になりたい ・・・4.6

全体では4.2となりました。

須木中の生徒達は、それぞれの項目について、高い意識を持っていることがわかります。

ただ、(3)について4以下となっているのが気になるところです。学校の行事を含め、地域に関わる機会は少なくないと考えられますので、どちらかというとそれ以外の社会一般的なこと知る機会が少ないのではないかと考えられます。

昨年確認したところ、実際に新聞やテレビニュースを見ている生徒は少なく、ネットを頻繁に利用していても、ニュース等社会の状況がわかるサイトを見る機会は少ない状況でした。

どうやれば生徒の地域や社会への関心を高めることができるか。

それにはきっかけが大切だと思います。

私は教諭時代は、理科の授業内容と関連する時事問題や話題があれば、授業の導入で使ったり、まとめの際にネタに使ったりしていました。

教師が教科の専門的な立場から、生徒と社会を繋ぐコーディネーター的な役割を担うことも大切ではないかと考えます。

受け継ぐ

今日は須木小学校の入学式に出席しました。

4名の可愛らしい新入生は、どの児童も、大きな声でとても良い返事をし、座っているときもしっかりと前を向いて話を聞き、立った時はしっかりとあいさつができる、とても立派な態度でした。

また、在校生の児童の皆さんの式の間背筋をしっかり伸ばし、両手を膝に置いて凛とした姿で座っている様子から、式に臨む心構えや、新入生をしっかりと迎え入れる気持ちを感じました。

これも、保護者の皆様や小学校の先生方がしっかりと育て、導いてこられたからでしょう。とても素晴らしい入学式でした。

さて、中学校の1年生は、今日が初の通常登校でした。

朝、駐車場の落ち葉を掃いていると、登校してきた1年生が大きな声であいさつをしてくれました。また、既に登校していた1年生がわざわざ教室から外に出てきて「おはようございます」と元気な挨拶をしてくれました。感動しました。

新入生が身に付けてきた良さを、中学校でもしっかりと伸ばしていく責任があると強く感じたところでした。

誓い

■本日の入学式では、9名の生徒がそれぞれ立派にしっかりとした態度で誓いの言葉を述べました。概要は以下のとおりです。

・当たり前のことを自分で考え、できるようにしたい。

・国語の読解力や語彙力をつけたい。数学を頑張りたい、伸ばしたい。苦手教科を減らしたい

・英語を頑張りたい。体育を頑張りたい。勉強を頑張りたい。

・部活動を頑張りたい、精神力を身に付けたい。

・タイピングを身に付けたい。

・信頼される人になりたい。

新入生の前向きな気持ちが伝わってくる内容です。

早速、式後の終礼では、我々教職員も、子どもたちの誓いの実現のために取り組んでいくことを確認しました。

■校長式辞の中では、「桜梅桃李」を引用し以下の内容を伝えました。

・私たち人も、他人と比べることなく、自分自身の個性という花を咲かせることが大切であること。

・何事にも挑戦し、その中で得意になれるかもと感じたら、それが皆さんが咲かせる花のつぼみになること。

・中学校は挑戦する場所考え、様々なことに取り組んでほしい。

新入生だけでなく2、3年生も、家庭はもちろん勉強や部活動や学校行事等をとおして、ぜひ自分の強みを見つけ、自分だけの花を咲かせてほしいと思います。

挑戦

今日は、小林秀峰高校の入学式に出席してきました。

入場してきた新入生を見て、緊張しているからかもしれませんが、とても先月まで中学生だったとは思えない、すでに高校生の雰囲気になっていることに驚きました。返事をする声や起立の仕方、礼の仕方など、さすがだなと思わせる素晴らしい入学式でした。

さて、明日は須木中学校の入学式です。須木小学校を卒業した9名の生徒が入学してきます。

式では、一人一人が自分の決意を述べる場面があります。春休み中に、一生懸命に練習したに違いありません。緊張するとは思いますが、中学校での初めての「挑戦」です。自分らしく自信をもって思いを伝えて欲しいと思います。

タブレット

放課後、生徒会役員の生徒達が、4名の執行部を中心に新入生歓迎会に向けて準備をしていました。

タブレットパソコンを活用しながら、生徒会活動紹介の動画づくり、先生紹介を兼ねたクイズづくり、全校レクリエーションの企画などに取り組んでいました。

プレゼンテーションのスライドづくりなどはお手のもので、あっという間に仕上げます。さらに動画編集までこなすのですから、もう私などはついていけそうにありません・・・。

このように生徒達は授業中はもちろん、様々な場面でタブレットパソコンを使いこなしています。すごいです。

導入初期は慣れることが目標でしたが、今では特別なものではなく、違和感なく学校生活に溶け込んだ道具になっています。

しかし、昔ながらのアナログな道具と違い、タブレットパソコンはディスプレイに表示されていない裏側では何をしているのかわからないブラックボックスです。インプットとアウトプットの間が見えません。

見えなくても、使うことができれば問題はないと言われれば確かにそうです。

ただ、専門的には説明できなくても、何をやっているのかを想像したり予想したりできることも大切です。

その入り口の1つがプログラミングの学習になると思います。

力を引き出す

今日は始業日でした。

最初に新任式を行ったのですが、その際、生徒代表が原稿なしで歓迎の言葉を述べてくれました。

そのあとの始業式では、新2,3年生代表の2人も、同じく原稿なしで自分の目標や意気込みを語ってくれました。

何も見ずにきちんとした内容を話すことはとても大変なことですが、3人とも立派にやり遂げました。

自分が中学生だったらとてもできる自信がありません。

生徒の持つ底力のすごさを感じます。

別の面から見ると、指導を担当した先生方がしっかりとかかわってくださったことがわかります。

生徒の持っている力は、それが目に見える形になるまでは本人も周りも気づきません。

それを見つけ出し、本人に合った方法でかかわりながら力を引き出す。これこそが教師の力だと思います。

そういえば、春休み中に何度か学校に来て、先生と打ち合わせをしていました。

須木中には、このような丁寧な指導をしてくださる先生方がいてくださることが本当にありがたいです。

今年の須木中は、生徒達がどのような未知の力を見せてくれるか楽しみです。

戦略

暖かくなってきたからでしょうか、植物の成長が速くなってきました。

校舎の間に咲くタンポポがあまりに多いので、3月から小さい芽のうちに、こつこつ除草をしていました。

特に保健室の南側を中心に作業をし、3月下旬には、タンポポをほぼ取り尽くしたつもりでしたが、しばらくすると、新しい葉が伸びてきています。

よく考えたら、昨年度中に刈り払い機で刈ったときに、残っていた根から芽が出てきたのでした。忘れていました。

地上部分が食べられても、根が残っていればまた再生できる。タンポポの生存戦略です。綿毛のついた種子を風で遠くに運ぶ戦略や、西洋タンポポはさらに、一年中いつでも花を咲かせ、かつ一個体のみで種子をつくることができる等の戦略があります。

社会という複雑な環境を、人がより良く生きていくためには、自分のできることや得意なことを知り、それを強みとして生かせるようにしていくことも大切だと思います。

自分をどう伸ばし、どう生かすか。そのために学びがあるのではないでしょうか。

先を読む

5月の小中合同運動会に向けて、体育主任が運動場のトラックの整備をしてくれました。

生徒数17名では、体育や部活動で土を踏み固める機会も少ないため、どうしてもトラックに草が生えいます。小中合同練習も始まるため、校長としてどうしたものかと案じていたところでした。

本校3年目となる体育主任の行動力はさすがです。頼りになります。

また、今日は新しい図書支援員の方が来校され、図書の年度更新をしてくださいました。校長室でご挨拶をいただいたのですが、その際、記録簿や新しい生徒名簿、来校予定を立てるための月行事が必要であることを相談されました。

「急いで準備せねば・・・」と慌てていたところ、なんと、教務主任が事前に一式をそろえて所定の場所に置いていてくれていました。先を見越した教務主任の対応に感謝感激でした。

見通しを立てて準備をしておくことの大切さを意識し、それを実行できる先生方に感謝です。

研究について

本日の午後、研究主任と本年度の研究について意見交換を行いました。

須木中学校は小学校と共通の研究主題「わかる」「できる」喜びを実感し、確かな学力を身に付けた児童・生徒の育成」で研究を進めています。昨年度は、『「ユニバーサルデザイン」の視点をもった授業作りを通して』との副題で、すべての生徒にわかりやすい授業づくりに取り組んできました。

昨年度の研究主任の尽力で、大学の先生を招いての講義を受けるなど、具体的な学びの機会を多く設けていただき、生徒たちに多くのフィードバックをすることができました。感謝感謝です。

令和6年度は研究主任が交代し、研究の進め方について、ベースとなる部分について二人で話ができました。1時間弱でしたが、積極的に話をしに来てくれた研究主任の熱い思いが伝わりました。今年はどのような取り組みになるのか楽しみです。

「主体的で対話的で深い学び」や「個別最適化」などのキーワードをよく目にしますが、須木中学校の状況を踏まえながら、生徒たちが学校の教育活動を通して、それらに迫ることができたらいいなと考えています。

草刈り

本日から金曜日まで、普段は生徒の通学バスの運転手をしていただいているお二人が、春休みの間学校の作業を手伝ってくださることになりました。

早速、用務員さんを加えた3人で運動場を中心にの草刈りをしていただきました。

作業にあたっては、支所から乗用の草刈り機をお借りしましたが、刈り払機で刈るよりも格段に早く作業を進めていただきました。

機械の力はすごいですね!

私も、刈払い機で実家の田んぼの土手の草刈りをよくやります。田んぼの段差が大きい土手が多く、側面を刈るためには腰をかがめたり、腕を伸ばしたりしないといけません。

そんな時はいつも「何とかうまく工夫すれば、どんな形や高さの土手でも楽に草刈りができる機械ができないかなあ」と思ってしまいます。

私も父が数年前に亡くなってからは、実家の田んぼの草刈りをするようになりました。

母には無理な場所が多いため自分が手伝うことになったのですが、実際にやってみて、こんな大変な作業を何十年もしていたのに、なぜもっと早く手伝わなかったのだろうと思いました。

きれいに草が刈られた土手を見ても、作業をした父の苦労に思いが至らなかった自分を恥ずかしく感じました。

それからは、きちんと手入れがしてある場所は、必ず手入れをした誰かがいるという視点でものごとを見るようにしています。

令和6年度スタート

●令和6年度がスタートしました。

今回は、用務員さん以外の教職員の異動はなかったため、ほぼ昨年度と同じスタッフでスムーズなスタートを切ることができました。

●本校では生徒の学力向上を目指して取り組んでいます。それに関連して、今日の職員会議では、次の2つの内容を学校経営の重点項目として、先生方に説明しました。

① 学び方を身に付けることで学習意欲を高め、主体的・対話的で深い学びの実現に向けた授業を展開し、学びに向かう力の涵養に努める (認知能力)

② 自己の強みを生かし、互いに磨き合い支え合いながら、生徒が主体的に取り組む姿勢を醸成する(非認知能力)

なかなか難しい課題ではありますが、先生方とともに今年1年、熱意と情熱、チームワークと協力で取り組んでいきたいと思います。

●昼食は、新しい用務員さんを囲んでの昼食会をしました。和やかな雰囲気の中、楽しいひと時でした。

●いよいよ8日から生徒が登校しますので、それまでにしっかりと新学期の準備をしていきたいと思います。入学式も待ち遠しいです。