野尻小学校の日々の様子です

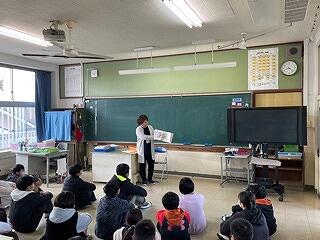

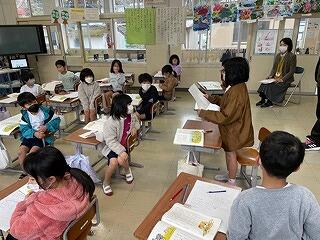

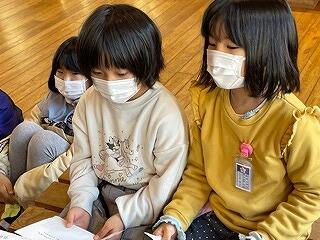

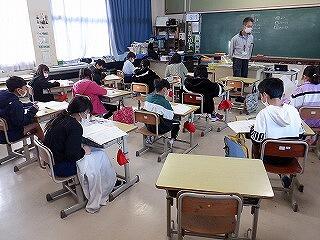

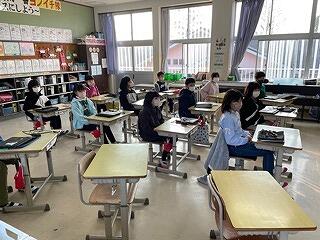

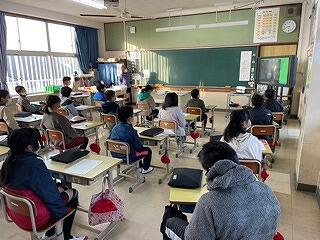

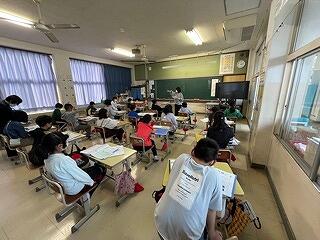

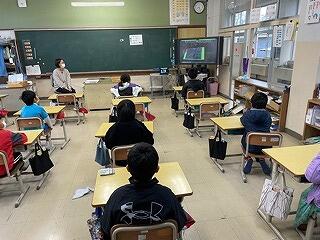

読み聞かせ(上学年)

2月20日(月)、上学年の読み聞かせがありました。読み聞かせグループ「たんぽぽ」の方が3名来てくださいました。本を選定し、心に響くように声色や声の大きさなど読み方を工夫して読んでいただきました。子どもたちは目をきらきら輝かせながら、とっても集中して聞いていました。読み聞かせは、子どもたちの想像力や集中力、豊かな情操を育てるのに役立っています。

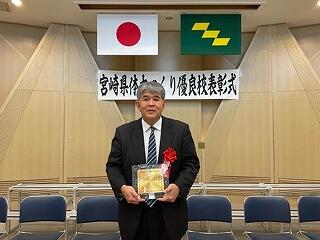

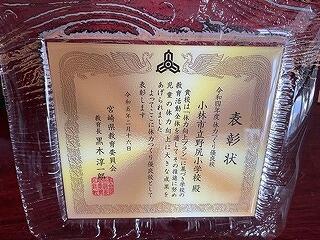

県体力向上優良校表彰

2月16日(木)、新体力テストの結果とこの1年間の体力向上に向けての取組が評価されて、県教育長から体力向上優良校として表彰されました。野尻小は体力・運動能力テストA判定児童が28名、学校全体で県平均を上回った項目が約7割もあり、その成果と、縄跳び運動、持久走運動練習等の体育的行事の実践が認められました。今回表彰されたのは小学校7校、中学校4校、県立学校2校の計13校で、西諸県地区の学校では小・中・県立学校あわせて本校のみが授賞されました。体育の授業を含めて、本校の体力向上の努力の積み重ねが評価されて、とってもうれしいです!

表彰式の模様と豪華な表彰楯です。校長室に飾っています。

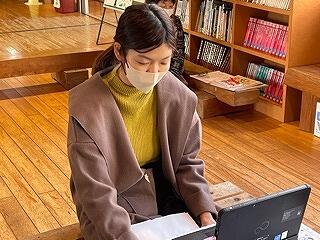

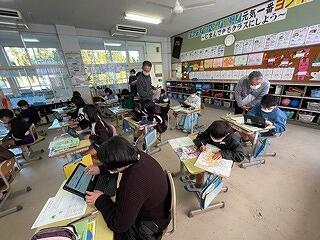

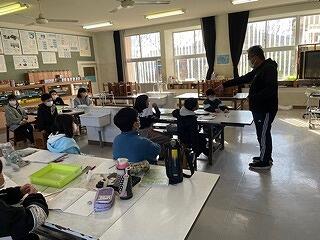

第3回学校運営協議会

2月16日(木)に、第3回学校運営協議会がありました。まずはじめに、校長として学校経営全般について反省を述べました。学力向上(全国・県、標準学力調査結果、単元テストの平均点の状況等)、体力向上(新体力テストの結果や体育的行事の実施状況)の面で大いに成果が見られ、生徒指導面でも大きな問題行動等がなく、この1年みんなで頑張れたことをお話しました。次に、知育、徳育、体育、食育の教育活動について本校職員で話し合ってまとめた成果や課題、また、児童や保護者を対象に行った学校評価結果をもとに、学校運営協議会委員の皆様とともに、よりよい学校づくりに向けて意見交換をしました。本協議会で出していただいた意見については職員に伝え、学校経営に大いに反映させていきたいとおもいます。野尻小は今後も「地域とともにある学校づくり」を目指ししっかりと前に前に進んでいきます。

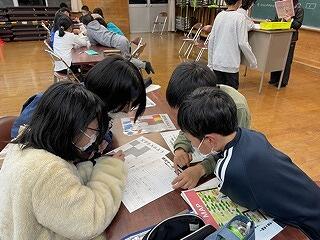

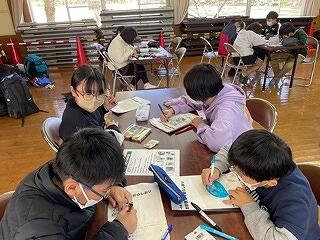

2月15日の様子

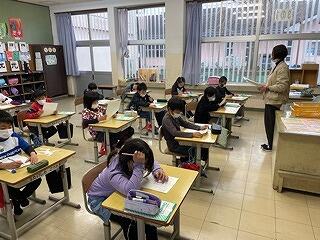

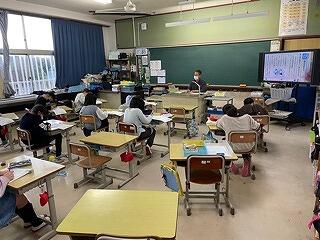

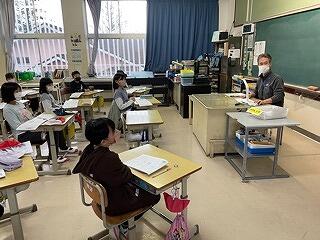

2月15日の様子です。

2月の参観日に向けて発表の準備をしたり、掲示物のラベルを仕上げたり、卒業式の練習をしたり、、、みんながんばっていました。

ドッヂボール大会

2月13日(月)の昼休みに、運営委員会主催のドッヂボール大会がありました。1年生と2年生が体育館に集合し、運営委員会の児童がルールを説明したり、チーム編成をしたりしてくれました。担任の先生からの提案ではなく、自分たちで企画運営をし、学校のみんながもっともっと仲が良くなるようにとの願いで始めた取組が実現しました。運営委員会児童が公平なジャッジをして、大いに大会が盛り上がりました。中学年は2月14日、高学年は2月17日に実施するとのこと。小林市で目指す「自立・貢献」の心が育っています。運営委員会のがんばる姿をみて、下級生は「感謝」の心が育つことでしょう!

ポスターも運営委員会の児童自らの手でつくりました!

学校の様子(2/10)

2月10日(金)の学校の様子を紹介します。

1年生は保健室の先生と一緒に、手洗いの仕方について学習していました。特殊なクリームを塗ってから手を洗い、本当にきれいになったかをチェッカーで確認していました!

2年生は図工の学習をしていました。大きな紙の袋の中に新聞紙をつめ、膨らませた上で、リボン等いろいろな飾りをつけ、動物や魚などを作品をつくっていました。想像力も膨らんでいっていました!

3年生は、国語科説明文「ありの行列」の学習をしていました。ありの行列の実験や観察する様子を文や言葉を手がかりに、ノートに丁寧にまとめることができていました。

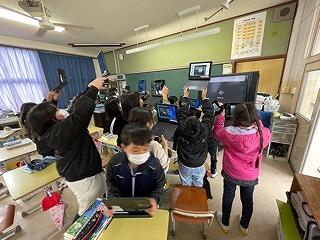

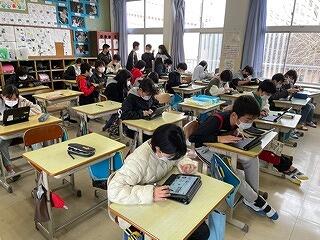

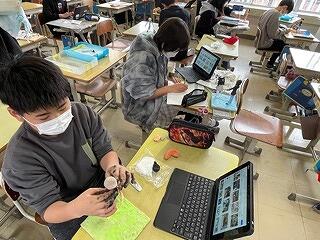

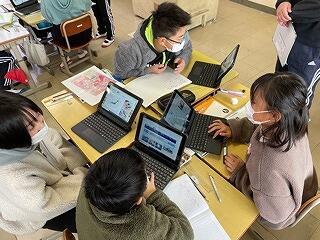

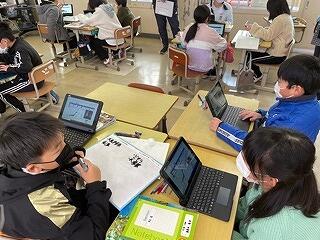

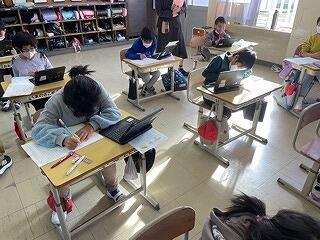

4年生はタブレットを使って、先生自作のドリル学習に取り組んでいました。みんなで協力しながら問題を解いてゆき、その結果、怪獣のような敵を倒すんだそうです!楽しみながら、みんな夢中で問題に取り組んでいました!

5年生は、保健の学習に取り組んでいました。犯罪被害がどうすれば防止できるのかについて、自分の考えをもち、友だちと意見交換しながら考えを深めていました。

6年生は、タブレットをつかってイラストづくりに取り組んでいました。思い思いにキャラクターを画面に表し、背景を工夫して、できあがった画像をみんなで共有していました。友だちと教え合いながら活動を進めていました!

今日も、のじりっこはどのクラスも学習に真剣に取り組んでいました!

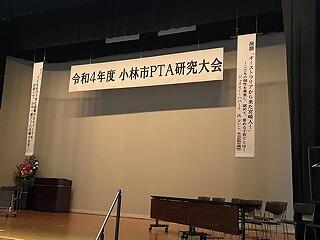

小林市PTA研究大会

2月5日(日)、小林市文化会館で小林市PTA研究大会がありました。開会行事の中で、PTA表彰があり、本校のPTA活動に役員として長い間貢献して頂いた川野副会長、そして、150周年記念式典を成功させた創立記念事業部を代表して大久保会長が表彰されました。おめでとうございます!研究大会では、PTA活動や家庭教育学級の1年間の取組、青少年育成市民会議による一地区一形運動の実践報告がありました。記念講演ではテレビ・ラジオ番組でおなじみのジェイミーさんの講演がありました。オーストラリアと日本の文化や教育の違いについてエピソードを交えながら面白、おかしくお話いただきました。ジェイミーさんが最後に話された「子育てで大切なことは、子どもの個性を尊重し、認めて誉めること」が心に残りました。参加された保護者の皆様、お疲れ様でした。

各学校の家庭教育学級のパネルも会場ホールに展示され、本校の「もみの木学級」のパネルも掲示されました。

昔から伝わる遊びを楽しもう!

2月7日(火)、1年生は生活科「昔から伝わる遊びを楽しもう!」という学習で、だるま落とし、お手玉、けん玉、ヨーヨー、おはじきをつかった遊びをしていました。6つの遊びをグループごとに回して、代わる代わる昔の遊びを楽しみました。どうやって遊ぶのかが分からず、最初は悪戦苦闘していましたが、慣れてくると自分たちで工夫して遊ぶことができていました。昔の遊びの文化に触れるすごく有意義な時間になりました!みんな「キャーキャー」言って、とっても盛り上がっていました!

なわとび練習3

2月6日(月)、朝の時間に3回目の縄跳び練習がありました。前とび、後とびの練習の後、2分間の持久とびでは、クリアーした子どもがかなり増えました。今日も、縄跳びが回る音が運動場にびゅんびゅん響き渡っていましたよ!

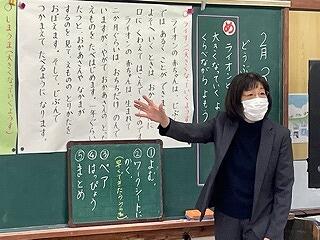

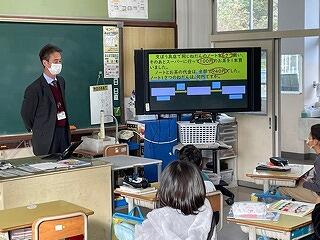

研究授業(1年国語)

2月3日(金)の2校時、1年国語の研究授業がありました。説明文「どうぶつの赤ちゃん」の授業で、ライオンとしまうまの赤ちゃんが大きくなっていく様子を文や言葉を手掛かりに読み取っていく内容でした。1年生の子どもたちは、先生が話されることをよく聞いて、ライオンとしまうまの動き方やお乳をのむ期間、自分で食べ物をとり始める時期など、教科書をつかって正しく読み取ることができました。ワークシートにいっぱい文字を書いたり、教科書に線を引いたり、発表したり、、、たくさんの活動に一生懸命取り組む、すばらしい授業でした!

朝のなわとび運動

2月3日(金)、朝の時間に2回目のなわとび運動がありました。前回と同じく1分ずつ、前跳びと後ろ跳びをした後、2分間の持久跳び(連続跳び)にチャレンジしました。これまでの練習の成果か、前回より多くの子どもが2分間跳び続けることができました。最後は、自由に跳び方を練習しましたが、二重とびなど、難しい技にチャレンジしていました!寒さを吹き飛ばすいい運動になりました!

昼休みの様子

これは、昼休みに、校庭に設置してある縄跳び練習用板に集まる児童の様子です。児童が3つの板の前に列をつくって並んでいますが、引っかかったら、次の人に代わるというルールのようです。地面で跳ぶよりは板の上の方がはるかに跳びやすいようで、1年生から6年生まで目まぐるしく交代しつつ跳ぶ姿が見らました。時には隣同士並んで二重跳び対決をするなど、みんなやる気満々です。縄跳び月間、自主的な練習の取り組みによって、ぐんぐん技が上達しているようです!

たこたこあがれ♪

1年生がたこをあげていました。図工の時間にぐにゃぐにゃだこのおなかの部分に自分の好きな絵をかいたものをあげる日です。風が強く、たこはどんどん舞い上がりました。子ども達は大喜びでした!

理科の研究授業がありました。

1月31日(水)、3年理科の研究授業がありました。「スチール缶に電気を通すにはどうすればよいか」という問いを解決するために、缶の側面の塗料をけずって、豆電球の回路につなげる実験をしました。予想や実験結果の考察など、書いたりグループ内で発表する時間が確保してあり、本時学習内容の理解だけでなく、話す力を鍛える素晴らしい授業でした!先生とと子ども達が1つになって、楽しく学ぶ姿がみられました!

全校集会がありました。

1月30日(月)、全校集会がありました!校長として、子ども達のがんばりを2つほめました!1つは「きらきら」についてです。本校の学力目標として、全学年教科平均点85点を掲げていますが、2学期前半現在で+3点突破していること!2つめは「ぐんぐん」についてです。今年度、5月に行った新体力テストの結果や体力向上のプランの取組が県に評価されて、本校がR4年度の体力向上優良校として表彰されることになったことです。どちらも、1人の力でなく、みんなの力を合わせて得られた成果です。流石(さすが)!「にこにこ」についてはみんなよくがんばっていますが、注意を2つだけしました。1つめは「廊下歩行」、2つめは「トイレのスリッパならべ」です。周りの人のことを考えて、どちらも気を付けましょう!とよびかけました!その後は養護教諭から、今月の生活目標「風邪やインフルエンザを予防しよう!」についてのお話がありました。空気の入れかえをすることや手洗い・うがいをすることは、インフルエンザだけでなく、新型コロナウイルス感染症等の予防にもつながることを伝えた後、「あわあわ手洗いのうた♪」の曲を流しながら、「おねがい、おねがい亀さん亀さん~♪」と歌に合わせて、みんなで手洗いの練習をしました。最後に、栽培・美化委員会から2つのお知らせがありました。1つめは、「竹箒」と「てみ」を「ライオンズクラブ」の皆様からいただいたこと、もう一つは2月に学級花壇コンクールをすることについてです。ライオンズクラブの皆様には、毎年、この時期に外そうじ用の清掃用具をいただき、朝のボランティア活動やそうじ時間に大切に使わせていただいております。本当にありがたいです。学級花壇コンクールとあわせて、みんなで力を合わせて環境美化につとめていきたいと思います。

1月参観日

1月27日(金)、1月参観日がありました。いつもどおり感染防止対策をとりながら授業参観と学級懇談会を行いました。3校時は体育館で5・6年児童及び全保護者を対象に学校保健委員会を行いました。レインボービュー宮崎から2名を講師としてお招きし、LGBTQ(性の多様性)について、ご講演をしていただきました。LGBTQ、性自認、性的指向、クエスチョニングなど、講師のお二人が掛け合いをしながら、分かりやすい言葉で1つ1つ丁寧に教えてくださいました。LGBTQの理解は、人権を尊重することにつながります。「みんなちがってみんないい」ご講演の最後に講師の方が言われたこの言葉が心に残りました。小林市でも「パートナーシップ宣誓制度」の実現に向けて、今準備を進めているとのこと、誰もがちがった個性をもち、その誰もが幸せだ感じられる世の中となるよう、今日のご講演が未来を担う子ども達にとってきっと役に立つと思います。

学校保健委員会の様子

授業参観の様子

なわとび運動

1月26日(木)、とても寒い朝でしたが、学校ではなわとび運動を予定通り実施しました。運動場にでた最初の頃は、「寒い、寒い」といってみんなふるえていましたが、クラスごとに準備運動する頃には少しずつ体があたたまり、早くも個々になわとびをとび始めていました。時間になったら、全体で一斉に前跳び、そして、後跳びをしました。その後、2分間の持久跳びにチャレンジしました。みんなで前跳びで跳び続け、ひっかかったら座るというルールでしたが、みんなとてもがんばって跳んでいました。そして、2分間跳び続けることができた人に、みんなで拍手をおくりました。職員もチャレンジし、1人だけでしたが、クリアーできました。その後は、自由跳びの時間で、自分のすきな跳び方で時間いっぱいなわとび運動を楽しみました。15分間の活動が終わると、みんな体が完全にあたたまったようで、まだまだ続けたそうな様子でした!縄跳び月間は2月間で続きます!寒さに負けない強い体をつくるためにも、これからも、一人一人、目標をもって最高記録がつくれるようにがんばってほしいと思います。

授業の様子

1月25日(水)の授業の様子です。

1年生は図工科の学習で、ぐにゃぐにゃだこのボディーに絵を描いていました。カラーペンでうさぎやお花、怪獣など思い思いに空飛ぶ様子を思い浮かべながら描いていました。来週くらいには完成し、とばすんだそうです!楽しみですね!

2年生は算数科の「なんばんめ」の学習をしていました。「今みんなで11人います。みさきさんの前には5人います。みさきさんの後ろには何人いるでしょう。」この問題の答えを出すために、タブレットを使って図に表し、根拠を明確にしながら話合いを進めていました。「図にかくと答えが簡単にみつかるね!」とみんな納得していました。ちなみに答えは、問題間面を〇〇〇〇〇◎〇〇〇〇〇と図に表して、後ろに5人いることに気付くことができました。

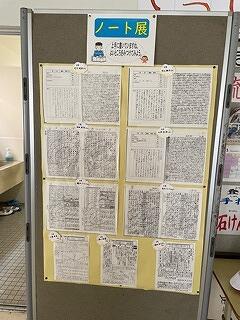

ノート展覧会

野尻小学校では児童一人一人の学習ノートづくりの成果を披露するとともに、友だちのノートづくりを参考にさせ、よりよくノートをまとめようとする意識を高めることを目的に、「ノート展覧会」を行っています。児童玄関前に、今週いっぱい展示しています。枠一杯に整理してきれいにまとめられているノートを見て、児童はみんな「すごい!すごい!」と行っています。今週金曜日の参観日まで展示していますので、保護者の皆様もぜひご覧ください!

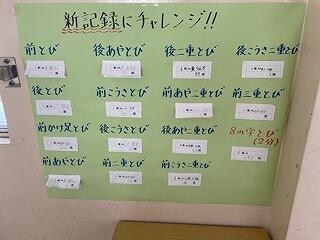

なわとびの練習

5年生が体育館で縄跳びの練習をしていました。ビュンビュンと縄が床に打つ音が心地よく響いています。主に技を磨いているのが二重跳びです。野尻小学校では1月末から2月にかけてなわとび月間とし、それぞれに目標を立て最高記録に挑みます。2階の廊下の壁には各跳び方の最高記録者と記録が掲示されていました。今のところ全て6年生の名前が貼られています。5年生はその記録を破ろうと必死に練習しているようです!競い合って伸びていく!素晴らしいですね!

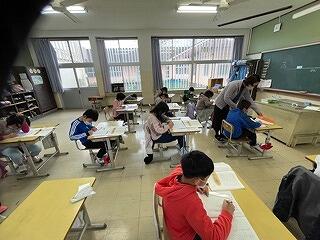

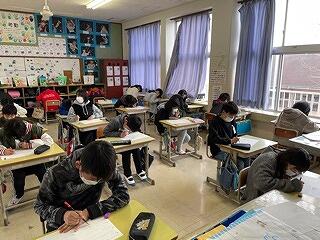

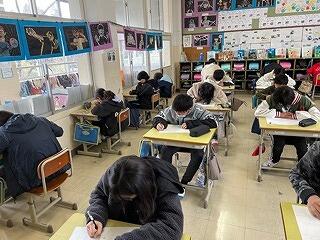

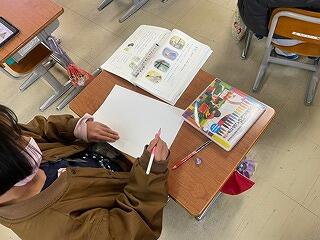

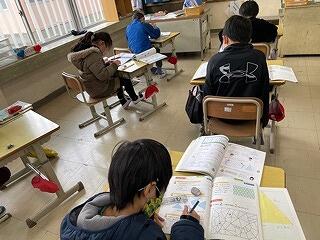

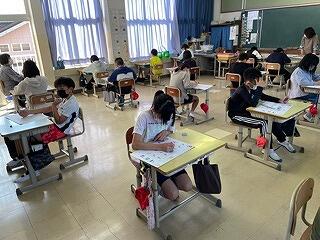

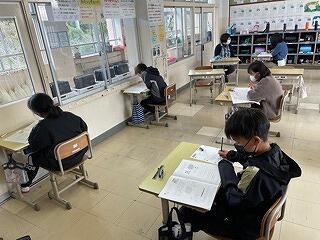

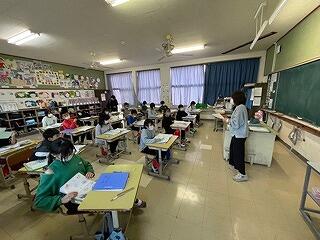

テスト風景

今日は3年生と6年生のテストを受ける様子を紹介します。

6年生は家庭科のテストを受けていました。みんなものすごく集中しています。

3年生は算数科のテストをうけていました。時間いっぱい根気強く問題に挑んでいました!

新入学児童保護者説明会

1月23日(月)、新入学児童保護者説明会を行いました。会の冒頭で、社会福祉協議会の方からランドセルカバーと赤白帽子の目録をいただきました。赤い羽根共同募金の配分金からの贈呈だそうです。ありがとうございます。説明会ではもうすぐ1年生になる保護者を対象に入学前の心得や準備物、保健室や事務部からの連絡、登校班編制などについて説明させて頂きました。初めてお子様を学校へ通わせる保護者の皆様方にとっては、短時間での説明で十分理解できなかったこともあろうかと思います。不明な点は遠慮無く、問い合わせていただけると幸いです。大変寒い中、ご出席頂きありがとうございました。

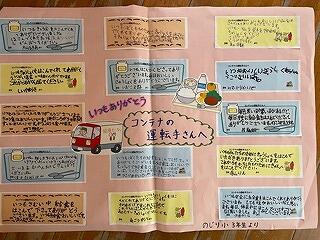

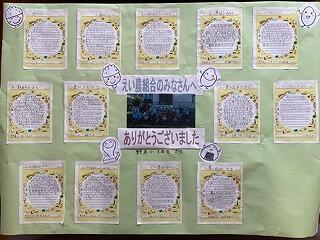

コンテナの運転手さん、ありがとうございます。

1月23日(月)、3年生が給食の食缶等を配送してくださるトラックの運転手さんにお礼のお手紙のプレゼントをしました。3年生が感謝の気持ちをこめて書いた1人1人メッセージを模造紙にはったものを代表児童が手渡しました。「いつもありがとうございます。」としっかり伝え、心をこめて手渡すことができました。給食感謝週間だけでなく、これからも、給食に携われている多くの方々に対する感謝の気持ちを変わらずもち続け、栄養満点の給食をしっかりもりもり食べて、ぐんぐん大きくなってほしいと思います。

清掃班長会

1月23日(月)、1月の清掃班長会がありました。時計の模型を見ながら、清掃時間の流れについて確認しながら、「とむすじあ」の合い言葉が守れているか、話し合いました。野尻小学校では1年生から6年生でのチームを作って行う縦割り清掃を実施し、「無言掃除」を徹底しています。今日の班長会での話合いをいかして、さらに学校をぴかぴかに輝かせてほしいと思います。

学校の様子(1月20日)

1月20日(金)の学校の様子を紹介します。

1年生は「もっとなかよくなろう」という単元で、友だちに「好きな〇〇は?」とインタビューしていました。話す方も聞く方も真剣でした!2年生は図工科の学習で、横長の用紙に、くるくる線を描き、線から思いついたお話をかいていました。みんな集中していました!

3年生は図工科の紙版画の学習に取り組んでいました。今は版をつくる段階で、青い台紙に、思い思いにイメージを膨らませながらえがいていました。4年生は音楽科の鑑賞の時間でした。TVの映像をみながらサンバの音楽を聴き、気付いたことを音楽ワークに書いていました。

5年生は社会科の「情報を生かして発展する産業」について学習していました、アイスクリームや豆腐をつくる会社が情報をどのように利用しているかについてまとめていました。6年生は卒業式でうたう曲をTVで聴いていました。とってもすてきな曲で、教室がじ~んとなりました。本番でうたうのが楽しみですが、ちょっぴりさびしい気持ちも、、。

本日も、のじりっこのみんなはとてもよくがんばっていました!

学校の様子(1月19日)

1月19日(木)の学校の様子を紹介します。

1年生は国語科の学習で、物語文を読んで心に残った場面を絵に表す活動に取り組んでいました。今後、絵に表したことを文にも表して発表するんだそうです。

2年生は、体育館で紅組白組に分かれてドッジボールをしていました。活発に動き回って楽しそうでした!

3年生は算数科の三角形のたしかめの問題に取り組んでいました。みんな集中して取り組んでいました。

4年生は国語科の「プラタナスの木」の学習をしていました。これまでの学習してきたことをもとに、場面絵や文、言葉を手がかりに登場人物の心情を文章に表す活動に取り組んでいました。

5年生は算数科で、終末の時間に、円と正多角形の確かめ問題に取り組んでいました。みんなとても集中して問題に挑んでいました。

6年生は図工科「未来のわたし」という学習に取り組んでいました。将来の自分を紙粘土で表して絵の具で色を付け、画用紙でつくった背景画と組み合わせて作品を作るそうです。タブレットで必要な情報を取り入れながら学習を進めていました。

今日も野尻っこはみんなよくがんばっていました!

食育指導(2年)

1月19日(木)、2年生は食育指導がありました。学級担任と給食センターの栄養職員の先生とのTT(ティームティーチング)で授業を行いました。「朝ごはんを食べるとどんなよいことがあるのだろう」というめあてで学習を進めていきました。朝ご飯を食べた場合と食べない時とで身体にどんな変化が現れるかについて話し合い、朝ごはんを食べると「頭スイッチ」「体スイッチ」「おなかスイッチ」が入り、授業に集中できたり、体温が上がって元気に活動できたり、排便しておなかがすっきりすること等に気付くことができたようでした!元気もりもりになるためのいろいろな食べ物を組み合わせた食事(4つのお皿)についても、絵カードをもとに考えることができました。今日の学習をいかして、朝ごはんをしっかり食べるために、今、自分にできることに取り組んでほしいと思います。

給食感謝集会

1月18日(水)、もみの木タイムの時間に、Zoomで給食感謝集会を行いました。保健・給食委員会の児童が運営をしてくれました。まず最初に、給食をつくってくださっている方々や給食業務に携わって頂いている方々に対する感謝の気持ちを各学級ごとに発表しました。模造紙に寄せ書きしたものや手紙を冊子にしたもの等々を事前に作成し、代表しておこしいただいた給食センターの学校栄養職員の先生に手渡しました。その後、学校栄養職員の先生から、給食センターで、給食がどのように、どんな思いをこめてつくられているのかをプレゼンをつかって説明して頂きました。最後に、保健・給食委員会の児童が給食に関する紙芝居を発表してくれました。集会を通して、毎日おいしい給食を頂けることに対する感謝、そして、給食つくってくださる方々への感謝の気持ちをもつことができました。野尻小では今週を給食感謝週間に設定し、給食の歴史のわかる掲示物をはったり、お昼の放送で給食に関係する放送を流したりして、児童の給食に対する意識を高めています。これからも、給食をもりもり食べ、ぐんぐん大きくなって、たくましい体をつくっていってほしいと思います。

冬をさがそう

1月17日(火)、1年生は生活科で冬を探す学習をしていました。みんなで校庭へ出て、タブレットのカメラ機能をつかって冬を感じられるものを撮影していました。枯れ枝、枯れ葉、パンジーなど冬に咲く花、、等々、何枚も撮影しては友だちと画像を見せ合いっこしていました。

冬をみつける活動を通して、季節感を味わっていました!みんな、よくがんばっていました!

研究授業(5年)

1月16日(月)の2校時に、5年社会科の研究授業がありました。「情報をいかして発展する産業」という単元の導入の第一時で、気象情報が産業にいかされているかどうかを、個人→グループで考える学習内容でした。子ども達はこれまで社会科の時間に学習してきたこと(農業や工業)や日常生活での情報活用場面を思い出しながら、こんな気象情報がこんな産業(仕事)に役立っているのではないかと予想を立て、活発に意見交流することができました。タブレットでたくさんの気象情報を検索しながら産業との関連性を考えるすばらしい授業でした!次の時間からは、具体的にどんな気象情報がどんな産業にどのようにいかされているのか一つ一つ調べていくようです。

地区集会

1月16日(月)、地区集会がありました。2学期前半の登下校の反省と冬休み明けの登校状況の確認を行いました。集合場所や集合時刻が守れているか?一列登校ができているか?元気な挨拶ができているか?交差点で安全に待つことができているか?など、地区担当の先生と一緒に一つ一つ確認していきました。まだまだ寒い日が続きますが、2学期後半も交通安全に十分気をつけて登校してほしいです!

パワーアップタイムの様子

1月13日(金)のパワーアップタイムの様子です。今回は3~5年生の実践を紹介します。

3年生は、新聞記事を読んで、先生が与えた問いに答える学習をしていました。NIEといって、新聞を教材として活用する活動です。この学びは、読解力と表現力の両方が育ちます。

4年生は問題集の中から国語科の説明文の問題をみんなでとき、答え合わせとどうしてその答えになるのかを学級担任が解説していました。自分の出した答えが〇か、×かだけでなく、正しい答えの根拠を確認し合うことで、スキルが高まる実践です。

5年生は、CRTテストのアシストシートをつかって国語科の説明文の問題に取り組んでいました。長文を読んで選択問題や記述問題に挑んでいましたが、正しい答えを導き出すためのこつやヒントを学級担任が丁寧に説明しながら、学習を進めていました。

パワーアップタイムの取組は確実に子ども達の学力アップにつながっています。みんな本当によく頑張っています!

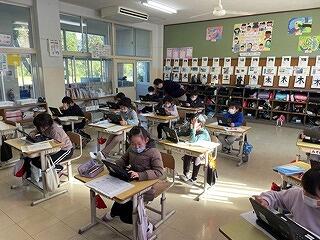

CRTテストを実施しました。

1月11日(水)と12日(木)に全学年、CRTテストを実施しました。教科は国語科と算数科です。CRTテストとは、学習指導要領に示された基礎的・基本的な内容の到達状況を適切に把握できるように作成された学力検査です。テスト結果は2月の参観日の際に、保護者の皆様におわたしする予定です。本校では1年生から毎年実施し、学力テスト結果を学級担任が分析して、授業改善につなげています。「確かな学力の育成」の視点で有効に活用しています。2日間とも、どの学年の子どもも時間いっぱい問題と向き合っていました。結果を楽しみに!

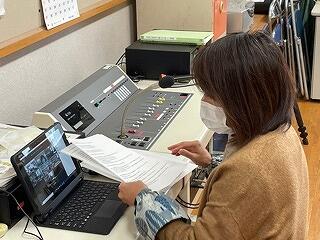

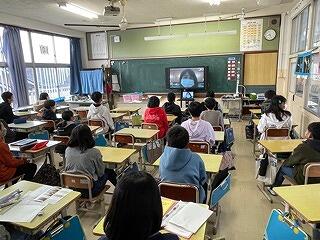

2学期後半はじめの日

1月6日(金)、2学期後半はじめの日の全校集会を行いました。今回も、新型コロナウイルス感染症防止の観点から、放送室と各教室をつないでズームによるオンラインで開催しました。校長として、冬休みの生活についてお願いしたことがきちんと守れたかどうかについて児童に確認をしました。「124この命を必ずもって学校に戻ってくること」「計画をたて、冬休みを楽しむこと」のどちらもしっかりと守れたようでした!2学期後半は、6年生は52日、1~5年生は53日しかなく、1月(いく)、2月(にげる)、3月(さる)と表現されるように、あっという間に月日が流れていくことから、「今年の目標を決めて、達成に向けて努力していこう!」と話をしました。その後、学習担当の先生から、今月の生活目標である「学習のきまりを見直そう」について話がありました。学習中の姿勢をきちんとすること(立腰)や忘れ物がないか確認すること等、しっかりがんばってほしいと思います。

今年はうさぎ年です!ぴょんぴょん飛び跳ねるうさぎのようにHOP!STEP!JUMP!で大きく飛躍する1年になるようみんなでがんばっていきたいと思います。

全校集会

12月23日(金)、全校集会がありました。新型コロナウイルス感染症防止の観点から、放送室と各学級をつなぐリモート形式で行いました。校長はまず、2学期前半の合言葉「流石(さすが)!野尻小!」について話をしました。校外・校内行事にみんなで心を1つに臨み、1つ1つ成果をあげ、たくさんの皆さんから「流石!野尻小!」と、お褒めの言葉をいただいたことを伝えました。次に、冬休みの生活については、「楽」と「命」の漢字をもとに、「冬休みを楽しんでほしい、そのために、計画をたてよう!」「124の命を絶対にもってきてほしい、そのために、冬休みのきまりをしっかり守ってほしい」と話しました。その後、生徒指導の先生から、冬休みの生活について安全上、気をつけてほしいこと(交通事故の防止等)と、取り組んでほしいすてきなこと(初日の出をみること、年越しの仕方)についてのお話がありました。最後に、陸上記録会で8位入賞を果たした児童の紹介と、代表児童の表彰を行いました。野尻小の入賞者は23人もいて、これは市内の学校で3番目に多いそうです!すごいですね!

今日で2学期前半が終わります。子どもたちは勉強に、運動に、行事に、、朝のボランティアなども含めて、本当によくがんばりました。明日からは13日間の冬休みですが、冬休みにしかできない体験をたくさんし、いろいろなことにチャレンジして、その学びを2学期後半につなげていってほしいなと思います。感染症や熱中症などこれからも注意が必要ですが、健康で安全な冬休みになるよう1人1人、気をつけてほしいと思います。

雪がふりました!

12月23日(金)、今年一番の寒波が訪れ、野尻小学校に雪がふりました。登校途中にパラパラッと粉雪が降り始め、途中で綿雪のようになり、学校につくとグラウンド一面が銀世界に!子どもたちは大喜びですぐに運動場へ駆け出しました。雪を集めて小さな雪だるまをつくったり、雪をまるめて雪合戦をしたり、、、みんな思い思いに自分のやりたいことをして楽しんでいました。地域の方に話を聞くと、こんなに雪が降ることはめったにないとのこと。子どもたちにとって2学期前半がんばったよいごほうびになりました!PS.寒波は週末まで続くようです。皆様、気をつけられてください。

研究授業(4年)

12月19日(月)、4学年の社会科の研究授業がありました。日南市が何がさかんな地域かを調べるために、映像や統計、地図、パンフレット等やインターネットで調べたことなどたくさんの資料をもとに考えていきました。自分の考えがもてたら、グループでもちより、日南市が何がさかんな町なのかキーワードを考えていきました!そして最終的に、クラスみんなで「国際交流がさかんな町」であることに気付くことができたようです。今後は、なぜ、国際交流がさかんなのか?どんな交流にどのように取り組んでいるのかなど、計画を立て調べていくようです!クラスみんなで力を合わせ、学習問題を達成できた素晴らしい授業でした!

赤い羽共同募金

12月16日(金)、学校で12/5~9に取り組んだ赤い羽共同募金を社会福祉協議会の方が受け取りに来られました。期間中に運営委員の皆さんが毎朝、児童玄関前にたち募金を呼びかけ、本当にたくさんの募金が集まりました。募金して頂いたお金は地域の福祉に使われるそうです。皆様方の善意に感謝いたします。また、運営委員の児童の皆さんもありがとうございました。

児童クラブ連絡会

12月15日(木)に野尻放課後児童クラブ、16日(金)に大塚原児童クラブと2学期前半を振り返って、連絡会を行いました。児童クラブでの児童の様子や共通理解事項、お互いの連携の在り方等について確認しました。野尻小ではたくさんの児童が放課後児童クラブに登録しています。児童が安心安全な学校生活、そして、児童クラブでの生活がおくれるように、しっかりと話合いができてよかったです。今後とも連携の絆を深めていきたいと思います。

集団宿泊学習(5年生)

12月12日(月)から13日(火)まで、1泊2日の日程で5年生が宮崎県青島青少年自然の家に集団宿泊学習に行きました。栗須小学校との2校合同で実施しましたが、天候にも恵まれ、すべて計画通りに活動することができました。朝から夜まで、みんなで寝食をともにするのはもちろんのこと、「火起こし体験」や「飯盒炊飯」、「フィールドアスレチック」など、普段の学校生活ではできないことをいろいろ体験することができました。子どもたちは事前学習の学びをしっかりいかし、自然の家の施設で生き生きと活動に取り組みました。なかでも素晴らしかったのは、全ての活動において、集合時刻をしっかり守れたことです。活動班、生活班ともによくまとまって行動し、「10分前行動開始、5分前集合」を全ての班が守ることができました。また、学校間の垣根を越えて、お互いに声をかけ、励まし合いながら活動に協力して取り組む中で、友だちのよさだけでなく自分のよさにも気付き、栗須小学校の子ども達とも、とても仲良く交流することができました。2日間の宿泊学習が終わる頃には、1つの学校のように見えました。この宿泊学習で学んだ「規律」「協同」「友愛」「奉仕」の精神を忘れることなく、これからの学校生活や家庭・地域での生活に生かしていくことを期待しています。そして、来年度、学校のリーダーとして、下級生を引っ張っていく人に育っていくことを楽しみにしています。この子ども達が2年後、野尻中学校に集結したら、きっとすばらしい学校生活が過ごせることでしょう。交流学習の意義を改めて考えさせられた2日間になりました。

出発式、到着式の様子

食事の様子

火起こし体験の様子

かまどで飯盒で御飯を炊いたり、カレーを作ったりする様子

自然の中で自分たちがつくったカレーを食べる様子

防災謎解きに挑む様子

フィールドアスレチックの様子

プラバン作成の様子

集合写真

2日間、本当によくがんばりました。次に両校が合うのは、修学旅行のときです。その日まで、それぞれの学校でいいクラスをつくって、さらに自分を磨き、再会したときにお互いに成長した姿をみせられるといいですね!

宿泊学習最終確認

5年生は、来週月曜日から火曜日にかけて、青島青少年自然の家へ宿泊学習へでかけます。親元を離れ、友だちと宿泊をともにするのはこれが初めて!という児童も多く、みんなとても楽しみにしているようです。今日は、6校時にみんなでしおりをみながら、日程等の最終確認をしていました。今のところ、天気はよさそうです!2日間の体験学習を通して、栗須小とともに、規律・協同・友愛・奉仕の精神をしっかり学んできたいと思います。

授業の様子

12月8日(木)の授業の様子を紹介します。今日は4年生と5年生です。

4年生の理科の授業の様子です。金属は温められると大きくなるかどうかを真剣に考えていました。事前の学習で熱湯に入れた際は大きさの変化がなかったため、今度はコンロを使って千何百度の温度で熱する実験をするんだそうです。いろいろな予想が出ていました。さあ、次の理科の時間で結果が明らかになります。楽しみにしているようです!

5年生の授業風景です!何をしているか分かりますか?テスト?その通りですが、実は外国語のテスト風景です。テレビモニターから流れる音声を聴き、問題に答えているんです!いわゆるリスニングのテストです!耳をすませて、集中して問題に挑んでいました!きっと、みんないい点でしょう!

研究授業(3年生)

12月6日(火)、3年生が国語科の研究授業を行いました。単元は「食べ物のひみつを教えます」で、前時までに「大豆のように姿を変えて食品になる材料」について書いた作文を、ペアで読み合い、友だちの表現のよさを見つけ、伝え合う学習内容でした。子ども達はタブレットに保存された友だちの作文を読み、よいところに線を引き、どんなところがよいのかを考え、お互いに伝え合うことができました。友だちの作文表現の良さを全体でも共有し、学習のめあてに対するまとめを子ども達自身で見つけることができました。本校の学力の課題である「表現力(書く力、話す力)」を育てる工夫が授業の中にたくさんちりばめられていました。45分間、みんないっしょうけんめい学習に取り組む姿が見られました。

全校集会(12月)

12月5日(月)、朝の時間に12月の全校集会がありました。コロナウイルス感染症防止のため、放送室と各教室をZoomオンラインでつないで行いました。まず、校長として話をしました。「2学期に頑張ってほしいことを『流石!野尻小!』として掲げていたが、その合い言葉通り、創立記念式典、教育委員訪問、また、音楽大会、陸上記録会などの対外的な行事、芋掘り、稲刈り、収穫祭などの校内行事、、、たくさんの行事に対して、1つ1つ『流石!野尻小!』といわれる頑張りをみせてくれて感動した!」と話し、「今後は、『流石!野尻小』に加えて、『さすが!〇〇!』と〇〇の中に個人の名前が入るようにがんばってほしい!」と話をました。その後、徳育部の先生が、校舎内外の危険箇所について、写真を提示しながら注意を呼びかけました。子ども達は写真を見ながら、けがのないように過ごしていきたいという気持ちになったようでした。そして最後に、夏休みの作品展等で入賞した児童に賞状を手渡しました。今回は10名の児童が表彰されました。まさに、さすがな子ども達です!地道な学習の取組の延長線上に表彰があります。また、表彰されなくても「さすが!」はつくっていけます。野尻小の皆さん!学校でも、地域でも、家庭においても、「流石!」と言われるようにがんばってみてください!

流石!みんな聞く姿勢がいいですね!

収穫祭(もちつき大会)

12月3日(土)、収穫祭(もちつき大会)がありました。朝早くから営農組合やPTA役員の皆様にお集まりいただき、道具の準備や、机・用具の配置、そして、火起こし、、など、当日もたくさんのことをしていただきました。開会式が終わると、餅つき体験を始まりました。大人の方にある程度ついてもらった後に、交代交代で2人ずつもちをつきました。簡単そうに見えても、餅の真ん中につくのはなかなか難しく、臼のかどに、杵をぶつけてしまう子どもが何人もいましたが、何度かするうちに上手にうつことができるようになりました。みんなの力で見事におもちがつき上がり、もちを丸める作業をするときは、みんなとてもいい笑顔でした。餅つき体験後の閉会式では、営農組合の方々に対して代表児童が感謝の言葉を述べたり、お礼の手紙を模造紙にはったものを差し上げたりしました。野尻小の子ども達は、1・2年生で芋植え・芋掘りを、3年生でお米作りを体験し、作物を生産する喜び、周りの方々への感謝、食への関心、、、などいろいろな心が育っています。コロナ禍であっても、感染対策を十分取りつつ、今年度、実施できたことで、「植える、育てる、収穫する、そして、いただく」ことをすべて体験することができました。収穫祭に向けて、営農組合の皆様、PTA役員の皆様、保護者の皆様にたくさんのご協力をいただきました。本当にありがとうございました。今日は、子どもたちがもち帰ったおもちを、家族みんなで召し上がったください。

もちつき大会の準備

12月2日(金)、明日のもちつき大会に向けて、保護者の協力を得ながら、5・6年生が会場準備をしました。

会場となるみどりの広場の落ち葉はきをしたり、杵と臼をあらったり、はがまを設置したり、餅米をあらったり、、、いろいろな準備がありましたが、みんなで協力して進めることができました。明日は3年ぶりの餅つき大会ということで、子ども達はとても楽しみにしています。お手伝い頂きました保護者の皆様、ご協力をありがとうございました。

研究授業(4年生)

12月2日(金)、4年生の研究授業がありました。教科は算数科で単元は「図をつかって考えよう」でした。子ども達は、問題文をよく読み、問題に出てくる数値をタブレットで関係図に表して、考え方を整理して式と答えを導き出していました。ペアで全体での話し合いを経て、問題を解くための原理原則を自分たちの力で導き出し、練習問題にも意欲的に取り組むことができました。すばらしい授業でした!

みやざき小中学校学習状況調査

12月1日(木)、5年生は「みやざき小中学校学習状況調査」を実施しました。県内すべての小学5年生及び中学2年生がこの調査問題に挑みます。野尻小学校の5年生はこれまで学習してきた成果を発揮しようと時間いっぱい問題と向き合い、最後まであきらめずに問題を解いていたようです。今後、テスト結果をもとに教育指導の充実や学習状況の改善等に役立てていく予定です。

社会科の授業(高学年)

11月30日(水)、5年生も6年生も社会科の授業をしていました。

5年生は工業生産の単元の学習で、中小工場(ナット工場)の工夫について教科書や資料集を使って調べ、6年生は不平等条約を結ばされた頃の日本と外国の関係性について調べていました。そして、それを条約改正に向けて尽力した人物について深く学んでいました。高学年になると内容も難しくなりますが、授業に集中して取り組んでいました。

体育の授業(2年生)

11月30日(水)、2年生が体育館でボール運動をしていました。

攻撃側はサークルの中のカラーコーンめがけてボールを投げ、守り側はそれをサークルの外で防ぐんだそうです。様子を見ていると、「4回あてました!」「おもしろいです!」とうれしそうに報告してくれました。この学習はドッジボールやバスケットボールなど球技につながっていく運動です。何より楽しそうに学習に取り組んでいる様子が印象的でした!大変白熱していました!

今日の給食

5月31日(金)の給食

今日は心落ち着く和食の給食でした。ひじきの煮物の中に入っているジャガイモとツナ、青豆もいいですね。

E-mail:1431ea@miyazaki-c.ed.jp