画面をドラッグすると360度見ることができます

カテゴリ:ACT-SI(科学探究)

サイエンスイノベーションで研究中!(サイエンス科2年生)

5月14日はサイエンス科2年生のサイエンスイノベーションが実施されました。

サイエンスイノベーションはサイエンス科の探究活動のことです。

サイエンス科2年生は,1年生の時に,マンダラートなどのフレームワークを行いつつ,自分たちの頭でオリジナルの研究テーマを考え,研究計画書を書き上げました。

2年生では,研究計画書をもとに研究を進めていきます!

ブログでは,生徒の探究活動の様子をお知らせしたいと思います。

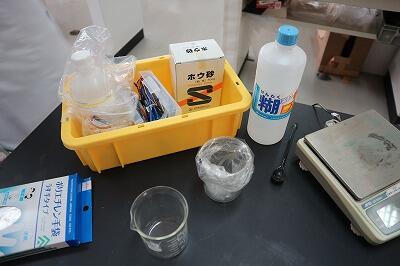

〇ヘドロの活用を研究しているグループ

↑ヘドロの成分分析に使えそうな古いキットを発見!本格的な実験ができそうです!

〇恒星が小惑星に隠れる現象(恒星食)を研究しているグループ

↑専門書を片手に赤道儀の使い方を勉強中!道具の使い方も自分たちで学びます!

サイエンス科1年生の探究活動「ACTーSI1」

本校の探究活動は「ACT」と呼んでいます。

ACTではグループに分かれて、自分たちで決めたテーマについて研究を行っていきます。

本校では本格的な研究に入る前に、研究に必要なことを学ぶ時間を設定し、独自の教材で授業を行っています。

今回はサイエンス科1年生のACTの導入について簡単に紹介します。

①初めに「なぜ探究活動が必要なのか?」「研究者としての心構え」についてワークシートを使いながら説明を行います。

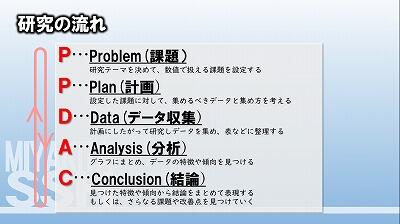

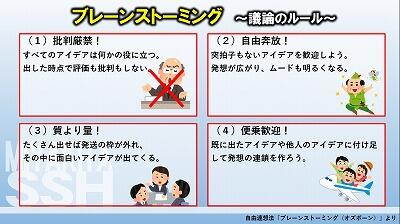

次に、「思考法(ロジカルシンキングやクリティカルシンキングなど)」「議論のルール」「研究の流れ(PPDAC)」について説明を行います

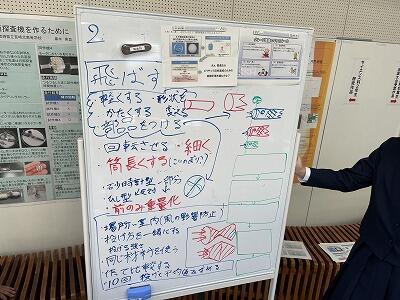

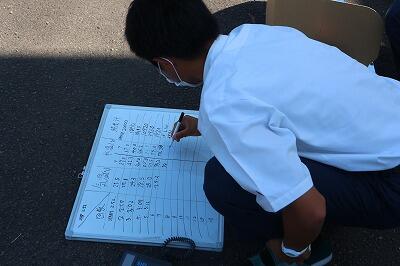

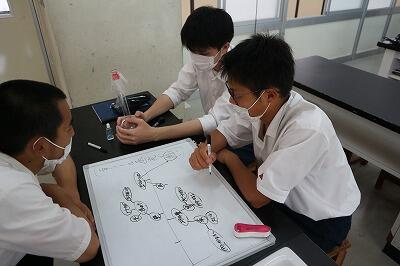

②全国SSH生徒研究発表大会で上位入賞した作品を題材にして研究計画を立てる練習を行います。

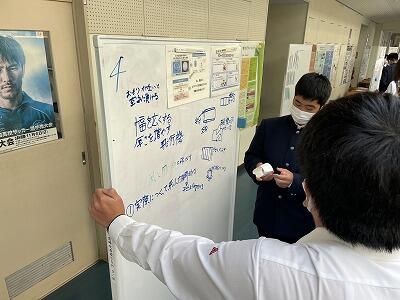

同じテーマで自分たちならどんな計画を立てるか、ホワイトボードを使ってチームで話し合います。

特にロジカルシンキング(論理的思考)を意識した活動になっています。

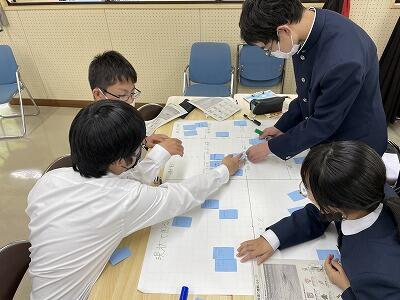

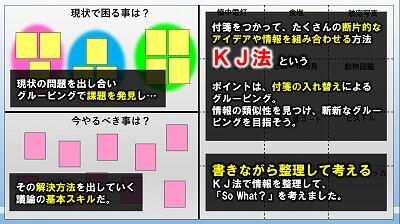

③コンセンサスゲームを利用して、ブレーンストーミングとKJ法を使う練習をします。

フレームワークを使うことで活発な議論と合意形成を促すことができます。

これらの導入を行った後に、チーム編成、研究テーマ・計画書作りなどへ入っていきます。

テーマ作りや研究計画書作成の中でも様々なフレームワークを使い、研究に必要な力を身につけていきます。

2年生の科学探究は今!

2月8日。

とにかく寒い日が続きますが、2年生の研究はアツく続いています。

彼らには規定の研究費が与えられていますが

ちょうど注文した物品が届いた班も多く、研究が加速しているところです。

圧電素子の研究を続けている班です。

ものづくりに必要なパーツがたくさん届いたので、今から工作を始めるようです。

こちらは「香り」の研究をしている生徒。

追加のセンサーやRaspberry Piのセットが届き、プログラミングを行っています。

こちらは部分日食の観測班。

彼女たちはRaspberry Piの照度計で、曇天だった部分日食を観測していました。

現在は、モデル実験のデータを取得しているようです。

各種学会、発表会も迫っています。

得られた研究データをまとめて、プレゼンを作っている班も多いです。

先生からのアドバイスを受けています。

いろんな班が、いろんな実験を行っており…

データの分析や計算に一生懸命になっている中…

届いた大量の物品を整理している経理担当の先生。

いや、ほんと毎回ありがとうございます!

生徒が研究を一生懸命頑張ってくれることが、何よりの感謝になると信じて…。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

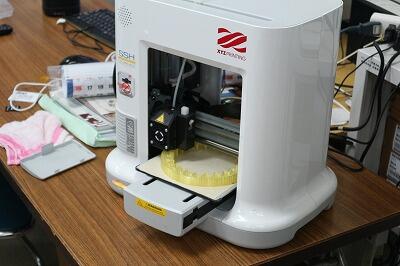

3Dプリンター大活躍!

設計ソフトを使いなせば、どんな形のパーツでも自在に作り出せます。

今回、1年生のギアを研究している班が3Dプリンターを使い始めました。

初めは設計ソフトに苦戦していましたが、試行錯誤の末に自由自在に

パーツを作れるようになりました。

現在は、「遊星歯車」を作っているようです。

溶かしたフィラメントを幾重にも重ねて出力されていきます。

1つの班が使い始めれば、「ウチも!ウチも!」と盛り上がっていきます。近々、2台めの3Dプリンターが稼働し始めるそうです…。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

クリタ活動賞の助成金に採択されました

3月23日(火)に素晴らしい連絡がありました。

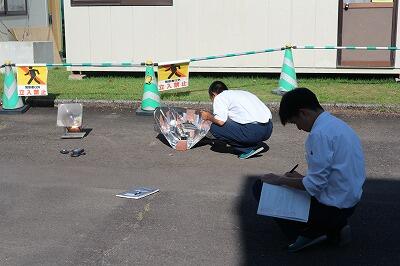

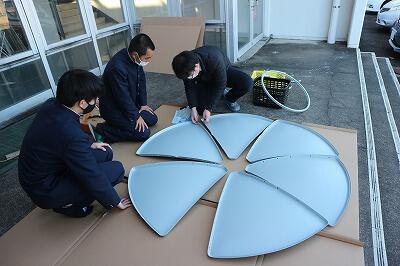

2年サイエンス科の太陽光を研究しているチームが

公益財団法人環境科学会 2020年度高校活動奨励賞(クリタ活動賞)を受賞し研究助成金(15万円)に採択されました。

このチームの研究タイトルは

「太陽エネルギーを効率よく利用した発電・発熱システムの研究」です。

では、ここまでの彼らの研究を少しだけ紹介いたします。

太陽光発電時に発生する余剰な熱エネルギーを活用して

エネルギー効率を上げることが出来ないか研究しています。

詳細は研究途中のため伏せますが、ソーラークッカーやフレネルレンズを用いて計測をしていました。

そんな太陽光班は、ある道具を購入したようです。

今年度に割り当てられた研究費のほとんどを使って購入したようです。

これは・・・

巨大なパラボラです!!

太陽光を反射して熱を得ます。この大きさ、威力が凄いです。

もちろん研究室に収納することは・・・できそうにありません。

(後日、別の場所を借りて保管することになりました。)

パラボラで研究費が無くなりかけたところに、助成金を受けることができました。

となれば、今後も様々な計測器具や実験装置を購入して研究内容を深めていきます。

頑張れ!太陽光班!!

それにしても、今年度の2年サイエンス科は

科学部以外のグループも、受賞や助成金採択が多かったです。

サイエンス科として、順調に探究活動が進んでいる証です!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

読売新聞に掲載していただきました

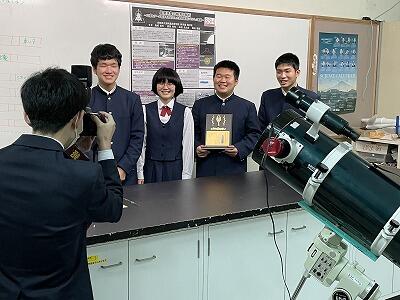

日本学生科学賞で「日本科学未来館賞」を受賞した

星食観測のチームが読売新聞社に取材を受けました。

この記事は、2021年2月24日の読売新聞(朝刊)に掲載されました。

4人それぞれが深夜まで粘り強く観測し、何ヶ月も粘り強くプログラミングし

家族・友人・先生の支えに感謝する様子を記事にしていただきました。

ありがとうございました!

中谷医工計測技術振興財団から記念品

2年サイエンス科のマイクロプラスチック班のついてです。

※彼女たちの活動概要はこちらの記事をご覧ください。

本校のマイクロプラスチックの研究は

公益財団法人中谷医工計測技術振興財団の科学教育振興助成事業

に採択されており、助成金をいただいております。

※助成金についてはこちらの記事をご覧ください。

彼女たちは先日、こちらの財団が主催する

令和2年度科学教育振興助成成果発表会に参加しました。

今回はその賞状と記念品(エコバッグ!)が届きました。

これからも研究に頑張ってくださいね!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

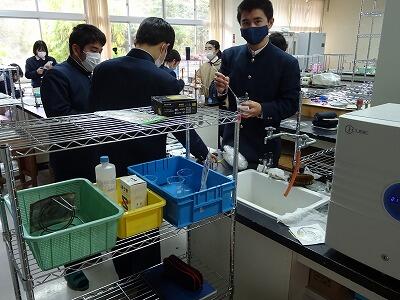

科学探究の部屋がパワーアップ!

サイエンス科が科学探究(ACT-SI)を行う教室に

とある装備が追加されました!

これは…マルチラックですね。

以前書いたこちらの記事の通り

宮崎北高校の科学探究では、1グループに1スペースが与えられています。

この範囲であれば、暗室を作ろうが何をしようが

基本的に自由です(危険でなければ)。

しかし、実験道具やいろいろなもので手狭になってしまい

実験や論文作成がしづらくなってきました。

そこでこのマルチラックです!

収納スペースが増すことで、作業がしやすくなりました。

マイクロプラスチック班も広々と実験しています。

これは…今後も荷物が増えそうですね(笑)

いいぞ!どんどんやってくれ!!

マルチラックの登場でさらに整ってきた実験室。

今後の成果が楽しみです。

(空きスペースに見えるのはこれから入る1年生のスペースです。)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

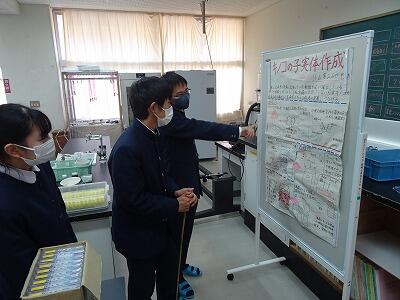

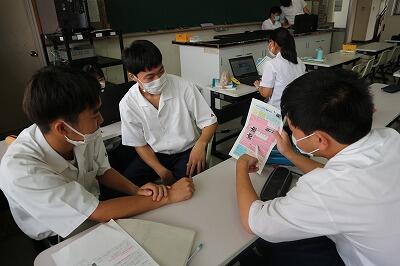

ACT-SI1の研究計画を練る!

少し前ですが、1月20日(水)のことです。

1年サイエンス科の3学期の科学探究(ACT-SI1)が始まりました。

まずは集まり、全体に「実験室の約束事」を再確認しました。

備品の管理をしっかりと。

さて3学期は、2学期に練った研究計画をもとに「研究計画ポスター」を作ります。

研究計画書の内容をピックアップして、わかりやすい研究計画ポスターを作ります。

先輩の研究計画ポスターを参考にしながら「イラストを多く使って分かりやすく」

などのポイントを確認します。

(ちなみに、現在の先輩のポスターは研究も充実し、パソコンで作られた濃密なポスターになっています。)

この後、1年生は研究計画ポスターセッションを行い

研究計画の改善点などを発見するのです。

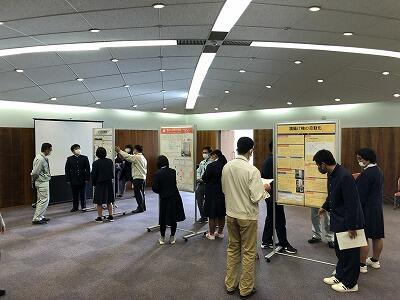

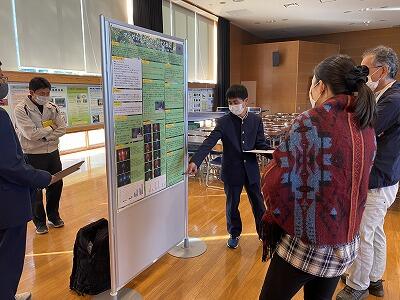

サイエンス科2年研究機関訪問

12月10日(木)

2年サイエンス科による研究機関訪問を行いました

今回の訪問先は

①宮崎県工業技術センター

②宮崎県総合農業試験場

の2か所です。

とはいえ、ただ研究機関の見学をするわけではありません!

今回は、各研究チームを2班に分けて別々に訪問します。

そして、各訪問先でポスターセッションを行います。

こちらは宮崎県工業技術センターです。

今回の目的は、自分たちが行っている研究について

専門家を相手に発表・質疑応答を行うことで

プレゼン力・コミュニケーション力を向上させるとともに

研究の発展につなげることです。

研究者の方から、いろいろな質問をいただきました。

こうして場数を踏むことでプレゼン力が付いていきます。

さらにもう一つの目的は、研究機関を実際に訪問し

研究発表を聞いたり研究施設や研究室の見学を行ったりすることで

将来の研究者としてのイメージを具体化させることなのです!

こちらは宮崎県総合農業試験場のチーム。

研究班を2つに分けているので、自分のチームの研究内容を

全員がきちんと説明できなければなりません。

こうして、各研究チームは工業、農業の両方の研究者の方から

コメントをもらうことができました。

この結果を持ち帰り、さらなる研究の改善に役立てます。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

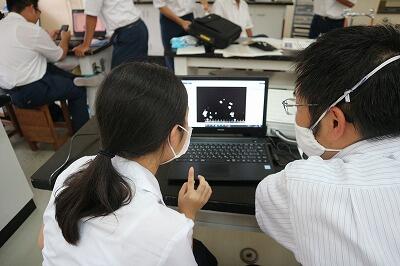

ACT-SI2の進捗

9月15日(火)

2年生科学探究(ACT-SI2)の様子です。

これまでの研究内容を論文にまとめる準備を始めました!

多くの班で、まずは最初の実験結果が揃ってきました。

次はこれを論文やポスターにまとめ、各種外部大会への出場を目指します。

彼らが使用しているのは、MSEC論文様式です。

宮崎県の探究活動の統一書式として公開されています。

テンプレートには、論文の書き方、まとめ方が書かれていますから

生徒たちはこれを読みながら勉強していきます。

もちろん、研究を進めている生徒も多いです。

これは…マイクロプラスチックの研究をしている生徒が

プログラミングによる画像処理に成功したようですね…!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

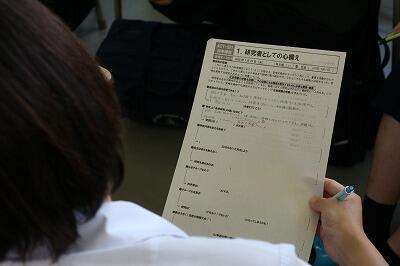

ACT-SI1スタート!

7月29日(水)

1年生の科学探究(ACT-SI1)がスタートしました!

初めて「研究」に触れる1年生。

やりたいことはたくさんあるのですが、いったいどんな研究ができるのでしょうか。

まずは、「研究者としての心構え」を先生から聞きました。

宮崎北高校では研究を次のように定義しています。

「社会問題の改善を目標に、その過程にある課題を解決するために必要な実験や観察」

つまり、興味があっても倫理に反する研究はしてはいけません。

また、「主観的」なまとめ方をする小中学生の自由研究と異なり

これから行う研究は「客観的」でなければなりません。

論理的に情報を伝えるために仮説、実験、結果、考察という研究の流れや、定量的なデータの大切さを学びました。

他にも、グループで研究を行う意義など…

これから始まる科学探究の心の準備を行いました!

みんなよりも一足先に研究を始めている科学部のメンバーは

自分の研究を紹介。

部員の勧誘も行いました(^^)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

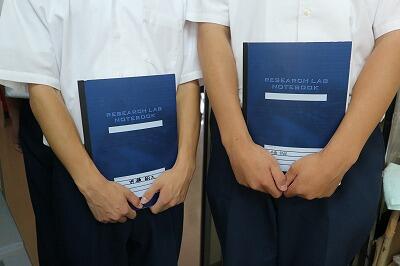

研究ノート指導について

本日は、研究内容の記録について紹介します。

ACT-SI2で研究をしている生徒の傍らには、

いつもノートがあります。

これは、「研究ノート」です。

研究ノートとは、研究者が自分の研究活動の内容を整理して記録するものです。

きちんと記録していけば、研究者の財産になりますし、

研究成果を知的財産として保護する際の重要な証拠資料にもなります。

生徒全員がこの研究ノートを与えられています。

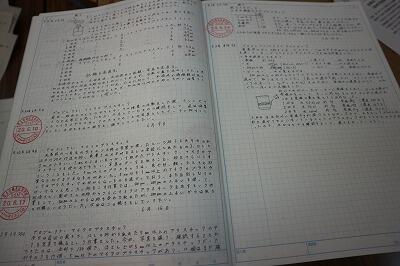

研究ノートの書き方には厳しいきまりがあります。

ねつ造・改ざんを防ぐために、記録年月日や出展の記入、

署名も必要ですし、必ずボールペンなど消えにくいもので記入します。

記入する内容も、単なる日記ではいけません。

研究内容がきちんと伝わるように

実験のプロトコル、結果、考察などを

時系列順に、図表を用いてきちんとわかりやすく書く事が求められます。

とはいえ、いきなりそんなに上手くは書けません。

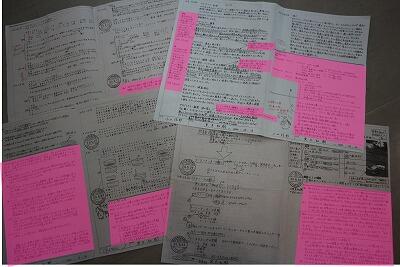

そこで、毎週提出された研究ノートから、

よく書けているノートをピックアップして

先生のアドバイス付きのプリントにして、生徒全員に配布しています。

(画像のピンク色の部分が、先生による加筆・アドバイスです。)

生徒達は、毎週アドバイスを受けて、どんどん研究ノートの書き方が上手になっています!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

3年生のACT-SI3は今!?

3年生の科学探究(ACT-SI3)の報告です。

現在、サイエンス科の3年生は、8月7日のMSECフォーラムで

行われる英語ポスターセッションに向けて、ポスターの英語版を制作しています。

黙々とパソコンに向かい、作業を行っています。

英語版を作成するにあたり、実験データも最新のものに更新します。

この班は、追加実験のデータのレイアウトを考えていました。

コロナ禍で中止になったり、延期された大会が多い中

MSECフォーラムは久しぶりの発表の場です。

各グループとも気合いを入れて、制作に励んでいます。

さらに彼らは、12月までに英語論文を執筆する予定です。

受験勉強と研究発表の両立は非常に大変ですが、

一生懸命頑張っている先輩達の姿は、後輩の模範となるでしょう。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

一歩ずつ前進!2年生のACT-SI

6月16日(火)

2年サイエンス科のACT-SI2(科学探究)です。

毎週火曜日の6,7限で研究を行っています。

しかし、授業以外にも放課後の「オープンラボ」を利用して研究を行う班もあり

毎週研究はどんどん進んでいます。

こちらは、クモを研究している班です。

先輩が使用している暗室を借りて、実験を行っています。

マイクロプラスチック班は、採取したプラスチックの撮影を行っていました。

スライム班は、新たに配分を変えてスライムを作っています。

研究ノートにもデータが溜まってきたかな?

太陽電池研究班です。

ソーラークッカーとフレネルレンズで何かのデータを取っています。

5分毎の記録…忙しいですね。

それぞれの班が、毎週課題を見つけ、その解決に奮闘しています。

このスモールステップが大切です。

すでに、以前ブログで紹介した様子とは大きく異なり進化をしています。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

科学探究を見守る先生

これまで、2年生の様々な研究班を紹介してきました。

今回は科学探究の指導をしている先生たちを紹介。

現在、サイエンス科2年生の科学探究は科学部顧問の先生たちで指導しています。

毎回、授業前には各班の進捗状況をまとめ、それぞれに質問するポイントを議論しています。

科学探究は2時間連続の授業です。

その時間、生徒は自由に研究活動を行っていますが、

先生たちは各班を見回りながら、その日の研究計画などを聞き取りしています。

先生たちは思います。

. 。○(こうしたら、うまくいきそうだよなぁ・・・)

. 。○(これよりも、あれを使えばいいのに・・・)

. 。○(この方法よりも、あの方法が適しているなぁ・・・)

でも、それを絶対に言いません。

生徒の成長を願いながら、質問をしています。

非常にもどかしい想いをすることもあります(笑)

でも、質問しなくとも、より良い方法に気づく班や、

我々では思いつかないユニークな実験を行う班も多いです。

やはり考えて動くということは大切なんだと、指導しながら実感します。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

太陽光発電の研究!?

今回は物理工学研究領域から、太陽光発電の研究を行っている班を紹介します。

この班にも、他の班同様に大きな目標があります。

しかし、まずはスモールステップでいろいろな実験を行っています。

最初の実験を経て、研究計画を練り直しています。

ホワイトボードを使って議論していますね。

ん?

太陽光発電なのに、この器具は何でしょうか。

おや?

器具に液体を入れたものを、ホットバスで温めています。

この班は、主体的に議論を重ねて、先生たちも思いつかない

ユニークな実験を考え出しました。

さて!うまくいくかな?

楽しみに見守っていきます。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

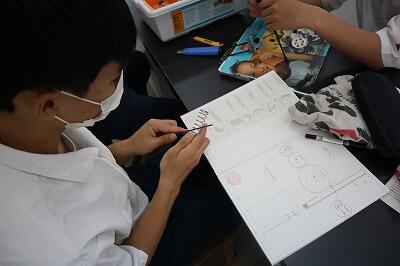

歯車を研究して・・・

今回は物理工学研究領域から、歯車の研究をしている班を紹介します。

この班は、最終的に「ある便利な道具」を作ろうとしています。

設計図を書き、必要な材料を購入しましたが、想定外の事態が続出?

購入した金属が、想定よりも大きかったのかな?

いきなり金属で加工をするのは難しいと判断したようです。

そこで彼らは、学校にあるレゴブロックに目をつけました!

なるほど!

金属の歯車で作る前に、より軽い材料で試行錯誤することにしたようです。

同時進行で必要な材料を整理しています。

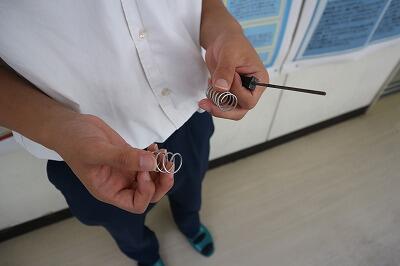

頑丈なバネ。ちょっと長かったようです。

切断するために、ヤスリでゴリゴリ・・・気が遠くなりそうです。

写真では普通のバネに見えますが、ものすごく堅くて丈夫なバネです。

頑張りました!なんとかヤスリで切断成功!

とにかく試行錯誤で一つずつ解決していく。

そんな姿を見せてくれました。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

スライム研究

今回は物質機能研究領域からスライムの研究をしている班を紹介します。

彼らがスライムを何に使うのか・・・それはまだ内緒です。

現在はスライム作りをしています。

この班は薬品を使用するため、白衣・ゴーグル・手袋の着用が義務づけられています。

慣れない白衣はちょっと暑いかもしれませんが、これも事故を防ぐための決まりです。

スライム作りの材料です。

ホウ砂は取り扱いに注意が必要です。

ソーシャルディスタンスを保って研究を行うのも大変なようです。

それにしても、白衣を着るとグッと研究者の卵に見えますね。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

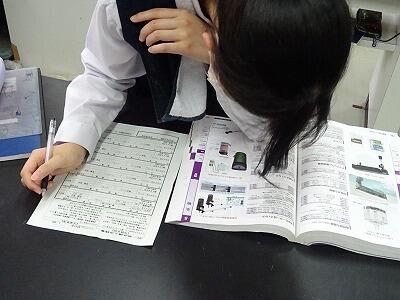

備品申請でアサリの飼育環境を整えよう!

以前、刺激応答研究領域からアサリ班の紹介をしました。

その彼らが、アサリがより快適に過ごせるように

水槽の改良を始めたようです!

足りない装置があり、カタログを見ながら

残り予算も考えて購入申請書を記入しています。

きちんと購入理由が記載できないと、購入許可も下りません!

厳しいですが、研究者として必要な経験です。

購入申請から届くまでは約一ヶ月かかります。

研究計画をしっかり立てて、やりたい実験を考えておかないと

このタイムラグで時間を無駄にしてしまうことも・・・。

さらに、新たに大きな水槽を2つ借りることができたようです!

丁寧に洗って、引っ越しの準備をしています。

毎日のお世話も大変ですが、環境を整える作業も一苦労!

頑張ってくださいね(^^)

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

〒880-0124 宮崎県宮崎市大字新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。