画面をドラッグすると360度見ることができます

カテゴリ:科学部の活動

県高文祭自然科学部門、3分野で最優秀賞!

9月30日に開催された

宮崎県高等学校総合文化祭自然科学部門にて

本校の科学部が3つの研究分野で最優秀賞を受賞しました!

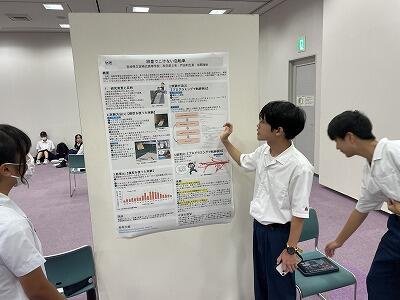

宮崎市民プラザで開催された本大会。

県内の科学部が集い、日頃の探究活動の成果を発表します。

こちらは宮崎北高校の自転車班。

地道なデータ取得と、プログラミングによる解析を行いました。

本校の科学部は県内でも珍しいほどの大所帯です(笑)

今回は、下記のような受賞結果となりました!

【物理部門】

「段差でこけない自転車の研究」・・・最優秀賞!

「空間ノイズキャンセルによるカエルの鳴き声の消音」・・・生徒投票賞

【化学部門】

「セルロース誘導体液晶の圧力応答性の研究」・・・最優秀賞!

「消しかす中のPVCを効率よく集める方法」・・・優秀賞

【地学部門】

「太陽フレアの発生と生物の生起頻度の低い行動との関係」・・・最優秀賞!

「宮崎県沿岸の地形とマイクロプラスチックの分布」・・・優秀賞

プログラミングを使い始めた1年生

科学部の1年生は、現在研究計画に従って順調に研究を進めています。現在の様子を少しだけ公開しましょう。

アサリの研究班です。

継続してデータを取るために、先日のプログラミング講座で習った

Raspberry Piを用いて自動観測カメラを作っています!

既にカメラモジュールも接続完了!

SSHで遠隔操作を行い、自動で写真を撮影することに成功しています。

学びが活きていますね!

※ここでのSSHとはSecure Shellの略で、安全にコンピュータをリモート操作する方法です。そして宮崎北高校はSSH(Super Science High school)です。

そう…彼らはSSHでSSHしているのです。

こちらはギアの研究班です。

3Dプリンタを使いこなし、様々なパーツを自由自在に作れるようになりました。実験は次の段階へ。

ギアにかかる力を調べるために、デジタルフォースゲージを使い始めました。授業で習った物理の知識を駆使して頑張れ!

他にもプログラミングを使うチームはたくさんあります。

そんな中で、互いにハードやソフトの使い方の教えあいや情報共有も生まれています。

こちらの生徒たちは3D設計図を作るCADソフトの使い方を共有しています。

科学部全体が、チームとして支えあいながら研究を進めている姿が見られます。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

科学部の定期報告会

普段の活動では、なかなか他のチームの研究を詳しく見ることはありません。

そこで、互いの進捗状況を報告して切磋琢磨するために

また、プレゼンや質疑応答に慣れるため、定期報告会を行っています。

その様子を少しだけ紹介します。

報告会は週に1回です。

土曜日など比較的時間に余裕がある日に行われています。

毎回2~3組が研究の進み具合を発表し、部員と質疑応答をします。

先輩たちが率先して質問してくるので、1年生はドキドキですね。

そんな2年生も、先生たちが質問をしてくるのでドキドキです。

各班、月に1回発表が回ってくるペースです。

実際にまとめて話すことで、自分の研究の進捗を客観的に判断することができます。

「うわっ!あの班はもうあんなに進んでいる…!」

「先輩がやっていること、今私たちが悩んでいる部分だ!聞いてみよう!」

などなど、発見やメリットが大きい定期報告会なのです。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

宮日こども新聞の取材を受けました

わくわくサイエンス教室のあとに

「宮日こども新聞」の記者さんから、宮崎北高校科学部の取材を受けました。

こども記者さんは午前中のわくわくサイエンス教室にも参加してくださいました。

理科の中でも、細胞などに興味があるという記者さん。

科学部の中でも葉緑体マスク班に取材したいとのことでした。

せっかくなので、科学部の設備で植物の細胞などを見ていただきました。

研究をする高校生の姿は、記者さんにどう映ったのでしょうか。

取材の詳細は、1月22日の宮日こども新聞に掲載されます!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

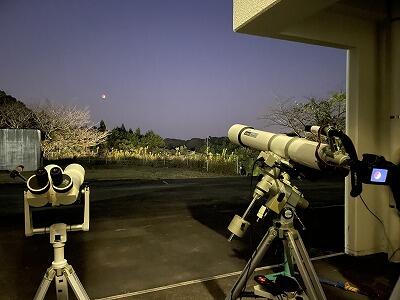

部分月食を観測しました

日本全国で部分月食が見られました。

本校の科学部も望遠鏡を出して観測しました。

久しぶりの天体観測に気合が入る生徒。

今回は18:00ごろの活動です。

学校帰りにちょうどいいですね。

こちらが18時ごろ部分食最大を迎えた満月です。

(科学部生徒撮影)

月食は、満月が地球の影に隠れることで発生します。

今回は完全に隠れる皆既月食ではなく、部分月食。

とはいえ、最大で全体の97%が隠れます。

太陽光は地球の大気で散乱され、地球の影には太陽光の赤い成分が多くなります。

なので、月食中の月は赤銅色に輝きます。

科学部生徒も、通りかかる生徒や先生も

素晴らしい天体ショーに見とれていました。

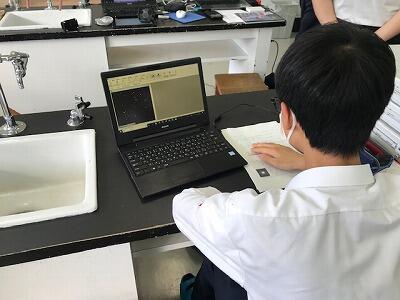

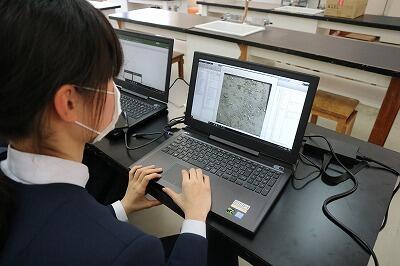

プログラミングソフトMATLAB初体験!

科学部1年生も活動が本格化してきました。

それぞれの研究テーマも決まり「プログラミングをしてみたい!」という班が登場。

そこで、希望者を募ってプログラミングソフトMATLABの勉強会を行いました。

休日の午前中をまるごと使って勉強して、画像の二値化処理とラベリングをマスターしました。

初めてのプログラミング。

頭が混乱しているのがよくわかります(笑)

さぁ、基本はわかった!

ここからは自分たちでどんどん学んでいくのです。

がんばれ!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

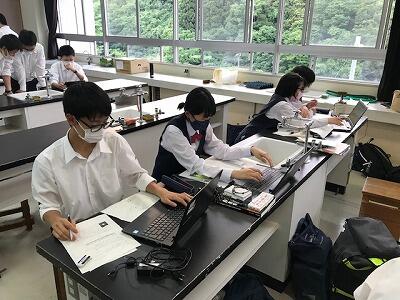

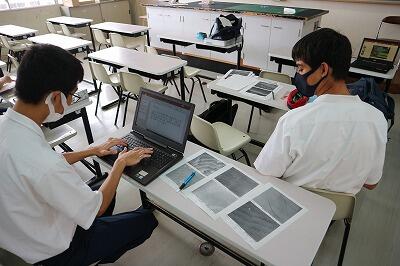

大会が近いぞ!2年科学部

最近、コロナ禍によって部活動の原則中止が続く中

大会が迫ってきた科学部2年生は学校の許可のもと

活動しています。

先日、3年生が環境大臣賞など輝かしい成績を残しました。

2年生も負けてはいられません!

これまでに貯めてきた実験データを黙々と解析しています。

電子顕微鏡写真を見ながら、悩むトカゲ班。

お互いに作ったパワーポイントをクロスチェックする

飫肥杉班とロケット班。

ナメクジ班は、プログラミングソフトMATLABのオンラインマニュアルを

一生懸命熟読しながら、プログラミングをしています。

まずは9月26日の宮崎県高校文化祭自然科学部門(オンライン)の出場を目指します!

その後も、サイエンスコンクールやプレゼン大会、各種学会などが増えてきます。

頑張れ!科学部!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

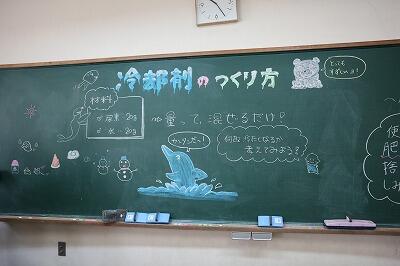

星琳祭の科学部

毎年、文化の部では科学部が実験教室を出展しています。

今年は「冷却剤作り」を出展しました。

暑い日が続きますから、冷却剤作りはうってつけですね。

ちなみに、実験教室のネタも生徒達が決めています。

今年度も、コロナ禍に伴う感染症対策のため

密にならずすぐに終わる内容にしたようです。

作り方は科学部のメンバーが指導します。

1度に6組ずつしか入れません。

尿素に水を入れる!これだけで冷却剤完成です。

あとは、暑くなったときに中の水袋を割ると、吸熱反応で冷えていきます。

おかげさまで大盛況でした。

来年はどんなネタにしようかな。

楽しみですね。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

マリンチャレンジプログラム2020全国大会で最優秀賞!

3月7日(日)

科学部2年生がマリンチャレンジプログラム2020全国大会で

見事、最優秀賞を獲得しました!

コロナ禍の影響でオンライン開催となった全国大会でしたが

豪華な表彰式が行われました。

マリンチャレンジプログラムは、2017年度より開始した大会です。

人と海の未来を作り出す仲間づくりのため、海・水産分野・水環境にかかわる

あらゆる研究に挑戦する中高生研究者を対象に開催しています。

応募した作品の中から40組が選出され、研究アドバイザーの派遣や研究助成金のサポートを受けて研究できます。

次世代へ海を引き継ぐために、海を介して人と人とがつながる“日本財団「海と日本プロジェクト」”の一環です!

今回受賞した研究テーマは

「ハクセンシオマネキのウェービング~画像解析と信号処理による分類~」

です。サイエンス科2年生2名(科学部所属)の研究です。

彼らは、絶滅危惧種のハクセンシオマネキの研究をしています。

プログラミングソフトを用いて、カニの行動を追跡・解析する自作プログラムを作成。

干潟で求愛行動をするカニを解析し、「モテるカニ」の行動を明らかにしました!

なお、研究の詳細はマリンチャレンジプログラムのホームページでご覧いただけます。

ぜひご覧ください!

教育開発部員の励みになります♪

第64回日本学生科学賞「日本科学未来館賞」を受賞しました!

12月24日(木)

第64回日本学生科学賞において、科学部地学班(2年生)が

「日本科学未来館賞」を受賞しました。

宮崎県の高校生出展作品が入選1等以上に入賞するのは13年ぶりの快挙です。

研究題目は

「星食現象の観測と解析

~正確なデータ取得を目的とした独自観測システムの構築~」

です。

恒星が月に隠される"星食現象"の観測システム構築に挑戦しました。

12月23日にオンラインで中央最終審査が行われ、質疑応答などが行われました。

そして、12月24日に結果発表と表彰式が行われました。

日本科学未来館ホールからの中継です。

なんと!

日本科学未来館賞に選ばれました!!

こちらの賞は毛利衛氏より表彰されました。

毛利衛氏は日本科学未来館の館長で、元宇宙飛行士です。

星の研究で毛利衛氏に表彰されたことは、大変光栄でした!!

宮崎北高校の日本学生科学賞での受賞は2年連続となりました。

(昨年はハクセンシオマネキの研究が入選3等に輝きました。)

宮崎北高校ではこれらの研究ノウハウを

サイエンス科全体に普及、さらには普通科にも普及させていきます。

これからも宮崎北高校は探究活動に力を入れて頑張ります!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

第64回日本学生科学賞全国審査リハーサル

科学部地学班の2年生が「星食現象」の研究で

第64回日本学生科学賞 中央最終審査に通過しました!

星食現象とは、恒星が月に隠される現象です。

詳細な観測を行うことで、月縁の形状などを正確に求めることができます。

今回は星食観測を普及させるために、独自の観測システム構築に挑戦しました。

宮崎県サイエンスコンクールなどの地方審査を経て、

この度中央最終審査まで進みました。

今年度は、中央最終審査はオンラインで行われます。

そのリハーサルが12月14日(月)に行われました。

初めての事なので慣れるまで時間がかかりました。

最終審査は12月23日に行われます。

頑張ってくださいね!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

MATLAB EXPO 2020最優秀賞受賞

MathWorksJapan社の開催するMATLAB EXPO 2020 が行われました。

本校の2年生が研究を発表し、大学教授や大人の研究者に混ざってポスター発表やライトニングセッションを行いました。

その結果、最優秀賞であるベストポスター賞を受賞しました!!

以下は、二人の感想です。

【宮崎北高校サイエンス科2年カニ班男子生徒の感想】

今回、MATLAB-EXPOでは、

他のすばらしい研究を知る機会や貴重なご意見を

いただくことができました。

私たちは、まだまだMATLABの機能を使いこなせていないことも

知ることができました。

この経験を活かし、MATLABについてももっと学び、

私たちのハクセンシオマネキの研究でさらに活用できるように

がんばりたいです。

【宮崎北高校サイエンス科2年カニ班女子生徒の感想】

MATLAB-EXPOでは、

自分たちの思いもよらない使い方が紹介されていて

大変興味を持ちました。

私たちは、手作業では何日もかかる作業が、

MATLABで解析を進めると一瞬で終わることに感動し、

その感動を原動力にプログラミングや研究に取り組んできました。

現在、私たちは短時間フーリエ変換でのカニの求愛パターンの解析に取り組んでいますが、

今回いただいた受賞を励みに、さらに研究を飛躍させたいと思います。

MATLABエキスポの練習

MathWorksJapan社の開催するMATLAB EXPO 2020 が行われます。

プログラミングソフトMATLABを用いた研究を発表するこの大会。

本校の2年生が研究を発表し、大学教授や大人の研究者に混ざってポスター発表やライトニングセッションを行います。

この日は前日。

参加者がそろって、接続のリハーサルを行いました。

緊張の面々。オンラインの発表はいつもと勝手が違います。

いい結果が残せるといいですね~!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

科学部の活動状況は…?

2学期が始まり、しばらく経ちました。

コロナ禍でなかなか実験の時間が取れなかった1学期。

最近は少しずつ活動が増えてきましたよ。

科学部は週5回活動しております(日曜と月曜がお休み)。

さて、最近は実験も進み、データの処理に入る班もちらほら。

こちらはまた実験の最中ですね。

小型の暗室で試料に紫外線を当てています。

こちらは…プログラミングソフトMATLABを使っています!

先生に教えてもらいながら、少しずつマスターしています。

ついに1人で使えるようになったようです!

イエーイ!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

部分日食の観測

6月21日(日)は日本全国で部分日食が観測されました。

皆さんはご覧になれたでしょうか?

残念ながら、宮崎県では厚い雲に覆われて、欠けた太陽を見ることは叶いませんでした。

(九州では宮崎県だけが厚い雲に覆われていたとか・・・。)

しかし!

科学部地学班は諦めませんでした。

太陽が見えないなら、見えないなりの観測方法がある!

とばかりに、観測を行った模様です。

雨に備え、屋根のある場所に観測機材を置きました。

さらに、望遠鏡だけではなく・・・

昨年、マニュファクチャリングの授業で勉強したマイコンを使いました。

RaspberryPiとセンサーを用いて空の明るさの変化を測定しました。

このセンサーは、気温、気圧、照度などを記録できるスグレモノです。

部分日食の始まりと終わりまで、約2時間以上。

この間に1秒ごとのデータを記録しました。

う~む!RaspberryPiは便利ですね。

他にも、風向きや風速、照度計を用いた明るさの計測なども行いました。

望遠鏡と録画用カメラも用意しましたが、残念ながら太陽が顔を出すことは無かったようです・・・。

さて、この記録データが今後どうなるのか!

楽しみです。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

マリンチャレンジプログラム採択!

本校生徒の研究がマリンチャレンジプログラムに採択されました!

マリンチャレンジプログラムとは、日本財団と株式会社リバネス主催の研究助成プログラムです。

海・水産分野・水環境などの分野を研究する中高生を対象に、

最大5万円の研究資金助成や、研究アドバイザーによるオンライン面談での研究コーチが行われます。

今回採択されたのは、本校科学部の生物班です。

研究テーマは

「ハクセンシオマネキのウェービング~画像解析と信号処理による分類~」

です。

ハクセンシオマネキが発しているシグナルを解析し、縄張りの構造を明らかにしようとしています。

先日、初めてのオンライン面談が行われました。

株式会社リバネスの担当者の方と

アドバイザーとなる京都大学の先生に

研究の説明を行いました。

慣れないWeb会議システムに四苦八苦していましたが

何とか自分たちの研究を伝えました。

アドバイザーの先生からは、いろいろな質問がありました。

今後もオンライン面談を重ね、研究を深めてください!

教育開発部員の励みになります♪

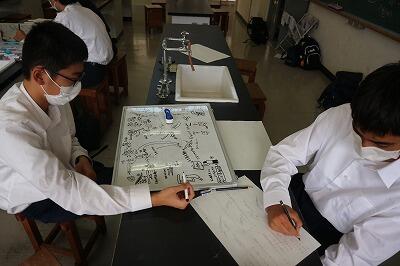

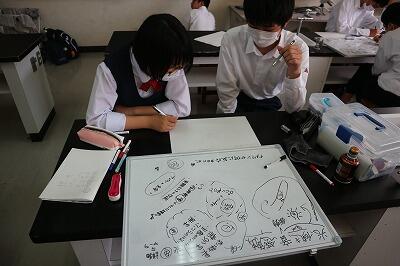

科学部の新入生はテーマ決め中

今年度18名の新入生を迎えた科学部。

(6月3日現在、まだまだ増えています。)

オリエンテーションも終わり、いよいよ分野ごとに分かれて

自分たちの研究テーマを考えています。

さすが科学部に集まる生徒たち!

やりたいことが、しっかりとあるようです。

ホワイトボードを使って研究アイデアを議論しています。

じっくり考えていますね。

研究テーマの決定は非常に大切なプロセスです。

ここには、かなり時間をかけても惜しくありません。

一方で、こちらの4人は地学班。天文現象を扱うチームです。

天体画像の解析方法を先輩から習っています。

先輩が撮影した天体写真から、指定された星の等級を算出する作業。

天体の知識や、画像処理の知識が必要です。

基礎を習った後に、自分たちの研究対象を決めていくのですね。

科学部1年生、コロナ禍で活動が少なかったですが

滑り出しは順調です♪

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

科学部1年生の活動開始

科学部に1年生が入部してきました。

5月25日現在で10名以上の入部希望者が集まりました。

さて、本校の科学部は、科学探究(ACT-SI)に先駆けて

自分の研究に取り組むことができます。

(サイエンス科の一般生徒は、2学期から研究開始。)

また、部活動として大会に出場するため

研究成果を発表する場も多くなりますし、部費から研究予算も出ます。

研究活動にどっぷり浸かりたい生徒には科学部がうってつけです。

そんな科学部に集まった新入生。

自己紹介などが終わった後は、顧問の先生や先輩の話をじっくりと聞き

自身の研究分野を決めています。

物理?生物?化学?地学?

色々悩んだ末に、テーマが決まってきたようです。

彼らの今後の成長に期待しましょう!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

科学部が新入生を勧誘!

4月中旬の、臨時休業に入る前のお話です。

新入生の部活動見学が始まっていました。

科学部でも、新入生の勧誘が行われていました。

それぞれの分野を活かして、新入生に科学部の魅力を伝えていました。

MATLABでの画像処理を説明する生物班。

天体望遠鏡を体験してもらう天文班

化学班は、黙々と実験する姿でアピール

こちらは、新入生に総合実験室の説明を行っていますね。

実は、16年前のサイエンス科は全員が科学部に所属するきまりでした。

現在では入部は自由選択です。

科学部に入れば、放課後も科学探究の実験を継続できる上、部費も研究費用に充てる事ができます。

研究発表大会に部活動として参加できる点も有利です。

さぁ、新入生のみなさん!

科学部でサイエンスアオハルしませんか!?

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

〒880-0124 宮崎県宮崎市大字新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。