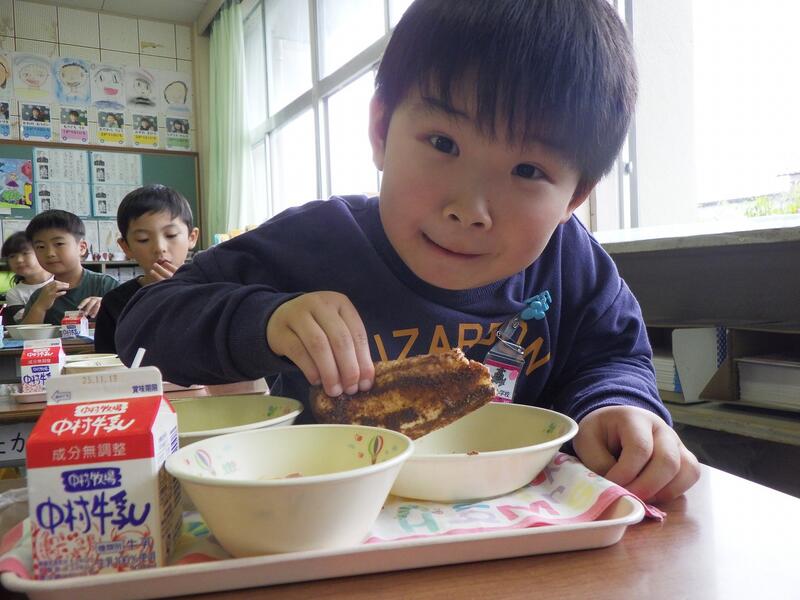

給食、おいしい

12月4日の給食

【献立】

〇 米粉パン 〇 かぶのポトフ

〇 りんごのフルーツポンチ

寒さに強く、小さめのヨーロッパ型のかぶが作られています。代表的なのは、東京の「金町小かぶ」です。かぶの白い根の部分には、消化を助けてくれる栄養が多く、葉にはビタミンやミネラルがたくさん含まれています。葉も小さく刻んでおみそ汁に入れたり、料理に使うといいですね。

12月3日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 けんちん汁 〇 タラのカレー揚げ

〇 ゆでキャベツ

麦ごはんは、米と大麦を混ぜて炊いています。麦は、米にくらべて火が通りにくく、大正時代に、蒸気をかけながら押しつぶし、火が通りやすくした「押し麦」が開発されて食べやすくなりました。おなかの中をきれいにしてくれる食物せんいや、体のきん肉になるたんぱく質が米より多く、健康に関心のあった徳川家康は、麦ごはんをよく食べていたといわれています。家康は、75歳まで生き、当時としては長生きでした。

12月2日の給食

【献立】

〇とんとんビビンバ 〇 むぎごはん 〇 コーンスープ

今日 は「とんとんビビンバ」です。小 さいおかずをごはんに混 ぜて食 べましょう。ほうれん草 は西 アジアのイランで生 まれました。イランは昔 ペルシャとよばれ、ほうれん草 の「ほうれん」は、中国語 で「ペルシャ」という意味 です。ペルシャからシルクロードを通 って中国 へ、そして16世紀 ごろ日本 へ伝 わりました。このように伝 わったのは、葉 がギザギザで根元 が赤 い東洋種 で、これとは別 に江戸 から明治時代 にかけて欧米 から伝 わった西洋種 もあります。西洋種 は丸 みのある葉 で、いためものに合 います。今 ではいろいろな種類 が一年中売 られていますが、ほうれん草 がおいしいのは、寒 さにたえて養分 をたくわえ、あまくなる11月 から3月 ごろです。

12月1日の給食

【献立】

〇 なめし 〇 味噌ラーメン 〇 小松菜のいそか和え

高鍋町では、おとなり木城町と一緒に環境にやさしい「有機農業」を進めていこうという取組をしています。12月から2月の給食は、その取組で高鍋町の農家さんが育てたお米です。このお米は、化学肥料や農薬を半分以下に減らした「特別栽培」というやり方で作られ、環境への負担を減らしています。化学肥料や農薬を減らす分、虫や病気に負けない元気なお米になるよう、花を植えて肥料の代わりにしたり、貝殻を砕いた粉を田んぼにまいたりして、田んぼの土がよくなる工夫をしているそうです。

11月28日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 和風ワンタンスープ

〇 ホイコーロウ

ホイコーローは中国の四川料理のひとつです。ホイコーとは、一度調理したものをもう一度なべにもどして調理するという意味です。中国では、ぶた肉のかたまりを一度ゆでたり蒸したりしたものをうす切りにし、油でいためて作ります。日本では、手軽にぶた肉のうす切り肉を使って作ることが多いようです。

11月27日の給食

【献立】

〇 米粉パン 〇 ポークビーンズ 〇 ツナサラダ

ポークビーンズはアメリカの家庭料理です。白いんげん豆などの豆類と、ぶた肉やベーコン、野菜をトマト味でにこみます。今日は大豆を使って作りました。日本で作られる大豆は量が少なく、アメリカ、ブラジル、中国からの輸入にたよっています。乾燥大豆を料理に使うときは、一晩たっぷりの水につけた後ゆでますが、今は、簡単に使えるかんづめなどの加工品もあります。サラダやスープ、煮物など、いつもの食事にじょうずに取り入れたいですね。

11月26日の給食

【献立】

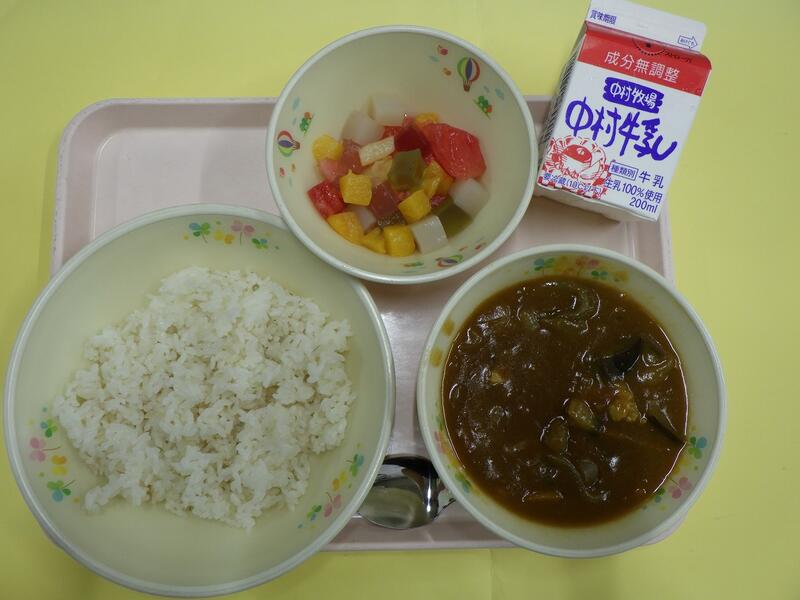

〇 チキンカレー 麦ごはん

〇 スパゲッティサラダ

みなさんが食べているじゃがいもは、実、くき、根のどの部分を食べているのでしょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・答えは、くきです。土の中の茎の部分が大きくなったところを食べています。世界中でいろいろな種類のじゃがいもが作られています。「男爵」はホクホクとしたおいも、「メークイン」は煮くずれしにくく、ねっとりとしたおいも、「キタアカリ」は中が黄色いおいもで、時間がたつと甘みが増します。でんぷんやビタミンCがたくさん含まれていて、主食として食べる国も多いそうです。

11月25日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 つくね入りおでん 〇 はるさめの酢の物

今日のおでんには、ひとくちサイズの「がんもどき」が入っています。では、クイズです。「がんもどき」の名前の意味は、次のうちどれでしょう。1番 「がん」という食べ物を「土器」に入れて混ぜたもの。2番 「がん」という鳥の肉に似せて作ったもの。3番 最初に作った人の名前が、「がん・もどき」さん。…………正解は、2番です。「もどき」という言葉には、「似せて作ったもの」という意味があります。「雁」という鳥の肉に似せて作ったものが、がんもどきだと言われています。豆腐の水分をしぼって、にんじんやごぼう、しいたけ、昆布、きくらげなどを混ぜ合わせて丸めて油で揚げたら出来上がりです。なぜ肉に似せて作ったかというと、肉を食べてはいけない仏教のお坊さんが、野菜だけだと足りない栄養がとれて、肉のように食べごたえのある料理を考えたからです

11月21日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 沢煮椀 〇 さばの照り焼き

〇 キャベツのレモン和え

さばは古くから食べられている魚で、体が50センチくらいまで大きくなります。秋から冬に脂がのっていちばんおいしい旬をむかえます。体をつくるもとになるたんぱく質や、体の調子を整えるビタミン、血液をサラサラにしてくれる脂や脳の働きをよくする脂の多い魚です。日本では主にマサバ、ゴマサバ、タイセイヨウサバの3つが食べられています。この3つのサバは体の模様で見分けることができ、おなかの方に黒い点がたくさんあるのがゴマサバ、規則正しい「く」の字のような模様があるのがタイセイヨウサバです。

11月17日の給食

【献立】

〇 中華おこわ 〇 野菜スープ 〇 ちくわの磯部揚げ

おこわは、もち米を炊いたり蒸したりするごはんのことです。もち米の甘みとモチモチした食感が特ちょうです。おこわという名前は、「強飯」という言葉からきたといわれています。こわめしとはかたいご飯を意味し、江戸時代に庶民が食べていたおかゆにくらべ、もち米を蒸す料理がかたかったことから名づけられました。おこわとよばれるようになったのは、宮中に仕える女官が使っていた言葉が始まりです。丁寧さを表す「お」を頭につけて、おこわと呼んだことが由来とされています。

11月13日の給食

【献立】

〇 ココアあげパン 〇 白菜とにくだんごのスープ煮

〇 りんごのフルーツポンチ

今日は、みなさんの大すきなあげパンです。きなこにココアを混ぜたココアあげパンです。朝長田パンさんから届いたコッペパンを油であげて、ココア、きなこ、さとうをひとつひとつパンにまぶして作りました。給食のこん立の中で作るのがたいへんな料理のひとつですが、みなさんにおいしく食べてもらおうと、調理の方がいっしょうけんめい作っています。きなこあげパンとどちらが好きですか?

「おいしい」の声がたくさん聞こえる給食はうれしいですね。

11月12日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 のっぺい汁 〇 さんまの甘露煮

〇 きゅうりとわかめの酢の物

秋はさんまがおいしい季節です。体の長さが30センチ以上で、尾ひれの付け根と口の先が黄色くなったものが脂がのっておいしいさんまです。新鮮なさんまは、尾を持ち、さんまの頭を上に向けたときに、体が曲がらずにまっすぐたちます。また、目がにごっていないものを選ぶとよいでしょう。さんまは刀のようなスマートな形をしていますね。だから、漢字で「秋の刀の魚」と書きます。

11月11日の給食

【献立】

〇 ひじきごはん 〇 さつま汁 〇 れんこんサラダ

れんこんは、ハスの茎のうち、土の中の大きくなった部分で穴があいています。なぜ、この穴があるのか知っていますか?れんこんは、ドロドロとした土の中で育ちます。このドロドロとした土の中では、空気を取り入れることができません。れんこんの穴が、地上に出ている花や葉、茎につながっていて、この穴を通して呼吸しているのです。

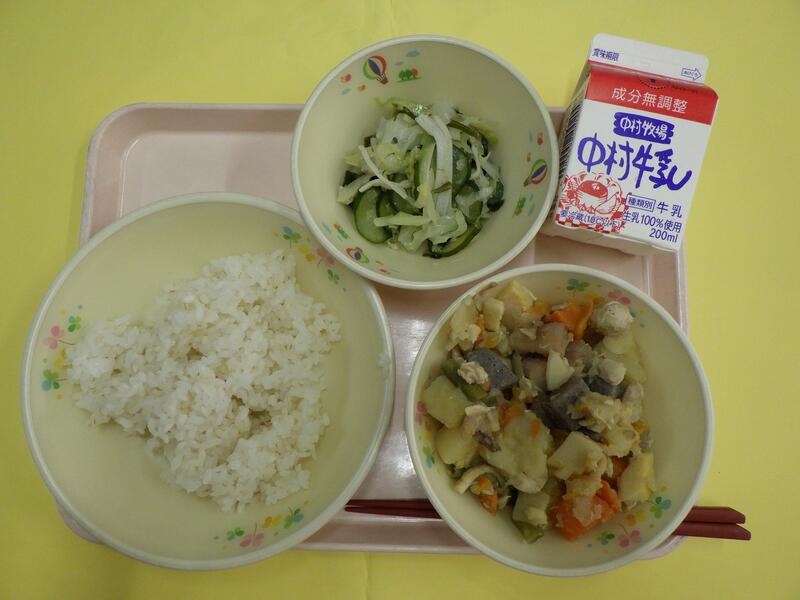

11月10日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 カレーぶたじゃが 〇 ほうれん草のナムル

ナムルは韓国の家庭料理で、もやしなどの野菜やわらびなどの山菜、野草を塩ゆでして、しょうゆ、ごま、にんにく、とうがらし、ごま油などで和えたものをいい、ビビンバの具にも使われます。韓国の家庭では、いろいろな野菜で作られたナムルが冷蔵庫に保管され、食事に出されます。「ムチム」ともよばれ、これはあえものという意味の言葉だそうです。

11月7日の給食

【献立】

〇 中華丼(麦ごはん) 〇 大学芋

さつまいもに甘いみつをからめた「大学芋」は、簡単に作ることができて、栄養たっぷり。おやつとしてもいいですね。「大学芋」という名前がどのようについたかというのには、いくつか説があります。どれも「大学や大学生」にちなんだものです。ひとつめの説は、昭和のはじめ、大学生が学費を稼ぐために中国から伝わったものをまねて作って売ったという説。ふたつめの説は、大正から昭和ごろ東京の学生街で売り出し、大学生がよく食べたからという説です。

11月6日の給食

【献立】

〇 チーズパン 〇 ミルクたっぷりクリームスパゲティ

〇 ブロッコリーサラダ

ブロッコリーは、明治時代の初めごろにヨーロッパから伝わりました。黄色の花が咲く前のきれいな緑色の固いつぼみと茎を食べる花野菜のなかまです。冷凍品もあり、一年中売られていますが、秋から冬が旬の野菜です。はだやのどをじょうぶにしてくれるカロテンや、血液のもとになる鉄、おなかの調子をととのえる食物せんいが含まれています。

11月5日の給食

【献立】

〇 むぎごはん 〇 ごま味噌煮 〇 茎わかめのうめ和え

わかめの歴史は古く、むかしから日本で広く食べられてきたそうです。縄文時代の遺跡からは、わかめなどの海そうを食べていたあとが発見されています。また、日本に残るいちばん古い和歌集「万葉集」にも出ています。みなさんがよく見るわかめは緑色ですが、海の中では茶色っぽい色をゆでたりして火をとおすと、わかめがきれいな緑色になります。今日の和え物は、わかめの茎の部分を使いました。

11月4日の給食

【献立】

〇 いりこなめし 〇 ニラ玉汁

〇 ポテトカップグラタン 青豆サラダ

ニラは、中国や東南アジアでは3000年以上も前から作られ、日本でも1000年くらい前から作られている長い歴史をもつ野菜です。じょうぶで栽培しやすく、刈り取った後、また新しい葉がのびて、1年に何度か収穫することができます。1年中お店で売られているのは「青ニラ」です。花をつける茎やつぼみを食べる「花ニラ」や黄色い「黄ニラ」は、中華料理に使われます。黄ニラは、芽が出る前に黒いビニールをかけて、光を当てずに育てます。

10月31日の給食

【献立】

〇 うめなめし 〇 ごもくうどん 〇 大豆と小魚のあげに

さつまいもは、今から400年くらい前に中国から今の沖縄県宮古島に伝わりました。その後、鹿児島県や長崎県で作られるようになりました。「さつまいも」という名前は、さつま(今の鹿児島県)でたくさん作られていたからついた名前だといわれています。天気や土などの環境に左右されずに育つので、食糧不足の時にたくさんの人を救ったそうです。おいしいさつまいもがとれる季節になりました。今日は、宮崎県でとれたさつまいもを、大豆や煮干しと一緒にあげ煮にしました。

10月29日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 コーンスープ 〇 とんとん焼肉

にんじんを大きく分けると、みなさんがよく見る、給食にも使っている「西洋系」のにんじんと、京都の「金時」や沖縄の「島にんじん」などの「東洋系」の2種類に分けられます。東洋系のにんじんは、ふだんあまり見ることはありませんが、「金時」は「京にんじん」とも呼ばれ、濃い赤い色がおめでたいのでお正月の料理に使われるので、12月末のお店にならんでいます。にんじんは「カロテン」が多く、病気を予防したり、目や肌の健康によいとされています。カロテンは皮の近くに多く含まれるので、皮をできるだけ薄くむくか、よく洗って皮ごと食べるのがおすすめです。

9月30日の給食

【献立】

〇 ゆかりごはん 〇 焼き豚ラーメン

〇 小松のサラダ

小松菜は、野沢菜やチンゲンサイの仲間です。江戸時代の初めに、今の江戸川区小松川の近くで作られるようになったそうです。もともとは違う名前でしたが、将軍徳川吉宗がタカ狩りに来たときに献上したところ、そこの地名から「小松菜」という名前がついたといわれています。1年中栽培することができる野菜で、夏に種をまくと1か月くらいで収穫できます。冬になると葉が厚くなり、やわらかくて甘味が強くなり、おいしくなります。

9月29日の給食

【献立】

〇 ドライカレー ごはん

〇 キャベツのレモン和え

今日は「ドライカレー」です。大きいおかずをごはんにかけて食べましょう。夏の野菜のピーマンやトマトを入れて作りました。トマトは、南米ペルーで生まれた野菜です。インディアンの移動によってメキシコで作られるようになり、16世紀にスペイン人が種をヨーロッパに持ち帰り、広まりました。日本には江戸時代に観賞用として伝わり、その後明治時代になって食べられるようになったそうです。

9月26日給食

【献立】

〇 とりごぼうごはん 〇 さけのつみれじる

〇 マカロニサラダ

鮭は川で生まれ、海に下って2年から8年ほどかけて大きくなり、また生まれた川に戻って卵を産みます。どうして生まれた川が分かるのでしょう。まずは、太陽の光の向きで日本の方向を探して、日本の近くまでやってくると考えられています。そして、川のにおいを手がかりにして生まれた川を見つけるそうです。生まれてしばらく過ごして川の水草などのにおいを覚えているのだそうです。

9月25日の給食

【献立】

〇 ウィンナードッグパン 〇 豆乳パンプキンポタージュ

今日はウィンナードッグです。ドッグパンにキャベツとウィンナーをはさんで、トマトケチャップを上からかけて食べましょう。ウィンナーは、「ウィンナーソーセージ」といい、ソーセージの種類のひとつです。ソーセージの歴史はとても古く、今から2100年くらい前の本に、兵士たちが食べたということが書かれています。太さが2センチより小さなものをウィンナー、2センチより大きく、3.6センチよりちいさなものをフランクフルト、それより大きなものをボロニアというそうです。ソーセージはドイツでたくさん作られていて、その種類は1500種類ともいわれています。ドイツの冬はとても長く厳しいので、冬が来る前に豚肉でソーセージを作り、長く保存できるようにしたので、このようにたくさんの種類のソーセージがあるそうです。

9月24日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 春雨スープ

〇 鶏肉と厚揚げのチリソース炒め

ごはんについてのクイズです。お茶碗1杯のごはん(だいたい150g)には、何粒のお米が入っているでしょう。①800粒 ②1500粒 ③3200粒………………………こたえは③3200粒です。そして、お米の稲1本には約70粒のお米がついているので、40から50本の稲を刈り取って、やっとお茶碗1杯のごはんになります。新米のおいしい季節です。農家の方や自然の恵みに感謝していただきましょう。

9月22日の給食

【献立】

〇 なめし 〇 ジャージャーめん

〇 青豆サラダ

ジャージャーめんは、中国の北の方、北京市辺りの家庭料理です。ぶたのひき肉とたけのこなどをいためた肉みそを使います。細く切ったきゅうりやねぎをのせたり、北京では大豆ものせるそうです。日本でよく見るジャージャーめんは、日本向けにアレンジされたものです。韓国や台湾にも、中国のジャージャーめんから生まれためん料理があります。韓国では、チュンジャンという黒いみそを使い、台湾では牛肉のそぼろを使うそうです。

9月19日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 いものこじる 〇 ごもくまめ

〇 さけぱっぱふりかけ

今日のふりかけは、鮭の身を使った「さけぱっぱ」です。日本で一般的に「サケ」といわれているのは、「シロサケ」です。他に、ギンザケ、ベニザケ、マスノスケ、サクラマス、ニジマス、樺太ますなどが代表的な種類で、渓流釣りで人気のイワナもサケの仲間です。サケは、川で生まれて海で育ち、たまごを産むためにふるさとの川へ帰ってくるといいますが、川で1年や2年過ごしてから海へ移動するサケ、一生を川で過ごすサケ、とさまざまです。また、シロサケは、成長の度合いやとれる時期によって「トキシラズ」「アキアジ」などと呼び方が変わります。サケの身のピンク色は、えさのエビやカニに含まれる「アスタキサンチン」という色素成分によるもので、抗酸化作用や動脈硬化の予防に効果があるといわれています。ただし、塩ザケには塩分が多く含まれるので、食べ過ぎないようにしましょう。

9月18日の給食

【献立】

〇 チーズパン 〇 なすのミートスパゲティ

〇 海藻サラダ

今日は、トマトケチャップやトマトピューレを使った、トマトのうま味たっぷりのスパゲティです。宮崎でとれたナスも少し入れました。トマトは、ナスの仲間です。一年中売られてますが、もともとは春から夏の初めにおいしくなる野菜です。トマトにはうま味成分がたくさん含まれていて、意外にみそ汁に入れてもおいしいそうですよ。さて、トマトのうま味と同じ成分が入っている食べ物は、次のどれでしょう。①カツオ節、②ほししいたけ、③昆布・・・・・・・・・・・・・・・・・・答えは、③昆布です。トマトと昆布に含まれるうま味成分は、グルタミン酸といいます。日本の和食では、昆布やかつお節、ほししいたけなどでだしをとりますが、イタリアやギリシャなどの南ヨーロッパでは、トマトと肉、魚などを合わせて使い、だしをとります。特にイタリア料理には、トマトはかかせません。ピザ、スープ、パスタ…いろいろなトマトを使った料理がありますね。

9月17日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 キムチ汁 〇 牛肉のチャプチェ

「チャプチェ」は伝統的な韓国料理のひとつです。むかしから家でよく作られてきた料理で、お祝いのおめでたい席や家族が集まるときにも食べられています。春雨やピーマン、にんじん、パプリカなどの野菜やきのこ、牛肉の細切りなどを使った甘辛い味付けの炒め物です。韓国の春雨は、さつまいものでんぷんから作られていて、日本の春雨よりかなり太いそうです。

9月16日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 かきたま汁

〇 魚のサクサクフライ風

〇 コールスローサラダ

今日は16日「ひむかの日」献立です。宮崎県の海でとれた魚、「フカ」を紹介します。フカはサメの中でも大きなサメのことをいいます。サメは、昔、関東より北ではサメ、関西ではフカ、日本海側の山陰地方ではワニと呼ばれていました。宮崎県では、ドチザメやツマリザメなどが底引き網でとられて食べられています。

9月12日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 中華うま煮

〇 納豆サラダ

私たちの主食はごはん、お米です。主食とは、食事の中で主にエネルギー源、みなさんが体を動かしたり、勉強したりする力のもとになります。世界には、麦や芋、とうもろこしなどを主食にしている国もあります。それぞれの国の主食は、その土地で栽培するのに適した作物が長い間に定着したものです。お米は、弥生時代に伝わってきたといわれ、それから2000年以上にわたって作り続けられています。主食のごはんをしっかり食べて、魚、肉、野菜のおかずを組み合わせて食べると、栄養のバランスがよくなります。給食の献立も、そのように考えて作っています。

9月11日の給食

【献立】

〇 チーズパン 〇 炒めビーフン

〇 もやしのナムル

ニラは、中国や東南アジアでは3000年以上も前から作られ、日本でも1000年くらい前から作られている長い歴史をもつ野菜です。じょうぶで栽培しやすく、刈り取った後、また新しい葉がのびて、1年に何度か収穫することができます。1年中お店で売られているのは「青ニラ」です。花をつける茎やつぼみを食べる「花ニラ」や黄色い「黄ニラ」は、中華料理に使われます。黄ニラは、芽が出る前に黒いビニールをかけて、光を当てずに育てます。

9月1日の給食

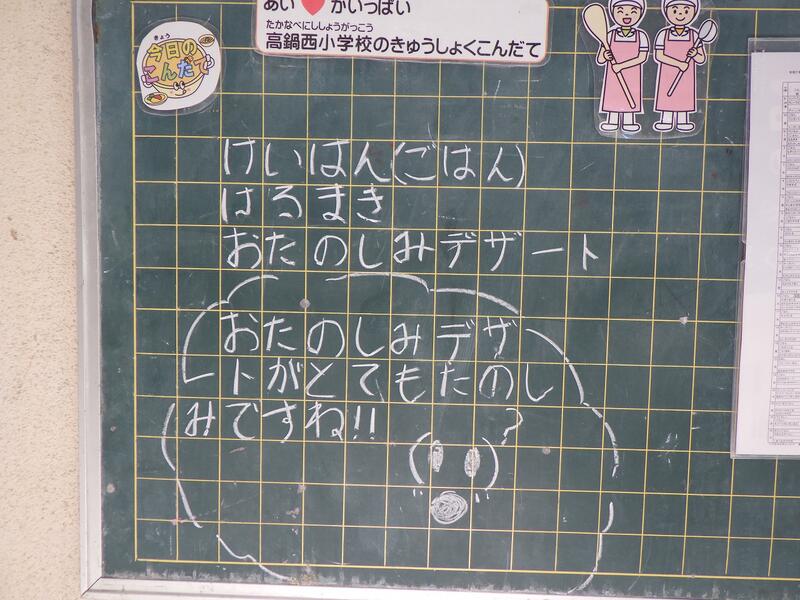

【献立】

〇 鶏飯(ご飯) 〇 春巻き 〇 お楽しみデザート

けいはんは、鹿児島県の奄美大島の郷土料理です。お茶わんによそったごはんに、ゆでてほぐしたとり肉、きんしたまご、しいたけ、パパイヤのつけものやたくわん、ねぎ、きざみのり、ごまなどをのせて、とりを煮てとったスープをかけて食べます。むかし、奄美の人たちは、さとうきびを育てて黒砂糖を作り、薩摩藩におさめていました。けいはんは、薩摩藩本土からくるお役人さんをもてなすために作られたといわれています。そのときは、とり肉の炊き込みごはんのようなものでしたが、戦後、今のような形になりました。

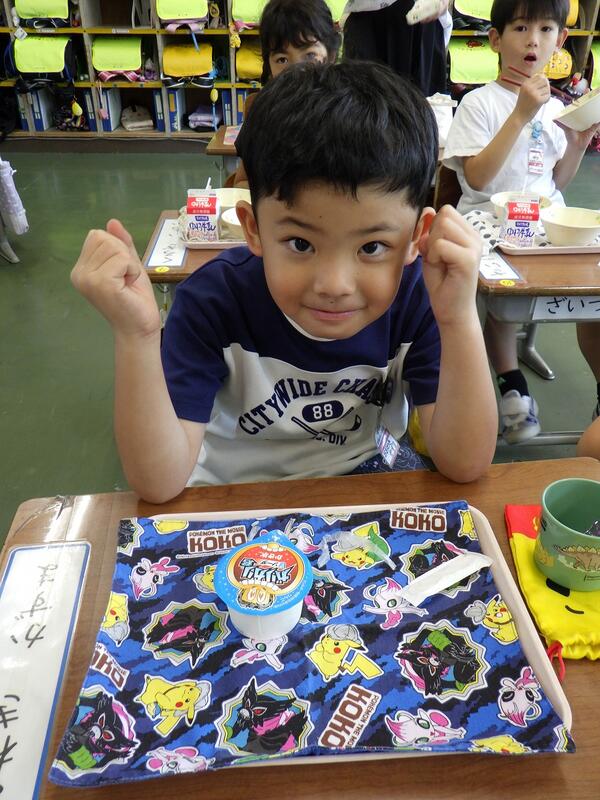

今日はお楽しみデザート♡

なんと給食に「ガリガリ君」が登場しました!!

やったー!の声と、おいしい♡の声。給食でガリガリ君が食べれる幸せです。

8月29日の給食

【献立】

〇 ごはん 〇 ワンタンスープ 〇 麻婆なす

なすはインド生まれで、日本には奈良時代に中国から伝わりました。夏が旬の野菜ですが、ハウス栽培がさかんになり一年中お店で売られています。いろいろな色や形のものがあり、むらさき、緑、白、黄色のものや、いちばん多いたまご型の千成、京都府の賀茂なすや新潟県のきんちゃくなすのような丸なす、東北地方などのひとつが10グラムくらいの小さな小丸なす、へたが緑色でおおきな丸形の米なすなどがあります。

今日から9月まで、新米の白米です。真っ白ピカピカ!

まずは一口。甘くてもちもちしていて美味しい♡の声が聞こえてきました。

8月28日の給食

2学期最初の給食

〇 コッペパン 〇 カレーうどん

〇 グリーンサラダ

カレーうどんは明治時代に日本で生まれた料理です。しょうゆとかつお節からとっただし汁のめんつゆとカレー粉を組み合わせた和洋折衷の料理です。カレー粉は、いろいろな香辛料を組み合わせて作られています。ピリッと辛い香辛料は食欲がでる効果があり、暑い夏にぴったりです。長い夏休みの中で、生活のリズムがくずれて食事が不規則になったり、暑さから冷たいものばかり食べておなかが弱ったりしている人はいませんか。2学期も始まりました。朝、昼、夕3食をしっかり食べて、生活のリズムを整えましょう。

久しぶりの給食、お腹いっぱい食べました。と嬉しい声がきけました。

7月17日の給食

【献立】

〇 コッペパン 〇 カラフルナポリタン

〇 アメリカンサラダ 〇 メープルジャム

今日で1学期もおわりです。明日から楽しい夏休みですね。長い休みには、おそくまで夜ふかししたり、朝おそくまで寝ていたりと、つい生活のリズムがみだれてしまいがちです。早寝早起きを心がけ、朝、昼、夕、三食きちんと食べましょう。暑いからとアイスクリームやジュースなど冷たいものをとりすぎないよう気をつけてくださいね。買い物やだいふき、食器の準備、後かたづけを手伝ったり、おうちの人といっしょに料理にちょうせんするのもいいですね。

7月16日の給食

〇 夏野菜カレー(麦ごはん)

〇 スイカポンチ

今日は「ひむかの日」献立です。宮崎県産の鶏肉と野菜で夏野菜カレーを作りました。フルーツポンチには、すいかを使いました。すいかは、ウリ科の植物で、漢字で西の瓜と書きます。もともとはアフリカの植物ですが、中国では「西から伝えられた瓜」ということでこの漢字が使われました。英語で「ウォーターメロン」というように、だいたい90%が水分です。真っ赤な果肉には、カロテンやリコピンという栄養素がたっぷりで、水分補給や生活習慣病予防に効果が期待されています。

7月15日の給食

〇 麦ごはん 〇 ベーコンととうがんのスープ

〇 ひゅうがどりコロッケ

〇 きゅうりのコロコロづけ

コロッケという名前は、フランス語の「クロケット」という言葉がなまってコロッケとよばれるようになりました。もともとは、形がコルク栓に似ているのでこの名前がついたそうです。今日のようにじゃがいもを使ったポテトコロッケ、ホワイトルウで作るクリームコロッケなどがあります。

7月12日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 麻婆豆腐 〇 ほうれん草のナムル

ナムルは韓国の家庭料理で、もやしなどの野菜やわらびなどの山菜、野草を塩ゆでして、しょうゆ、ごま、にんにく、とうがらし、ごま油などで和えたものをいい、ビビンバの具にも使われます。韓国の家庭では、いろいろな野菜で作られたナムルが冷蔵庫に保管され、食事に出されます。「ムチム」ともよばれ、これはあえものという意味の言葉だそうです。

7月11日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 わかめスープ 〇 豚肉と野菜の生姜焼き

ショウガは一年中作られていますが、7月の終わりから8月にかけてとれたショウガは「新生姜」といってふつうのショウガよりせんいがやわらかく、辛みが控えめです。シャキシャキとした食感とさわやかな香りが特徴です。お店でよく見るショウガは、10月から12月にとれたものを2か月おいて出されます。ショウガは、保存している間に乾燥から身を守るために皮があめ色に変わります。これは、酵素の働きによるものです。辛みがだんだん増えていき、病気から守る免疫力を高めたり、咳をしずめたり、胃腸の消化を助けたりといった効果も高まるそうです。

今日の生姜は新鮮な新生姜でした。

7月10日の給食

【献立】

〇 てりやきバーガー (バーガーパン てりやきチキンパティ ゆでキャベツ)

〇 ミネストローネ

今日は照り焼きバーガーです。バーガーパンにキャベツをはさんで、その上に照り焼きチキンパティをのせましょう。パンの歴史は古く、今から6千年くらい前にエジプトで作られていました。そのころは、小麦を石でつぶして粉にして、それを水で練ってたいらにのばし、あつく熱した石の上で焼いていました。日本へは、400年くらい前にポルトガル人によって伝えられました。今のようにたくさんの人が食べるようになったのは、学校給食でパンが食べられるようになった昭和30年より後のことです。

1年生も上手に挟んでおいしそうに食べていました。

7月9日の給食

【献立】

〇 豚キムチ丼 麦ごはん 〇 みそけんちん汁

今日は「ぶたキムチ丼」です。小さいおかずをごはんにかけて食べましょう。給食では、宮崎県産の豚肉を使っています。ぶたは、野生のイノシシをかいならしたのが始まりです。日本では200年から600年ごろ、家畜としてかわれてましたが、その後肉を食べることが禁止されたので、肉を食べる習慣は広まりませんでした。ぶたを育てる養豚がさかんになったのは明治時代の初めごろです。血のもとになる鉄や、つかれをとるビタミンB1がたくさんふくまれています。暑い日が続き、疲れがたまりやすい季節です。豚肉を食べて元気に過ごしましょう。

7月8日の給食

【献立】

〇 ご麦ごはん 〇 沢煮椀 〇さばのごま味噌煮

〇 オクラのおかか和え

オクラはアフリカのエチオピア生まれの野菜です。明治時代の初めに日本へやってきました。広く栽培されるようになったのは、昭和40年代からです。10センチちょっとまで大きくなった実を食べます。サヤの色が濃い緑色で五角形の「アーリーファイブ」という種類がいちばん多く栽培されています。6月から11月ごろまで収穫されます。緑色が濃く、表面に細かいうぶ毛がたくさんあって、ヘタがいきいきとしていて五角形がはっきりしているものがおいしいオクラです。

7月7日の給食

【献立】

〇 コーンご飯 〇 七夕ビーフン

〇 ブロッコリーのマヨネーズ和え

〇 おほしさまゼリー

今日7月7日は七夕です。天の川の両岸にはなればなれになったひこ星とおりひめが、年に一度七夕の夜に会うという中国のお話からうまれた行事です。庭に初物といってその季節に初めてとれた野菜やくだものなどをおそなえして、笹かざりに願い事を書いた短冊をさげてお祝いします。今日の夜のお天気はどうでしょう。天気がよければ、空を見てみましょう。きれいな天の川が見られるといいですね。

7月4日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 餃子スープ 〇 チンジャオロースー

チンジャオロースーは、もとは中国の料理ですが、北アメリカ、ヨーロッパ、日本などに住んでいる中国人によって世界中に広まりました。中国ではぶた肉を使って作るのがふつうで、牛肉をつかったものは「チンジャオニウロースー」とよばれます。日本では、どちらの場合も「チンジャオロースー」とよばれることが多いです。「チンジャオ」はピーマン、「ロー」は肉、「スー」は細切りという意味の言葉です。今日はぶた肉を使って作りました。

7月3日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 豆腐とわかめの味噌汁

〇 チキン南蛮 〇 千切り大根のサラダ

チキン南ばんは、宮崎県でうまれた料理です。とり肉に衣をつけ、油であげてあまずっぱい南ばんだれにつけこみます。タルタルソースをかけて食べるというのを考えたのは、宮崎市のレストランだそうです。延岡市では、タルタルソースをかけないチキン南ばんもあるようです。みなさんは、どちらのチキン南蛮がすきですか。

7月1日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 カレーぶたじゃが

〇 春雨の酢の物

春雨は、細く長い形が春の雨を思い出させるところからこの名前がつきました。じゃがいもやさつまいものデンプンから作られる春雨は、日本で昭和10年代に作られました。水分をすいやすく、すぐやわらかくなります。中国春雨ともいわれる緑豆春雨は、熱湯に入れてもコシがあり、のびにくいです。

6月30日の給食

【献立】

〇 なめし 〇 味噌ラーメン 〇 小松菜のいそか和え

いそか和えは、野菜をのりで和えて作ります。のりは、古くは奈良時代の本に登場するほど、日本の食文化としてむかしから親しまれています。むかしは天然のものをとるだけでしたが、江戸時代にのりを育ててとる養殖の技術ができました。昭和になると、のりについてくわしく研究が進み、養殖も全国に広まり、宮城県、千葉県、伊勢湾、瀬戸内海、九州で作られるようになりました。冬に収穫され、乾燥や加工されたものがお店で売られています。

6月27日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 筑前煮 〇 海藻サラダ

筑前煮は、福岡県の博多の郷土料理です。昔、豊臣秀吉の軍が博多に来た時にスッポンを野菜といっしょに煮て食べ、筑前地方の煮物ということでこの名前がつきました。また、筑前煮は「がめ煮」ともいわれます。これは、スッポンがこの地方で「がめ」といわれるところからついた名前といわれます。その後、スッポンのかわりにとり肉を使うようになり、にんじん、れんこん、ごぼう、たけのこなどいろいろな野菜といっしょに作られます。

6月26日の給食

【献立】

〇 黒糖パン 〇 焼きそば

〇 もやしのナムル

ナムルは韓国の家庭料理で、もやしなどの野菜やわらびなどの山菜、野草を塩ゆでして、しょうゆ、ごま、にんにく、とうがらし、ごま油などで和えたものをいい、ビビンバの具にも使われます。韓国の家庭では、いろいろな野菜で作られたナムルが冷蔵庫に保管され、食事に出されます。「ムチム」ともよばれ、これはあえものという意味の言葉だそうです。

6月25日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 揚げと玉葱の味噌汁 〇 魚の磯部揚げ

みなさんがよく見る玉ねぎは、茶色いうすい皮におおわれていますね。これは、収穫したたまねぎを1か月くらい干して乾燥させているからです。干すことによって表面の皮が茶色くかたくなり、保存することができます。でも、春に出回るたまねぎは、茶色い皮がありません。この春のたまねぎを「新たまねぎ」といいます。水分が多くて甘味が強く、サラダにしたり、玉ねぎたっぷりのスープにしたりするとおいしいです。お店で見たことがある人もいるかもしれませんね。おうちの人と一緒に買い物に行くと、季節の食べ物を知ることができますよ。

6月24日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 かきたま汁 〇 豚肉とたけのこのみそ炒め

えのきだけは、「ユキノシタ」という別の名前があるように冬のきのこです。野生のものは、えのき、かき、くわなどの枯れ木や切り株に秋の終わりから春先までできます。「えのきだけ」という名前は、えのきの枯れ木の根元によくできるので、この名前がついたといわれています。お店で売られているものは、工場で栽培されたものです。野生のものは、かさが2センチから8センチあり、みなさんがよく見るえのきだけとは見た目が大きくちがいます。1960年代にえのきだけの栽培が全国に広がり、今ではいちばん多く作られているきのこです。

6月23日の給食

【献立】

〇 チキンライス 〇 肉団子のスープ

〇 ブロッコリーのガーリック炒め

チキンライスの味つけには、トマトケチャップを使います。真っ赤にうれたトマトを火にかけ、煮つめてトマトピューレを作ります。これに、さとう、塩、酢、香辛料やたまねぎ、セロリなどを加えてケチャップのできあがりです。明治時代にアメリカから伝わり、その後、日本でも作られるようになりましたが、そのころ、オムライスなどケチャップを使う料理を家で作ることは少なかったので、はじめはなかなか売れなかったそうです。今はスパゲティ、ポークビーンズなど給食作りにも大活躍です。

6月20日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 南瓜のそぼろに 〇 千草和え

かぼちゃを料理に使うときは、種とワタをきれいにとってから使うのがふつうです。このワタは胎座といい、よく見ると、ひとつの種から1本、細い糸のようなものがでて果肉とつながっています。この胎座をとおして、種は果肉からの栄養をもらっているので、ワタにも栄養がたくさんあるそうです。種も、はだ、鼻やのどのねんまくを強くするカロテンやつかれをとるビタミンB群、しぼうなどが多く、フライパンでからいりし、からを割ると、おいしく食べられるそうです。

6月19日の給食

【献立】

〇 きなこ揚げパン 〇 ポークビーンズ 〇 フルーツ杏仁

今日はみなさんが大すきなあげパンです。朝、長田パンさんから給食室へ届いたコッペパンを、油で揚げて、あまいきなこをひとつひとつていねいにまぶしました。その他にも、牛乳をクラスごとに数えてかごに入れたり、食器を準備したり、おかずを作ったり。給食室の調理の方は、いつもより大いそがしでした。でも、みなさんがおいしく食べてくれて、空っぽの食缶がもどってくると、疲れもとんで、とてもうれしいそうです。

6月18日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 チキンカレー 〇 スパゲティサラダ

とうもろこしは、世界中で栽培されていて、いろいろな食品に加工されています。では、クイズです。とうもろこしから作られていないものは、どれでしょう。1番 油、2番 酢、3番 こしょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・こたえは3番 こしょうです。油のコーンオイル、とうもろこし酢、コーンフレーク、でんぷんの仲間コーンスターチ、お酒のウィスキーなどが作られています。とうもろこしは、おなかの中をすっきりきれいにしてくれる食物せんいがたくさん含まれています。粒の皮は消化がよくないので、よくかんで食べましょう。

6月17日の給食

【献立】

〇 むぎごはん 〇 さつま汁 〇 鰯のおかか煮

〇 小松菜のあえもの

いわしは鮮度が落ちやすい魚ですが、「いわしも七度洗えばたいの味」といわれているように、新鮮なものであれば生ぐささもなく、ていねいに洗えば余分な脂肪がのぞかれて食べやすくなり、その味はたいと同じくらいおいしいといわれています。

6月16日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 うどんすき 〇 千切り大根の酢の物

今日は「ひむかの日」献立です。宮崎県の特産物、千切り大根を紹介します。千切り大根は、冬の寒い時期に大根を細く切ってすのこの上に広げ、日光にあててさせて作ります。よく乾燥させることによって、甘みと風味が増し、こりこりとした歯ざわりもうまれます。11月終わりから次の年の2月までの間、宮崎平野では、大根を西風の冷たい「霧島おろし」で天日干しする風景が広がります。宮崎県は、千切り大根の生産量日本一です。

6月13日の給食

【献立】

〇 中華丼(麦ごはん) 〇 ポークシューマイ(2個)

〇 ゆでもやし

今日は「中華どん」です。大きいおかずをごはんにかけて食べましょう。いかは種類が多く、世界中に500種類くらいいるそうです。体の長さは、2センチくらいの小さなものから10メートルをこえる大きなものまでいます。三角のひれは「えんぺら」とか「みみ」とよばれ、足は「げそ」とよばれます。味にくせがないので、さしみ、にぎりずし、いかそうめん、すのものなど生で食べたり、焼く、煮る、いためる、油であげる、むすといろいろな調理ができます。火をとおしすぎると固くなるので、強火でさっと火をとおすとおいしく食べられます。

6月12日の献立

【献立】

〇 コッペパン 〇 ミルクのクリームスパゲティ

〇 あお豆サラダ 〇 いちごジャム(パンの後ろに隠れています)

ジャムは、果物にさとうを加えて煮つめて作ります。果物の中のペクチンという成分とすっぱい酸がさとうと合わさって、ゼリーのようにトロッと固まります。ペクチンが多い杏、いちご、りんご、ブルーベリー、オレンジ、いちじくなどから作られることが多いですが、かぼちゃやトマトなど、野菜から作られるジャムもありますよ。ヨーロッパでは古くから作られていましたが、日本で作られるようになったのは、明治時代からです。

6月11日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 ぶたじゃが

〇 ひじきとごぼうのサラダ

ひじきは、海の中の岩などについている海そうです。春にやわらかいものをとって、煮たり、蒸したりした後に乾燥させたものが干しひじきです。芽の部分を芽ひじき、茎の長い部分を長ひじきといいます。骨や歯を強くするカルシウムがたくさん含まれています。炊き込みごはんや煮物、白和えなど和風の料理に使われることが多いようですが、今日のようにサラダにしてもおいしいですね。

6月10日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 ぶたじる 〇 チキンカツ

〇 ゆでキャベツ

キャベツは、今から2600年くらい前に、地中海や大西洋の海岸沿いでつくられていました。わたしたちが食べたものを消化する胃や腸の働きをよくするビタミンUが多く、古代ギリシャやローマでは胃の薬として食べられていました。日本には、江戸時代中ごろにオランダから伝わりましたが、そのころは見て楽しむ観賞用でした。第二次世界大戦後、洋風の料理が食べられるようになり、キャベツも広く食べられるようになりました。

6月9日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 麻婆豆腐

〇 バンサンスウ

ニラは、中国でむかしから作られていたといわれる、長い歴史をもつ野菜です。日本でいちばん古い歴史の本といわれる「古事記」に、「加美良」という名前で書かれていて、それだけむかしから作られていたようです。いろいろなビタミン、無機質がたくさん入っていて、つかれをとるのを助けてくれるので、「スタミナ食材」といわれます。新しい葉が出てくる3月から4月ごろがおいしい季節「旬」とされていますが、根元から刈り取ると次々に葉が生えてきて、1年に何度か収穫することができます。暑さや寒さにも強い野菜です。

6月6日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 野菜スープ 〇 ハンバーグ

〇 ゆでブロッコリー

麦ごはんは、米と大麦を混ぜて炊いています。麦は、米にくらべて火が通りにくく、大正時代に、蒸気をかけながら押しつぶし、火が通りやすくした「押し麦」が開発されて食べやすくなりました。おなかの中をきれいにしてくれる食物せんいや、体のきん肉になるたんぱく質が米より多く、健康に関心のあった徳川家康は、麦ごはんをよく食べていたといわれています。家康は、75歳まで生き、当時としては長生きでした。

6月5日の給食

【献立】

〇 チーズパン 〇 カレービーフン 〇 とうもろこし

〇 レモンゼリー

今日は宮崎県産のとうもろこしを塩ゆでにしました。とうもろこしという名前は、むかしの中国「唐」から来た「もろこし」というのがその由来です。もともとは、メキシコやアメリカを中心に作られていました、日本には、16世紀ごろ、ポルトガル人によって長崎に伝えられたといわれています。食用のとうもろこしはみずみずしく、甘みが強い種類です。野菜の中では糖質が多く、エネルギー源になります。主食代わりにもなり、米、麦に並ぶ世界三大穀物です。宮崎県では、ゴールドラッシュ、めぐみ、ミルフィーユ、プレミアムなどいろいろな品種のとうもろこしが作られ、5月から6月中頃までたくさん収穫されます。とうもろこしは、朝、太陽が出る前に収穫するといいので、生産者の方は朝3時ごろから収穫するそうですよ。

6月3日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 中華スープ

〇 鶏肉と厚揚げのチリソース炒め

チンゲンサイはもともと中国の野菜で、「パクチョイ」という中国野菜のひとつです。日本でもつくられるようになり、今では一年中お店に売られています。緑色のこい緑黄色野菜の仲間で、カロテン、ビタミンC、カリウム、カルシウムなどの栄養素がたくさんふくまれています。どっしりと根元やくきが太くて、くきから葉にかけての緑色がきれいな野菜です。ゆでたりして熱を加えると、緑色がますますあざやかになり、甘みが出てきます。煮物、炒め物、スープや和え物などいろいろな料理に合う野菜です。

6月4日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 ごま味噌煮 〇 かみかみサラダ

みなさんは、よくかんでいますか?よくかむとだ液がたくさん出て、歯がとけるのを防いだり、口の中をきれいにしたり、ミュータンスというむし歯をつくるばい菌を弱らせたりします。今日はむし歯予防デーで、10日までは歯と口の健康週間です。歯の健康について考える良い機会ですね。今日の給食は、かみごたえのあるするめやごぼう、千切り大根を使った「かみかみサラダ」です。よくかむことを意識して食べてみましょう。一口、何回かめるかな。

6月2日の給食

【献立】

〇 ハヤシライス (麦ごはん) 〇 おさかなサラダ

今日は「ハヤシライス」です。ごはんに大きいおかずをかけて食べましょう。きゅうりは、もともとインドのヒマラヤ山ろく近くの野菜で、そこから西アジアやヨーロッパ、東アジアへ、そして世界中に広まり、400種以上の品種があるといわれます。日本では夏の代表的な野菜でしたが、ハウスさいばいがさかんになり、一年中食べられるようになりました。皮にイボがありますが、これは果肉を守るためのもので、イボがするどいものほど新鮮です。

5月30日の給食

〇 麦ごはん 〇 鶏肉のからあげ(2こ)

〇 コールスローサラダ

〇 豆腐とわかめのすまし汁

コールスローサラダは、キャベツの千切りのサラダです。キャベツを千切りにして30分くらい冷たい水にさらすとパリッとして、食べるとシャキシャキしておいしくなります。給食では衛生面に気をつけて、キャベツを一度ゆで、真空冷却機というきかいで冷やした後、ドレッシングで和えています。名前の「コールスロー」という言葉は英語で、18世紀ごろオランダ語からうまれた名前です。「コール」という言葉には、キャベツという意味があります。

5月29日の給食

〇 黒糖パン 〇 ジャージャー麵

〇 春キャベツのレモン和え

キャベツは一年中売られていて、みなさんもよく知っている野菜ですね。春に種をまいて夏から秋の初めにとれるキャベツは、北海道や群馬県、長野県で作られます。夏に種をまいて秋の終わりから冬にとれるのは冬キャベツ、寒キャベツといい、愛知県や千葉県でたくさん作られます。秋に種をまき、次の春にとれるのは春キャベツ、新キャベツといい、冬でも暖かい千葉県や神奈川県でたくさんとれます。

5月28日の給食

〇 むぎごはん 〇 キムチ汁 〇 とうふチャンプルー

〇 のりふりかけ

チャンプルーは、野菜や豆腐などをいためた沖縄県の料理です。チャンプルーという言葉は、沖縄県の方言で「まぜこぜした」という意味です。もともとは、家にあった野菜と、安くて毎日手に入る豆腐や塩漬けのぶた肉をいためて作る沖縄県の家庭料理ですが、テレビなどでしょうかいされ、沖縄県以外でも広く食べられるようになりました。

5月27日の給食

〇 ぶたどん(むぎごはん) 〇 ほうれん草と、コーンのあえもの

ごぼうは、もとは地中海から西アジアのもので、日本には中国から伝わりました。はじめは食べ物としてではなく、薬として伝わったそうです。土の中に細く長く伸びた根っこの部分を食べます。皮の部分に香りやうま味があるので、調理するときは皮を包丁やタワシでうすく削り取るようにします。食物せんいが多く、おなかの調子をととのえておなかの中をきれいにしてくれます。

5月26日の給食

〇 麦ごはん 〇 新じゃがいものベーコンに

〇 納豆サラダ

日本には大豆から作られる食品がたくさんあります。その中のひとつ、納豆は、蒸した大豆を納豆菌によって発酵、熟成させたもので、ネバネバと糸を引きます。大豆の栄養成分に加え、血栓をとかして血の流れをよくするナットウキナーゼ、骨粗鬆症予防の効果があるビタミンKなど、健康に役立つ成分を多く含みます。いつから食べられていたのかは分かりませんが、煮豆をわらで包んでおいたら、納豆菌の作用で自然発酵したことが始まりといわれています。聖徳太子、豊臣秀吉など歴史上の人物と納豆にまつわる伝説が各地にあり、古くから食べられていたことがわかります。大正時代に、納豆菌を使った製造方法が開発されると、全国へ広まっていきました。今日は高鍋町の給食でとても人気のある「納豆サラダ」です。4月に入学した1年生、高鍋の学校へ初めて来た先生方、ぜひ食べてみてくださいね。

5月23日の給食

〇 むぎごはん 〇 ホイコーロウ 〇 コーンスープ

ホイコーローは中国の四川料理のひとつです。「ホイコー」とは、一度調理したものをもう一度なべにもどして調理するという意味です。中国では、ぶた肉のかたまりを一度ゆでたり蒸したりしたものをうす切りにし、油でいためて作ります。日本では、手軽にぶた肉のうす切り肉を使って作ることが多いようです。

5月22日の給食

〇 チーズパン 〇 ナポリタンスパゲッティ

〇 グリーンサラダ

アスパラガスは筆のような形をしていて、長さが20センチくらいの若いくきを食べます。みなさんの体の血やきん肉になるたんぱく質のひとつ、アスパラギン酸が多いので、この名前がつきました。芽に土をかぶせて、太陽の光をあてずに土の中で育てるホワイトアスパラガスと、地上で太陽の光をたくさん浴びて育てるグリーンアスパラガスがあります。季節ごとに日本各地でとれ、外国から輸入されるものもあるので、1年中お店で売られています。春には、九州でつくられたものが収穫の時季「旬」をむかえます。

5月21日の給食

〇 むぎごはん 〇 ちゅうかうまに 〇 海藻サラダ

ニラは、中国では紀元前、むかしから作られていたといわれる、長い歴史をもつ野菜です。日本でいちばん古い歴史の本といわれる「古事記」に、「加美良」という名前で書かれていて、それだけむかしから作られていたようです。いろいろなビタミン、無機質がたくさん入っていて、つかれをとるのを助けてくれるので、「スタミナ食材」といわれます。新しい葉が出てくる3月から4月ごろがおいしい季節「旬」とされていますが、根元から刈り取ると次々に葉が生えてきて、1年に何度か収穫することができます。暑さや寒さにも強い野菜です。

5月20日の給食

〇 むぎごはん 〇 カツオフライ 〇 ゆでキャベツ

〇 かぼちゃの味噌汁

かつおは、群れをつくって泳ぎ、季節ごとに移動します。今の時季にとれるかつおは「初がつお」といい、春に太平洋を北の方へのぼっていくときにとれたものです。では、秋にとれるかつおは、何がつおというでしょう。1番、ふるがつお 2番、もどりがつお 3番、おわりがつお・・・・・・・・・・・・・・・こたえは、2番もどりがつおです。秋の「もどりがつお」は、海の水温が低くなったので、南の暖かい方へ下っていくときにとれたものです。

5月19日の給食

【献立】

〇 三色どんぶり(むぎごはん)

〇 ワンタンスープ

そぼろは「おぼろ」ともいい、もともとはエビやタイ、ヒラメの身にみりんと塩を入れて、すりばちで細かくすりつぶしたものをいいました。その後、ぶた肉やとり肉、牛肉のひき肉をぽろぽろにしたものを「そぼろ」というようになりました。今日は、とり肉としいたけの茶色、たまごの黄色、青豆の緑色の三色がきれいなそぼろ丼です。ごはんにかけて食べてくださいね。

5月16日の給食

【献立】今日はひむかの日献立です。

〇 ピースごはん 〇 わかめうどん 〇 じゃこサラダ

今日は「ひむかの日」献立です。この日は、宮崎県でとれた食べ物を使った給食で、宮崎県で作られている食べ物を紹介します。今日は「ピースごはん」です。今が旬のえんどう豆を入れて炊きました。えんどう豆は、グリンピースともいいます。冷凍や缶づめに加工したものは一年中売られていますが、さやから出したばかりの新しいものが味わえるのは今だけです。もともとは地中海沿岸の植物で、ヨーロッパでは石器時代から食べられていたといわれています。日本へは、9世紀から10世紀ごろに中国から伝わったそうです。ピースごはんが苦手な人もいるようですが、今しか味わえない季節のたべものを楽しんでくださいね。

5月15日の給食

【献立】

〇 食パン 〇 ポークシチュー 〇 あおまめサラダ

〇 マーシャルビーンズ

シチューは、野菜や肉、魚やいか、えびなどの魚介をだし汁やソースで煮込んだ料理です。16世紀から17世紀前半に、フランスでうまれたといわれています。日本にいつシチューが伝わったかは、はっきりわかっていませんが、明治時代初めには、東京の洋食屋さんのメニューに「シチウ」とあったそうです。ビーフシチューも、明治時代の中ごろにはレストランのメニューにありましたが、シチューが今のように広く食べられるようになったのは、第二次世界大戦が終わってからのことです。ルウの色により、牛乳や豆乳をたっぷり使ったホワイトシチューや今日のような茶色のシチューがあります。

5月14日の給食

【献立】

〇 とりごぼうごはん 〇 とびうおのつみれ汁

〇 マカロニサラダ

今日のつみれ汁は、とびうおのつみれを使っています。とびうおは、体の長さが35センチくらいの魚です。夏から秋が旬の魚で、西日本では「あご」と呼ばれます。背中は濃い青色をしていて、おなかは銀色です。むなびれがとても大きく、海を殿様バッタのように飛びます。卵は、「とびっこ」「とびこ」といって、握りずしのネタにされます。卵を産む季節には、宮崎の海へやってきます。串間市の都井岬では、夏に「トビウオすくい」が行われます。

5月12日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 かわり麻婆豆腐

〇 バンバンジーサラダ

バンバンジーは、蒸したとり肉にごまのソースをかけた中国の四川という地方の料理です。漢字では、「棒」という字を書いて「バン」と読みます。これは、焼いたとり肉を棒でたたいて、やわらかくしていたことからだそうです。中国では、とり肉だけで他の具は使わないのがふつうのようですが、日本では、くらげやきゅうりを加えることがあります。これは、マーボーどうふやえびのチリソースなどを日本人向けに作ってしょうかいした陳健民という料理人さんのアイデアです。

5月9日の給食

【献立】

〇 ゆかりごはん 〇 やきぶたラーメン 〇 小松菜のサラダ

ラーメンが日本にやってきたのは、江戸時代の鎖国から開国された明治時代のころです。神戸や横浜の港のまわりにできた中国の人たちの街に、中華料理店が開かれたのがきっかけです。大正時代ごろから各地に広まりました。それから日本の好みに合う味、スープがつくられ、今では大人気の料理です。

5月8日の給食

【献立】

〇 米粉パン 〇 ポトフ

こめこパンはその名のとおり、お米を細かくくだいた米の粉を使って作られています。今は、いろいろな食べ物や料理が増え、わたしたちがお米を食べる量がだんだんすくなくなってきていることから、お米を少しでも多く食べてもらおうと作られました。よくかんで食べてみてください。お米の甘みが口の中に広がりますね。

5月7日の給食

【献立】

〇 ポークカレー(むぎごはん)

〇 ツナサラダ

今日はみなさんの大好きなカレーライスです。カレーライスに使われるカレー粉は、どこの国の人が発明したのでしょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・答えはイギリスの人です。カレーはインドの家でそれぞれちがった味で食べられていましたが、イギリス人がインドで使われていたスパイスを混ぜ合わせて「カレー粉」を発明しました。そのカレー粉が、明治時代の初め頃、イギリス人によって日本に伝わりました。その後、日本のお米に合うようにとろみをつけたり、そばやうどんのだしにカレーを加えたカレーうどん、カレー南蛮、パンでカレーを包んだカレーパンなどいろいろなカレー料理ができました。みなさんも、カレーを使った新メニューを考えてみませんか。

5月2日の給食

【献立】

〇 五目寿司 〇 若竹汁 〇 ブロッコリーのマヨネーズ和え

〇 子供の日デザート

春は草木が芽を出し、ぐんぐん伸びます。たけのこも、1日に70センチ伸びるといわれるほど、一気に成長します。また、たけのこは「朝掘ったものをすぐ食べよ」といわれるほど、掘って時間が経ったり、大きくなって地上にのびたりして空気にふれると、えぐみという苦みが増えます。この苦みのもとは、カルシウムでやわらぎます。今日の若竹汁のようにカルシウムの多いわかめとたけのこを合わせる料理が多いのは、たけのこの苦みを消す、むかしの人の知恵なのですね。

5月1日の給食

【献立】

〇 黒糖パン 〇 炒めビーフン〇 もやしのナムル

ビーフンは、紀元前220年ごろ、秦の始皇帝が中国を統一したころにできた食べ物といわれています。北の方の兵士が南の方へ攻め入ったとき、米を食べることに慣れていなかったため、米をひき、粉にして麺をつくったそうです。その後、中国の南の方から台湾へ広まりました。ビーフンが日本に初めて来たのは、明治36年です。で開催された博覧会に台湾から他の特産品と一緒に出されました。ビーフンには、粘り気の少ないインディカ米が使われているそうです。

4月30日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 麻婆豆腐

〇 春雨の酢の物

春は草木が芽を出し、ぐんぐん伸びます。たけのこも、1日に70センチ伸びるといわれるほど、一気に成長します。また、たけのこは「朝掘ったものをすぐ食べよ」といわれるほど、掘って時間が経ったり、大きくなって地上にのびたりして空気にふれると、えぐみという苦みが増えます。この苦みのもとは、カルシウムでやわらぎます。カルシウムの多いわかめとたけのこを合わせる料理が多いのは、たけのこの苦みを消す、むかしの人の知恵なのですね。

4月28日の給食

【献立】

〇 ハヤシライス(麦ごはん)

〇 はるやさいサラダ

「ハヤシライス」という名前はどうしてついたかというと、それにはいくつかの説があるようです。林さんという人が作ったから、林さんという人が毎日お店にやってきて注文したから、牛肉を小間切りにした料理のことをいう、英語の「ハッシュドビーフ」がなまったからという説です。明治時代ごろから食べられるようになった、日本でうまれた洋食の料理です。

4月25日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 さつま汁

〇 ホキのいそかフライ 〇 コールスローサラダ

さつま汁は、おとなり鹿児島県の郷土料理です。さつまどりというにわとりを使って作ることから、この名前がついたといわれています。江戸時代の鹿児島、さつま藩では、性格のあらいさつまどりを戦わせる闘鶏がもよおされ、負けたとりを野菜といっしょに煮こんで作ったのが始まりだそうです。

4月24日の給食

【献立】

〇 チーズパン 〇 ミートスパゲティ

〇 フルーツポンチ

トマトケチャップは、まっ赤にうれたトマトを火にかけ、煮つめてトマトピューレを作ります。これに、さとう、塩、酢、香辛料やたまねぎ、セロリなどを加えてケチャップのできあがりです。明治時代にアメリカから伝わり、その後、日本でも作られるようになりました。

4月23日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 ぶたじゃが 〇 ちぐさあえ

じゃがいもは、たまごのような形をした「メークイン」と、丸い形でくぼみのある「男爵いも」が有名です。男爵いもは、明治時代に川田男爵という人がアメリカから取り寄せたことから、この名前がついたそうです。男爵いもは煮くずれしやすくホクホクしているので、コロッケや粉ふきいも、ポテトサラダを作るのに向いています。メークインは煮くずれしにくいので、シチューやカレーに向いています。日本で多く作られる北海道では、夏の終わりから秋に収穫されます。長崎県など九州では、冬に植え付けて春に収穫されたものが出回ります。

4月22日の給食

【献立】

〇 親子丼(麦ごはん)

〇 だいこんサラダ

今日は「親子丼」です。大きいおかずを、ごはんにかけて食べましょう。たまごが一般家庭で食べられるようになったのは明治時代になってからで、そのころはまだ値段の高い食べ物でした。今のように広く食べられるようになったのは、にわとりの飼育方法が変わり大量生産ができるようになってからで、今から60年くらい前からです。わたしたちの体をつくるたんぱく質や血液のもとになる鉄、ビタミンなどがたくさん含まれています。

4月18日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 肉団子の甘酢煮

〇 ほうれん草のナムル

給食では、高鍋町でとれたお米を炊いています。「夏の笑み」という種類のお米です。「夏の笑み」は、宮崎県の農業試験場で開発、登録された新しい種類のお米です。お米のねばりが強く、炊きたてはもちろん、冷めてもおいしいお米です。よくかむと、お米の甘味が口いっぱいに広がりますよ。

4月17日の給食

【献立】

〇 黒糖パン 〇 パンプキンポタージュ

〇 海藻サラダ 〇 お祝いクレープ

毎週木曜日の給食は、パンの日です。パンの歴史は古く、今から6千年くらい前にエジプトで作られていました。そのころは、小麦を石でつぶして粉にして、水で練ってたいらにのばし、あつく熱した石の上で焼いていました。日本へは、400年くらい前にやってきたポルトガル人によって伝えられました。今のようにたくさんの人が食べるようになったのは、学校給食でパンが食べられるようになった昭和30年ごろからのことです。

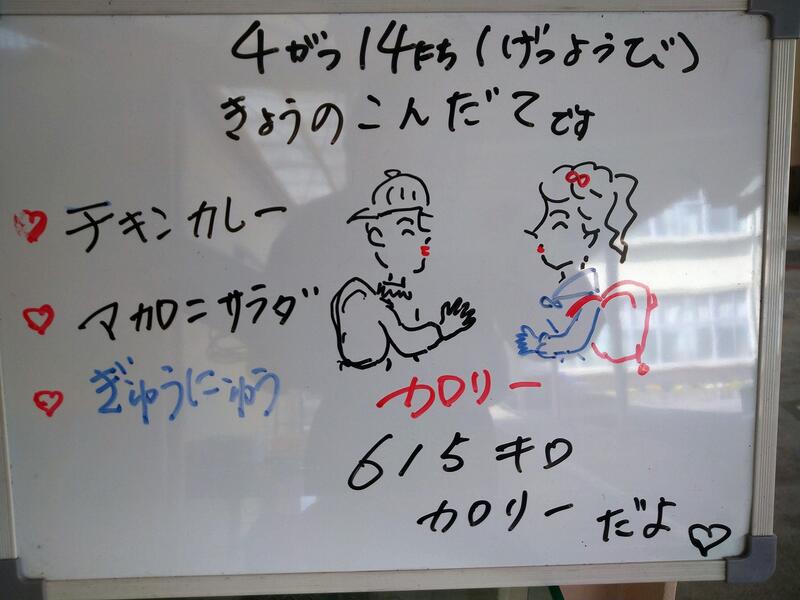

4/16の給食

【献立】 ひむかの日

〇 麦ごはん 〇 じゃがいもの味噌汁

〇 とんとん焼肉

今日は「ひむかの日」献立です。「ひむかの日」の給食は、宮崎県産の食べ物を取り入れて、みなさんに紹介します。今日は、宮崎県産のぶた肉と野菜で焼肉を作りました。給食でも家でもよく食べられているぶた肉ですが、もとは野生のイノシシを飼いならしたのが始まりです。肉から内臓、耳や足まですてるところなく使えるので、世界でもよく食べられ、いろいろな料理があります。また、ぶた肉からハムやベーコン、ウィンナーも作られます。

4月15日の給食

【献立】

〇 わかめごはん 〇 やきそば 〇 ブロッコリーのサラダ

焼きそばは、名前に「そば」とついていますが、小麦粉で作られた中華めんを使って作ります。中華料理にも「チャオミュン」(炒麺)という焼きそばがありますが、めんを油で揚げてあんをかける「かた焼きそば」や、「ソース焼きそば」は、日本で工夫して作られた料理です。いろいろなご当地焼きそばもあり、静岡県の「富士宮焼きそば」、秋田県の「横手焼きそば」、群馬県の「上州太田焼きそば」などが有名です。つかる材料や作り方がそれぞれ少しずつ違うそうです。また、コッペパンにはさむ「焼きそばパン」やたまごで包んだ「オムそば」、麺を細かく刻んでご飯と炒めた「そばめし」などもあります。手軽にできる料理なので、休みの日に作ってみるといいですね。

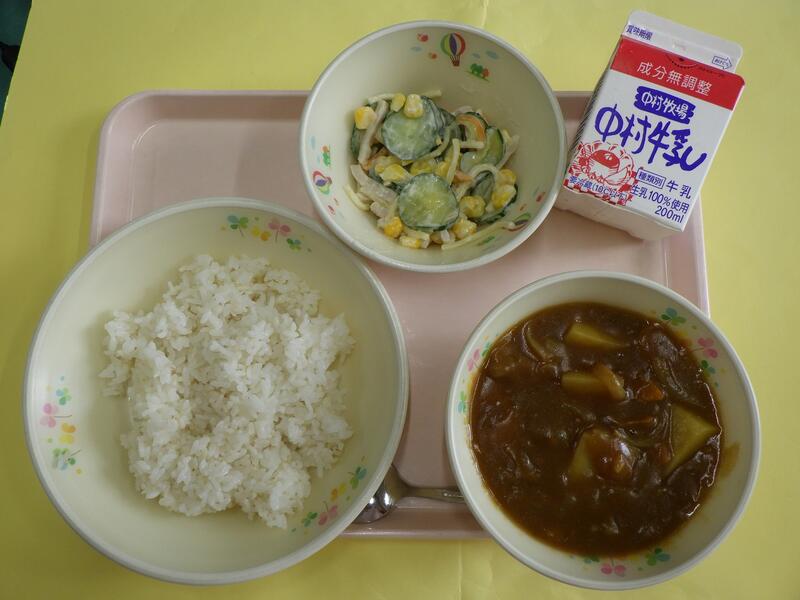

4月14日の給食

【献立】

〇 チキンカレー(麦ごはん)

〇 マカロニサラダ

小学校に入学された1年生のみなさん、ご入学おめでとうございます。新しい教室、新しいクラスのお友だち、まだ少しきんちょうしているお友だちもいるかもしれませんね。給食を食べて、楽しい時間を過ごしてくださいね。学校の給食は、木曜日がパンの日、他の日はごはんの給食です。今日は給食でとても人気のカレーです。宮崎県産のとり肉やじゃがいも、たまねぎ、にんじんからのおいしさがたくさんつまっていますよ。

4月11日の献立

【献立】

〇 麦ごはん 〇 さわにわん 〇 いわしのおかかに

〇 白菜のごまあえ

(写真はありません)

いわしは鮮度が落ちやすい魚ですが、「いわしも七度洗えばたいの味」といわれているように、新鮮なものであれば生ぐささもなく、ていねいに洗えば余分な脂肪がのぞかれて食べやすくなり、その味はたいと同じくらいおいしいといわれています。今日はかつお節の風味と甘辛い味付けの「おかか煮」です。

今日は入学式でした。月曜日からは1年生の給食もスタートします。い年生のみなさん楽しみにしていてくださいね。

4月10日の給食

【献立】

〇 照り焼きバーガー 〇 ポトフ

今日はてりやきバーガーです。バーガーパンにキャベツとてりやきチキンパティをはさんだら出来上がりです。ポトフは、フランスの家庭料理です。牛肉やウィンナーなどの肉、大きく切ったにんじん、たまねぎ、かぶ、セロリなどの野菜をグツグツとじっくりにこんで作ります。日本でいうと、おでんのような料理です。いろいろな食べ物をいっしょに食べられるので、栄養たっぷりで、体も温まりますね。野菜たっぷりの料理ですが、みんな大好き、いつもほぼ完食です。

〒884-0006

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江1951番地

電話番号:0983-23-0047

FAX:0983-23-5815

メールアドレス

1528ea@miyazaki-c.ed.jp

本Webページの著作権は、高鍋西小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |