給食、おいしい

7月10日の給食

【献立】

〇 てりやきバーガー (バーガーパン てりやきチキンパティ ゆでキャベツ)

〇 ミネストローネ

今日は照り焼きバーガーです。バーガーパンにキャベツをはさんで、その上に照り焼きチキンパティをのせましょう。パンの歴史は古く、今から6千年くらい前にエジプトで作られていました。そのころは、小麦を石でつぶして粉にして、それを水で練ってたいらにのばし、あつく熱した石の上で焼いていました。日本へは、400年くらい前にポルトガル人によって伝えられました。今のようにたくさんの人が食べるようになったのは、学校給食でパンが食べられるようになった昭和30年より後のことです。

1年生も上手に挟んでおいしそうに食べていました。

7月9日の給食

【献立】

〇 豚キムチ丼 麦ごはん 〇 みそけんちん汁

今日は「ぶたキムチ丼」です。小さいおかずをごはんにかけて食べましょう。給食では、宮崎県産の豚肉を使っています。ぶたは、野生のイノシシをかいならしたのが始まりです。日本では200年から600年ごろ、家畜としてかわれてましたが、その後肉を食べることが禁止されたので、肉を食べる習慣は広まりませんでした。ぶたを育てる養豚がさかんになったのは明治時代の初めごろです。血のもとになる鉄や、つかれをとるビタミンB1がたくさんふくまれています。暑い日が続き、疲れがたまりやすい季節です。豚肉を食べて元気に過ごしましょう。

7月8日の給食

【献立】

〇 ご麦ごはん 〇 沢煮椀 〇さばのごま味噌煮

〇 オクラのおかか和え

オクラはアフリカのエチオピア生まれの野菜です。明治時代の初めに日本へやってきました。広く栽培されるようになったのは、昭和40年代からです。10センチちょっとまで大きくなった実を食べます。サヤの色が濃い緑色で五角形の「アーリーファイブ」という種類がいちばん多く栽培されています。6月から11月ごろまで収穫されます。緑色が濃く、表面に細かいうぶ毛がたくさんあって、ヘタがいきいきとしていて五角形がはっきりしているものがおいしいオクラです。

7月7日の給食

【献立】

〇 コーンご飯 〇 七夕ビーフン

〇 ブロッコリーのマヨネーズ和え

〇 おほしさまゼリー

今日7月7日は七夕です。天の川の両岸にはなればなれになったひこ星とおりひめが、年に一度七夕の夜に会うという中国のお話からうまれた行事です。庭に初物といってその季節に初めてとれた野菜やくだものなどをおそなえして、笹かざりに願い事を書いた短冊をさげてお祝いします。今日の夜のお天気はどうでしょう。天気がよければ、空を見てみましょう。きれいな天の川が見られるといいですね。

7月4日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 餃子スープ 〇 チンジャオロースー

チンジャオロースーは、もとは中国の料理ですが、北アメリカ、ヨーロッパ、日本などに住んでいる中国人によって世界中に広まりました。中国ではぶた肉を使って作るのがふつうで、牛肉をつかったものは「チンジャオニウロースー」とよばれます。日本では、どちらの場合も「チンジャオロースー」とよばれることが多いです。「チンジャオ」はピーマン、「ロー」は肉、「スー」は細切りという意味の言葉です。今日はぶた肉を使って作りました。

7月3日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 豆腐とわかめの味噌汁

〇 チキン南蛮 〇 千切り大根のサラダ

チキン南ばんは、宮崎県でうまれた料理です。とり肉に衣をつけ、油であげてあまずっぱい南ばんだれにつけこみます。タルタルソースをかけて食べるというのを考えたのは、宮崎市のレストランだそうです。延岡市では、タルタルソースをかけないチキン南ばんもあるようです。みなさんは、どちらのチキン南蛮がすきですか。

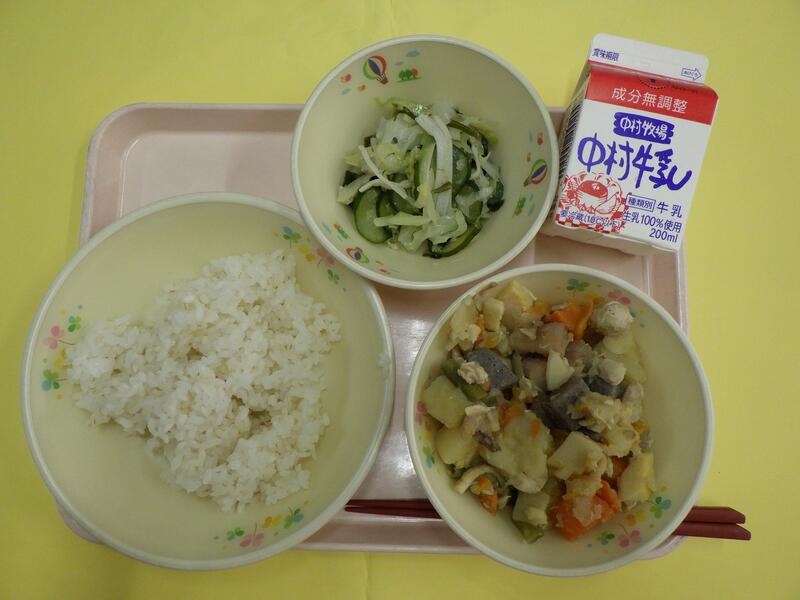

7月1日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 カレーぶたじゃが

〇 春雨の酢の物

春雨は、細く長い形が春の雨を思い出させるところからこの名前がつきました。じゃがいもやさつまいものデンプンから作られる春雨は、日本で昭和10年代に作られました。水分をすいやすく、すぐやわらかくなります。中国春雨ともいわれる緑豆春雨は、熱湯に入れてもコシがあり、のびにくいです。

6月30日の給食

【献立】

〇 なめし 〇 味噌ラーメン 〇 小松菜のいそか和え

いそか和えは、野菜をのりで和えて作ります。のりは、古くは奈良時代の本に登場するほど、日本の食文化としてむかしから親しまれています。むかしは天然のものをとるだけでしたが、江戸時代にのりを育ててとる養殖の技術ができました。昭和になると、のりについてくわしく研究が進み、養殖も全国に広まり、宮城県、千葉県、伊勢湾、瀬戸内海、九州で作られるようになりました。冬に収穫され、乾燥や加工されたものがお店で売られています。

6月27日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 筑前煮 〇 海藻サラダ

筑前煮は、福岡県の博多の郷土料理です。昔、豊臣秀吉の軍が博多に来た時にスッポンを野菜といっしょに煮て食べ、筑前地方の煮物ということでこの名前がつきました。また、筑前煮は「がめ煮」ともいわれます。これは、スッポンがこの地方で「がめ」といわれるところからついた名前といわれます。その後、スッポンのかわりにとり肉を使うようになり、にんじん、れんこん、ごぼう、たけのこなどいろいろな野菜といっしょに作られます。

6月26日の給食

【献立】

〇 黒糖パン 〇 焼きそば

〇 もやしのナムル

ナムルは韓国の家庭料理で、もやしなどの野菜やわらびなどの山菜、野草を塩ゆでして、しょうゆ、ごま、にんにく、とうがらし、ごま油などで和えたものをいい、ビビンバの具にも使われます。韓国の家庭では、いろいろな野菜で作られたナムルが冷蔵庫に保管され、食事に出されます。「ムチム」ともよばれ、これはあえものという意味の言葉だそうです。

6月25日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 揚げと玉葱の味噌汁 〇 魚の磯部揚げ

みなさんがよく見る玉ねぎは、茶色いうすい皮におおわれていますね。これは、収穫したたまねぎを1か月くらい干して乾燥させているからです。干すことによって表面の皮が茶色くかたくなり、保存することができます。でも、春に出回るたまねぎは、茶色い皮がありません。この春のたまねぎを「新たまねぎ」といいます。水分が多くて甘味が強く、サラダにしたり、玉ねぎたっぷりのスープにしたりするとおいしいです。お店で見たことがある人もいるかもしれませんね。おうちの人と一緒に買い物に行くと、季節の食べ物を知ることができますよ。

6月24日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 かきたま汁 〇 豚肉とたけのこのみそ炒め

えのきだけは、「ユキノシタ」という別の名前があるように冬のきのこです。野生のものは、えのき、かき、くわなどの枯れ木や切り株に秋の終わりから春先までできます。「えのきだけ」という名前は、えのきの枯れ木の根元によくできるので、この名前がついたといわれています。お店で売られているものは、工場で栽培されたものです。野生のものは、かさが2センチから8センチあり、みなさんがよく見るえのきだけとは見た目が大きくちがいます。1960年代にえのきだけの栽培が全国に広がり、今ではいちばん多く作られているきのこです。

6月23日の給食

【献立】

〇 チキンライス 〇 肉団子のスープ

〇 ブロッコリーのガーリック炒め

チキンライスの味つけには、トマトケチャップを使います。真っ赤にうれたトマトを火にかけ、煮つめてトマトピューレを作ります。これに、さとう、塩、酢、香辛料やたまねぎ、セロリなどを加えてケチャップのできあがりです。明治時代にアメリカから伝わり、その後、日本でも作られるようになりましたが、そのころ、オムライスなどケチャップを使う料理を家で作ることは少なかったので、はじめはなかなか売れなかったそうです。今はスパゲティ、ポークビーンズなど給食作りにも大活躍です。

6月20日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 南瓜のそぼろに 〇 千草和え

かぼちゃを料理に使うときは、種とワタをきれいにとってから使うのがふつうです。このワタは胎座といい、よく見ると、ひとつの種から1本、細い糸のようなものがでて果肉とつながっています。この胎座をとおして、種は果肉からの栄養をもらっているので、ワタにも栄養がたくさんあるそうです。種も、はだ、鼻やのどのねんまくを強くするカロテンやつかれをとるビタミンB群、しぼうなどが多く、フライパンでからいりし、からを割ると、おいしく食べられるそうです。

6月19日の給食

【献立】

〇 きなこ揚げパン 〇 ポークビーンズ 〇 フルーツ杏仁

今日はみなさんが大すきなあげパンです。朝、長田パンさんから給食室へ届いたコッペパンを、油で揚げて、あまいきなこをひとつひとつていねいにまぶしました。その他にも、牛乳をクラスごとに数えてかごに入れたり、食器を準備したり、おかずを作ったり。給食室の調理の方は、いつもより大いそがしでした。でも、みなさんがおいしく食べてくれて、空っぽの食缶がもどってくると、疲れもとんで、とてもうれしいそうです。

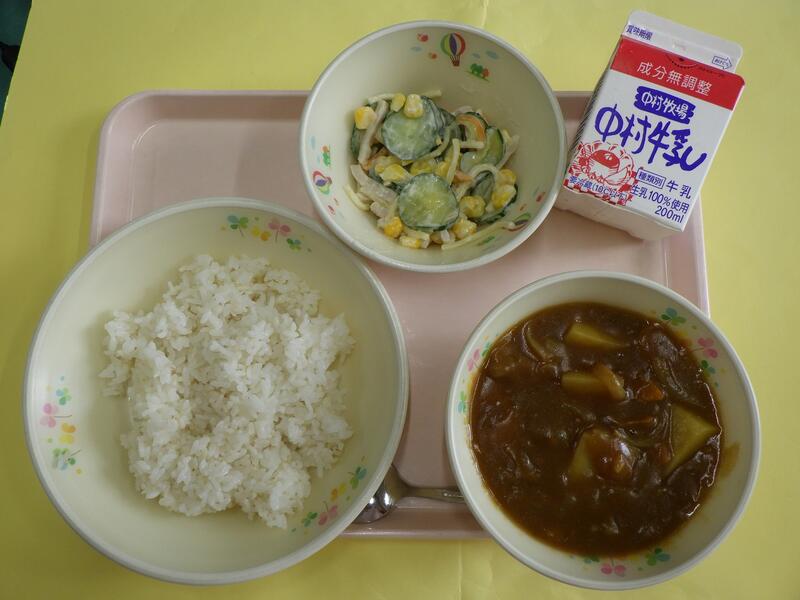

6月18日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 チキンカレー 〇 スパゲティサラダ

とうもろこしは、世界中で栽培されていて、いろいろな食品に加工されています。では、クイズです。とうもろこしから作られていないものは、どれでしょう。1番 油、2番 酢、3番 こしょう。・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・こたえは3番 こしょうです。油のコーンオイル、とうもろこし酢、コーンフレーク、でんぷんの仲間コーンスターチ、お酒のウィスキーなどが作られています。とうもろこしは、おなかの中をすっきりきれいにしてくれる食物せんいがたくさん含まれています。粒の皮は消化がよくないので、よくかんで食べましょう。

6月17日の給食

【献立】

〇 むぎごはん 〇 さつま汁 〇 鰯のおかか煮

〇 小松菜のあえもの

いわしは鮮度が落ちやすい魚ですが、「いわしも七度洗えばたいの味」といわれているように、新鮮なものであれば生ぐささもなく、ていねいに洗えば余分な脂肪がのぞかれて食べやすくなり、その味はたいと同じくらいおいしいといわれています。

6月16日の給食

【献立】

〇 麦ごはん 〇 うどんすき 〇 千切り大根の酢の物

今日は「ひむかの日」献立です。宮崎県の特産物、千切り大根を紹介します。千切り大根は、冬の寒い時期に大根を細く切ってすのこの上に広げ、日光にあててさせて作ります。よく乾燥させることによって、甘みと風味が増し、こりこりとした歯ざわりもうまれます。11月終わりから次の年の2月までの間、宮崎平野では、大根を西風の冷たい「霧島おろし」で天日干しする風景が広がります。宮崎県は、千切り大根の生産量日本一です。

6月13日の給食

【献立】

〇 中華丼(麦ごはん) 〇 ポークシューマイ(2個)

〇 ゆでもやし

今日は「中華どん」です。大きいおかずをごはんにかけて食べましょう。いかは種類が多く、世界中に500種類くらいいるそうです。体の長さは、2センチくらいの小さなものから10メートルをこえる大きなものまでいます。三角のひれは「えんぺら」とか「みみ」とよばれ、足は「げそ」とよばれます。味にくせがないので、さしみ、にぎりずし、いかそうめん、すのものなど生で食べたり、焼く、煮る、いためる、油であげる、むすといろいろな調理ができます。火をとおしすぎると固くなるので、強火でさっと火をとおすとおいしく食べられます。

6月12日の献立

【献立】

〇 コッペパン 〇 ミルクのクリームスパゲティ

〇 あお豆サラダ 〇 いちごジャム(パンの後ろに隠れています)

ジャムは、果物にさとうを加えて煮つめて作ります。果物の中のペクチンという成分とすっぱい酸がさとうと合わさって、ゼリーのようにトロッと固まります。ペクチンが多い杏、いちご、りんご、ブルーベリー、オレンジ、いちじくなどから作られることが多いですが、かぼちゃやトマトなど、野菜から作られるジャムもありますよ。ヨーロッパでは古くから作られていましたが、日本で作られるようになったのは、明治時代からです。

〒884-0006

宮崎県児湯郡高鍋町大字上江1951番地

電話番号:0983-23-0047

FAX:0983-23-5815

メールアドレス

1528ea@miyazaki-c.ed.jp

本Webページの著作権は、高鍋西小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |