諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

5月24日の参観日では、太田歯科医院の歯科衛生士さんにお越しいただき、歯のみがき方について教えていただきました。今年は、むし歯のある児童の数は減りましたが、歯の生え替わる時期の児童が多いため、歯のみがき方に注意が必要な児童が増えていました。歯科衛生士さんより、一人一人のみがき残しに応じた歯のみがき方について指導していただき、親子で歯みがきについて考える貴重な時間となりました。

5月23日は寿会の方々とのグランドゴルフ、ふれあい給食の日でした。毎年雨が降り、校舎内でのグランドゴルフが続いていましたが、今年は4年ぶりに青空いっぱいの晴天。暑さも心配されましたが、休息をとりながら、楽しくふれあいをすることができました。子どもたちも自分たちのおじいちゃん、おばあちゃんたちが来てくれて、とてもうれしそうにしていました。

【入賞した寿会の方々、子どもたちです。】

5月22日は交通安全教室を行いました。横断歩道の渡り方や、自転車の乗り方を教えていただき、自分の命を自分で守るための方法を学ぶことができました。

毎年5月に行っている森林体験学習。講師として、役場の方や耳川広域森林組合諸塚支所の方々にお越しいただきました。今年は、卒業生が数年前に植えた杉の枝をのこぎりで切るという枝打ち体験をさせていただきました。枝を一本切るのもコツがいること、林業の大変さ、たくさんの作業と年数で立派な杉の木ができることを体験して学ぶことができました。

毎週火曜日と金曜日の昼休みは、全校みんなで遊ぶ日、略して「みんデー」をしています。「みんデー」の日は、給食の時間から「今日何する?」、「あれがしたい!」などの話で盛り上がり、いつもとても楽しみにしています。この日は、「かくれんぼをしたいけど、運動場は隠れる場所が少ない」という話になり、校舎内でかくれんぼをすることになりました。6年生が中心となって「廊下は走らない」、「危ない場所には隠れない」などの約束やルールを決め、校舎内の隠れ場所探しをとても楽しそうにしていました。

5月10日(金)は春の遠足でせせらぎの里(特別養護老人ホーム)を訪問し、利用者の方々と交流をする予定となっています。5月26日(金)は、訪問に向けて職員の方々が講師として学校に来てくださり、高齢者のことについて分かりやすく教えてくださいました。前半は、高齢者の方々の「見えにくさ」や「動きにくさ」を実際に体験し、高齢者や体が不自由な方々への接し方や思いやる気持ちを学ぶことができました。

後半は、3年生の保護者でもある職員(看護師さん)から、看護師になるまでの経験談を聞き、夢に向かって目標を持って取り組むことの大切さを学んだり、挫折したときはどうしたらよいかを考えたりすることができました。

貴重な体験や学びを通して、ますます遠足での交流が楽しみになった子どもたちでした。

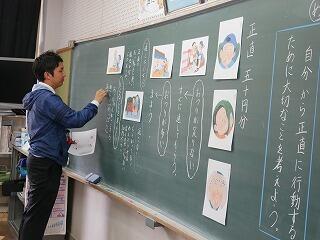

4月23日(火)は、今年度初めての参観日でした。朝から保護者の方々が来られることを緊張しながらも楽しみにしていた子どもたち。新しい学級での学習の様子を張り切って披露していました。

また、午後からのPTA総会ではたくさんの方々の出席のもと協議を行い、今年度のPTA活動の見通しをもつことができました。

【3・4年生:道徳で「正直に行動すること」について考えました。】

【5・6年生:国語で音読や朗読をスピードや強弱を意識して発表しました。】

5月10日(金)春の遠足のお弁当作りに向けて、おかずで使う野菜の切る練習をしました。ゲストティーチャーはいつもおいしい給食をつくってくださる調理員さん。短冊切りやみじん切り、薄切りの方法やコツを分かりやすく教えていただき、ますます弁当作りに気合いの入った5・6年生でした。

朝の時間を使って体を動かし体力向上を図る「のびのびタイム」。今日は今年度初めてののびのびタイムで一輪車をしました。久しぶりの一輪車でしたが、すぐに感覚を思い出し、みんな一生懸命運動場をまわっていました。後半は、6年生が3年生に優しくアイドリングの仕方を教えてくれたり、4年生が一輪車を両手で押しながら一輪車を漕ぐ、題して「自転車(二輪車)」を披露してくれたりしました。

新しい学年になっての初めての全校体育。新しく来られた教頭先生と3・4年の担任の先生に去年の運動会やえれこっちゃみやざきで踊ったダンスを披露しました。久しぶりのダンスでしたが、張り切って笑顔いっぱい全力で踊っていました。

4月8日、11人全員が元気に登校し、平成31年度がスタートしました。3月には6年生が卒業し、在校生一人とお二人の先生が転出して、寂しさを感じていましたが、新年度、子どもたちは新たな目標をしっかりと持ち、新しい学年での学びに胸を膨らませ、やる気に満ちているようです。保護者・地域の皆様、関係者の皆様、平成31年度もどうぞ荒谷小学校をよろしくお願いします。

【新任式では5年生が荒谷小の楽しいことを紹介しながら歓迎の言葉を述べました。】

【始業式、児童代表の言葉では6年生が1年間の目標を最高学年らしく立派に発表しました。】

【担任発表。今年も新しい学級での生活がスタートです。】

在校生のみんな、担任の先生をはじめとする先生方、ご家族の方々、地域の方々、たくさんの方々に祝福され温かな空気に包まれながら、みんなが大好きな6年生が卒業しました。1年間最上級生としての役割をいつも意識し、周りを見て在校生に指示をしたり、優しく声をかけてくれたりした6年生。在校生みんなの目指したい姿であり、大好きな存在でした。離ればなれになるのはとても寂しいですが、堂々と卒業証書を受け取る姿を見て、これからの成長や活躍が益々楽しみになりました。

2月22日は椎茸作りのプロである地域の方を講師としてお招きし、椎茸の駒打ち体験をしました。今回駒打ちをした原木50本は、地域の方から提供していただき、子どもたちが駒打ちから体験できるようにと事前に伐採や玉切りなどの準備もしてくださいました。いくつかの駒を入れて腰に巻くことができる「駒袋」も本校の給食調理員さんが手作りで準備してくださいました。

しいたけの原木の種類やできる椎茸の特徴を教えていただいた後、子どもたちはペアで協力して駒を一つずつトンカチで打ちました。たくさんの地域の方々に支えられて今年も貴重な体験をすることができました。

【今年は新種の種駒を準備してくださいました。】

【お互い声を掛け合いながら、駒打ちをしたり、原木を運んだりしました。】

1・2年生:「おおきなカブ」ならぬ「おおきななば」の劇に交えて、椎茸作りなどで学んだことを元気よく発表しました。

3年生:川の生き物・有害鳥獣・山師について探究した成果を発表しました。

4年生:昨年度のテーマで新たに生まれた課題について探求して深めた成果を発表しました。

5年生:役場の方々に仕事や諸塚をどう思っているかアンケートをとり、課題や素晴らしさを発信するために自分にできることを発表しました。

6年生:ラインスタンプを活用して6年間で学んだ諸塚村の素晴らしさを発信したいと熱い思いを発表しました。

昼食会:保護者の方々が朝から作ってくださった豚汁とおにぎりを食べながら交流を深めました。

昼食会での子どもたちは、たくさんの地域の方々が見守ってくださったうれしさ、無事に発表できた達成感で笑顔いっぱいでした。学習発表会の準備や発表をとおして、表現力や探究する力を身に付けることができただけでなく、諸塚村のすばらしさ、地域の方々の温かさをたくさん感じることができました。学習発表会にお越しくださった方々、ご協力してくださった方々、本当にありがとうございました。これからも子どもたちの成長の見守りや応援をどうぞよろしくお願いします。

2月10日(日)、荒谷小学校・荒川保育所学習発表会を行いました。本番まで「地域の方々に笑顔や元気、感謝の気持ちを届けたい」という思いで、毎日練習を頑張ってきた子どもたち。たくさんの地域や保護者の方々に見守られながら、学習の成果を発表することができました。

3・4年生らしい元気でユニークなあいさつで学習発表会が始まりました。

1・2年生は、国語の朗読とかけ算九九の歌をかわいらしく披露しました。

台本や発表する内容も自分たちで考えた3・4年生。これもまたユニークなギャグを交えながら理科や社会で学んだことを披露しました。

5・6年生は、観ているお客さんも巻き込み笑いを取りながら、英語や算数の学習について発表しました。

「僕のヒーロー」として中学3年生と去年まで一緒に学習していた5年生が登場しました。

箕舞:本番当日も太鼓や唄、衣装着替えで箕舞保存会の方々にご協力いただきました。

なつかしの先生紹介:去年までいらっしゃった大好きな先生、そして5年生にも会えて子どもも大人もとてもうれしそうでした。

合同合唱・合奏:6年生が引っぱりながら大成功の発表となりました。

いつもは学級ごとに学習の成果を発表している表現集会ですが、今回は、それぞれで撮影した写真を発表し合う「フォト鑑賞会」を行いました。思い思いに好きなもの、気になるものをこだわって撮影したようでした。最後は、全員の写真を並べて見たあと感想を伝え合いました。

今回撮影した写真は、学習発表会でも展示していますので、ぜひご覧になってください。

学習発表会での「箕舞(みいまい)」の発表に向けて、「箕舞保存会」の方々3名にお越しいただき、舞い方や唄い方を直接教えていただきました。

重い杵や箕を持って太鼓に合わせて舞うこと、難しい歌詞を大きな声で唄うことなど、やってみると難しいようでしたが、箕舞保存会の方々に直接教えていただき、正しい方法だけでなく「何をどうやって練習したら良いのか」を学ぶことができたようでした。

【毎年温かいまなざしで子どもたちを見守り、真剣にご指導してくださっています。】

約1週間ぶりに全校で合奏と合唱の練習をしました。合奏は真剣な表情で、合唱は笑顔いっぱい大きな声を出して練習を頑張っています。

荒谷小学校ならではのキャリア教育である「わくわく学習」。諸塚村に関してさまざまな体験をしたり、課題を見つけ探究活動をしたりすることをとおして、ふるさとを愛し、自分に自信と誇りをもって、ふるさとに貢献する力を身に付けていくことを目的としています。この一年間、地域の方々からたくさんのご協力をいただきながら、わくわくするようなたくさんの楽しい体験や活動をとおして諸塚村について学んできました。地域の方々への感謝の気持ちも込めて、学習の成果を学習発表会で発表しようと、子どもたちは毎日練習や準備を進めています。

【低学年】

「諸塚を知る」をテーマに、森林体験や椎茸栽培体験、田植え体験などたくさんの体験で学んだことを、劇をとおして発表します。

【中学年】

「諸塚を再発見する」をテーマに、課題に感じたり、興味をもったりしたことについて、探究活動をした成果を一人ずつ発表します。

【高学年】

「諸塚を発信する」をテーマに、諸塚に貢献するために自分たちができることを考え見つけたテーマについて探究活動をした成果を一人ずつ発表します。

〇 上記に閉校関係の項目を追加しております。本校関係者の皆様は是非閲覧していただき、添付ファイルのURLもしくはQRコードから閉校に係わる回答をしていただけないでしょうか。よろしくお願いいたします。

〇 「空き瓶(一升瓶・ビール瓶のみ)回収」期間を2月28日(土)まで延長します。子どもたちの活動費のため、ご協力をお願いいたします。

〇 令和8年度の主な行事を入力しました。★閉校式は令和9年2月13日(土)実施予定です。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 2 | 6 | 7 1 |

8 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 2 | 16 1 | 17 | 18 | 19 | 20 1 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 2 | 26 | 27 | 28 |

〒883-1301

〒883-1301