今日の1・2時間目に、今年度最後のわくわく学習(ウッジョブ諸塚)が行われました。今日は全校児童がランチルームに集まり、全員でふりかえりの時間をもちました。

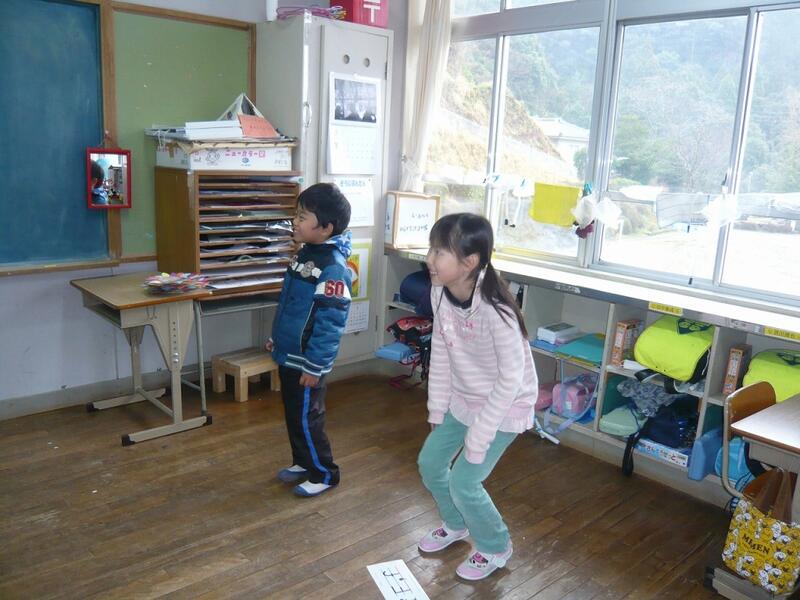

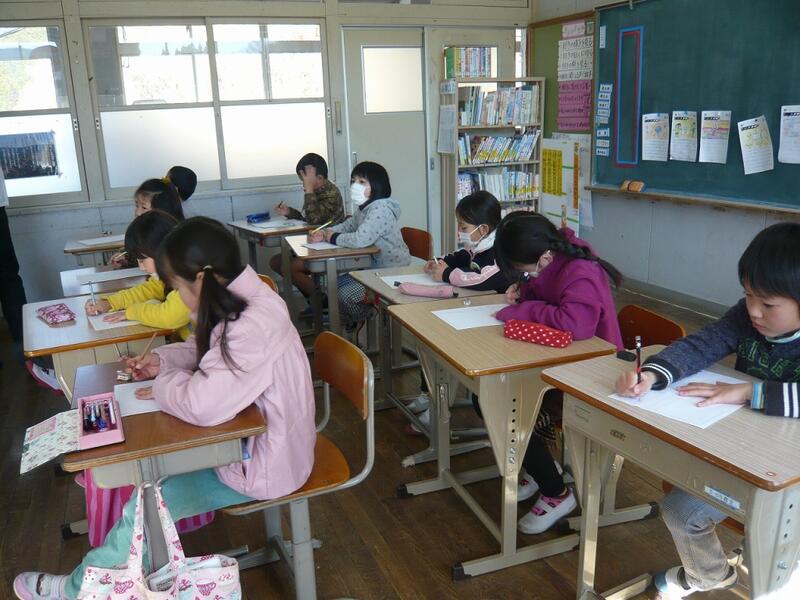

まず、1時間目は1・2年生、3・4年生、5年生、6年生の4グループに分かれ、わくわく学習を振り返るため、1年間どのようなことがあったかを月ごとに書き出し、その時のわくわく度(気持ち)やお世話になった方々、考えたことを書き、模造紙に貼りました。わくわく学習発表会で発表をする時に、1年間の学習の流れをまとめていたため、いつ何があったか、どのような気持ちだったか、そして考えたこと・学んだことをスムーズに書くことができていました。

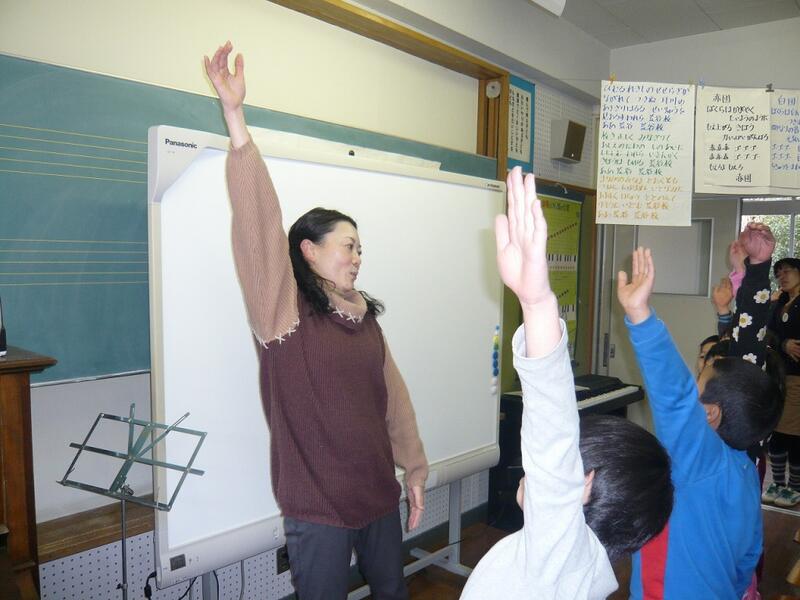

【自分たちで作業を進めていく力もしっかり身についています】

【1・2年生も、自分たちの言葉で1年間をふりかえりました】

このように1枚の模造紙に1年間の活動の記録をまとめることで、自分たちが何をしてきたのか、どのような気持ちの変容があったのか、そしてどれくらいの方々にお世話になってきたのかを実感することができたようでした。

2時間目はワークショップ型の授業でした。1年間のウッジョブ諸塚の学習を通して、①わくわくしたこと②もっと知りたいこと③もっとしたいこと④自分が成長したこと⑤役に立ったことの5つの項目を付箋に書き出し、別の模造紙に貼っていきました。その後、話合いをして、それらに見出しをつけ、最後にグループごとに発表をしました。それぞれの見出しは以下のとおりです。

① わくわくしたこと

○ 色々なことを知って(1・2年生)

○ 形、伝(3・4年生)

○ 出きあがった時より一番は作っている時(5年生)

○ 手づくりとプロのすご技(6年生)

② もっと知りたいこと

○ もっと知りたい(1・2年生)

○ つなげる(3・4年生)

○ もっと工夫して作りたい(5年生)

○ ウッジョブの続き(6年生)

③ もっとしたいこと

○ 未完成(3・4年生)

○ もっと作りたい、アピールしたい(5年生)

○ 林業PR(6年生)

④ 役に立ったこと

○ 学んだことが生かせた(1・2年生)

○ 目的の喜びを味わった(5年生)

⑤ 自分が成長したこと

○ それぞれ(5年生)・・・

1・2年生の発表ではしいたけの学習を通して、しいたけの料理を家でも作ってみたり、作文にして新聞社に送ったりもしました。この学習を経て、2年生はしいたけから林業へという、更に広い世界を見てみたいと発表していました。

3・4年生は、学習を始めた当初の林業への関心が、林業に携わる方々の命を守りたいという気持ちの変容があったこと、そしてまだ未完成の部分があるきけんおまもリュックへの思いを発表しました。

5年生の発表では、「もっと、もっと」という言葉がよく出てきていました。もっとこんなことをしたい、もっと工夫したい等、6年生になってやってみたいことがたくさんあるようです。その理由として、今年度の活動で達成感を味わえたことや、周りの方々が喜んでくれたことが嬉しかった、製品を作る過程がわくわくして楽しかったなどの体験がこのような気持ちに表れたようです。子どもたちは、林業の貢献のために行った活動が自分のためにもなっていることを感じていました。

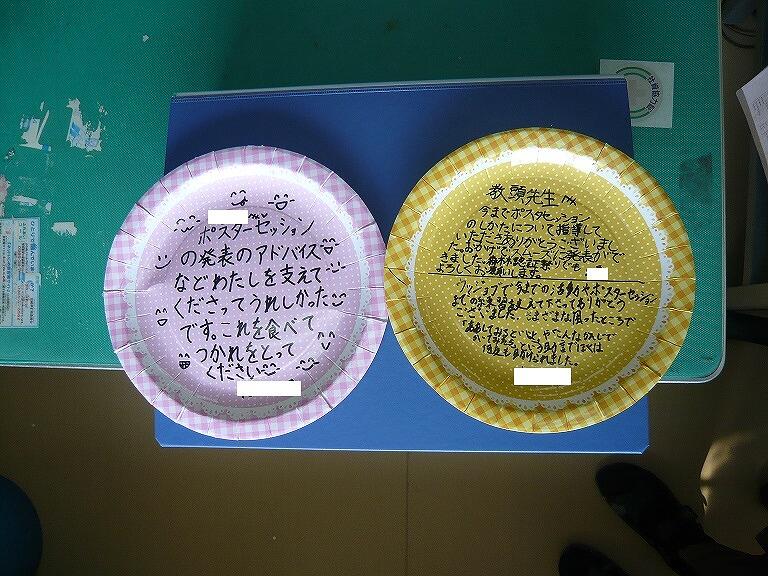

6年生は、人とつながることは相手のことを考えるということ(相手意識をもつということ)、人前で発表をするという経験をするともっと伝えたいという思いが芽生えるということを学んだようでした。そして、発表をすることで、自分に自信がついた・夢とのつながりが感じられたと発表をしました。

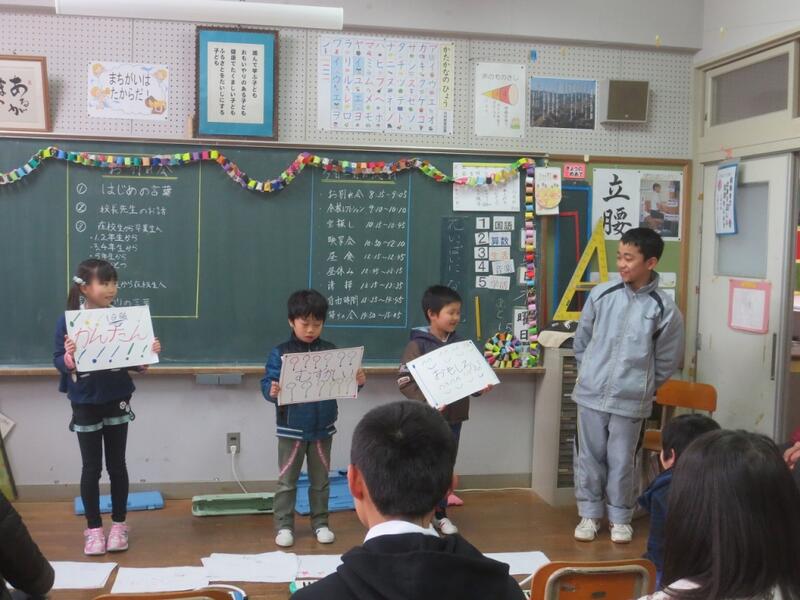

どの学年もスラスラと発表をしていて、プレゼンテーションをする力が身に付いているなぁと感じました。

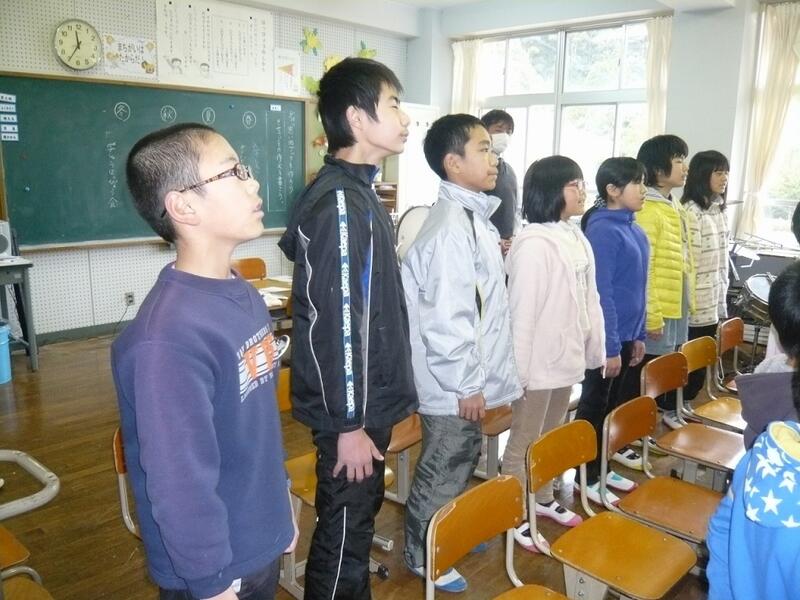

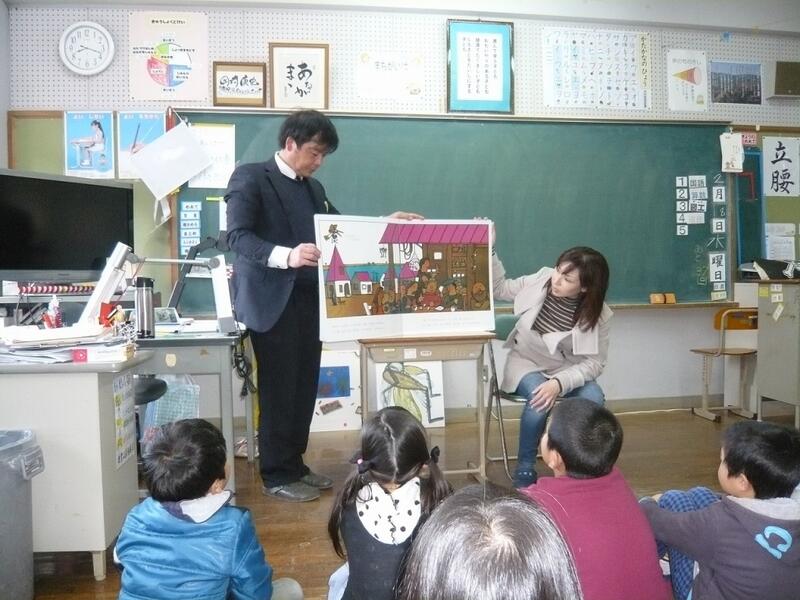

【練習なしでの本番でしたが、話し合ったことがしっかりと伝えられました】

【3・4年生も1・2年生も、学習のまとめを分かりやすく伝えられました】

【さすがは6年生の発表でした】

最後に、ふりかえりを行いました。今日は6年生がふりかえりを発表した後、先生たちも全員ふりかえりを発表しました。その中で、人前で発表することで自信がついたこと、建築士になりたいという思いが強くなったこと等のふりかえりがありました。林業の学習を通して、様々な体験・様々な疑問・問題を一つ一つクリアすることで、子どもたちが自分なりの学びが実感できることにつながっていることを感じました。それが、もっと林業に貢献したいという思いにつながったり、夢を実現するための足固めになったりしていることが、大変うれしく思いました。

先生たちのふりかえりでは、本物に触れることの大切さや、できないことや分からないことから向き合うことで、協力してくださる方々と出会うことができたこと、プラスになることをたくさん言うと物事はそちらの方向に進んでいくことを実感した等の発表がありました。

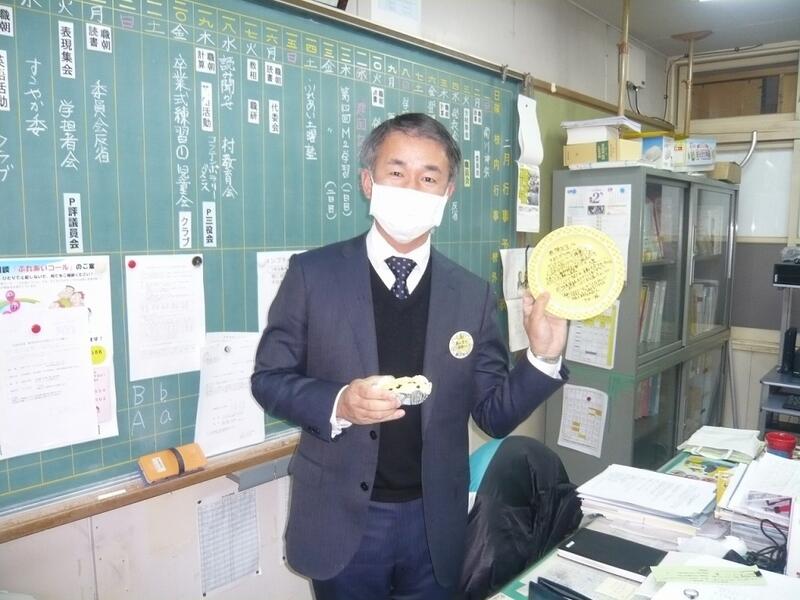

【職員もたくさんの学びを得ることができました】

最後に、先日宮崎日日新聞に掲載されたウッジョブ諸塚の記事を校長先生が読んでくださり、今年度のわくわく学習(ウッジョブ諸塚)は終了しました。ウッジョブ諸塚を応援してくれるような内容の記事で、子どもたちも嬉しそうな表情で聞いていました。

【結びにgood job!という言葉、思わず笑みがこぼれました】

今年度のウッジョブ諸塚は終了はしましたが、子どもたちの心の中には林業に対する熱い思いがしっかりと残っています。次年度、ウッジョブ諸塚でどのような学びが得られるのかとても楽しみです。今年度、多くの方々にウッジョブ諸塚を支えていただき、本当にありがとうございました。子どもたち自身が、年間を通して体験することによって初めて学べることがあったのではないかと思います。次年度もどうぞよろしくお願いいたします。

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

〒883-1301

〒883-1301