豊かな人間性の育成 ~意欲・協調・創造~

2022年7月の記事一覧

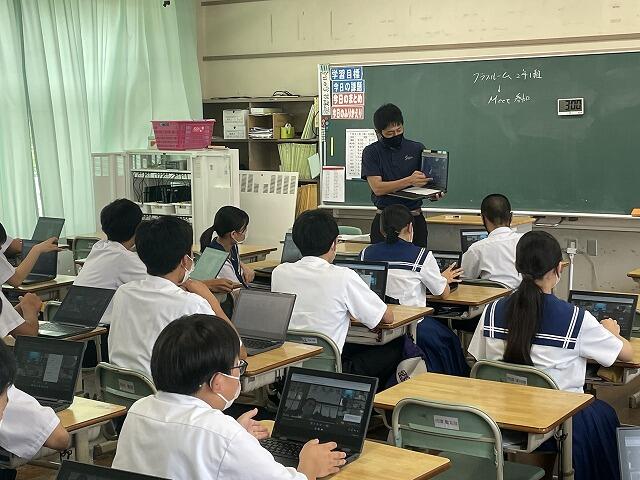

タブレット持ち帰りに向けて

夏休みはタブレットを持ち帰り、8月1日(月)はオンラインショートホームルーム(SHR)を実施する予定です。

SHR実施に向けて、全校生徒で同じ時間に接続可能かどうかをテストしました。結果は良好のようです。タブレット持ち帰り、オンラインSHR・・・学びの環境が変わっていきます。

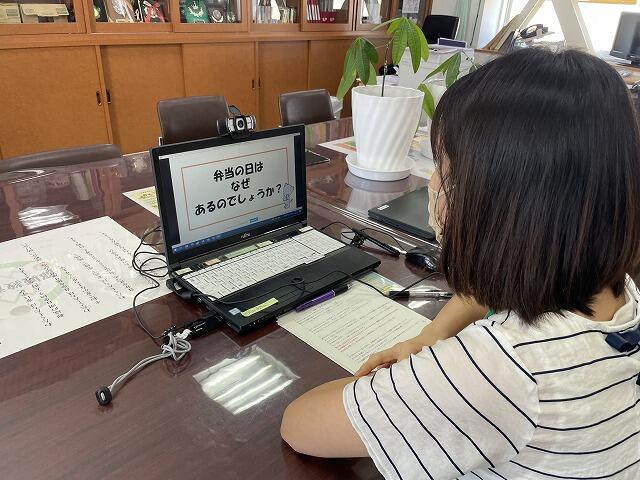

食育講話

夏休みに実施する「お弁当の日」に向けて、栄養職員の亀澤先生にお越しいただき、お弁当の作り方についてレクチャーしていただきました。

将来の自立した生活に向けて、自分の体に関心をもつことは大切なことです。料理やお弁当づくりの経験を通して、食材を提供してくれる方や命をいただくことへの感謝の気持ちを育む機会にしてほしいです。

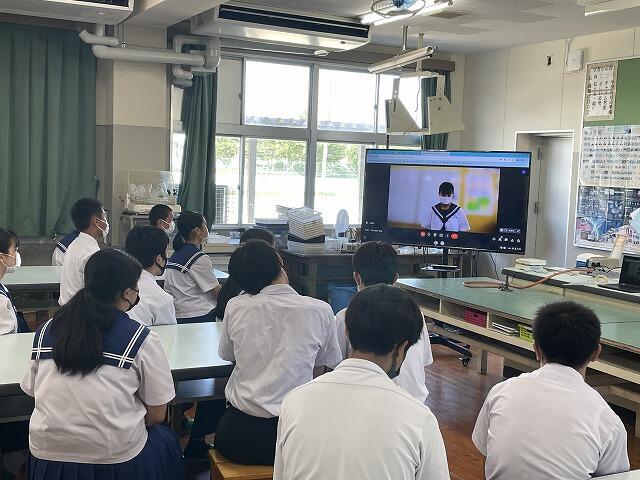

1学期終業式

1学期の終業式をオンライン(Google Meet)で実施しました。

コロナ禍で熱中症も心配される中、それぞれの学級でしっかりした態度で式に参加できたようです。

内容は、生徒代表1学期反省、校長先生の話、表彰、諸連絡(学習面について、生活面について、保健・安全面について)で、約1時間の終業式でした。

高城地区民生委員訪問

19日(火)高城地区民生委員訪問があり、13名の方が来校されました。

授業参観の後に、学校の様子やグランドデザインについて学校長と生徒指導主事が説明しました。

情報交換では、自転車通学生のマナーや地域との連携について話題になりました。

地域の皆様が温かく見守っていただいていることを強く感じる訪問でした。コロナ禍の中、足を運んでいただきありがとうございました。

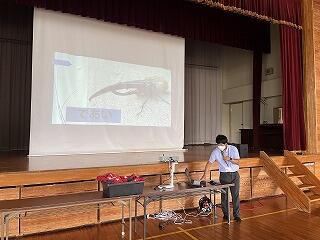

☆キャリア教育☆

キャリア教育の一環で、1年生がヘラクレスオオカブトについて学びました。講師は、三股中学校に勤務されている牧野将太先生です。

実際にヘラクレスオオカブトの卵、幼虫、さなぎ、成虫を持って来ていただき大変興味深い話を聞かせていただきました。

生徒は初めて見るヘラクレスオオカブトに興味津々で講演後には質問をする生徒もいました。

1年生では、今後も外部から講師をお呼びしてさまざまな話を聞く機会を設ける予定です。

健康講話

8日、都城警察署生活安全課に講師を依頼し、「健康講話」を行っていただきました。情報モラルや危険薬物についての話をしていただき、生徒が事件や事故、犯罪に巻き込まれないように改めて未然防止、啓発を図ることができました。本日もたいへん暑い中でしたが、生徒のみなさんは話をしっかり聞いていました。感心しました。

集会の最後には、校長先生より「歯科受診の大切さ」についての話がありました。また、生徒指導部より「祭り参加」についてのルール確認もありました。

これからも高城中生のみなさんが、健全で健康に生活してくれることを願います。

避難訓練&生徒集会

本日の5校時は、避難訓練(地震)を行いました。

今回は「生徒主体の避難訓練」を目的とし、各学級の委員長が「シェイクアウト!」と叫びながら、学級の仲間を素早く整列・避難させるなど、自分達の命を自分達で守る取組を主体的に実践することができました。

避難訓練の後は、防災士の児玉様に講話をしていただき、改めて防災意識を高めることができました。

生徒のみなさん、暑い中でしたが、避難訓練に取り組む姿勢も防災講話を講話を聴く時の態度もたいへん素晴らしかったです。

避難訓練の後には、生徒会企画の生徒集会が行われました。テーマは「礼儀・いじめ(人権)」で、パワーポイントでクイズを出題したり、寸劇を見ながら考えさせたりと、楽しくも集中できるような工夫のある内容でした。最後には、「高城中人権宣言」として、「一、誰に対しても尊敬の気持ちを忘れないようにしましょう 一、思いやりをもった行動で笑顔を増やしましょう 一、どんな時も平等でありましょう」が示されました。生徒会のみなさん、企画や準備ありがとうございました。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

7 | 8 | 9 | 10 1 | 11 1 | 12 1 | 13 |

14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

○ 本ホームページ上に個別の著作権標示がされている場合を除き、本ホームページ上の全てのコンテンツ類(本ホームページに掲載の画像・テキスト・音声・プログラムなど)の著作権は、都城市立高城中学校が有します。無断での複製・転載を禁じます。特に必要な場合には電話・FAX・メール等にてご相談くださいますようお願いします。基本的にリンクフリーですが、その旨ご一報くだされば幸いです。