タグ:2年

5月2日②結団式

今日は3学年では実力テストが行われました。(写真については前回同様撮っておりません)高校入学試験に向けて、大事な参考資料になる実力テスト、3年生たちは全員真剣に取り組んでいました。

さて、GWが明けて本日より体育大会に向けて練習等が始まっていきます。本日は2年生と3年生で学年体育が行われました。2年生は徒走関係やリレー関係の確認、3年生は団技の確認をしました。それぞれ作戦等も練っており、今後の活躍が楽しみです。

また上記の写真は先週行われた結団式の写真になります。それぞれの団長の気持ちの入った挨拶と同時に体育大会に向けてスタートしました。

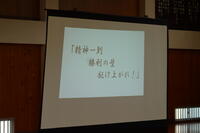

今年のスローガンは「精神一倒 勝利の壁 駆け上がれ!」です。

とても良いスローガンですね。全校生徒が、このスローガンの下、スポーツマンシップに則り正々堂々と練習、そして大会に臨んでくれることでしょう。

5月2日①生徒総会

5月2日は大きな行事が二つありました。まずは、生徒総会についてです。各学級で、以前に行った生徒総会議案審議において提出された意見等を「生徒総会」で各クラス代表者が伝えていました。

各学年学級において様々な意見を提出しましたが、特に3年生は生徒会予算の配分についてまで質問するなど細かいにも目を向けていました。

生徒総会は生徒の主体的・自治的な活動をねらいとしており、これから社会人の担い手として、多くのことを学ぶきっかけとなりました。各々が自分事として恒富中学校について考え、意見を出すことが大事になってきます。生徒会の提案は承認されました。生徒が主体的に活動し、恒富中学校がさらに発展していきます。期待してください。

5月1日 命の講話

本日は5時間目に「命の大切さを学ぶ講話」というテーマで、講師の笹森義幸さんに来校していただき、講話を聞きました。

笹森さんから、交通事故で息子亡くされたときの気持ち、畜産業を携わるものとしての命の尊さ、また娘の誕生についてなど命に関する様々な思いの話を聞かせていただきました。

今日の主題としても話されていた交通事故について、「ハンドルを握るということは、人の命を握るということ」この言葉は運転する人なら、誰もが持つべき意識と感じさせられました。

明後日からあるGW、お出かけの際は、歩行者も運転者も交通安全に十分気を付けていくことを話ししました。

4月28日 ALT訪問

本日は令和5年度最初のALT訪問がありました。(写真は2年2組の授業時のものです。)

昨年に引き続き、ALTとしてクマノアイコ先生に来て頂いております。英語教育は、書くこと、読むことに留まらず、聞くこと、話すことなど英会話スキルが重要視されている中で、ALTと関わる機会というのは、大きな学びの場になっています。

ぜひ、アイコ先生とたくさんコミュニケーションをとって、英会話スキルを磨いていきましょう。

また、アイコ先生からみなさんにメッセージがありますので掲載します。

Hello everyone,

I look forward to this semester at Tsunetomi Junior High School. I'm excited to talk with everyone in English. I hope that English will be a fun class that many students enjoy! Please ask for me if you have any questions about America or English. Thank you very much! よろしくおねがいします。

Aiko kumano

(和訳)

みなさんへ

私はみなさんに会えることを楽しみにしていました。私は英語を通してみなさんと話すことが大好きです。みなさんが楽しめるような英語の授業を目指しています。もしアメリカのことや英語のことで聞きたいことがあるときは、いつでも聞いてください。よろしくお願いします。

クマノアイコ

4月27日 授業風景

授業の様子の紹介です。どの授業も主体的・対話的な学びの活動やICTの利活用を意識した取組がされており、生徒たちもメリハリをもって授業に臨んでいました。

主体的に授業に参加できる生徒が多くなってきています。