2023年11月の記事一覧

黒木清次文学碑祭入選作品

11月29日(水)の給食放送で、今年度の黒木清次文学碑祭作品展で入賞した5学年児童の2名の詩を朗読してもらいました。黒木清次さんとは郷土が生んだ文学者で、毎年、その偉業を偲んで小林市文化連盟主催で文学碑祭が開かれ、それにあわせて小・中学校から詩を募集して作品展が開かれます。入選した2名の作品はどれも大変すばらしいものでしたので、お昼に全校児童にきいてもらうことにしました。

夕立

太陽がしずむその時に

雨たちが

この町を つつみこむ

水たまりが かがみのように光って

そらに にじがでる夕立

たまにずっと 雨がふる時もある

パラパラふる時もある

ザーザーふる時もある

わたしは ザーザーの方が好きだ

夕立の学校のかえり

かさをさして かさからきこえてくる音が好き

音楽みたいに メロディがきこえてくる

パッチャン ポッチャン ピッチャン

とてもすてきな音だな

平和な世界へ

戦争は、大きなけんか

けんかは、小さな戦争

世の中には、戦争している所がある

戦争は、人の命や家をうばうおそろしいもの

平和をいのるだけでは、終わらない

ずっと苦しんでいる人はいる

私は、大人になったら 困っている人を助けたい

その場に行って けが人を手当てしたい

だけどできない

戦争が終わるには、している人たちの気持ちが

変わらなければならない

たくさん苦しんでいる人がいる

だから戦争は 世の中にはそんざいしたらいけないものなのだ

(校長講評)

感受性豊かな2人の詩に感動しました。身の回りで起きていることや世の中の出来事をとらえて、そこから受けるイメージをテンポよいリズムで詩に表すことができました。これからも感性を磨き、自分が思い描く自由な詩の世界に入り込んでほしいと思います。すてきな詩を読んでくれてありがとう!

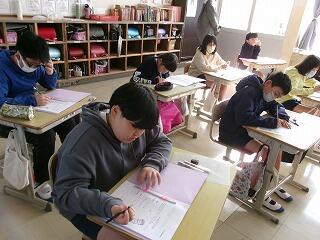

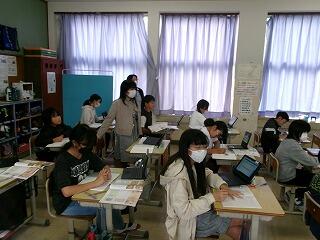

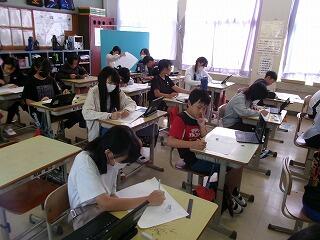

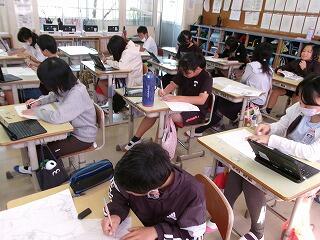

学校の様子

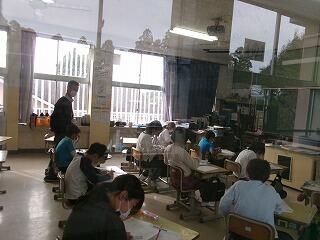

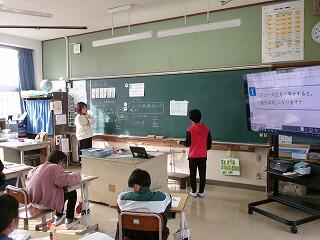

11月29日(水)の学校の様子を紹介します。

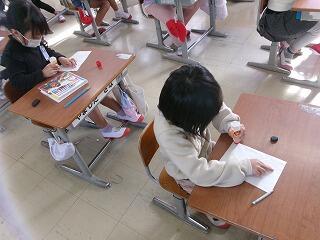

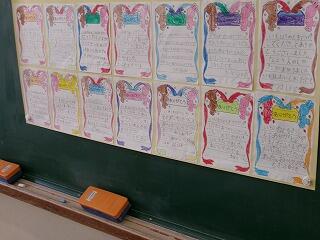

1年生は、収穫祭の時に、営農組合の方々にプレゼントする感謝の気持ちを書いたお手紙を作成していました。一人一人、いもの苗植えや芋ほりでお世話になった思いをしっかり書き込んでいました。書き上がったお手紙はきれいな色で飾り、模造紙にはり付けていました。

2年生は道徳の時間の学習をしていました。登場人物の様子から、きまりの必要性について意見を出し合い、考えを深めることができました。

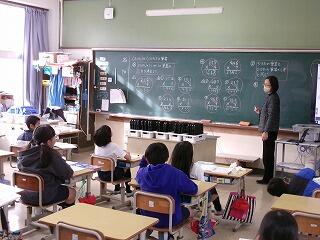

3年生は算数科の学習で3けた×1けたのかけ算の筆算の学習をしていました。1の位から順にかけ、くり上がりの数を忘れずに足して、正しい答えを導き出すことができていました。最後に発展問題のスペシャル問題にチャレンジしていましたが、正解する児童が多くてびっくりでした。

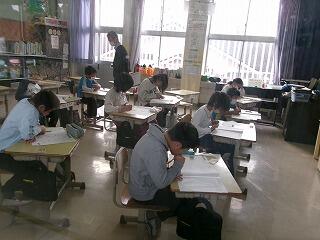

4年生は、みやざき小中学校学習状況調査問題にチャレンジしていました。昨年度までは5年生を対象に実施していましたが、今年は県内すべての4年生を対象にし、国語科と算数科の問題に挑みました。結果が楽しみです!

5年生は算数科で「2÷3の商の表し方を考える」学習をしていました。図をもとにしてどのように考えたかを、クラスみんなに分かるように、式と言葉をうまくリンクさせながら、工夫して伝えることができていました。最終的に、2÷3の商が分数2/3で表せることに気付くことができたようです。

6年生は道徳の時間の学習をしていました。読み物資料を読み、余命3か月のじいちゃんのために、毎日お見舞いにいく主人公の気持ちを真剣に考えていました。ワークシートには、じいちゃんを心から大切に思う主人公の優しい気持ちがあふれていました。考えがまとまると、先生の指示で、自分のネームプレートを黒板にはり、その下に自分の考えを書いていました。生命尊重のすばらしい授業を展開していました。

今日も野尻っ子は、勉強にキラキラした目で取り組んでいました!

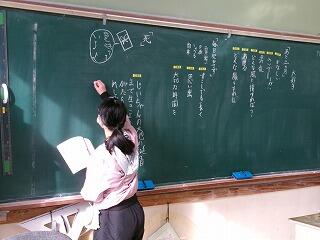

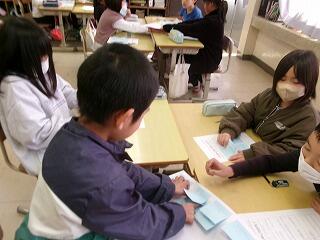

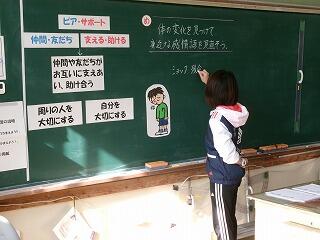

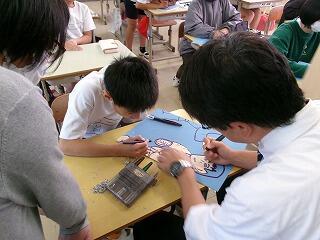

県人権教育推進校として②

11月28日(火)5校時、今度は3年生がピア・サポートの授業を行いました。「いじめっこをやっつけろ」というテーマで学習を進めていきましたが、活動1ではいじめとは何かについて考えていきました。まず、自分で考え、付箋紙に書き、それをグループで出し合い、分類しました。各班ごとに話し合った結果を全体の場で発表しました。子どもたちからは、「相手の嫌がることをいう」「たたいたりけったりする」「仲間はずれにする」「かげで悪口をいう」「無視する」「勝手にものをつかったり、かくしたりする」など、たくさんの意見が出されました。先生はいじめを表す意見が出されるたびに、黒板に「いじめっこ虫」を掲示して、あっという間に黒板がいじめっ子虫だらけになりました。活動2では、自分や友だちをいじめから守るためにどうすればよいかについて考えました。子どもたちからは、(困っている人がいたら)「やさしく声をかける、大丈夫?と心配そうに伝える」「遊びにさそう」「自分がされて嫌なことを友だちにしない」などの意見が出されました。また、先生から「いじめっこにならないためには、どうすればよいか?」の問いに対しては、「ごめんね、ありがとう、などの言葉を日ごろから使うようにする」「優しい心をもって、友だちに親切にする」などの意見がたくさん出されました。子どもたちから出されたいじめを防ぐ言葉や行動を1つ1つ板書で確認しながら、先生は「いじめっこ虫」をひっくり返していくと、そこには、「にっこり虫」が描かれていました。あっという間に黒板が「にっこり虫」でいっぱいになりました。3年生教室だけでなく、野尻小学校全体に、今日の授業のように、「にっこり虫」がいっぱいになるといいです!

県人権教育推進校として

11月28日(火)3校時に、5学年クラスでピア・サポートの授業を行いました。先生は授業の最初に、「ピア」と「サポート」の意味について確認しました。「ピア」とは「仲間」、「サポート」とは「支える」という意味があるそうです。「ピア・サポート」とは仲間や友達がお互いに支え合い助け合うことで、そのことが、自分や仲間を大切にすることにつながるそうです。授業では、「体の変化を見つけて、身近な感情語を見直そう」という学習のめあてのもとに、2つの活動に取り組みました。活動1では、しょんぼりしている子どもの絵を提示し、「顔が」「肩が」「まゆ毛が」「手が」に続く文をワークシートに書きながら、今どんな感情になっているかを考えました。子どもたちからは、「肩が下がっている」「顔が落ち込んでいる」「まゆ毛がたれている」「手がだらんとしている」などの意見が出され、絵の人物が悲しい気持ちになっているのを感じ取ることができました。次に、ほっとしている子どもの絵を提示し、絵からわかる様子を自由に書いていきました。子どもたちからは、「顔がにっこりしている」「心がほっとしている」「目じりがさがっている」「手が胸にあって安心している」などの意見が出されました。2つの絵を対比させながら、友だちの様子から分かる感情語を見つけ、どんな気持ちでいるかを予想することで、困っているや悲しそうにしている友だちに、どんな態度で接し、どんな言葉をかければいいかについても考えを深めることができたようでした。活動2では、先生がある作文を読み、その中に出てくる10個の感情語を見つける学習でした。みんなで1つずつ発表し、見事10個の感情語を見つけることができました。最後に先生は自分も周りの人もいろいろな感情をもっていることを伝え、その感情を尊重しながら、友だちと接していくこと(付き合っていくこと)が大切だと話されました。今日のピアサポートの授業を通して、今後、相手の気持ちを考えた友達との関わり(言動)がきっとできると思います。今日の授業は先生と子どもたちが45分間、一生懸命考え、これからのよりよい生き方につながる素晴らしい授業でした!

学校の様子

11月27日(月)の学校の様子を少しだけ紹介します。

1年生の授業風景です。みんな先生の話を正しい姿勢で聞いていますね。自分でできることについて話し合っていました!

2年生の授業風景です。町探検に行ったことを絵日記にまとめていました。みんな夢中で書いていました。体験からの学びが大きかったようです!自分で見たことや感じたこと、聞いて分かったことなどを一生懸命書いていました!

5年生は外国語科の学習をしていました。リスニングの学習でしょうか、英文を耳で聴いて、当てはまる教科書の絵をかるたのように「ポン」とたたいていました。

6年生は木版画の学習をしていました。下書きを版木に写し、今日は彫刻刀でほる活動に入っていました!先生から彫り方のポイントを聞き、マジックの線からはみ出さないように、慎重に彫り進めていました。すごく集中していました!

土木の日の事業

11月22日(水)、6年生が県土木事務所の協力の下、土木の日イベントを開催しました。朝早くから約40名もの土木関係者の皆様にお集まりいただきました。「土木」という字を分解すると、「土=十一」、「木=十八」となることから、11月18日を「土木の日」と設定し、道路・河川などの社会基盤の整備や災害時における対応の重要性を理解し、土木技術や土木事業に親しむことを目的として、毎年11月18日前後に「土木の日」イベントとして、県内11地区の小学生を対象とした出前講座及び建設機械や測量機器等の各種ふれあい体験を建設業協会等の関係団体と協働して実施しているそうです。今年度、西諸県地区では本校が選ばれ、実施の運びとなりました。

今日は体育館での開会行事の後、土木の仕事(公共事業等)についての説明を聞き、その後、橋の模型づくり、ドローン操作、作業者体験、測量教室の4つのブースをグループごとに回り、それぞれ体験しました。橋の模型作りコーナーは発砲スチロールの型を組み合わせて橋を組み立てる作業をしました。立体パズルのような活動でみんなで知恵を出し合って完成させました。ドローン操作のブースでは実際にドローンを操縦し、ドローンから送られてきた画像をタブレットで確認しました。ぶれることなくクリアーな画像が送られてきて子どもたちはとてもびっくりしていました。作業車体験ではショベルカーに乗せてもらいました。レバーを巧みに操り、ショベルで土をつかんで下すまでの作業を、運転席に座りを間近で確認することができました。運転席が思ったより高く感じたようです。測量教室では指定された距離を歩測したり、実際に測量で使う機器を使って調べたりすることができました。測量技術の進歩に驚いたようでした。4つの活動は児童にとってどれも新鮮で、それぞれに興味深く、とても楽しかったようです。

児童の体験活動以外に、校内の樹木の剪定をしていただいたり、渡り廊下や非常階段のコンクリート補修をしていただいたりするなど、環境整備もしていただきました。約1時間半の学習でしたが、あっという間に過ぎていきました。

今回の土木の日イベントは、土木の魅力をたっぷり味わうとともに、土木の仕事内容や自分たちの生活との関わりについて知ることにつながり、職業に対する理解を深め、キャリア教育を推進する上で大変有意義な時間となりました。今回の事業に関わっていただいた県土木事務所、建設業協会、造園組合、測量設業協会の皆様、本当にありがとうございました。今日の体験をもとに、将来、子どもたちの中から、橋や道路をつくる人が出てくる日を楽しみに待ちたいと思います!

いってらっしゃい!

11月22日(水)、今日は3年生と4年生の遠足の日です!朝、8時30分にどちらの学年も児童玄関前に集合し、出発していきました!すてきな1日になるといいです!

みんなわくわくした表情で学校をバスに乗って出発していきました!

キラニコグンの持久走大会!

11月21日(火)、持久走大会がありました。低学年は800m、中学年は1000m、高学年は1300m走りました。子どもたちは、自分の目標を決め、1か月の持久走月間にこつこつ練習してきた成果を発揮しようと、一人一人一生懸命に走り切りました。ぶっちぎりの1位でのゴール、抜きつ抜かれつのデッドヒート、順位にこだわらず最後まで歯を食いしばり走りぬいた姿など、どの子どももグングンがんばる姿がみられました。全員完走できたのも見事でした!また、友だちの走りを見つめ、声の限りに「がんばれー!」と応援し続けた子どもの姿は微笑ましく、みんなニコニコしていました。思いやりのある野尻っ子です!走り終えた子どもの姿は爽やかでとてもキラキラしていました!子どもたちは今の自分にできるベスト(精一杯の力)を出し切ることができました。キラキラ、ニコニコ、グングン!本当によくがんばりました。持久走の取組を通して、子どもたちは寒さに負けない強い体と、苦しさや辛さを乗り越えられる強い心を身に付けることができました。当日、大会運営をサポートしていただいたPTA保体部の皆様、最後まで子どもたちのことを見守り、応援してくださった保護者の皆様、地域の皆様、本当にありがとうございました。

今年も3位入賞のメダルを地域にお住まいの桂木様につくっていただきました。世界に1つしかないメダルを大切にしてほしいと思います。

今年も大会運営は、体育・運営委員会の児童がしてくれました。きびきびとした司会・進行!立派でした!

研究授業(6年)

11月20日(月)に、6学年学級で研究授業がありました。説明文「鳥獣戯画を読む」という単元名で、筆者が本論で述べた5つの段落文を、3枚の絵巻資料に合うように並べ替え、その根拠に当たる部分(解説、解釈、評価)にサイドラインを引き、意見交換をする内容です。結構、高度で難しい授業内容でしたが、子どもたちは教材文をしっかりと読み、自分なりの根拠をもって、絵資料に合うように段落文を並べ替え、全体の場での意見交換によって、正解を導き出すことができました。授業者と子どもたちが一体となったすばらしい授業でした。次の時間は教科書にはのっていない別の鳥獣戯画の絵で、筆者の書きぶりを参考にして、各自で論説文を書くとのこと!どのような文ができるか楽しみです!

職場体験学習

11月20日(月)に、野尻中学校の2年生が2名が職場体験学習として本校に勉強にきました。職場体験学習では、朝の挨拶運動に始まり、授業参観や学習支援ボランティア、給食指導、昼休みの交流など、教室に入り、先生の仕事ぶりを1日たっぷりと学びました。校長や教頭からの講話も行いました。2人はとても礼儀正しく、いろいろなことに進んでチャレンジしていました。2人とも野尻小の卒業生です。明日もがんばってほしいです!

朝と帰りでは2人の表情が違っていました!きっと多くのことを学んだからでしょう。

読書感想文・画コンクール表彰式

11月19日(日)、小林市立図書館で行われる読書祭りに合わせて、読書感想文・読書感想画コンクールの表彰式がありました。本校からは読書感想文の部で市長賞に2名、読書感想画の部の教育長賞に1名、表彰されました。その他、読書感想文の部で2名、読書感想画の部で4名が本校から入賞しました。読書は言葉を覚え、感性や想像力を高め、生きる力の育成につながります。これからもたくさん本を読み、読んで感じたことを表現できる児童を育ててきたい思います。入賞した皆さん、おめでとうございます。

〇読書感想文の部市長賞:4年児童1名 5年児童1名

〇読書感想画の部教育長賞:3年児童1名

みどりの少年団

11月16日(木)、みどりの少年団と1年生がいっしょになって花壇に花を植えました。

みどりの少年団の上級生に花の植え方を教えてもらう1年生はとってもうれしそうでした。委員会の子どもたちの主体的な取組で学校の環境美化や花壇の整備が進むだけでなく、子どもたちのやさしい心が育っています。あこがれの姿をみせてくれています!緑の少年団の児童は冬の寒い日も夏の暑い日も、花のお世話を一生懸命してくれています。いつもありがとう!やさしいね!

学校の様子

11月15日(水)の学校の様子を一部紹介します。

1年生はあいさつについて自分を振り返り、友だちや周りの人にどんなあいさつをすればよいかを考えていました。

2年生は書き方の勉強をしていました。正しい姿勢で、一画一画とても丁寧に文字を書いていました。

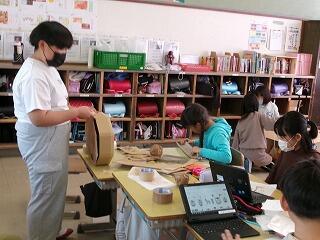

5年生は、保育園訪問時に園児と交流する際に使うおもちゃをつくっていました。みんな一緒に遊ぶ日に喜ぶ園児の姿を思い浮かべながら楽しそうにつくっていました!

すごいですよね!

本校の児童が所属するバレーボール少年団の賞状と楯です!県大会の予選で3位入賞を果たし、県大会への推薦状もセットで授賞したそうです!すごいですね!おめでとうございます。益々の活躍を期待しています!

1人1鉢運動

野尻小学校では、心の教育の一環として、毎年この時期に全学年で1人1鉢運動を行っています。これは3年生の児童の様子です。11月14日のお昼に活動していました。

育てた花の苗は、卒業式でお世話になった6年生のために会場を飾ります。一人一鉢運動は児童のやさしい心を育て、本校で取り組んでいる人権教育の推進にもつながっています。

はじめての給食当番

11月13日(月)、今日から1年生は自分たちで給食当番をします。これまでは6年生の力を借りて配膳をしてもらっていました!事前にクラスの先生から、給食着の着方や配膳の仕方などを習い、時間になるといよいよ配膳へ!1日目の今日は、先生から役割ごとに細かく指導を受けながらの活動でしたが、みんな一生懸命丁寧に配膳をすることができました。よくがんばりました!流石!野尻の1年生!やれば!できる!

持久走練習

11月13日(月)、今日は10度近くまで気温が下がる寒い朝でしたが、本校では持久走練習に取り組みました。白い息を吐きながらも1年生から6年生まで、自分のペースで今日も元気いっぱい走り切りました!来週21日はいよいよ持久走大会です!子どもたちの頑張りの成果をぜひご覧ください!

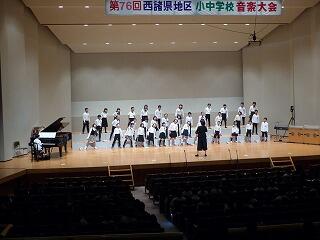

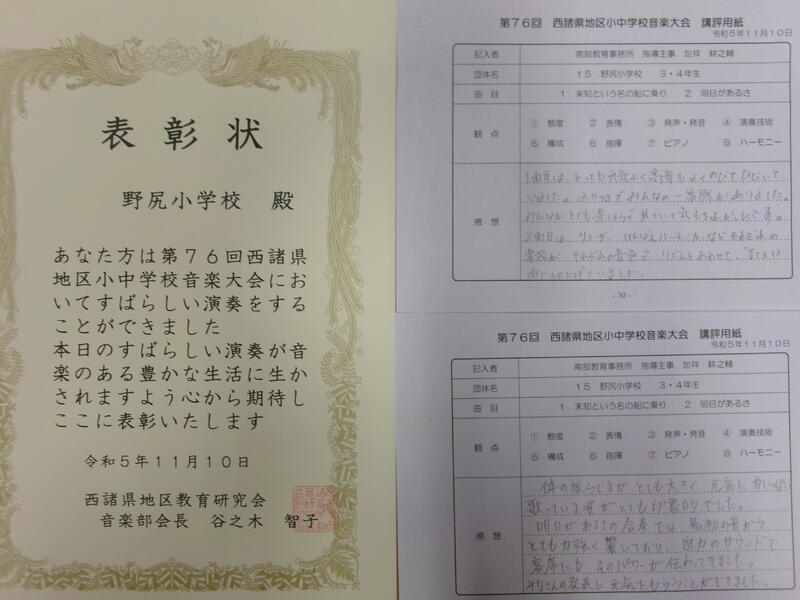

西諸県地区小中学校音楽大会

11月10日(金)、3・4年生が西諸県地区小中学校音楽大会に出場しました。野尻小学校はCブロック(11:10~の部)の3番目に出場しました。まず、最初は「未知という名の船に乗り」の合唱でした。先生が指揮をふり、児童のピアノ伴奏が始まると、子ども達はひざでリズムをとり身体を左右に揺らし、元気よく歌い始めました。とってもかわいらしい雰囲気に包まれました。途中二部合唱に分かれる部分もありましたが、とても美しいハーモニーを奏でることができました。最初から最後まで笑顔いっぱいで歌うことができました!次は「明日があるさ」の合奏でした。みんな指揮者をしっかりとみて、それぞれの楽器の音を感じ取りながら曲を奏でることができていました。小太鼓、シンバル、タンバリンなど打楽器の心地よいリズムに合わせて、鍵盤ハーモニカやリコーダーの音が会場に響きわたり、ピアノ、木琴、鉄琴、電子オルガン、フルートなどが加わって、音の重なりがとても美しかったです!各小節の始まりの音もピタッとそろって、心が一つになった発表ができました。素敵な演奏に引き込まれ、思わず、歌をうたってしまいそうになりました!これまで、みんなで協力して励まし合いながら練習してきた成果が十分発揮できました。

何事もなかったように子どもたちは演奏しましたが、実は当日、学校へのバスの到着が30分遅れ、文化会館にバスが着いたのは発表の8分前!到着すると息をつく暇も、心を落ち着かせる暇もなく、ステージ袖へ向かい、そして、ステージへ!普通だったらパニック状態で、慌ててミスを連発してもおかしくない状況の中、あれだけ素晴らしい発表をしてくれたのです。会場で聴いていて涙が出そうでした。会場におこしの保護者の皆様、ライブ配信でご覧になられた保護者の皆様はどんなお気持ちで演奏を聴かれていたでしょうか?子どもたちは野尻小の代表として立派に、「流石さすが!野尻小!」といわれる発表をしてくれました!一生忘れられないステージになったと思います。子どもたちの何があっても動じない姿に、そして、自分の力、仲間の力を信じて演奏する姿に感動しました!

これからもみんなで心を一つに、未知という名の船に乗り、明日があるさ!といつも笑顔を忘れず、今日のこのステージでやりとげた力を信じて、前にまえに進んでいってほしいと思います!

県人権教育推進校としての取組の紹介

野尻小では人権教育推進の取組として、隔週木曜日のお昼の放送時間に、人権に関する話(にこにこ放送)を職員が輪番で子どもたちに伝えています。11月9日の今日は校長の私が担当でした。「自分も相手も大切にすること」について、『となりのたぬき』という絵本を読みました。

大っ嫌いなたぬきをこらしめるよう、お月様にお願いしたうさぎ。お月様はうさぎに言います。「それならわたしがたぬきをぽかぽかになぐってこぶだらけにしよう。ぺちゃんこにして、おせんべいにしよう。どこか遠くへぶっ飛ばしてしまおう。そのかわり、一つ約束しておくれ。ひと月の間、たぬきにうんと親切にしてやることができるかな。それができれば、わたしもちゃんと約束を守るよ。」と。うさぎは、約束を守ってたぬきの言うことを何でもしてやりました。そのうちたぬきは、「うーん、あのうさぎって案外いいやつだったんだ。知らなかったなあ。」と服をあげたりおみやげを買ってきたりするようになります。そして、「あのうさぎ、本当はいいやつなんだ。あいつのためならぼくはなんでもするよ。」と話すようになります。それを陰で見ていたうさぎがつぶやきます。「あー、ぼくはお月様にとんでもないことを頼んでしまった。どうしよう。ちょうどひと月たっちゃった。」お月様が言います。「さあ、約束だよ。たぬきをやっつけてあげよう。ぽかぽかなぐって、こぶだらけにするか。ぺちゃんこのおせんべいにするか。それともどこか遠くへぶっ飛ばそうか!」うさぎは「やめてくださーい」と言った、というお話です。

お話の後、低学年児童に次の質問を投げかけました。「うさぎさんは、どうしてお月様に『やめてくださーい』と言ったのでしょう。」中学年児童には「お月様に『やめてくださーい』と言った時、うさぎはどんな気持ちだったと思いますか。」高学年児童には「お月様は、どんなことを思って、ひと月の間たぬきに親切にすることを約束させたのでしょう。」と質問しました。校内放送だったので答えはその場では返ってはきませんでしたが、昼休みに何人かの児童から、「うさぎはたぬきのことが好きになったから、お月様に『やめてください』と言ったと思います。」「お月様は、うさぎとたぬきに仲良くなってもらいたくて、あんな約束をしたと思います。」等、声をかけてくれました。友だちの嫌なところだけに目を向けるのではなく、いいところを見つけて好きになること、友だちの新しい部分を発見して、もっともっと仲良くなることの大切さを感じ取ってもらえているとうれしいです。

12月4日から10日は世界人権週間で、最終日の12月10日は世界人権デーに設定されています。小林市、えびの市、高原町の3市町では、12月と7月に「西諸人権について考える取組をしよう」と決めています。人権週間や人権デーは、いじめや差別、偏見(かたよった見方をすること)をやめ、みんなが幸せに生きるためにどうすればよいかを世界中のみんなで考える日です。1948年12月に各国の代表者が集まって話し合決って決められ、今年で75回目になるそうです。この機会に、人権についての学習を行う中で、のじりっこのみんながそれぞれに、どうすればみんなが楽しく、幸せ!と思える学校がつくっていけるか考えてほしいと思います。

にこにこ放送でつかった放送原稿はファイルにストックし、道徳科の時間や学級での指導で活用できるようにしています。

学校の様子

11月9日(木)の学校の様子を紹介します。

1年生は体育館でボール遊びをしていました。赤白2チームに分かれ、相手チームの方に向かって勢いよくボールを転がし、相手コートの外側の線をボールが通過すれば点数が入るそうです。相手の球を通過させないよう、足と手を大きく広げて守る姿や強く転がそうと投げる姿が見られました。みんな、がんばっていました!

3年生は紙版画の下絵を描いていました。題材は自由ということで、みんな思い思いに描きたい場面を決めて、夢中になってかいていました。早い子どもはもう、切り取り作業に入っていました。完成するのが楽しみです。

4年生は理科の実験をしていました。フラスコにゴム管をつなぎ、菅の内側にゼリーをつめて、フラスコの中の空気を氷の入ったボールにつけて、空気の温度を下げたり、熱湯につけて、空気の温度を上げたりして、空気の体積がどう変わるかを調べていました。ゼリーが上下に動くのを見て、とても盛り上がっていました!

5年生は算数科の授業の初めの方の場面で、異分母分数の大小の大きさを比較する方法について復習していました。先生と児童の掛け合いを通して、分母の最小公倍数をもとに、同じ分母の分数に直して比較するとよいことを思い出すことができたようでした。

6年生は社会科の学習をしていました。江戸時代に幕府がどのように町民たちを支配していたかについて、深く考えていました。調べる(考える)視点をタブレットで細目に提示して、各自でじっくり考えさせ、全体へと広げる形で学習が進んでいきました。興味深い授業でした!

音楽大会リハーサル

11月8日(水)もみの木タイムの時間に、体育館でリハーサルを行いました。全校児童、全職員が見守る中、3・4年生は本番を想定し、合唱、合奏ともにこれまでの練習を発揮し、一生懸命発表しました。ちょっぴり緊張していましたが、とっても上手でした。会場のみんなからたくさんの拍手をもらい、とてもうれしそうでした!自信がついたことと思います。金曜日の本番が楽しみです!

11月7日の学校の様子

11月7日(火)の学校の様子を紹介します。

1年生は図工科の学習で箱にかざりをつけていました。とてもかわいい素敵な箱ができていましたよ!持ち帰って何を入れるか楽しみです!

3・4年生は体育館で音楽大会の練習をしていました。移動も含めて、最初から最後まで通していましたが、合唱も合奏もとても上手でした。金曜日の本番がとても楽しみです。

5年生は理科の授業でした。回路の電流の向きを変えると、電磁石の極がどう変わるかを実験を通して調べていました。みんな真剣でした!

6年生は図工科の学習での木版画の下をかいていました。とても集中してかいていました!

学校の様子

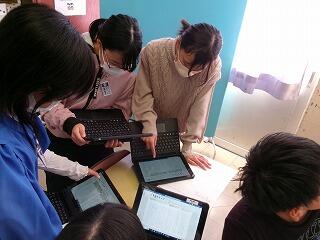

11月6日(月)の授業の様子を紹介します。

3年生はALTのダレン先生と一緒に外国語活動の学習をしていました。円や四角、三角などの形の英単語を習い、その後、モニターに表示された形を学校内や学級内で探し、発表していました。みんな笑顔いっぱいでした!4年生は習字の時間で「はす」の文字を書いていました。囲まれた部分が三角形になるよう先生が熱心に指導していました。

5年生は図工で木版画の授業に入るようです。下書きをする際の注意点について先生の話をよく聞き、タブレット等も活用しながら構図を考えていました!6年生は建物など大きな図形のおよその面積を求める学習をしていました。先生と子どもとの掛け合いがおもしろかったです!いい雰囲気の中、学習が進められていました。

県人権教育推進校として

11月6日(月)、隣接する野尻幼稚園からの要請で、小学校長として家庭教育学級において人権教育研修講座を行いました!

演習形式で実施しましたが、保護者の方々が熱心に研修に参加され、人権意識をさらに深めることにつながりました!今日の学びを家庭での子育て、そして、これから生活において少しでも活かしていただけると幸いです!

持久走練習!

11月6日(月)、持久走練習がありました!例年ですともっと寒いのですが、このところ穏やかで、心地よい気候の中、走ることができました!持久走月間が始まって、ちょうど半月が過ぎ、子どもたちの5分間走の記録も徐々に伸びてきました!あわせて、体力、持久力もついてきたように感じます!小林は駅伝の町と呼ばれ、昔から持久走が盛んな地域ですが、子どもたちは本当に、みんな意欲的に持久走練習に参加していて、毎回感心しています。低学年でも5分間で5週くらい走っています。私は、がんばって3週半です!がんばります!

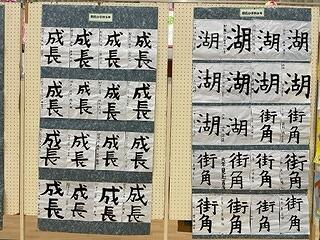

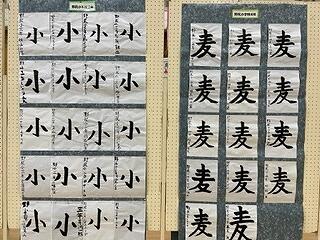

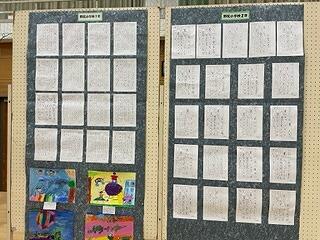

第62回小林市総合文化祭

11月3日~4日、小林市総合文化祭が行われました。野尻地区は野尻改善センターに絵画、習字、家庭科作品等が展示されました。今回で62回目の実施となるそうです。会場には、野尻地区の小中幼保園、福祉施設、地域の作品が多数集まり、どの作品も大変見事で、素晴らしいものばかりでした。

野尻小の作品が展示されている様子です。文化祭当日、会場で子どもたちに何人か会いましたが、自分の作品がどこに展示してあるか探したり、他の学校のすぐれた作品を見て感動したり、地域の方々の作品をみて、生涯学習として芸術に取り組むことのすばらしさを感じたり、いろいろな学びがあったようでした!

持久走練習

11月1日(水)、今週2回目の持久走練習でした!本校児童は走りこんでいますね!体育主任が5分間走の音楽をかけながら、「呼吸を意識するように!」とマイクで声掛けをし、1年生から6年生まで、自分なりのペースで最後まで走り切ることを目標に走ることができました!呼吸を意識して走っているので、5分間走り終わっても「ゼー!ゼー!」と息を切らさず、整理運動に取り組むことができています。すごいですね!

朝日を浴びながら、さわやかな息をはきつつ、トラックを駆け抜けていました!

今日の給食

5月31日(金)の給食

今日は心落ち着く和食の給食でした。ひじきの煮物の中に入っているジャガイモとツナ、青豆もいいですね。

E-mail:1431ea@miyazaki-c.ed.jp