学校の様子・お知らせ

光電池のはたらき

6年生は理科で「発電と電気の利用」を学習しています。

今日は、光光電池のつなぎ方を変えると電流の向きが変わること、光の当て方によって、電流の大きさが変わることを実験を通して学びました。プロペラが回った時には「おお!」という声も聞かれました。この学習を通して、エネルギーや環境問題に対する関心が高まればと思います。

今日は天気予報どおりに暖かい1日でした。子どもたちも暖かい日差しを受けて、心地よさそうでした。

幼保小連絡会

2月9日(金)、次年度本校へ入学する子どもたちが在籍している幼稚園や保育所などの先生方と本校職員で「幼保小連絡会」を実施しました。学校長、教務主任等より「幼児期の終わりまでに育ってほしい姿」と本校の教育目標との関連を、現1年生の様子を紹介しながらお伝えし、情報交換を行いました。子どもたちが、幼児期の教育・保育で身に付けた力を小学校でも発揮するには、「架け橋期」の円滑な接続が重要です。「学びのバトン」を受け取る準備を進めています。

ブラッドレーのせい求書(4の2)

2月7日(水)、4年2組で初期研修(1年目)の研究授業が行われました。道徳『ブラッドレ-のせい求書』での授業でした。本資料のあらすじは「主人公のブラッドレーが自分が行ったお手伝いに対して母に請求書を渡し、母は4ドル支払う。その後、母が行ったとに対して全て0ドルと書かれた請求書が、ブラッドレーに渡される。ブラッドレーの目は涙であふれ、母に謝りお金を返す」というものです。

請求書による、親子のやり取りを通して家族愛について深く考える授業でした。子どもたちは、これまでの自分たちを振り返るとともに、これからの家族との関わりを考えていました。

代表委員会(5年生)

2月7日(水)、代表委員会が行われました。今回の議題は「卒業生を気持ちよく送るためにはどうすればよいか」でした。通常であれば、各委員会や高学年の代表児童による話合いですが、今回は5年生の代表によるものでした。お別れ遠足(集会)での取組が決まったようです。早速、翌日から5年生が動き始めていました。

また、5年生の運営委員会を中心に「あったか言葉の木」の取組も始まりました。4月から最上級生となる5年生が、主体的に動く姿に頼もしさを感じます。

2月の全校朝会

2月7日(水)、全校朝会を行いました。校長先生からは、以前関わった吹奏楽に取り組む女子児童のエピソードが紹介されました。大人でも難しい、「何かに本気になって取り組む」ことの大切さを、子どもたちに伝えました。それを受け教務主任からは、「チャレンジすることの大切さ」「成功しても失敗委しても、チャレンジする人を応援できる東っ子であってほしい」との話がありました。代表児童にけん玉にチャレンジしてもらい、成功した子にも失敗した子にも、チャレンジしたことに対して拍手が送られました。その後は校歌斉唱、「宮崎県交通安全ポスター」「土砂災害防止ポスター」の表彰がありました。東っ子のチャレンジする姿を楽しみにしています

給食ではじめての〇〇

2月6日(火)、給食の献立は「ドッグパン・たまごサラダ・BLTスープ」とはじめての〇〇でした。〇〇とは乳酸菌飲料です。(商品名は控えさせていただきます)寒い時期に、牛乳はつらいかもとの考えから、本市においてはじめての献立だったようです。子どもたちの反応を知りたいと、納入業者さんも給食を参観していました。

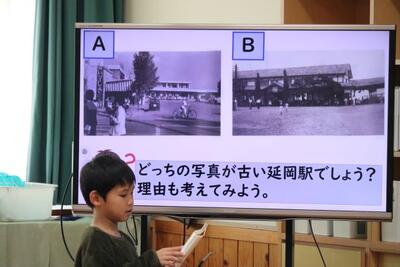

市の様子とくらしの移り変わり(3年生)

2月6日(火)、3年生が社会科で「市の様子とくらしの移り変わり」を学習していました。延岡駅及び周辺の写真資料をもとに、「現在」と「昔」の様子を比べていました。子どもたちは、建物や地面、車等の様子の違いに気付き、写真を指し示しながら発表していました。

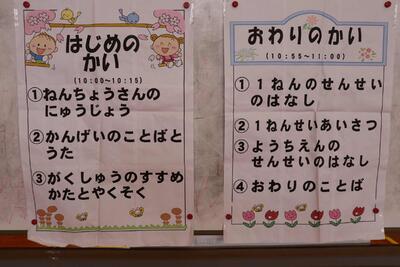

新入児との交流会(1年生)

2月2日(金)、1年生が東幼稚園、東保育所の年長児のみなさんを迎えて、交流会を行いました。歌のプレゼントをした後で、「トントン相撲」「福笑い」「すごろく」で楽しみました。1年生が、遊び方やルールを教えてあげる姿はとても頼もしく、この1年間での成長を感じさせるものでした。交流会の後は、校内の見学をしてもらいました。

長なわ、がんばるぞ!(2年生)

2月1日(木)、あいにくの雨であったため2年生が体育館で長なわの練習をしていました。長なわ定番の8の字とびに、数をかぞえ互いに声をかけ合いながらチャレンジしていました。苦手な子にとっては、少し怖い気持ちもあると思いますが、目標を達成したときの充実感や一体感は何とも言えないものです。どの学級も、記録更新に向けてがんばってください

相互参観授業

本校では昨年度より、学校教育目標でもある「自分の考えを、自分なりの表現方法で伝え合い、納得解を生み出す子どもの育成」をテーマに主題研究に取り組んでいます。3学期に2回目の相互参観授業(1回目は1学期に実施)を行いました。実施期間の最終日となる1月31日(木)は、6の1や4の1で授業が公開されていました。授業者は、1回目の反省・課題をもとに、2回目の授業づくりを進めました。これまでの継続した取組で、根拠を示しながら対話する子どもの姿が多く見られるようになっています。

宮崎県延岡市出北5丁目12番1号

TEL 0982-33-2937

FAX 0982-33-2938

東小学校旧校舎の思い出

平成25年度まで使われた、東小学校の旧校舎の写真です。約45年間、多くの子どもたちを見守ってくれました。左の写真をクリックして表示される画面の左上にある「スライドショー」をクリックするとスタートします。(始まるまで20秒ほどかかります。)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |

5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |

12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |

19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |