画面をドラッグすると360度見ることができます

SSH&サイエンス科情報発信ブログ

海洋実習用のニューストンネットを使ってみました

7月10日の海洋実習で使う予定のニューストンネットを

助成事業連携校の宮崎海洋高校進洋丸のご協力のもと

一足先に試してみました!

ニューストンネットとは、海洋の表層近くのプランクトンなどを採取する道具で

全長約3mの大きさがあります。

中心には濾水計が付いており、濾過した海水の量を計測できます。

この道具は、中谷医工科学教育振興助成金で購入しました。

今回の実習ではマイクロプラスチックの採集に用いるのですが

このニューストンネットは、新しく届いた道具なのです。

そこで、海洋実習前の7月2日に

宮崎海洋高校の実習船「進洋丸」に積み込み、

船員の皆さんにも使っていただきました!

進洋丸から、徐々に海水に下ろしていきます。

このように曳航しながら、表層の水を濾過していきます。

曳航後は、海水をかけて内側に付着した資料を先端のコッドエンドに流し込みます。

上手い具合に表層の水を濾過していますね!大成功です。

というわけで、海洋実習の事前調査の報告でした。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

研究ポスターの指導方法を伝えました

令和元年度入学生から、全ての高校生が「探究」に取り組んでいます。

生徒達はいろいろな研究をしています。

なので、先生達も積極的に探究の指導方法を学んでいます。

探究の研究内容を伝えるには、様々な方法があります。

その一つが、ポスターセッションです。

ポスターセッションは、何回も説明を行うので、

回数を重ねるごとに、「話すこと」に自信がついてきます。

また、見ている人から多くのコメントやアドバイスをもらえます。

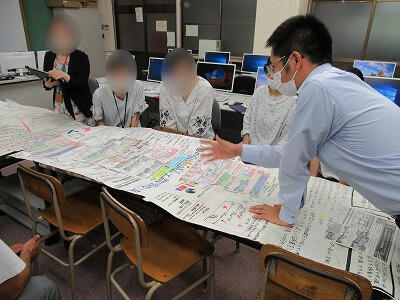

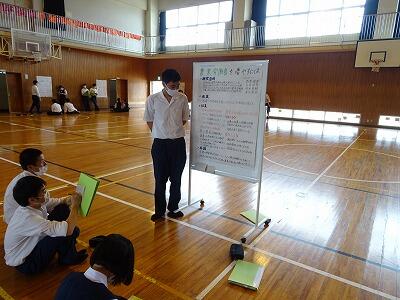

今回は、MSEC指導者ワークショップとして日向高校に訪問し

ポスターセッションの指導方法を伝えてきました。

今回の内容は、ポスターの作成方法だけでなく、

研究内容のテーマ決め、発表方法など多岐にわたりました。

これは宮崎北高生が実験計画を記した「プレポスター」です。

生徒がポスターを作る際に、沢山の指導ポイントがあります。

ポスターのデザインもその一つです。

見やすい構成を先生達に伝えています。

この後は、実際に大判プリンターで印刷した最終版のポスターも見ていただきました。

今回のワークショップで、ポスターセッションの輪が広がると良いですね。

そんなMSEC加盟校が一同に会して行われるポスターセッション

「MSECフォーラム」は8月7日開催です!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

部分日食の観測

6月21日(日)は日本全国で部分日食が観測されました。

皆さんはご覧になれたでしょうか?

残念ながら、宮崎県では厚い雲に覆われて、欠けた太陽を見ることは叶いませんでした。

(九州では宮崎県だけが厚い雲に覆われていたとか・・・。)

しかし!

科学部地学班は諦めませんでした。

太陽が見えないなら、見えないなりの観測方法がある!

とばかりに、観測を行った模様です。

雨に備え、屋根のある場所に観測機材を置きました。

さらに、望遠鏡だけではなく・・・

昨年、マニュファクチャリングの授業で勉強したマイコンを使いました。

RaspberryPiとセンサーを用いて空の明るさの変化を測定しました。

このセンサーは、気温、気圧、照度などを記録できるスグレモノです。

部分日食の始まりと終わりまで、約2時間以上。

この間に1秒ごとのデータを記録しました。

う~む!RaspberryPiは便利ですね。

他にも、風向きや風速、照度計を用いた明るさの計測なども行いました。

望遠鏡と録画用カメラも用意しましたが、残念ながら太陽が顔を出すことは無かったようです・・・。

さて、この記録データが今後どうなるのか!

楽しみです。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

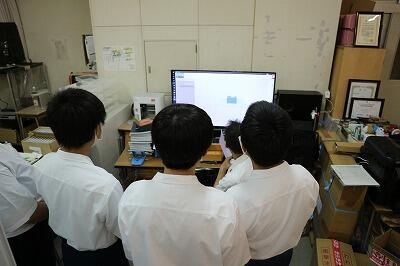

生徒が使える3Dプリンターの紹介

今回は教育開発部に設置されている3Dプリンターを紹介します!

ACT-SI(科学探究)では、ものづくりを伴う研究をしているチームも多くなりました。

プロトタイプの作成時に足りないパーツを自分たちで創れたら…

そんな希望にお応えするのが、こちらの3Dプリンターです。

フィラメントを溶かして、成形していくのですね。

教育開発部室にセッティングされており、

初めて見る3Dプリンターに興味津々の生徒たち…。

設計ソフトです。

生徒用のパソコンにもソフトをインストールしておけば

設計は生徒が各自で、3D印刷は教育開発部で行うことができます。

というわけで、試しにこんな形を…。

できました!

(フィラメントがもったいないので)小さく作ったため、細部はバリが目立ちますが

思い通りの形を部品にできるのは嬉しいですね!!

今年はどんな方法で活用されるのか!?

楽しみです!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

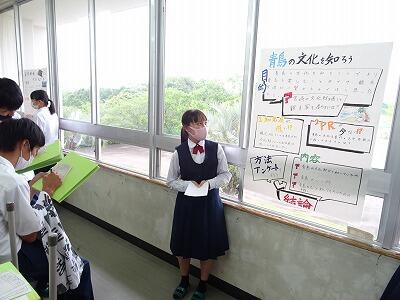

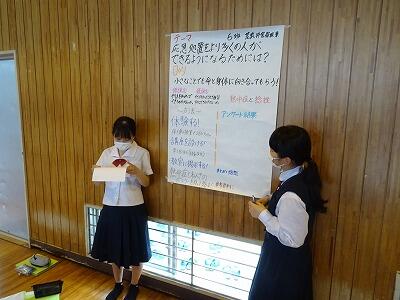

2年生ACT-LIポスターセッション

6月12日(金)

2年普通科のACT-LI2(地域探究)の

2回目のポスターセッションが行われました。

3密を避けるために、場所を分散して行ったポスターセッション。

今回は、教室の様子を紹介します。

2年生の地域探究のテーマは「宮崎の〇〇」について。

観光、医療、農業…様々なテーマの研究ポスターがあります。

このポスターセッションでは、生徒と先生の投票による採点も行われました。

投票用紙にコメントを書いています。

ポスターの構成、説明の仕方、内容、研究進度…などいろいろな要素を見ながら採点しています。

今回の採点結果を生かして、さらに研究を深めてください!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

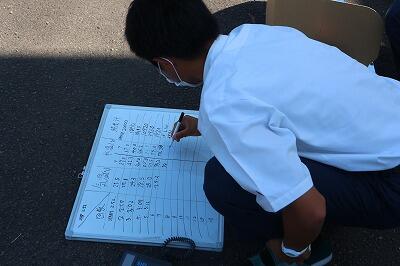

ACT-LI2中間発表ポスターセッション

6月5日の報告です。

2年普通科の探究活動ACT-LI2(地域探究)では

ポスターセッションで中間発表を行いました。

先輩と異なる点は、2年生になってクラス替えをしても、

ACT-LIの時は1年生のときの研究チームで行っていることです。

これにより、1年生のときのACT-LI1の継続研究ができます!

SDGsの観点で昨年度と同じ「宮崎の〇〇」という統一課題で

多彩な研究テーマを取り扱っています。

その数、約70作品以上!

先輩の世代から20作品も増えました。

今回の目的は、研究のブラッシュアップです。

説明したり、質問を受けながら研究の足りない部分を見つけていきます。

コメント用紙をもらったり、ポスターに直接改善点を書き込むなどして、改善のヒントが増えていきます。

なお、3密を避けるため、各教室と体育館、武道場などに分かれて発表を行いました。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

一歩ずつ前進!2年生のACT-SI

6月16日(火)

2年サイエンス科のACT-SI2(科学探究)です。

毎週火曜日の6,7限で研究を行っています。

しかし、授業以外にも放課後の「オープンラボ」を利用して研究を行う班もあり

毎週研究はどんどん進んでいます。

こちらは、クモを研究している班です。

先輩が使用している暗室を借りて、実験を行っています。

マイクロプラスチック班は、採取したプラスチックの撮影を行っていました。

スライム班は、新たに配分を変えてスライムを作っています。

研究ノートにもデータが溜まってきたかな?

太陽電池研究班です。

ソーラークッカーとフレネルレンズで何かのデータを取っています。

5分毎の記録…忙しいですね。

それぞれの班が、毎週課題を見つけ、その解決に奮闘しています。

このスモールステップが大切です。

すでに、以前ブログで紹介した様子とは大きく異なり進化をしています。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

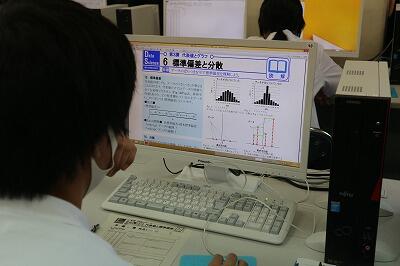

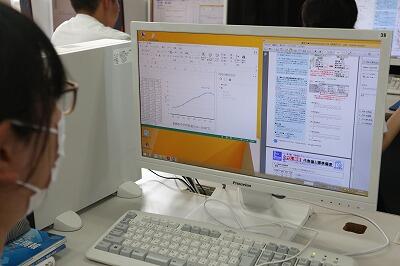

研究に使えるData Science!

学校設定科目Data Science(DS)の進捗を報告します。

1年サイエンス科では、DSを週2時間学んでいます。

PBL課題を配布され、自力で学び解いていくスタイルの授業。

課題が解けても、先生は一人ひとりに質問をぶつけてくるので

本当に理解していなければクリアできません。

現在は統計学を学んでいます。

本校教諭の作成したオリジナル教材。

しっかり読めばわかるように作られています。

しかし、自力で統計学が理解できるようになるのでしょうか。

・・・なっています。

データのばらつきに関してのPBL課題。

問題を解くだけならすぐに出来る生徒も多いです。

「先生、課題ができました!!」

「よくできたね~!確かに、数値は合っているよ。

では、不偏標準偏差って何だろう。説明してみて。」

「・・・。ええと、勉強してきます。」

このようなやり取りを、2回、3回・・・それ以上に繰り返して

本当に説明できるまでに成長します。

DSでは、科学探究で実験を行った際に、適切にデータ処理ができるよう

様々なPBL課題が配布されています。

彼女は、与えられたデータをもとに誤差グラフを作成しています。

完成したグラフをチェックしてもらっています。

しかし・・・う~ん残念!あと一歩!

どこが違うのか考えながら、再び勉強をします。

指導する先生は2名です。

それぞれの学習ペースに差があるため、きちんと課題チェックは回っています。

しかも、全員が着実にPBL課題を進めています。

早い生徒は、もうすぐ相関分析そしてT検定に入っていきます。

1年生の1学期には、データ分析の手法を一通り学び終えます。

彼らの行う科学探究が楽しみですね!!

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

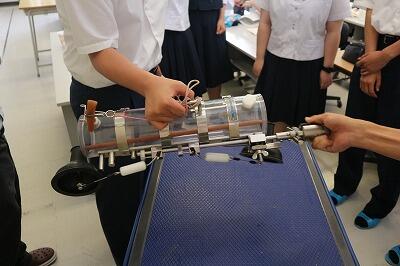

海洋実習事前学習その3

6月13日(土)に行った

海洋実習の事前学習(1年サイエンス科)の最終回です。

さて、今回の海洋観測の目玉のひとつが水深200m海域の採水です。

海水温や、pH測定、塩分測定などを行い、表層の海水との違いを調べます。

これがバンドーン採水器です。

ワイヤーロープにセットしたこの採水器を海中に沈め、採水を行うのですが・・・

水深200mとなると、沈めて引き上げるまでに時間がかかります。

やりなおしはできませんから、各班ともミスが無いようにしっかりと使い方を学びました。

で、このゴム蓋が難しい。

セットの仕方を間違えると、採水器が開きっぱなしのまま上がってきます。

コツがあるのです。

このように、筒の両サイドのゴム蓋を引っ張り、金具に固定します。

沈めた後に、「メッセンジャー」と呼ばれるおもりをワイヤーに沿って落とすと…

(写真右にメッセンジャーを持った手がありますね。)

バンッ!

金具が外れ、海中でゴム蓋が閉まるのです。

よくできていますね~!

これで水深200mの海水を採取します。

いかがでしたか。

これ以外にも、生徒たちは様々な課題を与えられ、実習までにしっかりと考えています。

海洋実習などのフィールドワークは、研究者の卵として得るものが非常に多いです。

これらの経験が、やがて始まる科学探究ACT-SIに活かされるのですね。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

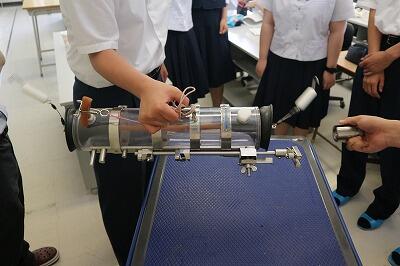

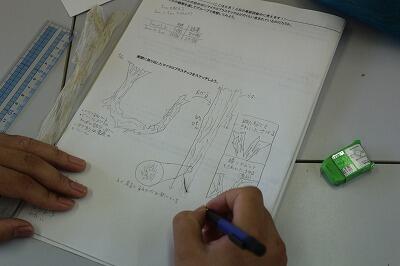

海洋実習事前学習その2

6月13日(土)に行った

海洋実習の事前学習(1年サイエンス科)の続きです。

砂浜の砂をふるいにかけると、マイクロプラスチックがたくさん見つかりました。

さて、観察で必要な技術がスケッチです。

見つけたものの特徴をしっかり捉え、記録を残すために

実際に取り出したマイクロプラスチックのスケッチをしてみます。

綺麗に書けていますね。特徴もしっかり書き込んでいます。

スケッチには、線で描く、色を塗らない…などの基本があります。

先生が書いたスケッチの見本を見せてもらいながら、基本を学びます。

さて、海洋実習では採集したプランクトンを、後日顕微鏡観察してスケッチを行います。

そのプランクトンはどうやって捕まえるのでしょう?

これがプランクトンネットです。

海水面近くや、池などの微生物を採集する道具です。

1班に1つ配布され、実習船でプランクトンの採取を行います。

先端には採水器がついており、ここに濾しとられたプランクトンが集まります。

コックの形状を確認し、現場でミスをしないように備えます。

このネットを海水面で引きながらプランクトンを集めるのですが、

引く速さや引き上げる向きにもコツがあります。

その後、採取したプランクトンは現場でアルコールに保存し、持ち帰ります。

プランクトンといえども、命を持っています。

その重さに応えるべく、きちんとスケッチの練習を行いました。

ブログ記事に「いいね!」と感じましたら、ぜひ右下の「投票する」ボタンを押して下さい。

教育開発部員の励みになります♪

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 |

2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |

9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |

16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |

23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |

30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

〒880-0124 宮崎県宮崎市大字新名爪4567番地

電話番号:0985-39-1288 FAX:0985-39-1328

本Webページの著作権は、宮崎北高等学校が有します。

無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。