学校からのお知らせ

社会科の学習(4年生)

4年生の社会科では、「くらしをささえる水」という学習をしています。

今週は、学校にある蛇口の数をみんなで数える活動を行いました。

まず最初に、クラスで予想を立ててみると・・・

50~70個と答える子が過半数でした。

しかし実際に数えてみると、予想とは違い、多くの蛇口が校内にはありました。

校舎内だけではなく、外にもたくさんありました。

子ども達から、「先生!ここもですか?」と尋ねられたのは靴箱にあった蛇口や多目的トイレの手洗い場です。

「水が出るところは全部だよ。」と答えると必死になって数えていました。

みんなで数えた結果、山之口小には、約160個の蛇口がありました。

子ども達から、「1ケ月にどれくらい水を使っているんだろう。」「1ケ月の水道料金はいくらだろう。」という疑問がでてきました。

これから、この答えを見つけていくとともに、家庭での水の使われ方や水がどこからやってくるのかということを学習していきます。

春真っ盛り

昨年の台風で大きな被害を受けたイチョウなどの木もめげずに新しい葉をつけ、学校が青々としてきました。

他にも春らしいところがいっぱいです。子どもたちの学習でも春探しが行われていました。

2年生の様子です。タブレットを持ってあっちこっち歩き回っています。花がたくさん咲いているので、きっと虫が集まってきていることでしょう。

別の日には、3年生も同じように歩き回っていました。タイヤの間をのぞき込んだり、木の幹に空いた穴を探ったりしてどんな春を見つけたのでしょう。

2年生と少し違うのは、虫眼鏡を使っていることです。また、タブレットでなく、プリントに自分の見つけたものを記録しているところも違います。見たものを自分なりにスケッチすることで、新たな発見があるのかもしれません。

先生が見ているものにはみんな興味があるようで、どんどん集まってきました。

先生が、

「何だ、これ?」

と言うと、

「何ですか、私にも見せてください。」

と大騒ぎ。

キャベツの葉についている小さなもの。これは、今後の学習につながります。

「たくさんついています。」「取っていいですか?」「これ、たまごですよね。」「見たことあります。」

さあ、子どもたちの関心が高まってきました。

次の理科の授業も盛り上がることでしょう。

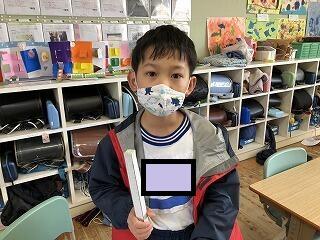

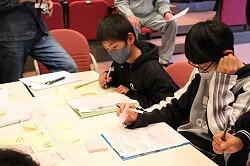

登校班長会

27日に本年度初めての登校班長会がありました。

まずは、生徒指導の先生の話を聞きます。

「登校班のみんなを学校まで安全に連れてくるという大切な仕事をがんばってください。」

「低学年の子がなかなか速く歩けないけれど、しっかり気遣ってきちんと連れてきてくれてありがとう。」

全体指導の後は、普段の登校の様子を一つ一つ班ごとに集まって確認していきます。

「立ってくださっている方に大きな声であいさつをしていますか?」「横断歩道を渡るときはしっかり右左を確かめていますか?」「一列に並んで安全に登校していますか?」

ほとんどの班がよくできているようです。

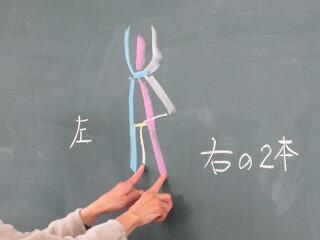

最後に登校旗の使い方の確認です。

「横断歩道を渡るときは、登校旗を持った手を前に伸ばしてもう片方の手はしっかり挙げましょう。下級生はみんなのすることをよく見て真似をするので、よいお手本になってください。」

という言葉で締めくくられました。

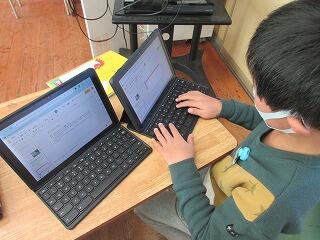

最近の5年生

最近の5年生の様子を紹介します。

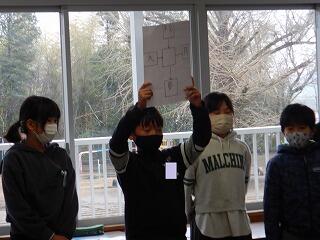

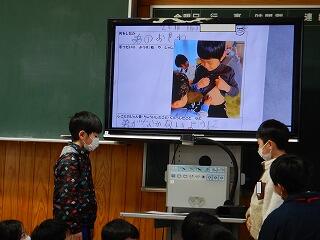

これは、話合い活動の様子です。司会や記録係を決め、自分たちで進めていきます。

この日は、1年間の学級目標について考えました。

体育では、ドッジボールをしました。

高学年になると、速いボールが飛び交う大盛り上がりの試合です。

これは何をしているところでしょうか。

正解は、図工の学習でした。

それぞれが季節を感じる風景や植物の写真を撮り、絵で表現していきます。

写真の画角や絵の具の塗り方など、試行錯誤する姿が見られました。

完成が楽しみですね。

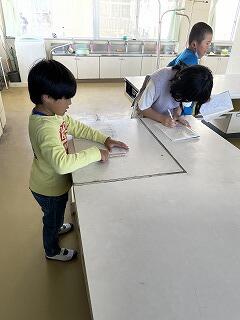

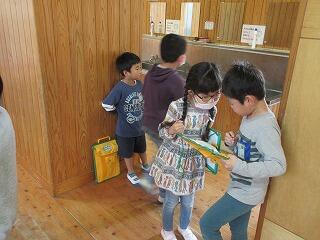

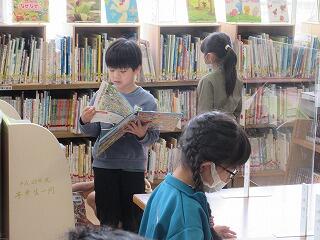

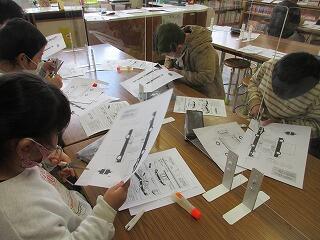

初めての図書室

1年生が入学して15日ほど経ちました。新しい経験が山ほどあったことでしょう。

その一つをご紹介します。

10日ほど前の写真です。初めて学校の図書室に入りました。図書室にはたくさんの本が並んでいて、うきうきしたことでしょう。しかし、学校の大切な本には、扱い方のルールがあります。まずはそれを学びます。

「本に触る前に手を洗いましょう」「図書室では静かに過ごしましょう」「本はやさしく扱いましょう」「読んだ本は元の場所に戻しましょう」など、図書館サポーターの先生が1年生にも分かるように説明してくれました。

説明を聞いた後は、思い思いに本を選んで、教えていただいたとおり静かに読みます。

「あー、この本知ってる!」「あの本も面白そうだな。」

こだわりながらじっくり選んでいる子もいました。

歩き回っていた子も、しばらくすると読みたい本が決まって、うれしそうにページをめくっていました。

今週から図書の本が借りられるようになりました。

他の学年の子どもたちも好きな本を選んで図書バッグに入れ、教室まで担いで運ぶ姿が見られます。

「先生、こんな本を借りましたよ。」とわざわざ立ち止まって見せてくれる子もいます。去年以上にたくさんの本に触れてほしいと思います。

集団行動の練習

業前の時間に集団行動の練習がありました。

集会や体育の時の動きをそろえることでスムーズに活動することができます。

体育担当の先生が説明しながら、どのような決まりがあるか確認していきました。

まず、服装チェックです。体育着はすそを中に入れます。赤白帽子のゴム紐は伸びきっていないか確かめます。

次は、「気をつけ」の姿勢です。かかとをつけ、つま先を自分の拳一個分開きます。手は指をしっかり伸ばし、中指を体の線に合わせます。

気をつけの姿勢ができたら、礼の仕方です。首ではなく腰を折って礼をすると格好いい礼になります。みんなの礼の角度が揃っているのが分かります。

休めの姿勢の時は、後ろに手を組みます。しっかり背筋が伸びていて気持ちいいです。

続いて、「回れ右」の仕方を確認しました。

「まず、少し右足を後ろに引きます。」「次に、右肩の方に回ります。」「ぐらぐらしないでバランスよく回りましょう。」「最後に、右足を引きます。」

先生が丁寧に説明しながらお手本を見せてくれたのでわかりやすかったです。

回れ右は手順を身に付けないといつまでも何となくやってしまい、みんなと動きが揃わなくなります。

今回だけではなかなかできるようにはならないと思いますが、繰り返し練習してしっかり身に付けてほしいです。

最後に整列のハンドサインを確認しました。「パー」は「前へ習え」、「グー」は「なおれ」、手を下ろしたら座る。という流れです。しっかり身に付けて、今以上に整列が上手になるとうれしいです。

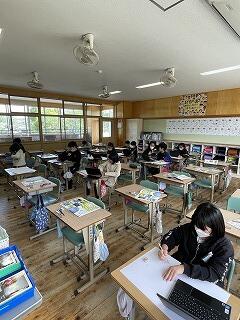

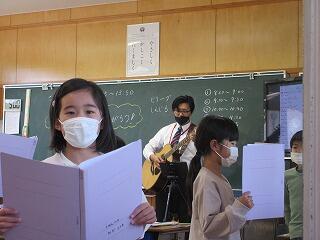

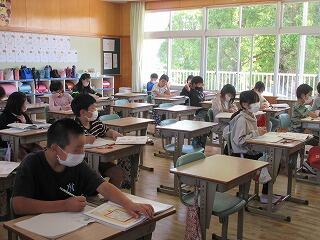

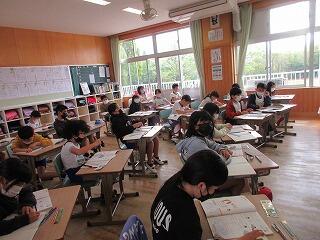

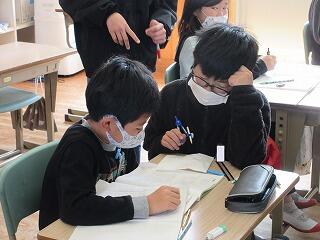

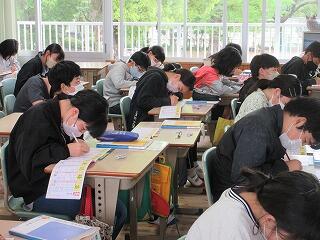

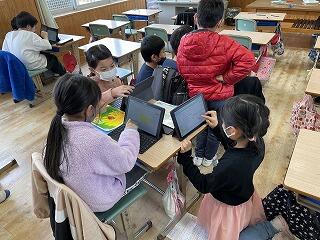

参観日 PTA総会

4/23(日)は参観日でPTA総会も行われました。

1年生は、ひらがなの練習でした。読めるんだけど、書くのはまだまだという子もいるかもしれません。これから少しずつ読み書きできる字を増やしていきます。

2年生の教室からは元気な声が聞こえました。先生がギターを持っています。

3年生は、算数の学習のようです。みんな真剣な表情で取り組んでいます。

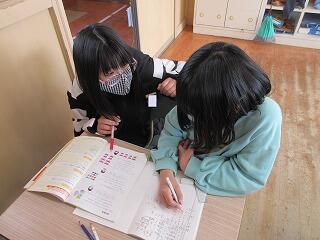

4年は、漢字の組み立ての学習ですね。机をつけて、何の相談でしょうか。

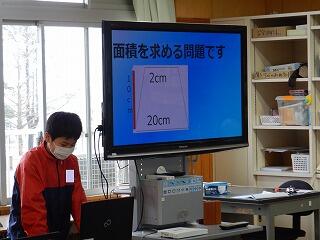

5年生は、立体の体積を求める学習です。いろいろな考え方があるので、みんなで相談といったところでしょうか。

6年生は、1日の時間の使い方を考えているようです。毎日、6時間目まで授業がある6年生。やらなくてはならないことも多いので、時間を無駄なく使うことが重要になります。計画が立ったら家の人にも見せています。家の人からはどんなアドバイスがもらえたのでしょうか。

授業の後は、PTA総会でした。100名近くの方が参加してくださいました。1年間の計画や規約の改正など、大切な話合いが行われました。参加してくださった方、総会までの準備をしてくださった役員の方々、ありがとうございました。

下校の様子

今週は、家庭訪問がありました。そのため、5時間授業が終わると、全校児童が帰ります。

週の初めはいい天気が続きました。いつもであれば6時間授業のはずの高学年にとっては、早く帰れるうれしい1週間です。足取り軽く、下級生を連れて仲良く帰って行きました。帰った後、どんなことをして過ごそうか話ながら帰ったことでしょう。

週末が近付くにつれて天気が怪しくなってきましたが、何とか雨は止んでいるようです。

「雨が降らないうちに帰らないと..。」

児童玄関前は混雑しています。傘を持っているし、振り回したりしないで特に安全に気を付けて帰ってね。

明後日は、日曜参観日。1日ゆっくり休んでまた元気よく学校に来てくれることでしょう。

漢字の学習、そしてその横を...

3年生と6年生が漢字の学習をしていました。

3年生にもなると、初めからなかなか難しい漢字が出てきます。どこに気を付ければよいのかわかるように、先生が色を変えたり説明を書いたりしたりしてくれました。注意深く書けたでしょうか。

よく頑張ったので、後半は記憶力クイズの時間になりました。みんな答えたくてたまりません。自然と手のあげ方がよくなります。

6年生はさらに難しい漢字に挑戦です。よく集中して書いていました。

しかし、教室の外では誰かがうろうろしています。

1年生の学校探検です。2年生がお世話係として、いろいろな部屋を案内しています。もちろん、先生たちには事前にお知らせしてありますが、大きな声を出したり音を立てたりすると迷惑をかけるので、2年生の説明の声も小さめです。

「あっ、知っているお姉ちゃんだ。」「あそこにいるのは、登校班の班長さんだ。」

1年生はいろいろ気になります。でも、静かに静かに...

「ねえ、ねえ、あとはどこに行くんだっけ?」「ぱそこんしつって書いてあるね。何をするところだろう。」

2年生もしっかり説明ができて満足げです。去年の今頃、同じように学校探検をしたんですよね。1年間で随分成長したものです。

おいしい給食 いただきます

先日、1年生の給食の様子をご紹介しましたが、他の学年の様子もご覧ください。

一昨日(4/17)のメニューは、牛乳、ごはん、煮しめ、野菜の味噌ごま和えでした。和風な感じのおかずです。

2年生は、昨年度の終わり頃から自分たちで配膳するようになりました。6年生のお手伝いは有り難いですが、基本的に自分たちでできるようになっています。食缶の中のおかずの量を見て、どのくらいずつ注ぎ分ければよいのか考えるのは難しいですが、少しずつコツをつかんでいきます。

3年生は、事務の先生たちが応援に駆けつけています。自分たちで注ぎ分けるのが上手になってきましたが、アドバイスをもらいながらやっていると無駄がなくスムーズに作業が進みます。当番ではない子は席に着いて当番が配膳するのを静かに待ちます。

4年生の配膳は終わったようです。「うーん、これは食べきれないな」「ちょっとこの料理は苦手だな」と思ったときは、少し減らしてもらいます。でも栄養のことも考えてがんばって食べていますよ。

5年生、食べる姿勢がいいですね。しっかり皿を持って食べているので背筋が伸びています。さすが高学年。

6年生のみんなは食欲満点。どんどん口に運んでいきます。

「おかわりがいる人はいますか?」

あっという間に行列ができます。

「ぼく、もう少し食べられますよ。」「もう一回おかわりしてもいいですか。」「あれ?もうないよ!」

明日の給食は何かな。明日もたくさん食べてどんどん大きくなるぞ。

3年生、4年生の学習

今日は、3年生と4年生の様子をご紹介します。

3年生の体育の様子です。立っている子が横向きに並んだり向かい合ったりしていました。さて、何をしているのかわかりますか。しばらく見ているとわかりました。どうやら身長順に並ぼうとしているようです。肩の高さを見比べたり、向かい合って目の高さ(?)を比べたりしていたのです。確かめ方にもいろいろあるものです。しばらくすると、順番が決まったようです。

その後、子どもたちがいっせいに運動場いっぱいに広がりました。今度は何かな?

先生が声をかけると、集まってきました。

さっき決めた順番で並んでいるようです。

並んだら、さっと「前へならえ。」 なるほど、集合・整列の練習ですね。並び終わるまで約1分。練習すればもっと早くできるようになるでしょう。

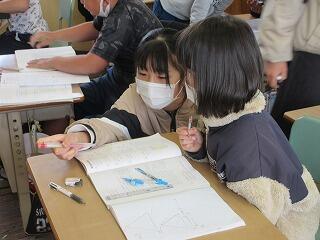

4年生は、分度器を使って角度を測る練習をしていました。分度器には、数字がたくさん並んでいます。どうやって使うのか慣れるまでは苦労するのです。

「この線の端に分度器の中心を合わせて、分度器の下の線を三角形の線にぴったり合わせて・・・。」

慣れないことなので大変です。ああでもない、こうでもない、とやっているうちに少しずつコツをつかんでいきます。

次は、分度器を使って三角形を描く学習に入るのでしょうか。焦らずゆっくり身に付けていきましょう。

元気に活動する子どもたちと今日の1年生

4/17(月)は、週末とはうって変わってとてもよい天気で午後は暑いほどでした。

さあ、子どもたちの様子を見てみましょう。

2年生は、体育でドッジボールをしていました。ボールを投げるのがうまくなったかな。

3年生の理科は、春探しです。どこにどんな春が隠れているかな。見つけたものは残らずプリントに書き込んでいきます。

「先生、こんなに見つけました。」とうれしそうに報告に来てくれる子もいました。

さて、室内では、1年生がじゃんけん列車をして楽しんでいました。たかがじゃんけん、されどじゃんけん。「勝った!」「負けた。」と大騒ぎ。

隣のクラスでは、お絵かきが始まっていました。

「何を描こうかな。」「ねえ、何を描いた?」「これうまく描けたでしょ!」「まだまだ描くよ。」

描くのも楽しいし、相談するのも楽しい。とにかく何をやっても楽しい1年生なのです。

小学校で食べる給食 おいしいかな

1年生の給食が始まって3日経ちました。給食の様子等をご紹介します。

昨年度は、新型コロナウイルス感染防止のためできませんでしたが、今年は6年生が1年生の給食配膳をしてくれています。1年生は静かに待てているでしょうか。

配膳が済んだら早速いただきます。今日のメニューは、「いろどりやさいスープ」「ジャーマンポテト」「ミルクパン」「牛乳」でした。きちんと皿を持って行儀よく食べているようです。何人かに聞いたところ、全員が「おいしー!」と答えてくれました。

食べ終わったら、「ごちそうさま」のあいさつをして、歯磨きです。放送の音楽に合わせてシュッシュッと磨いていました。

上級生も1年生に興味津々。小雨が降って外で遊べないこともあって、昼休みの1年生教室前の廊下は上級生であふれかえっていました。

新しいALTの先生

学校には、子どもたちの元気な声が響いていますが、花壇の花も元気いっぱいです。

寒い冬を乗り越え、今を盛りといろいろな種類の花が咲き誇っています。子どもたちの日頃のお世話が実を結んだところです。

しかし、各教室では、花壇の花に負けないくらいたくさんの笑顔の花が咲いています。

今日は、新しいALTの先生が初めて来られました。最初は緊張気味だった6年生の子どもたちもALTの先生の話に次第に引き込まれ、教室に「わあ。」とか「えー。」という声が大きくなってきました。

今度のALTの先生はモンゴルの方です。子どもたちにモンゴルの紹介をされました。

「モンゴルにはたくさんの羊や馬、ラクダがいます。自分の家でも馬を飼っています。でも、2019年には9頭いたのに2021年には7頭になってしまいました。なぜでしょう?」

英語と身振り手振りで説明しながら問題を出されました。子どもたちは、

「売った。」「プレゼントした。」「食べた。」「年をとって死んでしまった。」などいろいろな意見を出しますが、全て✕。しばらくすると、ある子が答えました。正解は、「オオカミに食べられた。」だそうです。日本ではオオカミは絶滅しているといわれています。オオカミという言葉だけで子どもたちは大喜び。身を乗り出して続きを聞きたがりました。

3年生はこれまでALTの先生に英語を教えてもらった経験はあまりありませんが、子どもたちが手をあげると、近くまで歩いて行き、問題に正解すると手を取って万歳させるなどして盛り上げてくれるので大喜び。問題を出される度に積極的に手をあげて答えようとしていました。3年生らしい元気さが発揮された時間でした。

1年生が登校してきました

昨日の入学式を終え、新入生が1年生として上級生のお兄さん、お姉さんと登校してきました。

さあ、初めての授業はどんなことをしたのでしょう。教室をのぞいてみました。

学校に来たら、すぐにランドセルの中身を出します。どこに何を出せばいいのかな?ランドセルはどこに片付ければいいのかな?でも、保育園や幼稚園などで片付ける練習をしてきているので大きな混乱もなく上手にできました。

健康観察の時、名前を呼ばれたら、「はい。」と返事をして持ってきたハンカチとティッシュを高く上げます。

さあ、授業が始まりました。1日の学校生活の流れについて話を聞いているようです。

「用事があって席を離れるときは、先生に言いましょう。勝手に席を離れてはいけませんよ。」「朝のあいさつをするときは、『おはようございます。』と言ってから頭を下げましょう。」など、上級生にとっては当たり前のことでも入学したばかりの1年生にとっては知らないことばかり。しっかり聞いて一つ一つ覚えていかねばなりません。

みんななかなかいい姿勢で話を聞いているようです。4時間という1年生にとって長い時間が終わったら、給食です。(給食の様子は、明日ご紹介します。)

今日は、地区集会がありました。給食の後、各地区に分かれて集合場所や時刻の確認、登校中に気を付けることなど担当の先生と話をした後、運動場に集まりました。登校班で登下校することで学校から家までの順路を覚えます。

車に気を付けて下校してくださいね。

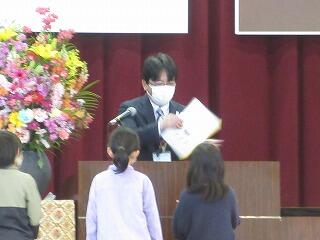

入学式

10日ほど前、山之口交通安全協会の方が1年生へプレゼントするランドセルカバーを持ってきてくださいました。

1年生のランドセルといえば、黄色いカバーをイメージする方が多いのではないでしょうか。

他にも黄色いワッペンなどいろいろなところから1年生の入学を祝う品物が届いています。

有り難いことです。

さあ、入学式当日(4/11)になりました。

新入生の入場です。座る場所は1年生の先生が教えてくれるから安心です。

席に着いたら、先生が一人一人名前を呼びます。元気で返事ができたでしょうか。

校長先生のお話です。ハートの絵を掲げ、「は」「あ」「と」の話をされました。

「は」・・早寝、早起き、朝ごはんをがんばって、元気な体をつくりましょう

「あ」・・あいさつをしっかりして気持ちよく過ごしましょう。

「と」・・友だちに優しくし、楽しく過ごしましょう。

次は、教科書授与です。これから大切に使う教科書が校長先生から新入生の代表に手渡されました。

6年生から新入生への歓迎のあいさつの様子です。「べんきょう」「なかよし」「あいさつ」をキーワードにして話をしてくれました。

式が終わり、学級で担任の先生の話を聞いた後、児童玄関の看板の前で記念撮影。はじけるような笑顔が見られました。

その頃、6年生は花や花台の片付けをがんばっていました。これからも使えるようにきれいにします。

5年生は、会場のマットを片付けます。たくさんあるから急いで急いで。

このようにたくさんの人のお世話になりながら、立派な入学式ができました。

明日から元気に登校してくれることでしょう。

明日は入学式

子どもたちの声が学校に響いています。7日に始業式がありましたが、いよいよ明日は1年生が入学してきます。今日は、5・6年生が入学式の準備をしてくれました。その様子をご紹介します。

6時間目、体育館に集まりました。作業毎に担当の先生がいて、呼ばれた子たちは担当の先生のところに行きます。近くの子がどんどんいなくなり、最後に呼ばれた子たちは大急ぎで作業開始です。

最後まで呼ばれるのを待っていた子どもたち、やる気満々で長机や椅子を運びます。自分たちが出した椅子がきちんと並んでいるか気になるようで、何人かで前から見たり後ろから見たりチェックの目を光らせていました。

花の係りの子は、中の椅子などがきちんと並ぶまで花を運び込むことができません。待っている間にしおれている花柄を摘んで見栄えよくします。

掃き掃除もがんばります。少しでもきれいに掃いて新入生を迎えたいのです。

室内のそうじもしっかりと!先生たちもひざをついて丁寧に雑巾がけをしています。もちろんトイレもぬかりなく。

新入生が始めて入る教室の飾り付けはどうでしょう。さすが高学年。バランスよくできているようです。

背面黒板は・・・・・?

30分ほどで、こんなにきれいになりました。この後、もう少し飾りを足して完成です。

机の上には、1年生の先生たちが一人一人に渡すものを準備しています。

さあ、新入生の皆さん、お兄さん、お姉さんたちがみんなのために準備を整えてくれましたよ。

明日は元気よく学校に来てください。楽しみにお待ちしています!

新任式、始業式

令和5年度が始まりました。

3月29日に令和4年度最後のホームページをアップしましたが、それから1週間の間に3000件ほど閲覧数が増えて本日40万件に達しました。きっと毎日の様にページを開いている方がいらっしゃるのだろうと気の引き締まる思いです。本年度も楽しみながら本校のホームページを見ていただければうれしいです。

さて、本日は新任式と始業式が行われました。

新しく山之口小の仲間入りした先生方です。一人一人のあいさつがありました。

6年生による歓迎のあいさつです。

「大きな行事があると、全校児童が協力して成し遂げます。(中略)これから、先生方にたくさんのことを習ったり、時には悩み事を相談したりお世話になると思いますが、よろしくお願いします。」

と、しっかりした声であいさつしてくれました。

新任式の後に、校長先生か新しい学級の担任等の発表を行いました。子どもたちは、目をきらきらさせて自分の担任は誰になるのか聞いていました。

そして、いよいよ始業式です。

まず、代表児童が「5年生の目標」を発表してくれました。

「ぼくは、4年生で大きく成長しました。だから、5年生ではもっともっと成長したいです。」という言葉で始まりました。

具体的には、4つの目標を挙げました。

①算数の授業をがんばる。

②人との接し方を考える。・・人の話をよく聞き、相手が聞いて楽しいと思うようなことを話すようにする。

③5年生らしい行動をする。 ・・「行動を早くする。」「切り替えをちゃんとする。」

④部屋をきれいにする。・・部屋を使いやすく快適にする。

ということでした。さすが高学年と言える堂々とした発表でした。

次は、校長先生の話です。

「思いやり」は、人と人との間にある。相手のためにと思うことでお互いの楽しみは何倍にもなり、悲しみはどんどん小さくなる。だから、「思いやり」を大切にしながら楽しい学校生活を過ごしましょうという内容でした。

生徒指導担当の先生の話・・きまりを守り、あいさつや会釈、廊下歩行に気を付けよう。

保健担当の先生の話・・マスクをつけるかどうかは個人の自由、健康チェックをしっかりし、咳エチケットを心がけよう。

式が終わって教室に帰ると、新しい担任の先生と過ごしました。新しい教科書を受け取ったり、たくさんのプリントが配られたり、学級のきまりを確認したりと慌ただしく時間が過ぎていきました。うれしいようなちょっと恥ずかしいような感じの表情が初々しかったです。

先生方との最後の別れ

3月30日(木)

10時30分過ぎから体育館で離任式が行われました。

転勤や退職などで山之口小を出て行かれる先生方と子どもたちが最後のお別れをする式です。

離任される先生方の入場です。壇上は7名ですが、あと2名(図書館サポーター、ALT)も本校を去られます。

本校の規模で9名の異動は大きいです。

簡単な紹介があった後、一人一人がお別れのあいさつをされました。最後に校歌を歌う先生、個性を大切にしてほしいという話をする先生、当たり前のことを当たり前と思わずその時その時を大切に過ごしてほしいという話をする先生など、それぞれの思いがこもっていました。その思いが子どもたちにしっかり届いたと思います。

その後、5年生児童が代表して一人一人の先生への感謝の気持ちを発表してくれました。

最後は、花束贈呈です。それぞれの先生が担任している学級の児童やお世話になった児童が一声かけながら花束を渡しました。

離任される先生方の退場の場面です。子どもたちの間を3往復する形で全員と触れあうことができました。大きな拍手で見送る子、号泣する子と様々な反応が見られましたが、心を込めて見送ることができたと思います。

教室に帰ると担任の先生は自分の学級の子どもたちとの別れの時間がありました。しかし、それだけでなく、昨年、一昨年受け持った子たちも行き来し、笑顔で記念撮影をしていました。

写真は撮れていないですが、中学生や保護者も多数来られて、別れを惜しんでいました。たくさんの人に見送られている先生たちを見ていると、心がほっこりしました。

修了式

3/24(金)

本年度の児童登校最終日でした。

1校時に全児童が体育館に集まり、修了式が行われました。

昨日、6年生が卒業したため、少し広めに間を取って整列したのですが、43名(しかも体の大きな6年生が)いないため、体育館が広く感じました。

式では、まず、修了証が校長先生から各学年の代表に手渡されました。

次に、全校児童を代表して、1年生が「今年(今年度)がんばったこと」を3つ発表してくれました。

① 3学期の校歌練習・・これまで新型コロナ感染症予防のため、歌を歌うことが制限されており、3学期になってやっと練習ができるようになったのです。「ぼくは、校歌の中の『山之口小のよい子たち」というところが好きです。」と書いていました。

② 運動会の全校リレー・・「選手になったけど、途中でこけてしまってくやしかった。でも、みんなが『だいじょうぶだよ。』と言ってくれたのがうれしかった。」ということです。ミスしてもみんなの励ましで逆に元気が出たというところがすばらしいですね。

③ プール(水泳)・・最初は、鼻をつまんで数秒しか水に顔をつけられなかったけど、練習しているうちに30秒くらいがまんできるようになったということです。来年の水泳を楽しみにしていることでしょう。

来年(来年度)がんばることは、「体育をがんばる」「新しい1年生にいろいろ教えてあげる」の2つだそうです。すでに2年生としての心構えができているようで、頼もしいなあと感心しました。

続いて、校長先生の話です。

まず、昨日の卒業式の様子についての話がありました。立派な式だったのでみんなにも見せたかった、そして、その式を行うために準備をがんばってくれたみんなに感謝しているという内容でした。また、これからやってほしいこととして、①心と体と頭を鍛えよう、②校歌を元気に歌えるようになろう、③今年(今年度)お世話になった人に感謝の気持ちを伝えよう と3つの話がありました。1年生が発表したことと関連している部分が多く、子どもたちにも分かりやすい話でした。

この後、全員で校歌を元気よく歌って、式は終わりました。

その後、県の大会で優勝した野球部の表彰がありました。

そして、春休み前の注意事項として、「火」「水」「人」「車」「金」というキーワードを用いた話を生徒指導担当の先生が行いました。みんな背筋を伸ばし、しっかり前を見て聞いていました。

最後に図書館サポーターの先生から話がありました。本年度は、全校児童で合わせて19961冊の本の貸し出しがあったそうです。(あー、もう少しで20000冊...)と思うと何となく惜しい数字ですが、考えてみればすごい記録です。年度当初の目標は15000冊だったので、大きく目標を上回りました。来年度はどんな記録が出るのか楽しみです。

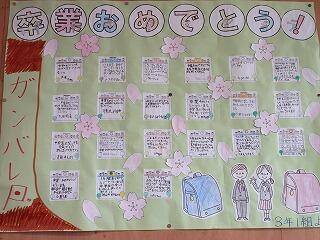

6年間のフィナーレ

3月23日

「とうとう」と言えばよいのか、「いよいよ」と言えばよいのか、ついに卒業の時がやって来ました。

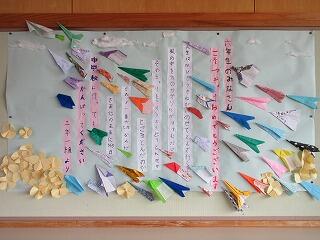

今週は、6年生が在籍する教室に下級生からのメッセージが貼ってありました。どのクラスも工夫を凝らしていて6年生への感謝とお祝いの気持ちがよく伝わります。

9時30分

卒業生が、担任を先頭に入場してきました。はにかむような笑顔を見せる子、緊張した面持ちの子、満面の笑顔を見せる子といろいろですが、堂々とした入場です。

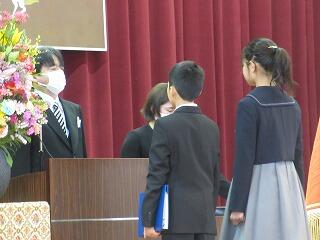

卒業証書授与については、離席してから証書を受け取り着席するまでの練習を重ねてきました。ひとつひとつの所作が様になっています。

本校では、受け取った証書をこれまでお世話になってきた保護者に手渡します。

これまで練習していない(できない)ところなので、一人一人の動きが少しずつ違います。さあ、どんな感謝の言葉を伝えたのでしょうか。

証書授与の後、学校長式辞や卒業生からの記念品贈呈などが行われました。そして、「校歌斉唱」を行うことができたのが本年度の特徴のひとつです。最後の歌声が体育館によく響いていました。

卒業生の退場

本校では、退場口で卒業生にPTAからの花が先生たちから手渡されます。

卒業生の退場後、保護者も教室に移動。と思ったら、体育館に留まる時間が長いです。

理由は、いろいろな方から届いた祝詞です。保護者にとっても懐かしい名前が並んでいます。

「あー、1年生の頃の担任の〇〇先生からも届いてるねー。」などと盛り上がっているのでしょう。

しばらく祝詞を読んだり、写真に撮ったりして教室に上がって行かれました。

明日から山之口小は少し寂しくなりますが、卒業生の皆さんの中学校に入学してからの活躍を期待しています。

お楽しみ会をしました!

卒業を間近に控え、6年生はお楽しみ会で調理実習をしました。

挑戦したのはホットケーキ作りです。

道具や材料を友達と協力して準備して、いざ調理!

ふっくらした美味しそうなホットケーキができました。

お好みでチョコレートソースやホイップクリームをトッピングして完成です。

小学校生活最後の調理実習、楽しそうに取り組む姿が印象的でした。

6年生に教えてもらったよ!

早いもので、あっという間に本年度も最終週になりました。

先週、6年生が学校のためにできることとして、「下級生の学習を手伝おう」という意見が出たようで、2・3年生が算数の復習をしているときに手助けをしてくれました。その様子をご紹介します。

2年生の学習の手助けをしてくれたのは、上の写真のメンバーです。「下級生の勉強を手伝う」と決めたもののちょっと緊張気味です。2年の先生が、一人一人どの子を手助けするか指示してくれました。

2年生もいつまでも恥ずかしがってはいられません。がんばって問題を解きます。さすが6年生、2年生の目線に合わせて跪いたり隣に椅子を持ってきたりして丁寧に教えています。

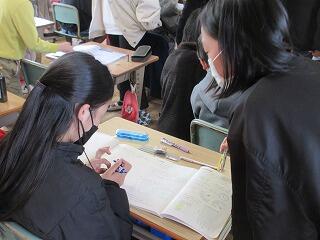

さて、3年生はどうでしょうか。ここでも6年生がマンツーマンで教えています。

おやっ?こちらは少しスタイルが違います。寄り添って教えるのではなく、まずは問題を解く様子を見て、手助けが必要なタイミングを考えているようです。

さらに、こちらでは、教科書(答え?)を見ながら6年生同士で相談をしています。

「ここは、〇〇というやり方でいいのかな。」「ちょっとここで苦戦しているみたいだね。どうやって説明してやればいいんだろう。」「こういう風に声をかけてやればいいんじゃないかな。」

おかしなことを言って3年生を惑わせたらいけないので、6年生も大変です。

「そうそう、そんな感じ。」「すごいすごい、よくできてるね。」

6年生に褒められて、2年生も3年生もうれしそう。おかげで算数の復習がはかどりました。

1時間の学習が終わりました。

「教えたことよくわかってくれたかな。」「教えているとき、にっこりしてくれて良かったな。」

満足そうな6年生でした。

下級生に勉強を教える機会はそんなにないと思います。6年生にとってもいい経験になったようです。

23日(木)は卒業式。下級生は参加できませんが、みんなでがんばって育てた花が会場を飾ります。

これまでお世話になったことへの感謝の気持ちが6年生に十分伝わることでしょう。

初めてのサッカー

先日、4年生が体育の学習でタグラグビーをがんばっている様子をご紹介しましたが、3年生はサッカーに取り組んでいます。「ボールを手で扱ってはいけない」ということくらいは知っているかもしれませんが、ほとんどの子にとってコートを使ってサッカーをするのは初めての経験です。

「おっとっと。」

ボールを追いかけていたら転びそうになったり、ボールを先頭にみんなで追いかけっこをしている感じになったりとなかなか大変です。

でも、そこは運動好きの3年生。ボールを追ってあっちこっちするのも楽しいのです。

ところが、やはりゴールに近付くと目の色が変わってきます。

「あー、危ない。ゴールを決められる!」「大丈夫、しっかり守るよ。」

「もう少しだったのに、ゴールを奪えなかったなあ。」「ねえねえ、どこにパスすれば良かったと思う?」

ゴール前に集まって考えます。

「よし、次はもっと広がってパスをもらおう。」

作戦を考えたら、試合再開。

こうして、またサッカーを楽しむ3年生でした。

タグラグビー

4年生は、体育でタグラグビーをしています。ルールはラグビーに近いのですが、タックルしてボールを奪うということはありません。全員が腰にタグ(紐みたいなもの)を付けて競技します。ボールを持っていてもタグを取られる前に手放さなければなりません。タグを取られた時ボールを持ったままだと相手のボールになります。(細かいルールについては話合いで変更することもあります。)

遠くから見ると上の写真のような感じです。ディフェンス側の子の横をうまく通り過ぎることができるでしょうか。

ディフェンス側の子が、体やボールでなく腰のタグを狙っているのがよくわかります。

ボールを持った子をみんなで取り囲みます。

「絶対通さないぞ!」

しかし、オフェンス側も必死。パスをうまく使ってすり抜けると達成感でいっぱいです。

随分温かくなり、汗をたくさんかきますが、元気いっぱい走り回るのが大好きな子どもたちです。

待ちに待った調理実習

県内の新型コロナやインフルエンザ等の感染症の報告数がずいぶん減ってきました。学校でも「地域の感染レベルの変更」に伴い、これまでできなかった教育活動も少しずつやりやすくなってきています。

先日、5年生が調理実習に取り組んでいました。

今回の料理は、ごはんと味噌汁のようです。みんな教科書を傍らに置き、ミスしないよう確認しながら活動しています。

みそ汁の出汁は煮干しから取っています。

「煮干しの味がなくなったら出汁が出汁が取れたということです。先生、食べてみますか?」

・・・それって「出汁が出たおいしくない煮干しを食べてみますか」と言っているのかな?「もったいないからいっしょに食べましょう」と言っているのかな? きっと後者でしょう!

ごはんが炊きあがりとみそ汁のできあがりのタイミングが合うでしょうか。みんなで協力し合ってがんばります。

できあがりました。全員で食べるには家庭科室は少し狭いので、他の部屋に持って行って食べる班もあります。

冷えないうちにどんどんつぎ分けていくと。おいしそうな香りが広がります。

さあ、班ごとに

「いただきます。」

かなり距離をとっていますが、向かい合って食べれるだけでもこれまでとはかなり違います。

この後、給食も完食したそうです。身も心も満たされた5年生でした。

お別れ遠足

ご紹介が遅くなりましたが、3月3日(金)にお別れ遠足がありました。以前ご紹介したお別れ集会が終わった後、徒歩で富吉小とその近くの的野農村公園に行きました。以前は、山之口運動公園に行っていたのですが、改修中なので富吉小の運動場等をお借りしている状態です。

お別れ集会が終わり、富吉小に向けて出発です。1年と6年、2年と5年、3年と4年がペアになって歩きます。もしかすると、今から遠足が始まるというこの時間が一番うきうきしているのかもしれませんね。

人数の関係で、下学年は、的野農村公園で遊びます。ラインが引けないので、小さなカラーコーンを線の代わりにしてドッチボールをしています。1年生も投げ方が力強くなってきています。

疲れたらベンチに座って一休み。デジカメに向かってみんなでピース。いい笑顔です。

これもドッチボールをしているところでしょうか。とても真剣な表情です。快晴で暖かいので、逆に花粉症が気になるところですが、精一杯遊んでいました。

上学年は富吉小で遊びました。下学年同様、ドッチボールをする子や写真のとおり平行棒や登り棒で遊ぶ子もいました。

お待ちかね、お弁当タイムです。この日は、山之口小のお弁当の日でした。自分にできること(おにぎりを作る、おかずを作るなど)をそれぞれがんばってお弁当の準備をしてきました。出発前から「お腹がすいた。」と言っている子がいましたが、きっとお腹いっぱい食べたことでしょう。

また一つ、いい思い出ができました。

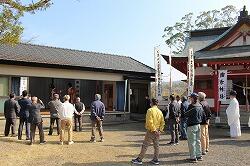

伝統芸能伝承~奴踊り~

3月12日(日)に山之口町花木地域にある南方神社において、今年の五穀豊穣などを祈る「春祭り」が行われました。春祭りでは、地域の伝統芸能である「向原奴踊り」が奉納されました。奴踊りは、保存会の皆さん、そして小学校児童の二部に分かれており、本校からは5年生児童12名が参加しました。

中には、祖父、父親、児童と親子三世代で舞を披露する御家庭もあり、地域の大切な伝統芸能がしっかりと継承されていることを実感しました。

本校でも毎年、5年生が奴踊りを保存会の方に御指導いただいており、本年度の運動会では、5年生と6年生が披露することができました。しかし、運動会は新型コロナウイルスの影響で参観者の人数制限を行わざるを得ない状況であったため、今回は子どもたちの一生懸命に踊る姿を地域の方々に御覧いただくよい機会となりました。

フッ化物洗口

歯の質を強くするのに「フッ化物洗口」という方法があります。都城市でも取組が進んでいるところですが、口に含んだものをはき出す必要があるため、本年度は新型コロナ感症症拡大防止のために本校では実施できずにいました。先日国レベル1になったことを受け、初めて実施しましたので、その様子をご紹介します。

あらかじめ適量の薬と水を混ぜておいたものを1人分ずつ小さな紙コップに入れます。

洗口液の入った紙コップとティッシュを受け取って自分の席に戻ります。何となく緊張している感じが伝わってきます。

紙コップに入った洗口液を口に含み、CDの音に合わせて液を飲み込まないよう顔を下に向けてうがいをします。

子どもたちの顔を見たところでは、あまりいい味ではないようです。

うがいが終わったら、液を紙コップにはき出し、口を拭ったティッシュも紙コップに入れてビニール袋に捨てます。

全員が捨て終わったのを確認して、担任がビニール袋の口をしっかり結んで後始末しました。

本年度初めての実施でしたが、トラブルもなく無事に終了することができました。しかし、フッ化物洗口でむし歯を全て防げるわけではありません。日頃の歯磨きもしっかり行い「自分の歯は自分で守る」という意識をもつことが大切ですね。

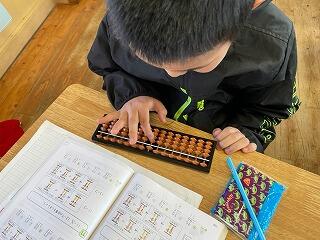

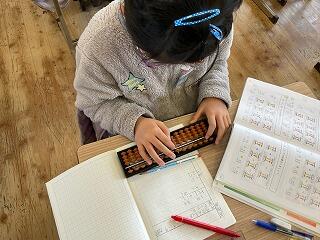

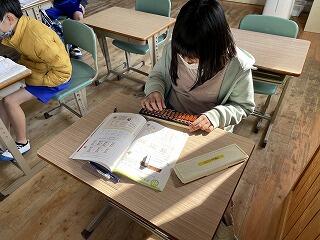

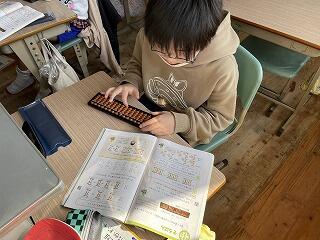

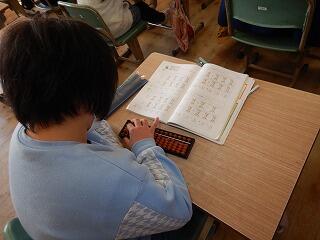

3年生 初めてのそろばん

先日、3年生は、算数科のそろばん学習に取り組みました。

「少しだけなら触ったことある!」「おばあちゃんの家にあったよ」という反応は見られたものの、実際にそろばんを使って計算するのは、ほとんどの子が初めてのようでした。

まずは、そろばんの置き方や指の使い方から、一つ一つ学習していきます。

玉を一気にはらう動作はとても楽しかったようで、何度も繰り返す姿が見られました。

数字が読めるようになったら、足し算や引き算にも挑戦します。最初は簡単でしたが、

「あれ?玉が足りないな」「繰り上がりって、どうするの?」

計算がだんだんと難しく、複雑になっていきます。何とか正解にたどり着こうと、必死な表情が見られました。

なかなか触れる機会のないそろばんを使った学習。子どもたちにとって、貴重な経験となりました。

お別れ集会

3月に入り、日中の気温が上がってきました。

学校のプール横の木蓮の花がほころびました。朝夕は冷える日がありますが、確実に春はそこまで来ています。

先週の金曜日(3/3)はお別れ遠足でした。遠足に行く前に、これまでお世話になった6年生とのお別れ集会がありました。

1年生は、6年生のかっこいいところを発表してくれました。

2年生は、かわいい踊りを踊りながら歌をプレゼントしました。

3年生は、折り紙で作ったかわいい人形にメッセージを書いて手渡しました。

4年生は、6年生が卒業すると寂しいなあという気持ちを劇にして見せてくれました。

5年生は、6年生ががんばってきたことや教えてくれたことを紹介し、これからは自分たちが山之口小を引っ張っていくことを書いた決意文を発表しました。

6年生は、下級生にクイズを出しました。

第1問「黒くて小さい虫は何?」・・・答え「あり」

第2問「小さくてどんぐりを食べる森の動物は何?」・・・答え「りす」

第3問「みんなが集まって勉強するところはどこ?」・・・答え「がっこう」

第4問「赤くて細長い辛い食べ物は何?」・・・答え「とうがらし」

第5問「白くてぴょんぴょん飛び跳ねる動物は何?」・・・答え「うさぎ」

「学年発表の時間にどうしてクイズを出すのかな?」と思っていたのですが、最後に答えの頭文字を並べると・・・

「あ」「り」「が」「と」「う」の言葉が浮かび上がりました。6年生も下級生に感謝の気持ちを伝えるためにクイズを考えてくれたのでした。さすが6年生、ひとひねりしてくれました。

この後は、5年生の運営委員会が山之口小〇✕クイズを出題して全校児童を楽しませてくれました。

1年生と5年生でおにごっこをしました

2月21日から、新型コロナウイルス感染対策緩和で国レベルが1に引き下げられました。これまで昼休みの運動場使用は、前半が低学年、後半が高学年と時間制限があったのですが、3月6日から全校児童が外で時間いっぱい遊べることになりました。1年生にとって、昼休み時間いっぱい運動場で遊ぶのは初めての経験でした。

午前中には、5年生から「昼休みに外でおにごっこをして遊びましょう。」と招待状が届きました。いつも以上に時間を気にして給食や歯みがきを済ませ、外で5年生を待ちました。

なかなか外に出てこない5年生に「あれ?今日遊ぶんだよね?」と心配している1年生でしたが、5年生がぞろぞろ出てきたら、ほっと安心していました。

ルールを確認しておにごっこのスタートです。今回は5年生が逃げ、1年生がおにとなって5年生を追いかけることが決定しました。5年生が手加減をしてくれたので、「あと少しで追いつける!」と1年生も大満足の時間でした。途中で、5年生担任の先生とこそこそ話をして、捕まえる人を決めている子もいました。5年生も1年生も汗だくだくで掃除に間に合うように移動していました。

5年生のおかげでいい思い出ができた1年生でした。

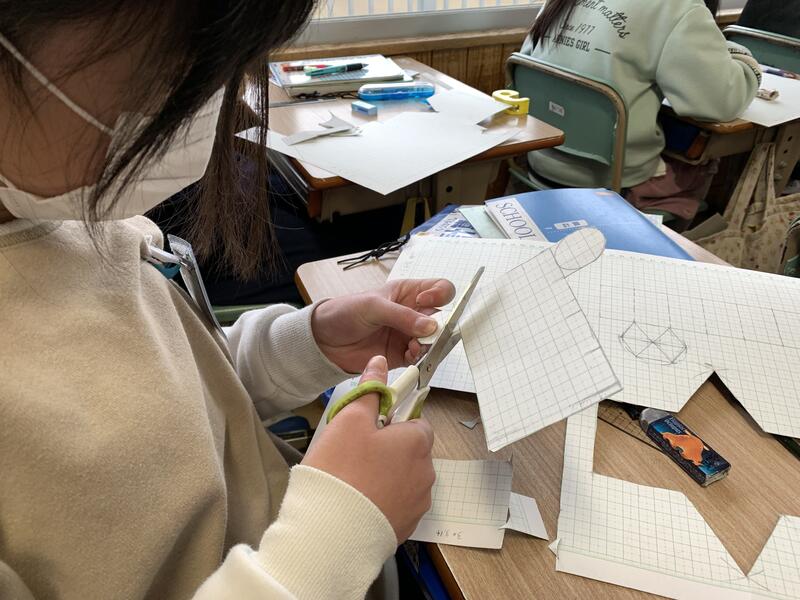

2年生 ~ 算数科 箱作り ~

算数科では、どの学年も立体の形を学んでいます。

その中で、2年生は、「はこの形」として、立方体や直方体の面や辺・頂点を学習しました。

最終的には、方眼紙を用いたいろいろな箱作りに挑戦です。課題の箱を作った後は、自由な

形の箱を作ることで内容の理解を図りました。

<こんな形も作りました>

<こんなサイズも作りました>

<展開図を作っちゃいました>

どの辺とどの辺の長さをそろえないといけないのか頭を悩ませながらも楽しそうに作業する子どもたちでした。

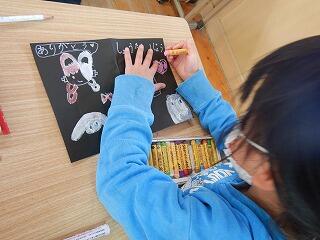

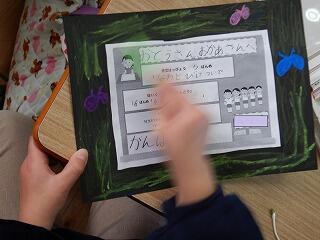

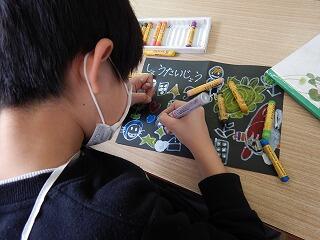

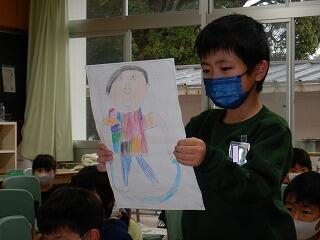

参観日(1年)

参観日のための準備段階からご紹介します。

家の人に参観日の招待状を書いています。黒い画用紙にホワイトマーカーでかいた字や絵が良く映えています。クレヨンで好きなものを熱心にかき足していました。

そして、参観日当日。

今年できるようになったことの紹介です。表に絵を、裏にその説明の文章をかいて元気に発表しました。

これはマット運動の様子です。前転ではなく後転にチャレンジしています。しっかり手をついて勢いよく回れているようです。

側転の様子です。これも手足が良く伸びてかっこよく回れています。1年生で側転ができるなんてすごいですね。

これは少し(とても?)難しい音読をしている様子です。『竹の子読み』と言われる読み方で、一人1文ずつ読むのですが読む順番が決まっていません。「よし、次に読むぞ。」と思った子が立って読みます。しかし、同時に2人以上が立つこともあるので、その時は他の子に譲るという選択肢も出てきます。瞬間的な判断になるのですが、子どもたちは慣れているようで周りの様子を見てうまく立ち回れていました。

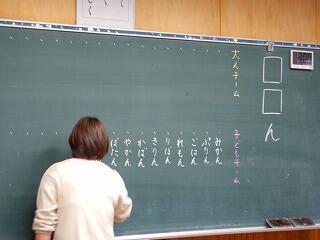

最後に、大人対子どもの「言葉探しゲーム」がありました。お題は、『「ん」で終わる3文字の言葉』です。まず、子どもたちが思いつくだけ発表した後、出てこなかった言葉を大人が考えて発表するという流れでした。思いの外子どもたちがたくさん発表していて言葉をよく知っているなと感心しました。しかし、大人も負けていられません。「しぎん」や「しびん」など、子どもたちが知らないような難しい言葉も出てきました。

ところが、子どもたちも負けていません。大人が発表している間にまた新しい言葉を思いついたようで、大人の発表が終わった後も次から次に付け加えて、とうとう黒板いっぱいに「ん」で終わる3文字の言葉が並びました。子どもたちの大勝利でした。

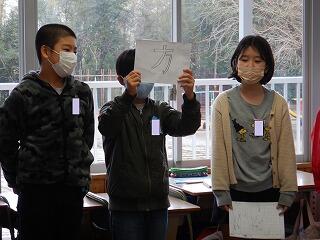

参観日(5年)

先週の参観日の5年生の様子です。

5年生は、1年間で学習したことを基に、問題を作ってクイズ形式で発表会をしていました。

上のグループは社会科の工業地帯の問題を出題しています。「太平洋ベルト」など、そういえば習ったことがあるなあと大人が思うような問題がいろいろありました。

このグループは、国語を選んだようです。

漢字の成り立ちの問題です。上のような形から生まれた漢字は何でしょう。答えは、、、。

「家」かな?と思ったのですが、正解は「方」でした。言われればそうかなとも思いますが、難しいですね。

このグループも国語ですが、▢の中に入る漢字を考える問題です。

脱▢、▢路、断▢。さて、この3つの▢に入る共通する漢字は何でしょう。

答えは、「線」ですね。

では、これはどうでしょう。

大▢、校▢、▢月、▢夢。この4つの▢に共通して入る漢字は?

うまく思いつけば、簡単、簡単というところですが、思いつかないともやもやします。

このグループは、算数の問題を用意していました。

台形の面積を求めるには・・・。じっくり考えれば分かるけど、時間制限があります。ぱっと答えられるとかっこいいですね。

見積もりは、大人の方が生活経験が豊富なので何となくこのくらいかなという勘がはたらく気がします。

多種多様な問題に取り組むことで感覚が鋭くなるのかもしれませんね。

5年生にとっては、問題づくりがよい復習となったことでしょう。

参観日(6年生)

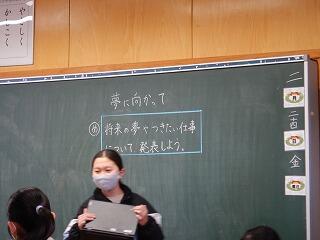

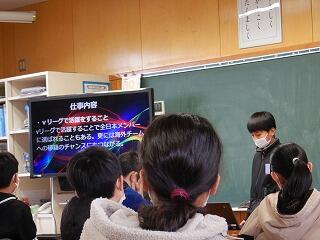

6年生は、中学校入学を目前にして、自分が将来の夢について考えて、発表していました。

「理学療養士」「バレーボール選手」「酪農家」「ハンドメイド作家」「イラストレータ-」「看護師」と、ここにあげられているだけでも子どもたちのめざすものの幅広さを感じます。その仕事に就くために必要な資格などもよく調べてあって、「へー、そうなんだ。」と思うような情報がいろいろありました。

きっとこれから様々な理由で目指すものが変わっていく子もいるでしょうが、しっかりした目標をもつというのはその子にとって大切な経験になると思います。

目指しているものに向かって、今できることを精一杯がんばってほしいものです。

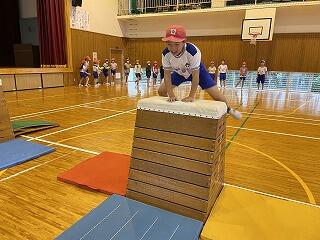

4年生 体育「ファイト!とび箱」

4年生は今、体育でとび箱の学習をしています。

「開脚跳び」「かかえ込み跳び」「台上前転」を練習中です。

とび箱は技のコツをつかむのはもちろん、「怖い」という気持ちに勝つのも大切です。

最初は、低い段からチャレンジしたり、補助マットを使ったりしながら、怖い気持ちに勝ち、色々な技に取り組みました。あきらめずに挑戦する子ども達の姿に感心しました。

これからも練習、がんばりましょう!

参観日

2/24(金)

今日は、本年度最後の参観日でした。どの学年も時間をかけて準備していました。一部ですが、子どもたちのがんばっている様子をご覧ください。今日は、2年生の様子の紹介です。

これは、日頃がんばっていることの紹介です。「弟のお世話」「野球」ですね。弟を大切に思う気持ち、苦しいことがあっても好きなことをがんばる気持ち、どちらも素晴らしいです。

これは、今年もらった賞状の紹介のようです。大きな声で誇らしげに発表していました。

次は、今年身に付けた技の発表です。授業中だけでなく、休み時間にもがんばって練習したのでしょう。

これは、歌の発表です。手話を交えながら表情豊かに発表していました。

これは、保護者の方なら分かるでしょう。家の人にこれまで育ててもらった感謝の気持ちを込めた手紙を渡した後に、ハグしています。今月の初め頃の宿題「ぎゅっとタイム」で毎日ぎゅっとしてもらったことを思い出しながら思い切りハグして(されて)います。家の人が外にいるのを見つけた子は、窓越しに感謝の気持ちを伝えていました。

これは授業参観直後の様子です。発表が終わって満足したようなほっとしたような雰囲気がありました。

2時間目は学級懇談のため、担任の先生がいませんでしたが、自分たちでしっかり自習をしていました。

ハイレベル!

5年の外国語活動の様子をご紹介します。

まず、前の時間の復習で、「Who is your hero?(あなたにとってのヒーローは誰ですか?)」という学習をしていました。

漫画のキャラクターだったり、野球選手だったり、身の回りの人だったりとその人のとらえ方によっていろいろなヒーローがいるものだなあと感じました。

次は、頻度を表す表現の学習です。always(いつも)、usuary(大抵)、sometimes(たまに)、never(全くない)を絵で表現しながらALTの先生が説明していきます。説明は全て英語なので、なかなかのハイレベルです。

例えば、「I ( )brush my teeth after lunch.」の( )には何が入るか先生と身振り手振りでやり取りしながら、食後は歯磨きをするから「always」が入るよね。とみんなで確認していました。

最後は、書く練習です。

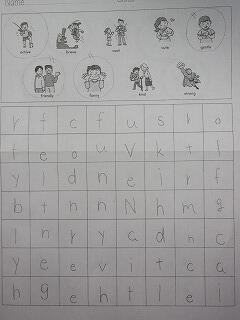

プリントの上の方に書いてある9つの英語から4つを選んで、下のマスの中に書きます。上から書いてもいいし、右から左に書いてもいいというルールです。空いているマスには適当にアルファベットを入れます。書き終わったら他の子と交換してどこにどんな単語が隠れているか探します。さて、上の写真には何という単語が隠れているのでしょうか。

単語を見つけたら、丸で囲みます。さあ、全部見つけることができたでしょうか。

このようにただ単語を練習するのではなく、ゲームを楽しみながら学習していきます。その中で、「あっ、これは見たことがある英語だな。」などと子どもたちが気付くようになると、英語に対する興味も高まってくるのではないでしょうか。

クラブ活動 楽しみだな

2月も下旬になりました。学校では、いろいろなことがまとめの時期に入ってきています。クラブ活動もいよいよ終わりが見えてきました。しかし、終わりがあれば始まりがあります。3年生は、学年が上がれば待ちに待ったクラブ活動に参加できます。

これまで、クラブ活動の時間には下校していた3年生。「ところで、クラブ活動って何をするの?」という疑問が生まれます。そこで、4年生になってどんなクラブに入るか迷わないように、クラブ見学の時間が設けられています。

さあ、どんなことをしているのか楽しみ、楽しみ。先生に連れられて見に行きます。邪魔にならないように気を付けて。

外ではスポーツクラブがサッカーをするのか、いろいろ準備しています。

スポーツクラブは後のお楽しみということで、部屋に入ってみると、タブレットを使って何かしています。パソコンクラブ!と思いましたが違うようです。タブレットの画面を見ながら絵を描いています。ここは、イラストクラブです。

6年生が、活動内容を説明してくれました。その後、活動の様子を見せてもらいます。今回は、描いたイラストをラミネート加工してしおりを作るようです。

部屋の外には、これまで描いたイラストも貼ってありました。いろいろな絵があって、楽しみながら描いたのがよくわかりました。

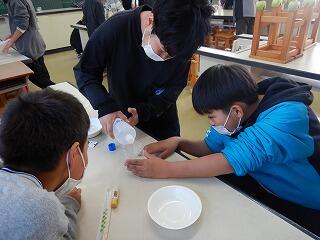

理科室では、紙皿に液体を入れて色づけしています。そして、箸で混ぜていくと・・・・・。

液体が固まりになってきました。これは、子どもたちに人気のある「スライム」です。

数種類の材料を適量ずつ混ぜてかき回すと化学反応が起こり、やわやわとろみのあるジェル状のスライムの出来上がりです。材料のバランスによって固さが変わります。いかにも理科的な活動ですね。3年生も興味深そうに見ていました。

他にもいくつかクラブがあります。さて、子どもたちはどのクラブが気に入ったのでしょうか。

おやおや、スポーツクラブではいつの間にかサッカーではなく、リレーが始まっていました。こんなふうに子どもたちの意見を取り入れながら内容を決めていくのも面白そうですね。

4年生 図工「つくって、つかって、楽しんで」

4年生は今、図工の学習で「つくって、つかって、楽しんで」という学習をしています。

板をのこぎりで切り、できた形から想像して組み合わせ、小物入れや壁掛けを作ります。

今回はのこぎりで切る作業です。

普段使い慣れないのこぎりに苦戦しながらも、友達と協力しながら楽しく活動しています。

きれいに切れた板を見て嬉しそうです。

これからどんな作品に仕上がっていくのか楽しみです。

感謝集会

昨日、感謝集会を行いました。日頃、お世話になっている地域の皆様に感謝の気持ちをお伝えする会です。

今回は「学校運営協議会」「学校支援ボランティア」「読み聞かせボランティア」「見守り隊」の合計15名の方がお越しくださいました。代表して「学校運営協議会」の委員長さんに話をしていただきました。

次に、6年生が全校児童を代表して感謝の気持ちをお伝えしました。

お礼の言葉が終わると、お越しくださった皆様に鉢植えの花をプレゼントしました。この花は子どもたちが秋からずっと水や肥料をあげて心を込めて育ててきたものです。喜んでくださるとうれしいです。

最後に、校長先生が改めてお礼を述べました。

今回来てくださったのは、子どもたち(学校)がお世話になっているうちのほんの一部の方々です。本当にたくさんの方々のお世話になりながら学校は成り立っているのだと感じます。これからも子どもたちを優しくそして時には厳しく見守っていただけると有り難いです。

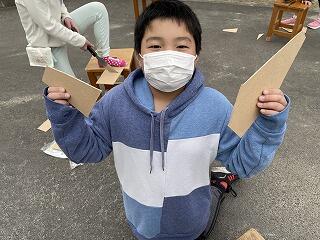

理科の授業 6年 発電と電気の利用

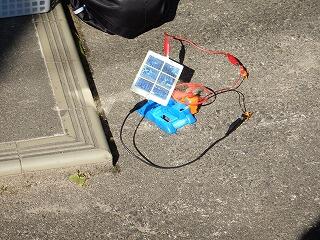

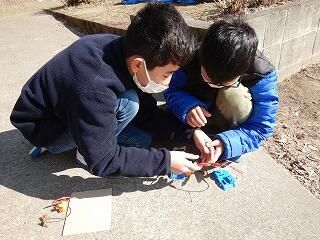

6年生は光電池を使った学習をしています。

この日は、上のような学習問題の答えを探るため、プロペラのついたモーターを光電池につなぎ、光が当たるとプロペラはどのように回るか実験していました。

みんな思い思いの場所に自分の光電池キットを置いて実験しています。ダンボールの板で光電池の一部を隠してプロペラの回るスピードを確かめているようです。

しばらくすると全員体育館近くに集まりました。鏡を使って日光を集めて光電池に当ててみることにしたようです。3年生のときに、日光を重ねるとより明るく温度が高くなることは学習しています。光電池はより強い光を当てると発電力が上がるのでしょうか。

みんなで実験した後はまた個人の活動に戻りました。プロペラが回らなくなると、「どうしたんだー?」と友だちといっしょに原因を探っていました。

これからまだまだ実験が続きます。楽しみながら新しい発見をしていくことでしょう。

3年 体育(跳び箱)

3年生が体育で跳び箱を練習していました。

跳び箱の向きや高さを変え、自分のチャレンジしたい跳び箱が選べるようになっています。

手をしっかりついて体を支えることができると安心して跳べますが、言うのとするのとでは全然違います。何度も何度も練習して少しずつコツをつかんでいきます。

跳び方がだんだん上手になっていきます。腕でしっかり体を支えているのが分かります。気持ちいいでしょうね。

跳ぶだけではなくて、台上前転を練習している子もいました。この技もしっかり腕を伸ばしておへそを見るように頭を中に入れてから回らないと回り終わった後、おしりが跳び箱から大きくはみ出してうまく着地できません。

しっかりがんばってね。

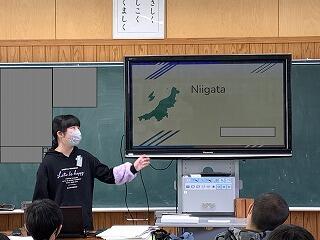

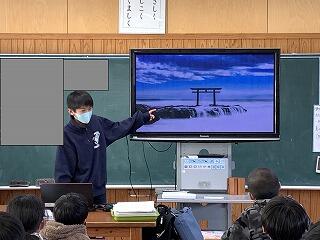

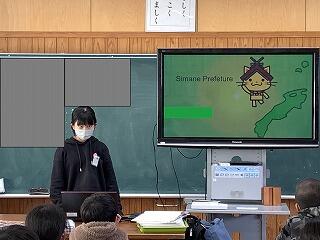

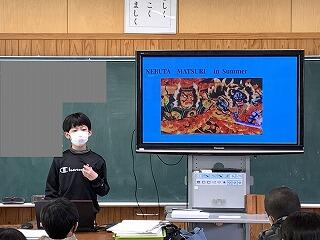

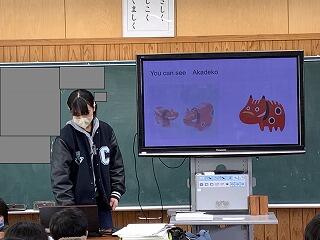

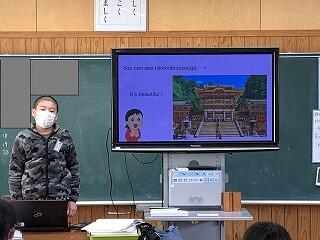

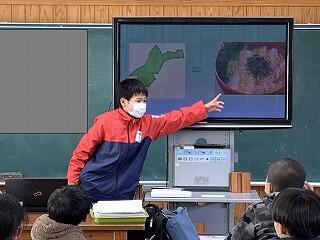

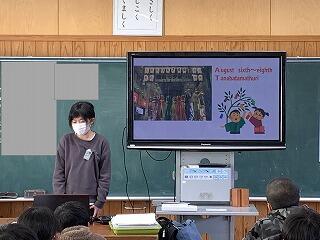

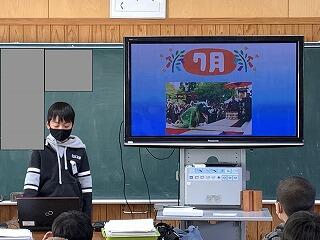

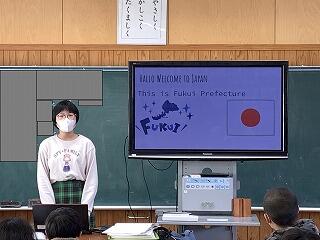

外国語科(5年)

今日の外国語科の学習で、5年生は各都道府県の観光地や名物、グルメについて調べたことをパソコンでプレゼンを作って発表していました。

きっと発表するために何度も台詞を練習したのでしょう。ただでさえ緊張するプレゼンを使った発表を英語で行うのはドキドキしたでしょうが、なかなか余裕のある表情で発表する子が多かったです。

それぞれの県の特徴が分かるような絵や写真を選んでいます。

さて、上の写真はどこの県でしょうか。このちょっと怖い感じは・・・ ねぶた祭で青森県でしょう。

「赤べこは知っているけど、さて何県だったかな」などと考えながら見ていると面白いですね。

形を見て分かるようであれば、かなり知識が豊富ということになるでしょう。都道府県の勉強をしている5年生ならさっと答えられるかもしれません。このように、英語や都道府県の特徴などいろいろと関係づけながら覚えると案外覚えやすいのかもしれませんね。

1年の体育の様子

先日、次年度の新入生の保護者説明会がありました。1年生も入学してから10か月が経ち、あと2か月もすると2年生です。少し時間をさかのぼって、1年生の体育の様子をご紹介します。

10月の体育の準備運動の様子です。準備運動は大事、しっかり足の曲げ伸ばしをしています。

これは、体全体を使ったじゃんけんのようです。グーなのか、パーなのか、チョキなのか相手に分かるように大きな動きで表現します。

11月初めの様子です。動きも何となくさまになっています。1対1だったり数人でやってみたりと少しレベルが上がっているようです。表情もいいですね。

この日は、タイヤ跳びにも挑戦していました。しっかり手をついて、「よいしょ。」

12月には、長縄もやっています。1年生だけど回る縄に入るタイミングをつかめるようになっています。

もうすぐ入ってくる新しい1年生に教えられるようになるといいですね。

学習発表会の準備

3年生が参観日の学習発表会の準備をしていました。あまり詳しくお知らせすると、発表会の楽しみがなくなるので大まかにお知らせします。

運動場では、体育関係の発表をする子たちがサッカーのパスの練習をしています。一人がその様子を撮影しているようです。パスし合う子の距離が近すぎるとパスしにくいけど遠すぎると画面に入りきらなくなるというジレンマに陥ります。

こちらは鉄棒です。どんな技を披露するのでしょうか。撮影が終わると記録した映像を2人でチェックして相談していました。

縄跳びをひたすら練習している子もいました。まだ撮影する段階ではなかったのでしょう。自分のペースでみんながんばっています。

教室では、タブレットとにらめっこしながら発表内容をまとめています。理科や図工、外国語について発表する班もあるようです。

24日の参観日に向けて、発表会の準備は続きます。

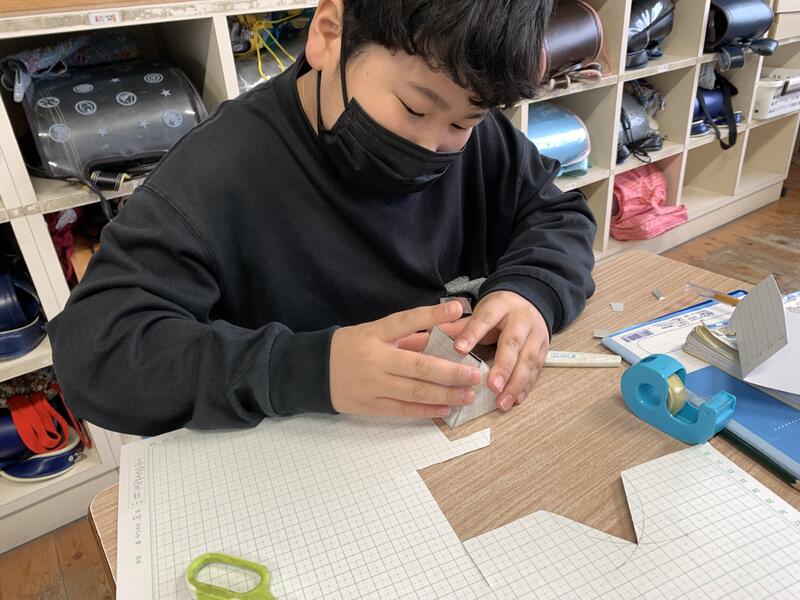

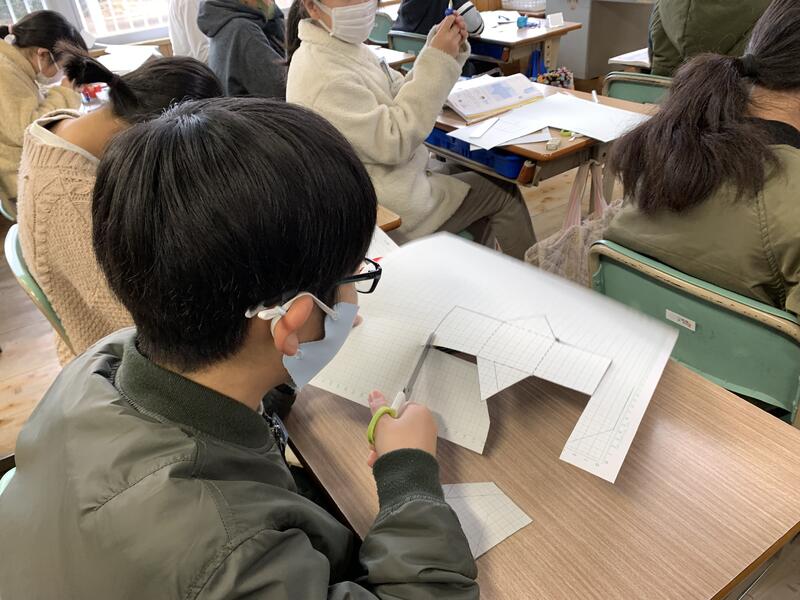

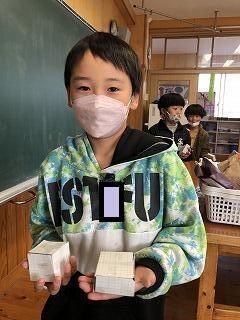

5年生算数「角柱と円柱」

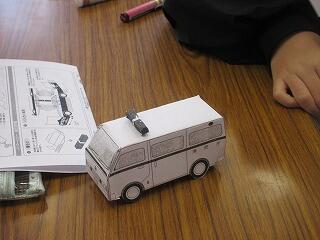

現在、5年生の算数科では「角柱と円柱」の学習を行っています。

学習も終盤に差し掛かり、角柱と円柱の展開図をかく学習に進みました。この学習では、展開図をかき、その図を切り取って立体を作成する活動を行いました。

まずは角柱の作成です。

今回は三角柱を作成しました。

方眼紙にコンパスを使って正三角形をかき、側面との長さを合わせて展開図をかきます。

展開図がかけたら、切り取って組み立てます。

ぞくぞくと完成し、嬉しそうに担任へ報告していました。中には「長さを間違えた!」と組み立てている最中に気付いた児童もいて、余った紙でもう一度作成していました。

次の日は、円柱を作成しました。

まずは円柱の側面の横の長さを計算で求めることを確認してから作成しました。

2日間の学習でたくさんの立体が出来上がりました!

近年は、パソコンを使って学習することも多くなってきましたが、児童の真剣な様子を見て、切ったり貼ったりすることも大切な活動だと改めて感じされられました。

弥五郎塾~山之口未来創造塾~

2月7日(火)に山之口シルバーヤングふれあいの里で「弥五郎塾(山之口未来創造塾)」が行われました。

「弥五郎塾」は、山之口まちづくり協議会の事業の一つで、まちづくり協議会の皆さんと山之口地区小・中学校の児童生徒が、山之口の現在や未来について語り合う座談会です。新型コロナウイルス感染症の影響もあり、3年ぶりの開催となりました。山之口小学校からは、6年生代表児童8名が参加しました。

「弥五郎塾」では、テーマ「笑顔あふれる住みよいまち(山之口)づくり」をもとに、6つの班に分かれて、ワークショップ形式で意見交換しました。まず、各班で地域や学校のよさ、課題について意見を出し合いながらグルーピングして、よさを生かすために、また、課題を解決するためにどんな取組が必要か、意見を出し合いました。

その後、全体で各班の意見を共有し、テーマの実現に向けて、地域と児童生徒が協力して取り組むべきことについて話し合いました。話合いでは、各学校で取り組んでいる伝統芸能伝承活動を他の学校も見て知ってもらうことの大切さや山之口の豊かな自然を守ったり、多くの人に知ってもらったりするための具体的なアイデアが出されました。

これから山之口の未来を担う子どもたちにとって、地域の方々と交流しながら、自分たちの故郷である山之口について一緒に考える中で、地域の方々の故郷に対する熱い思いに触れたり、自分たちが地域の方に支えていただいていることを実感したりする機会となりました。

また、話合いでは、中学生が主体となって活動してリードする姿が多く見られ、小学生6年生にとっては4月からの中学校生活に向けて、先輩から多くのことを学ぶ機会となったと思います。

クラブ活動(室内)

先日の室内のクラブ活動の様子です。

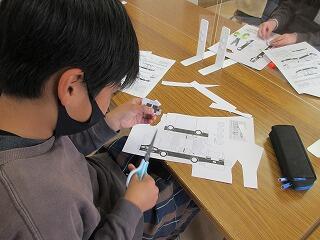

カルチャークラブは、ペーパークラフトに挑戦。1枚の紙から動物や建物などを作り出します。

まずは、線に沿ってはさみを入れ、形を切り出します。紙をあっちに向けたりこっちに向けたりしながら細かい作業をしていきます。切り終えたら、山折り谷折りに気を付けながら折り目を付けていきます。最後に、のりしろにのりを付けて貼り合わせると完成です。

出来映えは?きちんと折り目を付けてのり止めしたので、形がしっかりしています。みんななかなかの出来です。

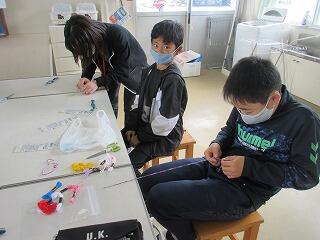

一方、手作りクラブでは先生が何やら説明をしています。刺繍糸を使って三つ編みをするようです。

糸の端を結んで、3本の糸を順に織り込んでいくときれいな模様の紐ができます。初めての体験でどの糸をどこにやればいいのか頭がパニック。でも、やったことがある子もいたようで、上手な子の編み方を見せてもらったり丁寧に教えてもらったりしながらどうにかこうにか作業を進めていきます。異学年で行うクラブ活動のよさですね。しかし、あまり速く作業しようとすると模様がおかしくなったり糸が絡まったりするので大変です。

慣れている子はきれいな模様の紐を編み上げました。初めての子には難しかったようですが、糸はまだまだたくさんあります。やり方を覚えればいつでもどこでもできるので、きっとみんなきれいな紐が編めるようになるでしょう。

さて、本年度のクラブ活動の時間も残りわずか。最後まで楽しく活動できるといいですね。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 1 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 1 | 26 | 27 1 | 28 |

宮崎県都城市山之口町花木2580番地

TEL

0986-57-2005

FAX

0986-57-2076

本Webページの著作権は、山之口小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

すでに従前から敷地内の禁煙には御協力いただいておりますが、山之口小学校は平成28年度から敷地内禁煙になっております。