富っ子ダイアリー

運動会に向けて

日曜日(5日)の運動会に向けて、木曜日に最後の全体練習を行いました。どの児童も気力十分で開会式、全校団技、閉会式の練習を終えることができました。練習の最後に、全員で円陣を組んで「運動会がんばるぞ~」「おう!!」と声をそろえ、気持ちを高めました。

午後には、PTA副会長の紺家さんが来校され、運動場のトラックの整備をして下さいました。麓小学校から運動場整備用のハローを借用しての作業でした。教頭先生もお手伝いをされて、二人で石ころなどを取り除いていました。軽トラックで引っ張ると、運動場が平らにきれいに整備されました。ありがとうございました。

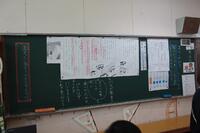

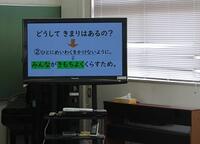

全校集会(10月)

10月の全校集会を行いました。校長先生からは、10月23日(木)に行われる「馬はともだち サラブレッドに親しもう」のイベントについての紹介がありました。朝日新聞の企画にJRA宮崎育成牧場が協力してくださり、実施することになったものです。その話を聞いて、うれしそうにしている児童がたくさんいました。

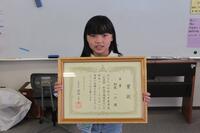

次に、10月の目標「きまりを守りましょう。」について深瀬先生から話がありました。きまりがどうしてあるのか?きまりを守ることでどんなことがよいのか?児童に考えさせながら説明されました。学校生活だけでなく日常の場面でのきまりにも意識が高まったことと思います。最後に、2名の児童の表彰をしました。

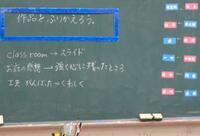

作品カードづくり(図工)

5.6年生が図工の時間に、「心に残った場面」の絵(読書感想画)を完成させました。今日は、その作品カード作りです。題材の絵本は「百羽のツル」で、群れをつくって北の湖へとわたっていくツルの物語です。出来上がった作品を友達とペアになり、Classroom のgoogle スライドにあるそれぞれの児童の作品カードに共同作業してコメントを記入していきました。紙に書いたものを友達間で交換して手書きするよりも、短時間で終わらせることができました。

学校だより(10月号)

学校便り「やまばと」(10月号)です。

御一読ください。 こちら⇒ R7_10月号.pdf 裏面こちら⇒DSC00609.pdf

環境美化の方に感謝

本校に来て下さる環境美化の方のお名前は、徳留 洋さんと脇屋敷 栄さんです。今週末に運動会を控えて、今週は2回(月曜日と水曜日に)来校していただけるそうです。いつも暑い中の長時間にわたる作業になるのですが、作業の段取りがよく、周囲の安全を確認しながら丁寧に進めていただいています。来ていただいた日は、本当に学校の環境がきれいになります。いつもありがとうございます。

運動会予行練習

運動会の予行練習を行いました。体調不良で欠席した児童がいましたが、その子の担当の係は、他の児童がカバーをして、本番通りにすべての内容を行いました。競技の部の優勝は白団、応援賞は赤団で、それぞれに勝利を分け合いました。

小規模校なので、本校では3年生から役員の仕事を担当しています。自分の出番が終わったら、ほっとする間もなく係の場所に移動して、競技の運営のお手伝いをしています。上級生の姿を見ながら、自分もやらなくちゃと動いてくれているのだと思います。ダンスも踊りもかけっこも団技も一生懸命な姿がたくさんありました。

10月5日の運動会本番もがんばっていきましょう。

雨のため予行練習は明日へ

昨晩からの雨のため、運動場の状態がよくないので運動会予行は明日に延期となり、明日の時間割との入れ替えになりました。昼休みには、団長の呼びかけで応援練習が行われました。体育館の前と後ろに分かれて白団と赤団が応援の動きや声のそろえ方を練習しました。団長や副団長の指示に合わせて、何回も何回も繰り返して練習しており、以前に比べると団全体のまとまりと勢いを感じる応援にかわってきました。

スクールトライアル終了

3日間のスクールトライアルが終わりました。南九州大学の永井蒼大さんが、母校の富吉小学校にもどってきてあっという間の研修になりました。研修中は永田先生が中心になって、授業参観の計画や放課後の仕事の説明をしてくださいました。5.6年生教室で、永井さんの卒業アルバム(校長室保管)を見ながら、子ども達との会話がはずんだとのことでした。

お別れのごあいさつで「将来の夢に向かって、大学にもどっても勉強を頑張っていきたい。」という言葉があり、職員みんなで激励と期待の拍手をおくりました。

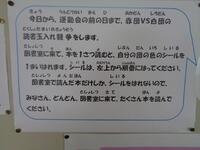

運動会全体練習

雨の心配をすることもありますが、運動会の全体練習は運動場で実施することができています。そして、回を重ねるごとに、上級生の言葉かけやサポートがうまくできるようになってきました。団の位置での整列や集合の仕方、全校団技(綱引き)の協力、全員リレーのそれぞれの走りや応援の様子に、団のまとまりを感じます。応援賞の採点は、運動会当日の応援の採点だけでなく、全体練習の時間の取り組みや読書玉入れの結果も含んで判定することになっています。今のところ互角の結果になっています。

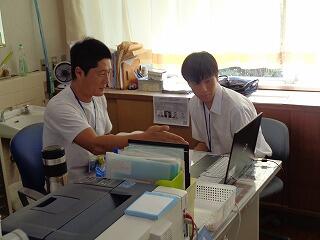

スクールトライアル事業

本日から3日間、南九州大学から永井蒼大さんが、学校体験に来ています。これは、教職を希望する県内の大学の1.2年生を対象にして教員の業務に対する理解や子どもとのコミュニケーションを図る機会を提供することを目的としています。永井さんは、本校の卒業生で数年ぶりに母校にもどってきたことになりまず。

朝から夕方まで、それぞれの教室の授業の様子を参観したり、校内の職員の仕事の様子を観察したりして、教員の日常の職務内容を体験しています。児童の立場ではなく教師の立場で学校を見ると、新たな気付きがあると思います。

浄水場見学(3.4年生)

3.4年生が校外学習で、市の一万城浄水場へ出かけました。支所のバスを利用しての社会科見学でした。市の担当の方から施設を案内して、説明をしたり児童の質問に答えたりしてくださいました。「この浄水場で働いている人は何人いますか?」の質問に対して、「この施設はコンピュータ管理をしているので、いつもはいません。」の答えで、びっくりした様子でした。一万城浄水場は、井戸からの水を消毒して提供しているとのことでした。見学したことを学校にもどってまとめることになります。

施設見学の受け入れ、ありがとうございました。

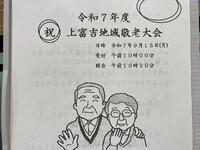

上富吉地域敬老大会

地域の敬老会行事が行われました。会場は小学校の体育館になっており、上富吉地域から50名ほどの方が参加されました。役員の方の事前準備や本番の進行のもと、高齢者表彰、踊りや太鼓の披露があり、立派なお祝いの会が行われました。参加者の中には、学校運営協議会委員や見守り隊の方もいらっしゃいました。会が終わって帰り際に、「今度は小学校の運動会ですね。」「また、よろしくお願いします。」と楽しみにされている様子がわかりました。

読書のすすめ

9月の読書イベントは、赤白対抗の読書玉入れです。読んだ本の数に合わせて玉入れの玉が団のかごの中に入り、運動会の赤団と白団でその数を競います。 運動会の練習が始まって運動の時間が増えていきますが、その中にあっても読書の時間をもてるようにと、取り組んでいます。

また、図書館サポーターの鳥越先生は、図書室の環境を整えるために、9月を感じる掲示物にしたり、新しく購入した図書のブックカバー貼りの作業を進めてくださっています。いつもありがとうございます。

これ、熱中症かも?

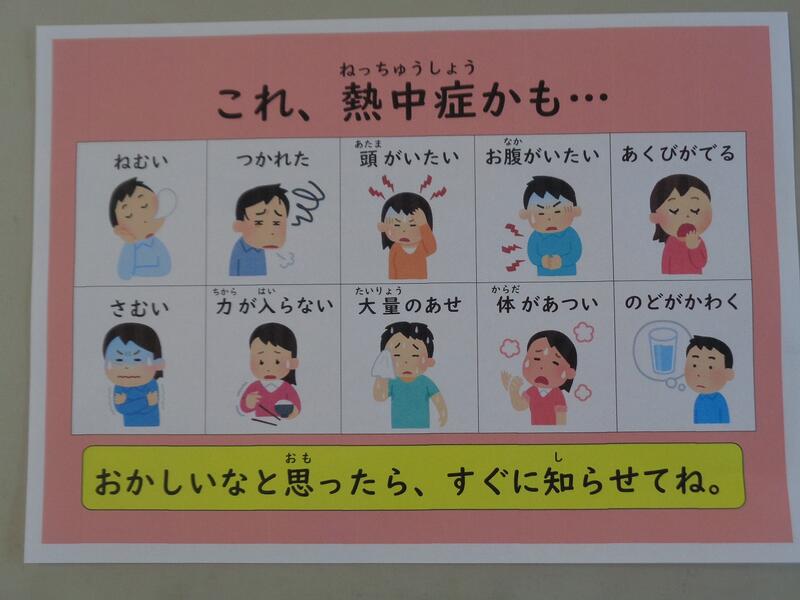

保健室の下之薗先生は、毎日の熱中症指数をチェックして「昼休みの外遊びの可否」を校内放送で伝えてくださいます。少しだけ朝夕の気温が下がってきたかなと感じますが、日中は風があっても相変わらず気温がぐんぐん上がって、暑さ対策は欠かせません。保健室には、経口補水液os-1や塩分チャージのタブレットなど準備されています。

また、教室には「これ、熱中症かも?」という資料を配付して、子どもたちに気付いてもらえるようにされました。体の不調に自分で気付けるようになることも大切ですね。

運動会全体練習②

雨の心配をしながらの練習スタートでしたが、予定していた開会式、エール交換、閉会式の練習は順調に進みました。1年生のかわいいあいさつや団長やリーダーによるエール交換など大変立派でした。途中に水分補給をしながら、最後は団ごとの応援練習をしました。団長やリーダーをお手本にして、応援の歌や掛け声など、団のみんなが少しずつ覚えて、動きや声が大きくなっていました。

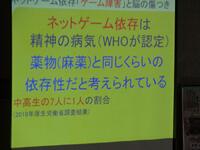

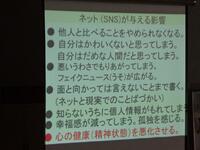

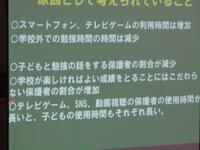

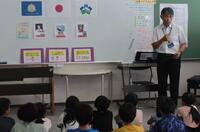

参観日、学校保健委員会

2学期初めの参観日は、授業参観、学校保健委員会、懇談会でした。学校保健委員会は、、市教育委員会の社会教育指導員の横田 浩先生をお招きして「メディアとの安全な付き合い方」と題して、お話をしていただきました。5.6年生児童と保護者を対象に、メディアの過度の使用や依存によって、いろいろな問題が起こっていることについて、具体的な資料をもとにしたお話がありました。メディア(スマホ、ゲーム)を使用する際のルールを一緒につくり、守れなかった時のことまで考えておくことが大切とのことでした。参加した児童は「お話の中身がよくわかった」「スマホのタイマー機能のアプリを自分も使っているので、便利だ」と話していました。

暑さ対策をしながらの体育学習

まだまだ暑さが厳しいので、職員も体育学習の場を工夫して、運動会の練習に取り組んでいます。運動場に出たときは、校庭の大きな樹木の木陰に入って準備運動をしたり、かけっこの練習は素早く終わらせて、残りの時間を屋内に移動したりしています。体育館や教室で、運動やダンスの動きを覚えたり移動の仕方を確認したりしています。夏休み明けの児童の体力の回復状況を見極めながら屋外での練習時間が増えていくと思います。

山之口どんどん祭りへ参加

山之口どんどん祭りが行われました。本校からも郷土芸能発表ということで、3年生以上の日程の都合のつく児童が参加して「棒踊り」を披露しました。当日は、気温が上がり真夏日になるような天候でしたが、児童は暑さに負けずに、一生懸命踊ってくれました。踊りの後には、かき氷とおやつのごほうびがありました。参加した児童の皆さん、保護者の皆様お疲れ様でした。

生活科での端末の活用

1.2年生の生活科の授業の様子を参観すると、端末を活用した授業がおこなわれています。今回は、google スライドを使って、花壇に栽培しているさつまいもの観察をまとめようとしていました。2年生は、慣れた手つきで文字入力をして進めていました。1年生は、友達の様子を気にしたり、見に行ったりしながら文字を打とうとしていました。撮影した写真を貼り付けすることにも挑戦していました。少しずつスキルが上がってきています。

運動会全体練習①

運動会の全体練習がスタートしました。台風の影響であいにくの雨模様でしたので、体育館に集合して行われました。練習の初めに、体育主任の深瀬先生から、「一人ひとりが精一杯がんばることで、よい運動会になるし、よい思い出がつくれます。そのがんばったことが自分の大きな自信につながります。がんばっていきましょう。」というお話がありました。練習を通して、返事や行動の素早さなど、児童のやる気を感じる第1回目の全体練習になりました。

教育公務員弘済会の教育研究助成について

今年度、本校は、日本教育公務員弘済会宮崎県支部から「教育研究助成事業」の学校研究助成金をいただくことになりました。昨日、宮崎県支部の山下参事、ジブラルタ生命の浜元所長が来校され、目録をいただきました。助成金を有効活用して、学校の教育的課題の解決に向けた校内研究を進めていきたいと思います。ありがとうございました。

保健だより(9月)

9月になりました。2学期がスタートして2週目に入ります。暑さ対策をして、過ごしていきましょう。

保健だよりをご一読ください。 こちら⇒ ほけんだより 9月-圧縮.pdf

冨吉小学校区 危険箇所マップ

学校便り9月号

9月の学校便りです。

ご一読ください。 こちら⇒R7_9月号.pdf

結団式

昼の富吉タイムの時間に結団式を行いました。体育館にA団、B団に分かれて整列し、保健体育委員会の進行で始まりました。団の色を決めるために、それぞれの団の掛け声の大きさで、ペットボトル(振ると色水になる仕掛けがしてあるもの)を先に選ぶことができます。それぞれの団が「がんばるぞー。お~!!」の声出しをして、選択の順番は、A団B団の順になりました。

選んだペットボトルを振ると、みんなの団が決まりました。今年の運動会は、白団団長が福地悠生さん、赤団団長が末廣莉希さんに決まりました。これから団の友達と力を合わせて運動会を盛り上げてほしいと思います。

非行防止教室

都城警察署の3名の職員の方による「非行防止教室」を低、中、高学年別に実施しました。

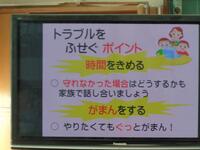

低学年は、生活の中のきまりや約束について、〇✖クイズをしながら正しいこと、間違っていることを考えました。質問への反応が良く、楽しく学習することができました。中学年は、ネットを使用したゲームのトラブルについて映像を見て、その原因や影響について考え、日頃の自分の生活について振り返りました。高学年は、インターネットの使い方について、ネットゲームをするときに気を付けること、日頃どのようなルールで使っているかを友達と話しながら、トラブルにならないためのポイントについて学習しました。

講師の方が言われていた言葉で印象に強く残ったのは、「がまんする」「あきらめる」ということでした。ルールを守り、それ以上やるのをがまんするとか、時間になったからあきらめてやめるとか、依存症にならないために強い気持ちをもつことが大切だと思いました。

2学期がスタート

夏休みが終わり、学校に元気な子供たちが戻ってきました。2学期始業の日は、1校時に担任の先生と夏休みの宿題や生活のことを振り返る時間をとって、2校時に始業式を実施しました。式では4年末廣咲希さんが代表で作文発表をしました。1学期を振り返って、2学期に向けて目標を立てて努力していきたいという立派な内容でした。

校長先生からは、「自分を大切にする」「自信をもつ」「粘り強く取り組む」についてスポーツ選手のエピソードを交えてお話がありました。納田先生からは廊下歩行や元気なあいさつについて、「廊下歩行名人」「がんばりカード」の説明がありました。

集合の段階から、全員が静かに始まるのを待つことができて、大変落ち着いていました。

PTA奉仕作業

8月24日(日)の朝6時30分からPTA奉仕作業をおこないました。

集合して、ラジオ体操をしました。山之口地区まちづくり協議会の中元様、下西様の協力をいただいて、山之口ゆるキャラパフォーマンスロボットの披露をかねて、ラジオ体操の実演をしてもらいました。その後、職員、保護者、児童で運動場や花壇の整備、体育館周りのくものす取り、側溝の泥上げを分担して行いました。途中、水分補給の休憩を入れながらの作業でした。作業後に、運動場東側に草などを集めましたが、軽トラック2台分ぐらいの量になっていました。

8月26日の2学期の始業に向けて、学校がとてもきれいになりました。参加された皆さん、ご協力ありがとうございました。

山之口地区小中学校合同学校運営協議会

地区内4校(山之口中、山之口小、麓小、富吉小)で、合同の学校運営協議会を開催しました。山之口総合センターを会場として、各校の委員の方に参加していただきました。今回の内容は、「各校の危険箇所マップの確認と見直し」でした。参加された委員の方のご意見や感想をもとに、マップの記載内容の改善や追加について共通理解をしました。委員の方から「自然豊かな場所であるので、小さいうちに体験させたい気持ちもあるのだが・・・・。」「スタジアムの完成で、交通量が多くなり、交通安全の意識を強くもたなければならない。」「学校は違っても同じような課題があることがわかった。」といった感想がありました。委員の皆様の貴重なご意見がたくさんあり、充実した時間となりました。

備品整理

夏休みに入り、児童は学校に登校しませんが、先生方はまだまだ大忙しです。この時期に、日頃できない研修を実施したり、校内の片づけや環境整備をしたり、備品の整理や点検をしています。

午後から、先生方は備品の点検をしています。ここでもPCを使って、備品台帳にチェックしていきます。備品があるか、設置場所はどこか、備品シールは貼ってあるかについて、校内を調べています。お疲れ様です。

夏休みプール開放(PTA主催)

本校は、夏休みのプール開放をしています。保護者の要望とご協力のもとに、夏休みに入った最初の5日間で実施しています。時間は、10時15分から11時45分でおこない、監視は各家庭1回の役割分担で、保護者の皆さんが協力して進めていただいています。

初日の今日は、曇り空で泳ぐのにも監視するのにも丁度よい天候でした。開放は、29日(火)が最終日です。安全に気を付けて、楽しい活動になるとよいと思います。

1学期終業式

今日は、1学期の終業の日です。1年生が70日、2~6年生が72日の1学期の学校生活でした。終業式では2年生の西森るなさんが、1学期の学校生活についての作文を発表しました。「漢字の練習や計算をがんばったこと」「生活科で弥五郎どんの館に出かけて楽しかったこと」について振り返り、2学期も楽しい学校生活にしていきたいと上手に発表しました。

納田先生の話は、「た・の・し・い・な・つ・や・す・み」でした。1年生の児童もお手伝いで参加して、夏休み中の生活のポイントについて、説明がありました。どれも大切な内容でした。

明日から、夏休みです。安全で健康で、有意義な夏休みを過ごしてほしいと思います。

水泳学習のまとめ(着衣泳)

全校水泳の時間に「着衣泳」の学習をしました。1.2年生は小プールで、3~6年生は大プールでの学習でした。水着の上に、長そで長ズボンの服を身に着けて、水に入ります。首のところまで浸かって水の中を歩いたり走ったりしました。「服が重いです。」「歩くのが疲れます。」という児童の声がたくさん聞こえてきました。その後、背浮きに挑戦して、最後にペットボトルを使って水に楽に浮く練習をしました。すぐに慣れて、浮くことができる児童もいてびっくりしました。本校では、着衣泳 の学習を毎年実施しています。とても大切なことだと思います。

楽しい外国語の時間

ALTのローレンス先生が、学習の終わりの時間に、「Kahoot(カフート)」を使って、学習内容の確認をしていました。これは、4択問題に答えながら、チームで正答率や速さを競い合うもので、結果がランキングで出るようになっていて、児童も楽しく取り組んでいます。問題文に合ったイラストや答えを探していきますが、速さを競い合うのでミスも多くなります。学級全体の成績の結果で、次の問題のレベルへ進んでいけるようになっています。

図書館設営(夏)

図書館の設営が「夏バージョン」に変わっていました。図書館サポーターの鳥越先生が、毎回季節に応じた飾りつけをしてくださいます。7月はひまわり、そして涼しさを感じる「水族館」です。児童は、特設コーナーに来て、絵本や図鑑などを開いたり読んだりして楽しそうにしていました。ペーパークラフトの「カツオ」「エイ」なども展示されています。

図書館便り(7月)

不審者対応避難訓練

都城警察署の前田様、スクールサポーターの丸山様を講師にお招きして、不審者が校内に侵入した場面を想定した避難訓練を行いました。職員は、不審者への初期対応をどのように行うか、児童の避難誘導をどのように進めるかということ、児童は、校内の不審者情報が入ってから先生の指示に従って安全に避難できるかということをねらいにしていました。訓練後の振り返りをして、「約束を守って、避難が上手にできた。」「不審者に対してどのような言葉かけをして行動を抑止するのか、難しかった。」という感想がありました。

最後に、講師の方が「さすまた」の使い方について実演をして解説してくださり、大変勉強になりました。

伝統芸能継承②

今年度2回目の伝統芸能の練習の時間でした。3~4年生は音楽室で「棒踊り」を、1.2年生は1年生教室で「俵踊り」の練習をしました。慣れない1年生は、2年生や担当の先生方の動きをまねしながら練習に励んでいました。少しずつこつをつかんできたようでした。 9月のはじめに山之口「どんどん祭り」があるので、それまでには踊れるようになってほしいと思います。

学校訪問

7月10日に、学校訪問がありました。市教育委員会と南部教育事務所から5名の方が来校され、午前中は、各学級の授業の様子を参加され、午後は授業をもとにした研究協議会を開きました。穝所先生が3年生児童と一緒に国語科「まいごのかぎ」の研究授業をされました。児童が学習のガイド役を務めながら、考えたりまとめたり、友達の考えを聞いたりする学習の様子がたくさん見られました。主人公の気持ちがかわったところを物語の文章から真剣に考えていて、児童の意欲と成長を感じました。授業が終わって、「人がいっぱい見に来て、すごく緊張した~。」の言葉がたくさんあったとのことでした。研究授業、とても立派でした。ありがとうございました。

7月の保健だより

毎日暑い日が続いています。

7月の保健だよりには、大切な内容がもりだくさんです。 こちら⇒ ほけんだより 7月 (1).pdf

的野正八幡宮 六月灯 灯籠づくり

6月の中頃から学校全体で取り組んできた六月灯の灯籠も児童分が完成しました。先日、的野正八幡宮の氏子総代の山下さんが受け取りにおいでになりました。児童が思い思いに描いた灯籠が、神社の境内に飾られます。楽しみですね。

七夕飾り

毎年この時期になると七夕飾りが行われます。1年担任の納田先生が笹竹を準備してくださっています。1年生もなれない文字で、願い事を書いていました。「字が上手になりますように。」「勉強ができるようになりますように。」「早くスイカわりができますように。」というものでした。上学年は「スイミングがもっと上手になりますように。」「推しに会えますように。」「好きなおもちゃが手にはいりますように。」「家族が健康でいられますように。」と具体的な内容になっていました。それぞれの願い事があったようでした。

体育館前の花壇がきれいに

富吉地域には、学校や子どもたちを見守ってくださる方がたくさんいらっしゃいます。朝の登校見守り隊、読み聞かせボランティア、踊りの保存会などの方です。また、正門近くの清掃や花壇の手入れをして下さる方もいらっしゃいます。

月曜日に学校に出勤すると、体育館前の花壇にたくさんの花が植えてありました。水やりをして、これから大きく育ってほしいと思います。暑さの厳しい中での作業だったことと思います。植えてくださった池畑さん、ありがとうございました。

全校集会(7月)

7月の全校朝会をおこないました。校長先生は、国スポ障スポの話をされました。国スポが持ち回りで行われること、2027年に宮崎国スポがあること、都城市で行われる競技のことについて説明があり、テーマソングの「ひなたのチカラ」の曲を全校で聴きました。また、下之薗先生は、夏の病気に負けない過ごし方について、熱中症にならない生活について、注意すること、心がけることを話してくださいました。全校集会の後には、たくさんの人が表彰されました。おめでとうございます。

水泳学習(全校)

猛暑のため、水泳学習にも配慮が必要です。塩素濃度のチェック、水温、気温の計測を朝のうちに行いますが、驚くことに朝8時の段階で水温が30度近くになっています。水温が高くなりすぎると、水泳学習は実施することができません。暑さが厳しくなる前の時間帯に変更して、実施しました。

学校だより「やまばと」7月号

7月の学校便りです。ご一読ください。

※こちら⇒ R7_7月号.pdf

Yk学習(山之口地区合同学習)4年生

4年生がYK学習に出かけました。当初の予定では富吉小体育館でドッジボールなどをして1回目の顔合わせをおこなうことになっていましたが、暑さが厳しいため、空調設備のあるシルバーヤングふれあいの里に会場を変更して実施となりました。本校の4年生児童と穝所先生の進行で、楽しい時間を過ごすことができました。

①仲間づくり②バースデーライン③ジェスチャーゲームの3本立ての活動が用意されていました。初めの頃は、緊張した様子が見られた子どもたちでしたが、ジェスチャーゲームをする頃には、大きな歓声や拍手が聞こえるようになりました。2回目以降の学習が楽しみになったことでしょう。

富っ子集会(3.4年生発表)

富っ子集会があり、今回は3.4年生の発表が行われました。全校児童が音楽室に集合して始まりました。3年生は学年が上がって練習を始めたリコーダーを使って、BGMや曲の演奏を楽しく上手に行うことができていました。また、金子みすずの「私と小鳥と鈴と」の詩の暗唱がありました。暗唱しながら自分たちで考えた振り(動き)を入れて表現していました。3.4年生の子どもたちの元気と勢いを感じました。

楽しみにしていたプール開き(全校)

児童が待ちに待ったプール開きがありました。

初めに、体育館で担当の穝所先生からお話がありました。今年のプールでの学習の目標やプールでの学習の約束、笛の合図について、確認がありました。準備運動を済ませて、いよいよプールに移動です。天気にも恵まれ、プールに入った子どもたちの姿は、笑顔いっぱいで満足しているように見えました。

水慣れや水遊びをして、それぞれの学年で快適なプール開きの時間を過すことができました。

(低学年の教室では、プール開きの前に、学級でもプールでの学習についてていねいに指導されていました。)

PTA救急救命法講習

保護者を対象に、救急救命法の講習を行いました。本校では夏休みに入って最初の5日間、プール開放をしています。監視を保護者が分担してしてくださる関係で、とても大切な講習です。今回は、消防署からDVDをお借りして、学習しました。副会長の山下さん(消防士)が、非常時には、①心肺蘇生法を行うこと②AEDを使うこと③ためらわずに救急車をよぶことの3つをまとめとして、話をされました。参加された保護者の皆様、お疲れ様でした。

富吉小のHPの閲覧 ありがとうございます

2月の参観日の案内

2月27日(金)は、今年度最後の参観日になります。授業参観では、これまでの学習のがんばりやまとめの発表が行われます。多くの保護者の皆様の参加をお待ちしております。

詳しい案内は、こちら⇒ r72月参観日案内(1月).pdf

富吉小学校保護者の皆様へ

11月の参観日

11月28日(金)は、参観日です。

2校時 全校懇談会

3校時 持久走大会

と、なっています。多くの保護者の皆様のご参加をお願いします。

案内はこちら⇒ r7参観日案内(11月).pdf

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 1 | 6 | 7 |

8 | 9 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 1 | 18 | 19 1 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |

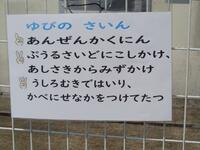

【富吉小学校 生活のきまり】

本校では、子どもたちの健全育成のため、「富吉小 よい子のやくそく」を定めています。

「富吉小 よい子のやくそく」は、子どもたちの9年間の成長を見据え、山之口地区小中学校で協議して見直しを行っております。

今後、さらに子どもたち一人一人の基本的人権に配慮した「富吉小 よい子のやくそく」になるように、教職員や児童生徒、保護者の声に耳を傾けながら見直しを進めてまいります。

〒889-1801

宮崎県都城市山之口町富吉1659番地1

電話番号 0986-57-3151

FAX番号 0986-57-3664

本Webページの著作権は、都城市立富吉小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。