富っ子ダイアリー

富吉小 図書館便り

図書館便りです。ご一読ください。

うれしいニュースがあります。 こちら ⇒ 2月_compressed.pdf

校内美化活動(花いっぱい活動)

山之口地区まちづくり協議会から花の苗を200ポットいただいたので、全校児童で、美化活動をしました。環境担当の深瀬先生の説明や指示をきいて、学年ごとに分かれて作業をしました。作業は、体育館前の花壇に苗を植えること、植えた苗の花摘み、花壇の草取りでした。ALTのローレンス先生もお手伝いをしてくださいました。

植え付けた苗は、これからお世話して、3月末の卒業式、4月の入学式の時に会場を彩る花になります。引き続き、みんなでお世話していきます。

学校のためにできること(5.6年)

5.6年生が、富吉小学校ためにできることを考えて、学校の西側にあるフェンスのペンキ塗りをしてくれました。

担任の永田先生の計画で、水曜日の午前中に行いました。朝は、雨の天気だったのですが、作業を始める頃にはすっかり天気も回復していました。

作業の段取りを説明して、いざスタートしました。「汚れてもよい服を」と家庭には連絡をされていたのですが、やはりペンキを付けてしまった児童もいました。集中して作業をしたおかげで、さびて茶色くなっていたフェンスがきれいな緑色によみがえりました。

5年生は授業の関係で、途中からその場を離れましたが、6年生は記念写真を撮って、後片付けまでがんばっていました。5.6年生の皆さん、ありがとうございました。

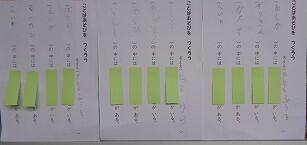

ことばの中に何がある?

1年生の国語の学習を参観しました。言葉探しの学習で、一つの言葉の中にある別の意味をもつ言葉を探して、学習プリントにまとめていました。1年生がまとめた問題の答えを見つけることはできますが、いざ自分で言葉探しをしてみようとすると、なかなか思いつきません。子どもの発想や頭の柔軟性は素晴らしいですね。

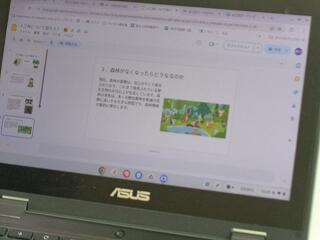

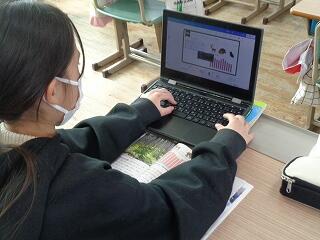

学習のまとめの提出

5年生が社会科学習のまとめをしていました。学んだことをプレゼン資料にまとめて、先生に提出することになっているようです。GoogleスライドやCanva(キャンバ)など、自分が使いたいものを選んで、端末操作を始めています。関係のあるイラストを探して挿入したり、数値を表入力して棒グラフを作成して貼り付けたり、アニメーションを入れて動きを出したりと、スキルが上がっているなと感心します。先生も画面を共有しながら、児童にコメントして称賛しています。

伝統芸能の練習(全校)

学校では、次年度に向けて、踊りの練習(伝達)を始めています。練習しているのは、棒踊り(正近棒踊り)です。6人が一組になって棒を持って踊るので、隊列の場所によって覚える動きが変わります。4月からの新しい学年での隊形を決めて、その場所ごとに上級生が下級生に踊りを教えていきます。4月から中学生になる6年生は、その様子を見守り、隊列に参加できない1、2年生にお手本を見せながら踊りをていねいに教えていました。

学校全体で伝統芸能の継承活動が行われています。

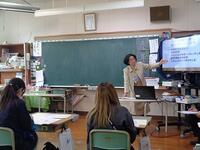

第5回学校運営協議会

今年度最後の学校運営協議会を開催しました。今回は、授業参観、学校評価結果の説明と協議、意見交換をおこないました。授業参観では、個人用端末の活用、算数の文章問題の読み取りや立式、粘土や竹ひごを使った算数的活動、国語の文章指導、ALTによる外国語学習など、各学年の様子をじっくり見ていただきました。

学校評価については、おおむね良好なコメントをいただき、承認をいただきました。意見交換では、児童の読書活動の推進のこと、地域でのあいさつの活性化のこと、日常生活の中での安全のことが話題になりました。いつも、学校のこと児童のことを温かく見守っていただきありがとうございます。

食に関する指導(3~6年生)

山之口給食センターの栄養教諭の黒木先生をお招きしての食に関する指導の2回目を3・4年生、5・6年生を対象に実施しました。学習の流れは前回と同じようなものですが、さすが、学年が上がるにつれてアイデアもおにぎりつくりの自信も高まっている感じでした。

学習が終わり、給食の時間には、おにぎり作りの実践でした。手慣れた児童は、三角おにぎりを上手に作ることができていました。前回と異なり、白ごはんにふりかけがついていたので、おにぎりにする前にご飯にふりかけてにぎっていました。ちょっと大きすぎる気もしましたが、満足そうな子どもたちでした。黒木先生お忙しい中、ご指導ありがとうございました。

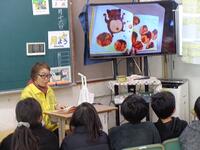

朝の読み聞かせ

朝の時間に読み聞かせが行われました。読み聞かせボランティア「やまばと」の皆さんが来校され、子どもたちが楽しみにしている時間がスタートしました。毎回のことですが、話に夢中になっている表情、その都度反応してつぶやいたりわらったりしている児童の姿に、読み聞かせのすばらしさを実感しています。学年に合わせた内容を考えてくださり、5.6年教室では、卒業に向かう6年生へメッセージを送る内容になっていました。

何と、今回が今年度最後の読み聞かせということで、学級ごとに読み聞かせのお礼(感謝メッセージ)の贈呈を行いました。会が終わって学級から控室の校長室にもどって来られた皆さんの表情もほっとした笑顔でした。「毎年いただいているからもう10年分たまったわ~。」と言われる方もいらっしゃいます。「来年は、現役の保護者の方、祖父母の方にも参加してもらいたい。」と4月からの活動を考えてくださっています。

新美潤子様、鵜戸西雪子様、下德和代様、別府洋子様、別府恵子様、

令和7年度の読み聞かせ、ありがとうございました。

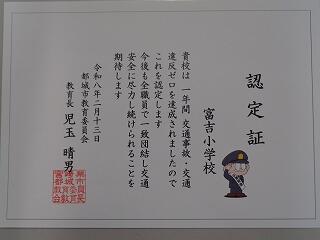

交通安全認定証

学校の児童、職員が元気に登校、出勤できることはとてもうれしいことですね。

今回、市教育委員会から令和7年度中の職員の交通事故・違反がなかったことに対して「認定証」をいただきました。これからも、心と時間に余裕をもって安全運転に心がけたいと思います。児童の自転車乗りについても、継続して指導をしていきます。

キンカンちぎり(1.2年生)

1.2年生が生活科の時間に、校外学習に出かけました。目的は、キンカンちぎりの体験学習です。学習の協力をして下さったのは、南茂博さん。本校の歴代PTA会長の中のお一人です。

児童は、運動場に整列してから、田尻先生と納田先生の引率で学校近くの南さんのハウスまで歩いていきました。あいさつを済ませると、早速ハウスの中で、きんかんの実の収穫の仕方を教えていただき、児童は収穫に挑戦しました。はさみをもってヘタのところを切るのが細かい作業で苦戦したようです。少しずつ慣れていき、ていねいに収穫することができました。

収穫したキンカンは、お土産でいただきました。試食をした児童は、「あまくておいしかった。」「おいしかったけど、少しすっぱかった。」と言っていました。

南様、学習へのご協力ありがとうございました。

キッズキャップの贈呈(千葉ロッテマリーンズ)

2月はプロ野球のキャンプインです。宮崎県内に多くの球団がやってきています。都城市でキャンプをしている球団は千葉ロッテマリーンズで、整備された都城運動公園野球場、屋内競技場、屋内投球場を会場にして練習しています。

この度、球団からのご厚意により都城市内の全小学生に千葉ロッテマリーンズのキッズキャップの贈呈があり、本校にも全児童分のキャップが届きました。学級で児童に配付してもらいました。

この機会に、キャンプ会場まで出かけてみてはどうでしょうか。

食に関する指導(1.2年生)

山之口給食センターから栄養教諭の黒木先生をお招きして、4校時に食に関する指導を行いました。今回は、その1回目で低学年(1.2年生)に向けての学習でした。3月にあるお弁当の日に向けて、おにぎりづくりに挑戦する内容でした。

初めに、黒木先生からおにぎりのよさや手軽さ、具材を工夫すると栄養のバランスがよくなることを教えてもらいました。その後、おにぎりの作り方を実演してもらいました。それから、お弁当の日に自分が作ってみたいおにぎりを考えました。具材は、ツナマヨ、梅干し、塩こんぶ、ハム、ソーセージなどなど。

給食の時間には、配膳が終わった段階で、お椀の中のご飯をラップを使いながらおにぎりにしました。自分でつくったおにぎりでの給食は、いつもよりもおいしく、早く食べることができたようでした。1.2年生の皆さん、家でも挑戦してみてくださいね。

新入学説明会

4月に入学予定の新入生保護者を対象に入学説明会を実施しました。

校長あいさつの後に、それぞれの担当から、①小学校の学校生活について、②児童の健康な生活について、③一人一人の困り感に応じた教育について、④学校納入金について、⑤PTA組織と令和8年度の学校行事について 説明がありました。令和8年度の新入生は4名です。4名ともすでに学校にお兄さんお姉さんがいらしゃるご家庭ですので、小学校のことは、わかっていただいていると思います。

あと2ヶ月もするとぴかぴかの1年生が入学してきます。今から楽しみです。

2月の校内掲示

2月の校内掲示は、節分に関係して「鬼」がたくさんいます。心の鬼を追い出そういうことで、児童や先生の心の鬼も書いてあります。「めんどくさい鬼」「わすれんぼう鬼」「寝坊鬼」「夜更かし鬼」「おこりんぼ鬼」などたくさんです。折り紙には、個性豊かな表情の鬼が勢ぞろいしています。

寒い2月ですが、心の鬼を追い出せるようにがんばっていきましょう。

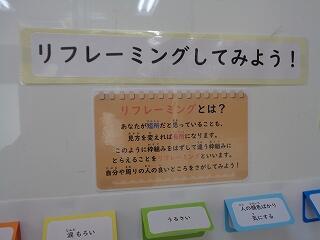

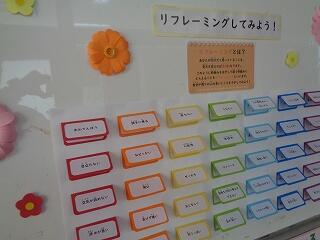

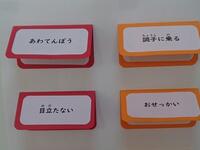

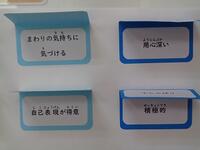

保健室前の掲示板(リフレーミング)

リフレーミング(reframing)とは、物事の枠組みを変え、違う視点から見ることを意味する心理学用語です。欠点や不安といったネガティブな物事も、考え方の前提を変えることで、長所や期待などポジティブなものとして捉えられるようになります。保健室前の掲示板には、リフレーミングがたくさんありました。言い換えられるか挑戦してみましたが、これがなかなか難しかったです。物事を違う視点から考えてみる頭のやわらかざや心の余裕が必要だなと思いました。

こんな感じです。 (上の写真の言葉をリフレーミングすると・・・下の写真の言葉になります。)

全校朝会(2月)

朝の時間に、2月の全校朝会を行いました。校長先生からは、1年で一番短い2月のことと「春のかくれんぼ」について、身の回りなどから春をさがしてみようという話がありました。深瀬先生と田尻先生からは、2月の生活目標「気持ちの良いあいさつをしよう」について、学級のあいさつカレンダーの取組とプラスワンのあいさつ(「おはよう。きょうもがんばろうね。」のようにあいさつの後に一言付け加えて伝えるというもの)について説明がありました。

そして、県読書感想文コンクール、都三書写展、市精励賞について、多くの児童が表彰されました。おめでとうございます。

ほけんだより(2月)

保健だよりです。ご覧ください。

図書館サポーターによる木曜日の読み聞かせ

本校の図書館サポーターは、鳥越鮎美先生です。本校児童がたくさん本を読んで、読書が大好きになるように、いろいろな取組をされています。例えば、図書館の整備(設営や新刊図書の事務処理など)、水曜日の給食時間の校内放送での読み聞かせです。 加えて、今月は、木曜日の昼休みの読み聞かせをして下さいます。低学年の児童が、挿し絵やせりふに素早く反応して、楽しい時間を過ごしています。鳥越先生、ありがとうございます。

学校便り(2月号)

2月の学校便りです。

ご覧ください。こちら⇒ R8_2月号.pdf

富っ子集会(5.6年生発表)

富っ子集会で、5.6年生が合奏の発表をしました。名探偵コナンのテーマ曲でした。音楽の時間に練習していた様子は、何回か参観していたのですが、この日のために練習を積み重ねてきていたのだとわかりました。大変難しい曲でしたが、5.6年生一人一人が自分の楽器に集中して自信をもって演奏をしていました。発表の後には、みんなから大きな拍手がありました。下級生からは、「みんなの音が合わさってとてもよかったです。」「演奏の音がよく聞こえてじょうずでした。」と感想が伝えられました。終わってから、6年生に話しかけると「さびの一番よいところをミスしてしまったのが悔しい。」と振り返っていました。

合奏は2月末の参観日でもう一度発表することになっています。5.6年生とても上手でしたよ。

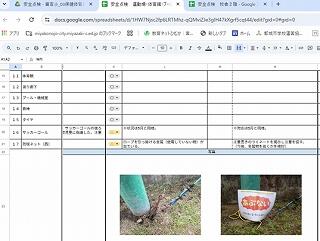

安全点検をデジタル化

毎月行っている保健体育部の計画による校内安全点検を、今年度からデジタル化しています。先生方は、数名に分かれ職員用端末を持って校内を移動しながら、点検そしてチェックしていきます。点検で修理や不具合のある場所が見つかった場合は、写真をとって点検シートに貼り付けます。

点検結果は、担当者が集約して管理職が確認し、その後の修理や営繕に向けての動きになります。2学期には、児童による安全点検も行ってみました。

3年生クラブ見学

3年生が、クラブ活動の見学をしました。クラブ活動は4年生以上の児童が参加している学習です。見学メモをもった3年生が運動クラブと文化クラブの2つを回って活動の様子を見ながら記録をしていました。見学をした3年生は、4月までに自分のやってみたいクラブを希望していきます。

都城大弓・・体験学習(新聞掲載)

宮崎日日新聞1月24日(土)に大弓の学習の様子が掲載されました。

図書館便り(1月号)

図書担当の納田先生が図書館便りを出されました。ブックソムリエの継続や図書館サポーターの鳥越先生による木曜お話会について書いてあります。ご覧ください。

都城大弓・・体験学習

3.4年生が都城大弓の弓師の方2名をお招きして、体験学習を行いました。弓師は、南崎寿宝さんと楠見蔵吉さんで、お二人とも都城市早鈴町で弓製作所のお仕事をされています。

学習では、弓づくりの作業の説明があり、実際に竹を割るところ、竹の曲がりをつくるためのくさび打ちの作業を見せていただきました。その後、児童は、質問に答えてもらい、かんなで竹削りの体験、弓をひく体験に挑戦しました。3.4年生の学習でしたが、1.2年生や5.6年生も参加して、全校での学習になりました。

都城の伝統工芸品である大弓にふれ、弓の歴史や弓師の技について関心をもち、多くのことを学びました。

山之口中新入生説明会(6年)

6年生が給食後に、中学校へ出かけました。山之口中学校の入学説明会が行われるからでした。帰る準備をして、担任の永田先生の引率で中学校まで歩いていきました。保護者は、中学校へ直接集合されて、体育館では親子で説明会の話を聞きました。

校長先生や中学校の先生からは、「山之口中学校の生徒として、自覚をもって責任のある行動をとること」についてお話がありました。携帯電話やスマホによるSNS上のトラブルが起こっていることから、生徒の使用については家庭で指導をしていただくことについて、お願いがありました。

説明会後には、制服の採寸が行われたようです。6年生の気持ちも中学進学に対する部分が大きくなっていくことでしょう。

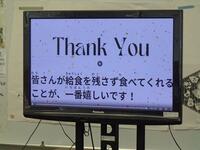

給食感謝集会

山之口給食センターの栄養教諭の黒木英子先生をお招きして、給食感謝の集会を開きました。会では、黒木先生から「給食センターの方々の仕事」について映像を見せていただきました。給食の調理の中で「材料は3回洗います。」「調理の温度を測ります。」という場面がたくさんあり、その作業の丁寧さや細かさに、びっくりしました。その後、委員会児童による給食クイズに挑戦しました。「小さいおかずの人気メニューは?・・・1位揚げ餃子、2位唐揚げ」「センターの全部のメニューの数は?・・・約600種類」どれも意外と難しかったです。最後に、児童全員からのお礼のメッセージを渡しました。

黒木先生には、2月にも各学級で栄養指導の授業を計画していますので、学校に来ていただくことになっています。

学校運営協議会(第4回)

第4回学校運営協議会を開催しました。今回は、授業参観、学校評価の説明と学校関係者評価のお願い、給食の試食を行いました。授業は、1年生(学活・・3学期の係の計画)2年生(国語・・あったらいいなというロボットについて)3.4年生(総合・・地域の文化や祭りを大切にしよう)5年(算数・・変わり方のきまり)6年(国語・・カタカナの成り立ち)ひまわり(国語・・説明する文章の書き方)で、個人用端末の活用の様子も見ていただきました。

学校評価の結果について、読書冊数を増やすこと、読書週間の育成など、取組をさらに充実してほしいというご意見をいただきました。次年度に向けて具体的な取組を継続、充実させていきたいと思います。

最後は、教室に入って、給食の試食をしていただきました。「おいしかった」という皆さんの感想でした。

1月の読み聞かせ

3学期になって1回目の朝の読み聞かせが行われました。読み聞かせボランティア「やまばと」の新美潤子さん、別府恵子さん、別府洋子さん、鵜戸西雪子さん、下德和代さんの5名が来校されました。毎回、学年に合わせて本を選んで読んでくださるので、どの学年の児童も楽しみにしているほっとする時間になっています。ボランティアの皆様、今年もよろしくお願いいたします。

楽しい体育(1.2年生)

体育館から元気のよい声が聞こえてきました。1.2年生が縄跳びの練習をしていました。「なわとびがんばりカード」を見ながら、技やそのとんだ回数を目標に繰り返し練習をしていました。「前とびが20回できたよ」「できるようになったからシールがふえました。」と教えてくれます。縄跳びの後は、ボールを使ってのまりつきでした。「あんたがたどこさ くまもとさ くまもとどこさ・・・・・」と、歌に合わせてボールをバウンドさせますが、なかなかうまくいきません。

縄跳び運動もボール運動も、繰り返すことで、運動のコツを覚えられると思います。体育の学習は楽しいですね。

CRTテスト

年度末のこの時期に、それぞれの学年の学習内容の理解について確認するCRTテストを実施しています。本校では、14日に国語、15日に算数を行いました。限られた時間のなかで、どの学年の児童も真剣に問題に取り組んでいました。インフルエンザでお休みの児童がいましたので、その分は来週に実施します。

理解がもう少しの内容については、3学期末までに復習をして学びなおしをしていきます。

市小中一貫教育山之口ブロック研修会

山之口地区4校の先生方が富吉小学校に集まって、ブロック研修会を行いました。今年度のまとめの時期ということで、4つの部会に分かれて、共通実践事項(具体的な取組)の成果や課題について、各学校の状況を出し合いながら話し合いました。

成果としては、設定した数値目標の到達がよかったことはもちろんですが、会に参加した先生方が気軽に情報交換できる場になったことのように感じました。この関係性を次年度も保っていきたいと思います。参加された先生方、お疲れ様でした。

保健だより(1月)

3学期は、寒さに負けず、感染症などの予防をして元気に過ごしていきたいものです。

保健だより ⇒ ほけんだより 1月_compressed.pdf

学校だより(1月号)

1月の学校便りです。ご一読ください。

こちら⇒ R8_1月号.pdf

環境美化の方に感謝

1月6日に、環境美化の徳留さん、脇屋敷さんが来校されました。寒い日でしたが、学校北側の樹木の剪定作業、運動場の落ち葉等の搬出、運動場外回りの除草剤の散布をしてくださいました。新学期を迎えるにあたって、学校の環境が整いました。いつもありがとうございます。

始業式(3学期)

3学期の始業式を行いました。開始時刻よりも少し早めに会場に集まった児童は、誰一人おしゃべりをすることなく、静かに待つことができていました。 始業式では、6年生の上田琥冴さんが、新年の抱負を発表しました。昨年の反省をもとにこの3学期にがんばることを堂々と発表することができました。

校長先生からは、午年の今年は、「自信をもつこと」「自分を大切にすること」「粘り強くがんばること」について、馬の姿(馬力)を例にしてお話がありました。教頭先生からは、1月の生活目標「目標を決めて、毎日こつこつと、よし、やろう」について、目標の立て方の工夫についてお話がありました。

3学期も、目標に向かってがんばっていきましょう。

3学期始業の準備

明日からの3学期スタートを控えて、先生方も準備を進めています。今年は、午(うま)年です。子どもたち、職員、富吉小学校にとっても飛躍の年になりますように。

2026年スタート

2026年(令和8年)がスタートしました。

明けましておめでとうございます。本年も学校の情報をその都度お届けしていきます。よろしくお願いいたします。

皆様にとって良い1年でありますように。

2025年 仕事納め

2025年(令和7年)の仕事納めの日になりました。

この1年、保護者や地域の皆様のご理解ご協力ご支援のおかげで、学校の教育目標の実現に向けた学校運営を進めることができました。感謝申し上げます。

富吉小学校子ども芸能保存会の看板リニューアル

体育館横にある「子ども芸能保存会」の看板の貼り替えを行いました。10月にPTA・地域連絡協議会を開催して、工事費用の支出の承認をいただきました。その後、掲載する内容についてPTA役員会や学校運営協議会に相談して、弥五郎どん祭りの時の写真を使うことに決まりました。

施工は、前回の工事をしていただいた高城町のあんどう工房さんにお願いしました。足場を組んで1日がかりの作業になりました。看板の貼り替えが終わり、遠くからでも「子ども芸能保存会と弥五郎どん祭り」のことが目立つような看板になりました。地域の方も喜ばれると思います。

終業式(2学期)

12月24日、2学期の終業式でした。2学期は82日間の学校生活でした。運動会、弥五郎どん祭り、修学旅行、遠足など、いろいろな経験をして大きく成長した児童の姿がたくさんありました。

式では、1年生の甲斐大翔さんが「2学期にがんばったこと」について作文発表をして、大きな拍手をもらいました。

全校で2学期のがんばりを振り返り、冬休みのきまり良い生活について、確認をしました。

明日から冬休みです。年末年始ゆっくり家庭で過ごして、3学期も元気に登校してほしいものです。

保健だより(冬休み号)

生活科(自分でシューズ洗い)1.2年生

生活科の学習で、1.2年生がシューズ洗いに挑戦しました。

田尻先生が水の入った大きな洗い桶を2個準備されました。廊下に出た児童はいつもなら週末に持って帰るはずのシューズを桶に入れて、持ってきたブラシでゴシゴシとこすり始めました。先生は、シューズ用の洗剤(泡スプレー)を持ちながら、児童のリクエスト部分に洗剤を足してあげていました。ブラシでこすっていくとだんだん汚れが落ちてきれいになっていくのがわかり、シューズ洗いの手の動きも一段と力強くなっていました。みんなシューズ洗いが上手にできましたね。

親子で門松つくり

PTAで学校の正門に門松をつくり、飾りました。PTA役員さん、その子ども、永田先生親子、職員の参加をいただき、1時間ほどで完成することができました。立派なものができあがりました。ありがとうございました。

門松づくりの準備

PTA副会長の紺家さんと山下さんが、日曜日に行う門松づくりに向けて、材料の竹きりに行ってくださいました。のこぎりとチェーンソーとを持って、いつも材料の竹を提供していただいている地域の方の竹山に出かけられました。しばらくして、長さ4mほどの竹を4本、軽トラに乗せてもどってこられました。

その後、日曜日の作業が早く進むように、竹を斜めに切ったり、3本セットの長さをそろえてくださいました。平日のお忙しい中、ありがとうございました。

3.4年生からの楽しいイベント

昼休みに、3.4年生が楽しいイベントを開いてくれました。全校児童へのクリスマスプレゼントになりました。

ジャンボ迷路、宝さがし、くじ引き、箱の中身は何だろうゲームを準備して、みんなを楽しませてくれました。商品だけでなくスタンプカードまで準備していました。あっという間の時間でしたが、どの学年の児童も笑顔で過ごすことができました。3.4年生のみなさん、大成功でしたね。ありがとうございます。

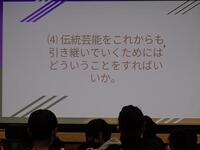

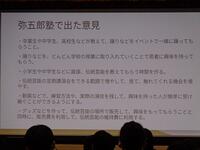

山之口未来創造塾(弥五郎塾)

山之口総合センターに地区内の小学6年生と中学校生徒会役員が集まりました。学校とまちづくり協議会が連携して取り組んでいる「未来創造塾(弥五郎塾)」です。今年度は、「山之口地区の未来を考え、自分たちにできることを見つけよう」というテーマにそって8つのグループに分かれて意見を持ち寄りました。

参加した児童は、考えてきた意見の発表の場面で、中学生は、グループの話合いのまとめを全体発表する場面で個人用端末を活用していました。出された貴重な意見については、3学期から具体的な取組につなげていけるように取り組んでいきます。

朝の読み聞かせ

12月の朝の読み聞かせがありました。読み聞かせボランティアの5名の皆さんが来校され、子どもたちの楽しみにしている時間がスタートしました。12月といえばクリスマスということで、クリスマスにつながるお話を準備してくださいました。寒い朝でした。読み聞かせボランティアの方の多くは、見守り隊もしてくださっています。ありがとうございます。

くじらぐもの発表(1年生)

1年生が、昼休みに「くじらぐもの発表」をしました。事前に、招待状を書いて、先生方や各教室に配ってお知らせをしていました。いよいよ本番、1年生教室には、全校児童や先生方が集まりました。みんな緊張したことでしょう。声をそろえて「くじらぐも」の音読がスタートしました。声の調子を変えてセリフを言ったり、言葉に合わせて体を動かしたりして、お話の内容がよくわかるようになっていました。たくさん練習したのでしょう。立派な発表に大きな拍手や感想の言葉をいただきました。

富吉小のHPの閲覧 ありがとうございます

2月の参観日の案内

2月27日(金)は、今年度最後の参観日になります。授業参観では、これまでの学習のがんばりやまとめの発表が行われます。多くの保護者の皆様の参加をお待ちしております。

詳しい案内は、こちら⇒ r72月参観日案内(1月).pdf

富吉小学校保護者の皆様へ

11月の参観日

11月28日(金)は、参観日です。

2校時 全校懇談会

3校時 持久走大会

と、なっています。多くの保護者の皆様のご参加をお願いします。

案内はこちら⇒ r7参観日案内(11月).pdf

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 1 | 6 | 7 |

8 | 9 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 1 | 18 | 19 1 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |

【富吉小学校 生活のきまり】

本校では、子どもたちの健全育成のため、「富吉小 よい子のやくそく」を定めています。

「富吉小 よい子のやくそく」は、子どもたちの9年間の成長を見据え、山之口地区小中学校で協議して見直しを行っております。

今後、さらに子どもたち一人一人の基本的人権に配慮した「富吉小 よい子のやくそく」になるように、教職員や児童生徒、保護者の声に耳を傾けながら見直しを進めてまいります。

〒889-1801

宮崎県都城市山之口町富吉1659番地1

電話番号 0986-57-3151

FAX番号 0986-57-3664

本Webページの著作権は、都城市立富吉小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。