富っ子ダイアリー

学校だより‣保健だより(2月)

校外学習(1.2年生)

1.2年生が生活科の学習で、キンカンちぎりに出かけました。場所は、正近地区の紺屋紀宏さんのビニルハウスです。

学校を出発して徒歩で向かった子どもたちは、出かける前からうれしそうな表情をしていました。目的地に到着して、紺屋さんに説明をしてもらってキンカンちぎりの体験をしました。ハウスの中には大きな立派なキンカンの木がたくさんありました。収穫した後に、子供たちがいろいろ質問をしました。質問にもひとつひとつ丁寧に答えてくださいました。キンカンをいただいて、満足した子どもたちでした。紺屋様、ありがとうございました。

校外学習(3.4年生)

3.4年生が都城市歴史資料館へ出かけました。社会科の学習で「昔の人々の暮らし」について学んできたことを、実物を見ながら再確認したようです。市役所の方が説明をしてくださり、疑問に思ったことには質問をするなど積極的に学習することができました。

朝の読み聞かせ

寒い朝でしたが、ボランティアの方が読み聞かせに来てくださいました。それぞれの学級に回ってみると真剣な表情でお話に聞き入っている子供の姿がありました。「今日は、どんなお話が聞けるのかな?」と楽しみにしているのです。読み聞かせボランティアの皆さん、いつもありがとうございます。

全校朝会(2月)

全校朝会がありました。校長先生からは、2027年に開催される「国スポ・障スポ」の話、田尻先生からは2月の目標「気持ちの良いあいさつをしよう」についての話がありました。気持ちの良いあいさつでは、「あいさつにプラス1の言葉をそえて」という寸劇を2年生が披露してくれました。神様が出てきて呪文を唱えると、あいさつプラス1が上手にできるようになっていました。今月は、あいさつ認定バッチの取組も行われます。

最後に、読書感想文、市精励賞、書写展について表彰を行いました。入賞者のみなさんおめでとうございます。

音楽の発表(富っこ集会)3.4年、5.6年

3年生以上の学年の児童が、全校に向けて音楽発表を行いました。

3.4年生は、昼休み時間に、「ドレミの歌、エーデルワイスの歌とリコーダー演奏」を、5.6年生は、午後の富っこ集会の時間に「弥五郎丼プレゼン」「アフリカンシンフォニーの合奏」を発表しました。どちらの発表も上手で、心にしみるとってもわくわくする時間になりました。発表してくれた児童のみなさん、ありがとうございました。「ブラボー!!」

クラブ見学(3年生)

本校ではクラブ活動を4年生以上で実施しています。今回は、その活動の様子を見学して、次年度のクラブ活動への意識を高めてもらうために「クラブ見学」が行われました。3年生は上級生のクラブ活動の様子を見学しながら感想をレポートにまとめていました。上級生がバスケットボールをしているのを見て、早く自分たちもやりたいなという気持ちが強くなった様子でした。

凧あげ(1.2年生)

生活科の学習で手作りした凧を1.2年生が運動場であげました。風をつかんで上手にあがっているもの、自分で走ってその勢いを利用してあげたもの、などなどでした。どの児童も楽しそうにうれしそうにたこあげを楽しんでいました。

山之口未来創造塾(弥五郎塾)

今年度の弥五郎塾が開催されました。山之口地区小学校3校の6年生と中学校の生徒会役員が集まってグループ別の座談会(協議)を行いました。

事前学習として、山之口まちづくり協議会からのプレゼン資料をもとに、山之口のまちづくりがどのように行われているのかを学び、参加者は7つのテーマ(課題)のなかから自分の参加する内容を決めていきました。本校の6年生もテーマに分かれて、グループの協議に参加しました。中学生の生徒会役員の生徒の司会のもと、課題解決の方法(アイディア)を出し合いました。最後に、7つのグループの内容について、中学生が発表しました。

まちづくり協議会の方が2名ずつグループに入り、話合いに一緒に参加されました。真剣な話合いになりました。

施設の整備作業(教育総務課 徳丸さん)

学校施設の安全点検を行うと、いろいろなところで修理の必要なところが見つかります。職員で修理できそうなものについてはチャレンジするのですが、大掛かりなものや修理に技術が必要なものについては、教育委員会の教育総務課に「施設整備要望書」を出してお願いしています。

今年度、富吉小では体育館外側階段のタイルの剥がれ、体育館壁の剥離、体育館入り口天井の穴あき、体育館ステージに掲揚してある旗の落下などがあり、その都度修理や補修をしていただいています。今回は、地震への対策として、図書室書架の固定に来校されました。担当は教育総務課の徳丸信一さんです。徳丸さんいつもありがとうございます。

R7年度に向けて(民俗芸能の継承)

民俗芸能の継承は、R7年度に向けて動き始めています。今回は、1年生が俵踊り、2~5年生が棒踊りの練習に取り組みました。どちらも6年生が中心になって、下級生に踊りを教えました。さすが6年生です。気を付けるところやポイントを話しながらお手本になって踊ってくれました。(棒踊りはパート別に上級生が下級生に教えていました。)

特に、2年生は初めて棒踊りに挑戦するので、うれしさ半分、緊張半分といったところでした。

わらべうた

1.2年生が音楽の授業で楽しそうに歌っていました。

ちょっと参観してみると、わらべうたを歌いながらお絵描きに挑戦していました。「さんちゃんがさんぽして、三円もらってマメ買って、お口をとんがらかしてぼくたぬき、ばってん」といった具合に何種類かのわらべうたでお絵描きをして上手に書けるようになりました。むかしの遊びにふれる時間になったと思います。

午前5時間制の授業について

令和7年度から、午前5時間制の授業を実施していきます。そのための試行期間を(1月27日~31日)(2月17日~21日)の2回設定します。

試行実施後にアンケートをおこない、児童や保護者の意見を参考にし、導入していきたいと思います。御協力をお願いします。

試行期間の校時程は、こちら⇒ 富吉小_午前5時間校時程.pdf

ジャンプ ジャンプ!!

3・4年生が、体育の学習をしていました。内容は、走り高跳びと長縄跳びでした。高跳びでは、「助走のリズムを1.2.1.2.3として、踏み切るときに両方の腕を大きく振り上げて」というポイントに気を付けて練習していました。足がかかってもこわくないように、白いゴムひもを使っていました。上手に跳べていました。

また、3分間で何回跳べるかと、長縄の八の字跳び(連続跳び)に挑戦しました。練習するたびに、回数が増えて新記録を更新しているようです。

朝の読み聞かせ(読み聞かせボランティア)

3学期になって初めての朝の読み聞かせが行われました。

朝、読み聞かせボランティアの方が集まって来られました。校長室が控え室になっているので、時間になると、学級の代表児童がボランティアの方をお迎えに来ます。それぞれの教室では、読み聞かせのために選書(準備)されてきた本を、実物投影機(書画カメラ)で大きくテレビ画面に映したり、パネルシアターで貼り付けたり剥がしたりしながら読んでくださいました。どの学級もお話を夢中で聞いていました。

よりよい授業を目指して

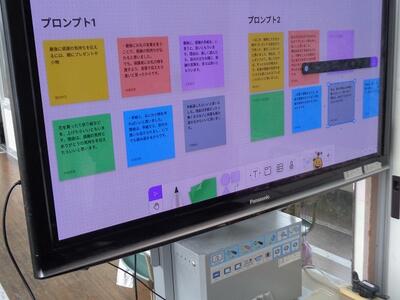

新しい教育の流れに沿って、教室での授業は進化しています。コロナ禍を経て1人1台端末が学校現場に導入されて、先生方の指導や学習中の子ども達の学びの姿が変わってきています。今回、南九州大学人間発達学部 准教授の渡邉光浩先生に来ていただいて、よりよい授業づくりについて、職員研修の講師をお願いしました。

各学級の授業の様子を参観していただき、その後に全体での話合いになりました。研修会では、授業の振り返りをしながら、GIGAスクール構想の中で児童にどのような力を育てていけばよいのか、そのためにはどのような授業を行うのがよいのかについてお話がありました。いろいろな資料をもとにしたお話が聞けて、学びの多い時間となりました。

モーモー教室

モーモー教室を実施しました。

これは、「より良き宮崎牛づくり対策協議会」の事業として行われているもので、小学校児童を対象に牛肉の生産状況や命の大切さ、食べることの意味を伝える授業や、宮崎牛の食べ比べを通して、地産地消・日本で生産される食料や農業・畜産への理解を深めてもらう内容となっています。今年度、実施希望の申請をして、その対象校に選ばれたというわけです。

家庭科室を会場にして、全校児童が参加しました。宮崎経済連2名、JA都城1名、地元の生産者1名の合計4名の方が来校されての教室になりました。宮崎牛の説明映像、プレゼンの後に質疑応答、そして宮崎牛の試食・・・という流れでした。教室を通して、宮崎牛のブランドのことや食の大切さについて考えることができました。また、おいしいお肉を食べ比べて、満足そうな子どもたちでした。モーモー教室、ありがとうございました。

外国語の学習(5、6年生)

5.6年生の外国語の学習を参観しました。本校のALTのドゥイ先生が児童に分かりやすく教えてくださっています。学習は、「1年間の思い出を振り返ろう」ということで、「あなたの一番の思い出は何ですか?」「わたしの1番の思い出は、修学旅行です。」「ホテルの食事を楽しみました。」「たくさんのイルカを見ました。」・・・・というものでした。

この学習でも個人用端末(PC)が活躍しました。日本語を英語にしたら何て言うのか、どう書いたらよいのか?という場面で、児童はグーグル翻訳の機能を使って、言葉や単語、表現を探していました。基本の構文を先生が示しているので、それを頼りに自分の思い出についてまとめていました。早く終わった児童は、友達に「What's your best memory ?」と尋ねて、やりとりをしていました。

都城市教育委員会精励賞の表彰

令和6年度の都城市教育委員会精励賞の表彰式が行われました。富吉小は、善行部門の団体で表彰を受けました。「富吉小学校ボランティア隊」として7名の6年生を代表して、福田紫乃さんが出席しました。学校ボランティアとして、朝の清掃活動や積極的なあいさつの呼びかけ、放課後や休日の清掃活動、伝統芸能の継承に向けた取組など、その活動は大変立派でした。よい伝統を残してくれました。

給食感謝集会

朝の時間に、給食感謝集会を行いました。山之口地区学校給食センターから栄養教諭の黒木英梨子先生をお招きして、健康体育委員会児童の進行で会を開きました。

はじめに、黒木先生から学校給食センターの説明がありました。給食の歴史や給食センターの仕事について教えてくださいました。児童は、給食のための準備や調理については、これまでに学習したり見学したりした経験があったのですが、給食が終わってからの片付けと翌日の準備については知らないということで、その様子を映像で紹介して下さいました。給食には、材料をつくってくださる方、調理してくださる方、運んでくださる方、お金を出してくださる方の力で成り立っていることをみんなで確認しました。

その後、委員会児童による給食クイズに挑戦しました。なかなか難しかったです。

山之口地区小中一貫教育ブロック研修会

山之口地区のブロック研修会が行われました。事務局校の麓小学校を会場にして、地区内の小学校3校、中学校1校の職員が集まって、今年度のまとめをしました。4つの部会に分かれて今年度の共通実践事項の取組の報告を行い、次年度に向けた課題等について話し合いました。出された意見をもとに、次年度に工夫改善をしていきたいと思います。

学校運営協議会

今年度の学校運営協議会も4回目となりました。今回は、授業参観、学校評価結果の説明、意見交換を行いました。

授業参観では、5.6年生が音楽の授業で「アフリカンシンフォニー」を演奏して披露しました。大変迫力のある演奏で委員の方もとても感動されていました。どの学年も集中して学習していました。

学校評価については、今回の自己評価をもとに、委員の方に外部評価(学校関係者評価)を実施していただきます。第5回目の会合で評価報告書について承認をしていただくことになっています。

保健だより(1月)

1月の保健だよりです。

ご覧ください。 こちら⇒ 250110_hoken.pdf

1月の図書室

新年を迎えて、図書室も1月の飾り付けになっています。今回は、掲示物だけでなく「白へびのおみくじ」がひけるようになっています。図書室に来た児童が、楽しそうにおみくじを体験していました。

大吉・・・オリジナルしおりプレゼント

中吉・・・新刊もう1冊券

小吉・・・もう1冊券

吉・・・・お仕事体験券 運だめしはどうだったでしょうか?

全校遊ぶ日

今朝は、月初めの「全校みんな遊ぶ日」です。朝の健康観察が終わった学級から子ども達が運動場に出て遊びはじめました。寒い朝なので、サッカーをしたりなわとびをしたり、ドッジボールをしたりと元気に過ごしました。朝から体を動かして声を出したり笑ったりすることで、気持ちがリラックスして学習への取組が上手くいくようです。この時間は、子ども達も楽しみにしています。

校内の掲示物

新年を迎えるにあたって、それぞれの先生方が設営や掲示物を工夫してくださいました。ちょっと紹介します。新年・3学期を迎えて、うれしいな、楽しいな、かわいいなというほっとした気持ちになれるものがたくさんです。準備して下さった先生方ありがとうございます。

3学期がスタートしました。

新しい年を迎え、3学期がスタートしました。楽しい冬休みを過ごした児童が学校にもどってきました。ちょっと見なかっただけなのに、何だか成長しているような子どもたちでした。

始業式では、6年生の中嶋晃瑛さんが「新年を迎えてがんばりたいこと」について抱負を発表しました。自分の苦手なことにも取り組んで小学校生活のまとめをしていきたいという内容でした。校長先生からは、へびに関連することの紹介があり、3学期も「楽しい学校、子どもが主役」を目指してがんばっていきましょうと話がありました。

式の後には、中山教頭先生から1月の生活目標「目標を決めて、毎日コツコツとよし、やろう」について、夢や目標をもって、まずは行動してみることの大切さについて話がありました。児童は、静かな雰囲気の中で話をじっくり聞くことができていました。3学期の学校生活も病気をせず、元気に過ごしてほしいと思います。

2025年 明けましておめでとうございます。

2025年がスタートしました。これからの1年が、皆様にとって素晴らしいものになりますように。

今年も「富っ子ダイアリー」で学校の様子、児童の活躍を紹介していきますので、ご覧ください。

今年もよろしくお願いいたします。

冬季休業に入ります。

25日(水)から1月6日(月)は冬季休業です。2024年もまもなく終わりを迎えようとしています。

保護者の皆様、地域の皆様の御協力・御支援のおかげで、富吉小学校の2024年は、大変実りのある充実した教育活動を進めることができました。お礼申し上げます。

2025年が皆様にとってよい年でありますよう御祈念いたします。

保健便り(12月号、冬休み号)

保健便りです。 こちら(2部)⇒⇒ 241206_hoken.pdf 241224_hoken.pdf

冬休みの児童の健康と安全を願っています。

2学期終業式

今日は、2学期終業の日です。2学期は暑い夏にスタートし、台風による臨時休業、運動会、弥五郎どん祭り、遠足や修学旅行、持久走大会・・・と盛りだくさんの学校生活でした。その中で,富吉小学校の児童が多くの場面で活躍しました。作品展での入賞、作文や俳句の入選、新聞への掲載、表彰など素晴らしいものがありました。

終業式は、1年生の黒木昇一郎さんの作文発表、校長先生から2学期のまとめの話、生徒指導の納田先生から冬休みの生活についての話がありました。話に対する反応もよく、しっかり聞くことができていました。

いよいよ明日から冬休みです。決まりを守って、健康で有意義な時間を過ごしてほしいと思います。

※ 式の後に、明るい選挙書道展、多読賞の表彰をしました。

クリスマス読み聞かせ会(委員会)

5.6年生の図書委員会児童が,昼休み時間に「絵本の読み聞かせ会」を開きました。会場の図書室には、校内放送のお知らせを聞いた児童がたくさん集まりました。

絵本の題名は「いちばんはじめのクリスマスケーキ」でした。4名の委員会児童が役割分担をして、上手にお話をしていました。楽しい時間をありがとうございます。

都城市プレゼンコンテストに向けて

6年生が市の小中学生プレゼンコンテストに向けて、発表の動画撮影をしていました。

今年度のテーマは、「わたしたちの弥五郎丼(どんぶり)~山之口の未来と弥五郎丼」です。総合的な学習の時間で学んできた内容をプレゼンコンテストで発表します。エントリーに向けて、6年生児童が協力して、発表したり撮影したりと役割分担して取り組んでいます。

エントリーの締切が今週中で、審査が1月中に行われます。

クリスマスに向けて

低学年の児童が、生活科のお芋販売の益金をもとに楽しい活動をしました。家庭科室で、クリスマスのデザート作りに挑戦しました。そのおすそ分けを先生方に届けました。1年生も2年生も上手に作れていました。教室の中にもクリスマスを感じさせるものがありました。

図書館便り

12月18日発行の図書館便りです。2学期のベストリーダーの紹介、県文集「ともだち」に掲載された児童のこと、図書室での新しいイベントのことが書かれています。

こちら⇒12月_図書館だより.pdf

門松づくり(PTA)

令和7年新春を迎える準備として、正門に門松を設置しました。毎年PTA役員さんが中心になって門松づくりをおこなっています。土台となるドラム缶は、体育倉庫に保管してあるものを使用し、それ以外の材料は、中山教頭先生がいろいろ段取りして準備されました。竹は上原教史さん(桑原地区)の竹山からいただきました。

当日集まって、日髙会長と紺家副会長で竹の裁断をされました。分担して、土のう袋に土を入れたり、葉ボタンなどの植物を運んだりして、正門のところで作業をしました。児童も数名参加し、お手伝いをしました。昨年よりも大きな門松が完成し、記念撮影しました。参加された皆様、お疲れ様でした。

クリスマスへ模様替え

図書室の掲示が12月、クリスマスバージョンになっていました。図書館サポーターの鳥越先生が設営してくださいました。入口のドアや本棚には、クリスマスに関係したものがそろえられています。児童もクリスマスのことを考えて気分がわくわくするだろうなと思います。鳥越先生ありがとうございます。

弥五郎どんぶりを作ろう

学校運営協議会委員の新美潤子さんを講師にお招きして、5.6年生が総合的な学習の時間に「弥五郎どんを作ろう」の学習をしました。昨年度考案したものを見直し、もっとよりよいものにしていくという目標をもって、学習をスタートさせました。これまでの話合いで、山之口の特産物を材料にしてもっとオリジナルなものができないかとアイディアをふくらませました。新美さんには、料理のレイアウトやレシピをつくっていただき、いよいよ調理の日を迎えることができました。

新美様には、事前の準備から、調理、試食、後片付けまで熱心にしていただき、充実した活動ができました。家庭科の学習よりも少しレベルの高い料理にとまどった児童もいましたが、この活動に大変満足している様子がわかりました。新美様 ありがとうございました。

個人用端末の活用

3.4年生が道徳の授業で、Chromebook(個人用端末)を使って学習していました。今日の教材は、教科書にある挿絵でした。「親切がいっぱい」ということで、児童は、画面共有したものをそれぞれで見ながら、親切な場面はどこかをさがしてフリーハンドで丸囲みしていました。学習の進め方も、全員が一斉に教室前面にあるテレビ画面を見るというやり方から、それぞれの児童が自分の端末の画面を見ながら学習していくという風に変わってきています。

歳末助け合い募金

本校でも、歳末助け合いの募金活動に取り組みました。募金活動は児童会の児童が中心になって各学級に呼びかけ、学級ごとに募金箱をお願いしていました。募金活動の期間に協力してもらった募金箱のお金を市社会福祉協議会山之口サテライトの岩本様に、お渡ししました。「地域の困っている人たちのために使ってください。」と代表の6年生がお願いしました。

イチョウのじゅうたん

寒い朝になりました。登校してきた児童がさっそく落ち葉集めに取りかかっていました。すっかり黄色に色づいたイチョウの葉が音をたてるように落ちてきていたからでした。たくさんの児童が竹ぼうきをもって作業しましたが、全部は集めることができませんでした。学校の敷地の外側(県道側)の歩道は、地域の池畑ハル子さんがボランティアで落ち葉の清掃をして下さいました。池畑さん、ありがとうございます。

市・町合同教科部会 授業研究会(特別活動部会)

6日(金)は、市・町合同の教科部会の授業研究会が行われました。地区内の学校が教科ごとに会場を決めて、研究授業参観をもとにした教科指導方法について研修を行いました。本校では、特別活動部会が行われました。5.6年生の学級で学級会の授業を行い、授業参観をもとにした協議が行われました。

担任の永田教諭の指導のもと、自主的な話合い活動が進められていました。ICTの活用ということで、児童は自分の意見をまとめる時に、figjamを選んで活動しました。同じ画面上で友達の進み具合や意見を参照している姿があり、新しいアプリを児童が学習に活用して順応していくスピードは早いなあと感じました。

くじらぐもの発表(1年生)

1年生の国語の発表会「くじらぐも」が行われました。今回は、前回の「大きなかぶ」に続いて2回目になります。

教科書の物語の文章を覚えて、みんなで分担して暗唱しました。会話文のところは、様子や気持ちがわかるように声の調子を工夫しながら発表することができていました。1年生教室にあつまった児童、先生方から大きな拍手をいただきました。みんなで協力して取り組んでいる姿に1年生の成長を感じました。

給食ありがとう(2年生)

2年生の学級活動の時間に、「給食ありがとう」の学習をしました。

授業は、保健室の下之薗先生と山之口給食センターの黒木英梨子先生に教室に来ていただいて行いました。学習の流れは、まず給食の残食の写真をもとに現状を知り、残さず食べることのよさを考えました。次に、黒木先生から給食が作られるまでの作業過程や作って下さる方々の思いを話していただきました。そして、本日の給食をもとに栄養のバランスを知ってもらい、バランスよく食べることの大切さを理解してもらいました。最後に、給食を食べるときの目標をカードに書きました。

今日から1週間、その目標に向けてそれぞれの児童が取り組んでいきます。給食を残さず食べて必要な栄養をとり、元気に過ごしてほしいと思います。 黒木先生、ご来校ありがとうございました。

全校朝会(12月)

12月の全校朝会を行いました。保健室の下之薗先生が「クリスマスの約束」というお話をして、冬の健康な生活について確認をしました。

ク・・空気の入れ換えをしよう。リ・・流水で手を洗おう。ス・・水分をとろう。マ・・マスクで飛沫をおさえよう。ス・・睡眠で体を休めよう。の5つのことをしていくことが大切とのことでした。

その後、表彰を行いました。表彰されたのは、文集ともだちに掲載された児童、県民俳句大会の入賞児童、持久走大会入賞児童でした。色々な場面での児童の活躍があり、とても立派なことだと思います。

うれしい入賞

本校児童3名が、県民俳句大会ジュニアの部で特選に入賞し、宮崎市で行われた表彰式に出席しました。

表彰を受けたのは、1年 地頭江 優希さん、満冨 美月さん、3年 鵜戸西 香子さんです。

選ばれた句は次の通りです。入賞おめでとうございます。

〇 せんぷうき ばれないように ぼくむきに (地頭江 優希)

〇 はしっこに すわってみたい みかづきの (満冨 美月)

〇 元気よく 地球はみ出す 入道雲 (鵜戸西 香子)

参観日(全校懇談、持久走大会)

29日は、参観日でした。2校時が全校懇談、3校時が持久走大会(低・中・高学年)でした。

全校懇談では、校長先生からの講話があり、その後に、さいころを使ってその番号の話題についておしゃべりする「サイコロトーキング」を行いました。「小学生の時に好きだった遊びは?」「朝のルーティンは?」「ストレス解消法は?」など楽しい時間を過ごしていただきました。

持久走大会は、心配にしていた空模様も回復して、晴れ空のもとで行うことができました。参加した児童みんなが完走して粘り強く走ることができました。会場に来て下さった保護者や地域の方の大きな声援が、児童の走りの力になりました。ありがとうございました。

的野正八幡宮の清掃(3~6年生)

総合的な学習の時間で、地域に対して自分たちができることはないかと考えて、3~6年生が的野正八幡宮(的野神社)の清掃に出かけました。竹ぼうき、バケツ、タワシなどをもって目的地に向かいました。数日前から風が吹いて気温も低くなっていたので、神社の境内も落ち葉がたくさんになっていました。清掃場所を分担して作業に取りかかりました。それぞれの児童が任された場所をきれいにしようと取り組みました。落ち葉の清掃が終わると、灯籠や記念碑の汚れもタワシ等でこすって落としていました。みんなで清掃をして神社の境内や階段がきれいになりました。

花いっぱい活動(全校)

全校で花いっぱい活動(花の苗植え)をしました。

担当の美原先生が苗屋さんに連絡して準備された花の苗を、全校児童で運動場に集まって植えました。黒い大きなポットにもみ殻、土の順に入れて、花の苗を穴に埋めて作業しました。お花の種類は、パンジーで、黒いポット6個をひとまとめにしたトレイを6年生が校舎の軒下まで運んでくれました。1時間程度で作業が終わりました。これからお世話をして大きく育て、3月の卒業式、4月の入学式の会場に飾ります。

みやざき学習状況調査(4年生)

富吉小では、みやざき学習状況調査(4年生)を、27日と28日に実施しました。27日は国語、28日は算数とアンケートをおこないました。今年度から小学校の内容もCBT方式(Computer Based Testing)で行われることになりました。4年生は10月下旬までにプレ調査に取り組んで、操作になれるように準備しました。そして当日を迎えました。

紙に書いて解く問題に比べると、少し勝手が違うかも知れませんが4年生児童は、次々に問題を解答していました。タッチペンを使用して画面を動かしたり、回答を選んだり、入力したりしていました。

CBT方式で実施することのメリットは、採点や結果発表に時間がかからず、その後の学び直しにすぐに活用できることです。

富吉小のHPの閲覧 ありがとうございます

2月の参観日の案内

2月27日(金)は、今年度最後の参観日になります。授業参観では、これまでの学習のがんばりやまとめの発表が行われます。多くの保護者の皆様の参加をお待ちしております。

詳しい案内は、こちら⇒ r72月参観日案内(1月).pdf

富吉小学校保護者の皆様へ

11月の参観日

11月28日(金)は、参観日です。

2校時 全校懇談会

3校時 持久走大会

と、なっています。多くの保護者の皆様のご参加をお願いします。

案内はこちら⇒ r7参観日案内(11月).pdf

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 1 | 6 | 7 |

8 | 9 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 1 | 18 | 19 1 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |

【富吉小学校 生活のきまり】

本校では、子どもたちの健全育成のため、「富吉小 よい子のやくそく」を定めています。

「富吉小 よい子のやくそく」は、子どもたちの9年間の成長を見据え、山之口地区小中学校で協議して見直しを行っております。

今後、さらに子どもたち一人一人の基本的人権に配慮した「富吉小 よい子のやくそく」になるように、教職員や児童生徒、保護者の声に耳を傾けながら見直しを進めてまいります。

〒889-1801

宮崎県都城市山之口町富吉1659番地1

電話番号 0986-57-3151

FAX番号 0986-57-3664

本Webページの著作権は、都城市立富吉小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。