令和6年度 学校の様子

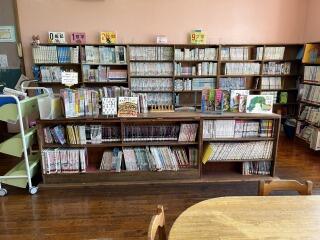

読書の秋~学校図書館の様子~

11月21日(木)

「読書の秋」ということで、今週はご家庭でも「親子読書」に取り組んでいただいていると思います。

秋の夜、親子で読書を楽しめるという機会も、そんなに多くはないかと思います。お時間の許す範囲でぜひ取り組んでいただき、「おすすめの本」をお知らせいただけると幸いです。

毎週木曜日の午前中は、学校図書事務の先生の来校日です。図書館の様子を見に行くと、季節を感じる展示がされていました。

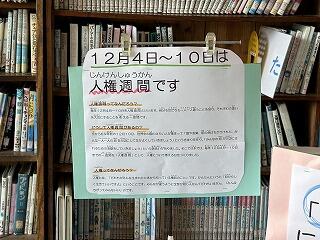

そういえば、来週28日(木)の朝の活動の時間に「人権集会」が行われることと、12月4日(水)から12月10日(火)の1週間が「第76回人権週間」になっていたことを思い出したので、展示の方でも「人権週間」を意識したものにできないかと相談しました。

図書事務の先生が帰られるときに、「人権に関連する本を展示してみました」とおっしゃっていたので、昼休みに学校図書館に足を運んでみました。

すると…。

上の写真にあるように、人権週間の紹介や関連本の展示がなされていました。

多くの子どもたちが利用する学校図書館には、情報センターの役割もあります。図書事務の先生の迅速な対応により、子どもたちは、学級担任の先生以外の大人からも情報を受け取ることができます。本当にありがたいことです。

人権集会の様子は、また来週お知らせします。

学校図書館に係る情報は、↓からもご覧いただけます。

ワイン祭りでのエイサー披露~5年生~

11月11日(月)

昨日10日(日)に、都農ワイナリーにて、今年のワイン祭りが開催されました。

本校では毎年、5年生がステージ部門に参加し、エイサーを披露しています。運動会までは、6年生と一緒に披露していたエイサーも、ワイン祭りからは5年生が学校代表として披露するというのが伝統となっています。5年生の子供たちも9時30分にはステージ裏に集合し、準備をしていました。

エイサーで使うパーランクーの大敵は水(雨)です。ですので、天候がとても心配でしたが、何とかエイサーを踊り終わるまではお天気がもち、5年生の日頃の行いがよいからだなと思いました。

たくさんの観客の前で、堂々とエイサーを披露する5年生の姿はとても頼もしかったです。

今年度も残り4か月ほどとなり、いろんな場面でリーダーを交代していくことになるのを感じています。

来年は、この5年生が本校のリーダーです。そのデビュー戦となる今回のワイン祭りでのエイサー披露は大成功だったと思います。

踊り終えた後のインタビューにも積極的に応じてくれました。

5年生の皆さん、保護者の皆様、お疲れ様でした。そして、ありがとうございました。

秋季大運動会~番外編その②~

10月28日(月)

番外編その②は、こちらです。↓

上の2枚は、早朝より中学校の運動場で駐車場の準備をされている様子です。

3枚目から一番最後の写真は片付けの様子です。

役員として決まっている仕事もあるのですが、役員でない方も片づけをお手伝いいただいたのではないかと思います。多くの保護者の皆様が快くお手伝いくださったので、短時間で片付けも終わりました。これこそが、都農小の宝だと思っています。

保護者の皆様、本当にありがとうございました。

秋季大運動会~番外編その①~

10月28日(月)

運動会を通していろんな気づきがありました。

ここでは番外編としてその内容をお伝えしたいと思います。

この写真は、4年生以上の児童が徒競走を終えた後の様子です。自分たちが走ってきたコースに向かって一礼している場面です。

本校では、4年生以上は係の仕事があるため、ゴールすると走った組毎にコースに一礼して自分の持ち場に戻ることになっています。

この様子に気づかれたご来賓の方が、帰り際に「とても素晴らしいですね」と声をかけてくださいました。

これは先生方がご指導くださったことで、都農小学校の運動会のよき伝統として受け継がれていることの1つです。このようなよき伝統をこれからも受け継いでいけるとよいなとしみじみ思いました。

令和6年度秋季大運動会無事終了!!

10月28日(月)

今日はいつ雨が降り出すのかわからない空模様の中でしたが、令和6年度の秋季大運動会を開催いたしました。

昨日がお休みで、土曜日が雨でしたので、最終的な準備は今朝行いました。

準備も整い、予定通りの時刻に開会することができました。

【児童代表の言葉~1年生~】

開会式が終了し、各団退場。

両団のリーダーによるエール交換

学校にもエールを…

団長、副団長、リーダーと一緒にする応援は、下級生の子供たちに大人気!!

【決勝審判の子どもたち】

勝敗や順位が決まる競技には欠かせない係です。

【1・2年生のダンス ぶりん ばん ばん ぼん】

【3・4年生の団技】

【3・4年生のダンス 都農小ソーラン2024】

【5・6年生団技】

【1・2年生団技】

【5・6年生ダンス 都農小の宝】

「ミルクムナリ」は5・6年生合同で踊りました。

2曲目の「三線の花」は6年生だけで踊りました。

踊り終わると、代表児童が6年間の感謝の言葉を述べ、退場していきました。

この後、全校リレーが行われました。写真はスタート前に写した1枚しかありません。応援をしていたら、写真を撮り損ないました。すみません。

閉会式も終わり、解団式を行う子どもたち。

こうして、無事に今年度の運動会も終了しました。

雨もぱらつく程度で済みました。何より、子どもたちがけがをせず、大きな事故もなく、精一杯頑張れたことが何よりでした。

「全力一心 仲間と笑顔で優勝めざせ おすずっ子」

このスローガン通りの運動会になりました。

保護者の皆様、PTA役員の皆様、地域の皆様、本当にありがとうございました。

町民さわやかあいさつ運動

10月25日(金)

今日は「町民さわやかあいさつ運動」の日でした。

本校には青少年育成町民会議の関係機関の代表者の方々がお見えになり、子どもたちに声をかけ、あいさつをしてくださいました。

本校には都農交番の方も来てくださっていたため、子どもたちは「どうしておまわりさんが来ているのですか?」と目を丸くしていました。町民あいさつ運動で来られていることを伝えると「なぁんだ。」と。

確かに、校門で交番の方にあいさつ運動をしていただく機会がほとんどないので、子どもたちが不思議に思うのも自然なことだと思いました。

早朝から「町民さわやかあいさつ運動」にご協力いただいた皆様、ありがとうございました。

学校図書館のお話 その③

10月15日(火)

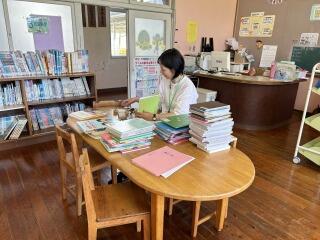

学校図書事務の先生は、毎週木曜日の午前中に来校され、お仕事をされています。

ちなみに、他の曜日は町内の別の学校で同じように学校図書館でお仕事をされています。町内には中学校1校、小学校3校、分校1校、合計5つの学校があるので、日替わりで各学校に行き、学校図書館のお仕事をされているのです。

先週の木曜日、学校図書館を覗いてみると、なんと新しいコーナーができていました。

向かって左側に「運動会」に関する本、右側には「ハロウィン」に関する本が並べられています。

公共図書館では、季節の行事や世の中で注目を集めている出来事の関連本を集め、コーナーを作ります。これは、図書館の利用者さんたちにいろんな本を紹介するための工夫です。

学校図書館でも、学校図書事務の先生がこのようにコーナーを作ってくださるので、普段、手に取る機会の少ない本を子どもたちに紹介することができます。

次はどんなコーナーができるのか、とても楽しみです。

「学校図書館のお話シリーズ」はこちらからも読めます。青い文字の部分をクリックすると記事が読めます。

学校図書館のお話 その②

「学校図書館のお話 その①」を掲載してから、ちょっと時間が過ぎてしまいましたが、今日はその②として、図書館のプチリニューアルの様子(新刊の受け入れ作業等)をお知らせします。

夏休み期間中に、先生方と学校図書館に所蔵される本の見直し作業を行いました。学習資料としては内容が古く活用できないものなどを選び出し、除籍作業を行いました。その後、本年度の予算で購入する本を選んでいただき、先日無事に本が届きました。

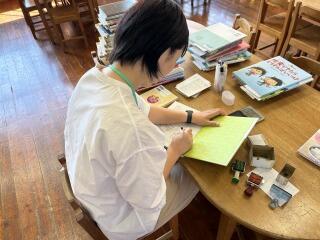

学校図書館で貸し出しができるようにするためには、新しく購入した本の受入れ作業を行わなくてはなりません。学校図書事務の先生は、本の除籍作業や受け入れ作業もされます。下の写真は、受入れ作業の様子を撮影させていただいたものです。

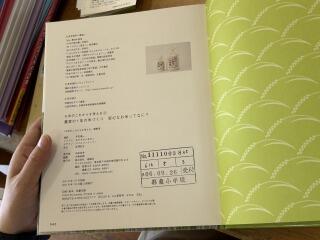

【全ての本の最後のページに受入日等を記入するためのゴム印を押します】

【ゴム印を押したところに、必要事項を記入します】

【受入日、本の分類等、必要事項の記入完了】

【作業が終了した本は新刊コーナーに並べ、貸し出されます】

新しく購入した本は、子どもたちへの紹介も兼ねて分類ごとに並べる前に、新刊コーナーに置いています。少しずつ新刊が揃いつつあります。このようにプチリニューアルが進んでいる都農小学校図書館です。

「学校図書館のお話 その①」はこちらから!!青い文字の部分をクリックすると記事が読めます。

「やってみたい」を形にするには・・・

10月11日(金)

この日は6年生以外は、遠足や社会見学のため校外に出かけて行きました。校内には6年生だけが残っていました。

写真にはありませんが、実は6年生が2つの相談をしに、校長室へやってきました。

① 校内でかくれんぼをしたい。

② 給食を外で食べたい。

①の校内かくれんぼについては、各学級の先生方に事前にお願いしていないため、他の学級内に無断で立ち入ることになるので許可するのは難しいと伝えました。

②の屋外で給食を食べることについては、安心安全な給食になるよう、給食の時間までには回答するので少し考えさせてほしいと伝えました。

その後、教室に戻った6年生は、再度学級で相談したようで、校内でのかくれんぼではなく、体育館でドッチボールをやっていました。

その間、何とか屋外で「安心安全な給食の提供」ができないかを考えました。一番心配したのは、給食への異物混入です。この日、若干風があり、運動場の土や刈った後の芝生等が混入しないかを心配しました。

ふと運動場を見ると、運動会の練習のために設置されたテントがありました。これで大きなブルーシートがあれば、上からも下からも異物が混入することが防げると考えました。校内に残られた先生方にブルーシートのことを尋ねてみると、あったのです。とてもきれいなブルーシートが…。

これなら屋外での給食が実施できる・・・そう思って、担任の先生にそのことを伝えに行きました。

4時間目が終わると、運動場には給食を持った6年生の姿がありました。

その後、全員が揃い、給食を食べ始めました。

給食終了後には、ブルーシートを片付ける子どもの姿も見られました。

「遠足には行けないけど、外で給食を食べて遠足気分を味わいたいのです。」

相談にやってきた6年生の代表者は、屋外で給食を食べたい理由をこう話してくれました。

自分たちの「やってみたい」を実現するためには、他の人との相談や交渉が必要となります。どうしてそうしたいのか、やりたい理由を明確にし、相手に伝え相談する。問題があれば、それを回避できないかを考える。

担任の先生と相談し、校長室へやってきた子どもたちを見て、自分たち(6年生)しか学校にいない日だからこそ、担任以外の大人との相談・交渉も経験させ、ひとつでも多くの思い出を作らせたい・・・そんな気持ちで子どもたちと話した金曜日でした。

運動場でクラスのみんなと食べた給食の味やこの光景、ここに至るまでの過程も含め、このことが6年生の思い出の一つに加えられたら嬉しいな・・・。

運動会に向けて④~第2回全体練習の巻~

10月10日(木)

今日は2回目の運動会全体練習をしました。

今日は、閉会式→エール交換→全校リレー・応援を行いました。

【成績発表の練習】

【白団が勝った場合…】

【相手の勝利を称える場面の練習もします】

退場し、エール交換や全校リレーの練習に移ります。

HP用にとエール交換の部分の写真もたくさん撮っていたのですが、保存作業の際に誤ってを削除してしまいました。(ショック…)

そんな中、エール交換の練習風景で唯一残った写真を掲載します。

この後は、全校リレーの練習でした。

【入場門に集合する選手】

【隙間時間も応援練習に余念のない赤団】

【白団も負けずに心を合わせて応援練習中】

【決勝審判もスタンバイ】

【選手入場】

【スタートは1年生女子です】

【団の前を選手が通過すると応援も盛り上がります】

全校リレーの練習の後は、団ごとに解散となりました。

今日の練習では、各団のリーダーが担当する学年の前に立って号令をかけたり、解散前に団長が今日の練習をふり返ったりしている場面がありました。

運動会に向けて子どもたちと一緒に頑張ります。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 2 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 |

7 2 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 2 | 12 1 | 13 |

14 | 15 2 | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 2 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 3 | 25 1 | 26 1 | 27 1 |

28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 |