令和6年度 学校の様子

ご協力ありがとうございました。~赤い羽根共同本当に

1月28日(火)

昨日のお昼休みに、本校の計画委員会の子どもたちから、都農町社会福祉協議会の皆様へ、校内で協力を呼びかけて集まった赤い羽根共同募金の贈呈を行いました。

募金に協力くださった皆様、本当にありがとうございました。集まった募金で、町内でお一人で生活されている高齢者の皆様へお茶等をお渡しするお金の一部になるということです。

助けあいの気持ちを形にする一つの方法が、この赤い羽根共同募金だと思います。これからも、互いに支え合い助け合う気持ちを大切にしていきたいと思います。

劇団「はれまる」さん来校~「ありがとう星人」を鑑賞~

1月24日(金)

昨日(1月23日)の6校時、6年生を対象に、都農町内にお住いの皆様で構成された「劇団『はれまる』」さんによる「ありがとう星人」というお話の鑑賞会を行いました。

会場には、1年1組の隣の多目的室を使いました。前日から暗幕を張るなどの準備も行ってくださり、鑑賞会の雰囲気が漂っていました。

劇団の皆様は、次々に入室する6年生を笑顔で迎えてくださるので、子どもたちも笑顔になり、テンションも上がってくるのを感じました。

今回鑑賞した「ありがとう星人」はもともとは紙芝居だったとのこと。今回は人が演じたり、紙芝居の画像をパソコンに取り込んで、スクリーンに映し出したりするという方法で上演されました。

鮮やかな色の紙芝居の絵に魅了されてしまいました。正面からの撮影ではないため、少し見にくいかもしれませんが、ご了承ください。

タイトルの「ありがとう星人」は、下の写真の黄色い生き物ですが、発する言葉は「ありがとう」のみ。くりかえし言われる「ありがとう」の言葉に、相手の気持ちが変わっていくという場面も見事に描かれていました。

すっかりお話の世界に引き込まれた6年生は、場面が変わるたびに、自分の思いを口にしていました。

鑑賞会が終わり、スタッフの紹介が行われましたが、その際、劇団の皆様は、6年生の素直なつぶやきに感動されたことや、そのつぶやきが演じる側の力になり、いつも以上に熱のこもった演技ができたとおっしゃってくださいました。

【劇団「はれまる」の皆様】

【スタッフの中には記録担当の方もおられました】

地域にはこのような素晴らしい取組をされている方がいらっしゃることを再確認すると同時に、このような機会を設けることができて本当によかったと思いました。この鑑賞会を通して、卒業を間近に控えた6年生に伝えたかったこと、考えてみてほしいことはきっと子どもたちには届いていると思っています。

劇団「はれまる」の皆様、本当にありがとうございました。

新しい本

1月16日(木)

毎週木曜日は、学校図書事務の先生が来校される日です。

学校図書館を覗いてみると、何やら作業をされている最中でした。

声をかけ、尋ねてみると、新しく購入した本の受け入れ作業をされているとのことでした。

今回は、係の先生を中心に、先生方に選書していただき、PTA予算で49冊の本を購入しました。

【新しく購入した本の一部】

購入された本を見ると、思わず手に取って読みたくなるような本ばかり。興味をそそられる本がたくさんありました。

受け入れ作業が終了すると、新しい本のコーナーに49冊の本が並べられていました。

学校図書事務の先生は、購入した本の受け入れ作業の他、季節や行事に合わせ、関連本を一か所に集めてコーナーを作る仕事もしてくださいます。

今年も、都農小学校の子どもたちが本を手に取る機会を作り、本と子どもたちをつないでくださることでしょう。どうぞよろしくお願いいたします。

【新年を迎えるこの時期の展示】

エイサーの披露、無事終了

1月14日(火)

1月11日(土)道の駅「つの」にて、本校の5~6年生21名がエイサーを披露し、「沖縄県糸満フェア」を盛り上げてくれました。

披露予定時刻は11時でしたが、30分前には集合し、並び方を確認したり、衣装を着たりして準備を行いました。

【踊る場所の確認】

【衣装の着付けも協力し合って行います】

【エイサーの披露がスタート】

保護者をはじめ、地域の方々が見守る中、力いっぱいエイサーを披露してくれました。

【道の駅の方からもお礼の言葉をいただきました】

参加してくれた5~6年生の皆さん、ありがとうございました。

エイサーで盛り上げよう!!~沖縄県糸満フェア~

1月9日(木)

2学期末に、道の駅「つの」様より、都農町と姉妹都市である沖縄県糸満市に関するイベント「沖縄県糸満フェア」でエイサーを披露してもらえないでしょうか…というご依頼がありました。

5~6年生の先生方で協議し、参加できる子どもたちを募り、協力することになりました。

イベントは1月11日(土)、道の駅「つの」で行われます。

イベントに向けた準備ということで、今日の5時間目は、体育館で5~6年生全員でエイサーの練習をしていました。

イベントに参加予定の児童は5~6年生合わせて21名になっています。

こうして5~6年生全員でエイサーを踊ることはもうないのだろうな…と思うとしんみりしてしました。

お時間のある方は、子どもたちの披露するエイサーを見に、道の駅「つの」までぜひお越しください。

1月11日(土)11時に踊る予定です。

合言葉は「3学期は0学期、仕上げは準備」

1月6日(月)

令和7年がスタートしました。

明けましておめでとうございます。今年もどうぞよろしくお願いいたします。

タイトルに書いた言葉は、始業式の中で子どもたちに話した内容です。3学期は次の学年の0学期と言われることから、「今の学年の仕上げをしながら次の学年の準備を整えていきましょう」という話をしました。また、今年は巳年なので、「脱皮する蛇のようにパワーアップしていきましょう」ということも伝えました。

5年生児童の代表作文、栄養教諭からの給食感謝週間に係る話などを静かに聞くことができ、よい始業式になりました。

3学期もどうぞよろしくお願いいたします。

【代表作文の発表】

【栄養教諭のお話】

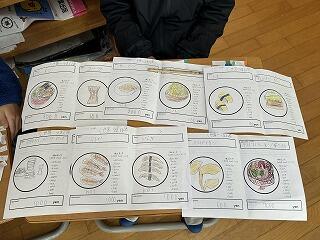

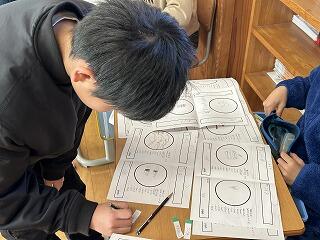

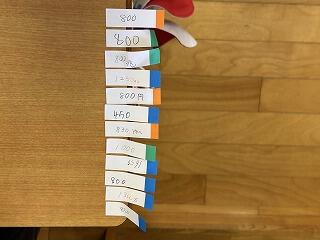

「レストランを開こう」~5年生外国語~

12月17日(火)

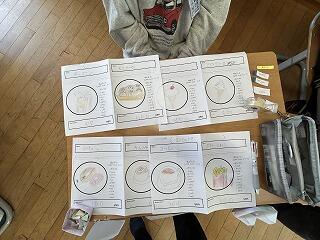

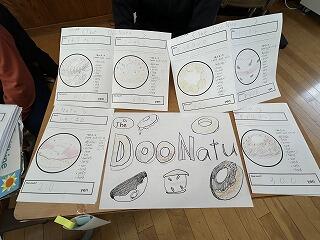

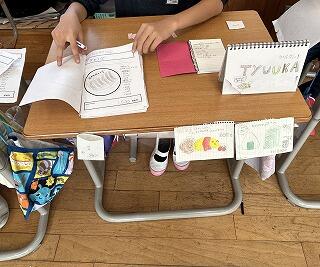

先週、5年生からは招待状を、外国語専科の先生からは授業参観の案内をいただいていました。

内容は、現在、外国後の授業で「レストランを開こう」という学習していて、その学習の成果を発表する授業に来てほしいということでした。

子どもたちは、思い思いのレストランを開き、お客さんとして来室した先生方や隣の学級の友だちに英語で声をかけ、やり取りをするというものでした。

実際のやり取りは以下のようなものでした。

店主:Hello.

お客:Hello.

店主:What would you like?

お客はお店にあるメニューから好きなものを選び、値段を尋ねます。

お客:I'd like ~. How much is it?

店主:~円

お客:OK,here you are.

(言われた代金を記入した付箋を渡す)

店主:Thank you.

いろんなお店があるのはもちろんですが、工夫を凝らしている子どももいて、来室された先生方や、隣のクラスの子どもたちも、楽しい雰囲気の中、学習した成果を大いに発揮することができました。

授業の様子をご紹介します。

5年1組

上の写真のお店は、商品の提示の仕方がメニューブックみたいになっていて、お客さんに募金も呼び掛けるというユニークなお店になっていました。向かって左側にある小さな袋の中に募金をいれるようになっていました。

5年2組

メニューの中から好きな食べ物を選び、値段を確認します。

値段を確認したら、金額を付箋に書き出し、店主に渡します。

中には、こんなふうに机に付箋を貼っている子どももいました。

このように英語に触れあい、日常会話へとつながっていく授業はいいなと思いました。

5年生の皆さん、ご招待いただきありがとうございます。

第3回学校運営協議会

12月13日(金)

12月10日(火)に、第3回学校運営協議会を開催しました。

今回の学校運営協議会では、児童、保護者、職員で行った自己評価(今年度の教育活動の振り返り)の説明や創立150周年に向けた学校の取組などについて協議を行いました。

今後、学校運営協議会委員の皆様からも今年度の本校の教育活動等について評価いただき、いただいたご意見をもとに、次年度の学校経営方針等をまとめていくことになります。

小さな音楽会~3年生音楽~

12月13日(金)

昨日(12/12)、3年生の音楽の授業で、小さな音楽会が開かれました。

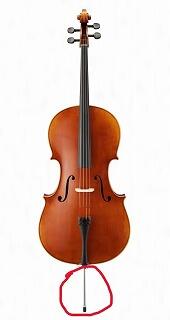

小さな音楽会で演奏された楽器は、リコーダー(ソプラノ、アルト、テナー)とチェロやチェンバロ。

チェロには、エンドピンという床に立てて楽器を支える棒状の部品(下の画像の赤丸の部分)がついています。

しかし、今回、演奏で使用されたチェロにはそのエンドピンがありませんでした。

エンドピンで楽器を支えるという方法は19世紀後半になってから一般化したため、それ以前は、両膝に挟んで固定して弾いていたそうです。

リコーダーアンサンブルの演奏の前には、リコーダーの紹介などもあり、子どもたちもこれまでの学習をふり返りながら音楽を聴いていました。

演奏された曲は、クラッシックあり、ジブリあり、クリスマスソングありで、子どもたちも知っている曲が流れると「これ○○だよね」と小さい声で曲名を確認しながら、生演奏を楽しんでいました。

リコーダー、チェロ、チェンバロの優しい音色が響く音楽室で行われた小さな音楽会はとても素敵な時間でした。

家庭教育学級研修視察

12月13日(金)

12月9日(月)に、今年の家庭教育学級の研修視察が行われました。

今回は、都城市の霧島ファクトリーガーデンでの施設見学とルピナスパークでの豆腐作り体験を行いました。

霧島ファクトリーガーデンでは、写真撮影可能な場所が限られていたため、撮影できた写真も少ないです。

宮崎観光ホテルで昼食を取り、その後、ルピナスパークへ向かい、豆腐作り体験を行いました。

ミキサーにかけた大豆をお湯の中に入れ、煮ます。

【この間に、煮汁を絞る準備をします。】

【鍋の状態を確認】

【鍋が重いので二人で抱えて移動】

ここから、煮汁を絞り、豆乳とおからに分ける作業が始まります。煮汁は熱く、皆さん熱さに気を付けながら作業を進めました。

【パッドの中の白い液体が豆乳です!!】

【絞った豆乳を鍋に移し、集めます】

【豆乳を絞ったあとにできる「おから」】

鍋を再度火にかけ、豆乳に、にがりを加えていきます。(ここは写真がありません。すみません。)

鍋を火にかけている間に、型に流し込むための準備をします。

にがりを加えた鍋が運ばれます。

いよいよ、型に流し込み最後の仕上げへと入ります。

型に流し込んだら、布で包み、重しをします。

この状態でしばらく待ちます。

最後に切り分けます。

【参加者全員で平等に分けます】

こうして豆腐作り体験も無事に終了しました。

それぞれの工程の間にちょっとした隙間時間ができると、調理台の片付けが始まり、使用した調理道具を洗い、次々と片付けていかれます。先を見通した無駄のないてきぱきとした動きに思わず見とれてしまいました。段取りを考えながら、日々の家事を行っておられるのだなと思いました。

本当に見事で、素晴らしい、誇れる姿でした。

帰宅後は、持ち帰ったできたての豆腐が食卓に出されたご家庭もあったのではないでしょうか。私もおいしくいただきました。

施設見学や体験活動も充実していましたが、バスの中での時間も、より互いを知る機会になっていたと思います。

次年度もたくさんの保護者の皆様のご参加をお待ちしております。

企画された家庭教育学級の役員の皆様、参加された保護者の皆様、本当にありがとうございました。お疲れさまでした。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

30 | 1 2 | 2 1 | 3 1 | 4 1 | 5 1 | 6 |

7 2 | 8 1 | 9 1 | 10 1 | 11 2 | 12 1 | 13 |

14 | 15 2 | 16 1 | 17 1 | 18 1 | 19 2 | 20 |

21 | 22 | 23 | 24 3 | 25 1 | 26 1 | 27 1 |

28 1 | 29 1 | 30 1 | 31 1 | 1 1 | 2 1 | 3 1 |