諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

荒谷小では、12月9日(金)に長距離走大会が行われます。この長距離走大会は、保育所生も一緒に行います。年少・年少々さんは運動場2周(約250m)、年中・年長さんは運動場5周(600m)走るそうです。1・2年生は800m、3・4年生は1000m、5・6年生は1200m走ります。小学生は運動場を走った後、路上に出て再び運動場に戻ってくるコースです。

今日から長距離走大会の練習がスタートしました。小学生は業間の時間に5分間走を行いました。

【今日は日差しが暖かく、走りやすい気候でした】

【1年生も快調に走りました】

1年生は、「今日は運動場4周走りました~、疲れた~」と話していましたが、清々しい表情をしていました。これから、業間の時間や金曜日の朝の時間、全校体育などで長距離走大会の練習が続きます。たっぷり栄養をとって、しっかり休んで元気に練習に臨んで欲しいと思います。

また、保育所生も今日から長距離走大会の練習がスタートしました。保育所生は遊びを通して身体を動かして、長距離走大会に向けての体力作りが始まったようです。今日は、「さるチーム」と「かにチーム」に分かれて陣取りをしていました。

【攻める「さるチーム」】 【守る「かにチーム」】

【運動場いっぱい使って走り回りました】

12月9日は午前中に長距離走大会、午後からもちつき大会を計画しています。保護者の方々をはじめ、多くの方々のご参加をお待ちしております。

9月25日(日)に、平成28年度 第70回秋季大運動会を行いました。朝から小雨が降っていましたが、雨のおかげで涼しい運動会の幕開けになりました。

【堂々と校旗をもてるようになりました】【昨年度W優勝の赤団】

【とっても元気のよいかけ声で元気に入場】

【白団 今年は優勝も応援賞も狙いにいっています】

【年少々児もがんばります】

開会式を終え、いよいよ競技のスタートです。子どもたちの出番は多く、徒競走やリレー、団技、ダンス、一輪車、応援などがありました。荒谷道中膝栗毛では、白団が赤団を逆転してチームワークのよさを見せてくれました。

【最後のムカデ競走、白団は抜群の安定感でした。赤団は必死に追いかけました】

綱引きでは、パワーの赤団が白団を寄せ付けない強さを見せ2連勝しました。

【あっという間に引っ張っていく強さは圧巻でした】

神楽では、太鼓と笛に合わせて元気に舞いました。毎年、太鼓と笛を担当してくださる地域の方々のおかげで神楽を舞うことができます。太鼓を叩いてくださっている方は2学期当初、子どもたちに神楽の指導にも来てくださった方です。間違っても真剣な表情は崩さずに、最後まで自分たちにできる舞いを見せてくれました。

【太鼓と笛での応援ありがとうございました】【最後まで粘り強く舞いました】

午前中の最後のプログラムのチョイガマカでも、地域の方が歌と太鼓を担当してくださいました。生の歌と太鼓の音、そして子どもたち、保護者の皆さん、地域の方々の踊りで、会場が一体となりました。

【来年もどうぞよろしくお願いいたします】

【みんなニコニコ楽しく踊りました】

本校の運動会の特色として、地域の方々が参加してくださるプログラムがたくさんあります。これは、本校の運動会が地域の方々に支えられて行われていることの表れだと思います。「先輩の背中はかっこええが!」(障害物走)では、中学生も参加してくれて競技を盛り上げてくれました。

【中学生、女子も男子も大活躍!】

これらの競技の時には、放送を3・4年生担任の先生からバトンタッチします。担当をしてくださるのは、地域の方と本校の給食調理員の先生です。問いかけるような放送に思わず笑みがでてくる楽しい実況をしてくださいました。

【毎年ありがとうございます。来年もよろしくお願いします】

「あらとも青年隊」では、あめ食い競争にたくさんの方々に参加していただきました。その中に、3・4年生担任の先生の姿もありました。果敢にあめを探す姿は立派でした。

【顔が真っ白!】 【3・4年生担任の先生、あめは見つかった?】

また、「荒谷・南川対抗『綱引き』」では、多くの方々が参加され、どちらも譲らない対決になりました。

【今年度はどちらも1勝1敗で引き分けでした】

大いに盛り上がった運動会、その中でも子どもたちに緊張感を与えたのは一輪車「心をひとつに」です。毎日のように練習を重ねてきた一輪車、みるみる上達していきましたが、不安もあったようです。昼食後から、「一輪車の練習しよう!」と呼びかける子どもの声も聞こえました。第1部~第3部で構成されている一輪車の演技、どの演技も息を呑むものでした。技が成功する度に「おお~!!」と観客のみなさんから拍手喝采をいただき、子どもたちも嬉しかったと思います。最後まで堂々とした演技に大きな大きな拍手をいただき、子どもたちも職員もとても嬉しい気持ちでした。

【心をひとつに】

朝の雨が身を潜め午後からは日差しが出てきた運動会、いよいよ閉会式です。成績発表では、会場がとても静かになりました。「優勝 白団!」と言った瞬間、白団の子どもたちが弾けるように飛び上がりました。そして、それを見届ける赤団の姿もまた素晴らしかったです。応援賞は赤団でした。チームワークのよさ、明るさ、元気のよさ、心が伝わる応援をした赤団、素晴らしい賞を貰いました。白団も僅差で応援賞を逃しましたが、最後まで力のこもった応援でした。

【優勝 白団!】 【応援賞 赤団!】

【どちらもおめでとう!】

閉会式では、お礼の言葉を6年生3名が発表しました。仲間へのお礼、保護者の方々へのお礼、そして地域の方々へのお礼を心を込めて発表していました。

【最後まで立派な姿を見せてくれました】

閉会式後の解団式では、一人一人が振り返りを発表しました。運動会を通して得た喜び、達成感を一人一人が味わっているような、すがすがしい表情が印象的でした。

【最後はみんなでひとつになりました】

この秋季大運動会の運営には、保護者の方々、地域の方々に大変お世話になりました。また、たくさんの来賓の方々にもお越しいただきました。来賓の方々にご協力いただいたアンケートには大変嬉しいお言葉をいただいていました。アンケートの一部をご紹介します。

◯ 毎年感動するのはなぜでしょう。子どもたちと一緒に地域も成長しているのでしょうか。ありがとうございました!!

◯ 保育所生を小学生の子どもたちがしっかりサポートしながら励まし合いながら協力し合って素晴らしい運動会でした。地域、学校、家庭が一緒になって学校行事を盛り上げて良かった。

◯ 荒小初めての子どもたちも目が輝いていました。一人一人の子どもたちが参加した素晴らしい運動会でした。

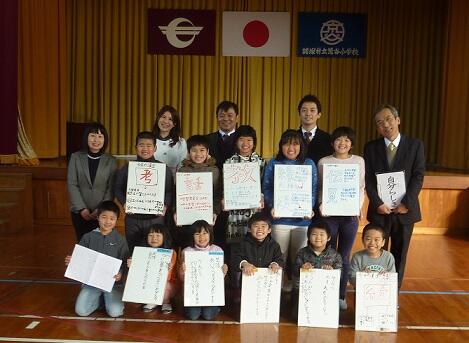

〇 2/15(日)に『学習発表会』を行います。8:50から11:00に体育館で行います。地域の皆様やゆかりのある方々も含め、たくさんの方々のご来場をお待ちしております。保護者の皆様は、終了後家庭教育学級の閉級式及びPTA三役会を行います。

〇 1/19~2/20は、「空き瓶(一升瓶・ビール瓶のみ)回収」期間です。子どもたちの活動費のため、ご協力をお願いいたします。

〇 2/17に「第3回学校運営協議会」を行います。

〇 令和8年度の主な行事を入力しました。★閉校式は令和9年2月13日(土)実施予定です。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 2 | 6 | 7 1 |

8 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 2 | 16 1 | 17 | 18 | 19 | 20 1 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 2 | 26 | 27 | 28 |

〒883-1301

〒883-1301