2024年7月の記事一覧

プール納会

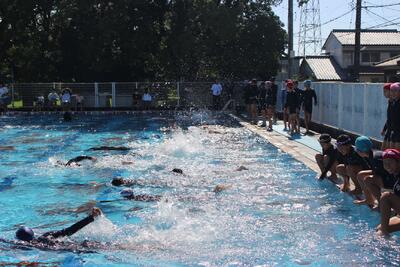

昨日、プール納会がありました。

最終日は1年生、6年生、5年生が泳ぎました。

今年のプール開きは6月25日でした。

まるまる1ヶ月間泳ぐ機会はあったのですが、あいにく雨が降ったり、天気が良すぎて泳げなかったりと、時数の確保がぎりぎりの学年がありました。

一番最後に泳いだ5年生が、プールに向かって深々と頭を下げていました。

プールの水面が日射しを受けて、静かに揺れていました。

【1年生の様子】

【6年生】

【5年生】

お昼の放送(放送委員会)の紹介

昨日(7月29日)の放送委員会の皆さんの活動を紹介します。

これまでコロナ禍の影響で、学校から歌声や合奏があまり聞こえなくなっていました。

しかし、最近は少しずつ元のように音楽が学校の中で流れ始めています。

昨日のお昼の放送では、合奏「茶色のこびん」と「校歌」が流れました。

「茶色のこびん」は5年3組の音楽の時間に録音したものでした。

「校歌」は、以前、昼休み時間に有志の子どもが体育館に集まって録音したものでした。

放送委員会の子ども達がアナウンス原稿を作ったり、インタビューしたりしており、創意工夫の見られる活動でした。

一生懸命さが伝わる合奏と校歌斉唱に、全児童が聞き入っていました。

放送委員会の皆さん、素敵な企画をありがとう!

リコーダーアンサンブル

先日、4年生児童が校長室にやってきました。

リコーダーアンサンブルをするためです。

曲名は「風の歌」。

少し難しい曲だったのですが、気持ちよく演奏できました。

リコーダーアンサンブルに挑戦したい皆さん、ぜひ、校長室の扉をノックして下さい。

テラス付近の掃除

今週水曜日の放課後、中庭テラス付近で子ども達の声がしました。

何をやっているのだろうと眺めていると、様々な学年の男子児童が掃除をしていました。

水曜日はチャレンジデーですので、自分たちで話し合ってテラス付近の掃除に取り組んだのでしょう。

暑い中、埃まみれになりながら、みんなで協力し合って掃除をする姿は輝いていました。

「みんな、お疲れ様でした!すっかり綺麗になりましたね!」

教職経験2年経過研修授業

昨日の2時間目、教職経験2年経過研修授業がありました。

授業者は1年2組の村田葵先生です。

教科は体育(単元名:マットを使った運動遊び)でした。

マットの上でいろいろな方向に転がったり、手や背中で支えたり、体を反らせたりする動きに挑戦していました。

自分で技を選んだり、友だち同士で協力し合ったりして活動していました。

授業の最後の場面では、本時のめあて「動きのポイントを考える」ことをしっかり振り返ることもできました。

後片付けもみんなで協力しながら行えました。

日射しの強さへの対応

昨日の下校時間に、2階渡り廊下から子ども達の下校の様子を見ていました。

午後2時の日射しは強く、気温は34℃あたりを示していました。

直射光を避けるため、日傘を差している子ども達も見られました。

環境省が情報を提供しているサイトを見ると、東日本以西のほとんどの県に熱中症警戒アラートが出されており、紫色に染まっていました。

熱中症警戒アラート時は、“気温が著しく高くなることにより熱中症による人の健康に係る被害が生ずる恐れがあるため、他人事と考えず、暑さから自分の健康を守る”ことが重要だとされています。

昨今の気温の上昇は、やはり異常なのではないでしょうか。

昼休み時間の子ども達 室外編

前回に引き続き、昼休み時間の子ども達の様子を紹介します。

今日は室外にいた子ども達の様子です。

靴を履いて運動場に向けて駆け出す子ども、運動場で思い思いに遊んでいた子ども、この時期の生き物とふれあっていた子ども達がいました。

清掃準備の放送が流れるまで、時間を惜しんで遊んでいました。

昼休み時間の子ども達 室内編

昨日木曜日、昼休み時間に校内の子ども達の様子を見て回りました。

校内のいたるところに子ども達がいて、思い思いに午後の一時を過ごしていました。

まず今日は、室内の様子を紹介します。

本気モードで遊んでいる子ども、カードゲームに興じている子ども、静かな一時を楽しんでいる子ども達をご覧下さ

い。

自主研修サークル活動

本校では、若手の先生方が中心となって自主研修サークル活動に取り組んでいます。

一つが特別支援教育に関するもので、もう一つが学級経営に関するものです。

今回は学級経営に関する活動の様子を紹介します。

子ども達が帰った放課後の時間を使って、若手の先生方を中心に学級経営のポイントについて研修しています。

どれだけ教職経験を積んでも、学級経営は難しいものです。

新年度になれば子ども達は新しいメンバーになりますので、前年度上手くいったものが次年度も通用するとは限りません。

目の前の子ども達の実態に応じて、よりふさわしい手立てを工夫せねばなりません。

経験の浅い先生方は、それこそ毎日が試行錯誤の連続です。

子ども達の幸せを願って取り組むものの、時には上手くいかないこともあります。

そんなとき、同じ悩みをもつ者同士が、ああじゃないか、こうじゃないかと話し合う意義は非常に大きいものがあります。

そんな先生方の様子をご覧ください。

コスモスの発芽

先週木曜日のこと、学校技術員の白石さんが北校舎前の花壇にコスモスの種を蒔きました。

背が余り高くならない、矮性品種の種だそうです。

そして3連休が終わった昨日、その花壇を覗いてみると、見事に発芽していました。

整然と発芽した苗を見ると、まさしく花の名の通り“調和”や“秩序”を感じます。

コスモスは短日植物のため、秋風が吹く頃には薄紅の花弁を開くことでしょう。

子ども達と一緒に、コスモスの成長を見守りたいと思います。

宮崎県延岡市出北5丁目12番1号

TEL 0982-33-2937

FAX 0982-33-2938

東小学校旧校舎の思い出

平成25年度まで使われた、東小学校の旧校舎の写真です。約45年間、多くの子どもたちを見守ってくれました。左の写真をクリックして表示される画面の左上にある「スライドショー」をクリックするとスタートします。(始まるまで20秒ほどかかります。)

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |

4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |

11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |

18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |

25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |