学校の様子

修学旅行5(6年生)

1日目の最後は「班別自主研修」。維新ふるさと館をスタートし、中央公園ゴールです。その間、西郷隆盛像、県立博物館、メルヘン館、市立美術館、照国神社などのチェックポイントをグループごとに巡ります。子供たちの表情がとても生き生きしています!

修学旅行4(6年生)

「維新ふるさと館」に到着。明治維新に活躍した薩摩藩士について、ジオラマや写真、文献など多くの資料が展示してあり、明治維新について学び中です。

修学旅行3(6年生)

お待ちかねの昼食です。レストイン武家屋敷で美味しくいただいています。朝が早かったので、お腹がペコペコだったようです。鶏飯とてもおいしかったです。

修学旅行2(6年生)

最初の見学地である「知覧特攻平和会館」に着きました。ここでは、展示物の見学や講話を通して、戦争の悲惨さや命の尊さ、平和の大切さなどについて学んでいます。真剣に講話を聴く姿が見られました。

修学旅行1(6年生)

11月20日(木)から2日間の日程で、6年生が修学旅行に行ってきます。行き先は鹿児島方面です。子供たちは出発式の後、うれしそうにバスに乗り込んでいきました。たくさんの思い出をつくって帰ってくることでしょう。子供たちの様子をこのホームページで紹介していきたいと思います。

朝のボランティア

11月19日(水)、急に寒くなってきました。そんな寒い朝も、朝のボランティアを頑張っている三松っ子がたくさんいます。張り切って頑張っている姿に感心します。

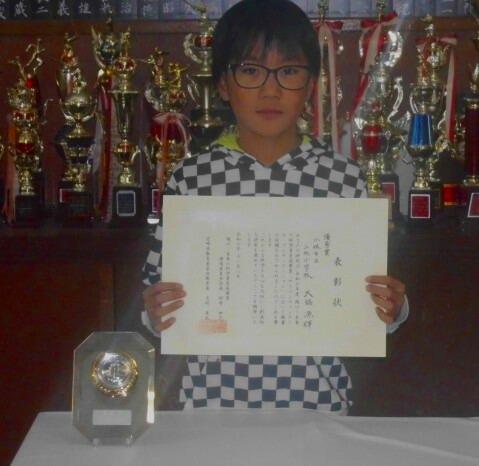

サイエンスコンクール表彰

11月18日(火)、サイエンスコンクールプレゼンテーション大会の表彰を行いました。本校の6年生児童が西諸地区代表に選ばれて、県の大会で発表しました。最強糸電話研究というテーマでプレゼンを行い、見事優秀賞に輝きました。おめでとうございます!

国スポ・障スポ出前授業(2年生)

11月17日(月)、2年生を対象に、国スポ・障スポ出前授業がありました。令和9年に本県で開催される国スポ・障スポ大会のイメージソング「ひなたのチカラ」には、ダンスがあります。今日は、県の国スポ・障スポの担当者の方から、そのダンスを教えてもらいました。宮崎県の公式キャラクター「みやざき犬のひいくん」も登場し、大喜びの子供たち。「ひいくん」と一緒に、みんなで楽しく元気よくダンスを踊りました。

1年生と中学3年生の交流学習

11月14日(金)、中学校3年生が、こすもす科の学習で1年生と交流学習をしました。

中学生が事前に計画・準備してきた活動を1年生が一緒に行いました。風船バレーや魚つりゲーム、じゃんけん列車など、1年生が楽しく活動できるように説明の仕方や声掛けを工夫していました。

職場体験

11月13日(木)~14日(金)まで、職場体験で中学2年生が5名来ています。中学生のお姉さん、お兄さんに大喜びの子供たちです。昼休みには、中学生の周りにたくさんの子供が集まって楽しそうに過ごしていました。

https://forms.office.com/r/bv9m1aJ0xT

児童の欠席や遅刻の連絡はここからお願いします。

原則、前日の17時以降、当日の7時45分までに入力してください。

流行性疾患に感染した場合には、休みの日でも結構ですので入力してください。

なお、確認は原則健康観察の時間(8時頃)のみです。日中に下校などについて書き込まれても確認できません。ご承知おきください。

12月16日(火)