2014年10月の記事一覧

尾鈴祭前日。

TRICK OR TREAT!!

世間はハロウィンですが、今年の都農高校はそれどころではありません。

なぜなら明日は尾鈴祭(文化祭)。

職員も生徒も、今日は朝から準備と設営で大忙しでした。

合唱練習・リハーサルの合間に劇の大道具作りや展示作品の作業。

きっと生徒も疲れていると思います。

ですが、私は生徒たちの距離が縮まり協力しあい、絆が深まっていくのを日に日に感じています。

きっと生徒たちも同じ感覚を味わっていることでしょう。

明日(尾鈴祭1日目)の開場・受付開始は8時15分になります。

スケジュールは以下の通りです。

8時30分~ 開会行事

10時20分~ 合唱コンクール(1、2年次)

11時10分~ 合唱コンクール(3年次)

12時40分~ ステージ発表(3年次)

1日目は以上となります。

毎日練習や準備を頑張ってきました。

合唱ではピアノ伴奏が上手に弾けない生徒が焦りと不安で涙を流すこともありました。

一生懸命みんなで作りあげた尾鈴祭です。

来てくださった方が楽しめるように職員・生徒一同、精一杯発表をしますので、ぜひとも尾鈴祭へお越しください!

※なお、一般来場者につきましては

1日目 15時15分

2日目 13時15分

以降は校外へ退場していただきますようお願い申し上げます。

(指定する時間以降は校内指導の充実化に伴ない、速やかにご退場いただきますようご協力をお願い致します。)

世間はハロウィンですが、今年の都農高校はそれどころではありません。

なぜなら明日は尾鈴祭(文化祭)。

職員も生徒も、今日は朝から準備と設営で大忙しでした。

合唱練習・リハーサルの合間に劇の大道具作りや展示作品の作業。

きっと生徒も疲れていると思います。

ですが、私は生徒たちの距離が縮まり協力しあい、絆が深まっていくのを日に日に感じています。

きっと生徒たちも同じ感覚を味わっていることでしょう。

明日(尾鈴祭1日目)の開場・受付開始は8時15分になります。

スケジュールは以下の通りです。

8時30分~ 開会行事

10時20分~ 合唱コンクール(1、2年次)

11時10分~ 合唱コンクール(3年次)

12時40分~ ステージ発表(3年次)

1日目は以上となります。

毎日練習や準備を頑張ってきました。

合唱ではピアノ伴奏が上手に弾けない生徒が焦りと不安で涙を流すこともありました。

一生懸命みんなで作りあげた尾鈴祭です。

来てくださった方が楽しめるように職員・生徒一同、精一杯発表をしますので、ぜひとも尾鈴祭へお越しください!

※なお、一般来場者につきましては

1日目 15時15分

2日目 13時15分

以降は校外へ退場していただきますようお願い申し上げます。

(指定する時間以降は校内指導の充実化に伴ない、速やかにご退場いただきますようご協力をお願い致します。)

250点の清掃。

日々、朝晩が寒くなってきました。

風邪をひいて喉が痛いと言ってくる生徒が増えてきましたが、風邪の予防もしっかりして欲しいところです。

20代の頃から『体調管理も仕事のうち』とたたき込まれてきました私ですが、生徒たちには、体調を常に整えベストコンディションで毎日を過ごせる大人になって欲しいと思っています。

どうも!風邪を滅多にひかない私、広報担当です(*^u^*)

昨日の話になりますが、清掃時間に校庭をほうきで掃いていたところ、2年生の男子生徒2名が座って花壇の草(といってもほとんど生えていない)をチビチビ抜いていました。

ちょっとだけ声をかけて、私はその後黙々と落ち葉を集めていたのですが、しばらくすると先ほどの男子達が『先生、俺らも手伝うわ!』とほうきを片手に私のもとへと走ってやってきてくれました。

『掃除をしなさい。』と指示したわけでもないのに手伝ってくれた生徒たち。

とても嬉しかったです(^∀^)♪

清掃時間中しっかりと手伝ってくれた彼ら。

清掃終了後に私はお礼を言いましたが、続けて『あなた達の清掃の態度は100点だね!でも、スリッパじゃなくて靴に履き替えて来てくれていたら200点だったんだけど、残念だな~(^ω^)』と伝えました。

彼らはケラケラと笑って学級へと帰っていきましたが、自主的に清掃に取り組み手伝ってくれたことを私は本当に嬉しく思いました。

すると、今日も清掃が始まり次第、彼らはほうきを持って走ってやってきました。

『先生、今日は靴履いてきたから200点やろ!?』とすごく嬉しそうに。

私は、『わぁ、200点だね。今日も手伝ってくれるの?ありがとう!』と感謝を伝え、3年生とその2年生と一緒に清掃をしました。

本来はどこの清掃場所を担当しているのか、清掃場所の担当の職員が探していないか。

心配になったので聞いてみると、彼らは『環境美化委員だから清掃場所が定まっていない』とのことでした。

その後も休むことなく黙々と清掃を手伝ってくれました。

自主的に任された場所でもない場所を掃除できる彼らはとても立派だと思います。

清掃が終わった後に、『あ~あなた達は200点じゃなかった。250点だね(^∀^)』と私が言うと、彼らのうちの1人が『ん?靴を履いてきた上に2日続けて手伝ったからでしょ?』と言ってきてくれました。

私としては、何か理由があって250点だ!と言ったわけではなくて、ただ彼らの自分たちから清掃を手伝ってくれた姿勢が嬉しくて点数を上げただけなのですが、彼らはどうして私が喜んでいたのかをちゃんと分かってくれていた様でした。

掃除は面倒で、手が汚れるし大変だと考える人もいます。

しかも、清掃したからといって自分に利益があるわけでもありません。

しかし、自ら進んで掃除ができる人とは、自分のことだけでなく、

『きれいになった場所を使う人の気持ちや、そこを普段きれいにしている人の気持ち』を考えられると思います。

その様な生徒は、社会人になった時に、『自分の利益の為にではなく、誰かのささやかな利益の為に働ける人間』になれるのではないか、と私は考えます。

そして、そのような人は人に好かれるので、きっと仕事で困った時も誰かが手助けしてくれたり、味方になってくれるのではないかと思います。

誰からか思いやりを貰うためにはまず自分が思いやりを示す。

そんなことができる生徒が都農高校にもっともっと増えてくれたらなぁ、と思いました(^ω^)

2年生の2人に心から感謝です♪

風邪をひいて喉が痛いと言ってくる生徒が増えてきましたが、風邪の予防もしっかりして欲しいところです。

20代の頃から『体調管理も仕事のうち』とたたき込まれてきました私ですが、生徒たちには、体調を常に整えベストコンディションで毎日を過ごせる大人になって欲しいと思っています。

どうも!風邪を滅多にひかない私、広報担当です(*^u^*)

昨日の話になりますが、清掃時間に校庭をほうきで掃いていたところ、2年生の男子生徒2名が座って花壇の草(といってもほとんど生えていない)をチビチビ抜いていました。

ちょっとだけ声をかけて、私はその後黙々と落ち葉を集めていたのですが、しばらくすると先ほどの男子達が『先生、俺らも手伝うわ!』とほうきを片手に私のもとへと走ってやってきてくれました。

『掃除をしなさい。』と指示したわけでもないのに手伝ってくれた生徒たち。

とても嬉しかったです(^∀^)♪

清掃時間中しっかりと手伝ってくれた彼ら。

清掃終了後に私はお礼を言いましたが、続けて『あなた達の清掃の態度は100点だね!でも、スリッパじゃなくて靴に履き替えて来てくれていたら200点だったんだけど、残念だな~(^ω^)』と伝えました。

彼らはケラケラと笑って学級へと帰っていきましたが、自主的に清掃に取り組み手伝ってくれたことを私は本当に嬉しく思いました。

すると、今日も清掃が始まり次第、彼らはほうきを持って走ってやってきました。

『先生、今日は靴履いてきたから200点やろ!?』とすごく嬉しそうに。

私は、『わぁ、200点だね。今日も手伝ってくれるの?ありがとう!』と感謝を伝え、3年生とその2年生と一緒に清掃をしました。

本来はどこの清掃場所を担当しているのか、清掃場所の担当の職員が探していないか。

心配になったので聞いてみると、彼らは『環境美化委員だから清掃場所が定まっていない』とのことでした。

その後も休むことなく黙々と清掃を手伝ってくれました。

自主的に任された場所でもない場所を掃除できる彼らはとても立派だと思います。

清掃が終わった後に、『あ~あなた達は200点じゃなかった。250点だね(^∀^)』と私が言うと、彼らのうちの1人が『ん?靴を履いてきた上に2日続けて手伝ったからでしょ?』と言ってきてくれました。

私としては、何か理由があって250点だ!と言ったわけではなくて、ただ彼らの自分たちから清掃を手伝ってくれた姿勢が嬉しくて点数を上げただけなのですが、彼らはどうして私が喜んでいたのかをちゃんと分かってくれていた様でした。

掃除は面倒で、手が汚れるし大変だと考える人もいます。

しかも、清掃したからといって自分に利益があるわけでもありません。

しかし、自ら進んで掃除ができる人とは、自分のことだけでなく、

『きれいになった場所を使う人の気持ちや、そこを普段きれいにしている人の気持ち』を考えられると思います。

その様な生徒は、社会人になった時に、『自分の利益の為にではなく、誰かのささやかな利益の為に働ける人間』になれるのではないか、と私は考えます。

そして、そのような人は人に好かれるので、きっと仕事で困った時も誰かが手助けしてくれたり、味方になってくれるのではないかと思います。

誰からか思いやりを貰うためにはまず自分が思いやりを示す。

そんなことができる生徒が都農高校にもっともっと増えてくれたらなぁ、と思いました(^ω^)

2年生の2人に心から感謝です♪

子供の目線と大人の視点。

ここ数日生徒からブログの感想を聞いていたので、本来なら今日も本校生徒が喜んでくれるようなブログを書きたいのですが、、、

今日はちょっと大人の視点で書いていきます。

都農高校では11月1日・2日が尾鈴祭(文化祭)なのですが、生徒たちはその準備で毎日歌の練習や展示作品の準備、劇の練習を頑張っています。

私も生徒と一緒になって歌を歌ったり、劇の練習をしているのですが、彼らと一緒に活動をしていると、生徒たちの考え方や人との関わり方がよく見えます。

学校生活の中で生徒たちは競い合ったり励まし合ったりしていますが、時には反発し友だちとケンカすることもあります。(時には先生に不満を持つことも。。)

私は最近、『生徒が誰か・何かにぶつかり、怒ったり嫌だと感じること』も大人へと成長していく過程でとても大事なことだと分かるようになりました。

なので、クラスメイトとケンカするような機会はある意味、成長のチャンスだと思います。

相手が悪いと思うのなら、それを感情的にならず、ちゃんと伝えられるようになる。

自分の非を素直に認め、反省の意を相手にちゃんと伝えられるようになる。

失敗したことも、その失敗から『こうすれば失敗する』という気付きを得て、次の行動に活かせるようになる。

誰か・何かとぶつかることが成長のチャンスだと考えるようになってからは、私自身、生徒の失敗や言動に対してもその背景となる理由や原因を冷静に見ることを考えるようになりました。

また、生徒が感情的になって何かを伝えてくる場面でも、どのように接したら生徒が成長するかを考えるようになりました。

生徒が学校という集団社会の中で、大人になるための成長をスムーズにできるように、都農高校の教師としての私は子供の目線を忘れることなく大人の視点を含んで生徒と関わりたいと思っています。

前回、本の紹介をしましたが、今回も本を一冊ご紹介します。

この本は20歳になる以前の私が『教育って面白いなぁ』と思うようになる、きっかけとなった本です。

後藤 卓也 著, 2000年, 産経新聞ニュースサービス, 『子供の目線 大人の視点-”やる気のある子”を育てるヒント』

塾の経営者である著者は、当時、シングルファザーとして子育てに奮闘中でもありました。自分の子供と一緒にいる時間は限られていて、一緒にお風呂に入る時間やご飯を食べる時間、夕食後の遊ぶ時間が貴重だったそうです。疲れて眠っている子供の愛らしい寝顔を見れば、起こしてもう少し遊んであげたいと思うような毎日を過ごされていたとか。

私は著者の子供との関わり方から、子供の目線を忘れずに、大人の視点を加えて子供と向き合うことの大切さを学ぶことができたと思います。

エッセイである本書はユーモアも多く楽しみながら読める一冊だと思います。

前回のブログでも紹介した、坪田 信貴 著 『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話』と同様、子供との向き合い方について大変勉強になる本ですのでオススメします。

今日はちょっと大人の視点で書いていきます。

都農高校では11月1日・2日が尾鈴祭(文化祭)なのですが、生徒たちはその準備で毎日歌の練習や展示作品の準備、劇の練習を頑張っています。

私も生徒と一緒になって歌を歌ったり、劇の練習をしているのですが、彼らと一緒に活動をしていると、生徒たちの考え方や人との関わり方がよく見えます。

学校生活の中で生徒たちは競い合ったり励まし合ったりしていますが、時には反発し友だちとケンカすることもあります。(時には先生に不満を持つことも。。)

私は最近、『生徒が誰か・何かにぶつかり、怒ったり嫌だと感じること』も大人へと成長していく過程でとても大事なことだと分かるようになりました。

なので、クラスメイトとケンカするような機会はある意味、成長のチャンスだと思います。

相手が悪いと思うのなら、それを感情的にならず、ちゃんと伝えられるようになる。

自分の非を素直に認め、反省の意を相手にちゃんと伝えられるようになる。

失敗したことも、その失敗から『こうすれば失敗する』という気付きを得て、次の行動に活かせるようになる。

誰か・何かとぶつかることが成長のチャンスだと考えるようになってからは、私自身、生徒の失敗や言動に対してもその背景となる理由や原因を冷静に見ることを考えるようになりました。

また、生徒が感情的になって何かを伝えてくる場面でも、どのように接したら生徒が成長するかを考えるようになりました。

生徒が学校という集団社会の中で、大人になるための成長をスムーズにできるように、都農高校の教師としての私は子供の目線を忘れることなく大人の視点を含んで生徒と関わりたいと思っています。

前回、本の紹介をしましたが、今回も本を一冊ご紹介します。

この本は20歳になる以前の私が『教育って面白いなぁ』と思うようになる、きっかけとなった本です。

後藤 卓也 著, 2000年, 産経新聞ニュースサービス, 『子供の目線 大人の視点-”やる気のある子”を育てるヒント』

塾の経営者である著者は、当時、シングルファザーとして子育てに奮闘中でもありました。自分の子供と一緒にいる時間は限られていて、一緒にお風呂に入る時間やご飯を食べる時間、夕食後の遊ぶ時間が貴重だったそうです。疲れて眠っている子供の愛らしい寝顔を見れば、起こしてもう少し遊んであげたいと思うような毎日を過ごされていたとか。

私は著者の子供との関わり方から、子供の目線を忘れずに、大人の視点を加えて子供と向き合うことの大切さを学ぶことができたと思います。

エッセイである本書はユーモアも多く楽しみながら読める一冊だと思います。

前回のブログでも紹介した、坪田 信貴 著 『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話』と同様、子供との向き合い方について大変勉強になる本ですのでオススメします。

都農高校の図書室

体育大会も終わり、11月1日、2日に実施される尾鈴祭(文化祭)の準備に追われている都農高校。

2学期を振り返ってみると、1年次生徒は進路決定、3年次生徒は課題研究と進学・就職活動から始まり、体育大会、2学期中間考査、そして来週おこなわれる尾鈴祭と行事が続いています。2年次生徒は尾鈴祭が終わる頃からインターンシップ実習の準備などで多忙な毎日を過ごすようになると思います。

もちろん、生徒と一緒に活動している職員も忙しい日々を過ごしているのですが、『忙しい』『疲れた』を理由に自分の好きなことをしないのはもったいないと思ったので、最近私は本校の図書室を利用するようになりました。

今回は都農高校の図書室で借りて読書した本の中から、いくつか本を紹介したいと思います。

坪田 信貴 著, 2013年, KADOKAWAより出版された『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話』

この本は、本校3年生が図書室にリクエストした本で、最近購入された書籍です。受験に挑む学生の苦悩や努力が事細かに描かれており、是非とも本校生徒にも読んで欲しい一冊です。

著者である坪田さんは塾経営者なのですが、心理学を用いた学習指導方法は教師である職員にとっても大変勉強になるものでした。また、登場する主人公の女子高校生の母親の子供への向き合い方もとても勉強になりました。

本を自分でも購入しようかなと思うくらい、学びのある一冊でした。

有川 浩 著, 2011年, 角川書店 『県庁おもてなし課』

高知県県庁 観光部の役員が地域活性化のために、高知県に由縁のある芸能人、アーティストに協力を依頼して、観光地の無料券をつけた名刺を配布する企画を立ち上げたが、失敗の連続に企画自体も立ち止まり、おもてなし課の政策は難航する。。。

『民間感覚とのズレ』を指摘され、民宿・観光コンサルティング事業を経営する元県庁員や多くの地域住民との関わりの中から主人公が成長する様は、公務員として働く本校職員にとっても学びのある一冊だと思います。

宮崎県を、児湯郡を、そして都農や川南といった町を元気にしたい!と思っている人たちが楽しく読める本だと思います。

東川 篤哉 著, 2010年, 小学館 『謎解きはディナーのあとで』

この作品はTVドラマそして映画化されたことでも話題になりました。

私はまだ本書を読んでいませんが、著者は作家を目指し、ずっと本を書き続けてきた方です。民間企業に入社し働くも、作家になる夢を追い続け、その後退職を決意。

退職後は約8年もの間、様々なアルバイトをしながら執筆活動を続けたそうです。

どこかで、『作家は、作家として名が知られる前から本を書き続けている』という言葉を聞いたことがありますが、著者東川さんの『夢』に対する情熱は素晴らしいと私は思っています。社会的な立場や保証を投げ出して何年も何年も当たる保証のない作品を作り続けるのは本当に勇気がいることで大変なことだと思います。

読むのが楽しみな一冊です。

鎌田 洋 著, 2013年, ソフトバンククリエイティブ発行 『ディズニー ありがとうの神様が教えてくれたこと』

こちらもまだ読んでいませんが、私はウォルト・ディズニーという経営者が好きなので、読むのを楽しみにしている一冊です。 「ありがとう」という感謝の気持ちについて書かれている本ですが、これは仕事や恋愛、友人関係といった「人と関わる全ての事」に密接して関係していると思います。

私の持論ですが、全て人の行動は、時間を消費します。自分と一緒に仕事・勉強をしてくれる人、付き合っている大事なパートナー、自分と話をしてくれている人たち、その相手はそれぞれの時間(1日24時間しかない貴重な時間)を消費して私の目の前にいると思います。

だから、限られた時間を使って自分の側にいて声をかけてくれる人に対して、それを「当たり前」と思わず、「ありがとう」と感謝できる心を忘れたくないと思います。

都農高校の図書室には、他にも面白い本が沢山あります。

本校生徒たちが図書室をもっと利用してくれることを私は願っています♪

余談ですが、私の読書時間は通勤中の電車の中と、朝晩の電車の待ち時間、部活の後のクールダウンの時間、それから土日の空き時間などです。

隙間時間を使えば、やりたいことをやる時間を捻出することも十分に可能です。

2学期を振り返ってみると、1年次生徒は進路決定、3年次生徒は課題研究と進学・就職活動から始まり、体育大会、2学期中間考査、そして来週おこなわれる尾鈴祭と行事が続いています。2年次生徒は尾鈴祭が終わる頃からインターンシップ実習の準備などで多忙な毎日を過ごすようになると思います。

もちろん、生徒と一緒に活動している職員も忙しい日々を過ごしているのですが、『忙しい』『疲れた』を理由に自分の好きなことをしないのはもったいないと思ったので、最近私は本校の図書室を利用するようになりました。

今回は都農高校の図書室で借りて読書した本の中から、いくつか本を紹介したいと思います。

坪田 信貴 著, 2013年, KADOKAWAより出版された『学年ビリのギャルが1年で偏差値を40上げて慶応大学に現役合格した話』

この本は、本校3年生が図書室にリクエストした本で、最近購入された書籍です。受験に挑む学生の苦悩や努力が事細かに描かれており、是非とも本校生徒にも読んで欲しい一冊です。

著者である坪田さんは塾経営者なのですが、心理学を用いた学習指導方法は教師である職員にとっても大変勉強になるものでした。また、登場する主人公の女子高校生の母親の子供への向き合い方もとても勉強になりました。

本を自分でも購入しようかなと思うくらい、学びのある一冊でした。

有川 浩 著, 2011年, 角川書店 『県庁おもてなし課』

高知県県庁 観光部の役員が地域活性化のために、高知県に由縁のある芸能人、アーティストに協力を依頼して、観光地の無料券をつけた名刺を配布する企画を立ち上げたが、失敗の連続に企画自体も立ち止まり、おもてなし課の政策は難航する。。。

『民間感覚とのズレ』を指摘され、民宿・観光コンサルティング事業を経営する元県庁員や多くの地域住民との関わりの中から主人公が成長する様は、公務員として働く本校職員にとっても学びのある一冊だと思います。

宮崎県を、児湯郡を、そして都農や川南といった町を元気にしたい!と思っている人たちが楽しく読める本だと思います。

東川 篤哉 著, 2010年, 小学館 『謎解きはディナーのあとで』

この作品はTVドラマそして映画化されたことでも話題になりました。

私はまだ本書を読んでいませんが、著者は作家を目指し、ずっと本を書き続けてきた方です。民間企業に入社し働くも、作家になる夢を追い続け、その後退職を決意。

退職後は約8年もの間、様々なアルバイトをしながら執筆活動を続けたそうです。

どこかで、『作家は、作家として名が知られる前から本を書き続けている』という言葉を聞いたことがありますが、著者東川さんの『夢』に対する情熱は素晴らしいと私は思っています。社会的な立場や保証を投げ出して何年も何年も当たる保証のない作品を作り続けるのは本当に勇気がいることで大変なことだと思います。

読むのが楽しみな一冊です。

鎌田 洋 著, 2013年, ソフトバンククリエイティブ発行 『ディズニー ありがとうの神様が教えてくれたこと』

こちらもまだ読んでいませんが、私はウォルト・ディズニーという経営者が好きなので、読むのを楽しみにしている一冊です。 「ありがとう」という感謝の気持ちについて書かれている本ですが、これは仕事や恋愛、友人関係といった「人と関わる全ての事」に密接して関係していると思います。

私の持論ですが、全て人の行動は、時間を消費します。自分と一緒に仕事・勉強をしてくれる人、付き合っている大事なパートナー、自分と話をしてくれている人たち、その相手はそれぞれの時間(1日24時間しかない貴重な時間)を消費して私の目の前にいると思います。

だから、限られた時間を使って自分の側にいて声をかけてくれる人に対して、それを「当たり前」と思わず、「ありがとう」と感謝できる心を忘れたくないと思います。

都農高校の図書室には、他にも面白い本が沢山あります。

本校生徒たちが図書室をもっと利用してくれることを私は願っています♪

余談ですが、私の読書時間は通勤中の電車の中と、朝晩の電車の待ち時間、部活の後のクールダウンの時間、それから土日の空き時間などです。

隙間時間を使えば、やりたいことをやる時間を捻出することも十分に可能です。

体育大会でした。

都農高校は、10月18日(土)に体育大会がありました。

昨年は雨の中、体育館で開催された体育大会でしたが、今年は天候に恵まれ、秋晴の美しい空の下、第60回 都農高等学校体育大会は開催されました。

エール交換と各団の応援披露からはじまり、生徒たちは気合い十分の様子でした。

本番までの日々の練習でも、行進や応援などで大声を響かせながら練習してきていた生徒たち。

『優勝』を目指して団結する姿には鳥肌が立ちました。

一つ一つのプログラムに全力で取り組む本校生徒たち。

応援に来てくれた卒業生が『おぉ~』と歓声をあげるくらい、まとまりのある今年の体育大会。

午前の部は都農町音頭で締めくくりました。

入場時も踊っている最中も、各団でかけ声をかけ合いながら元気いっぱい演技をしてくれました。

午後のプログラムで最も見応えのあった棒倒しでは各団とも男子生徒のテンションはMAX。

絶対に勝ちたい!という気持ちで走り抜け、声を出し、棒を倒そうと必死に頂点を目指しよじ登る姿はとても勇ましく、格好良かったです。

応援する女子生徒の様子です。

よく見ると、黄団の前を赤団と白団の応援旗を持った生徒が走っていますね(^m^;)

『自分の団を応援してよ』と言いたくなりますが、都農高校の生徒(特に現3年次生)は大変仲が良く、普段から学級の垣根も無く協力し合う姿が見られます。

もちろん各団、『優勝』を目指して競っていたので、自分たちの団を一番に考えていましたが、『みんなで協力して盛り上げる』というカラーが強いことは都農高校3年次生の良いところであり、1年・2年次生にも引き継いで貰いたいところだと思っています。

そんな都農高校ですが、閉会式の様子もとても潔く、爽やかでした。

優勝を勝ち取った赤団の為に全団が心からの拍手をしました。

写真を見ても笑顔がこぼれているのが分かりますよね。

拍手の後に、悔しさがこみ上げてきたのか涙を流す生徒もいましたが、友だちの喜びを共感することを最優先してくれているようで、とても微笑ましい場面でした。

最後に、本校教頭が『これで第60回都農高等学校体育大会の全てを終了します。』と言った後に、続けて『都農高、超イイねっ!』と言われました。

きっと、誰もが感じていたことだと思います。大事な締めくくりの場面でつい発せられた『超イイねっ!』に誰もが共感の拍手をしました。

本当に今年の体育大会は素晴らしいものでした。

体育大会終了後の解団式では赤団団長はドラム缶の上に立っていました。

実は、彼はこの翌日が誕生日だったそうです。

一日早かったけれど、最高の誕生日プレゼントでしたね(*^_^*)

次は尾鈴祭(文化祭)です。3年次生は就職活動や進学試験がありますが、自分の進路決定も最後の学校生活も満足のいく結果を残せるように一日一日を大切に過ごして欲しいと思います。

こんなに素晴らしい仲間がいるのだから、きっと支え合いながら乗り切ってくれることでしょう♪

頑張れ!都農高校生!!(^ω^)ノ

昨年は雨の中、体育館で開催された体育大会でしたが、今年は天候に恵まれ、秋晴の美しい空の下、第60回 都農高等学校体育大会は開催されました。

エール交換と各団の応援披露からはじまり、生徒たちは気合い十分の様子でした。

本番までの日々の練習でも、行進や応援などで大声を響かせながら練習してきていた生徒たち。

『優勝』を目指して団結する姿には鳥肌が立ちました。

一つ一つのプログラムに全力で取り組む本校生徒たち。

応援に来てくれた卒業生が『おぉ~』と歓声をあげるくらい、まとまりのある今年の体育大会。

午前の部は都農町音頭で締めくくりました。

入場時も踊っている最中も、各団でかけ声をかけ合いながら元気いっぱい演技をしてくれました。

午後のプログラムで最も見応えのあった棒倒しでは各団とも男子生徒のテンションはMAX。

絶対に勝ちたい!という気持ちで走り抜け、声を出し、棒を倒そうと必死に頂点を目指しよじ登る姿はとても勇ましく、格好良かったです。

応援する女子生徒の様子です。

よく見ると、黄団の前を赤団と白団の応援旗を持った生徒が走っていますね(^m^;)

『自分の団を応援してよ』と言いたくなりますが、都農高校の生徒(特に現3年次生)は大変仲が良く、普段から学級の垣根も無く協力し合う姿が見られます。

もちろん各団、『優勝』を目指して競っていたので、自分たちの団を一番に考えていましたが、『みんなで協力して盛り上げる』というカラーが強いことは都農高校3年次生の良いところであり、1年・2年次生にも引き継いで貰いたいところだと思っています。

そんな都農高校ですが、閉会式の様子もとても潔く、爽やかでした。

優勝を勝ち取った赤団の為に全団が心からの拍手をしました。

写真を見ても笑顔がこぼれているのが分かりますよね。

拍手の後に、悔しさがこみ上げてきたのか涙を流す生徒もいましたが、友だちの喜びを共感することを最優先してくれているようで、とても微笑ましい場面でした。

最後に、本校教頭が『これで第60回都農高等学校体育大会の全てを終了します。』と言った後に、続けて『都農高、超イイねっ!』と言われました。

きっと、誰もが感じていたことだと思います。大事な締めくくりの場面でつい発せられた『超イイねっ!』に誰もが共感の拍手をしました。

本当に今年の体育大会は素晴らしいものでした。

体育大会終了後の解団式では赤団団長はドラム缶の上に立っていました。

実は、彼はこの翌日が誕生日だったそうです。

一日早かったけれど、最高の誕生日プレゼントでしたね(*^_^*)

次は尾鈴祭(文化祭)です。3年次生は就職活動や進学試験がありますが、自分の進路決定も最後の学校生活も満足のいく結果を残せるように一日一日を大切に過ごして欲しいと思います。

こんなに素晴らしい仲間がいるのだから、きっと支え合いながら乗り切ってくれることでしょう♪

頑張れ!都農高校生!!(^ω^)ノ

数学科にお邪魔してみました。

以前の理科、英語科と続いて数学科の授業に参加してみました。

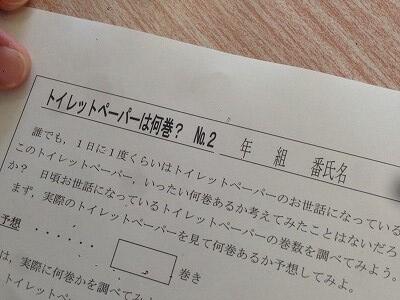

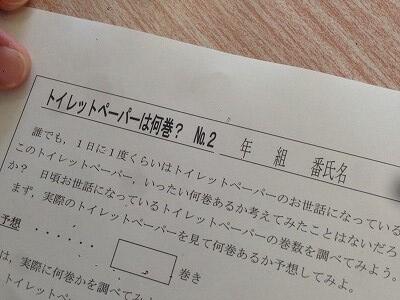

教科名は『数学の不思議』。

この日の授業では『トイレットペーパーが何巻きかを当てる』でした。

まずは考え方について、生徒の疑問に寄り添いながら担当の先生から少しずつヒントが与えられている様子でした。

『どうすれば計算できるか』

『なにか法則性はないか』

そんなことを考えながらイメージを膨らませていました。

私も生徒に配布されていたプリントを一枚もらって一緒に考えてみました。

分からないけれど、授業をしている先生から与えられるヒントが気になって気になって仕方ありません。

私も一緒になって考えていると、空き時間を利用して他の数学科の先生もフラっとやってきました。

これは都農高校の良いところです。

気になってフラっとやってくる先生、見回りついでに生徒の様子を確認する先生など、気軽に先生が教室に入ってくることがあります。

生徒と一緒に考えたり、考えている生徒に声をかけて励ましてくれたり、生徒と一緒に学ぶ時間が大好きな先生ばかりです(^_^*)

ヒントで貰った数式に数字を入れて私も答えを導き出してみましたが、見事に不正解。。(>_<)

中にはちゃんと答えを見つけ出せた生徒もいて、悔しい思いをしました。

…また授業に参加しようかなぁ。。(^m^;)

私の授業ももっと充実させて楽しみながら学習できるようにしよう!そう思いました。

見学させてくれた先生、ありがとうございました\(^0^)/

教科名は『数学の不思議』。

この日の授業では『トイレットペーパーが何巻きかを当てる』でした。

まずは考え方について、生徒の疑問に寄り添いながら担当の先生から少しずつヒントが与えられている様子でした。

『どうすれば計算できるか』

『なにか法則性はないか』

そんなことを考えながらイメージを膨らませていました。

私も生徒に配布されていたプリントを一枚もらって一緒に考えてみました。

分からないけれど、授業をしている先生から与えられるヒントが気になって気になって仕方ありません。

私も一緒になって考えていると、空き時間を利用して他の数学科の先生もフラっとやってきました。

これは都農高校の良いところです。

気になってフラっとやってくる先生、見回りついでに生徒の様子を確認する先生など、気軽に先生が教室に入ってくることがあります。

生徒と一緒に考えたり、考えている生徒に声をかけて励ましてくれたり、生徒と一緒に学ぶ時間が大好きな先生ばかりです(^_^*)

ヒントで貰った数式に数字を入れて私も答えを導き出してみましたが、見事に不正解。。(>_<)

中にはちゃんと答えを見つけ出せた生徒もいて、悔しい思いをしました。

…また授業に参加しようかなぁ。。(^m^;)

私の授業ももっと充実させて楽しみながら学習できるようにしよう!そう思いました。

見学させてくれた先生、ありがとうございました\(^0^)/

部活動が再開しました。

試験も無事に終わり、生徒達は日常の学校生活と体育大会の準備で忙しそうにしています。

さて、今日は部活についてのお話です。

本校のある部活動に、新しい部員が2名入部してきました。

1人は1年生、もう1人は2年生です。

部活に入る時は、もちろん『入部届け』を学校に提出するのですが、その書類の中には生徒自身が記入する『入部したい理由』があります。

その2人の理由がとても嬉しかったので今回は都農高ブログに載せさせてもらいました。

2人の入部の理由には、それぞれ『心の成長をしたいから』『部員の力になりたいから』と書いてありました。

2人の考えは相対的で、一方は『自己成長』、もう一方は『応援・協力』といった感じです。

それでも、学校の部活に何かを期待して入部を決意してくれたことが顧問はとてもとても嬉しかったそうです。

都農高校では基本的に生徒は部活動に所属しなさい。と生徒・保護者に伝えています。

しかし、電車通学をしている理由や、様々な理由で部活ができないと判断する生徒もいます。

そんな中で、『何かをどうにかしたい!』という自身の感情に従って実際に行動に移してくれたのは、教師としてはすごく嬉しい成長だと思います。

また、同時期に相対的な考えの部員が2人入部してくれたのも、おもしろいと思います。

これからその2人がどう関わり合い、何かを吸収し、どのように成長していくのか、とても楽しみです。

学び方は人それぞれですが、自分が行動すれば学び方も学ぶ量も大きく変わります。

生徒たち自らが考え、時には悩み、時には仲間の考えに触れ変わっていく姿を私たち教師は一緒に活動していく中で楽しみにしています。

さて、今日は部活についてのお話です。

本校のある部活動に、新しい部員が2名入部してきました。

1人は1年生、もう1人は2年生です。

部活に入る時は、もちろん『入部届け』を学校に提出するのですが、その書類の中には生徒自身が記入する『入部したい理由』があります。

その2人の理由がとても嬉しかったので今回は都農高ブログに載せさせてもらいました。

2人の入部の理由には、それぞれ『心の成長をしたいから』『部員の力になりたいから』と書いてありました。

2人の考えは相対的で、一方は『自己成長』、もう一方は『応援・協力』といった感じです。

それでも、学校の部活に何かを期待して入部を決意してくれたことが顧問はとてもとても嬉しかったそうです。

都農高校では基本的に生徒は部活動に所属しなさい。と生徒・保護者に伝えています。

しかし、電車通学をしている理由や、様々な理由で部活ができないと判断する生徒もいます。

そんな中で、『何かをどうにかしたい!』という自身の感情に従って実際に行動に移してくれたのは、教師としてはすごく嬉しい成長だと思います。

また、同時期に相対的な考えの部員が2人入部してくれたのも、おもしろいと思います。

これからその2人がどう関わり合い、何かを吸収し、どのように成長していくのか、とても楽しみです。

学び方は人それぞれですが、自分が行動すれば学び方も学ぶ量も大きく変わります。

生徒たち自らが考え、時には悩み、時には仲間の考えに触れ変わっていく姿を私たち教師は一緒に活動していく中で楽しみにしています。

考査お疲れ様でした

さて、台風18号の影響で試験期間が1日ずれてしまった都農高校でしたが、本日で無事に試験が終了しました。

生徒のみなさんは出来はいかがだったでしょうか。

今日は『簿記』の試験監督をしました。

ご存知の方も多いかと思いますが、都農高校には3つの系列があります。

主に進学を目指す『普通系列』、福祉の資格取得・知識を学ぶことができる『福祉系列』、商業系の資格取得や会計・簿記などについて深く学べる『商業系列』がその3系列です。

私は普通科を卒業しているので簿記は無縁で今まで過ごしてきましたが、試験中、生徒たちは計算機を用いて何かの計算をしていました。

出納帳や損益計算表?などは以前企業に勤めていた時に会計事務をやっていたので何となく分かるのですが、『商業系列のみんな、すごいな~』という眼差しで生徒を眺めていました。

私が学生の頃に計算機を使った記憶といえば、小学生の頃に自分の名前と好きな人の名前をどうにかして数値化して、足したり割ったりを繰り返して『相性のパーセンテージ』だか『付き合える可能性のパーセンテージ』だか、そんなのを出すくらいでした。

何の根拠もない数字でしたが、それでも高いと嬉しい~なんてことを感じていたような記憶があります(^m^;)

会社勤めをするにせよ、いつかその経験から自分で起業するにせよ、会計の知識はあって損はないと思います。

やっぱり、電卓をたたきながら計算している生徒たちはかっこいいな~と何だか見入ってしまいました。

彼ら・彼女らには色んな可能性があるんだな。と思いながら、次の授業の案を考える一時を過ごすことができました♪

台風19号が来ているので、まだまだ台風の心配が尽きませんが、ケガと事故には気をつけてほしいと思います。

それでは、また(^ー^)

生徒のみなさんは出来はいかがだったでしょうか。

今日は『簿記』の試験監督をしました。

ご存知の方も多いかと思いますが、都農高校には3つの系列があります。

主に進学を目指す『普通系列』、福祉の資格取得・知識を学ぶことができる『福祉系列』、商業系の資格取得や会計・簿記などについて深く学べる『商業系列』がその3系列です。

私は普通科を卒業しているので簿記は無縁で今まで過ごしてきましたが、試験中、生徒たちは計算機を用いて何かの計算をしていました。

出納帳や損益計算表?などは以前企業に勤めていた時に会計事務をやっていたので何となく分かるのですが、『商業系列のみんな、すごいな~』という眼差しで生徒を眺めていました。

私が学生の頃に計算機を使った記憶といえば、小学生の頃に自分の名前と好きな人の名前をどうにかして数値化して、足したり割ったりを繰り返して『相性のパーセンテージ』だか『付き合える可能性のパーセンテージ』だか、そんなのを出すくらいでした。

何の根拠もない数字でしたが、それでも高いと嬉しい~なんてことを感じていたような記憶があります(^m^;)

会社勤めをするにせよ、いつかその経験から自分で起業するにせよ、会計の知識はあって損はないと思います。

やっぱり、電卓をたたきながら計算している生徒たちはかっこいいな~と何だか見入ってしまいました。

彼ら・彼女らには色んな可能性があるんだな。と思いながら、次の授業の案を考える一時を過ごすことができました♪

台風19号が来ているので、まだまだ台風の心配が尽きませんが、ケガと事故には気をつけてほしいと思います。

それでは、また(^ー^)

考査3日目~清楚な感じ~

生徒もテスト3日目となると、少しずつ疲れが出てきます。

でも、休み時間もプリントやノートを見返しながら頑張っている様子です。

応援してます!都農高校、広報担当です。

試験期間中、授業がない職員、テスト作成・添削以外にはテスト監督などもしています。

生徒を観察していると色んなことに気付かされます。

たとえば、解答が全くできていないけれど、すぐに眠ろうとする生徒がいれば、自分の授業を反省する機会になります。

『分からない』に授業中どう一緒に向き合えばいいのかな。なんてことを考えます。

全体的に解答時間が余るようだったら、生徒たちにとってその試験は難易度低めの可能性があります。

もっと考えさせて考えさせて考え抜かせる必要があります。

どんな試験を作れば生徒が頭の中の知識を使って考えてくれるか、試験作りについて考えることができます。

今日の気付きは、生徒の制服でした。

ある教室での試験監督では、生徒の制服にアイロンがかかっている子がとても多かったのですが、果たして彼らの制服は自分たちでアイロンをかけているのか、それとも保護者がかけているのか。。。

私が高校生だった頃は、恥ずかしながらヨレヨレのシャツを着て学校に行っていたことを覚えています。

親にアイロンをかけて貰うのも恥ずかしいし、かといって自分でかけるのは面倒だ。と思っていました。

初めてアイロンを自分でかけたのは確か小学生の頃でした。

好きな同級生と初めて遊びに行く時に、シャツにしっかりアイロンをかけよう!と思って慣れない手つきでアイロンをかけたのを覚えています。

そしてちょうど帰宅してきて、その異様な光景を見た母親から

『デートに行くのかな?』という鋭い質問をされ、焦ったのも懐かしい思い出です。

(いや~思春期ですね(-∀-))

さて、やっぱりアイロンのかかったシャツはピシっとしていて見栄えがいいですね。

なんだか清楚で爽やかで、とても見栄えが良いです。

ちゃんとネクタイやリボンをつけて、きれいなシャツを着て、落ち着いた環境が整っていると、なんだか勉強も落ち着いてできそうな気がします。

うまく言えませんが、何か心のゆとりのようなものができる気がします。

しかし、この雰囲気はとても大事なものだと思います。

勉強する雰囲気や学ぶ環境というのはシャツ一枚でも整えられるような気がしました。

それは、自分たちで整えようと思えば簡単に出来ることでもあると思いました。

このブログを読んで、学校を更に良くしたい!と思ってくれた生徒(都農高生だけに限らず)がいたら、まず自分でアイロンをかけてみることをオススメします(^^)

最初は上手にできないかもしれませんが、すぐにうまくできるようになりますよ☆

小学生の私でも何とか慣れたのですから(*^u^*)

でも、休み時間もプリントやノートを見返しながら頑張っている様子です。

応援してます!都農高校、広報担当です。

試験期間中、授業がない職員、テスト作成・添削以外にはテスト監督などもしています。

生徒を観察していると色んなことに気付かされます。

たとえば、解答が全くできていないけれど、すぐに眠ろうとする生徒がいれば、自分の授業を反省する機会になります。

『分からない』に授業中どう一緒に向き合えばいいのかな。なんてことを考えます。

全体的に解答時間が余るようだったら、生徒たちにとってその試験は難易度低めの可能性があります。

もっと考えさせて考えさせて考え抜かせる必要があります。

どんな試験を作れば生徒が頭の中の知識を使って考えてくれるか、試験作りについて考えることができます。

今日の気付きは、生徒の制服でした。

ある教室での試験監督では、生徒の制服にアイロンがかかっている子がとても多かったのですが、果たして彼らの制服は自分たちでアイロンをかけているのか、それとも保護者がかけているのか。。。

私が高校生だった頃は、恥ずかしながらヨレヨレのシャツを着て学校に行っていたことを覚えています。

親にアイロンをかけて貰うのも恥ずかしいし、かといって自分でかけるのは面倒だ。と思っていました。

初めてアイロンを自分でかけたのは確か小学生の頃でした。

好きな同級生と初めて遊びに行く時に、シャツにしっかりアイロンをかけよう!と思って慣れない手つきでアイロンをかけたのを覚えています。

そしてちょうど帰宅してきて、その異様な光景を見た母親から

『デートに行くのかな?』という鋭い質問をされ、焦ったのも懐かしい思い出です。

(いや~思春期ですね(-∀-))

さて、やっぱりアイロンのかかったシャツはピシっとしていて見栄えがいいですね。

なんだか清楚で爽やかで、とても見栄えが良いです。

ちゃんとネクタイやリボンをつけて、きれいなシャツを着て、落ち着いた環境が整っていると、なんだか勉強も落ち着いてできそうな気がします。

うまく言えませんが、何か心のゆとりのようなものができる気がします。

しかし、この雰囲気はとても大事なものだと思います。

勉強する雰囲気や学ぶ環境というのはシャツ一枚でも整えられるような気がしました。

それは、自分たちで整えようと思えば簡単に出来ることでもあると思いました。

このブログを読んで、学校を更に良くしたい!と思ってくれた生徒(都農高生だけに限らず)がいたら、まず自分でアイロンをかけてみることをオススメします(^^)

最初は上手にできないかもしれませんが、すぐにうまくできるようになりますよ☆

小学生の私でも何とか慣れたのですから(*^u^*)

中間テスト2日目

どうも、広報担当です。

テスト期間中は部活がありません。

たまにはゆっくりしたいな。と思うのですが、生徒達はなかなか私たちを帰してくれません。

普段、部活や生徒会活動を頑張っている生徒たちをはじめ、授業中に疑問を解消できなかった生徒たちが、『先生、いつ時間がありますか?教えてください!』とやってきます(^~^)

私はそんな依頼が嬉しくて、楽しんでいるのですが、30分ずつ、色んな生徒が入れ替わり立ち替わりで質問をしに来ます。

中には、『あれ?この子は私のクラスじゃないよな?』という子も聞きにきます。

私は、自分の担当していない生徒が質問に来るのも大歓迎しています。

自分で考えて、『とにかく誰かに頼りたい、教えてもらいたい』と実際に質問にくる生徒のその行動力を心から褒めてあげたいと思うし、そんな生徒の力になってあげたいと思うからです。

そして、何人もまとめて相手をしていると、その輪の中で会話が生まれ、生徒同士で『勉強頑張らないと』という雰囲気も生まれてきます。

そんな時、すごく良い環境だな~と思って私は彼らを眺めています(^ー^)

中には20時前まで必死に勉強していた生徒も。。

お腹もすいているだろう(′・ω・`)

と心配になった私。

ついつい隠し持っていたチョコレートをこっそり渡すなんてこともありました。

内緒ですけど。。

今回私のもとで自主的に勉強した生徒の多くは2年生でしたが進路の話をしたり、部活や学校生活について話をしてくれて、私自身も生徒理解のきっかけになったと思います。

みんなが卒業したときに、充実した毎日を過ごせるように今を一緒に頑張っていきたいな~

と思った一日でした。

テスト期間中は部活がありません。

たまにはゆっくりしたいな。と思うのですが、生徒達はなかなか私たちを帰してくれません。

普段、部活や生徒会活動を頑張っている生徒たちをはじめ、授業中に疑問を解消できなかった生徒たちが、『先生、いつ時間がありますか?教えてください!』とやってきます(^~^)

私はそんな依頼が嬉しくて、楽しんでいるのですが、30分ずつ、色んな生徒が入れ替わり立ち替わりで質問をしに来ます。

中には、『あれ?この子は私のクラスじゃないよな?』という子も聞きにきます。

私は、自分の担当していない生徒が質問に来るのも大歓迎しています。

自分で考えて、『とにかく誰かに頼りたい、教えてもらいたい』と実際に質問にくる生徒のその行動力を心から褒めてあげたいと思うし、そんな生徒の力になってあげたいと思うからです。

そして、何人もまとめて相手をしていると、その輪の中で会話が生まれ、生徒同士で『勉強頑張らないと』という雰囲気も生まれてきます。

そんな時、すごく良い環境だな~と思って私は彼らを眺めています(^ー^)

中には20時前まで必死に勉強していた生徒も。。

お腹もすいているだろう(′・ω・`)

と心配になった私。

ついつい隠し持っていたチョコレートをこっそり渡すなんてこともありました。

内緒ですけど。。

今回私のもとで自主的に勉強した生徒の多くは2年生でしたが進路の話をしたり、部活や学校生活について話をしてくれて、私自身も生徒理解のきっかけになったと思います。

みんなが卒業したときに、充実した毎日を過ごせるように今を一緒に頑張っていきたいな~

と思った一日でした。