三股町立梶山小学校 ホームページ

かんどういっぱい・じまんいっぱい

やるきじゅうぶん・まいにちがたのしい

「図工作品を並べて作った『クリスマスツリー』:2年生」

◆お知らせ(今後の行事)◆

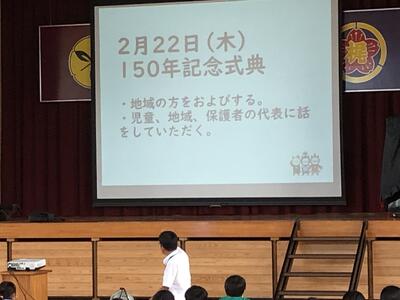

12月24日(水)➡2学期終業式、12月25日(木)~1月6日(火)➡冬休み、1月12日(月)市町村駅伝大会、1月16日(金)➡避難訓練(火災)、1月25日(日)➡みまたん霧島パノラマまらそん、2月13日(金)➡4年生3校合同学習、2月20日(金)➡参観日、3月13日(金)➡お別れ遠足、3月25日(水)➡卒業式、3月26日(木)➡修了式