学校からのお知らせ

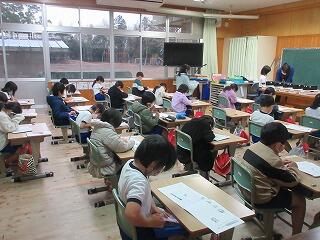

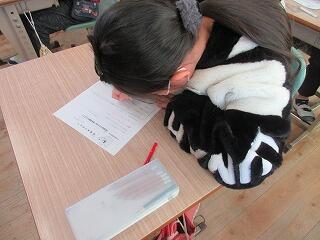

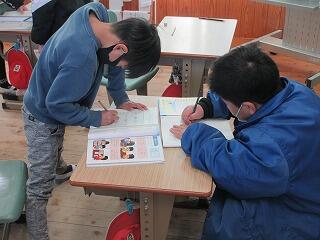

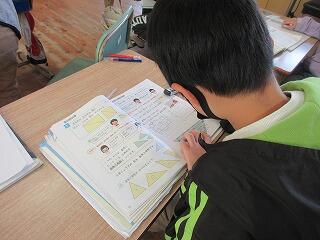

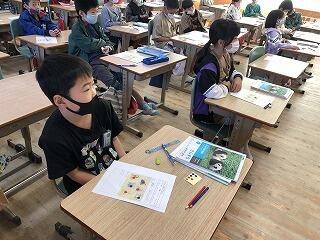

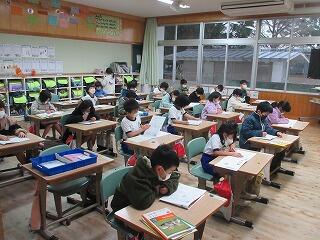

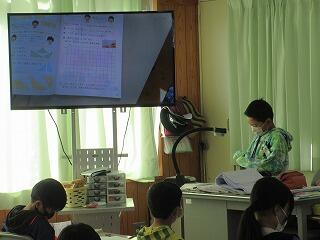

学力アップタイム

山之口小では、朝の時間に週1回程度「学力アップタイム」を設定して文章の読解力の向上に取り組んでいます。

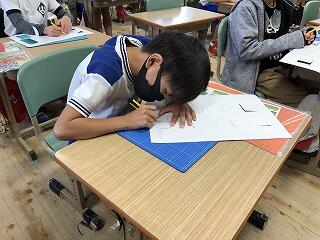

まず、20分の時間のうち5~10分で問題を解きます。速く解く力をつけることも目的の一つです。

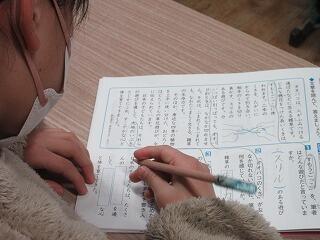

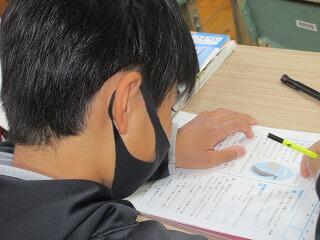

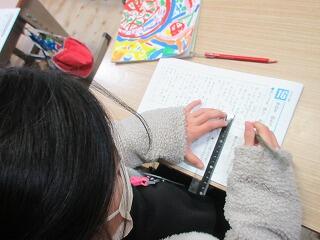

「キーワードに印を付ける」「上の文と下の問題文の関連するところを線でつなぐ」など、問題を解くために大切なことは年度当初に確認しています。子どもたちは、それをしっかり意識しながら問題を解いているようです。指差しながら書いてあることを確認している子もいました。このような姿勢が習慣化されると勘違いなどによるミスが随分減ると思います。

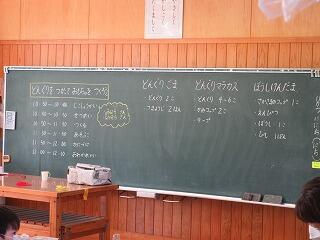

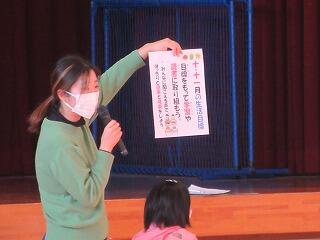

問題を解く時間が終わると、残りの時間で〇付けをします。正答か誤答かだけでなく、どのようなことに気を付けて問題を解けばよかったのか担任が解説をしていきます。例えば、上の写真は、「書き抜きましょう」という問題についての解説をしている様子です。「書き抜く」の場合、上の文章のとおり書かなくてはなりません。点(、)や丸(○)が抜けていたり、漢字で書いてあるところをひらがなで書いてしまったりするだけで誤答になります。そのような子どもたちがあまり意識していないところを担任といっしょにしっかり確認していきます。

せっかく読み取る力はあるのに注意不足で間違えてしまうのはもったいないです。子どもたちが、「しっかり問題文を読んでおいて良かった」「線を引いていたから見直しをするときに役に立った」と実感してくれるとうれしいです。

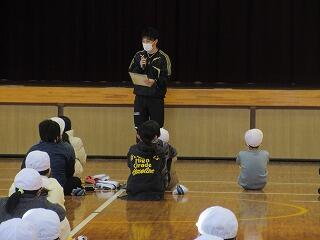

全校集会

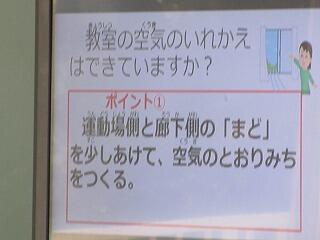

2月の全校集会は、保体部が担当でした。

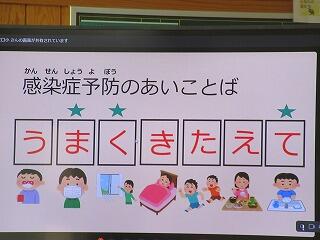

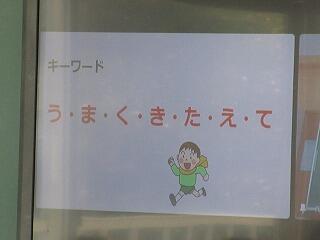

この時期、新型コロナだけでなくインフルエンザにも注意が必要です。そこで、感染症予防のための話がありました。合い言葉は、「う」「ま」「く」「き」「た」「え」「て」です。

子どもたちは今回もしっかり聞いています。

具体的な説明の後、「特に守ってほしいこと」が示されました。

「はい、がんばります。」と手をあげて答える子、心の中でしっかり考えている子、いろいろいるようです。

3学期もあと2か月弱、最後までみんなで元気に過ごしましょう。

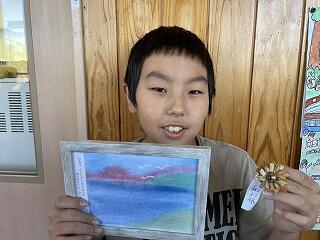

集会の後、表彰がありました。

まず、都城・三股地区の「小学校書写展」入賞者の表彰です。本校からは、特賞が1名、金賞が1名、銀賞が2名選ばれました。かなりの好成績です。

もう一つは、「未来に残そう青い海・海上保安庁図画コンクール」の受賞者表彰です。なんと保安庁部長賞でした。

ちょっと緊張していますが、表彰の後はうれしそうなはずかしそうな何とも言えない笑顔を見せてくれました。

表彰された皆さん、本当におめでとうございます。

クラブ活動(スポーツクラブ編)

2月1日にクラブ活動がありました。

今日は、スポーツクラブの活動をお知らせします。

今回のクラブでは、けいドロと缶蹴り、鬼ごっこの3種類を行いました。

強風が吹き荒れる中ではありましたが、子どもたちは元気に活動しました。

最後の鬼ごっこでは、先生も参加して活動をしました。

これからもけがなく楽しく活動してほしいと思います。

他のクラブもそれぞれ特徴のある活動をしています。その様子も近日ご紹介します。

給食ありがとう

昭和25年度に1月24日から1月30日までを全国学校給食週間とすることが決められました。70年ほど前の話になります。学校給食の歴史はすごいですね。

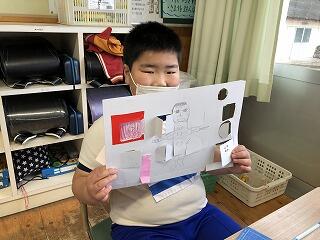

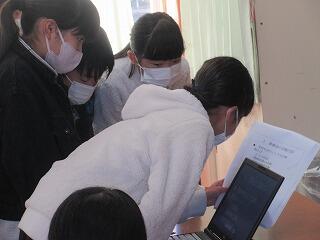

さて、先日、「給食ありがとう」という題材で、3年生の研究授業がありました。

山之口学校給食センターの栄養職員の先生が来られて、担任といっしょに授業を進めてくださいました。

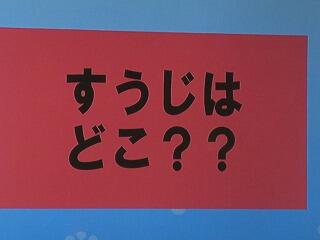

まず、給食センターの皆さんがどのような仕事をされているか紹介されました。その後、普段食べている給食についてクイズを解きながら考えました。

「3年生の給食に出る御飯の適量は?」A・B・Cの3択です。正解は、けっこうな量でした。

子どもたちは育ち盛り。健康な体づくりにはやはり十分な栄養が欠かせません。どんな食べ物がどんな働きをするのか説明を聞きながら確かめます。

給食の大切さが分かったところで、給食に関する自分の課題(好き嫌いなど)に対してどのような努力をするか一人一人が考えてみました。

栄養職員の先生が子どもたちの様子を見て、いろいろアドバイスをしてくださいます。

プリントを見ると、「苦手なものも2口は食べます。」「苦手なものから食べます。」など、がんばろうという気持ちが感じられる意見がたくさん書いてありました。

さあ、あとはこれらのことを実践していくことが大切です。食に関する興味・関心が高まってくれることを願っています。

国際交流学習

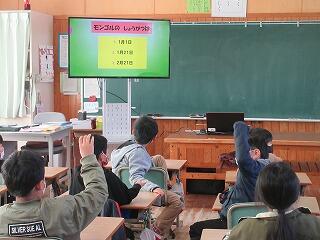

先週、市役所に勤務されているモンゴル出身の国際交流員の方が本校の1年生と2年生にモンゴルのことを教えに来られました。

まずは、2時間目に1年生教室に来られました。大型テレビを使ってモンゴルのことをクイズを交えながら説明して下さいます。

「問題」

モンゴルに多い動物は何でしょう。

「答え」

馬・牛・羊・山羊とこの辺りは何となく分かるのですが、もう1種類。写真にあるとおり「ラクダ」だそうです。

(何となくモンゴルは草原という印象があるのですが、砂漠もけっこう広がっているのですね。)

その5種類の動物たちが動画の中でモンゴル語で歌いながら踊っていました。当然何を言っているのか全く分かりませんでしたが、子どもたちは食い入るように見ていました。

モンゴルの遊びの紹介もあり、そのうちの一つを実際にやってみました。初めは戸惑っていた子どもたちも何となくルールをつかみ、2人一組で楽しんでいました。

最後に、感想や御礼を言って活動が終わりました。

あれあれ?授業は終わったのにみんなもっと話したいみたいで、2年生教室までぞろぞろとついて行きました。

あっという間に友だち気分です。

3時間目は、2年生です。やっぱりクイズを交えながらの活動ですが、1年生向けとは違う問題もいろいろありました。

「問題」

モンゴルの正月はいつでしょうか。

答えは、2月21日だそうです。正月は、たくさんの親戚の家を巡る習慣があるそうで、迎える方はごちそうを振る舞います。

写真にあるのは中に羊の肉を入れた小籠包みたいなものです。正月に来る人達がたくさん食べられるよう1000個も作って冷凍して準備しておくのだそうです。

2年生もたくさんのことを教えてもらいました。しっかり感想や御礼を言って活動を終えました。

モンゴルは広い国土に340万人の人が住んでいるそうです。草原が広がりのんびりした印象のモンゴルですが、首都のウランバートルは、鉄道などが整備されていないため、車社会でいつもものすごい渋滞が発生しているそうです。これも意外でした。

3年生(体育)

3年は、本校で唯一2学級に分かれている学年です。人数は多いですが、体育は学年いっしょに実施しています。

準備運動の後は、縄跳びです。自分にどんな技ができるか、どんな技の力を伸ばしたいか意識しながら練習します。記録が伸びるとカードに記録します。

「交差跳びが難しい。」「二重跳びが10回できました。」「もう少しなんだけどなあ。」

といろいろなつぶやきが聞こえます。

1組は、長縄の練習を始めました。長縄は入るタイミングをつかめるようになるまでが大変です。まずは、「綱をよく見て追いかけるように入れるようになること」、次は、「前の人の動きを見てついて行くようにして入れるようになること」というふうにレベルが上がっていきます。両足で跳んでしまうと跳んだ後の1歩目が遅れてしまいますが、慣れてきたら走り抜けるようにして跳べるようになります。

2組は「用具を用いたいろいろな動き」の学習をしています。今回は棒を使った動きのようです。相手の様子を見ながら怪我をしないように気を付けて押したり引いたりしています。肩に担いでひねるような動きをしている子もいます。棒1本でいろいろな運動ができるものですね。

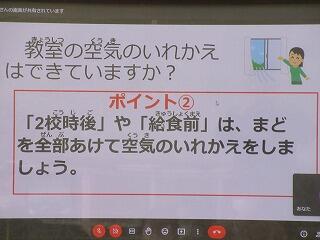

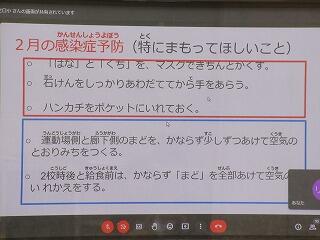

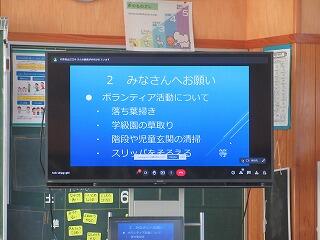

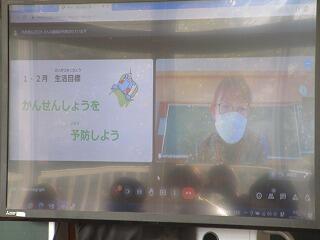

児童集会(放送委員会、保健委員会の発表)

オンラインで児童集会を行いました。

今回は、放送委員会と保健委員会の発表です。

放送委員会を代表して3人の6年生が発表してくれました。

まず、仕事の内容についてです。「朝」、「2時間目の後」、「給食」、「昼休み」、「そうじ」の時間に放送を入れます。毎日のことなので、なかなか忙しいです。

気を付けているのは、ミスをせずにみんなが聞きやすいようにすることだそうです。静かに放送を聞いてほしいというのがみんなへのお願いだと言っていました。

保健委員会は、全員で発表しました。

仕事としては、「給食当番の手伝い」「コンテナ室前の献立表記入」「お盆ふき・台ふきの準備や片付け」があるそうです。給食時間に集中的に仕事をする感じで、次々に給食を受け取りに来る各学年の給食当番をいつも手際よくコンテナ室に案内してくれています。

説明の後は、今月の目標「感染症を予防しよう」に関連するクイズを出してくれました。子どもたちは、クイズが大好き!一生懸命答えを考えていました。

野菜の収穫をしました

特別支援学級では、食べ物の大切さや、野菜の栽培を通して働くことの大切さを知ってもらうために、たくさんの野菜を栽培しています。

今日は、秋に種をまいた大根がとても立派に育っていたので収穫を行いました。

10月20日 種まき ↓↓

↓↓

1月26日 収穫 ↓↓

途中で切れないように慎重に抜いていました。

小さいサイズの大根から細長い大きいものまでたくさん収穫することができました。

小さいサイズも子どもたちには人気で、「かわいい!」と大喜びでした。

大根の葉も食べることができることをよく知っている子どもたちは、大根だけではなく葉も丁寧に洗っていました。

他にも白菜やブロッコリーなどたくさんの冬野菜があるので、これから収穫していきたいと思います。

寒い-!でも...。

1/25

本校周辺の朝の気温は零下5度。本当に寒い朝でしたが、積雪や道路凍結がなかったのが幸いでした。

霧島山はうっすら雪をかぶっていました。あの辺りは一段と寒さが厳しかったでしょうね。

写真にあるとおり、学校の水道には水道管破裂を防ぐために前日にタイルを巻いて少しずつ水を出していました。子どもたちが登校した後、見てみるといつの間にか氷?霜?と迷うようなものがありました。薄氷が張りかける度に表面だけ集めて端に寄せたのかもしれません。

そして、それを使って作ったと思われるミニ雪だるま(氷だるま?)が児童玄関横に飾られていました。

さて、1時間目。早速1年生登場です。いかにも「今から楽しいことをするんだよ」といった表情。

今日の学習は...「雪や氷で遊ぼう」。教科書にはあるのですが、宮崎ではなかなか実際にできない学習です。

しばらく先生の話を聞いていたかと思ったら、一斉に走り出しました。一人だけ地面が気になったのかがんがん踏みつけていましたが、ぜんぜんびくともしません。かちんかちんに凍っていました。

他の子が走って行った先には、(表面だけ)雪の山。土の混じった雪を自慢げに持ってきます。友だちにかからないよう気を付けながら集めた雪を放りあげている子もいます。みんなそれぞれに大喜びです。

霜柱を見つけてきた子もいます。なかなかの大きさです。

何だか見ているこちらの方が寒くなってきました。

でも、みんな「楽しかったー。」と満足して教室に戻っていきました。

花壇では、ダイコンも霜でしんなりという感じ。また元気に復活してくれるでしょうか。

スポーツタイム(長縄)2回目

20日の朝、スポーツタイムがありました。全学年児童が運動場に出て、学年毎に長縄に挑戦です。2学期にも一度行っているので、各学年の上達具合を見るのが楽しみです。

1年、2年の様子です。

1年生はいつの間にか回っている縄に入るのが上手になっています。2年生は縄を短くすることで、「跳ぶところまでの距離」と「跳んだ後走り抜ける距離」を短くするという工夫をしているようです。

3年生は、縄を回す児童が上手で、縄にたるみがありません。4年生は、連続して跳べています。前の人の動きをよく見ていないと、こうはうまくいきません。

4~6年生は、3分間で100回以上跳べたチームが多かったです。連続して跳ぶのが当たり前といった感じでした。

スポーツタイムが終わった後、その場で反省会をしている学年がありました。前回よりどれだけ記録が伸びたか、どうしてよい記録を出せるようになったのか意見を出し合っているようでした。

きっとこんな反省会を繰り返す中でもっともっと記録が伸びていくのでしょう。スポーツタイム(長縄)は残りあと1回。27日(金)に実施予定です。さらに記録を伸ばし笑顔の花を咲かせてほしいです。

登校班長会

先週、月1回行実施している登校班長会がありました。登校班長会には、全ての登校班の班長と副班長が参加します。

まず、生徒指導の担当の先生から話がありました。

「道路を横切るときは、きちんと左右の確認はできているでしょうか。」

「寒いですが、ポケットに手を入れて歩いている人はいませんか。ポケットに手を入れたままこけると大けがをしてしまいます。下級生が手を出しているかしっかり見てあげましょう。」

「あいさつはきちんとできていますか。地域の方々が交通見守りをしてくださっています。進んで元気にあいさつをしましょう。」

話を聞いた後は、それぞれの班で登校の様子について反省します。

「寒いからあまりあいさつの声が出ていないね。もっと元気にあいさつしよう。」

「道路を横切るときは、全員で左右確認の声を出すようにしようか。」

など、出てきた意見を紙に書いていきます。

話し合いが終わると、体育館から出て行く児童がいます。

話し合った結果を、地区の担当の先生のところに持って行くのです。用紙に書いてあることを読んだ先生は、「いつも遅れてくる子はいないか」「登校中危ないことはないか」などを班長・副班長に確認します。

いつも大変だけど、自分たちも小さい頃は上級生のお世話になっていたはずです。その感謝の気持ちを下級生のお世話という形で表してくれる班長・副班長、これからもよろしくお願いします。

縄跳びとポートボール

厳しい寒さが続きますが、学校ではいつも体育館や運動場などから児童の元気な声が聞こえています。

今日は、4年生の体育の様子をご紹介します。

運動場で縄跳びをしています。この日は短縄のいろいろな技の記録更新を目指してがんばっていました。2人組で、一人が跳ぶときペアの人が数えるようにしていました。進級カードがあり、いろいろな技が規定回数を超えないと進級できません。一人一人得意な技、苦手な技がありますが、苦手な技ができるようになると一気に進級することもあるので、苦手な技を克服できるかが鍵になります。

別の日に体育館でポートボールをしていました。台に載った子がバスケットボールのゴールの代わりです。

ゴール役の子が手を伸ばしてボールを受け取ってくれるので、バスケットボールより得点しやすいのがポートボールの特徴です。しかし、ゴール役の子の前に、シュートのじゃまをするガード役の子がいて、低く飛んできたボールは捕ってしまいます。高く優しいボールをゴール役の子に渡せるでしょうか。

みんなで協力しながら、なかなか白熱した試合が繰り広げられていました。

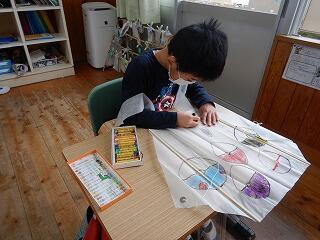

1年生 そとであそぼう

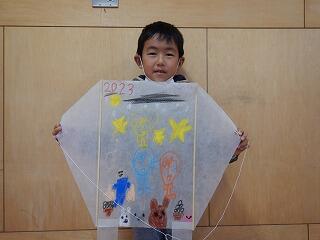

1年生は、生活科の学習で「そとであそぼう」という学習に入りました。教科書のふゆあそびずかんには、「こおりおめん」「カラフルブロック」「紙ひこうき」「風ぐるま」などがありました。その中から、たこあげをすることにしました。

最初に、たこに絵を描きました。いつもなら、テーマを設けて描いていますが、今回は自由に何でも描くことにしました。好きなキャラクター、門松、うさぎ、自分の顔、おもち、様々な絵を描いていました。

描いているときから、「はやくあげたいな~。」「いつ外に行くんですか。」「風吹いているかな。」など、楽しみにしているようでした。

そして、たこをあげる練習をしました。たこ糸が絡まらないように一方通行であげる、周りの友だちに気を付けることを約束しました。初めてのたこあげ、お正月ぶりのたこあげ、それぞれの気持ちで挑戦しました。途中で、たこをあげやすい所を発見!そこで、じっくりと楽しむ子ども達もいました。

第2回目のたこあげも上手にできるといいなと思います。

バスケットボール(6年)

冬の体育といえば、縄跳びがつきもの。縄跳びが中心でなくても準備運動として取り入れられることが多いです。縄跳びは、リズム感や瞬発力、持久力などを高めるために有効です。しかも、力の伸びが回数として表れるので、子どもたちは自分の成長をすぐに感じることができます。近いうちに縄跳びの様子もご紹介します。

今回は、6年生のバスケットボールの様子をご紹介します。

6年生になってバスケットボールの学習の2時間目だそうで、ボールの感覚になれるための練習段階です。

まずは軽くパスの練習からです。パスされたボールをなるべく早く相手に返すためにはどうすればいいのか思い出します。片足を出して体重を前にかける勢いを利用すると素早いパスができます。上手な児童にお手本を見せてもらいました。

お手本をよく見ていたのか、手首のスナップを利かせたいいパスをしています。

次は、ドリブルです。整然と並んで練習しているかと思えば、ドリブルしているのを見るとディフェンスしたくなる子もいるようです。

そして、シュート。この日は、ジャンプシュートの練習でした。怪我をしないよう順番を守ってゴールを狙います。

そして、最後はやっぱりゲーム。この日は、パス、ドリブル、シュートの練習中心だったので、ゲーム時間は短く2分ハーフのミニゲームでした。それでも、夢中になってボールを追いかける声が体育館じゅうに響いていました。

黄チーム対黄緑チーム、赤チーム対青チーム、さあどちらが勝ったのでしょうか。

未だ台風14号の影響あり

通常、1か月に2回程度なのですが、今週は2日続けて市の環境美化委員の方が来てくださいました。しかも、いつもは2名なのですが、今回は2日間とも6名。その理由は・・・。

9月の台風14号の影響で折れて運動場に落ちていた大量の枝や葉の撤去のためです。小枝や葉はパッカー車で、太めの枝は軽トラを使って何度も運び出してくださいました。落ち葉等を捨てるために運動場東側にかなり大きな穴が掘ってあるのですが、台風後の折れた枝などが穴いっぱいに、というか穴の上に大きな山ができるくらい積んであったのです。

台風の後、枝葉を穴に運びに運んで、溜まっては上から押し固めていたので見た目以上の量です。それを人力でパッカー車や軽トラに積み込むのは大変な労力だったと思います。

それでも、2日目の午前中に作業を終えたと思ったら、「午後はまた他の学校で同じような作業が待っている。」と言われていました。本当にご苦労様です。

おかげさまで、山がすっかり無くなりました。作業直後は、地面から湯気が出ており、押し固められた葉が発酵していたのだろうということでした。

学校だけではなかなかできない作業が多く、いろいろな方の力をお借りできるのは有り難いことです。

弥五郎塾の説明会

弥五郎どんは、山之口地区の有名な伝統文化の一つです。

その名前を冠した「弥五郎塾」とは、山之口のよさを発信したり、山之口を活性化したりするにはどうすればよいかなどをテーマとした小中学生の話合いの場です。山之口のための子ども議会といったところでしょうか。

先日、弥五郎塾について6年生に説明するため、山之口地区まちづくり協議会の方4名が本校に来られました。

まず、都城の歴史について説明がありました。3万年前、都城は沼みたいなところで霧島山もなかったそうです。子どもたちも不思議そうに話を聞いていました。その後、山之口の名所等について、季節毎に分けるなどして分かりやすく紹介してくださいました。

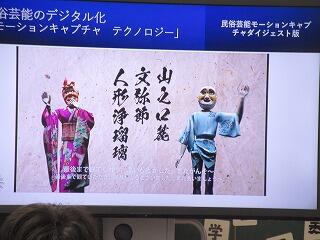

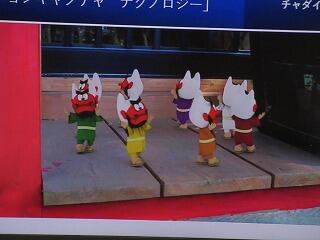

その後、伝統芸能についての説明がありました。上の写真は、「モーション キャプチャー テクノロジー」という技術を使って、センサーを付けた人が踊ったデータを3次元化して映像化したものです。人とほぼ同じ数の関節があるような細かい表現ができるそうで、とてもなめらかな動きでした。

そして、いよいよ弥五郎塾の説明です。正式名称は、「山之口未来創造塾」だそうです。山之口のこれからを考えていこうという熱意が感じられます。

説明を聞いて、どんなことがわかったか、どんな感想をもったか、もっと詳しく聞いてみたいことはないかという問いかけに対して近くの友だちと相談して、考えをまとめました。

やはり児童は「モーション キャプチャー テクノロジー」が気になったようで、「どのくらいお金がかかりましたか。」という質問が出ました。一見、山之口の未来には関係なさそうですが、山之口のことを多くの人に知ってもらうにはいろいろな努力が必要なのだということを確認することができました。

最後に、来てくださったまち協の方々にお礼を言って本時の活動は終了しました。

本番はこれからです。教えていただいたことを基に山之口の未来について考えて、山之口の4つの小中学校で2月7日(火)に意見を交換します。どんな話合いがなされるのか今から楽しみです。

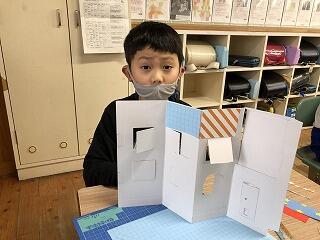

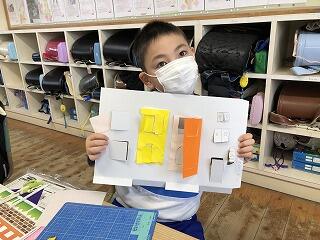

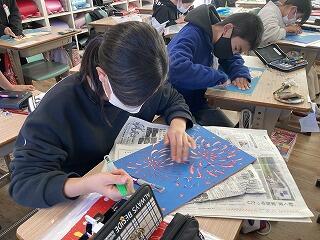

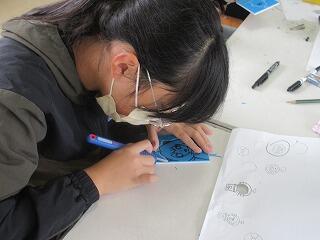

カッターナイフに初挑戦!!~2年生 図工科~

小学校では、様々な刃物の扱い方を学ぶ機会があります。

使い方によっては、危険な刃物。しかし、正しい使い方を学ぶことで、

安全に上手に使うことを身に付けていきます。

今回は、カッターナイフです。まずは、刃の出し方・ロックのかけ方・

握り方そして、切り込みの入れ方・・・。意外と、鉛筆の握り方や用い

方が影響するこのカッターナイフ。「緊張する~。」と言いながらも、

上手く切れるとホッとしているようです。中には、緊張のあまり力を入

れすぎてしまうことも・・・。コツは、「チクッ(刃先を紙にしっかり

差し込む)・ス~ッ(無駄な力を省き、刃先を自分の方に引く)」です。

そうそう、肩の力を抜いて!!カーブはハサミ同様、紙を回して・・・。

少しずつ、上手になっていきます。さてさて、これらの切り込みを使っ

て、どんな作品に仕上がるかな?!楽しみです。

何が見つかるかな(1年 生活科)

運動場で、1年生がファイルを持ってうろうろ。何をしているのかなと思って見ていると...。

何が気になるのかしきりに木の上の方を見上げている二人組。

運動場周辺を歩き回ったりもしています。

大きなクスノキの辺りにみんな集まってきました。でも、上を見る子、下を見る子と動きがバラバラです。ただ何となく見ているわけではなく、真剣そのものです。

子どもたちの持っているプリントを見て、理由が分かりました。

1年生は「冬」を探していたようです。「木の枝の先はどうなっているかな」「どんな生き物がいるかな」というヒントをに頼りに上を見たり下を探したりしていたということです。夏と比べると、生き物の姿が見られず、木の葉は枯れ落ちて少なくなっているので、きっと苦労したことでしょう。

それでも、先生に何か報告しています。

「あっちに虫がいました。」とか「枝の先にとがったもの(芽)がついていました。」など、きっとそれぞれ見つけたものを一生懸命説明しているのでしょう。好奇心いっぱいの1年生です。

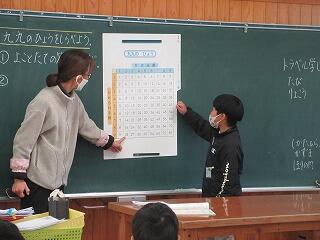

2年生算数

昨日は3学期始業日ということで、3時間授業でした。

いよいよ今日から本格的に各教科の授業開始です。

2年生の算数の様子をご紹介します。

かけ算九九の表を使った学習です。

まず、復習を兼ねてかけ算九九を思い出すため、みんなで表の空欄を埋めていきました。

さて、ここからが今日の学習の本番です。

担任の先生が、「九九の表を見て、ひみつ(きまり)を見つけよう」と投げかけました。子どもたちは、「ひみつ」という言葉に惹かれます。

まず1つ目、「縦に見たときと横に見たときに同じ答えが並んでいます。」

これは分かりやすかったようで、みんな「あー、なるほど!」と納得しています。

では、このほかにどんな秘密があるかな?みんな口々に言おうとしますが、我慢して気付いた事をノートに記録していきます。

しばらく自分で考えた後は、意見交換会です。気付いた秘密を友だちと伝え合います。

意見交換が終わったら、みんなの前で発表です。黒板に貼った表を指差しながら、

「縦に見ると・・・。」「「斜めに見てみたら・・・。」「こことここの答えが同じで・・・。」「12という数字が4回出てきて・・・。」

など、たくさんの発見をしていました。ちょっと自信が無くなっても、担任の先生が優しく助言してくれるので大丈夫。発表が終わると、みんな何となく誇らしげでした。

発表を聞いている子どもたちも

「自分と同じ考えだ。」「あー、そういう見方もあったか。」

と、つぶやきながら自分の考えと比べていました。

最後に、先生が「九九の表にはいろいろなひみつやきまりがある」とまとめました。

さあ、次の時間は見つけた秘密をどのように生かしていくのか楽しみです。

3学期が始まりました

新年明けましておめでとうございます。

本年も本校の様子をご紹介していきますので、ご覧いただければ嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。

1月10日(火)

3学期の始業日です。県内では、6日(金)に始業式を実施した学校もあったようですね。

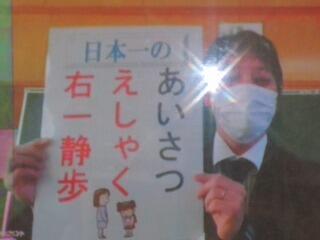

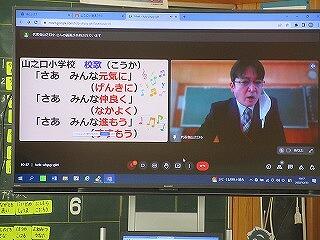

1校時に始業式を行いました。今回もオンラインで各教室に配信する形でした。

まず、5年生の代表児童が「チャレンジする3学期」という題名で、発表をしてくれました。今年は、「大きな声であいさつをすることにチャレンジしよう」という目標を立てたそうです。また、「これくらいでいいや。」という考えをやめて、「もっとできる、もっとやろう。」という気持ちを大切にしていきたいというです。

次に、校長先生の話がありました。

3学期は短いけれど、1~5年生の進級、6年生の中学校への進学のための大切な学期だという話でした。5年生代表が発表した内容と関連づけて、「元気」「下級生をリード」「あいさつやルールを守る」をキーワードとして話が展開されました。

どの学年も提示されるカードを見ながらしっかり聞いています。

今年は何をがんばろうか考えているところでしょうか。

始業式の後に、3年生の転入生の自己紹介がありました。慣れない学校なのにはっきり堂々と名前などを言うことができました。

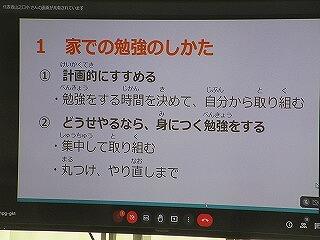

次に学習についてがんばってほしいことの確認がありました。

続いて、生徒指導面で気を付けてほしいことについての話です。

トイレのスリッパや靴のそろえ方について、実物を使って「こういうふうにかかとをそろえて並べましょう。」と具体的な説明がありました。

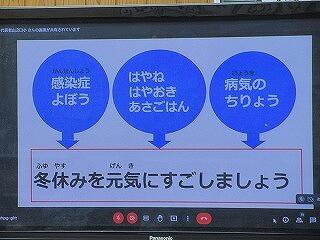

最後に、保健面についての話です。1・2月の目標は、「感染症を予防しよう」です。

キーワードは、「う・ま・く・き・た・え・て」です。「うがい」、「マスク」・・・などの頭文字を並べて説明されました。大切なキーワード、しっかり覚えてくれたことでしょう。

今日は3学期初日ということで、3時間授業の後、集団下校しました。

運動場に集合して登下校中に気を付けることについて話を聞いた後、それぞれの地区の担当の先生と大切なことを再度確認して、並んで下校しました。

明日も元気に学校に来てください。

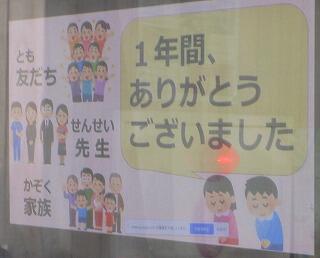

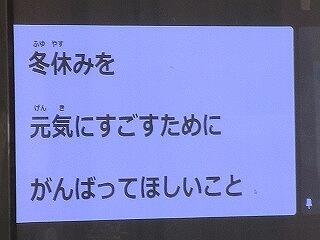

2学期終了

12月23日(金) 今朝は車の上に雪がうっすら降り積もり、宮崎にもしっかり冬が来ているなと感じたところです。

今日は、2学期の最終登校日でした。子どもたちも冬休み目前だからかうきうきしている様子がうかがえました。

本校では、3時間目に各教室に配信するオンライン形式で、終業式を行いました。

まず、代表児童(2年生)が、「2学期をふり返って」という作文を読んでくれました。がんばったこととして、校内で大人の人(先生やお客さん)に会ったときに「会釈」をしたことをあげていました。6年生がしている姿を見てかっこよかったから、自分もするようになったそうです。上級生の姿から学ぶとはかなりレベルが高いですね。また、「あいさつ」も元気にできるようになってきたということです。心の成長が感じられました。3学期は、朝のボランティアにもっと取り組みたいという話もしてくれました。

校長先生は、始業式の中で「校歌」の歌詞と関連づけて「山之口小をもっともっと好きになりましょう」と伝えたことに触れながら、山之口小のみんなが2学期がんばったこと、もう少しがんばってほしかったことを話しました。また、サッカーワールドカップの日本チームの助け合い、認め合う姿や試合後の日本チームのロッカールームに折り鶴が置かれ、感謝の言葉が添えてあったことの素晴らしさから学ぶものがあるという話をしました。

この日もみんな真剣にしっかり話を聞いていました。、中には身を乗り出すようにしていた子もいました。

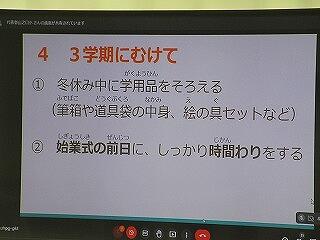

この後、冬休みや3学期に向けての学習、冬休みの安全な過ごし方、健康な過ごし方について各担当の先生から話がありました。

病気をせず、「車」「火」「人(不審者)」などに気を付けて楽しい冬休みを過ごしてもらえればうれしいです。

話の中で使われたイラストで締めくくります。

今年もお世話になりました。

子どもたち同様、皆様年末年始を元気にお過ごしください。

サッカー

先日、サッカーのワールドカップが大盛り上がりのうちに終了したのは記憶に新しいところです。

山之口小の運動場でもボールを追いかけるうれしそうな声が響いていました。

3年生が、サッカーのパスの練習をしているようです。4~5人で楽しそうにボールを蹴っています。

なかなかのボールさばきです。中には、思い切りシュート!という感じの子もいます。

練習が終われば、もちろん試合形式のゲームを行います。2面同時にゲームが始まりました。

「そっちにボールが来るよ。」「キーパー、しっかり頼むね。」「もう少しでシュートできたのに・・・。」

写真を撮るのが追いつかないくらい動きが速いです。たくさんボールを蹴って、みんな満足そうです。

終わった後は、ミニゴールを片付けます。頭がネットに絡んでないかな。みんなで安全に気を付けて片付けましょう。

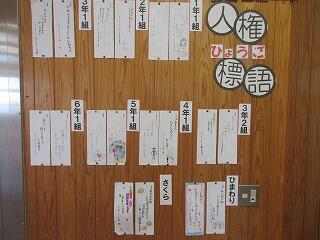

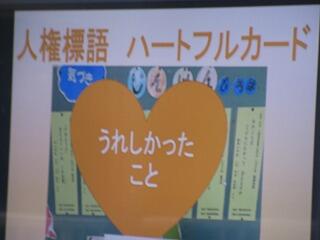

思いやりの心と感謝の気持ち

本校では、先日、人権週間に関連した取組を行いました。

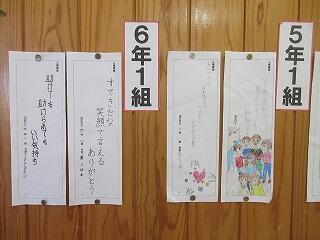

まず、人権標語です。各学級で取り組んだものの中から数点が児童玄関から入ったよく目立つ場所に掲示してあります。言葉だけでなく、内容に合わせた絵を描いている子もいます。

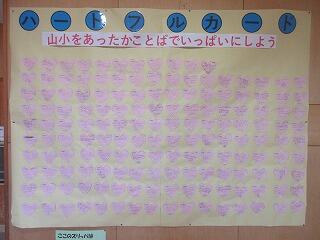

もう一つが、ハートフルカードです。優しくしてもらったことやうれしかった気持ちをカードに書いたものが、人権標語の隣に掲示してあります。

こんな感じだったのが、ほんの数日で・・・・。

こうなりました。

心が温かくなる出来事が、山之口小の中でたくさんあったのでしょう。

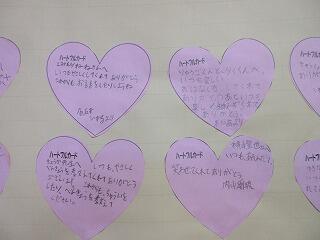

さて、どんなことが書いてあるでしょうか。

読んでみると、「登校班でお世話になっていること」「学級で笑わせてもらっていること」「いっしょに遊んでもらったこと」などが書いてある中に、「学校へ・・・いつもぼくたちわたしたちを見守ってくれてありがとう」というのもありました。また、いろいろな先生に対する感謝の気持ちを書いたものもたくさんありました。

逆に、「こんなに細かくいいところを見つけて書いてくれてありがとう」という気持ちになりました。

みんながこんな風にお互いに思いやりの心をもち、感謝の気持ちを大切にしていくと、今以上に笑顔いっぱいで楽しい学校になりそうです。

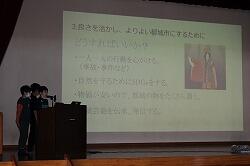

プレゼンコンテスト校内予選会

20日(火)に4年生から6年生まで全員が参加して、都城市プレゼンコンテストの校内予選会を行いました。今回は3年生も次年度に向けて勉強するために特別に参加しました。

校内予選会では、4年生から6年生までの学年予選会で選考された4チーム・2個人が、これまで自分たちが総合的な学習の時間で学んだことについて発表しました。

発表してくれた子どもたちは、校内予選会に向けて昼休みや家庭で練習を繰り返しており、どの学年も素晴らしい発表で、参加している全員が発表に聴き入っていました。

発表後は、教師と児童による審査結果をもとに表彰が行われ、6年生1チームが学校代表として選出されました。

今回の学年・校内予選会の主な目的は、子どもたち一人一人が「学びを共有すること」「表現力やICT活用技能を高めること」でしたが、子どもたちはスライドを作成したり、発表したりする中で「友達のよさを学ぶこと」「相手(聴く人)の立場になって考えること」の大切さも学ぶことができたと思います。

子どもたちには経験を積み重ねながら、次年度、6年生は中学生として、3年生から5年生は一つ上の学年として、それぞれのステージでさらに素晴らしい発表を目指して頑張ってくれることを願っています。

年の暮れ間近

12月も下旬に入ります。年末年始を迎えるにあたり、18日(日)にPTA総務部の方々が集まって、立派な門松を作り、校門から学校に上がったところに飾ってくださいました。作業の様子をご紹介します。

まず、竹を切ります。3本の竹の長さを少しずつ変えて切っていきます。

こもを撒いて上部を折ると何となくそれらしい感じになってきました。

あらっ?結ぼうとしたら何だか変なことになりました。「結んだ後で竹を立てた方がやりやすかったかもね。」などと反省しながらも和気あいあいと作業していきます。

分からないことがあればスマホで調べます。縄の結び方は「男結び」と呼ばれるもので、なかなかほどけず結び目から八の字に延びた縄が「末広がり」につながるので、縁起が良いとされているようです。

飾りの松なども見栄えがいいように長さや向きを考えて調整していきます。

葉ボタンや赤い南天、センリョウなど赤い実のものを入れるとぐっと引き立ちます。

完成品の写真がありませんが、立派な門松ができあがりました。できた門松の前で集合写真を撮って作業を終了しました。

隣の富吉小では、同じ日に「どんど焼き」のやぐらを作ったそうです。

どこも年末年始の準備に大忙しですね。

スポーツタイム(長縄跳び)

16日(金)の業前の時間は、スポーツタイムで長縄跳びをしました。

運動場で各学年に分かれて、まず、準備体操をした後、長縄跳びの練習をして、3分間にどれだけ跳べるか、みんなで挑戦しました。気温は3℃と寒さが厳しい中でしたが、子どもたちは寒さに負けず、みんなで回数を数えたり、応援したりしながら元気に頑張っていました。

みんなすごくいい表情です。(跳ぶぞー!)という気持ちがよく伝わってきます。でも、長縄は回す方もけっこう大変なんです。先生たちもどうにか跳ばせてやろうとがんばっています。

上学年は、さすがにジャンプ力があります。そこまでジャンプする?と言うくらい必死に跳び上がっています。

最後に各学年の跳んだ回数が発表され、最高記録は6年生の99回でした。

スポーツタイム(長縄跳び)は、あと2回行われます。昼休みなどで練習して、どの学年も今回の記録更新を目指して頑張ってくれることと思います。

ほり進みはん画(6年生)

今、6年生は図工の時間に「彫り進みはん画」に取り組んでいます。

彫り進み版画とは、彫る作業と刷る作業を色を変えながら、何度か繰り返していく版画のことです。

初めは、戸惑っていた子どもたちですが、作業を繰り返すうちに仕組みを理解していきました。

少しずつ作品が仕上がってきています。

いい感じですが、子どもたちの作品はさらに進化します。完成が楽しみです。

ハートフルカード~伝えたい感謝の気持ち~

12月の生活目標は、「人権について考えよう(友だちに優しくしよう)」です。そこで今月は、子どもたちが人権について考え、お互いを思いやる気持ちをもって生活できるように様々な取組を行っています。

その一つとして、今週は「ハートフルカード」に取り組んでいます。具体的には、子どもたちに「友達から言われて嬉しかったこと」や「友達の優しい行動」などをハートの形をしたカードに書いてもらい、掲示や給食時の放送で紹介しています。

子どもたちからは友達に対して「いつも大きな声で『おはよう』と言ってくれてありがとう」「いつも話しかけてくれたり、一緒に居てくれたりしてありがとう」など普段、なかなか直接伝えられないメッセージがたくさんあります。

中には、保護者に対して「いつも仕事を頑張ってくれてありがとう」「いつも料理を作ってくれてありがとう」や「いつも授業で分からないところを教えてくれてありがとうございます」など担任の先生への温かいメッセージもあります。

この取組は今週末までの予定ですが、紹介しきれないくらいメッセージがたくさん集まることを願っています。

全校集会(栽培委員会)

今月3度目の全校集会がありました。今回も各教室にオンラインで発信しました。

今回は、栽培委員会の発表です。4名の代表がナレーションをしてくれました。

栽培委員会の仕事の紹介の後、本校で取り組んでいる「一人一鉢運動」のための栽培テクニックの説明がありました。

「花の水やり」「液肥のやり方」「粒肥料のやり方」など実際に映像で見せながらの説明で分かりやすかったです。

最後に示されたのが、花壇コンクールです。一人一鉢運動だけでなく、それぞれの学級の花壇にもたくさんの花が植えてあります。

夏ほど草は生えませんが、それでもきれいな花を咲かせるにはいろいろなお世話が必要です。

ちなみに、1か月ほど前(花の苗を植えたばかりの頃)の様子は、下の写真のとおりです。

きれいではあります。きれいではあるのですが、まだまだボリュームが・・・。

さて、3か月後、花壇はどのようになっているでしょうか。今後、途中経過もご紹介していきます。

2学期のクラブ活動

学校で児童が特に楽しみにしている活動の一つに「クラブ活動」があります。本校では、4年生以上が取り組んでいます。

9月のスポーツクラブの様子です。バスケットボールをしています。

なかなか白熱した試合のようです。

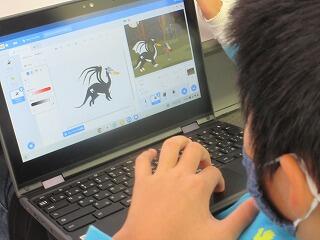

10月、カルチャークラブがパソコンで何かしていました。

画面をのぞくと、紙飛行機について調べていたようです。自分が作りたい紙飛行機を選んで、作り方を調べながら実際に紙を折っていました。この後、体育館で紙飛行機を飛ばして楽しんだそうです。

別の日、カルチャークラブは、べっこう飴作りに取り組んでいました。みんなでホットプレートを囲んで眺めています。水分が蒸発するのに時間がかかったようで、完成するところまで見せてもらえませんでしたが、このあときっとおいしいべっこう飴ができあがったことでしょう。

こちらは、手作りクラブです。ゴムの板にキャラクターなどを描き、彫刻刀で彫ってゴム印を作っています。彫り方をミスしてしまうと取り返しがつきません。慎重に作業してる様子が印象的でした。

これも手作りクラブです。今回はチョコバナナを作ったようです。バナナを切って、チョコを付けてトッピングしておいしく頂きました。

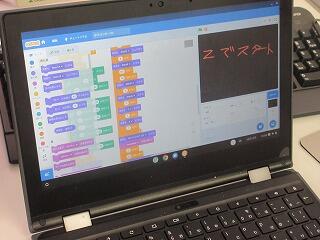

最後は、パソコンクラブです。「プログラミング」という作業をしています。画面上のキャラクターをどのように動かすか(〇秒後に右に〇m進んで炎を吐くなど)を命令して動きを楽しんでいます。おかしな命令をすると思った通りに動いてくれません。試行錯誤しながら、動きを整えていきます。2つのキャラクターの動きをそれぞれプログラムして同時に動かすことで、2つのキャラクターが戦っているような動きにすることもできそうですね。

児童は自由な発想で、プログラミングを楽しんでいました。

成長と生長

山之口小の子どもたちは、心身ともに日々成長していますが、学校には日に日に生長しているものもあります。

↓

↓

↓

花壇に植えたキャベツや白菜の様子です。

植えたのが10月20日、2枚目の写真が11月16日、3枚目が11月24日、最後は12月8日の様子です。植えて間もない頃はまだモンシロチョウが飛び回っていたようで、残念ながらキャベツはかなり青虫に食べられてしまいました。

白菜は少し巻き始めている感じがします。

さて、これは何でしょう。

左の2つは少し生長しています。右の2つはまだよくわかりません。

↓

左はホウレンソウでした。右はわかりづらいですがニンジンです。12月に入った今、ホウレンソウは食べ頃を迎えています。

左はエンドウ豆(まだ小さいです)、右はダイコンです。(11月24日の様子)

↓

12月8日の様子・・・ダイコンの葉の茂り方はすごいです。わずか2週間で見違えるほど生長しています。

いろいろな野菜が育つ一方で、運動場のイチョウは全ての葉を落とし、ご覧の状態です。

しかし、新しい小さな芽が冬の寒さに耐えながら春を待っています。春には、元気な姿が復活することでしょう。

我慢の時期を過ごした後で大きく育つのは、人も同じかもしれませんね。

※ 次回からまた子どもたちの様子をご紹介します。

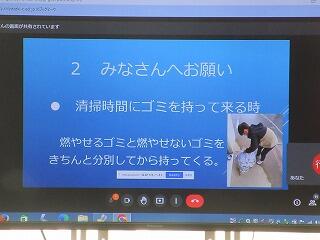

全校集会(美化委員会)

12/6(火)に美化委員会による全校集会がありました。都合により延期されていたもので、今月二回目の集会です。今回もオンラインで行いました。

美化委員会の仕事は、校内をきれいにすることです。美化委員会の児童が、スライドを流しながら活動内容を紹介しました。

清掃時間に各教室から持って来るごみや朝のボランティア活動に関する注意点についてお願いしています。

2年生の様子です。どんなことに気を付ければよいのか考えながら聞いています。

集会が終わった後の1年生の様子です。

「燃やせないごみの中にティッシュが入っていたらどうなりますか?」

「美化委員会の人がごみの中から拾い上げないといけなくなりますね。」

「ごみを捨てるときは、燃やせるごみか燃やせないごみかよく考えてください。」

「はーい!」

学校をきれいにするには、まず自分の教室からです。きれいな教室だと気持ちよく活動できますね。

プレゼンコンテスト学年予選会(6年生)

7日(水)に、6年生は「プレゼンコンテスト学年予選会」を行いました。

都城市では、来年2月4日(土)に「都城市プレゼンコンテスト」が開催されます。コンテストには、市内すべての小・中学校がエントリーして、予備審査等を経て選考された小・中学校の各5チームが出場します。

そこで、本校では学校代表1チームを選出するために4・5・6年生で

①学年予選会で学年代表2チームを選出(計6チーム)

②校内予選会で学校代表を1チームを選出

することになりました。

6年生の学年予選会では、これまで総合的な学習の時間で「都城市」について、自分たちで調べてきたことや修学旅行で他県の様子と比較して気付いたことから、都城市の良さや課題を明確にして、課題解決に向けてこれから自分たちにできることは何かなど、発表してくれました。

どの班も聞いている友だちに伝わりやすいようにスライドや話し方など工夫しており、ジャスチャーを加える班もあって、気持ちのこもった発表となっていました。発表を聞いている児童も真剣なまなざしで発表内容や発表方法を評価しながら、様々な学びがあったようです。6年生では明日も引き続き、学年予選会を行う予定です。

これから、20日(火)の校内予選会に向けて、4・5年生も学年予選会を行う予定です。どんな発表が聞けるか、楽しみです。

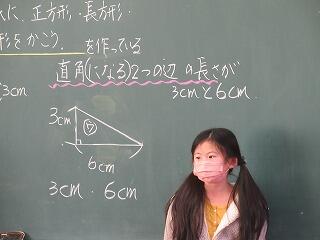

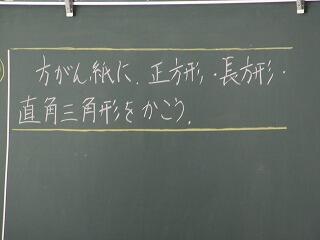

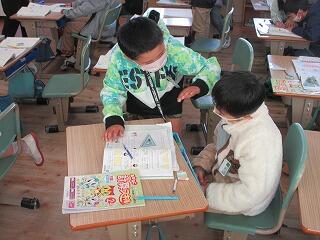

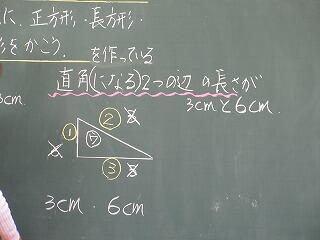

三角形と四角形(2年生算数)

2年生は、算数で「三角形と四角形」の学習をしています。この日は、「四角形や三角形をかく」という学習です。

大人にとって四角形(長方形や正方形)や三角形を描くのは簡単な事ですが、2年生には「どうやって描けばいいのかな」と頭の上にたくさんの「?」が並んでいます。

それでも、自分なりに方法を考えて、みんなの前で発表します。

「あー、そうか。何だか分かってきたぞ。」「分かった気もするけど、心配だな。」

友だちの意見を取り入れながら描いてみます。自信がない子は描けた子に助けてもらいます。悩みながら描き方を考えた子は、描けない子がどんなことに困っているのかが分かるようです。

「ほら、ここが3cmで、長方形だからここから直角に5cmの直線を引くと・・・。」

「あー、なるほどね。そういうことか!」

できるようになると、教えた子も教わった子もうれしそうです。

さて、さらに難しい問題が待っています。

「直角になる2つの辺の長さが3cmと6cmの直角三角形を描きましょう。」

???

「どういう意味?」「どこが3cm?」「直角になるってどういうこと?」「三角形なのにどうして3cmと6cmしかないの?もう一つの辺は?」

先生からもらったいろいろなヒントを基に考えがまとまった子が前に出て発表します。

一人一人の意見が少しずつ加わって、ようやく「直角になる2つの辺の長さ」の意味が分かりました。二つの辺の端と端をつなげば自然にもう一つの辺になることにも気付きました。

今日もたくさん悩みながら成長した2年生でした。

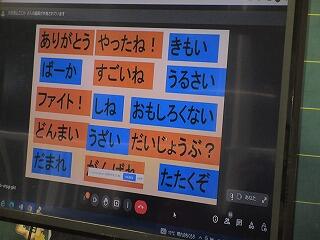

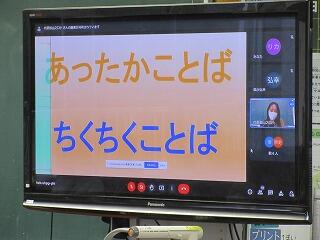

全校集会

12月の全校集会が1日にありました。今回もオンラインで各教室に配信するスタイルで行いました。

内容は、「人権」についてです。低学年にも分かりやすいようにクイズ形式で示されます。

第1問「ピンク色の服を着ている男子に対する言葉に対して、あなただったらどう答えますか。」

どの学年もしっかり考えています。そして、自分だったら何番にするか考えて3択で手をあげて答えます。

次に登場したのが、「あったかことば」「ちくちくことば」(心を温かくしてくれる言葉と心にちくちく刺さる嫌な言葉)です。日頃あまり意識しないで使っている言葉が相手にどんな影響を与えるか考えることができました。

これから人権標語づくりやハートフルカードの掲示に取り組んでいきます。みんなの優しい気持ちが言葉となってもっともっと飛び交うようになるとうれしいです。

最後に、12月にがんばってほしいことについて、生徒指導の先生から話がありました。12月の生活目標は、「人権について考えよう」「友だちにやさしくしよう」です。人権の大切さも踏まえて、互いに優しくしていける人間関係づくりを目指していきます。

全校集会の後の教室をのぞくと、さっそく「これまでの自分の姿を振り返ってみよう」と集会の内容を基に話し合っている学級がありました。また、『「あったかことば」でも言い方によって相手の受け取り方が違ってくるんだよ。』と、言葉を発するときの気持ちの大切さについて話をしている学級もありました。

いろいろな話を聞き、体験(経験)することで子どもたちも心は育っていきます。

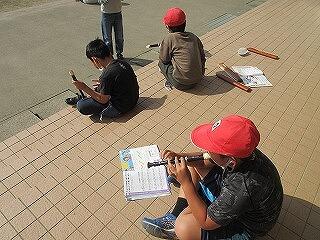

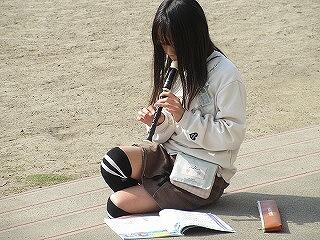

楽器の練習(3年)

1か月ほど前、ふと外を見ると、児童玄関あたりでリコーダーや鍵盤ハーモニカを練習している3年生がいました。

話しかけると、「個人練習をしています。できるようになったら教室に上がってテストを受けるんです。私はもう鍵盤ハーモニカは合格しました。」と言っていました。新型コロナの影響で、教室で一斉に練習できないので学習形態もいろいろ工夫しなければいけません。

次の週もまた児童玄関に子どもたちの姿が見られました。友だちとリズムをそろえて練習する子、教科書を見ながら音を確認している子などいましたが、それぞれ楽しそうに一所懸命演奏していました。

そろそろみんなテストに合格した頃でしょう。

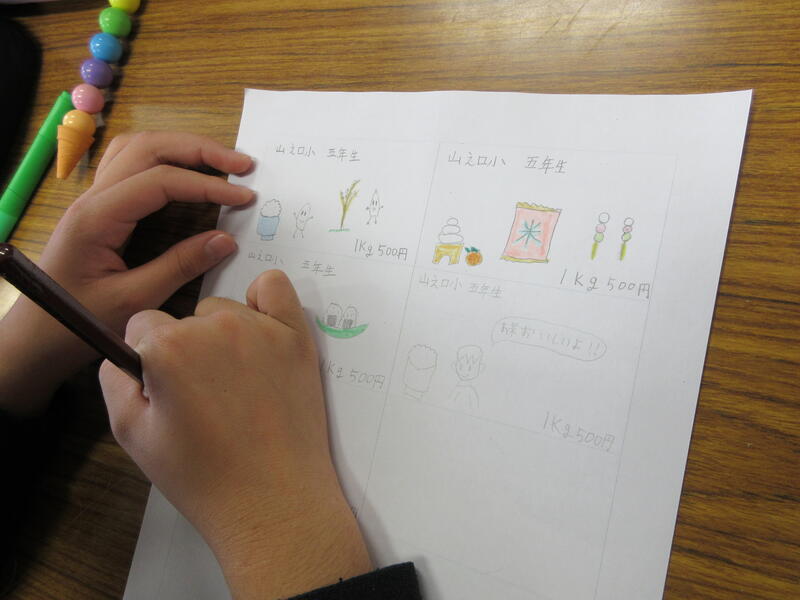

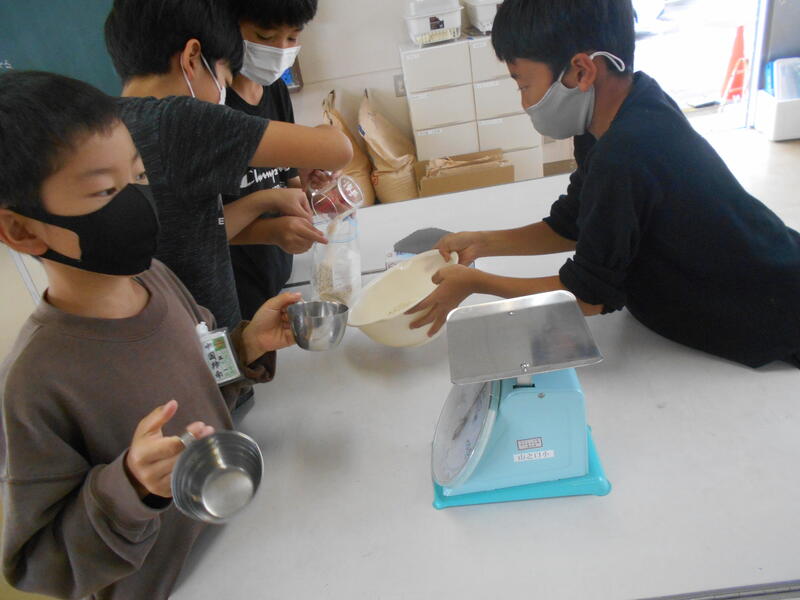

もち米の販売準備

5年生では総合的な学習の時間に米作りを行っています。

田植え、稲刈り、脱穀、精米を経て遂に販売です。1㎏ずつ量って袋につめていきます。

自分たちで育ててきた大切なお米ですので、こぼさないように慎重です。

1㎏ずつ袋詰めされたもち米は、隣の教室でラベル書きをしているグループの元へ渡ります。

もち米の入った袋に貼るラベルを1枚1枚感謝の気持ちを込めて書いていきます。

150枚以上のラベルを全て書き終わりました。イラストも可愛く描かれていました。

手書きのラベルを貼ったら完成です。今年は約160kgのお米が収穫できました。

種蒔きから販売まで1年間かけてきた米作りの学習はこれで終了です。児童にとって、なかなかできない貴重な体験だったと思います。

調理実習

今回も6年生の紹介になります。短期間でしたが、10月下旬から11月中旬にかけて新型コロナの感染の国レベルが「1」になりました。その時期を逃さず、ジャガイモを使った調理を行いました。

4班に分かれてそれぞれ違う料理にチャレンジしていました。

この班は、ポテトサラダにしたようです。マヨネーズなどで味付けをして、盛り付けました。見栄えよくミニトマトを飾っています。

この班は、、、。(んっ、何でしょう。ハンバーグみたいだけど...?)はい、やっぱりハンバーグでした。ジャガイモは?と思ったら、「ツナポテトハンバーグ」でした。しっかりジャガイモを使っています。工夫していますね。

この班は、目玉焼きがメインですが、しっかりジャガイモも目立っています。

そして、最後の班は、

後片付けをしたら、できた料理を教室まで運んで、おいしく頂きました。

作ったその場で食べられる日が早く来るといいですね。

オープンスクール(6年生)

いよいよオープンスクールの御紹介も最後となりました。6年生の活動です。

「ボッチャ」という球技をご存じですか。インターネットで調べたところ、「運動能力に障がいがある競技者向けに考案された障がい者スポーツの1つ」と紹介されていました。ルールは、カーリングに似ていて、的に近いボールが多いほど得点が入ります。カーリングと大きく違うのは、的が動くということです。赤と青のチームに分かれて的になる白玉を狙うのですが、白玉自体を狙って動かすことで、大逆転ということもあり得ます。

まずは、実際にボールを動かしながら4名来てくださった指導員の方からルールを教えていただきます。

「白のボールに近い赤のボールが多いから、今は赤が3点だよ。」「そうか、そうやって点数を数えるんですね。」「うーん、難しいな。」

点数の数え方など難しいことは、とにかくやってみながら覚えていきます。

「何だか、赤が有利だね。よし、白玉を狙って動かしてみよう。」「わざと白玉の前に青玉を置いてみよう。おっ、いいところに行ったぞ。」

「白の周りは、青だらけ。ここは白玉を狙って赤の方に近づけるぞ。」「あー、しまった!強く投げすぎた。」

1球投げるごとに一喜一憂。みんなでわいわいしながら楽しみました。

最後に御礼を言って終了です。

まだまだ知らない競技(球技)がたくさんあります。子どもたちには、これからもいろいろな活動を楽しみながら体験してもらいたいものです。

オープンスクール(5年生・・餅つき)

5年生は、先日実施したオープンスクールで、餅つきをしました。

餅つき前日に準備したものです。5年生もがんばりましたが、保護者も来て手伝ってくださいました。(写真の隅っこに写っている方がいらっしゃいますがわかりますか?)

当日の準備の様子です。朝からたくさんの方が来てくださいました。昨日洗って水に浸しておいたもち米はいい具合に水を吸って膨らんでいました。

外では力仕事。3~4人がかりで重い石臼を運んでセッティングします。息がぴったり合って、スムースに準備完了。

この日は石臼を4つ準備しました。あっちでもこっちでもペッタンペッタン。初めは杵の使い方が怪しかったのですが、慣れてくるとなかなか力強い音が響いてきました。

つき上がったら急いで丸めます。のんびりしているとどんどん餅は固くなります。時間との勝負。みんなたくさん丸め、自分のパックに詰め込みます。何だか10個以上入れていた子もいたような..。

このときは、まだ新型コロナのレベルが1だったので、自分で丸めたお餅を教室で食べることができました。つきたてのお餅はさぞやおいしかったことでしょう。

田植えから餅つきまでの活動を通して、栽培の大切さ、大変さを学ぶことができました。

児童集会

24日(木)の朝の時間に児童集会が行われました。

今回は、運営委員の児童から「赤い羽根共同募金」が始まった経緯や目的などについて説明があり、最後は募金への協力を呼びかけられました。

説明では、聴いている児童が視覚的にも理解しやすいように、運営委員の児童が手書きした画用紙を見せたり、「なぜ、羽根は赤いのか」などクイズを交えたりしていました。内容が工夫されており、すばらしい説明でした。

説明を聞いた児童からは「募金がそんなに集まっていることにビックリしました」「大きな声で発表していて分かりやすかったです」など感想も聞かれました。

今日の説明を聞いて、子どもたちの地域福祉の活動を支援する気持ちがさらに高まったことと思います。

1年生 図工 ちぎってはって

1年生の図工は「ちぎってはって」という学習に入りました。

紙をちぎって作品を作り出す学習です。

四角や丸の形のちぎり方にも挑戦させたいと思い、今日は事前に用意した形をちぎる練習をしました。線の近くをハサミで切り取り、線の上をちぎりました。

1枚目は、「上手にできない。」「難しいなあ。」「え~。こっちにちぎりたいのになんで。」と苦戦している子ども達でした。しかし、2枚目に挑戦したときには、細かく指を動かしてちぎることを覚え、だんだんと上手になってきました。

今回は、来年の干支、「卯」にすることに決定しました。うさぎの絵をA4の用紙に下描きして終了。次回は、うさぎの形にゆっくりとちぎっていきます。ちぎって、ちぎって、ちぎって、根気強く作品を完成することを目指して取り組みます。頑張れ!1年生。

親の気持ちを考える(6年生)

22日(火)の3校時、6年生は学級活動の時間にファシリテーター役となる講師の方に来ていただき「家庭教育サポートプログラム」を使って、授業を行っていただきました。

「家庭教育サポートプログラム」とは、参加者同士が交流しながら、家庭教育について今まで気付かなかったことに気付いたり、大切なことを再認識することができる参加体験型学習プログラムで県教育委員会が作成したものです。

今日は、「子どもの気持ちと親の気持ち」というプログラムを使って、子どもたちは親の気持ち(立場)について考えました。

導入部分では、「何だか嬉しいと思うとき」はどんな時か、各自が考えたことを発表しました。講師の先生が「発表を聞いたら、みんなで『何だか嬉しい』と言いましょうね。」と言われたことで、最初は挙手する子どもは2人しかいませんでしたが、2人が発表した後は、次々に手が挙がり、「お金をもらったとき」「友だちとおしゃべりしているとき」「人に優しくされたとき」などたくさんの意見が出ました。

展開部分では、講師の先生から3つの約束(一人一人が主役、お互いの意見を尊重する、ここだけの話にする)について説明があった後、「親によく注意されること」について、各自で付箋に書いて紹介し合いました。友だちの発表を聞きながら、「あっ、自分も!」と付箋に追加して記入する子どもの姿も見られました。

終末部分では、講師の先生から子どもたちに、自分にとって嫌なことでも注意する親にも気持ちがあり、親がどんな気持ちで注意しているか考えてもらいたいという思いを込めて、「おやおやじゅくへようこそ」の読み聞かせをしていただきました。

子どもたちにとって、自分の気持ちだけではなく、保護者の気持ちも考える貴重な機会となりました。

3年 オープンスクール

オープンスクールで、3年生は「トントンくぎ打ち、コンコンビー玉」という工作をしました。いわゆるピンボールの小学生バージョンと言ったところです。

これまで紙を貼ったりするのにのりを使うことが多かったのですが、今回は木と木を貼り合わせるので木工用ボンドを使います。乾くのに時間がかかるので、次の作業をしたいのにすぐにはさわれません。くぎ打ちなど他の作業を同時並行して進めていかねばならないので計画性が必要です。協力してくださる地域の方にいろいろ尋ねたり、時には代わりにやっていただいたりしながら作業を進めていきます。

くぎ打ちも経験がないので、釘の持ち方から金槌の使い方まで分からないことばかりです。

でも、よく見るとなかなか便利な道具が工作セットに入っていました。釘をつかむための赤いピンセットみたいなものです。これでつかむと釘をしっかり安定させることができるし、誤って指を金槌で打つ心配もありません。道具に慣れてくると、作業がスムーズに進み、それぞれ釘を打つ場所や間隔を工夫した個性あふれる作品ができました。

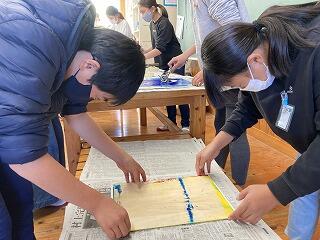

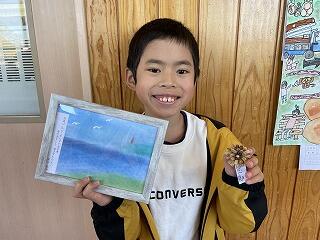

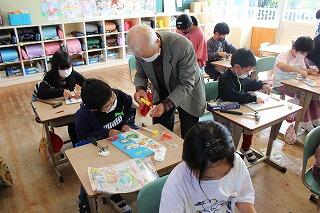

4年生 オープンスクール

4年生のオープンスクールでは、2年生の芋ほりや見守り隊、行事などさまざまなところでお世話になっている、松山さんご夫婦に「種で作るブローチ」と「パステル画」を教えていただきました。

また、いつも山之口小学校に協力していただいている民生委員のお2人が子どもたちのサポートをしてくださいました。

いつもお世話になっていて、よく知っている松山さんに教えてもらうということで、とても楽しみにしていた子ども達。細かい作業に苦戦しながらも、松山さんや民生委員さんに手伝ってもらいながら、熱心に楽しく取り組みました。

ブローチを作るための材料として、冬瓜やブドウ、オクラなどの種を使っているということに驚いていました。

パステル画では、宮崎県の偉人である若山牧水の短歌に合わせて、青い海と空の絵をかきました。パステルを使って指でかくという初体験の作業に、目をきらきらさせながら取り組んでいました。

とても上手に出来上がった絵を見て満足そうです。周りの人にも「うまい!」「どうやって描いたの?」と褒められて嬉しそうでした。

松山さん、民生委員のお2人、本当にありがとうございました。

教育実習生 2年生と5年生

2年生と5年生の教室には、10月31日より教育実習生がお見えです。現在、大学で先生になるための勉強を頑張っていらっしゃって、1学期一週間の観察実習を行いました。そして、今回は、三週間の間に子ども達への授業も行います。

1学期の実習や昼休みの遊びを通して、子ども達の顔と名前もバッチリ覚え、すっかり子ども達と仲良くなった先生の卵達。先日、2年生教室で、算数科の「三角形と四角形」の授業が行われました。おそらく先生達は、心臓ドキドキだったことでしょうが、落ち着いて授業をされたように見えます。そして、何より頼りになるのは子ども達。しっかり話を聞いて色々な意見を発表する子ども達。本時の授業でねらっていた内容を、しっかり子ども達は身に付けることができました。

教育実習では、授業の進め方以外にも、学校経営や教師像・学校保健・研修の在り方等々、現場の姿として沢山のことを学んでいきます。このようにして、次世代を担う先生達が育っていきます。

避難訓練(火災)

16日(水)の2校時は、火災を想定した避難訓練でした。災害はいつ発生するか分からないため、子どもたちの危機対応力を高めるねらいで、予告なしで訓練を実施しました。

本日は、都城北消防署やカミムラ電気防災の方々に、消火器の使い方や火災発生時に避難する際、注意することなどを教えていただきました。

今回の避難訓練でも、子どもたちは真剣に活動することができ、いざという時も落ち着いて自分の大切な命を守る術を学ぶことができました。御協力いただきました皆様に心からお礼を申し上げます。

オープンスクール(2年)

2年生は、オープンスクールで紙皿のリースを作りました。

作成の流れは、上の黒板に書いてあるとおりです。

まず、色画用紙を折ってはさみで切れ目を入れ、紙皿に貼る緑色の飾りをつくります。

まだ完成品のイメージはわいていないけど、どうすればいいか考えながら作業していきます。分からないことがあるときは近くの協力者にお願いすれば優しく丁寧に教えてくれます。

「こんな感じでいいかな。」「そうか、そうやってつければいいんですね!」

土台ができたら、どんぐりや自分で持ってきたリース、糸玉などを飾り付けていきます。どこにどんな飾りを付けるかで作品の個性が出てきます。

作品が完成したら、みんなできれいに片付けます。最後までよく頑張りました。

こんないろいろな作品ができました。いかがでしょう。

オープンスクール(1年生)

13日(日)は11月の参観日(オープンスクール)でした。

学校運営協議会やまちづくり協議会、民生委員児童委員のみなさんにお声かけして各学級に数名ずつ協力者として参加して頂きました。

1年生は、どんぐりを使って「どんぐりごま」「どんぐりマラカス」「ぼうしけんだま」の3種類の工作にチャレンジしました。

担任の先生は、「穴を空けたクヌギのぼうし(はかま)に毛糸を通すのが難しいかな。」と思っていたようですが、子どもたちは鉛筆の先を使ったりしてけっこう上手に穴に押し込んでいたようです。できないときは協力者として入ってくださっている方に積極的に声をかけて助けて頂いていました。

できあがったら、当然遊びます。自分の手作りおもちゃ、夢中にならないはずはありません。

「先生、ぼくはけん玉で30回入りました。」

「私がやるから見ててください。あれ?おかしいな。さっきはできたんですよ。」「ぼくのも見てください。」「やったあ。ほらね、できるでしょう!」「ぼくのマラカス、いい音ですよ。」

楽しく遊んだ後、お別れ会をしました。

「おもちゃ作りをいっしょにしてくださってありがとうございました。」

「難しいところを手伝ってくださったので、上手に作ることができました。」

また、山之口小学校に遊びに来てくださるとうれしいです。

11月の全校集会

4日(金)に11月の全校集会が行われました。

体育館に全校児童が集合して行うのは、本年度に入って初めてです。新型コロナウイルス感染防止のため、一人一人の間隔を1m以上空けて整列しました。

まずは、月行事の確認です。10・11月の月目標は、「目標をもって学習や読書に取り組もう」です。10月はしっかり守れたか振り返りながら、どんなところができていなかったのか、できるようにするにはどうすればよいのか考えます。

今回は、寸劇を用いた説明がありました。

話を聞くときの姿勢、話し合うときの声の大きさ、発表するときの手のあげ方など実際によい例を示しながらの説明で、低学年にも分かりやすかったと思います。寸劇をしてくれた4年生、上手でした。

その後、先月末から南九州大学から教育実習に来ている学生さんの自己紹介がありました。1学期や運動会でも会っていたので、子どもたちは緊張した様子も無く、にこにこしながら話を聞いていました。

最後に、児童の表彰がありました。

いろいろなことをがんばっている山之口小の子どもたちです。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 1 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 1 | 26 | 27 1 | 28 |

宮崎県都城市山之口町花木2580番地

TEL

0986-57-2005

FAX

0986-57-2076

本Webページの著作権は、山之口小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

すでに従前から敷地内の禁煙には御協力いただいておりますが、山之口小学校は平成28年度から敷地内禁煙になっております。