諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

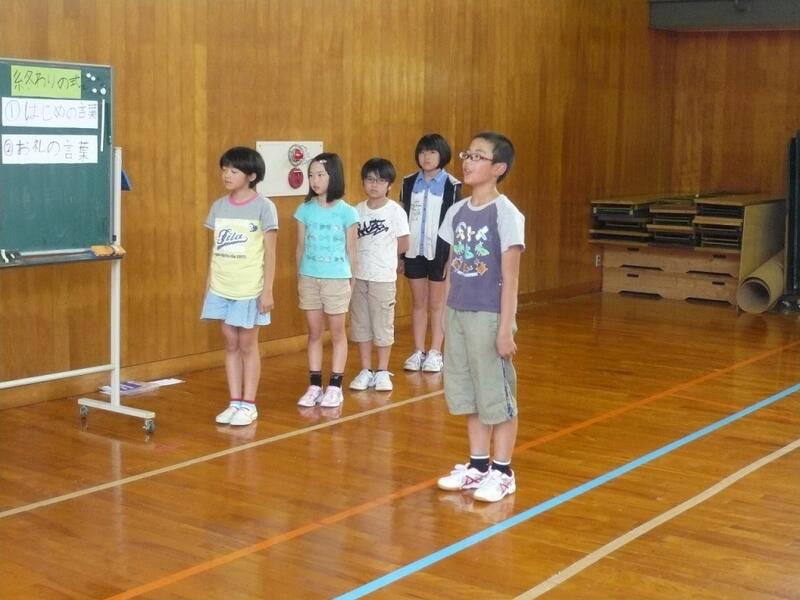

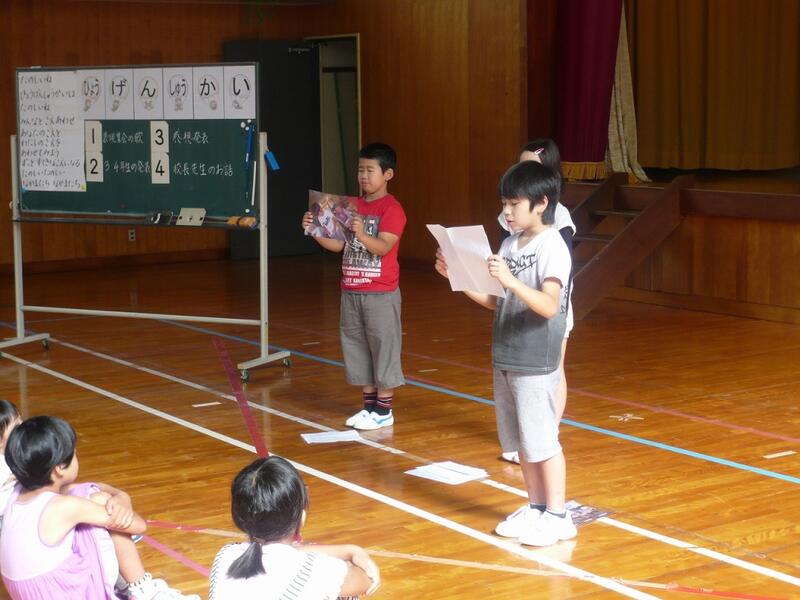

今日の昼休みに、運動会の応援の練習についてのオリエンテーションが行われました。

○ 応援をする時には身ぶり手ぶりを大きくすること

○ 相手の団を誹謗中傷するような表現は使わないこと

○ 昼休みに応援の練習をする時には、清掃時間に遅れないようにすること

○ ふりかえりをすること

などが伝えられました。

【団の士気を鼓舞するような応援を目指します】

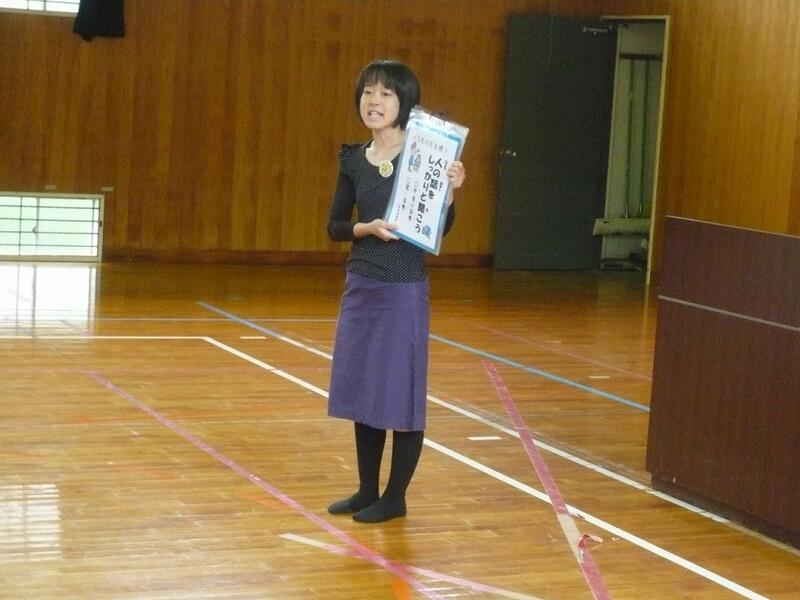

その後、各団に分かれて練習を行いました。はじめはささやき声の打合せ、練習でしたが、次第に大きな声が出るようになり体育館中に赤団・白団の応援が響き渡りました。代々受け継がれてきた応援や、先生方から教えてもらった応援の動きを確認しながら、応援の練習がスタートしました。これから荒谷小は、運動会一色に染まっていくことでしょう。

【団長を中心に、まとまり始めています】

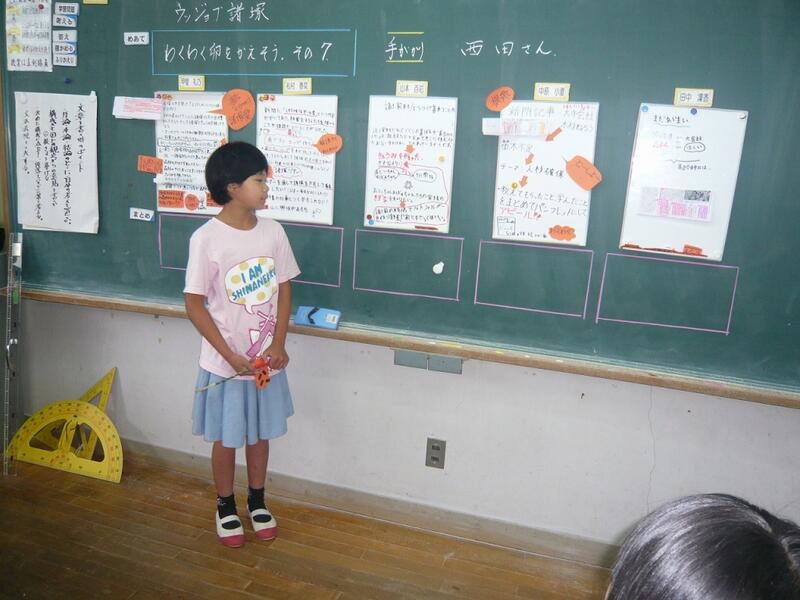

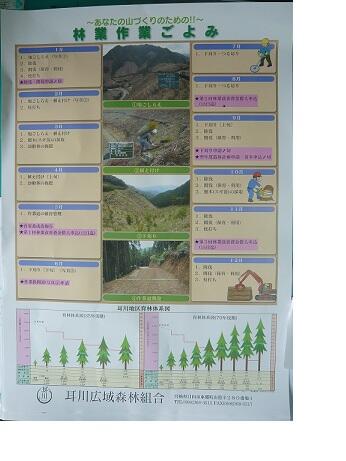

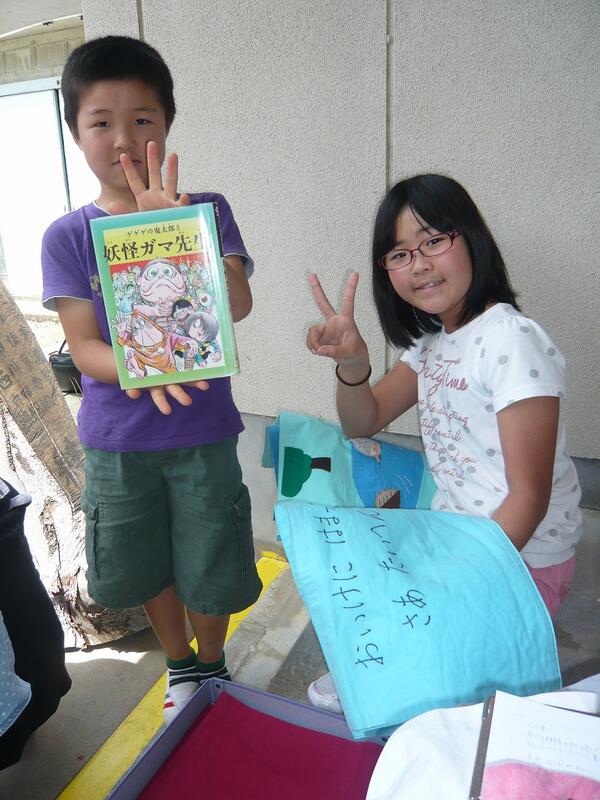

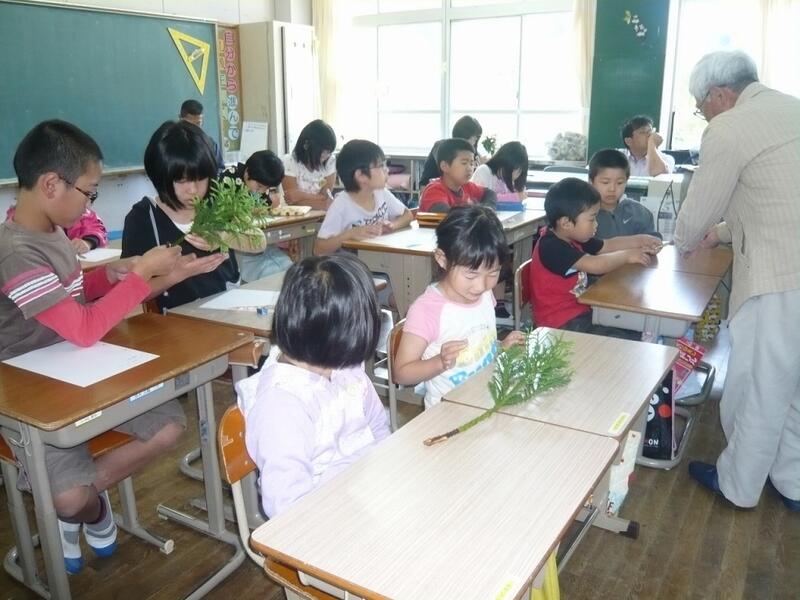

4月からわくわく学習が始まり、以前わくわくのたまごを作っていた3・4年生。このわくわくのたまごはわくわく学習(ウッジョブ諸塚)をがんばる人しか作れないものであり、林業のことを考えながら作成したそうです。そして、このたまごをうむ→あたためる(学習する)→ひびが入る→?をもったひよこが生まれる→?のひよこを育てる→何かが生まれるという過程をイメージしているようです。

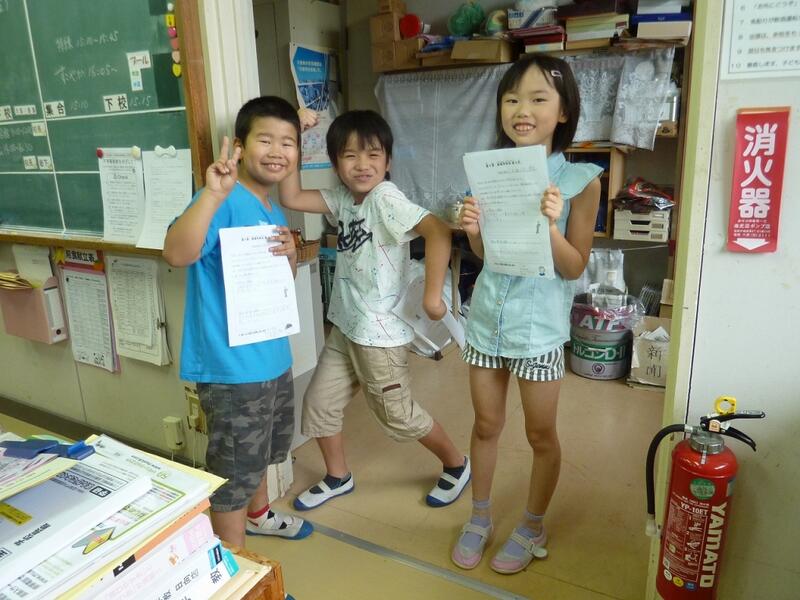

そのわくわくのたまご、とうとうひびが入り生まれました。「ひよこが生まれましたー!!」と嬉しそうに来た3・4年生。その日の1時間目に講師の先生からハテナの答えをたくさんもらい、自分たちの中でもっと学習したいこと(課題)が見つかったのです。

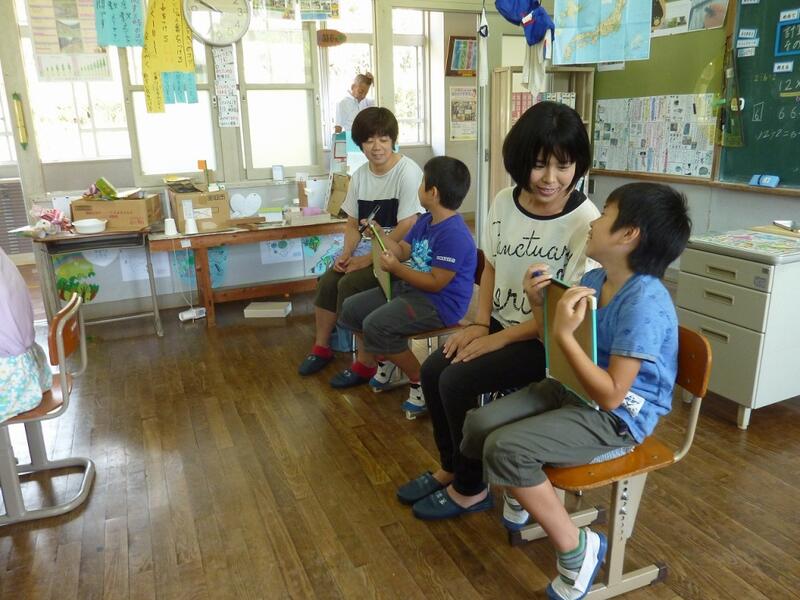

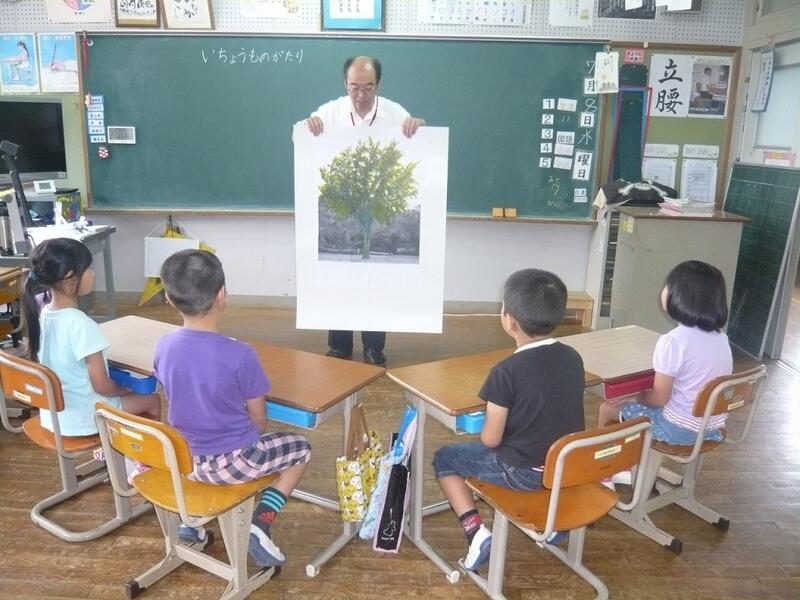

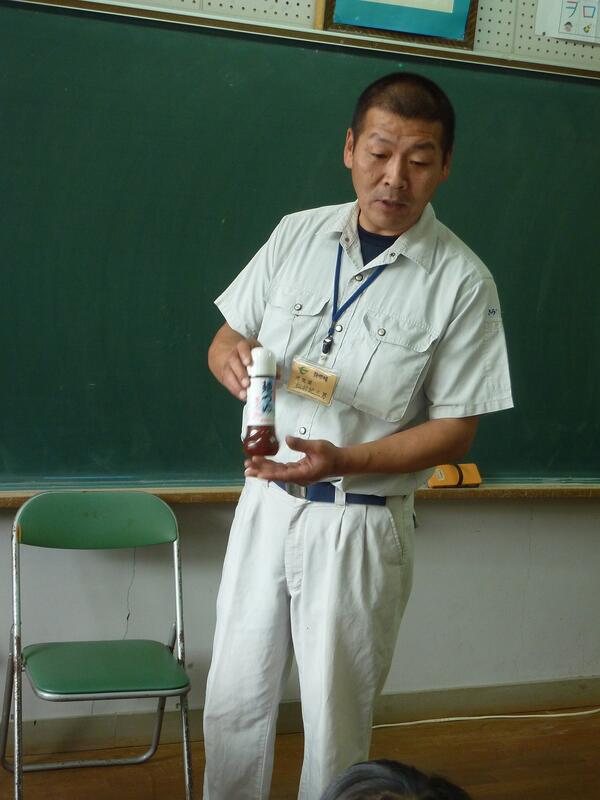

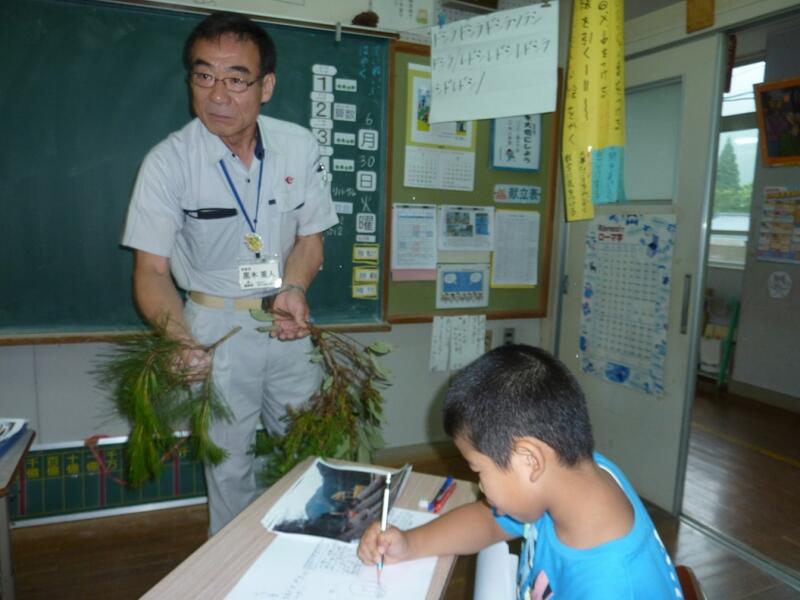

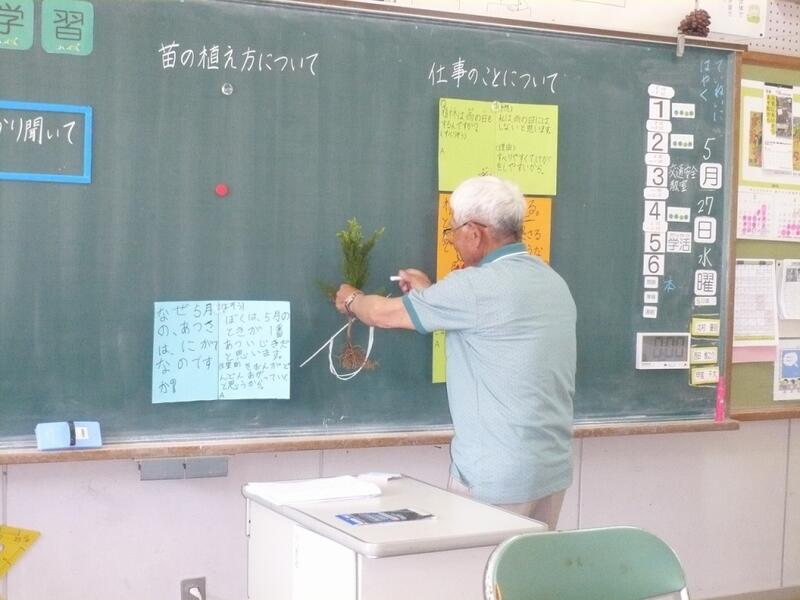

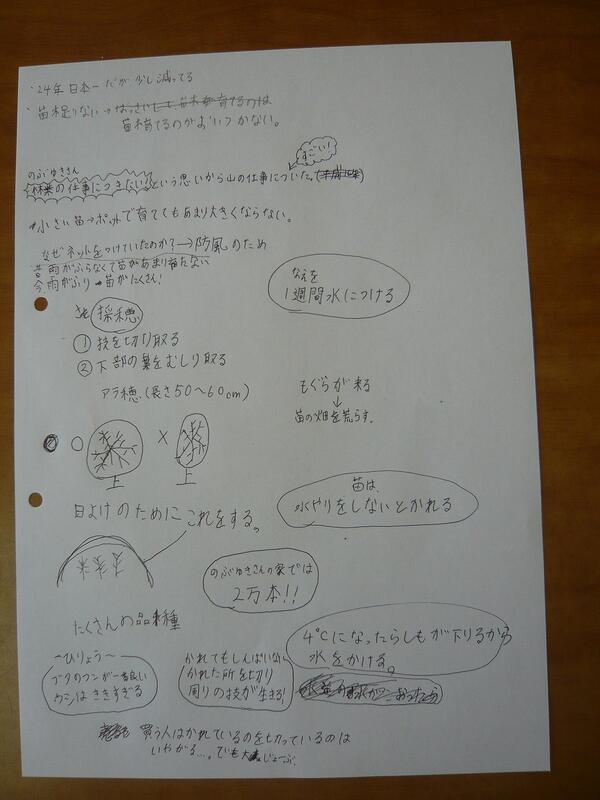

今日の1校時に、森林体験学習(植林・挿し穂)でお世話になった講師の先生が荒谷小に来てくださいました。今日は3・4年生の林業に関するハテナに答えてくださるそうです。3・4年生が準備していたハテナは大きく2つのカテゴリーに分かれていました。それは①苗の植え方について②仕事のことについてです。

1つ目の苗の植え方についてでは、「畑に2万本挿し穂するのに何日かかるんですか?」というハテナが出されました。

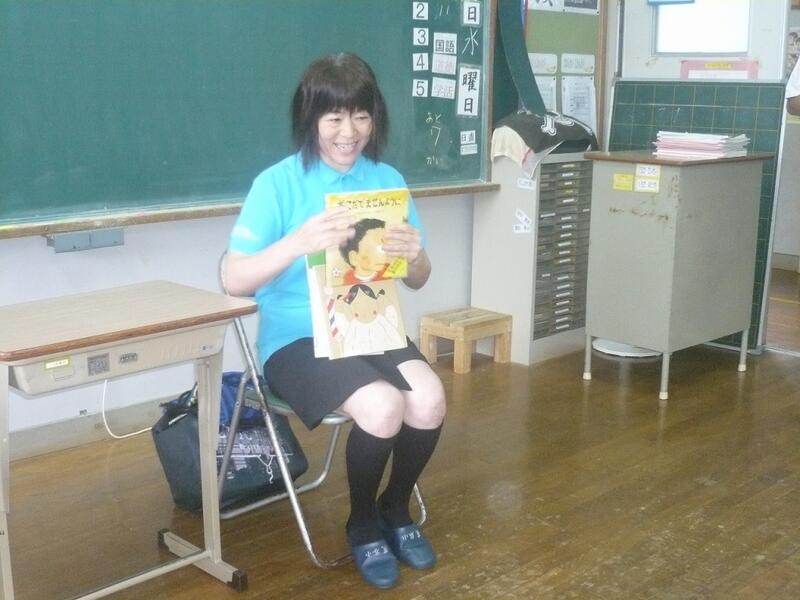

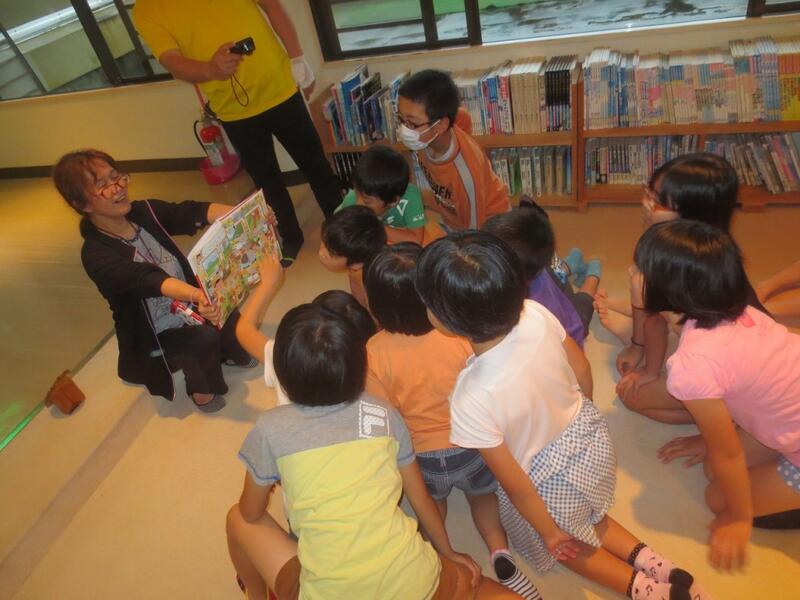

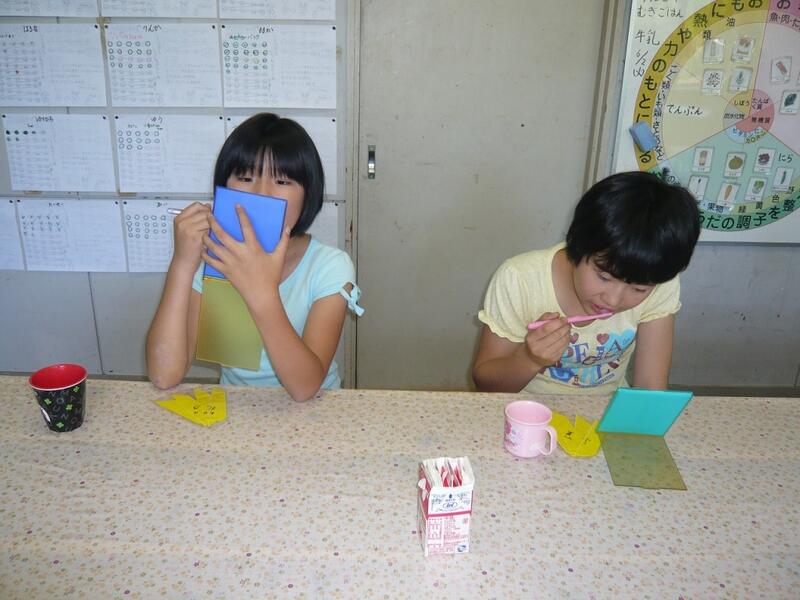

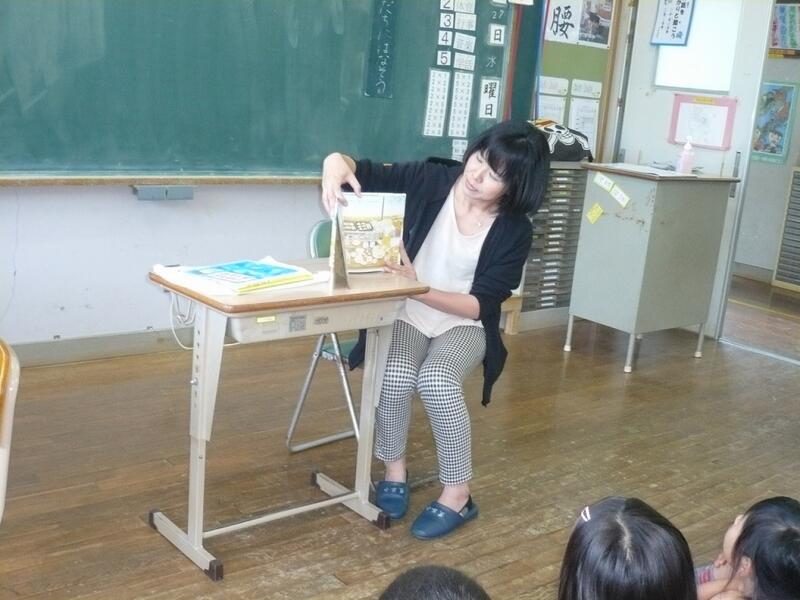

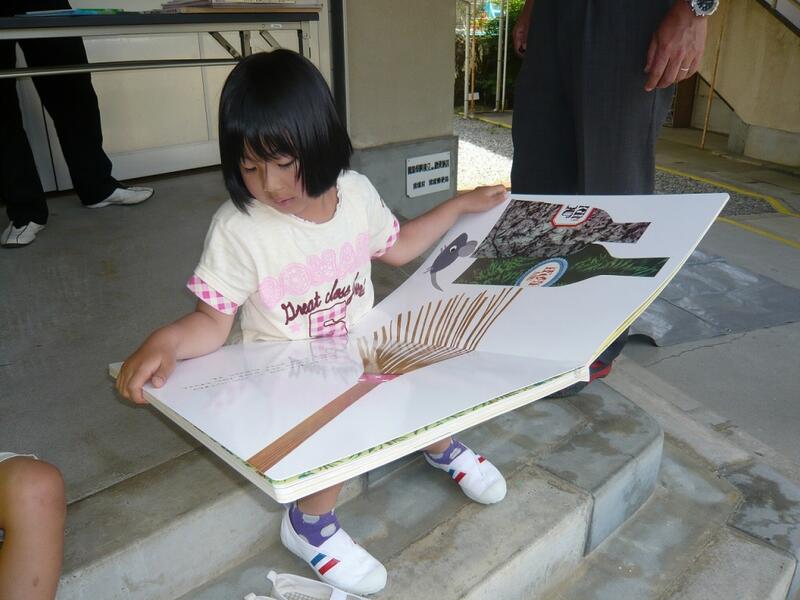

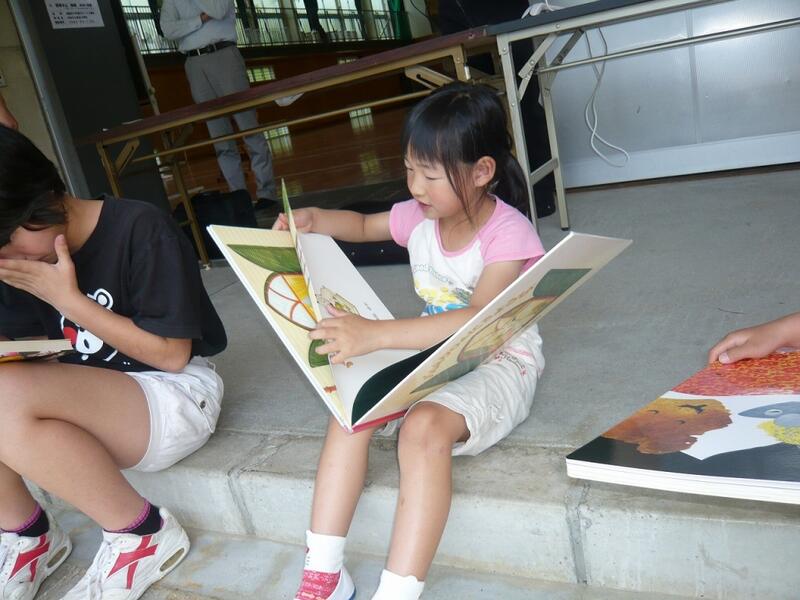

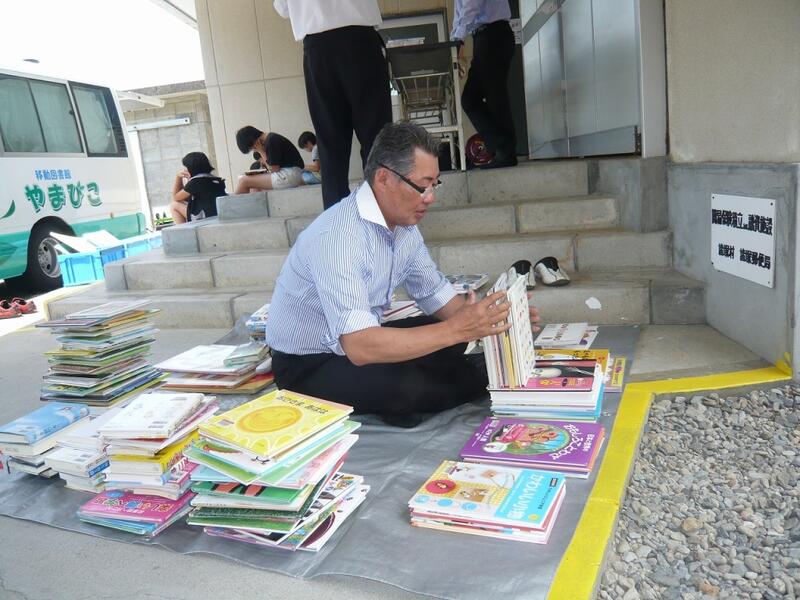

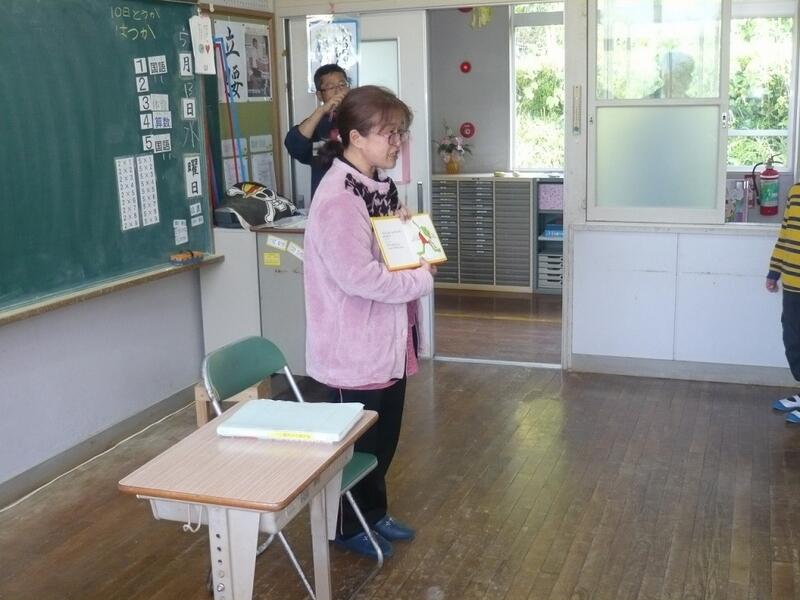

今日の朝の時間は、読み聞かせの時間でした。今日はどんな絵本との出会いがあるのかな?

今日は「すっぽんぽんのすけ」、「バムとケロのおかいもの」の2冊の絵本を用意してくださっていました。これらの絵本はとても大きな絵本でした。

1冊目の「すっぽんぽんのすけ」は、「おふろにはいりなさーい」とお母さんから言われても入らなかった男の子が、すっぽんぽんのまま不思議な世界に飛び込んだお話でした。その世界では忍者がいたり、かあさんねこが登場したりしました。そこで活躍するすっぽんぽんのすけ、とてもたくましいけれどすっぽんぽんだから愛嬌があり、何だか面白いこの絵本、所々で笑いもあり楽しく聞いていた子どもたちでした。

【身のこなしも軽やかなすっぽんぽんのすけ】

2冊目は「バムとケロのおかいもの」でした。このシリーズは子どもたちも大好きです。水曜日、バムとケロとカイちゃんが3人でお買い物に行きます。うさぎの八百屋さんに、「くるみ、てかがみ、どんぐり、オカリナ」と書いている不思議なお店、ゆかいな扉があるお店など個性豊かなお店で買い物をするバムとケロとカイちゃん。何でこんなものを買うんだろうと首をかしげるようなものを買ったケロ。その目的は・・・。友達同士の温かい友情を感じさせ、和やかな気持ちにさせてくれるような絵本でした。

【大きな絵本は絵も見やすくて後ろの人もはっきり見えますね】

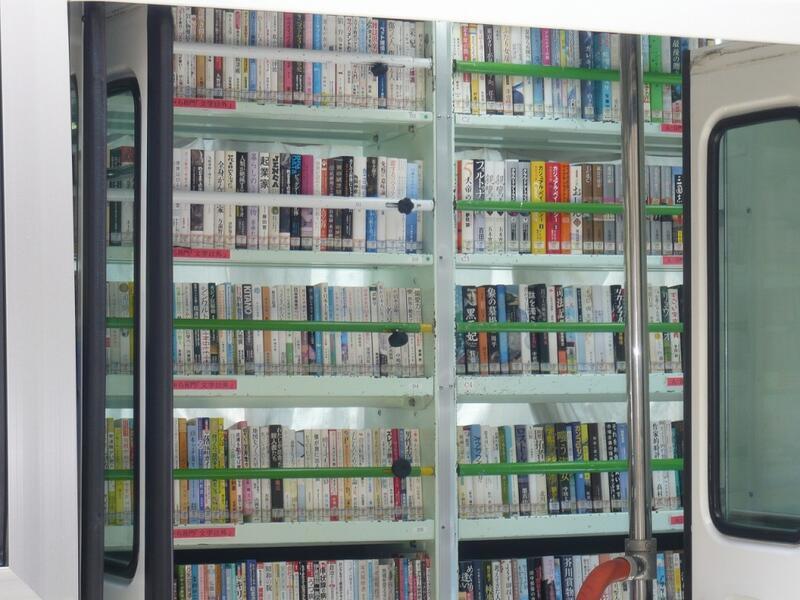

今回、これらの絵本は県立図書館の移動図書館であるやまびこ号から借りてきてくださったそうです。1冊は子どもたちからリクエストがあったものを選んでくださったとのことです。毎回子どもたちのために、絵本選びから読み聞かせ、絵本の返却までしていただきありがとうございます。

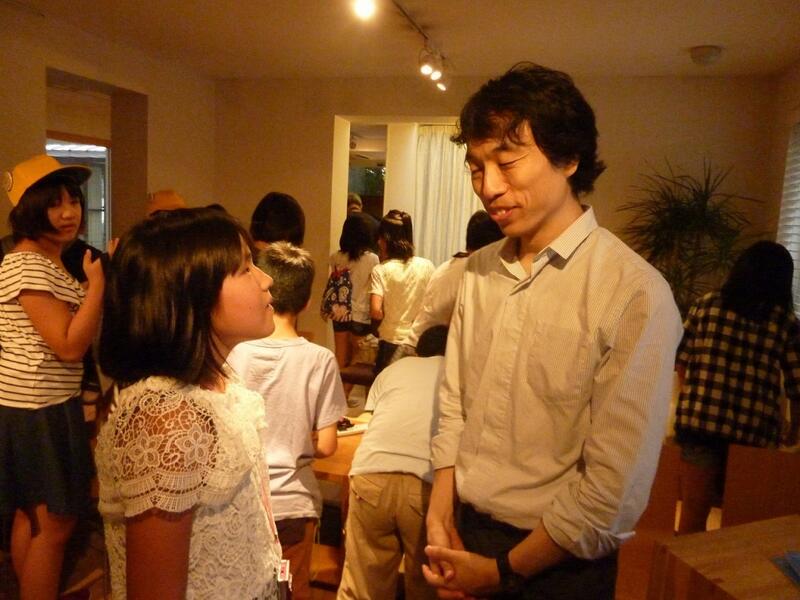

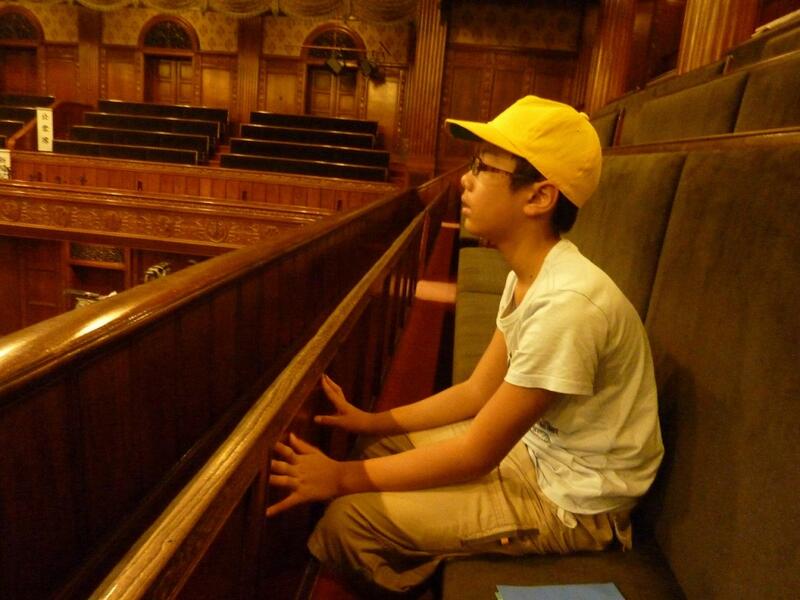

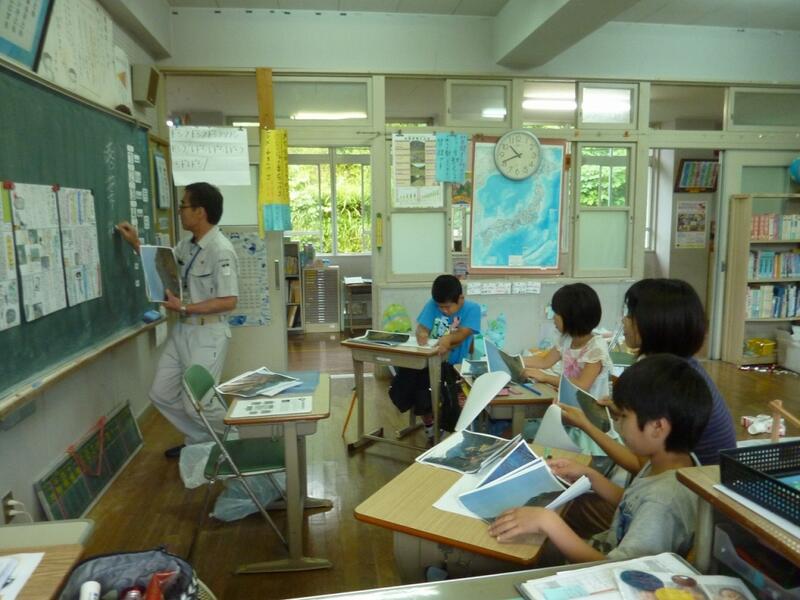

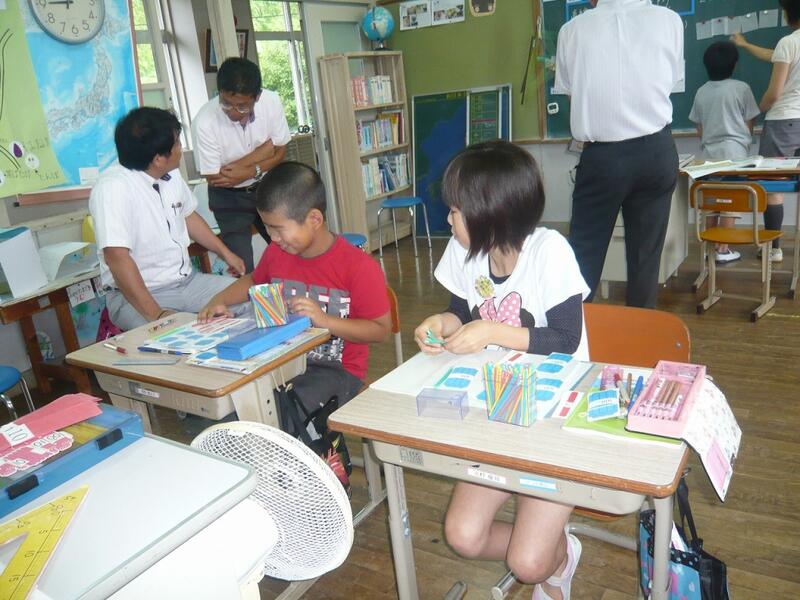

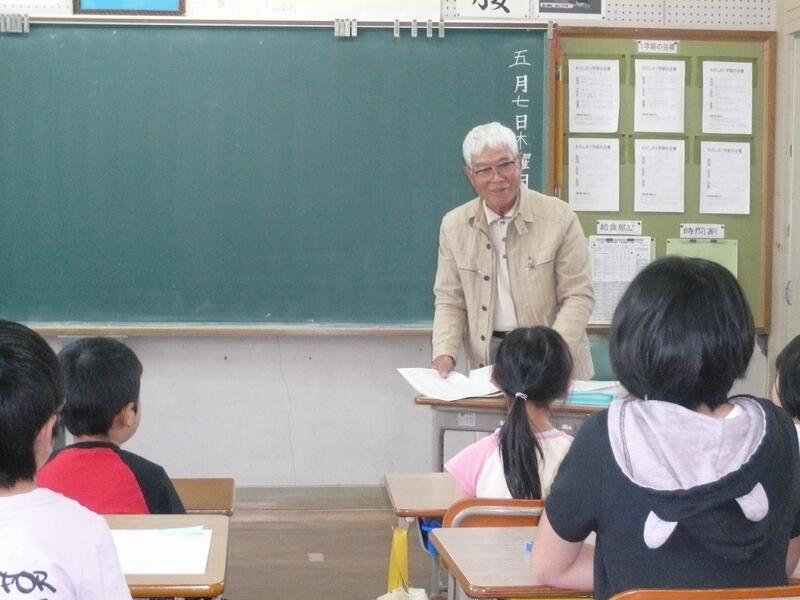

今日、荒谷小に東京から3名の方々が来られました。3名とも20代の方でとっても元気で、子どもたちが大好きなようです。今回、教師と子どもという縦の関係でもなく、友達同士という横の関係でもない、若い方々と子どもというななめの関係をうまく活用して、子どもたちと交流をしてくださるようです。

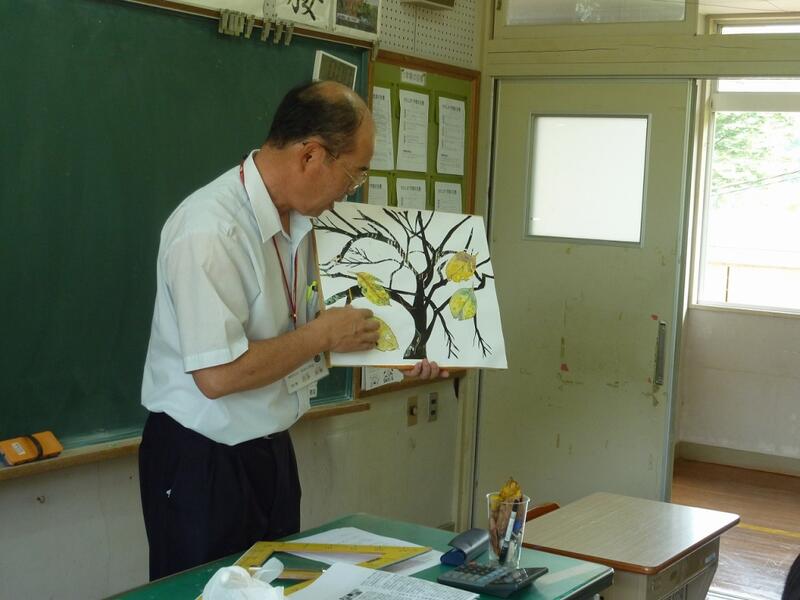

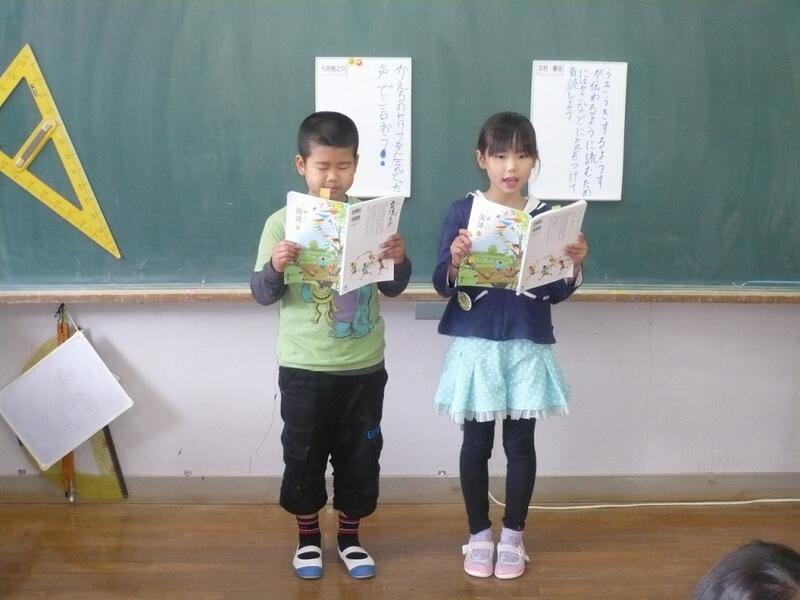

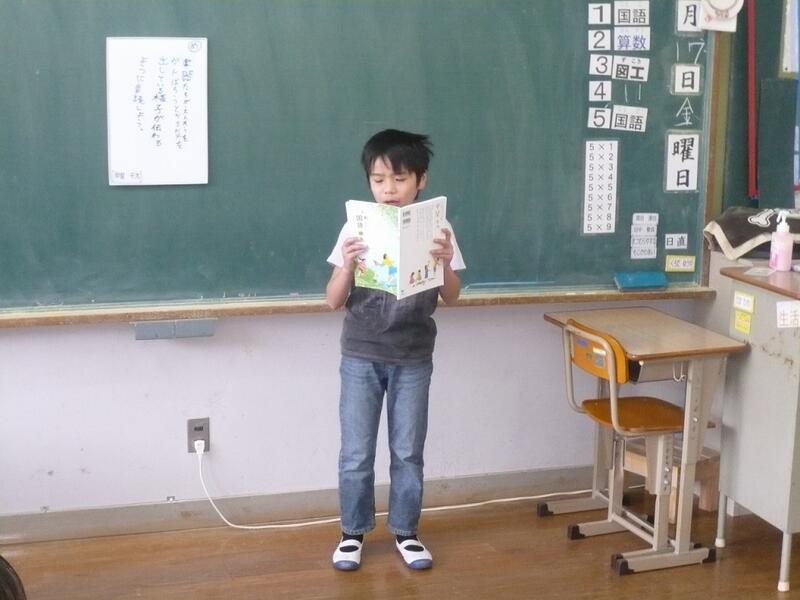

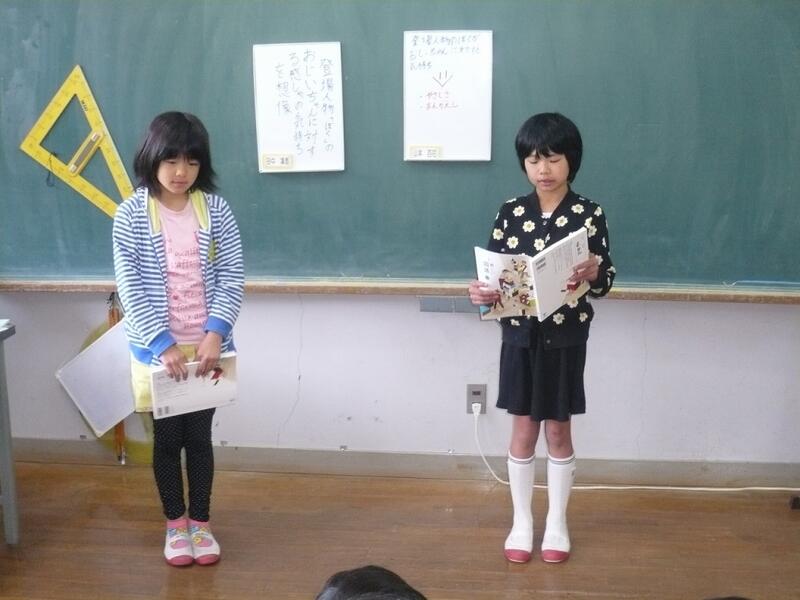

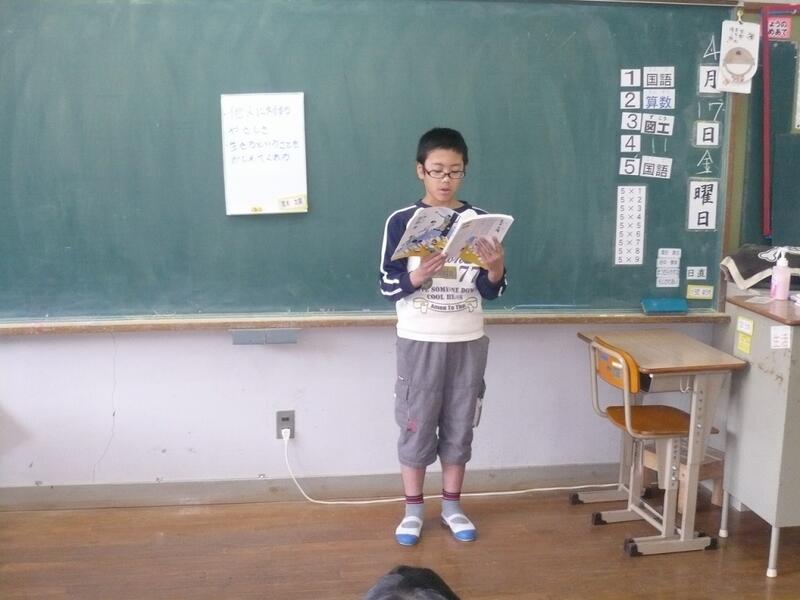

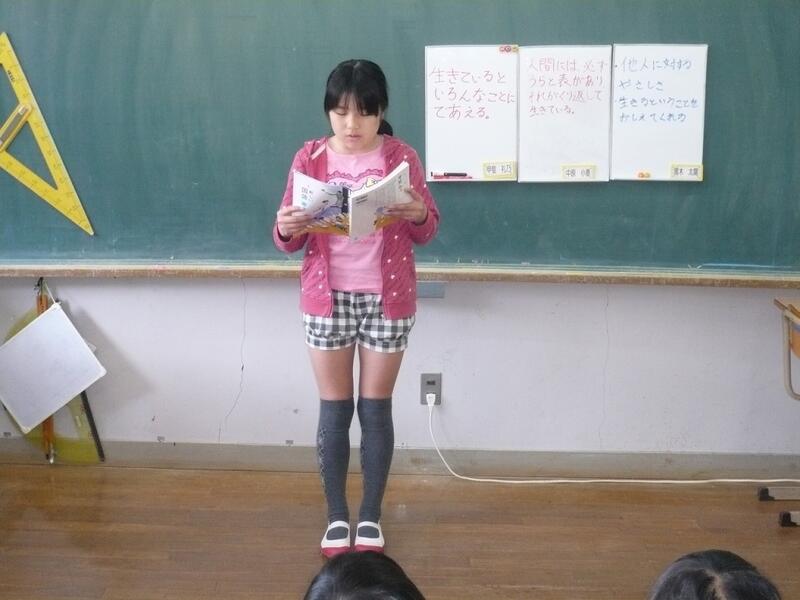

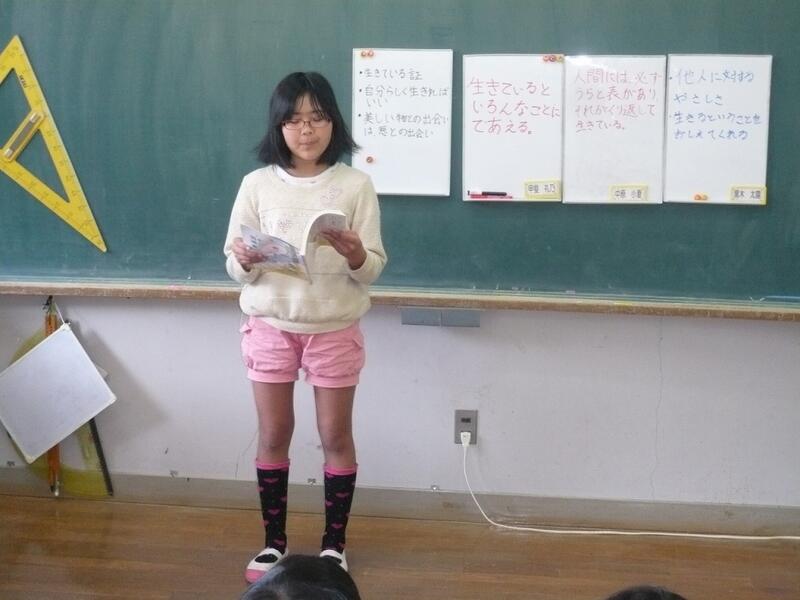

まず始めに、2時間目に子どもたちの授業の様子を参観されました。そこで、子どもたちの素晴らしい表現力や学習に対する姿勢などを見てくださったと思います。そして3時間目に校長先生から授業に関してのお話がありました。授業のポイントやアドバイスを受けて、4時間目、5・6年生に授業をしてくださいました。

授業は「わたしのわくわく×諸塚を感じてみよう」という内容でした。「ナナメの関係でにっこりトークをしよう」というめあてで授業が始まりました。

【どんな学習かわくわくだね】

まずは諸塚のいいところをそれぞれ考えました。「しいたけやイノシシがおいしいところ」、「FSC認証を受けているところ」、「ジビエ料理」、「ハチが食べられる」、「春夏秋冬の森林がきれい」など自然豊かな諸塚ならではのいいところが出てきました。子どもたちは身の回りにある自然が特別なものだということをしっかり認識できているようです。

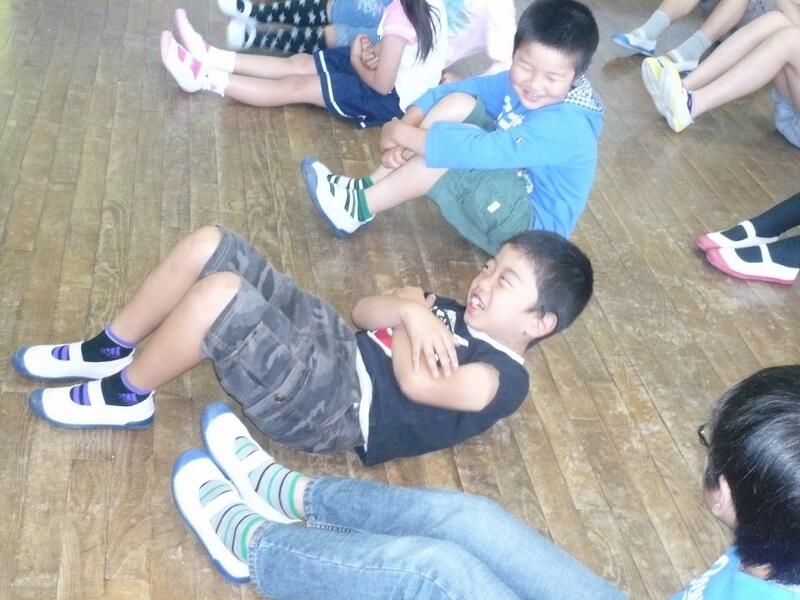

その後、いくつかゲームをしました。瞬時に出てくる指の数を当てるゲームや人間知恵の輪などを行いました。これらのゲームで子どもたちと3人の先生たちの距離がぐぐっと近づき、子どもたちの心もほぐれたようでした。

【人間知恵の輪 解けるかなぁ】

その後、3人の先生方が写真を用いながらこれまで経験したことをお話くださいました。とても貴重な体験をされている先生方、子どもたちにとってはその言葉のひとつひとつが新鮮で目をキラキラさせながら聞いていたことでしょう。

それから、わくわくする瞬間を話し合いました。(にっこりトーク)「図工の時間」、「体育の時間」、「誕生日」、「そろばんをしている時」、「『楽しみ』がある時、『すごい』と思った時」、などそれぞれの生活の中でわくわくする瞬間を見つけていました。また、感動した場面の発表もありました。「シカを3匹見た時」、「イノシシを見た時」、「図書室の本を読んだ時」など諸塚で住んでいるからこそ出会う感動の場面だったり、その子どもならではの感動の瞬間だったりすることを発表していました。

その後、はじめに考えた「諸塚のよさ」と「わくわくする瞬間」を活かして諸塚を盛り上げる方法を話し合いました。

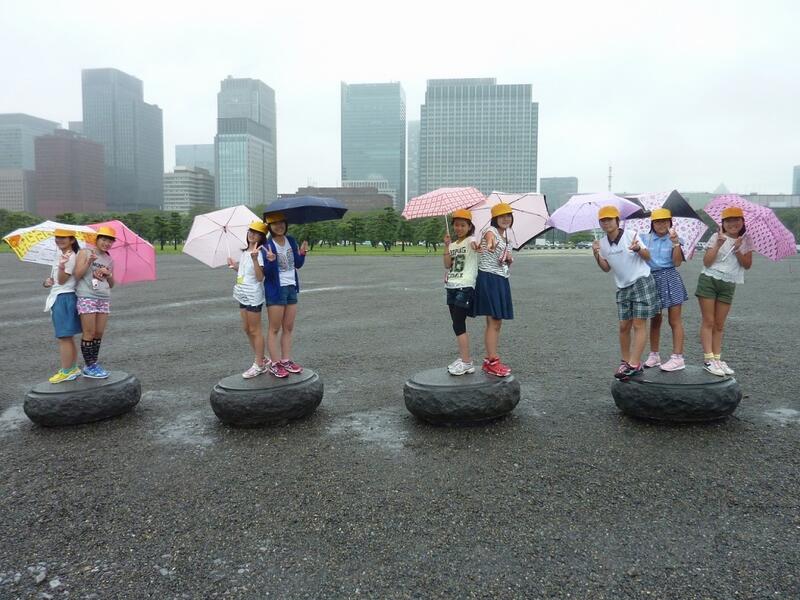

今日は、平成27年度第69回入学式でした。今年度荒谷小に入学する子どもたちは2名です。あいにくの雨でしたが、真新しいランドセルを背負ってお家の方と嬉しそうに登校していました。3月まで隣の荒川保育所に通っていた1年生、保育所生として見ていた時は幼く可愛らしい姿でした。しかし、今日ランドセルを背負って歩く2人の姿は落ち着いていてそして、堂々としていました。すっかり1年生です。

入学式が始まると、花のアーチの中を通り会場に入場してきました。2~6年生がにこやかに1年生を迎えると、2人の1年生は恥ずかしそうに、嬉しそうにしていました。

【どっきどきの新入生入場】

その後、新入生氏名点呼では2人とも大きな声で元気よく返事ができました。後ろで見ていらっしゃる保護者の方々にもしっかり2人の声は届いたことと思います。

入学式では校長先生や教育委員会、来賓の方から新入生にお話があります。校長先生からは3つのお話がありました。キーワードは「あいさつ」、「うんどう」、「なかよし」です。お話の中で、5年生や6年生があいさつの見本を見せてくれました。さすがは5・6年生のあいさつ、体育館中にすがすがしいあいさつの声が響き渡りました。また、教育委員会の方からは2名の新入生をどうぞよろしくお願いしますとお言葉をいただきました。来賓のPTA会長さんからは、1年生では「しいたけのことを勉強するよ」とウッジョブに関わるお話もいただきました。

【返事も礼もとっても上手でした】 【「あいさつ」明日からみんなで元気よくしようね】

「在校生の歓迎のことば」では、1年生の入学を今か今かと待っていた2~6年生の心のこもった呼びかけがありました。そして、1年生を交えて踊りながら「1年生になったら」を歌いました。それまで緊張した面持ちの1年生もこの時ばかりは、笑顔で楽しそうに歌って踊っていました。

【友達100人できるかな】

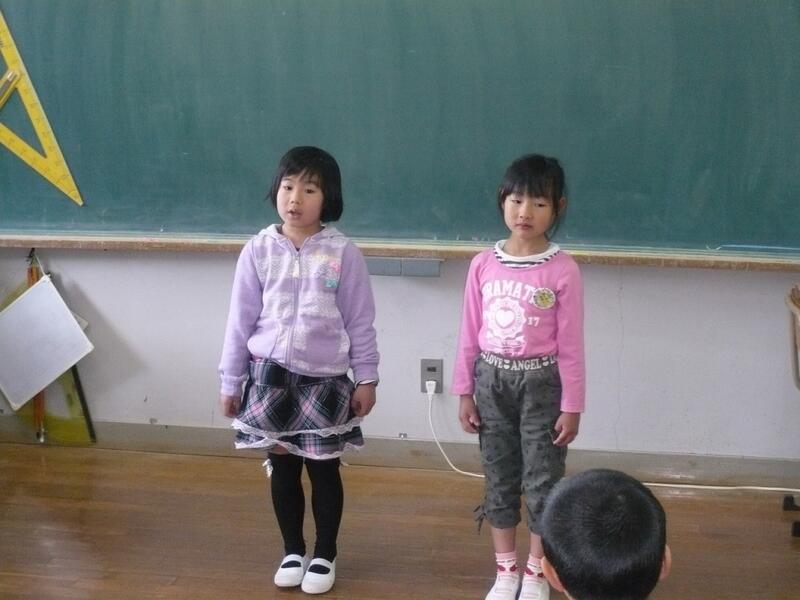

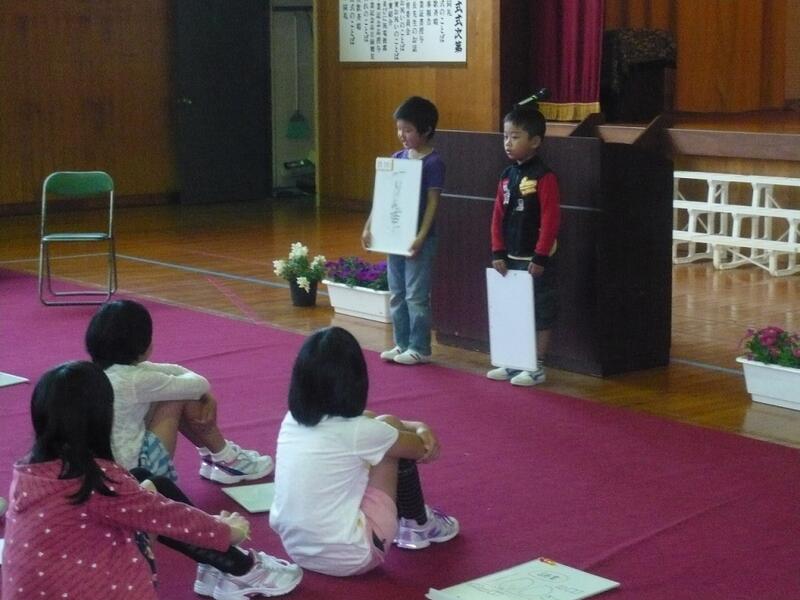

そして、「新入生のことば」の時間になりました。1年生は今日のために、昨日学校に来て入学式の練習をしていました。この「新入生のことば」では、礼をすることや2人で声を合わせて言うところ、自分だけが言うところ等があり1年生には難しかったかもしれません。しかし、2人は練習の時よりももっと上手に大きな声で発表していました。とても立派な姿でした。

【息もぴったり!】

その後、担任の先生の紹介・あいさつがありました。担任の先生によると、2年生は1年生に学校のことで教えたいことがたくさんあって、とてもはりきっているそうです。だから安心してくださいねと話されていました。分からないことがあったら、どんどん2年生のおにいちゃんたちに聞いてくださいね。優しく教えてくれると思います。

【明日が待ち遠しくなるね】

そして、入学式が無事に終わりました。雨の入学式で少し寒かったのですが、1年生は始めから終わりまでお行儀よく座っていました。保育所にいる頃は、年長さんとして年下の子どもたちのお手本になっていたことでしょう。小学校では一番年下になりますが、その立派な態度は他の学年のおにいさん・おねさんのお手本にもなると思います。

今日から13名での出発となった荒谷小学校、明日も元気に笑顔で学校に来てくださいね。今日はよくがんばりました。入学おめでとう。

【ステキな入学式をありがとう】

【たくさんのお花に囲まれた入学式でした】

〇 2/15(日)に『学習発表会』を行います。8:50から11:00に体育館で行います。地域の皆様やゆかりのある方々も含め、たくさんの方々のご来場をお待ちしております。保護者の皆様は、終了後家庭教育学級の閉級式及びPTA三役会を行います。

〇 1/19~2/20は、「空き瓶(一升瓶・ビール瓶のみ)回収」期間です。子どもたちの活動費のため、ご協力をお願いいたします。

〇 2/17に「第3回学校運営協議会」を行います。

〇 令和8年度の主な行事を入力しました。★閉校式は令和9年2月13日(土)実施予定です。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 2 | 6 | 7 1 |

8 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 2 | 16 1 | 17 | 18 | 19 | 20 1 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 2 | 26 | 27 | 28 |

〒883-1301

〒883-1301