2024年5月の記事一覧

5月31日(金)の給食

麦ごはん 豚汁 魚のエスカペッシュ

今日のエスカベッシュに使用している魚は、アジです。アジという名前は、その味が良いところから名付けられたそうです。アジの仲間は暖かい海に140種類もいて、一般にアジといえば「マアジ」のことをさします。マアジの旬は5~7月ですが、広い海を回遊しているアジは地域によって旬が異なります。今日はフライにしたアジを、宮崎県産のピーマンなどの野菜と一緒にフランス料理風に仕上げました。

5月30日(木)の給食

麦ごはん チンジャオロース 中華コーンスープ

5月29日(水)の給食

米粉バーガーパン ポトフ 肉じゃがコロッケ ゆで野菜

5月28日(火)の給食

たけのこおこわ タイピーエン かふう和え

今日は春の味覚たけのこです。たけのこは、その名のとおり竹の子どもですが、成長が早いため10日ほどで竹になってしまいます。また、たけのこを食べるには少々手間がかかります。たけのこは硬く、えぐ味が強い野菜です。そこで、たけのこの皮をつけたまま米のとぎ汁で1時間ほど煮ます。たけのこの皮にはえぐ味をとる働き、こめのとぎ汁にはたけのこをやわらかくする働きがあるからです。たけのこはエネルギーが低く食物繊維がたくさん含まれ、体によい野菜ですので、今日のように混ぜご飯にしたり、煮物や和え物、汁物にしたり、様々な方法で食べてみてください。

5月26日(日)の給食

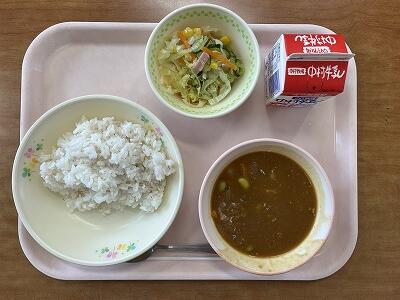

麦ごはん チキンカレー 日向夏サラダ

チキンカレーに使われているカレー粉には、ウコン、コリアンダー、ローリエ、こしょうなど20種類以上の香辛料が組み合わせられています。ある実験では、カレー粉をつかった料理を食べると、脳に流れる血液が増え、食べてから30分後は、脳の働きがよくなり、集中力がアップするという結果が出たそうです。

5月25日(土)の給食

麦ごはん 沢煮椀 豚肉のしょうが炒め

沢煮椀は、せん切りに切った野菜と、豚脂や鶏肉など多くの材料を使って作った汁物です。昔、多いということを「さわ」といったところから、この名前がつけられたといわれています。

バースデー給食

5月生まれ児童4名のお祝いを校長室で行いました。

5月23日(木)の給食

麦ごはん ごま味噌煮 甘酢和え

昔の忍者は、ごまの苗を毎日飛び越えて、ジャンプの訓練をしたと言われています。ごまは成長が早いので、毎日どんどん背が高くなる苗を飛び越えるのがいい訓練になっていたのでしょう。 また、小粒で栄養価の高いごまは、忍者には欠かせない携帯食のひとつであったとも言われています。忍者は、ごまを植え、飛び越えて、食べて、持久力やジャンプ力などの体力を身につけていたようです。

5月22日(水)の給食

麦ごはん のっぺい汁 大豆の礒煮

今日は、のっぺい汁に入っている里芋が日本に伝わったのは、稲作より前の縄文時代とされています。親芋を囲むように子芋、孫芋が育つため、豊作や子孫繁栄の象徴とされてきました。里芋といえば、皮をむいたときのぬるっとした感触が特徴です。このぬるっとしたものは、「ガラクタン」という成分です。生活習慣病を予防したり、体調を整える働きがあります。

5月21日(火)の給食

麦ごはん つみれ汁 千切り大根の卵とじ 豆乳プリン

千切り大根の炒め煮に入っているちくわは、魚の肉のすり身を竹などの棒に巻き付けて、焼いたり蒸したりした加工食品です。板の上にすり身をのせた板かまぼこが現れる前は、「ちくわ」がかまぼこと呼ばれ、江戸時代までは高級品でした。板かまぼこと区別するため、串を抜くと筒状になり竹の切り口に似ているので、竹輪かまぼこと呼ぶようになり、略して「竹輪」と呼ばれるようになりました。

5月20日(月)の給食

減量わかめごはん 焼きそば フルーツヨーグルト

今日はみなさんが大好きなフルーツヨーグルトです。ヨーグルトは牛乳から作られますが、牛乳にはない乳酸菌が含まれています。人の腸には悪い菌も存在します。この悪い菌は年齢とともに増えていきますが、乳酸菌にはこの悪い菌が増えるのをおさえてくれる働きがあります。ヨーグルトにはビタミンCや食物繊維がありませんので、今日のように果物と合わせるとよいでしょう。

5月17日(金)

麦ごはん カレー肉じゃが ひじきの洋風白和え

今日は豆腐を使った白和えという料理です。白和えとは、とうふと白ごまなどをすりまぜ、味をつけたもので野菜などをあえた料理のことです。普通は砂糖やしょうゆ、みそ等で味をつけるのですが、洋風白和えはマヨネーズを入れているので食べやすいと思います。材料にブロッコリーやハムなども入れて洋風に仕上げています。

5月16日(木)の給食

麦ごはん いももち汁 がんもの含め煮

がんもどきは、豆腐をつぶして野菜や昆布などを混ぜ、かたちを整えて油で揚げたもので、江戸時代に精進料理として考えられました。今は、豆腐を材料として使っていますが、もともとはこんにゃくを使っていて、味が雁などの鶏の肉に似ていたのでがんもどきと言われていたようです。

5月15日(水)の給食

〈ひむか地産地消の日〉

豆ごはん 春キャベツのみそ汁 かつお南蛮 ゆでもやし

今日はひむか地産地消の日の給食です。かつおは4月から5月に黒潮にのって日本沿岸を北上してきます。春のかつおを「初かつお」と呼び、秋にとれるかつおを「戻りかつお」と呼びます。初かつおは、少しさっぱりしていますが、戻りかつおは、脂がのってこってりとした味わいが特徴です。また、黒い血合いの部分には、鉄分が多く含まれています。かつおは、おさしみや身をあぶって冷たい水で冷やしたかつおのたたきで食べられます。また、ゆでたあと燻製にし乾燥させてカビをつけたものを「かつおぶし」といいだしをとるのに使います。

5月14日(火)の給食

麦ごはん かぼちゃのそぼろ煮 ほうれん草のおかか和え

かぼちゃは昔「カンボジア」という国から日本に伝わってきました。最初の頃はカンボジアとよんでいたのですが、いつの頃からか「かぼちゃ」と呼ぶようになったのです。かぼちゃにはカロテンというビタミンが豊富で、細菌やウイルスから体を守り免疫力を上げてくれます。

5月13日(月)の給食

減量ゆかりごはん 肉みそ焼きうどん たたききゅうり

鞍小みんなで子ども会議

5月10日、子ども会議を行いました。

鞍岡小学校では、全校のみんなでよりよい学校づくりに向けて話し合います。1年生から6年生まで頭を寄せ合って、いろんなアイデアを出し合いました。鞍岡小学校がさらにいい学校になるよう、子どもたちが中心となって考え、活動していきます。

5月10日(金)の給食

キムたくごはん わかめスープ チャプチェ

今日はキムたくごはんです。なぜ「キムたく」と言うのでしょう。それは「キムチ」と「たくあん」が入っているからです。このキムたくご飯は長野県塩尻市の学校給食で生まれた人気のメニューです。テレビでも紹介されて全国各地で食べられるようになりました。日本の伝統的な保存食の一つである漬けものを食べなくなった子どもたちに、漬けものを食べてもらいたいと思って考えられたメニューです。

体力テスト

5月9日、体力テストを行いました。

1年生から6年生まででグループを作り、それぞれの種目にチャレンジ。「すごいよ!」「あきらめないで~」と、下学年の子どもたちに声を掛ける上学年の姿が見られました。

鞍岡小では、昨年度の体力テストの結果を受けて、体育委員会を中心「全校で遊ぶ日」を企画し、うんていやのぼりぼう、鬼ごっこなどを行ってきました。子どもたちの成長が楽しみです。

5月9日(木)の給食

麦ごはん なめこのみそ汁 いわしとさつまいもの甘辛煮

バースデー給食

4月生まれ児童6名のお祝いを校長室で行いました。

5月8日(水)の給食

米粉パン 大豆のチリコンカン チャップドサラダ

今日はみなさんが大好きな米粉パンです。五ヶ瀬町の米粉パンは五ヶ瀬町内でとれたお米の粉を使って焼いていただいています。

大きく育て、パプリカ!

5月7日、3年生みんなで学校にパプリカを植えました。

鞍岡小では、毎年地域の方の協力を得てパプリカを育てています。パプリカは2mほどの高さに育つそうです。これから水やりなどのお世話を続けて、今年も栄養いっぱい・おいしさいっぱいのパプリカを育てていきます。

5月7日(火)の給食

麦ごはん 厚揚げと青梗菜の卵とじ バンサンスウ

バンサンスウは中国の料理で、「バン」は和える、「サン」は数字の3、「スウ」は糸のように細く千切りにするという意味があります。すなわち、3種類の食材を千切りにした和え物ということになります。

5月2日(木)の給食

〈端午の節句の行事食〉

ちらし寿司 わかたけ汁 いわしの生姜煮 キャベツの塩もみ かしわ餅

5月5日はこどもの日です。今日はこどもの日の行事食です。さて、わかたけ汁の中には何が入っているでしょう。いろいろなものが入っていますが、欠かせないものは「わかめ」と「たけのこ」です。「わかめ」と「たけのこ」が入っているので「わかたけ汁」と言います。たけのこは成長が早く、10日もすると竹になってしまいます。みなさんに筍のようにすくすくと成長してもらいたいという願いをこめて今日の給食に出ています。

5月1日(水)の給食

牛丼 かきたま汁 牛乳

すもう大会に向けて

5月1日(水)、全校体育を行いました。

5月26日(日)に鞍岡小学校の土俵で行われる、伝統行事「すもう大会」にむけての練習です。1・2年生は5・6年生にまわしを付けてもらいました。はじめて着けるまわしに、ドキドキした子もいると思います。その後、みんなで土俵の入り方や四股の練習をしました。「うお~!ヨイショ!」と元気なかけ声でドスンと四股をふむ子どもたち。これからそれぞれが四股名を決めたり、練習をしたりして、すもう大会に向けてがんばっていきます。