豊かな人間性の育成 ~意欲・協調・創造~

学校の様子・コメントなど

教育講演会(本校PTA・学校運営評議会主催)「10年先を見据えた子育て~今を考える~」

2月6日の参観授業後、講師に福留健一氏(元小学校長)をお迎えし、教育講演会を開催しました。AI時代や少子高齢化という激動の時代を生き抜くために、今、家庭で何ができるかを共に考えました。

講話のポイント

・「過保護」からの脱却 過度な世話は、子どもの自立心や忍耐力を削いでしまいます。

・子どもは家庭を背負って生きている。親のするとおりに育つ。「親離れ」を促し、自分でできることは本人に任せる勇気が、将来のたくましさを育てます。

・スマホ依存と生活リズムの改善 スマホの使いすぎは睡眠の質を

、脳の発達や情緒に影響します。「食事・勉強・寝床」ではスマホを離すルール作りと、生活の三点(勉強・就寝・起床)の固定が重要で

す。

・食事の時は、スマホやタブレットは禁止して、親子の会話を大事にしましょう。

・「感謝」と「命」を慈しむ心 日々の食事や当たり前の日常に感謝し、心を込めて挨拶すること。他者や動植物を慈しむ心は、いじめを防ぎ、豊かな人間関係の土台となります。

・思春期の子どもとの距離感 不安定な時期だからこそ、子どもの葛藤を受け止めつつ、時には毅然と叱ることも親の深い愛情です。

子育ての基本は、子どもの良さを見つけ、「ほめて、励まし、そして叱る」ことです。

「本気になれば人は変われる」 今の向き合い方が、10年後の子どもの未来を作ります。今日から一歩、踏み出してみませんか。

講師プロフィール

福留 健一(ふくとめ けんいち)氏 38年間の教職経験(校長歴10年)を持つ教育家。みやざき家庭教育サポートプログラムトレーナをはじめ、多数の役割を担当され、ボランティア活動や朝の登校見守り活動を22年間続けられている。また、フルマラソンを62回完走されています。大きな文字を使った視覚的な分かりやすさはもちろん、笑いの中にハッとさせられる深い教えがあり、一言一言が真っ直ぐに心に落ちる素晴らしいお話でした。

福留様の貴重なお話をありがとうございました。

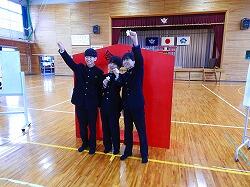

【2学年】立志式を挙行しました

2月6日(金)、第2学年による「立志式」が執り行われました。

会場が厳かな雰囲気に包まれる中、代表生徒による意見発表や、生徒一人ひとりによる「座右の銘」の表明、そして学年全体での「立志の誓い」を行いました。

今回の式典をきっかけに、2年生全員が自らの将来を見つめ直し、志を新たにしました。この日の決意を胸に、彼らが今後さらに大きく成長していくことを期待しています。

第3学期 始業式が行われました

1月7日(水)、体育館にて第3学期始業式を実施しました。

始業式では、代表生徒4名が「3学期の抱負」を力強く発表してくれました。それぞれの決意が伝わる、非常に頼もしい姿でした。

1年代表 2年代表

3年代表 生徒会代表

校長の話では、2学期の終業式で出された「新年の目標を考える」という宿題について触れ、「皆さん、今年の目標は決まりましたか?」と生徒へ問いかけがありました。続けて、「大切なのは、目標を達成するために『何を具体的に行うか』である」という話があり、生徒たちは真剣な表情で耳を傾け、自分の目標について改めて考えている様子が印象的でした。

3学期は期間こそ短いですが、次の学年へのステップとなる極めて重要な時期です。一日一日を大切に過ごし、掲げた目標の達成に向けて努力を続けてほしいと願っています。

3年生合格祈願行事が行われました ― メンチカツカレーで受験へ気合十分!

12月24日(水)の放課後、3年生の保護者の皆様による「合格祈願行事」が開催されました。

この行事は、受験を控える3年生全員が希望する進路に進めるよう、願いを込めて企画されたものです。当日は、全員で志望校合格を祈願した後、合格の門を願いを込めてくぐり、クラスごとに自分の進路や将来の夢に向けたメッセージを書き込みました。

行事の最後には、学級委員長の力強い掛け声とともに、全員で「メンチカツカレー」を味わいました。生徒たちは友人同士で楽しそうに会話を弾ませながら、美味しそうな表情で完食。受験に向けて、心もお腹も満たされるひとときとなりました。

1月からいよいよ本格的な受験シーズンが始まります。これまでの努力が実を結び、素晴らしい結果につながることを教職員一同、心より期待しています。

2学期終業式を行いました

12月24日(水)、第2学期の終業式を行いました。

今回はインフルエンザ等の感染予防対策として、各教室へのリモート配信形式で実施しました。生徒たちは教室のモニターを通じて、真剣な表情で式に臨んでいました。

代表生徒による振り返り

各学年と生徒会の代表生徒が、2学期の振り返りを発表してくれました。

・自分自身の成長について

・学校行事や習い事での努力

・生徒会活動への取り組み

それぞれが自身の歩みをしっかりと見つめ直し、堂々と発表する姿が印象的でした。

校長先生からのお話

校長先生からは、「今年の目標の達成具合」と「新年に向けた新たな目標設定」についてお話がありました。また、「何よりも健康に気を付け、楽しい冬休みを過ごしてほしい」という温かいメッセージも贈られました。

今日から13日間の冬休みが始まります。 計画的に、そして充実した毎日を過ごしてください。1月の始業式に、皆さんの元気な笑顔に会えることを楽しみにしています!

心と向き合う「ストレス対処法」と「上手な聴き方」

11月26日学級活動の時間に、生徒たちは自分自身のストレスとの向き合い方と、友人とのより良い関わり方について学びました。この学びがご家庭での対話のきっかけとなれば幸いです。

知って受け止める「ストレス」への向き合い方、生徒たちに「どのような時にストレスを感じるか」を考えてもらい、「テスト前」「部活でうまくいかない時」など、具体的な場面が共有されました。ストレスは「悪者」だけではない!ストレスには、2種類があることを学びました。

善玉ストレス 目標達成の原動力となる

悪玉ストレス 心身の不調を引き起こす

同じ状況でも、その時の状況や受け止め方によって、ストレスの質が変わることを理解しました。

ストレスへの具体的な対処法を体験具体的な対処法として、医学的にも有効な「リラクセーション法」を体験しました。深い呼吸法、体の緊張を意図的に緩める筋弛緩法、生徒たちは動画を見ながら実践し、自分に合ったリラックス法を見つけるヒントを得ました。

安心感を与える「上手な聴き方」のポイント

悩みや相談を受けた時に、どのように聴くことが相手にとって良いのかを考えました。信頼と安心を生む「F・E・L・O・R(フェロー)モデル」相手に「あなたの話を大切に聴いているよ」というメッセージを伝え、安心感を与えるための具体的な聴き方(傾聴スキル)を、ロールプレイを通じて実践的に学習しました。

保護者の皆様へのお願い

不安や悩みを一人で抱え込まず、信頼できる人に相談することの大切さを改めて確認しました。今回の学びが、生徒たちが自分自身の心と向き合い、周囲の人々とのより良い人間関係を築く力となることを願っています。ご家庭でも、ぜひ生徒さんが学んだ「ストレスとの向き合い方」や「F・E・L・O・Rモデル」について話題にしてみてください。

薬物乱用防止教室を開催しました

11月21日(金)に、薬物乱用防止教室を開催しました。

今回は、都城中央ライオンズクラブの皆様を講師にお招きし、薬物乱用の恐ろしさや、身近に潜む危険性についてご講演いただきました。

1. 開会・ライオンズクラブ紹介

都城中央ライオンズクラブの吉村様より、ライオンズクラブの活動紹介と、本校生徒が制作した薬物乱用防止ポスターの出展に対する感謝のお言葉をいただきました。

2. 薬物乱用の危険性

園村様より、「薬物乱用が心と体に与える悪影響」について、具体的なお話がありました。特に、薬物はSNSなどを通じて身近に存在すること、そして、若者をターゲットにした巧妙な誘惑の手口があることについて、詳細な説明がありました。生徒たちは、薬物を「たった1回」使用することが、いかに恐ろしい結果を招くかを学びました。

最後の薬物依存に関する動画では、その依存の恐ろしさを強く認識し、改めて薬物には絶対に手を出さないという決意を固めることができた時間となりました。

都城中央ライオンズクラブの皆様、貴重なご講演をいただき、誠にありがとうございました。

校内研究「一人一授業」を実施しています

本校の校内研究の最大の目玉である「一人一授業」に取り組んでいます。これは全職員が一回ずつ研究授業を行い、お互いにそれを参観し合うことで、教師自身が自己の授業を改善していく取組です。教師にもそれぞれ得意な授業スタイルがあります。生徒の学びをより主体的にするために、ICTの効果的な活用や、生徒に興味・関心をもたせる工夫など、他の先生の取組から学んだり、どうすれば生徒が理解しやすいかを協議したりしながら、研究を進めております。

そのような中、11月11日(火)に実施した上野亮先生(3年1組理科)の一人一授業は、都城市教育研究所主催の研究授業を兼ねて実施しました。都城市では初の生成AIを活用した授業を行いました。今後、都城市の小中学校がどのように生成AIを活用していけばよいのかを研究するためのとても貴重な授業にチャレンジしました。

令和7年度 合唱コンクール・鑑賞教室を開催!

10月23日(木)、本校体育館にて「令和7年度 高城中学校 校内合唱コンクール」が盛大に実施されました。

この日のために練習を重ねてきた成果を存分に発揮し、どの学級も心を一つにした素晴らしい歌声を体育館いっぱいに響かせました。生徒たちの真剣な表情と感動的なハーモニーは、聴く人すべての心に響きました。

準備・運営に尽力した合唱コンクール実行委員の皆さん、そしてクラスの歌声を引っ張ってくれた指揮者・伴奏者の皆さんに心から感謝と拍手を送ります。本当にお疲れさまでした!

3年生の合唱コンクール実行委員 故郷を全員で歌いました

1年生の合唱です

2年生の合唱です

3年生の合唱です

鑑賞教室 Aoi&Co.による「注文の多い料理店」

合唱コンクールの興奮冷めやらぬ中、高城生涯学習センターのホールで鑑賞教室が開催されました。

今回は、Aoi&Co. (アオイカンパニー)の皆さんによる宮沢賢治の不朽の名作「注文の多い料理店」を原作とした演劇です。この古典的な物語を、軽快なテンポで笑いの絶えないミュージカルコメディに大胆にアレンジされたものでした。

生徒たちは、物語の世界に引き込まれ、楽しい演劇を鑑賞しました。さらに、ただ見るだけでなく、滑舌を良くするための早口言葉や、簡単なセリフに挑戦する体験コーナーなども設けられ、多くの生徒が積極的に参加し、役者さんと触れ合う貴重な機会を得ました。芸術に触れ、文化的な機運が高まる、充実した一日となりました。

Aoi&Co.の皆様、心温まる、楽しい演劇を本当にありがとうございました!

卒業生が語る!デンマークから学ぶキャリアと国際理解

10月8日、本校体育館にて、キャリア教育・国際教育の一環として、本校卒業生である兒玉美穂様と、旦那様の兒玉ミケル様ご夫妻をお招きし、講演会を実施しました。

現在デンマークに在住されているお二人は、生徒たちに国際的な視点と多様な価値観について考える貴重な機会を提供してくださいました。

【講演ハイライト】デンマークの文化と「世界一〇〇なおやつ」

講演では、ご夫妻それぞれの視点から、「デンマークの風土や文化」について、日本との比較を交えながら、クイズ形式で楽しくご紹介いただきました。生徒たちは、文化の違いに触れ、笑いと驚きに包まれました。

特に盛り上がったのは、デンマークの「世界一〇〇なおやつ」の実食コーナーです。クイズを勝ち抜いた生徒たちが挑戦しましたが、その複雑な表情が生徒たちの間で笑いを誘い、文化の違いを五感で感じる印象的な瞬間となりました。

グローバル社会を生き抜くヒント

兒玉美穂様は、ご自身の海外での経験を交えながら、「海外から見た日本の姿」や「グローバル化が進むこれからの時代を生きるために必要なこと」について熱く語られました。生徒たちは、日本国内とは異なる視点からのお話に強い関心を持ち、新鮮な気持ちで熱心に耳を傾けていました。

この講演会は、生徒たちが国際的な視野を広げ、多様な価値観について深く考える、貴重な学びの機会となりました。兒玉ご夫妻様、貴重なお話をありがとうございました!

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 1 | 7 |

8 | 9 1 | 10 1 | 11 | 12 1 | 13 1 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 1 | 26 | 27 | 28 |

○ 本ホームページ上に個別の著作権標示がされている場合を除き、本ホームページ上の全てのコンテンツ類(本ホームページに掲載の画像・テキスト・音声・プログラムなど)の著作権は、都城市立高城中学校が有します。無断での複製・転載を禁じます。特に必要な場合には電話・FAX・メール等にてご相談くださいますようお願いします。基本的にリンクフリーですが、その旨ご一報くだされば幸いです。