校長より

7/4 しきり

須木中学校は校舎と体育館の間に、古い外トイレがあります。

正面には見下ろす形で運動場が広がり、遠くには須木の山並みがよく見える素晴らしい場所です。

上の写真ではわかりにくいですが、なぜか便器の間の仕切りが低く、小学校用の作りなのでは?と感じていました。

生徒は別のトイレを使っているので、普段使われることはほとんどありません。

しかし、今月末の河川プールのイベントがあり、その際に使う方がいたら使いにくいかも・・・と心配をしつつ、まだそのままにしていました。

ところが今日、教頭先生が「ちょっとやってみます」と、忙しい中にも関わらず作業をされました。

元々の仕切りの上に板を取り付けて高くしてあります。

予算のない中で工夫して対応していただきました。

ちょっとしたことですが、使用感に大きな違いが出ます。

教頭先生の素早い対応と工夫はさすがです。頭が下がります。

7/3 ロケット

先日H3ロケットの打ち上げが成功しました。

H2ロケットの試験機1号機が1994年に打ち上げを成功させましたので、それから約30年になります。

日本では、水素を燃料とするロケットエンジンの開発が1973年頃から始まりました。

H1ロケットで実用化した後、H2までに約20年かかっています。

一方アメリカでは、1960年代にすでに水素を燃料とするロケットエンジンが使われていました。すごいですね。

H2のロケットエンジンについては、『メタルカラーの時代』シリーズ(著:山根一眞)で、開発者の話を読んだことがあります。

この本で表には出ない技術者の苦労や努力や工夫、そして困難を乗り越えようとする意識と技術力の高さを知ることができ、見方が変わりました。

水素エンジンだけでも、ここには書ききれないほどの技術的ブレークスルーが必要でした。

燃料の液体水素がマイナス250℃以下のため、燃料タンクの断熱に工夫が必要だったり、水素を燃焼させると3000℃にもなるのでそのままではロケットの吹き出し口が溶けてしまうため、燃やす前の液体水素で吹き出し口を冷やしながら燃焼させるようにしたり・・・などの対応が必要だったそうです。

さらに、なるべく軽く作りたいためにボルトナットを使わずに溶接にした部分に亀裂が入って爆発したり・・・。

エンジンを含め、すべて国産の技術で作り上げることを目指したため、実験をしては失敗し不具合を探し対応する、の繰り返しだったそうです。

打ち上げは成功して当たり前のように思ってしまいがちです。

多額の開発費や打ち上げ費用をかけているのですから、それはある意味仕方ありません。

いずれにせよ、ロケットを作る技術的困難のレベルの高さと、それを乗り越えるためにかけた時間と苦労を考えると、技術者の皆さんには頭が下がります。

参考--------

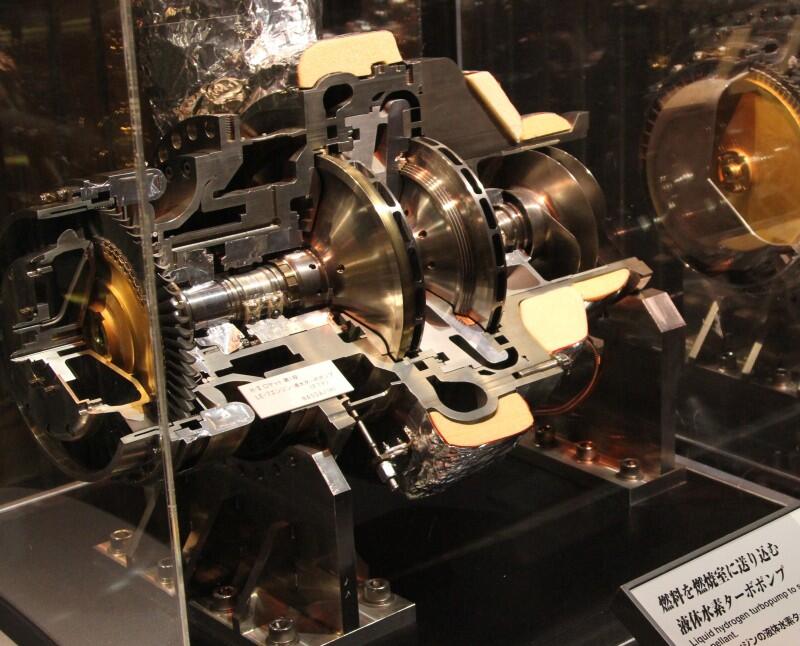

下の写真はH2についている液体水素をタンクから噴射口の根元にある燃焼室に送るターボポンプ。設計寿命は2000秒。

右端の円盤を、少し酸素を混ぜて一部燃焼させた液体水素(温度は550℃、215気圧)で回転させます。1分間に4万2300回転(1秒間に705回転)、2万4000馬力(タンカーなみ)

その力で、右側のスクリューのような部分を回転させ、燃料タンクからマイナス228℃の液体水素を275気圧にして燃焼室に送り出します。

もう一つ、液体酸素を送る同様のポンプがあります。

※この写真は種子島宇宙センターに行ったときに撮りました。横幅は1m位だったと思います。

7/2 河川プール

今日は朝から天気も良く、暑い日になりました。

すっかり真夏の感覚です。

学級では、クーラーと扇風機を使いながら熱中症に注意して授業を行いました。

2時間目が終わった頃、河川プールのイベントの件で商工観光課や地域振興グループ、青年会議所の皆さんが来校されました。

7月27日(土)に河川プールでつかみ取りなどのイベントを実施するにあたって、一般の駐車場として中学校のグラウンドを借用したいとの依頼でした。

つかみ取りなどのイベントは人気が高いらしく、遠方からも多くの参加者がやってくるそうです。

須木地区や須木中を知ってもらう絶好の機会でもありますので、二つ返事で協力をさせていただくことにしました。

よく考えてみると、自然の川で泳ぎ・遊ぶべるという、子ども達にとって素晴らしい体験ができる場所のすぐ隣に学校があるということはすごいことだと思います。

たまに川沿いを歩いていると子どもの頃を思い出して、飛び込んで泳ぎたくなる衝動に駆られることがあります。

しかし、生徒達から「そこの川で泳ぎたい」という言葉を聞いた記憶がありません。

河川プールは小学校までで、中学校になったら卒業という感覚なのでしょうね・・・。

ということにしておきたいと思います。

7月

出張や夜の会議で更新が遅くなりました。済みません。

夏休みまで、ちょうど3週間です。

本校は、夏休みに入って最初の週に、三者面談を計画しています。

3年生は、進路の話が中心です。

進路を選択する上で何を重視するか。

それは、各ご家庭で違うと思います。

その重視していることを保護者と子で共通認識として理解されているでしょうか。

ありがちなこととして、以下のようなことは大丈夫ですか?

子どもは自分の進路について・・・・・・

・迷いや不安があってもうまく話せない場合があります。

・友達に影響されて流されている場合があります。

・保護者の望む方向に合わせていっている場合があります。

・少ない判断材料だけで決めてしまっている場合があります。

・最初からあきらめている場合があります。

・保護者に反発することが目的の場合があります。

保護者は子どもの進路について・・・・・・

・子どもとしっかり話したから理解しているはずと思い込んでいる場合があります。

・子どもはすべて初めて体験することなのだと忘れている場合があります。

・「子どもに任せている」と言えるほど関わっていないのに言ってしまっている場合があります。

・保護者自身が子どもの頃の気持ちを忘れている場合があります。

・子どもの人生であることを忘れて自分の理想を押しつけている場合があります。

子ども自身がより良い進路選択をし、よりよい人生を歩んでいけるようにサポートすることが大切です。

靴箱

生徒校舎の会談の横に靴箱があります。

少ない生徒数なのでこじんまりしたものです。

毎日その横の階段を上がって2階に向かうときに目に入ります。

いつも見ていますが、どの靴もきちんとそろえて入っています。

生徒のを心を感じる一瞬です。

それはきれいに咲いたアジサイを見たときのようです。

*以前紹介したアジサイが咲きました