校長より

令和7年度 始業の日

こんにちは。

新しく須木中学校の校長として赴任しました、末原 幹大(すえはら みきひろ)です。よろしくお願いします。(詳しい自己紹介はPTA総会で致します)

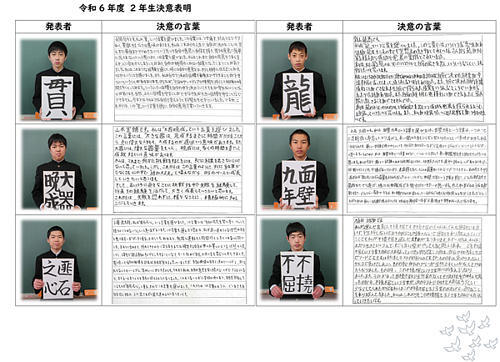

さて、みなさん、令和7年度がスタートした昨日、桜舞い散る中、気持ち新たに新2・3年生が登校してきました。生徒の決意表明では「勉強が好きになると成績が上がるから頑張りたい。」や「勉強と社会に必要なマナーを身につけていきたい。」など、やる気に満ちた立派な発表に感心しました。

また、6名の新しい先生方も迎え、これからの生徒や先生方の活躍により、須木中学校が盛り上がっていくのがとても楽しみです。

今年の須木中学校は「生徒も先生も笑顔あふれる楽しい学校」「共に伸びゆく須木中学校の生徒」を目指していきます。

どうぞ今年度も須木中学校をよろしくお願いいたします。

3/28 御礼

このたび、須木中学校を離れることとなりました。

在任中の2年間、素晴らしい生徒たちと共に過ごした日々は、かけがえのない宝物です。生徒の皆さんの成長をそばで見守ることができたことを、心から幸せに思います。

また、保護者の皆様、地域の皆様には、温かいご支援とご協力をいただき、心より感謝申し上げます。皆様のお力添えがあったからこそ、須木中学校がより良い環境となり、私自身も多くのことを学ばせていただきました。

須木中での経験を胸に、新たな場所でも精一杯努めてまいります。

今後とも須木中の発展と、保護者の皆様、地域の皆様のご健康とご多幸をお祈り申し上げます。

本当にありがとうございました。

校長 中屋敷一幸

※本日をもちまして、「校長日記」は最終回となります。これまでご覧いただいた皆様、拙い文章にもかかわらずお読みいただき、心より感謝申し上げます。ありがとうございました。

3/26 修了

今日は、本年度最後の授業日となりました。

この1年間、特に重大な事故・怪我・病気等もなく、生徒達が元気に学校生活を送ってくれたことを何よりうれしく思います。

生徒達は、トップページでご紹介したとおり、いつものように朝からボランティア活動に取り組み、大清掃で教室を中心にピカピカに磨き上げ、1年の終わりにふさわしい態度で修了式に臨んでくれました。

もともと生徒達が素晴らしいのはもちろんですが、生徒と日々かかわっていただいている先生方の細やかな対応にも本当に感謝です。

修了式での礼も、手を抜くことなく最後までしっかりとした所作で取り組む姿勢がすべてを物語っています。

1年間を振り返ってみると、須木中学校の素晴らしさは生徒と先生方に支えられてきたのだなあとつくづく感じます。

先生方に感謝感謝です。

3/11 成長

3月10日の英語の時間は全校英語でした。その中で3年生の生徒が発表した内容が素晴らしかったので、日本語で紹介します。

これまでの自分と向き合い、自分の新たな気づきを大切にしながら、気持ちが切り替わり、行動が変わっていく様子を綴っています。

EntranceExam × My Strength

最初、私は入試をなめていた。

私はよく、勉強をするのは面倒くさいと言っていた。

でも本当は、勉強をするのはダサいと思ってた。

私は普段5時間ゲームしていた。

なぜなら、大会に出ていたからだ。

6年間大会に出続けた。

中3の夏休み、1週間ずっと大会の日が続いた。

1週間過ぎた後、気付いたことがある。

「僕、大会向いていないな。」

私はゲームが好きだった。プロになろうと思っていた。

でも実際に1週間プロの人とプレイしていると、大好きなゲームを楽しめていない自分に気付いた。

そしてゲームから離れた。

プロ…言葉を考えて発言しなければ ⇒ 制限がある。責任、世間体を考える。

私…考えず、ただ楽しみたい。

今しないといけないことは何か考え始めた。

とりあえず、目の前にあるものに手を付けることにした。

まずは目についた本。

分からない漢字に出会った。

それでも読み続けた。けど分からん。

漢字の意味を調べてみた。

意味が分かった。

そうすると、物語の話がもっとよく分かり。楽しくなった。

違う本を読んでみた。

自分みたいな登場人物。

その登場人物は、ただ学校に行くという作業を毎日繰り返していることにつまらなさを感じていた。

私は、その子に共感した。

私も、毎日がつまらないと感じていたから。

しかし、その子はつまらない毎日を面白くするために、いじめを始めた。

その結果、何百万円という賠償金を請求された。

この人物の教訓から、今の行動によって人の未来は決まっていくと学んだ

だから、今から違う行動を始めれば、違う未来になるかも知れないと思い始めた。

今のうちに楽しいことを見つけようと思った。

とりあえず、好きだった計算力をもっとつけようと勉強を始めた。

数学の点数が上がり始めた。

それが嬉しかった。

その反面、国語の点数が下がった。

悔しかった。だから、国語にも力を入れ始めた。

国語も一部分かるようになってきた。

頑張っただけ、力がついていくことに楽しさを感じた。

そういえば、ゲームでもやっただけ力がつくことが楽しかったことを思い出した。

その後も、苦手だった教科も逃げずに取り組むようになった。

嫌いな勉強に対して「まあ、頑張るか」と前向きになっていた。

入試までの日々は本気で勉強に向き合おうと思った。

自分の部屋がゲーム専用の空間になっていたから、ゲームをすべて片づけた。

苦手な教科の参考書を買って、分からないところは、積極的に友達に聞いた。

入試本番。ベストを尽くせた。

入試が終わった今、時々ゲームをしている。が、昔みたいになりたくないと思っている。

暇なときは好きな本を読むようになった。

今の私の強みは、苦手なことも含めて、いろんなことに手をつけてみる。そして、自分のレベルアップを図ること。

あきらめない人でありたい。

3/6 道具

日本の企業が世界で最も正確な次世代時計「光格子時計」の国産商用機の販売を始めるというニュースが出ていました。1台5億円!

これは、「1秒」の長さを定義している現行のセシウム原子時計よりも100倍以上精度が高く、100億年で1秒ほどの誤差しか生じないそうです。

例えば、この時計を複数利用すれば、標高によって時間の進み方が異なるという理論に基づき、数㎝単位で地面の隆起などの計測も可能となり、地震や火山噴火の予兆を早期検知できる可能性があるということでした。

AIもそうであるように、この時計の仕組みも、簡単に理解できるものではありません。しかし、生徒達が大人になる頃には普通に使われるようになり、生活の中に自然に溶け込んで利用されるようになるのだろうと思います。

その時、それらの「道具」を使いこなすことができる力を身に付けておくことが重要で、それが今の学校での学びにもつながってくるのではないかと思います。

3/5 プログラミング

南校舎1階の渡り廊下から管理棟に入ってすぐの正面に、テーブルがあり、タブレットが置いてありました。

近づいてみると、画面にはゲームのような画像が出ています。

また、横には説明の紙が置いてありました。

技術の時間のプログラミングの学習をとおして作った対戦ゲームでした。左側のキャラクターを移動させながら弾を撃ち、右側のキャラクターを倒します。

授業で学習した内容で、シンプルながらシューティングゲームを作ることができるとはすごい時代です。

3/4 分析

1月に行った、2年生の実力テストの結果が出ました。

1年前にも実施しており、1年間の変化を見ることができます。

実際に学級全体の平均点は、昨年と比べて10点以上がり、個別に見ても多くの生徒が力を伸ばしていることが分かりました。

今年は、朝学習の時間に、自分に合った学習の仕方見つけて身に付ける取り組みをしてきましたが。今後、今回の結果が、それぞれの生徒が取り組んできた内容と、どのような関連があるかを細かく分析し、見ていきたいと考えています。

1年次とは問題内容も難易度も違うので、単純に比較はできないところはありますが、三年時の取り組み方に参考にできると良いなと思います。

なお、生徒への結果の返却は明日以降になる予定です。

3/3 巣立ち

3月1日に小林高校の卒業式に出席しました。

母校の体育館に入るのは卒業して以来でした。

体育館の様子は在校当時とそれほど変わってはいませんでしたが、大きく違っていたのは、卒業生の少なさです。

当時よりずいぶん減っているのはわかっていましたが、いざ目にすると思っていたよりも少なく感じますね。

卒業証書授与では、担任が一人一人の生徒の名前を呼ぶ際、どの生徒もとても良い返事をし、凛とした姿勢で立つ姿が印象的でした。

また、送辞も答辞も素晴らしく、特に答辞は読んだ生徒の3年間の友人への思い、保護者への思い、先生方への思いがじんわりと伝わってくるとても心に残る内容でした。

小林高校の先生方、素晴らしい卒業式に参加させていただきありがとうございました。

2/28 自信

今日の昼休み、2年生の生徒と英語の先生が校長室前の廊下で何やらやり取りをしていました。

様子を覗いてみると、3月2日に行われる英検3級の二次試験に向けた準備でした。

男子生徒が先生の発問に答えたり、具体的な説明やアドバイスを受けたりしています。

担当によると、本番に向けて練習を重ねるごとに良くなっているとのことでした。

緊張するとは思いますが、本番は自信をもって試験に臨んで欲しいです。

2/27 初心

84歳になる母が、最近ガラケーをスマホに変えました。

ガラケーの頃は、電話はもちろん、メールを見たりするのも難なくできていました。

ところが、スマホだと画面にタッチする操作のためどうもうまくいきません。どこをどのくらいのタイミングでどう触ってよいか感覚がつかめないようです。

一生懸命に試しながら「むっかしがよ・・・」を繰り返す母。

「いやいや、ポンとふれるだけなのに・・・なんで?・・・」と心の中で思いつつも、何度も繰り返し説明し実践を繰り返すことで、何とか操作できるようになりました。

「それそれ、できたがね!、すごい」と私が言うと、母は嬉しそうな顔をしています。

と同時に「ハッ」としました。

自分が初めてスマホを触ったときはどうだったろうと思うといたたまれない気持ちになりました。

自分も着信履歴から連絡先に登録しようとした際、どう操作して良いかわからず思わず誤発信してしまい、慌てたことがあるのを思い出しました。

始めて手にする機器を操作ときは緊張するし、どうして良いかわからないのは当たり前ですよね。物理的なボタンがないスマホの画面はなおさらです。

恐る恐る触ってしまう母をもう少し暖かく見守ってやればよかったと猛省したところでした。

・・・・・・・・・・・・・

何事にも最初の頃の自分の未熟さを忘れず、相手の立場に立って考えないといけないと思い出させてくれた出来事です。

2/26 視界

連休最終日の夕方、宮崎市から須木に向かっていつものように車を運転していました。

浦之名を過ぎてしばらくすると車が動かず大渋滞になっています。

じわりじわりと進みながら、もう紙屋に向かう長い坂道が目の前ですが渋滞が解消する様子はありません。

出かけていた人が多かったためか、何か事故が起こったのか。

救急車やパトカーのサイレンは聞こえていませんでしたが・・・。

いずれにせよ、事故であればけがをした方の救助と病院搬送が最優先なので、協力しなければいけません。

そんなことを思いながらゆるゆると坂を上っていたら、とうとう頂上のコンビニの所まで来ていました。

そこからはスムーズに車が流れ出しましたが、しばらく走ると車の窓ガラスの破片が散らばっていたので事故であったことは間違いなさそうです。

どのような状況の事故かはわかりませんでしたが、コンビニ過ぎて西に向かって走る最中は、ちょうど西日が正面から当たり、前が見えにくい状況でした。

もしかしたら、それが原因で相手の車が見えずにぶつかったのかもしれません。

視界が悪い時にはより一層気を付けて運転せねばと改めて気を引き締めたところでした。

2/25 日脚

早朝の校長住宅内の気温は1℃でした。

登校後も寒い中、生徒達は北門周辺の清掃を頑張ってくれました。

自分も職員室前の落ち葉を掃いていましたが、時間が経つにつれて指先の感覚がなくなってしまい、途中でポケットの中で温めなおしながら作業をしていました。

素手でほうきを持っている生徒もいましたが、作業が終わるころには手がかじかんで大変だっただろうと思います。

そんな中でも、一生懸命に作業に取り組む生徒達はすごいなあと思います。

さて、最近は日が暮れる時間がだいぶ遅くなってきました。18時頃まで明るさが残っています。ついこの前までは17時ごろには暗くなっていた気ががしますが・・・

春に向けて、着実に日脚が伸びているのを感じます。

2/20 選択

県立高校一般入試の倍率が発表されました。

西諸県地区の県立高校は、どの高校・学科も1倍を下回り、0~0.75倍となっています。

倍率が低いことについては様々な要因があると思いますが、中学校までのキャリア教育の充実や高校の特色を知る機会が増えたことで、地域にとらわれず個々の生徒が自分によりあった高校・学科を目指せるようになったこともその1つと言えるかもしれません。

2/19 学校運営協議会

昨日2月18日(火)の18時より、須木小学校を会場に第3回の学校運営協議会がありました。

中学校部会では、11月以降の学校や生徒の様子について校長が説明しました。

そのあと、教頭が学校関係者評価について、教務主任が令和7年度の教育課程についての説明を行いました。

その後小中合同の全体会で、小中の委員さんからの以下のようなご意見を伺いました。

1 須木地区は教育インフラが弱いことについて

都市部では様々な芸術作品や演劇などを見る機会が多くあるが、須木では良いものを見る機会が限られている。

2 地域の伝統芸能について

以前は須木地区各地にあった伝統芸能が、現在は麓地区の剣舞だけとなっている。見たことのある生徒や保護者も減っている状況の中、児童生徒への体験などができないか。

貴重なご意見をいただきました。

教育インフラ不足への対応は、予算の問題などがあり難しい面もありますが、工夫をしていく必要がありますし、伝統芸能についても学校ができることを検討していきたいと考えています。

2/18 定番

今日の1年生は音楽の授業が2コマあり、前半は器楽合奏でした。

音楽室に入ると、ちょうど曲を合奏し始めるところです。

聴いてすぐに、「運動会の定番曲じゃないか!」となったのですが、曲目がさっぱり浮かびません。

徒走のときなどによく流れる曲で、ほとんどの人が聞いたことがある曲です。

どうしても思い出せないので、授業後に職員室に戻ってきた音楽の先生に曲名を聞いてみました。

「クシコス・ポスト」

四十数年ぶりに曲名を耳にしました。

たしか、小学生の頃初めて曲名を聞いたとき、「クシコス」とは一体何?と思った記憶がありますが・・・。

改めて調べてみると、クシコスは、"csikós"(チコーシュ)というハンガリー語で「馬に乗る人」を、"Post"(ポスト)はドイツ語で「郵便」をそれぞれ意味し、"Csikos Post"全体では「郵便馬車」という意味だそうです。(※諸説あり)

曲名の意味を知ると、より一層楽しめますね。

ちょっとテンポが速くて難しいかもしれませんが、今後1年生が練習を重ね、本番でどんな演奏をするのか楽しみです!

2/17 駐輪場

駐輪場の北側の法面に桜などの木が数本植えられています。

大きく育った木々の枝が近くの送電線等を傷つける恐れが出てきたことから、本日、電力会社の依頼を受けた業者の方による剪定作業が行われました。

斜面に植えられているため、送電線への影響だけでなく、太くなった幹が傾き、駐輪場の屋根を圧迫し始めています。また、今後台風などの影響で太い枝が折れたり幹が倒れたりして駐輪場を壊す恐れもあることから、伐採していただくことにしました。

慣れ親しんだ樹木が無くなるのは寂しいですが、施設の保全と生徒の安全確保の面からの対応となりました。

2/7 立志

今日は2年生の立志式でした。

6名の生徒がそれぞれ自分の決意を込めた言葉をしっかりと発表してくれました。

それを受けて、保護者からのメッセージが送られましたが、それぞれの方が子供の思いを受け止め、そして応援する気持ちが込められていました。

家庭では改まった形で思いを伝える場面はなかなかないと思います。

今日は心温まる式になりました。

2/6 事後

県立推薦入試も無事におわり、今日は受検した生徒達が事後アンケートを書きました。

自己評価を見てみると、志望理由や中学校で頑張ったこと、自己PRがしっかりできたようでした。

感想や後輩へのアドバイスとして、以下の内容を書いていました。

・少し緊張しました。練習すれば練習の成果が必ず出ます。

・面接では、面接官の言っていることをしっかりと最後まで聞くことが大切でした。自分は挙手制ではないのに挙げてしまいました。

・落ち着いて質問を聞くこと。面接官の先生方は丁寧に質問してくれます。

・挑戦できることはやっておけば安心する理由が増えると思う。自己推薦書が書きやすくなったり、質問に答えやすくなったりします。

3年生は推薦入試を見据えて、夏休み前から志望理由や面接についての準備を少しずつ行ってきました。

その成果が当日の自信につながったのだろうと思います。

後は良い結果が出ることを願うだけです。

2/5 安心

今日の県立推薦入試を受けた生徒は、事故等もなく無事試験を終えることができました。

送迎をしていただいた保護者の皆様ありがとうございました。

来週の13日(木)が合格内定通知の日となっています。

担任には、生徒から「手ごたえがあった」との頼もしい言葉が返ってきたそうですので結果が楽しみです。

さて、トップページに掲載したとおり、今日は結構な量の積雪がありました。

昼休みになったら、ほとんどの生徒が笑顔で運動場を駆け回っているではありませんか。

今日ほど昼休みをもっと長くできたらなあと思ったことはありませんでした。

そんな中、教頭先生が道路の状況を把握するために、通学路の確認に出かけてくださいました。

トンネル付近にはシャーベット状の雪がある状況のようでしたが、通行には問題なさそうだということで安心したところです。

いつも素早い対応をしていただいて頭が下がります。

2/4 発揮

明日はいよいよ県立推薦入試です。

これまで生徒達は、面接の練習に一生懸命に取り組んできました。

どのようなことが聞かれるか、うまく話せるかなど、不安はあるとは思いますが、ぜひこれまでの準備の成果を発揮してほしいと思っています。

1/30 事後アンケート

私立入試を終えて、3年生に取った事後アンケートを見せてもらいました。

・最初は緊張したが、テストが始まると緊張がほぐれてきた。

・ハキハキ話せてうまくいったと思う。

・面接官がすごくうなずいてくれたし、笑顔だったから安心した。練習の方が緊張した。

・練習の成果が出せた。

・面接は練習した分だけ成果がだせる。事前の準備をしっかりと。

などの感想が書かれていました。

これまで長い時間をかけて準備や練習をしてきた成果があったようです。

県立推薦入試が残っている皆さんは今回の経験を活かして頑張ってほしいと思います。

------

ある生徒の感想の中に「必ず送迎してくれた親に感謝のお礼をしましょう」とあったのがさすがだなと思いました。

1/29 無事

3年生の私立入試が事故などもなく無事に終わりました。

合格発表は来週です。

全員が合格してくれることを願っています。

1/28 倍率

今日の新聞に県立高校推薦入試の倍率が掲載されていました。

県全体の倍率の平均は、自己推薦を導入して以降、最も高い1.73倍でした。

西諸県地区の小林高校、小林秀峰高校、飯野高校の3校について、昨年度の志願状況と比較してみました。

小林高校は、1.68倍→1.14倍、小林秀峰高校は、1.34倍→1.15倍と倍率が下がり、飯野高校は、0.92倍→1.25倍と倍率が上がっています。

県立・私立高校はそれぞれ特色のある学校づくりや行事、学習活動を行い、中学校にアピールしています。

様々な情報に触れる機会が多くなったことで、各高校や学科に対する中学生の理解が深まり、より自分の希望や目的に合った進路選択が行われた結果かもしれません。

-----------------------------

この原稿を書いていると、1年生が家庭科の調理実習でつくった肉じゃがを持ってきてくれました。

優しい味付けのとてもおいしい肉じゃがでした。1年生の皆さんごちそうさまです!

1/27 入試

今日の事前指導で少しだけ時間をもらい、一般的なことではありますが話をしました。

生徒達は、真剣な眼差しで話を聴いてくれました。

・緊張はしてあたり前なので、緊張しても慌てず、落ち着くまでまつこと

・入試を受けられることに感謝すること

・面接官は、あなた自身や思っていることをよく知りたいと思っている。それに応えられるように話すこと

などを話しました。

人生初の高校入試です。今までの努力の成果を発揮してくれることを祈っています。

1/24 真心

昨日で2年生の修学旅行が無事に終わりました。

旅行前はインフルエンザ等の感染症や現地の天候が気になっていましたが、実際に行ってみると、日中は上着が不要なくらい暖かく、晴れの日が続き、絶好の旅行日和で一安心でした。

京都の自主研修では、多少迷いながらも自分たちでしっかりと計画通りに各地点を巡ることができたようです。

引率の先生方はもちろん、添乗員の方の細やかなサポートで、本当にほぼ何のトラブルもなく3日間を過ごすことができました。

生徒達も、添乗員さんと打ち解けていろいろな話をしていたようです。

自主研修の後には、添乗員さんにお土産を、伊丹空港での解散式では、サプライズで寄せ書きしたカードをプレゼントしていました。

真心のこもった添乗員さんの対応に、真心のこもったお返しができる生徒達をすばらしいなあと感じた場面でした。

1/20 3日間

明日21日から23日まで、2年生の修学旅行です。

先週に比べて近畿地方の寒さも若干和らいでいるようで、大雪などによる交通の乱れの心配はなさそうです。

主な行程は、1日目は立命館大学国際平和ミュージアム、金閣寺、2日目に京都市内の班別自主研修、3日目がUSJとなっています。

引率の先生方と協力して、生徒達が無事に旅を終えられるようにしていきたいと考えています。

1/15 英検

今週17日(金)に、本年度最後の英検が行われます。

今回は、4級に1年生が4名、3級に2年生が1名受検予定です。

英検4級は中学英語中級レベル、英検3級は中学卒業レベルとなっていますので、それぞれ現在の学年よりも上の級に挑戦するかたちです。

昨年度から、英検への挑戦を呼び掛けているところですが、多くの生徒が取り組んでくれていることを大変うれしく思っています。

先日行われた英検IBAの分析を見てみると、1年生は、5・4級を、2、3年生は4級以上を十分に狙えるレベルです。

今後も、1つでも上の級取得を目指して頑張って欲しいです。

1/14 朝学習振り返り

本年度は、朝学習の時間を利用して自分に合った学び方を見つける取り組みをしています。

計画→実施→反省・振り返りのサイクルも5周目を終えました。

現時点で、生徒達は以下のような振り返りをしていました。

〇問題を解いていて、行き詰ったところや分からないところは理解できるまで突き詰めてやる方法が良いと思った。

〇英語は、いつでも確認できる単語カードが良いと思った。自分に合った勉強方法もわかってきたので、いろいろなやり方を試していきたい。

〇決められたものだけでなく、自分で考えて取り組む方が身に付くと思った。

〇自分は問題を多く解くことと、間違った問題を理解できるようにやり直すことが合っている。

〇朝学習の取組で、自分の知識量の少なさ、リスニングの弱さに気づけた。英語漬けの日を作って取り組みたい。

〇自分が苦手な所から取り組み、以前より内容の難しい問題をといたり、自分で考えたりすることができるようになった。

それぞれが、それぞれの手ごたえを得ているようです。

1/10 感染防止

今日でテストも終わり、生徒達はホッと一息ついたところでした。

全国的にインフルエンザの感染が拡大中ですが、本校もインフルエンザで休んでいる生徒が若干出ています。

2年生は修学旅行、3年生は入試が近いため、感染しないように学校でも感染予防に努めているところです。

コロナ禍の時のように、教室の空気の入れ替えができるように窓を一部開放し、空気清浄機やサーキュレーターを併用するなどして、速やかに空気が循環できるようにしています。

ご家庭でも、空気の入れ替えや手洗い・手指の消毒を徹底し、感染防止にご協力をいただければと思います。

1/8 チャレンジ

今日は、1月6日の集会で話した、チャレンジしたことについてです。

妻が欲しがっていたハンドミキサーを購入し、紅茶シフォンケーキを作ろうということになりました。

私はこれまで本格的なケーキなど作ったことはないので、小麦粉や卵を混ぜて焼くくらいしか頭に浮かびません。

しかし、今はYOUTUBEで検索するとシフォンケーキのつくり方がいくつも出てきますね。

動画を見ながら手順通りに作ることができるのは素晴らしいです。文字だけではわからない、細かな部分が確認できます。

白身を泡立ててメレンゲにするときの泡の変化の様子や硬さも、動画だとよくわかります。

動画を見ながら、指示通りの分量を、指示通りのタイミングで混ぜ、指示通りの温度にしたオーブンで、指示通りの時間焼くだけです。

再生を止めつつ、丁寧に間違わないようにやりました。

しかし、右図のように焼きあがるはずが、左図のようになってしまいます。

何度やっても同じです。

何が悪いのか?

材料は分量通りだし、混ぜ方もメレンゲのかたさも何もかもすべて指示通りにやっています。

味も、ビックリするくらいおいしいのです・・・。

別の動画を見てみると、微妙に違う部分があります。焼く温度とか・・・。

その時、「あっ」と思いました。確かに食べてみるとおいしいのですが、ほんの少しだけ水分が多くてベチャッとまではいかないまでもふわっと感がないことに気づいたのです。

もしかしたら、焼く温度が低いか、焼く時間が短いのかも・・・。

そこで、焼く温度を10℃上げ、焼き時間を少し長くしました。

ただ、これまでの焼き方でも、表面はちょうどよい色だったので、焼けすぎないようにクッキングシートを上に軽く載せて焼いてみました。

・・・出来上がりが待ちきれません。

焼きが終わって冷ましたものを恐る恐る見てみると、何とうまく焼けているではありませんか!くびれが無い!

ここに至るまで何回も作り直しましたが、頑張ってよかったと思えた瞬間でした。

おそらく、動画のものとはオーブンの機種が違っていたため、庫内の温度分布などの条件が違っていたのが原因だと思われます。

今回のシフォンケーキ作りは大したチャレンジではありませんが、道具の特性をしっかり見極めることの大切さに気付かされました。

失敗の積み重ねの上に成功があることを実感した出来事でした。

1/6 草餅

本日から2学期後半が始まりました。

体調不良の生徒が2名欠席だったため、全員そろってとはなりませんでしたが、休み中に大きなけがや事故もなく過ごせたことに安心したところです。

さて、今日の全校集会で、私が冬休み中に餅つきで学んだこととチャレンジしたことを話しました。

今日は、1つ目の餅つきで学んだことを書きたいと思います。

自分が小さい頃は、杵と臼でぺったんぺったんともち米をついていた記憶がありますが、中学生くらいからは我が家にも「餅つき機」が導入されました。

それまでは、大きな木の「せいろ」を使ってもち米を蒸していましたが、機械だとスイッチひとつで蒸しからつきまでやってくれます。ありがたい世の中になりました。

今回は、白い餅の他に草餅もついたのですが、その時の話です。

餅に加えるヨモギは自家製の冷凍ヨモギです。

このヨモギは、春先に摘んで緑色が濃くなるまで茹で、冷凍しておいたものです。

これを解凍して入れます。

私がつきあがったところを見計らってヨモギを入れてよいか確認したところ、母から「いったん餅を取り出さないとだめ。」と止められました。

理由を尋ねると、つきたてのもちはまだ高温過ぎるため、綺麗な緑色のヨモギがさらに茹でられた状態になり、茶色っぽくなってしまうというのです。

また、機械でついているところにヨモギを入れると固まりになり易く、均等に混ざりにくいとのことでした。

いったんもちを「もろぶた」に取り出し、冷ましながら少しずつヨモギを加えながら、丁寧にしゃもじで混ぜ込んだものを再び機械に戻すという作業が必要になります。

プロはまた違うやり方でやるのかもしれませんが、この作業が、程よく餅の温度をさげつつ均等になるように混ぜるためには合理的だなあと感心しました。

恥ずかしながら、これまでは細かくちぎってもらったもちをもむだけだったので、つきたての餅の熱さには考えが及びませんでした。

何事にも経験は大切だと再認識させられました・・・。

それにしても、つきたての草餅にあんこを入れて食べた時のおいしさは格別でした!

12/24 感謝

本日で2学期前半が終了となりました。

トップページにもありますように、須木地区の皆様をはじめ、多くの方々に須木中学校の学校教育にご協力いただき、生徒達に様々な学びの場を作っていただきました。

本当にありがとうございました。

生徒達も、この1年で大きく成長できたと感じています。

これからも生徒と一緒に一生懸命取り組んでいきたいと考えております。どうぞよろしくお願いいたします。

皆様、どうぞよいお年をお迎えください。

12/23 お手本

今日は1年生の調理実習を見学しました。

今日の授業は火傷やケガも無く無事に実習を終えられましたが、そこには、生徒の目線で考えた指導がありました。

始まる前は、リンゴの皮を剥いたり、キャベツを千切りにしたりするときは、見ていてヒヤヒヤする場面があるだろうなと想像していました。

ところが、そんな心配はほとんど必要ありませんでした。

それは、作業の前に、担当の先生が手を切らないように、とても細やかに丁寧な指導をしていたおかげでした。

子どもたちが包丁を危なげなく使いこなしていたのには驚きました。

単なる「気を付けて」だけではなく、「包丁を○○な感じで動かす」とか「包丁の△△な部分を使う」などの具体的な内容を、実際にお手本を見せながら行う、事故防止の観点から生徒の立場に立った分かり易い指導があったからでした。

やってみせ、言って聞かせて、させてみて・・・、というのは大切だなあと改めて思いました。

12/20 ことば

ビジネス数学教育家の深沢真太郎氏の著書の中に、数学とはコトバの使い方を学ぶ学問だと説明しています。

計算という行為は単なる作業であり、数学という学問において重要なのは計算を正確にすることではなく、その前に数学コトバ(数学の問題を解く際に用いる「しかも」や「ゆえに」などの言葉)を使って問題の構造を把握していく行為だということです。

それは、たとえば、「円周率とは何でしょうか?」と訊たずねられたとき、3.14・・・という数値を答えるのではなく、円周率とは「円の直径の長さと円周の長さの比率のこと」を理解し、説明できることだということです。

数学を学ぶということによって、数学コトバを使ってものごとの構造を把握し、論証し、第三者にわかりやすく説明する行為ができるようになることが大切だと言っています。

12/19 発想

メモ帳より

ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー

東京工業大学名誉教授に森政弘先生という方がいました。

ある時、先生は学生に「揺れる電線になぜ鳥は落ちずにとまっていられるのか」というテーマでレポートを書かせました。

工業系の大学なので、学生達は鳥がいかに落ちないようにしているかを、電線のつかみ方やバランスのとり方などを物理学的な視点で考え、まとめてきました。

そんな中に、先生が気に入ったレポートが1つあったそうです。

「鳥は滑り落ちてもいいと思っている。なぜなら飛べるから」

12/18 役員選考

昨日、次年度のPTA役員の選考会が開かれました。

学校によっては9月頃からPTA選考委員会が動き始めるところもあると思います。

一般的に、選考委員会には選考委員の保護者の方々と、学校側の担当としてぼ教頭先生が出席します。

目立たないけれどもとても大切で大変な会議の1つです。

会議での話の流れによっては、その場で候補者へ連絡し、打診や内諾を確認したりすることも多いため、候補者が在宅している可能性の高い夜間に会が開かれることが多い業務です。

本校では、昨日の会議で次年度の役員について、候補者の方への内諾が無事に得られたとのことでホッとしているところです。内諾をしていただいた候補者の皆様、本当にありがとうございました。

PTAの選考委員の方々や教頭先生には本当に頭が下がります。

ありがとうございました。お疲れ様でした。

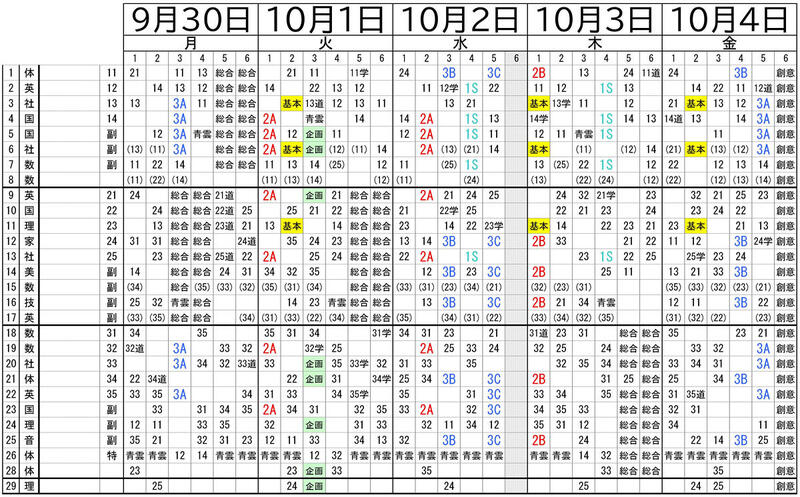

12/17 時間割

先生方の出張や年休が出た場合、時間割を調整して他の教科に割り振ったり、急な場合は空いている先生に授業をしてもらったりします。

自分も教務主任をしていた頃の校長先生に、「あらかじめわかっている出張や年休で授業が自習にならないように時間割を組み替えてほしい」と言われていたのを思い出します。

先生方の中には、「自習がでるときはどんどん入れて」とか「○曜と△曜なら1~6校時まで全部詰めてもいいよ」と、担当として涙が出るほどありがたい言葉をかけてくださる人もいました。

最初の頃は「ありがたいありがたい」と思っていたのですが、よく考えてみたら、各教科で年間授業時数が決まっているので、他教科にあげた時数は、その分を戻す必要があることに気づきました。その他にも、いろいろと考慮が必要なことがあります(午後は空けるとか、□曜日は入れないとか、理科室が重ならないとか。)。

そのため、学校だけでは終わらず、家に帰ったら時間割の調整を考えて水曜頃に自習の時間割案を出して先生方に見てもらい、再調整したものを金曜日に出すというルーティンが日課になっていました。

当時(二十数年前)は、多くの中学校が一畳ほどの大きさの木枠の時間割ボードに、プラスチックのコマをはめながら作っていました。

これだと学校でしか操作ができないし、いろいろ不便です。

そこで、いろいろ考えた上、すべてEXCEL上でやる方法に切り替えました。

ついでに、コマの整合性(同じ時間に2つ以上の教科が入っていたり、授業が入っていない学級があったり等)のチェックと学級別の時間割が自動で作れるようにしました。

しかし、EXCELに移しても時間割のコマは手で打ち変えるしかありません(当時は技術がなかったため)。しかも大の苦手でした。動かしすぎると、どの順番でどこを変更したかを忘れてしまうのです。

そのため、紙に印刷した時間割に、矢印で動かし先をすべて記入していき、流れが分かるようにしました。そして、それを見ながらエクセルの教科名を打ち直してたのでした。

このような感じでようやく時間割を毎週変更して出すことができたのでした・・・。

今はもっとスマートなやり方でされている教務主任の先生もいらっしゃるかもしれません。

当時の時間割

12/16 2つの感動

ICT支援員として須木中を担当している小水流先生は、いつも明るく、笑顔が素敵な先生で、生徒と一緒に昼休みに遊んだり、職員の相談に快く応じてくださったりと、すっかり須木中の一員になっていました。

残念ながら、この度ご退職されることになり、須木中最後の日である今日、小水流先生に感謝を伝える会を生徒会主催で行いました。

生徒達は何日も前から準備を行い、会の運営をはじめ、準備をしっかりしてくれていました。

会の中で、お礼の言葉を伝え、色紙をお渡しした際、先生は感動のあまり涙ぐんでいらっしゃいました。

退場の際は、「みんなで花道を作ってお送りしよう!」と予定に無かったことまで声を掛け合っていました。

生徒達の感謝の思いが1つになってしっかり届いていたと思います。

会の後に「このようなことをしてもらえるとは思わなかった」とおっしゃっていましたが、月に数回しか来校されない先生が子供たちに誠実に真心で向き合っていことが、生徒達の行動に表れたのだと思います。

先生の素晴らしさと共に、感謝の気持ちを形にして伝えることができる生徒達の素晴らしさの両方に感動した瞬間でした。

12/13 翻訳

今日の2時間目の社会の研究授業を見ました。

プレゼンで、画像や動画を効果的に示しながらの授業で、生徒も意欲的に取り組んでいました。

指導案を事前に読んだのですが、耳なじみのない横文字が出てくるではありませんか。

「プランテーション」はわかりましたが、

「フィードロット」、「センターピボット」は、最初は農業との関係が分かりませんでした。中1で専門用語?と少し驚きました。

調べてみると・・・

「フィード」は牛に与える栄養価の高い飼料のことで、「ロット」は飼育するための区画や囲いを意味しています。

簡単に言うと、アメリカの広大な土地を利用して、区画ごとに栄養価の高い飼料を与えて大量の牛を肥育し、出荷するというシステムのことでした。

「センター」は中央、「ピボット」は回転軸のことで、植物を育てにくい乾燥した地域で行う灌漑農法のことでした。半径数百mの円形の農地をつくり、その中央に井戸を掘ります。くみ上げた水をそこから円の縁まで伸びた車輪のついた散水パイプが中央を回転軸に移動しながら作物に水を与える灌漑方式です。

上空から見るとこのような感じです。

もう少し近くから俯瞰した様子です。右側には建物があります。

外国語由来のカナカナ語も、日本語に翻訳してみると分かり易いなあと思ったところでした。

12/12 1年ぶり

私も、今日の午後のしめ縄づくりに参加しました。

1年ぶりに藁を編むので手先がおぼつかない感じでしたが、友愛クラブの方にやり方を見せていただいたら、すぐに思い出しました。

まだ、力加減が安定しないので、藁の巻き具合にムラがありますが、何とか編むことができるようになりました。

ところが、今日は出張などで不在の職員がおおかったので、後半は電話番をしておりました・・・。

今年のしめ縄はあきらめるか・・・と思っていたところに、養教の先生が来室され、立派なしめ縄をいただきました。

気を使っていただいてありがとうございます!!

ちなみに頂いたしめ縄は下の写真です。

素朴な感じで何ともいい味を出しています。

12/11 古文

1年生の学級通信にデイリーノートの内容が紹介されていました。

授業で習った古文で日記を書いているというものです。

今日は、調理実習がありけり。

なますととうふのすまし汁を作りぬ。

今回は手際よくできざりけり ・・・

けふは部活に的を当つというならはしせり

当たりはすれど、的はこはくいと難しかりけり ・・・

学校での出来事を書いているだけですが、古文にすると何となく平安時代の頃の様子として頭にイメージが浮かぶのは私だけでしょうか。

しかし、何と言っても学校で学習したことをこのような形で使ってみるというところが素晴らしいなあと思いました。

ちなみに、文章を作るにあたっては、ネットやChatGPTを利用したとのことです。

さすが現代っ子ならではです。

自分で現代文を古文にするのはなかなか大変です。辞書を片手にやろうとしても時間がかかりますし、何より訳したものが正しいかどうかもわかりません。

このようにAI等の力を借りて手軽に翻訳すことができることは、古文の理解を深める上でとても役立つ方法だと思います。(もちろん、AIの翻訳が正しいことが前提ですが)

12/10 備え

昨日の午後に、西諸県地区へき地・小規模校教育研究会の研修会がえびの市立岡元小学校で行われました。

その中で、高原町立広原小学校の「自分の命を守る防災教育」についての実践発表がありました。

広原小では毎年1月26日を新燃岳を考える日とし、町教委作成の「百人の記録」を用いた学習や、ヘルメット着用集団下校、町内小・中学校一斉引き渡し訓練などを行っていることが紹介されました。

2011年の新燃岳噴火から13年が経ちますが、現在も県の火山情報のメールでは火山性地震が増加しているとの情報が配信されています。

須木地区も霧島火山帯に含まれていることを考えると、噴火への対応について備えておくことが大切だと改めて考えさせられました。

12/9 マウス

1968年の今日(12月9日)は、「ITの父」と呼ばれるダグラス・エンゲルバート氏によってインターネットの歴史の出発点となるデモンストレーションが行われた日だそうです。

このデモンストレーションでは、専門家しか操作ができなかったコンピュータを誰でも操作できるよう開発されたマウスが披露されました。

その時のマウスは本体に金属の車輪がついていてその回転で移動を読み取っていました。その後回転するボールに、そして現在は光による読み取りへと進化はしていますが、基本的な原理や使い方はほぼ同じです。

それまで世の中になかったものを新たに発想するだけでもすごいですが、現在も同じ原理で使い続けられる程の普遍性を持ったレベルのものがその当時につくられたことも驚きです。

今も世界のどこかで、同じような普遍性をもつ発明がなされている途中かもしれません。

12/6 友情

今日の校内ロードレース大会は、天候には恵まれましたが、風のために体感温度が低く、応援するには少し寒い日でした。

私は長距離走は苦手で、中学も高校もほとんど最後から一桁の順位でした。

特に高校時代の長距離走大会は10㎞だったため、全校生徒(1500人位?)が見ている中で、校門を通過して運動場のゴールに向かうまでが苦しいやら恥ずかしいやらで大変でした。

もう少し早ければ、集団に紛れてゴールできるのに・・・。

長距離走の時期になるといつも思い出されます。

そんなことを考えながら今日のレースを見ていたときです。

生徒がどんどんゴールし、最後尾の生徒が学校の近くに見えてくると、何人かの生徒が一緒に伴走を始めました。

ゴール直前まで声を掛け、励ましながら走っています。

周りの生徒や先生方からの声援もより大きくなりました。

本人はとても心強かったのではないかと思います。

生徒達の相手を思いやる気持ちに触れ、冷たい風が爽やかに感じられた瞬間でした。

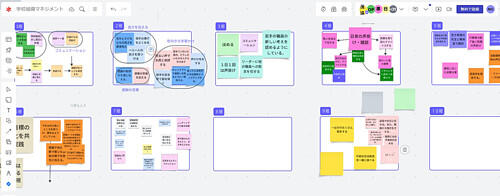

12/5 研修

本日は、9:30~14:30まで、「学校組織マネジメント研修」を受講していました。

県教育研修センターの講義にリモートで参加しながら、演習も行うという内容です。

校長としてどのように学校組織を運営していくかということについて、講師の先生のお話以外にも他の校長先生方の意見や実践をうかがうことができ、大変実りある研修でした。

昔はグループで付箋にメモした内容を模造紙に貼り付け、それを見ながら対話を深めていました。

しかし、今は画面上(下の写真)の付箋に遠隔操作で入力し、リアルタイムに全員で共有可能となっています。

凄い時代になったものです。

12/4 日本の観客

メモ帳より

--------------------------------------

30年以上前の話です。

当時のソ連のバレーボールナショナルチームは日本で試合をすることを望んでいました。

なぜか。

ソ連のチームは、ヨーロッパのどの国へ行っても、審判が相手側に有利な判定をしたり、どんなにファインプレーをしてもブーイングをされたりしていました。

しかし、日本の観客だけはファインプレーには敵味方関係なく拍手をしてくれていたからです。

そんな時、バレーボール世界大会でソ連対日本の試合になりました。主審は、当時の東ドイツの審判員です。

その主審は当然の事ながら、ソ連チームに有利な判定を度々行ったのですが、日本チームは「それもゲームのうち」と抗議らしい抗議は行わなかったそうです。

ところが、これにキレたのはソ連チームでした。

ソ連チームの選手らが、「どこに目を付けてるんだ!」、「今のは、俺が触っているだろう!」と抗議をして、日本のポイントにしたのでした。

12/3 探究心

昔の話ですが、ある時、アメリカのロケットの制御に使われていたICが一斉に不具合を起こしたそうです。

原因はICの内部で生じた錆で、それが原因で回路が焼き切れていました。

ところが、よく調べてみると、同じ回路に同等品の日本製ICを使っていたロケットでは一つも不具合は出ていませんでした。

アメリカで作られたICだけの不具合だったのです。

勿論どの国のIC工場でも、作業員は手を洗ったり、専用の全身を覆う服に着替えたり、全身の埃を吹き飛ばしたりして、目に見えない程の小さなごみでさえ一切持ち込まない状態にしてからクリーンルームで作業をします。

ではなぜ、日本製だけに不具合が出なかったのでしょうか。

それは、日本のメーカーだけが、女性の口紅に含まれる油脂分が蒸発して回路に付着しサビの原因になるということを突き止めていたからです。

日本のメーカーは、ICを製造する部屋にお化粧して入ることを禁じていたおかげで不具合を出さずに済みました。

一方、そのような対策をしていなかったアメリカ製は、製造後、ある一定期間が経つと一斉に断線してしまったのでした。

1980年代に日本がIC等の半導体の世界一の製造国になるまでには、原因が分からない不良品の大量発生により良品率が下がる現象にたびたび悩まされ、それを製造現場の努力で克服してきました。

例えば何か月もかかって、衣服に付着している微量塩分や、空気中に含まれる微量塩分が原因であることを実験を何度も繰り返して発見し、それを除去する方法(体から飛沫が出ない服の開発や工場内に取り入れる空気をきれいにするフィルターなど)を開発しました。

また、近くの高速道路を通過するトラックの振動が原因であることを突き止め、工場の周りに大きなお濠を作って解決するなど、技術者の探究心と涙ぐましい努力の積み重ねがあったのです。

12/2 スタック

12月1日の駅伝大会では、中学生が走るコースに先回りして写真を撮っていました。

中学生の最後の走者は、11区で、スタート地点は山麓線沿いの消防団の建物前でした。

近くまで行ってみると、近くの農道は路肩駐車が連なっています。

農作業の邪魔になると申し訳ないと思った私は、近くに実家の田んぼがあったので、入口の斜面に駐車して歩いて撮影に行きました。

撮影を終えた後に戻ってきて車のエンジンを掛け、出ようとしましたがタイヤがスリップして前に進みません。

「やばい」

降りて前輪を見てみると、斜面の泥が朝露でしめっていたためスリップしていたのでした。

「しもたあ・・・」

と思いつつ、近くの小石をたくさん拾ってきて前輪に噛ませ再スタートしてみます。少しは前に進むのですが、抜け出せません。

「いっとっしっから、実家からトラクターを持っくいか、天気が良かで、じだが乾っとを待っちょっからでよかろ・・・」

「うんにゃ、いっき戻らんと閉会式の写真が撮れんが・・・・!」

と思いを巡らせていたその時、一人の男性(Aさん80代)がこちらに向かって歩いてきます。

「くいまをへらけたっじゃろ、いまBさんがトラクターをもっくっで、だいじょっじゃが」

と叫んでいました。

二人で車の状況を見ていると、Bさんがトラクターに乗ってこられました。

「こんトラクタをどけつなぐいけ?」

「うんにゃ、うしとから押せばいごっとじゃねけ」

と二人で話しています。

わたしも、後から押せば抜け出せそうな感触があったので「うしとから押してもらえば、たぶんだいじょっじゃひが」と伝え、二人に押してもらうことにしました。

おかげさまで、無事にスタックから抜け出す事ができました。

まさか自分の車がスタックするなどとは考えてもいませんでした。

危機管理がたりないなあ~と反省しきりでした。

しかし、周りの家も遠かったので、誰も気付かないないだろうなと思っていたら、思いがけず助けに来てくださり正直驚きました。

家からちらっと見えただけだと思うのですが、すぐに助けに来てくださったお二人には感謝しかありません。

しかもトラクターまで出してくださるとは。

人の優しさに触れ、心が暖かくなった1日でした。

11/29 協力

今日の午後からは出張やお休みが多かったため、残っている職員が少ない状態でした。

そのため、帰りの会を合同にしたり、部活動を見てもらったりなど、残った先生方が協力してバッチリ対応をしてくれました。

年に何回か、出張者が多くて職員数が足りない日があるのですが、毎回職員がお互いにうまく調整をして対応してくれるおかげで、生徒が下校するまで何事もなく過ごせています。感謝です。

ところで、今日は人手が足りなさそうなので、自分が帰りの会に行ってもいいけどなあ…などと思っていたのですが言い出せませんでした・・・。

11/28 荘厳

今日の須木は朝から曇りがちな天候でした。

朝学校に着いてみると、一瞬できた雲間からの光で校舎が黄金色に照らされています。

なんとも荘厳な光景で、思わず写真を撮ってしまいました。

朝の数分間の出来事でした。

11/27 落ち葉掃き

学校の周りの木々は落葉樹が多いため、この時期は校門付近の道路や学校の駐車場は落ち葉でいっぱいになります。

朝のボランティア活動で生徒が綺麗に掃いていますが、夕方には朝の状態に戻ってしまいます。

それでも毎朝熱心に活動する生徒達は本当にすごいなあと感じています。

11/25 活性化

メモ帳より

--------------------------------------

人間の脳は、「自分は間違っていない」と思っている状態の時は思考停止しているそうです。

そして、「自分はもしかしたら間違っているかもしれない」と思っているときはすごく活性化しているというのです。

11/22 情報量

歴史上、情報量が爆発的に増えたのは、主に以下の3つのタイミングだと言う見方があります。

・活版印刷機の発明

・電気通信(電話、ラジオ、テレビ)の発展

・インターネットの発明

特に現在はコンピュータの活用で、あらゆる情報がデジタル化されています。

コンピュータで扱うデータはどのくらい存在するのでしょうか。

2020年の時点で、全世界で生成されたデジタルデータの量は約44ゼタバイト(ZB)と推定されています。(1ゼタバイト = 1兆ギガバイト(GB))

さらに2035年までにはこの数値が1,000ゼタバイト(1ヨタバイト)を超えると予測されているそうです。

具体的な分野で見てみます。

神戸大学大学院教授の岩田健太郎氏によると、医学の分野では、1950年時点で医学知識が倍になるには,50年かかっていたそうです。それが1980年には7年になり,さらに2010年には3.5年になっています。そして2020年には,なんとたったの73日で医学知識は倍になると見積もられているそうです。(2014年時点)

これを受けて岩田氏は

「知識の総量」で勝負する時代は終わったのである。「自分がどのくらい物知りか」を誇るよりも,むしろ「自分がどのくらい知らないか」にどれだけ自覚的であるか,のほうがずっと知性をはかるにはふさわしい。ソクラテスの「無知の知」である。・・・

と言っています。(出典)

11/21 錯視

NHKでFRONTIERS(フロンティア)という番組を放送しています。

10月31日の放送分を録画していたのですが、ようやく昨日見ることができました。内容は「世界は錯覚で出来ている」です。

通常、自分の目で見たり感じたりしていることは事実であるという前提で生活していますが、実は必ずしもそうではない場合もあるという内容です。

下の画像を見てください。鏡の手前にある造形物は4つともハート形ですが、鏡に映った像は、手前の造形物とは全く違った形に見えます。さらによく見ると、左から2つ目のハート形は手前と鏡の像が同じ向きになっています。

画像出典:https://www.nhk.jp/p/frontiers/ts/PM34JL2L14/episode/te/QPW3MM4N47/

この造形物は、明治大学の杉原厚吉教授が開発したものです。興味がある方は、「錯視 明治大学」で検索してみてください。

例えば、向かい合う2人が、上の写真の造形物を間に置いた場合、相手は「トランプの4種類のマークがある」と言い、もう一人は「ハートが4つだ」となり、話が全くかみ合わない状況になってしまうというわけです。

錯覚というわけではないですが、思い込みを除外するためにも物事を多面的にとらえるのは大切だなあと感じたところでした。

しかし、どういう作りになっているのか、この画像を見ただけではパッと思い浮かばないですね・・・。

11/20 整備

12月6日(金)に校内ロードレース大会が行われます。

先日ご紹介した通り、生徒達は体育の時間に練習を始めているところです。

9月の花火大会以降、用務員さんと通学バスの運転手さんのご協力で、運動場の草刈りを続けていただいていました。

おかげさまで芝も短く刈られ、運動場全体が美しい状態を保っています。

現在はロードレース大会に向け、生徒達が気持ちよく走ることができるように、トラック内に伸びた芝を除去して走り易くしていただいています。

11/19 宝

メモ帳より

-------------------------------------------

子どもはみんな、かけがえのない宝をどこかにしまい込んでいる。

むしろ隠している。

教師の仕事は、あらゆる手を尽くしてそれを探し出し、掘り起こすことなのだ。

11/18 準備

私は生徒の登校時間頃から駐車場や校門付近の落ち葉を掃くようにしています。

登校した生徒は7時40分になると朝のボランティア活動に取り組みます。

ところが、今日は、生徒は登校してくるのに朝のボランティアに出てくる生徒がいないなあと思っていました。

よく考えてみたら、6月の生徒総会でテストがある週の朝のボランティア活動は中止にすると決まっていたのでした。

生徒は教室にいるのはわかっているのですが、一人で掃いていると何となく寂しい気持ちになってしまいますね・・・。

ということで、今週は校内テストが行われます。そのため、今日からテスト前学習期間となり、5時間授業で終わです。

いつもより1時間程早く学校から帰ることができます。

生まれた時間を有効に利用して、テストに向けた準備をしてほしいなあと思っています。

11/15 緊張感

本日、3年生と保護者に向けて高校入試説明会を行いました。

最初に校長の話が設定されていましたので、次の2点についてふれました。

(1)お互いに緊張感を持つこと

入試事務について、3年職員は非常に緊張感をもって取り組みます。

作成した文書に誤字脱字を含め、絶対に間違いがあってはいけないし、提出物の期日は絶対に守らないとならないからです。

生徒の皆さんも、これから様なざま文書などを提出する機会がありますが、期日をしっかり守り、誤字脱字などがないようにしなければなりません。

お互いに緊張感をもってしっかりと取り組むことが大切です。

(2)自分の将来をしっかりと考えておくこと

高校入学後のことだけでなく、高校卒業後の10年、20年先の自分の姿を想像して、志望する高校のその学科がどうかかわっていくのかを考えてください。それが、志望理由につながりますし、さらに自己推薦書の内容を書くときや、私立や県立の面接にも役立ちます。

特に県立推薦を考えている人は、志望校の推薦要件をしっかり読んで、その高校が何を求めているのか、自分はどの要件を満たしているのかを理解しておくことが大切です。

11/14 熱意と工夫

本校の図書室の現在の蔵書数は6047冊です。

蔵書率を計算すると、99%を超える状況となるので、ほぼ基準値は満たす水準となっています。

トップページでも紹介しましたが、週1回木曜日に図書支援員の方が来校され、図書室の管理をしてくださっています。

新規購入の本についても、職員や生徒の意見を反映させていただき、多彩な本を選んでいただいているところです。

新刊コーナーを見ると分かるのですが、話題になっている本もたくさんあります。展示の仕方にも季節感を出す小道具を工夫していただき、展示を見るだけでも楽しい気持ちになります。

ただ、司書が常駐しているわけではないので、生徒は係のいる昼休みにしか図書室を利用できません。

そんな状況ですが、図書の貸し出し数は、毎月去年を上回る状況で推移しています。

これも支援員さんの熱意と工夫の成果だと思います。感謝です。

11/13 道具

今日は少し時間に余裕があったので、以前から気になっていた管理棟北側の溝の土砂の除去作業をしました。

下の写真の左側は作業前の様子です。長年の雨による土砂の流入で、ほとんど溝が埋まった状態でした。(右側は作業後の様子)

実際に土砂を取り除いてみると、一輪車に大盛3台分もありました。

すぐに終わると思っていましたが、一人で土をすくって、捨てに行って・・・と、この作業だけで30分くらいかかりました。

最近は、豪雨などで土砂災害がたくさん発生しています。

今日の作業をとおして、被災者の皆さんの苦労とボランティアの方々の重要性を改めて感じました。

さて、今日の作業では、清掃担当の職員が専用の溝掃除の道具を買ってくれていたので大変助かりました。

この道具なら幅の狭い溝でもばっちり使えます。

普通の平スコップは大きすぎて使えないので、この道具がないともっと時間がかかるところでした。

人手も重要ですが、作業に適した道具があるということも大事だなあと思ったところでした。

11/12 秋晴れ

2年教室前廊下の2階の窓から西向きに運動場を撮影したものです。

まだ15:30なのに、影がずいぶんと長くなっていて驚きました。

渡り廊下から管理棟を見ると、抜けるような青空でした。

須木中学校は、日常の中に自然の美を感じられる素晴らしい学校です。

11/11 60万

本日、ホームページの訪問者が60万人を超えました。

50万人を超えたのが6月17日でしたので、その日以降、一日平均600人を超える方が見てくださっている計算になります。

本当にありがとうございます。

これからも須木中学校の応援をよろしくお願いいたします!

11/8 本番と準備

今日は、今日の合唱の本番と明日の準備で1日が過ぎました。

2時間目までは、ふるさとセンターと教室を行き来しながら明日の学習成果発表会のリハーサルと準備、3時間目は合唱の最後のリハーサルと練習と、あわただしく時間が過ぎました。

3時間目終了後に、弁当を食べてそのまま文化会館にバスで移動。

13時からの音楽大会が始まり13:50頃に合唱を披露しました。

そのあとすぐにバスで学校に戻り、また明日のリハーサル・・・。

生徒たちも先生たちもとても忙しい1日でした。

明日は午前中だけですが、個人の英語暗唱、学年の総合学習の発表、合唱と中身の濃い半日になりそうです。

特に英語暗唱は、大会に出場できなかったので明日が全体に初披露となります。頑張ってくださいね!

学年の発表は、それぞれいろいろな工夫をしているようなので、とても期待しているところです。

11/7 歌声

昼休みに合唱の練習を見に行きました。

毎日昼休みに自主練習に取り組んできましたが、それもいよいよ今日が最後です。

始まる前はリラックスした様子でしたが、伴奏が始まると凜とした顔つきになります。

歌の世界に入り込んで歌っているかのようです。

美しい伴奏に美しい響きの声が合わさり、思わず涙が出そうになりました。

本番が楽しみでたまりません!

11/6 予算

今日の午前中に、令和7年度当初予算編成方針説明会が行われました。

市内の各小中学校の校長や事務担当者が集まり、教育委員会の担当者の方から説明を受けました。

市の予算編成の方針、教育委員会の予算編成の方針を受け、学校としての事業内容等を考慮しながら、与えられた予算を配分することになります。

「限られた予算の最適活用に寄る事業効果の最大化を図る」観点で、真に実施するべき事業内容の検討が求められています。

決められた学校配分予算をいかに有効活用するか。

先生方の意見を参考に、次年度の構想をしっかり考えながら活用方法を検討していきたいと思います。

責任重大です・・・。

11/1 須木魅力発信隊!!

今日から11月になり、クールビズからネクタイ着用になりました。

気温も朝夕は肌寒さを感じるほどで、つい先日まで暑い日が続いていたのが嘘のようです。

季節の変わり目で体調を崩しているのではないかと心配しましたが、生徒達は欠席も無く、元気に過ごしてくれています。

さて、今は、来週に迫った西諸音楽祭と学習成果発表会にむけての最後の追い込みで職員も生徒もバタバタしていますが、本当によく頑張ってくれています。

そんな中、3年生が「こすもす科」の学習の一環として、須木の魅力を発信する取り組みをインスタグラムで始めました。

少しでも多くの方に須木を知ってもらうために、まずは須木の観光資源や特産物などを紹介する取り組みを始めています。

職員が見守る中、生徒達が自分たちで一生懸命に作っていますので、ぜひ機会がありましたら覗いていただき、コメントしていただけると幸いです。

こちらのリンクからどうぞ → 須木魅力発信隊!!

10/31 期待

今日の6時間目終了後、明日から始まる県大会の男子バレーボール競技に出場する2年生3名の推戴式を行いました。

1年前と比べると、体力や技術も向上し、先日の地区大会では素晴らしい成長した姿を見せてくれました。

また、今日の推戴式での凛とした立ち姿と表情から、それぞれが自信をもって立ち向かう気持ちができているなと感じました。

明日の初戦の相手は、佐土原中学校です。

これまでの練習で培った自分の力をしっかり発揮して勝ち進んでほしいです!!

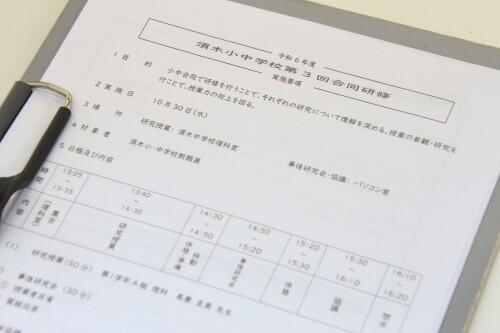

10/30 研究授業

今日は理科の研究授業の後に、職員研修として授業研究会が行われました。

理科の授業は、自分たちで実験方法を考え、自分たちで道具を準備し、装置を組み立てるところまでの内容となりました。

授業前は、実験までは難しいのではないかと心配をしましたが、実際に授業が始まってみると驚きました。

生徒達は課題に対して、仮説を検討・発表し、実際のどのような実験をすれば仮説が検証できるか話し合い、手際よく装置を組み立てていました。

生徒達の動きに無駄がありません。

これまでの授業での取り組みが活かされているとすぐに分かりました。

授業の後は授業研究会と協議を行いました。

全員の先生方が授業への疑問や意見、自分の実践や悩みなど、様々な内容について情報交換がなされ、大変有意義な時間となりました。

それぞれの先生が今日得たものを、ぜひ明日からの授業に活かして欲しいと思います。

協議の様子

10/29 志

メモ帳より

---------------------------------------------

ある日、小坊主が和尚に「なんで人生がうまくいく人と行かない人がいるのですか」と聞きました。

和尚さんは「そりゃ、やるかやらんかだ。努力するかしないかの違いだ」と答えました。

「そうか」と小坊主は納得して家に帰ったのですが、「なんで努力する人としない人がいるのか」と思い、また聞きに行きました。

すると、和尚さんは「それはお前、志があるかどうかだ」と言いました。

「そうか」と小坊主は納得して帰ったのですが、「なんで志がある人とない人がいるんだ」と思い、また聞きに行きました。

すると、和尚さんは「それは、死生観を持っているかどうかだ。死生観がある人間には志が生まれるんだ」と答えました。

10/28 自分の言葉

27日に衆議院選挙が行われました。

中学3年生にとって、選挙はまだ先という感覚かも知れませんが、あと3年程で18歳になり選挙権を持つようになります。

生徒達には、様々な情報を比較検討し、しっかりと自分で判断して投票できるような人に育っていて欲しいなあと思っています。

中学時代に学校で何を学び、何を経験したかはもちろん大切ですが、家庭の中で日本全体のことや国際社会についてどれだけ話題にしてきたかということも大きく影響するのではないでしょうか。

生徒達には、新聞の第一面の内容について自分の言葉で語ることができる力を身に付けて欲しいと考えています。

10/25 世代交代

10月下旬になり、花壇の花の植え替えの時期になりました。

初夏に植えた日日草やサルビアはそろそろ花も終わりに近づいてきましたが、メランポジウムは元気いっぱいです。

メランポジウムも初夏に植えたのですが、夏の台風で大部分の株がやられてしまいました。

今育っている株は、台風の後に、落ちていた種が芽吹いたものです。

傷んだ株を抜く時には気づきませんでしたが、株を取り除いた後の地面から一斉に芽吹き始めました。

最初は雑草かなと思っていたのですが、よく見るとメランポジウムだと気付きました。危うく全て抜いてしまうところでした。

それにしても植物の能力はすごいですね。大変な中にも生き残るチャンスを逃さないように準備をしています。

現在、メランポジウムが生えている花壇の南側だけが生き生きとしています。

11月には新しい花の苗が届く予定ですが、12月頃まで花をつけるメランポジウムを抜いてしまうのはもったいない気がします。

10/24 十五夜

私が子供の頃は、十五夜祭りで相撲を取っていました。

毎年、地区内の家の持ち回りで会場を提供し、会場となる家にはシラスを取ってきて、今考えると結構立派な土俵が作られていました。

自分の家で十五夜の祭りが行われることになったのは、私が小学校低学年の頃でした。

祭りの当日、辺りが暗くなり、家の中から引いてきた数個の裸電球で照らされた、お供え物をしてある土俵の様子は、周りに大人や子供がたくさんいるのに、なぜ神々しい不思議なものを感じたのを覚えています。。

ちなみに、その時、勝つ気満々で取り組んだ子供相撲では、あっさり同級生に負けてしまいました。すねた私は、まだ祭りは続いているのに同じ敷地の祖父母の隠居に駆け込んで、祭りが終わるまで閉じこもっていました。よほど悔しかったんでしょうね・・・。

細かいことは忘れてしまいましたが、当時は中学生が中心となって十五夜祭りの話し合いを行い、当日の出し物などを考えていたことも記憶に残っています。

残念ながら、それも自分たちの代が最後でした。昭和58年頃の話です。

10/23 入試

今日の午後、令和7年度の県立入試の実施要綱の説明会に出席しました。

詳しくは、11月15日の入試説明会でご説明する予定です。

これから学校では受検に向けて様々なことが動き始めます。

生徒達の目標達成に向けて、私たちができることに取り組んでいきたいと思います。

県立高校の入試関連の情報は以下のページからご覧になれます。

令和7年度県立高等学校生徒募集(令和7年春入学生)に係る情報提供について

10/22 星空

オリオン座流星群が今日(10月22日)の夜半から未明にかけ極大となり、見頃を迎えるそうです。

降ってくる中心は東の空の月、火星、オリオン座に囲まれたエリアです。

天の川が見えるなど条件の良い地域であれば、1時間に最大で5個程度観測できる見通しらしいですが、宮崎県内は天候が悪いため観測できそうにありません。残念です。

須木と言えば星空。天気が良く、月の光の影響が少ないときに見える天の川は素晴らしいです!

今日は無理ですが、生徒達も、時々でいいので故郷の素晴らしい星空を満喫して欲しいなあと思ったところでした。

10/21 得手不得手

昨日は山麓線沿いにある実家の稲刈りの手伝いに行ってきました。

天気が危ぶまれましたが、幸いにも雨にならなかったため無事に作業を終えることができました。

私が小さい頃は、バインダーという歩行式の稲刈り機を使って刈り取りをしていました。その後、父は乗用小型のコンバインを購入してしばらく使っていました。

何より、機械の導入によって、それまでの手作業からの劇的なスピードアップに驚いた記憶があります。

昨日の刈り取りは知り合いの方にお願いして、大型のコンバインを使用しました。

稲6列程をヒトの小走りくらいのスピードでダーッと刈り取って脱穀していきます。藁が不要な場合は細かく切って田んぼに捨ててくれます。

昔であれば、何日もかかった脱穀作業までがその場で終わってしまいます。稲刈りをするのに、コンバインを操作する人と溜まった籾を運ぶ人の2名で済んでしまいます。

機械化というのはすごいと改めて思います。

ただ、こんなに高性能コンバインですが、刈りにくい場面もあるようです。

例えば、田んぼの入口の傾斜がきつかったり、四隅の土手が壁になっていたりする場合です。

このような場合は、機械が入れる範囲や、土手の手前の一部範囲を手刈りしておいた方がスムーズに機械を動かせます。

いつもお願いしている方は、その処理をしていなくても操作技術を駆使してなんとかしてくださる腕の持ち主です。

しかし、人がやった方が速い場合は人がやればいいんですよね。

機械も人も得意不得意があるわけですから、状況を見て得意分野を活かすことが大切だなあと改めて感じました。

10/18 目標

今日から、11月8日の西諸県地区音楽祭に向けて、昼休みの合唱練習が始まりました。

全員が音楽室に集まって、練習に励んでいました。

まだ、全員で合わせて歌ったことが少ないため戸惑いもあったかと思いますが、歌はもちろん指揮者、伴奏者もよく頑張っていました。

残りが三週間ほどしかありませんが、本番ではさらに磨きをかけた演奏を目標に練習を重ね、素敵な合唱を聴かせてくれることを楽しみにしています。

さて、3年生の実力テストが今日で終わりました。

今後は、このテストの結果も参考にしながら、進路の最終決定を行ったり、本番に向けての学習計画を立てたりすることになると思います。

私立入試まで残り3か月ほどです。

昨年度末に聞いた先輩たちの入試に向けての心構えを思い出しながら、自分の目標に向かって頑張ってほしいです。

10/17 感謝

今日の午前中は「今日の授業」でご紹介した通り、アメリカから、4人のご家族が来校されました。本校の英語担当の知り合いのご家族です。

最初に校長室に挨拶に来られたので、

Nice to meet you.

Welcome to Suki Junior High School

I am the principal.

Please enjoy yourself.

程度ですが何とか喋りましたが・・・笑顔で頷いてもらえたので安心しました。

授業では、電子黒板を用いたプレゼンでハリウッドの映画産業のことや、ユタ州の自然について紹介しているところを見学しました。

プレゼンの画面構成や色遣いなどが日本人との違っていて大変興味深く感じました。

子ども達も事前にしっかりと準備を行い、最初は緊張していましたが、次第に堂々と対応していました。

普段来られるALTと違って、同年代の子供との会話は新鮮だったと思います。とてもいい経験をする機会となりました。

最初から最後まで、ずっと笑顔で過ごされていた、とても素敵なご家族でした。アメリカに戻られても、今度はZoomなどで須木中学校とつながっていただけると嬉しいです。

本当にありがとうございました。

10/16 素直

「やってみたら」と言われたら、「試してみるか」と行動に移すことができるかどうか。

「それでうまくいくの?」

「むり」

「何でそんなのしないといけないんですか?」

「何のためになるんですか?」

ではないんですね。

理由はなくてもまずはやってみる。

この素直さが一番自分を磨けます。

10/11 秋休み

今日は1学期の終業式でした。

集会では、以下のことを生徒たちに伝えました。

・1学期の行事への取り組み、授業への取り組みが素晴らしく、多くの来校者の方からも褒めていただいた。須木中はみなさんの頑張りで県一、日本一の素晴らしい学校になっている。

・2学期の目標に向けて頑張ってほしい。その際、自分にプラスの言葉をかけることが大切。その言葉を脳が受け取って前向きに取り組めるようになる。

・1,2年生は、2学期に向けて4日間の休みの過ごし方が大切。部活動や習い事、家のことで忙しいかもしれないが、その中から自分のやりたいことを伸ばす時間や勉強をするための時間を生み出す取り組みをやってほしい。

・3年生は、1週間後に実力テストが行われる。これを本番の入試と考えて、1週間ゲーム断ち、SNS断ち、スマホ断ちに挑戦し、自分がどれくらい学習に頑張れるかを味わってほしい。

短い秋休みですが、有意義な期間にしてほしいと思っています。

10/10 失敗から

理科では観察・実験をともなう学習内容が多くあります。

それなりに授業に自信がついてきた頃、「唾液」のはたらきを調べる実験を、すべて生徒に任せてさせてみることにしました。(当然安全面の説明と指導は行っています。)

塾に通う生徒も多かったことや、授業の予習をさせていたことで、既に事前学習ができていたこともありますが、とにかく実験を多くするようにしていたため、器具の扱いに慣れていたということもあります。

その時の実験の説明が長くなるので、結論を先に書きます。

理科の実験では、教科書通りの結果にならないことが多くあります。若い頃は、どうやれば失敗せずにきれいな実験結果になるかばかりを気にしていて、うまくいかないときは「実は・・・」と教科書の正しい答えを説明してまとめていました。

ところが、この後に書きますが、実験は、教科書通りの結果にならなくても、その結果をうまく使えば生徒の実験力のアップや科学的思考等を伸ばすことに繋げられる。つまり実験は失敗が大切だと考えるようになったという話です。

------------------------

唾液のはたらきを調べる実験です。

デンプンのりを少し溶かした水を入れた試験管を6本準備し、2本ずつ次の3つの状態にします。

① お湯でヒトの体温(37℃程度)に温める

② 熱湯で70℃~80℃に温める

③ 氷水で10℃以下に冷やす

各温度の試験管の1本に「水で薄めた唾液」、もう1本に「ただの水」を加えてしばらくそれぞれの温度に保ちます。(ただの水を使うのは、いわゆる対照実験のためです)

その後、①~③の試験管の中身に対して、ヨウ素液を入れてデンプンの有無を、ペネディクト液を加えて過熱し糖の有無を調べるというものです。

実験結果は、唾液は高温や低温でははたらかないため、でんぷんが消化されて糖になるのは①の条件だけなので

水で薄めた唾液を加えた試験管

・ヨウ素液の反応・・・①:なし、②③:青紫色(デンプンあり)

・ベネディクト液の反応・・・①:赤褐色(糖あり)、②③:なし

水だけ加えた試験管・・・デンプンの反応だけあり

になる予定でした。

しかし

実際に実験をさせてみると、すべての班で①は予定通りの結果でしたが、ほとんどの班で、②と③の両方でヨウ素液とベネィクト液の反応が出る結果となってしまったのです。

つまり、唾液が殆どはたらかないはずの高温や低温でも、唾液がデンプンを糖に変えたという結果が出たということです。

焦りました。

思わず「実験が上手くいかなかったね。本当は、①の試験管だけがベネディクト液の反応が出るんだよ。消化酵素はヒトの体温付近の温度ではたらくわけだから・・・・」などとまとめてしまいそうでした。

が、考え直し、

「確かに、②③はヨウ素液の反応だけが出るはずだよね。でも②③でもベネディクト液の反応が出たということは、何か原因があるはずだよね。もう一度班ごとに実験手順を見直してごらん。」と伝えました。

生徒達は、あーでもない、こーでもないと意見を交わしたり、うまくいった班に確認したりと、原因究明のための活動が始まりました。

最終的に生徒達は自分たちで原因にたどり着き、出された原因は以下の内容でした。

(ア)水で薄めた唾液を、混ぜる前に①②③の温度にせず、常温に放置していたものを使った。

(イ)デンプンのりを少し溶かした水を試験管に入れた量が少なく、(ア)の水で薄めた唾液を多く入れたことによって、全体の温度が一時的に設定温度を外れ、一部反応してしまった。

などでした。

本当にそうかどうか確認しようということで、(ア)(イ)に注意しながらもう一度実験をやらせてみると、ほとんどの試験管が予定通りの結果となりました。

きちんと課題を把握すれば、生徒達は自分たちで話し合って解決できるんだということを実感しました。

このときのことが、うまくいかなかった実験を活用して生徒達の思考力や判断力等を引き出すようにするきっかけとなりました。

・・・20年くらい前の話です。

ちなみに、この唾液の実験は、これ以外にもベネディクト液の反応が出たときに、教科書的には「赤褐色」になるはずなのに黄緑色や黄色になるときがあるなど、多くの活用どころがある楽しい実験です。

長文を読んでいただき、ありがとうございました。

10/9 秋茄子

メモ帳から

--------------------------------------------------------------------------------

二宮金次郎は、初夏に茄子の漬け物を食べて、

「おかしい。秋茄子の味がする!」

と驚愕し、冷夏が来ることをさとった。

すぐに農民に稲を抜き、稗や粟に植え替えるように言った。

その年は金次郎の予想通り冷夏となり、その後数年続く天保の大飢饉の始まりとなったが、彼の村は一人の餓死者も出さなかった。

夏茄子と秋茄子の違いは、農民なら誰でも気付く。

ということは、当時の農民達も茄子の味が違うことに気付いていたはずである。

ただ、それをメッセージとして受け取ったかどうか、そして何らかの行動に移したかどうかに大きな違いがあったのではないか。

また、金次郎はこの大きな決断を茄子の味だけに頼ったわけではない。彼の日記にはこんなことも書かれている。

「なぜ今年、菊の花がこの時期に咲き始めたのか」

「なぜ今年、芋の根の伸びがこんなにも遅いのか」

「なぜ今年、川の水のかさが例年と異なるのか」

特殊な能力を発揮するどころか、むしろ少し注意をすれば誰でも気がつけるような地道な現実観察、これこそが彼の大きな決断の根拠になっていた。

10/8 共同作用

普段ほとんど何も考えずに指を動かしていますが、指を制御するシステムはわからないことも多いようです。

指を動かす筋肉は方手で29個もあり、この筋肉の動作の強さが10段階(本来はもっと多い)あるとしたら、合計で10の29乗といった膨大な組み合わせを制御する必要があることになります。

これは、現代のスーパーコンピューターを使っても大変なことです。

中学校の学習では、脳から神経を使って筋肉に命令を送り、筋肉が動くという内容がありました。

これでいくと、片手を動かす場合、29個の筋肉ごとに目的に合った動作の強さを決め、脳から29個の筋肉に指令が出されることになります。

全身を使って運動をしている場合、制御する筋肉の数はさらに増えます。

膨大な数の筋肉に対して、果たしてそんなことが可能なのでしょうか?

最新の研究では、大脳が出す指を動かす指令は29個の筋肉に直接行くのではなく、途中の中継地点までは1つの通路で、そこから29個の筋肉に各指令が行くようになっているのではないかという仮説があります。これを筋シナジー仮説と言います。

つまり、中継地点の中枢神経系に複数の筋肉をグループ化して制御する機能があり、そこで29個をまとめて制御しているのではないかというのです。

脳は複雑な指示を個別に出さず、複雑なコントロールは中継地点に丸投げすることで負荷を軽減しているのではということです。

「手」が知らない動きは、もちろん脳で考えて逐一指令をだしながら実行するのですが、それを何度もやることで脳を使わずに素早く効率的に動くことができるようになるのだそうです。

※シナジー:「synergy」のことで、人、物、事柄などが複数存在し、それらがお互いに作用し合うことで、機能や効果を高めることを指します。 相乗効果、共同作用といった意味で使われることがあり、一般的には共同、協力して行うことで1+1が2以上の効果を生むような場合に使われます。

10/7 歌声

昼食後、1年生の教室から歌声が聞こえてきます。

西諸音楽祭にむけて音楽の授業で習っている合唱曲です。

清らかな歌声が、昼休みを癒しのひと時に変えてくれます。

どんな様子かと思って教室に行ってみた時の写真です。

ずいぶん昔はカセットテープで伴奏を流し、この間まではCDで流していましたが、現在は電子黒板を利用して楽譜を表示しながら伴奏が流れる仕組みになっています。時代は変わりましたね・・・。

各パートの歌声とピアノ伴奏が、指揮者の導きで1つになったときの美しい響きを完成させるには、やはり練習が重要です。

一人一人が、自分の役割をしっかりと果せるように練習を積みかさねてほしいなと思っています。

この合唱は、11月8日の西諸音楽祭と、次の日の学習発表会で披露されます。

あと2か月ですが、生徒達が練習を重ね、昨年に負けない素晴らしい演奏をしてくれることを楽しみにしています。

10/4 感謝

今日は、農業体験学習を行い、高原地区とえびの地区の6件の農家さんが受け入れてくださいました。

それぞれ、個性的で素敵な屋号がついています。名前を聞くだけでどんなことが体験できるんだろうと興味が湧いてきますね。

「つばきの里」、「里山・北樹園」

「みっきー農園」、「柿の家」

「ココキャン」、「春ちゃんの菜園畑」

それぞれの農家さんでは、植え付けや収穫、お昼には昼食づくりなど多彩な内容を準備いただいていました。

今日は雨がちで、野外の活動は午前中にしかできなかったところが多かったですが、退村式のために市の体育館に戻ってきた生徒達はとてもいい笑顔であふれていました。

受け入れ先の方ともすっかり打ち解けて、別れが名残惜しそうでした。

短い時間でしたが、生徒達にとって素晴らしい体験になったようです。

受け入れていただいた農家の皆様、北きりしま田舎物語推進協議会の皆様、そしてスポーツ振興課の皆様、本日は大変お世話になりました。

ありがとうございました。

10/3 富士

今日10月3日は登山の日だそうです。

私が中高生の頃は、遠足などで高千穂の峰や韓国岳、甑岳によく登っていました。

特に高校1年生の時は、えびの高原のキャンプ場に泊まったりと、霧島連山が割と身近な存在だった気がします。

2011年に新燃岳が噴火した後は、なかなか登る機会が無くなってしまいましたが、中学生のころに登った甑岳が印象的でした。

火口部が山頂より十数メートル下がったところにあり、葦が茂る大草原と火口池があり、湿原のようでした。

火口とはイメージの異なる意外な風景に驚いた記憶があります。

実家からは夷守岳が一番近くに見えていました。

実家から見ると均整のとれた美しい円錐形に見え、子どもの頃は「富士山のようだなあ」といつも考えながら自転車を漕いでいました。

いつまでも残したい、ふるさとの大切な風景です。

この写真は実家の300m程手前の、中高時代の帰宅路から撮りました。

10/2 50円玉

これまで書き溜めたメモ帳から、いろいろな話を時々紹介したいと思います。見聞きした話を要約しているのでわかりにくい部分もあると思いますがご容赦ください。

------------------------------

糸の先にぶら下げた50円玉を見つめるとき、目の前で左右に大きく揺れていたら、50円玉と一緒に顔や目玉が左右に動く。

だけどその50円玉が50メートル先にあったらどうだ。顔も目玉もぶれないんだ。

10/1 プログラミング

今日は3年生が技術の授業でプログラミングに取り組んでいました。

「Scratch(スクラッチ)」というアメリカ・マサチューセッツ工科大学のメディアラボが無償で公開しているビジュアルプログラミング言語です。(詳しくはこちらで→Scratch)

スクラッチは、ゲームやアニメーションを作成する過程でプログラミングの基本的な考え方や問題解決能力、論理的思考力を養うことができるため、とても良い教材だと思います。

私がプログラミングに初めて触れたのは高校3年生の時でした。

「ポケコン」と呼ばれる、下の写真のような電卓を少し大きくしたようなものを使っていました。

しかも、自分が買ったものではなく友人からの借り物です。

見にくい画面(日本語表示不可)にBasicと呼ばれるプログラミング言語でゲームを入力して動かして遊んでいました。

小さな画面でしたが、自分の入力したゲームが動くことに感動した記憶があります。(はまりそうでしたが、受験生だったのでさすがにマズイと考え、すぐに友人に返しました)

自分の頭の中に思い描いたとおりに動作するようにプログラミングをするのは簡単ではありませんが、試行錯誤しながら完成した時は、何とも言えない達成感があります。

それから大学に入学後は、バイトで稼いだお金で当時30万円位したパソコンを買って本格的に独学でプログラミングに取り組みました。

そして卒業研究ではイモリの卵に含まれる卵黄粒の分布を記録するアプリの作成に、寝るのを忘れて取り組んだ記憶があります。

大学を卒業後、教師になってからは、数年はプログラミングから遠ざかっていました。

しかし、いろいろな係を担当するうちに、「できるだけ面倒な作業をパソコンにやらせて楽をしたい・・・」という気持ちが湧いてきました。

今でもExcelやWordを使ったプログラミングで事務作業の省力化に取りんでいますが、高校・大学時代のプログラミングの経験が大いに生かされています。

プログラミングによって何を作るにしても、基本的な考え方は同じです。

プログラミングを早くから経験することはとても有意義だと思います。

幸いなことに、今の生徒達は小学生の段階からプログラミングに触れる機会があります。

もちろんプログラミングも、他のスポーツや教科の勉強と同じで得意・不得意はあるかもしれませんが、やってみなければ自分に合っているかわからないし、もしかしたら強い武器にできるかもしれません。

最初は難しいかもしれませんが、やってみる価値は大いにあると思います。

9/30 最新

須木中学校は生徒数が少ないため、生徒一人に広い清掃範囲が割り当てられています。

そのため、事務室や職員室などは職員が清掃をしています。

同様に、校長室も校長が清掃担当者になっています。

校長室の清掃は、掃除機をかけたり、テーブルや書庫、金庫の上を拭いたり、窓ガラスをきれいにしたりする作業が中心です。

それほど汚れる場所でもないので、時間がある時にちょこちょことやっておけばそれほど大変な作業ではありません。

もう1か所職員に割り当てのある清掃場所があります。

職員用男子トイレです。

職員で月ごとに担当を決めています。

ちなみに校長は9月と3月が担当月です。

職員トイレは須木中の中でも一番新しくできた施設で、数年経過していますが新品のようです。

先生方がきれいに使うのはもちろん、清掃をしっかりしているからだと思います。

手洗い場が真っ白で、使う水栓もピカピカだと気持ちがいいですよね。

今日は、担当月の最後の日なので、しっかりときれいにして次の先生に引き継ぎたいと思います。

9/27 実行力

今日は、「教育委員による学校訪問」がありました。

11名の方が来校され、学校経営の説明や授業参観、フリートークなどが行われました。

訪問終了後に理科室横を通りかかると、「メニューの『挿入』から『画像』を選んで・・・」と理科らしくない説明が聞こえてきました。

ちょうど、生徒達はフォルダからの画像挿入と配置の仕方について説明を聞いているところでした。

指示通りにスムーズに作業をしてく生徒。あっと言う間に貼り付けをしていました。中学生は飲み込みが早いですね。(この様子は「9/27 今日の授業」参照)

実は、数日前に理科の先生から相談がありました。授業の中で板書や実験観察の記録やまとめなどの方法として、手書きの他にタブレットをうまく組み合わせて活用できないか、という内容でした。

構想を話しながら、ICTサポーターにも相談しながら実現できるといいねという話をしていました。

今日の訪問のフリートークの中でもタブレット活用について話す場面があり、「理科での活用を考えています。ICTサポーターと相談しながらやっていきたいと思います・・・」などと話したところでした。

まさか、こんなにすぐに実行するとは思ってもいなかったため、ちょっとびっくりしました。

早くやり始めるほど先生も生徒も慣れますし、使い慣れてくるとお互いにもっと良い方法を発見したりします。

今後の展開が楽しみです。

構想を実行に移した理科の先生の行動力に脱帽でした。

9/26 絆

能登町の中学生の皆さんから学校宛に義援金へのお礼の寄せ書きをいただきました。

そこには、義援金についてのお礼の他に、仮設校舎ができたことや、運動会の準備をしていることなど、日常が戻りつつあることも書かれていました。

この寄せ書きをとおして、須木中の生徒達も、能登町の中学生の皆さんの思いに触れることができたことで、遠く離れていてもお互いを身近に感じることができたと思います。

寄せ書きの中に、「困ったときはお互いに助け合っていきましょう」「宮崎に何かあったときは恩返ししたい」という言葉がありました。

この絆を大切にしていけたらと思います。

現在は、さらに豪雨による被害も加わり大変な状況だと思いますが、一日も早い復興をお祈りしています。

今回寄せ書きをしてくださった18名の生徒の皆さん。本当にありがとうございました。

9/25 信じる

ガッツ石松さんが「太陽の帝国」で、全米映画俳優協会最優秀外国人俳優賞を受賞した時のエピソードです。

受賞のお礼として、貧民地区のジムや孤児院などを訪ねて、ボクシングの指導をしたそうです。

ガッツ石松さんは、授賞式の挨拶で彼らのことに触れ、次のような話をしました。

俺はとんでもない貧乏の生まれで、本当に彼らと全く変わらない育ちだった。

ただひとつ違ったのは、母が俺を信じてくれたこと。

『お前はバカだし、私は貧乏で何もしてやることができない。ただお前を信じてやることだけは出来る。』と、いつも言ってくれていた。

母はもう死んじまったが、母親が子供を信じてくれているという。

母親じゃなくても、誰かが自分を信じてくれている。

それだけで、子供は自分を信じて前を向いて努力していけるんだ。

だから、君たちが負けそうになったら、友達や家族を思い出して欲しい。

そして、友達や家族が負けそうになっていたなら、信じて励ましていて欲しい。

それだけで、何でも出来るようになるんだ。

そういうことを、彼らに伝えたかった。

カタカナで書かれた、カンニングペーパーを読みながらの英語の挨拶です。

最初は笑い声が起こった会場がだんだん静まり返り、最後は観客総立ちのスタンディングオベイションとなりました。

9/24 宿題の量

ネットを見ていたら、アイルランドにある大学の研究チームが宿題の効果的な出し方を明らかにしたという記事を目にしました。

生徒にとって、宿題はできるだけ少ない方が歓迎されます。一方、教師は生徒の学力を伸ばすために宿題は役に立つと考えています。

ただ、教科担任がそれぞれが必要だと考える量の宿題を出すことになるため、日によって量が少なかったり、多すぎて消化不良を起こしてしまうこともありがちです。

メイヌース大学のネイサン・マクジェームズ氏ら研究チームは、アイルランドの中学2年生4118人を対象に、新しいAIモデルを使用して、国際数学・理科教育動向調査(TIMSS)のデータを分析し、さまざまな宿題のパターンが彼らの数学と理科の成績に与える影響を分析しました。

その結果、最も効果的なのは15分以内で終わる量を頻繁に出す事という結論に達しました。

つまり、数学と理科の宿題に関していえば、じっくり長時間取り組ませるよりも、短時間で終わるものをこまめにやらせることが効果的であることがわかったということです。

例えば数学なら毎日、理科なら週に3~4回宿題をやるのが成績向上にもっとも効果的だということです。しかも一回にかける時間はどちらとも15分以内で十分だといいます。

また、今回の最新モデルのAI分析では、短時間の宿題であっても、長時間の宿題と同じくらい成績アップにつながることが分かっています。

このことは、短時間でできる宿題を定期的に出すことが、生徒に負担をかけることなく最も学力アップをはかる方法であることを示しています。

アイルランドの生徒に対する分析なので、いろいろな条件が異なる日本で同じやり方でよいとは断言できませんが、おもしろい研究結果だと思います。

『Learning and Instruction』(2024年7月1日付)に掲載

9/20 VUCA

今日のキャリア教育講演会のキーワードの1つがVUCA(ブーカ)でした。

これは以下の4つの言葉の頭文字をとった造語で、物事の不確実性が高く、将来の予測が困難な状態を指します。

Volatility(変動性)

Uncertainty(不確実性)

Complexity(複雑性)

Ambiguity(曖昧性)

今日のお話の中で、もうすぐ現実となる高度な技術もたくさん紹介されました。

生徒は、これからさらに高度な技術が当たり前になることで、世界中のものごとの関係性がさらに複雑化し予測不可能なVUCA時代に生きていくことになります。

そのような未来に生きる子ども達に「問題発見力」、「的確な予測」、「革新性」などの力を身に付けさせていくことの重要性を改めて気付かされました。

そして、大工原様から西諸県地区、須木地区の良さをたくさんお話ししていただいたことを大変ありがたく思いました。

今日の授業を受けて、生徒達が将来の須木のあり方について別の視点から考えてくれるといいなと感じたところです。

9/19 きっかけ

本年度は、毎日授業を参観するついでにホームページ(HP)用の写真を撮影しています。

昨年度までのHPの掲載内容は行事がほとんどでした。

当然、毎日行事があるわけではないので、HP更新は時々ということになってしまいます。

それでもありがたいことに、毎日ある程度の数の方がHPを訪れてくださっていました。

その期待にこたえるためにも、まずはHPの更新を毎日してみようと決心しました。

ところが毎日となると、何のネタを記事にするかが問題です。

すぐに思いついたのが、「とにかく毎日行われているのは授業だから、その授業の様子を紹介すればいいじゃないか!」です。

須木中の先生方は、それぞれの教科で工夫した授業を行っています。いつ授業を見に行っても、生徒達は集中して授業に一所懸命取り組んでいます。

そんな素晴らしい様子を知ってもらう手立てはHPに載せるしかないと思ったわけです。

毎日更新するようになって、半年ほどが経ちましたが、今では1日に数百人の方に見ていただいています。

4月19日現在の閲覧数471448名だったのが、5月7日に48万人越え、5月25日に49万人越え、6月17日に50万人を超えました。

そして9月19日現在で57万人を達成しようとしています。

皆様、ご覧いただいて本当にありがとうございます。

今後も頑張って更新しますので応援よろしくお願いいたします。

毎日更新するHPの内容は、「今日の授業」、「校長日記」、「給食」の3本です。

給食については、ある時給食の写真を掲載したところ、予想外に好評だったため、改めて専用のページを作成して毎日掲載するようにしました。毎日12時35分更新です。

この校長日記も、月1回の学校通信では伝えきれないことを伝えるにはどうしたらよいか・・・と考え、こちらも専用のページを作りました。こちらの更新時間は16時過ぎ頃です。

いずれの記事も、コメントを書いたり、「いいね」を押したりできますので、よろしければ書いたり押したりしていただけると励みになります。

9/18 試行

昨日話題にした、RSTを職員研修で先生方に試してもらいました。

採点は各自で行ってもらいましたので、どの先生がどのような結果だったかは直接見ていません。

終わった後の先生方の会話から、どの項目もすごくできていた方、きちんと問題を読んでなかったと反省する方、〇番は全然わからない・・・などの反応がありました。

体験版なので詳細な分析ができるわけではないですが、自分の読解力のおおまかな傾向を知ることができました。

大人になってからでも読解力は伸ばせる余地があるそうです。

それならば、中学生であればもっと可能性があるはずです。

先生方と共にその可能性を探っていきたいと思います。

9/17 RST

5年ほど前の初版ですが、新井紀子著の「AIに負けない子どもを育てる」(東洋経済)という本があります。

内容は、「読解力を人間が身に付けるにはどうしたらよいか」という内容です。

その本に体験版のRST(リーディングスキルテスト)が掲載されています。

RSTとは、文章に書かれている意味を正確にとらえる力(基礎的な読解力)を測定・診断するテストです。

以下のような能力値7分類で評価します。

・係り受け解析

文の構造を正しく把握する。読解力の最も基礎となる能力。

・照応解決

代名詞が何を指しているかを正しく認識する。

・具体例同定(辞書)

辞書の定義を用いて新しい語彙とその用法を獲得できる。

・具体例同定(理数)

理数的な定義を理解し、その用法を獲得できる。

・同義文判定

与えられた二文が同義かどうかを正しく判定する。語彙力や論理力が必要。

・推論

既存の知識と新しく得られた知識から、論理的に判断する。

・イメージ同定

自分の読解力について、「〇〇部分が弱い気がするなあ・・・」と思いながら体験版のRSTをやってみました。

実際に自己採点をしてみると、まさにその通りの結果が出ているではありませんか。

_:(´ཀ`」 ∠): (ちょっとショックでした・・・・)

・

・

・

私のことはさておき、 今年の研究主題の「・・・確かな学力を身に付けた生徒の育成・・・」を進めるにあたって、個々の生徒を読解力の面からしっかり分析してみる必要があるなと考えているところです。

9/13 準備

15日のすき納涼花火大会は、須木中学校のグラウンドを会場にしています。今日から様々な物品が搬入され始めました。

地域への貢献という意味も込めて、今日の午後は会場設営の手伝いをしました。毎年恒例のフェンス設営です。

生徒たちは慣れた手つきで次々と運んでで組み立て行きます。

2時間とっていましたが、1時間で終了することができました。

当日は、18:50頃から中学生のダンスパフォーマンスが行われます。

今年は、新たに購入したカラフルな法被を着て踊ります。

ご都合のつかれる方は屋台等も出店していますので是非ご来場ください。

今日は、吸い込まれるような空の青さが印象的でした。

9/12 ライフプラン

今日の3年生でライフプランニングの授業が行われ、その中で金融庁のライフプランシミュレーターを用いました。

こちらから利用できます → 金融庁

これは、現在の自分のの収入・支出などの情報や将来の計画を入力することで、将来の家計収支をシミュレーションし、結果をグラフで確認することができるものです。

生徒たちは、最初の入力では自分の理想の収入や支出などについて「これくらいかな」と入力していきますが、実際に示されたグラフを見ると大きくマイナスなったりして驚いていました。

生徒たちは、収入に応じて計画的な支出や貯蓄をすることの重要性を実感として持てたとても良い経験となりました。

9/11 スキルup

昨日、理科の自由研究の審査会があり、本校の理科担当が出席しました。

残念ながら本校からの入賞はありませんでしたが、次年度に向けていろいろ刺激になったと報告がありました。

他校の出品された研究の多くが、手書きではなくPC等で作成・印刷されたものだったそうです。

手書きは生徒の思いが伝わってきて好きですし、手書きのイラストや図を交えてまとめるのが大変上手な生徒もいます。しかし、多くの生徒にとっては後から修正や追加する場合は書き直しになるなど大変な面が多いのも確かです。

今後はタブレットPCを使う場面が多くなるでしょうから、慣れの面からもPCで作成するようにした方が良いのかもしれません。

なにより、レイアウトを変えたり、グラフなども見やすいように何度も形を変えたり、目盛りを変えたり試行錯誤や工夫ができます。

また、理科の自由研究の下地として、普段の授業の中で予想を立て、実験し、結果を考察しまとめる場面で活用できます。

授業の中で、タブレットを活用して実験レポートを作成する経験を積むことが可能です。

大学などでもレポートの提出は電子データで行うことが当たり前の時代です。

自由研究の場面だけでなく、高校進学後や社会に出てからも必要とされるスキルを高めるチャンスになると思います。

9/10 原石

生徒達が、自分がダイヤの原石だと思えないのには2つの理由があると思います。

・「何で磨けばよいのかまだ気付いていない。」

・「まだまだ磨きが足りない」

教師がどうかかわるかが問われます。