校長より

12/11 古文

1年生の学級通信にデイリーノートの内容が紹介されていました。

授業で習った古文で日記を書いているというものです。

今日は、調理実習がありけり。

なますととうふのすまし汁を作りぬ。

今回は手際よくできざりけり ・・・

けふは部活に的を当つというならはしせり

当たりはすれど、的はこはくいと難しかりけり ・・・

学校での出来事を書いているだけですが、古文にすると何となく平安時代の頃の様子として頭にイメージが浮かぶのは私だけでしょうか。

しかし、何と言っても学校で学習したことをこのような形で使ってみるというところが素晴らしいなあと思いました。

ちなみに、文章を作るにあたっては、ネットやChatGPTを利用したとのことです。

さすが現代っ子ならではです。

自分で現代文を古文にするのはなかなか大変です。辞書を片手にやろうとしても時間がかかりますし、何より訳したものが正しいかどうかもわかりません。

このようにAI等の力を借りて手軽に翻訳すことができることは、古文の理解を深める上でとても役立つ方法だと思います。(もちろん、AIの翻訳が正しいことが前提ですが)

12/10 備え

昨日の午後に、西諸県地区へき地・小規模校教育研究会の研修会がえびの市立岡元小学校で行われました。

その中で、高原町立広原小学校の「自分の命を守る防災教育」についての実践発表がありました。

広原小では毎年1月26日を新燃岳を考える日とし、町教委作成の「百人の記録」を用いた学習や、ヘルメット着用集団下校、町内小・中学校一斉引き渡し訓練などを行っていることが紹介されました。

2011年の新燃岳噴火から13年が経ちますが、現在も県の火山情報のメールでは火山性地震が増加しているとの情報が配信されています。

須木地区も霧島火山帯に含まれていることを考えると、噴火への対応について備えておくことが大切だと改めて考えさせられました。

12/9 マウス

1968年の今日(12月9日)は、「ITの父」と呼ばれるダグラス・エンゲルバート氏によってインターネットの歴史の出発点となるデモンストレーションが行われた日だそうです。

このデモンストレーションでは、専門家しか操作ができなかったコンピュータを誰でも操作できるよう開発されたマウスが披露されました。

その時のマウスは本体に金属の車輪がついていてその回転で移動を読み取っていました。その後回転するボールに、そして現在は光による読み取りへと進化はしていますが、基本的な原理や使い方はほぼ同じです。

それまで世の中になかったものを新たに発想するだけでもすごいですが、現在も同じ原理で使い続けられる程の普遍性を持ったレベルのものがその当時につくられたことも驚きです。

今も世界のどこかで、同じような普遍性をもつ発明がなされている途中かもしれません。

12/6 友情

今日の校内ロードレース大会は、天候には恵まれましたが、風のために体感温度が低く、応援するには少し寒い日でした。

私は長距離走は苦手で、中学も高校もほとんど最後から一桁の順位でした。

特に高校時代の長距離走大会は10㎞だったため、全校生徒(1500人位?)が見ている中で、校門を通過して運動場のゴールに向かうまでが苦しいやら恥ずかしいやらで大変でした。

もう少し早ければ、集団に紛れてゴールできるのに・・・。

長距離走の時期になるといつも思い出されます。

そんなことを考えながら今日のレースを見ていたときです。

生徒がどんどんゴールし、最後尾の生徒が学校の近くに見えてくると、何人かの生徒が一緒に伴走を始めました。

ゴール直前まで声を掛け、励ましながら走っています。

周りの生徒や先生方からの声援もより大きくなりました。

本人はとても心強かったのではないかと思います。

生徒達の相手を思いやる気持ちに触れ、冷たい風が爽やかに感じられた瞬間でした。

12/5 研修

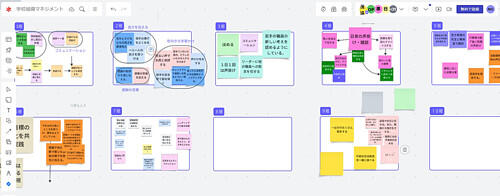

本日は、9:30~14:30まで、「学校組織マネジメント研修」を受講していました。

県教育研修センターの講義にリモートで参加しながら、演習も行うという内容です。

校長としてどのように学校組織を運営していくかということについて、講師の先生のお話以外にも他の校長先生方の意見や実践をうかがうことができ、大変実りある研修でした。

昔はグループで付箋にメモした内容を模造紙に貼り付け、それを見ながら対話を深めていました。

しかし、今は画面上(下の写真)の付箋に遠隔操作で入力し、リアルタイムに全員で共有可能となっています。

凄い時代になったものです。

12/4 日本の観客

メモ帳より

--------------------------------------

30年以上前の話です。

当時のソ連のバレーボールナショナルチームは日本で試合をすることを望んでいました。

なぜか。

ソ連のチームは、ヨーロッパのどの国へ行っても、審判が相手側に有利な判定をしたり、どんなにファインプレーをしてもブーイングをされたりしていました。

しかし、日本の観客だけはファインプレーには敵味方関係なく拍手をしてくれていたからです。

そんな時、バレーボール世界大会でソ連対日本の試合になりました。主審は、当時の東ドイツの審判員です。

その主審は当然の事ながら、ソ連チームに有利な判定を度々行ったのですが、日本チームは「それもゲームのうち」と抗議らしい抗議は行わなかったそうです。

ところが、これにキレたのはソ連チームでした。

ソ連チームの選手らが、「どこに目を付けてるんだ!」、「今のは、俺が触っているだろう!」と抗議をして、日本のポイントにしたのでした。

12/3 探究心

昔の話ですが、ある時、アメリカのロケットの制御に使われていたICが一斉に不具合を起こしたそうです。

原因はICの内部で生じた錆で、それが原因で回路が焼き切れていました。

ところが、よく調べてみると、同じ回路に同等品の日本製ICを使っていたロケットでは一つも不具合は出ていませんでした。

アメリカで作られたICだけの不具合だったのです。

勿論どの国のIC工場でも、作業員は手を洗ったり、専用の全身を覆う服に着替えたり、全身の埃を吹き飛ばしたりして、目に見えない程の小さなごみでさえ一切持ち込まない状態にしてからクリーンルームで作業をします。

ではなぜ、日本製だけに不具合が出なかったのでしょうか。

それは、日本のメーカーだけが、女性の口紅に含まれる油脂分が蒸発して回路に付着しサビの原因になるということを突き止めていたからです。

日本のメーカーは、ICを製造する部屋にお化粧して入ることを禁じていたおかげで不具合を出さずに済みました。

一方、そのような対策をしていなかったアメリカ製は、製造後、ある一定期間が経つと一斉に断線してしまったのでした。

1980年代に日本がIC等の半導体の世界一の製造国になるまでには、原因が分からない不良品の大量発生により良品率が下がる現象にたびたび悩まされ、それを製造現場の努力で克服してきました。

例えば何か月もかかって、衣服に付着している微量塩分や、空気中に含まれる微量塩分が原因であることを実験を何度も繰り返して発見し、それを除去する方法(体から飛沫が出ない服の開発や工場内に取り入れる空気をきれいにするフィルターなど)を開発しました。

また、近くの高速道路を通過するトラックの振動が原因であることを突き止め、工場の周りに大きなお濠を作って解決するなど、技術者の探究心と涙ぐましい努力の積み重ねがあったのです。

12/2 スタック

12月1日の駅伝大会では、中学生が走るコースに先回りして写真を撮っていました。

中学生の最後の走者は、11区で、スタート地点は山麓線沿いの消防団の建物前でした。

近くまで行ってみると、近くの農道は路肩駐車が連なっています。

農作業の邪魔になると申し訳ないと思った私は、近くに実家の田んぼがあったので、入口の斜面に駐車して歩いて撮影に行きました。

撮影を終えた後に戻ってきて車のエンジンを掛け、出ようとしましたがタイヤがスリップして前に進みません。

「やばい」

降りて前輪を見てみると、斜面の泥が朝露でしめっていたためスリップしていたのでした。

「しもたあ・・・」

と思いつつ、近くの小石をたくさん拾ってきて前輪に噛ませ再スタートしてみます。少しは前に進むのですが、抜け出せません。

「いっとっしっから、実家からトラクターを持っくいか、天気が良かで、じだが乾っとを待っちょっからでよかろ・・・」

「うんにゃ、いっき戻らんと閉会式の写真が撮れんが・・・・!」

と思いを巡らせていたその時、一人の男性(Aさん80代)がこちらに向かって歩いてきます。

「くいまをへらけたっじゃろ、いまBさんがトラクターをもっくっで、だいじょっじゃが」

と叫んでいました。

二人で車の状況を見ていると、Bさんがトラクターに乗ってこられました。

「こんトラクタをどけつなぐいけ?」

「うんにゃ、うしとから押せばいごっとじゃねけ」

と二人で話しています。

わたしも、後から押せば抜け出せそうな感触があったので「うしとから押してもらえば、たぶんだいじょっじゃひが」と伝え、二人に押してもらうことにしました。

おかげさまで、無事にスタックから抜け出す事ができました。

まさか自分の車がスタックするなどとは考えてもいませんでした。

危機管理がたりないなあ~と反省しきりでした。

しかし、周りの家も遠かったので、誰も気付かないないだろうなと思っていたら、思いがけず助けに来てくださり正直驚きました。

家からちらっと見えただけだと思うのですが、すぐに助けに来てくださったお二人には感謝しかありません。

しかもトラクターまで出してくださるとは。

人の優しさに触れ、心が暖かくなった1日でした。

11/29 協力

今日の午後からは出張やお休みが多かったため、残っている職員が少ない状態でした。

そのため、帰りの会を合同にしたり、部活動を見てもらったりなど、残った先生方が協力してバッチリ対応をしてくれました。

年に何回か、出張者が多くて職員数が足りない日があるのですが、毎回職員がお互いにうまく調整をして対応してくれるおかげで、生徒が下校するまで何事もなく過ごせています。感謝です。

ところで、今日は人手が足りなさそうなので、自分が帰りの会に行ってもいいけどなあ…などと思っていたのですが言い出せませんでした・・・。

11/28 荘厳

今日の須木は朝から曇りがちな天候でした。

朝学校に着いてみると、一瞬できた雲間からの光で校舎が黄金色に照らされています。

なんとも荘厳な光景で、思わず写真を撮ってしまいました。

朝の数分間の出来事でした。

11/27 落ち葉掃き

学校の周りの木々は落葉樹が多いため、この時期は校門付近の道路や学校の駐車場は落ち葉でいっぱいになります。

朝のボランティア活動で生徒が綺麗に掃いていますが、夕方には朝の状態に戻ってしまいます。

それでも毎朝熱心に活動する生徒達は本当にすごいなあと感じています。

11/25 活性化

メモ帳より

--------------------------------------

人間の脳は、「自分は間違っていない」と思っている状態の時は思考停止しているそうです。

そして、「自分はもしかしたら間違っているかもしれない」と思っているときはすごく活性化しているというのです。

11/22 情報量

歴史上、情報量が爆発的に増えたのは、主に以下の3つのタイミングだと言う見方があります。

・活版印刷機の発明

・電気通信(電話、ラジオ、テレビ)の発展

・インターネットの発明

特に現在はコンピュータの活用で、あらゆる情報がデジタル化されています。

コンピュータで扱うデータはどのくらい存在するのでしょうか。

2020年の時点で、全世界で生成されたデジタルデータの量は約44ゼタバイト(ZB)と推定されています。(1ゼタバイト = 1兆ギガバイト(GB))

さらに2035年までにはこの数値が1,000ゼタバイト(1ヨタバイト)を超えると予測されているそうです。

具体的な分野で見てみます。

神戸大学大学院教授の岩田健太郎氏によると、医学の分野では、1950年時点で医学知識が倍になるには,50年かかっていたそうです。それが1980年には7年になり,さらに2010年には3.5年になっています。そして2020年には,なんとたったの73日で医学知識は倍になると見積もられているそうです。(2014年時点)

これを受けて岩田氏は

「知識の総量」で勝負する時代は終わったのである。「自分がどのくらい物知りか」を誇るよりも,むしろ「自分がどのくらい知らないか」にどれだけ自覚的であるか,のほうがずっと知性をはかるにはふさわしい。ソクラテスの「無知の知」である。・・・

と言っています。(出典)

11/21 錯視

NHKでFRONTIERS(フロンティア)という番組を放送しています。

10月31日の放送分を録画していたのですが、ようやく昨日見ることができました。内容は「世界は錯覚で出来ている」です。

通常、自分の目で見たり感じたりしていることは事実であるという前提で生活していますが、実は必ずしもそうではない場合もあるという内容です。

下の画像を見てください。鏡の手前にある造形物は4つともハート形ですが、鏡に映った像は、手前の造形物とは全く違った形に見えます。さらによく見ると、左から2つ目のハート形は手前と鏡の像が同じ向きになっています。

画像出典:https://www.nhk.jp/p/frontiers/ts/PM34JL2L14/episode/te/QPW3MM4N47/

この造形物は、明治大学の杉原厚吉教授が開発したものです。興味がある方は、「錯視 明治大学」で検索してみてください。

例えば、向かい合う2人が、上の写真の造形物を間に置いた場合、相手は「トランプの4種類のマークがある」と言い、もう一人は「ハートが4つだ」となり、話が全くかみ合わない状況になってしまうというわけです。

錯覚というわけではないですが、思い込みを除外するためにも物事を多面的にとらえるのは大切だなあと感じたところでした。

しかし、どういう作りになっているのか、この画像を見ただけではパッと思い浮かばないですね・・・。

11/20 整備

12月6日(金)に校内ロードレース大会が行われます。

先日ご紹介した通り、生徒達は体育の時間に練習を始めているところです。

9月の花火大会以降、用務員さんと通学バスの運転手さんのご協力で、運動場の草刈りを続けていただいていました。

おかげさまで芝も短く刈られ、運動場全体が美しい状態を保っています。

現在はロードレース大会に向け、生徒達が気持ちよく走ることができるように、トラック内に伸びた芝を除去して走り易くしていただいています。

11/19 宝

メモ帳より

-------------------------------------------

子どもはみんな、かけがえのない宝をどこかにしまい込んでいる。

むしろ隠している。

教師の仕事は、あらゆる手を尽くしてそれを探し出し、掘り起こすことなのだ。

11/18 準備

私は生徒の登校時間頃から駐車場や校門付近の落ち葉を掃くようにしています。

登校した生徒は7時40分になると朝のボランティア活動に取り組みます。

ところが、今日は、生徒は登校してくるのに朝のボランティアに出てくる生徒がいないなあと思っていました。

よく考えてみたら、6月の生徒総会でテストがある週の朝のボランティア活動は中止にすると決まっていたのでした。

生徒は教室にいるのはわかっているのですが、一人で掃いていると何となく寂しい気持ちになってしまいますね・・・。

ということで、今週は校内テストが行われます。そのため、今日からテスト前学習期間となり、5時間授業で終わです。

いつもより1時間程早く学校から帰ることができます。

生まれた時間を有効に利用して、テストに向けた準備をしてほしいなあと思っています。

11/15 緊張感

本日、3年生と保護者に向けて高校入試説明会を行いました。

最初に校長の話が設定されていましたので、次の2点についてふれました。

(1)お互いに緊張感を持つこと

入試事務について、3年職員は非常に緊張感をもって取り組みます。

作成した文書に誤字脱字を含め、絶対に間違いがあってはいけないし、提出物の期日は絶対に守らないとならないからです。

生徒の皆さんも、これから様なざま文書などを提出する機会がありますが、期日をしっかり守り、誤字脱字などがないようにしなければなりません。

お互いに緊張感をもってしっかりと取り組むことが大切です。

(2)自分の将来をしっかりと考えておくこと

高校入学後のことだけでなく、高校卒業後の10年、20年先の自分の姿を想像して、志望する高校のその学科がどうかかわっていくのかを考えてください。それが、志望理由につながりますし、さらに自己推薦書の内容を書くときや、私立や県立の面接にも役立ちます。

特に県立推薦を考えている人は、志望校の推薦要件をしっかり読んで、その高校が何を求めているのか、自分はどの要件を満たしているのかを理解しておくことが大切です。

11/14 熱意と工夫

本校の図書室の現在の蔵書数は6047冊です。

蔵書率を計算すると、99%を超える状況となるので、ほぼ基準値は満たす水準となっています。

トップページでも紹介しましたが、週1回木曜日に図書支援員の方が来校され、図書室の管理をしてくださっています。

新規購入の本についても、職員や生徒の意見を反映させていただき、多彩な本を選んでいただいているところです。

新刊コーナーを見ると分かるのですが、話題になっている本もたくさんあります。展示の仕方にも季節感を出す小道具を工夫していただき、展示を見るだけでも楽しい気持ちになります。

ただ、司書が常駐しているわけではないので、生徒は係のいる昼休みにしか図書室を利用できません。

そんな状況ですが、図書の貸し出し数は、毎月去年を上回る状況で推移しています。

これも支援員さんの熱意と工夫の成果だと思います。感謝です。

11/13 道具

今日は少し時間に余裕があったので、以前から気になっていた管理棟北側の溝の土砂の除去作業をしました。

下の写真の左側は作業前の様子です。長年の雨による土砂の流入で、ほとんど溝が埋まった状態でした。(右側は作業後の様子)

実際に土砂を取り除いてみると、一輪車に大盛3台分もありました。

すぐに終わると思っていましたが、一人で土をすくって、捨てに行って・・・と、この作業だけで30分くらいかかりました。

最近は、豪雨などで土砂災害がたくさん発生しています。

今日の作業をとおして、被災者の皆さんの苦労とボランティアの方々の重要性を改めて感じました。

さて、今日の作業では、清掃担当の職員が専用の溝掃除の道具を買ってくれていたので大変助かりました。

この道具なら幅の狭い溝でもばっちり使えます。

普通の平スコップは大きすぎて使えないので、この道具がないともっと時間がかかるところでした。

人手も重要ですが、作業に適した道具があるということも大事だなあと思ったところでした。