校長より

7/4 しきり

須木中学校は校舎と体育館の間に、古い外トイレがあります。

正面には見下ろす形で運動場が広がり、遠くには須木の山並みがよく見える素晴らしい場所です。

上の写真ではわかりにくいですが、なぜか便器の間の仕切りが低く、小学校用の作りなのでは?と感じていました。

生徒は別のトイレを使っているので、普段使われることはほとんどありません。

しかし、今月末の河川プールのイベントがあり、その際に使う方がいたら使いにくいかも・・・と心配をしつつ、まだそのままにしていました。

ところが今日、教頭先生が「ちょっとやってみます」と、忙しい中にも関わらず作業をされました。

元々の仕切りの上に板を取り付けて高くしてあります。

予算のない中で工夫して対応していただきました。

ちょっとしたことですが、使用感に大きな違いが出ます。

教頭先生の素早い対応と工夫はさすがです。頭が下がります。

7/3 ロケット

先日H3ロケットの打ち上げが成功しました。

H2ロケットの試験機1号機が1994年に打ち上げを成功させましたので、それから約30年になります。

日本では、水素を燃料とするロケットエンジンの開発が1973年頃から始まりました。

H1ロケットで実用化した後、H2までに約20年かかっています。

一方アメリカでは、1960年代にすでに水素を燃料とするロケットエンジンが使われていました。すごいですね。

H2のロケットエンジンについては、『メタルカラーの時代』シリーズ(著:山根一眞)で、開発者の話を読んだことがあります。

この本で表には出ない技術者の苦労や努力や工夫、そして困難を乗り越えようとする意識と技術力の高さを知ることができ、見方が変わりました。

水素エンジンだけでも、ここには書ききれないほどの技術的ブレークスルーが必要でした。

燃料の液体水素がマイナス250℃以下のため、燃料タンクの断熱に工夫が必要だったり、水素を燃焼させると3000℃にもなるのでそのままではロケットの吹き出し口が溶けてしまうため、燃やす前の液体水素で吹き出し口を冷やしながら燃焼させるようにしたり・・・などの対応が必要だったそうです。

さらに、なるべく軽く作りたいためにボルトナットを使わずに溶接にした部分に亀裂が入って爆発したり・・・。

エンジンを含め、すべて国産の技術で作り上げることを目指したため、実験をしては失敗し不具合を探し対応する、の繰り返しだったそうです。

打ち上げは成功して当たり前のように思ってしまいがちです。

多額の開発費や打ち上げ費用をかけているのですから、それはある意味仕方ありません。

いずれにせよ、ロケットを作る技術的困難のレベルの高さと、それを乗り越えるためにかけた時間と苦労を考えると、技術者の皆さんには頭が下がります。

参考--------

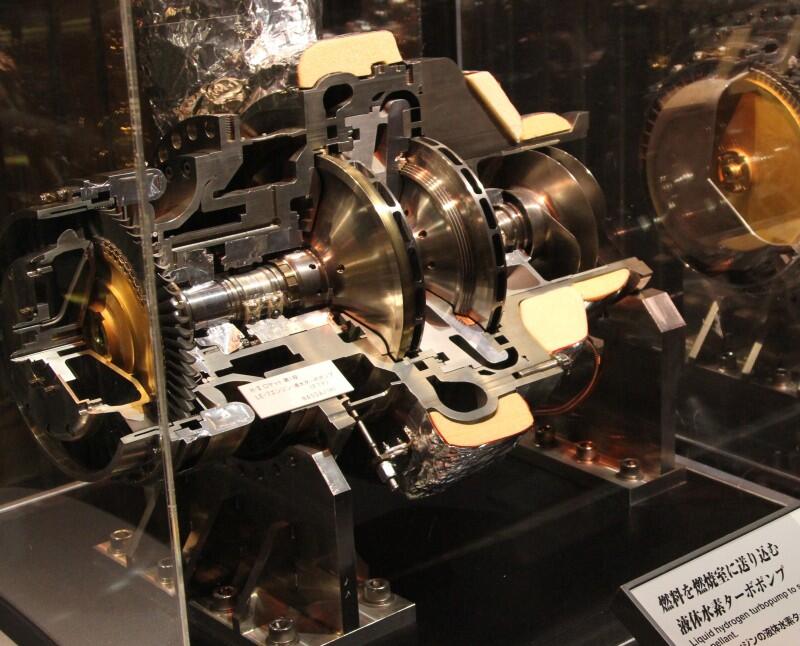

下の写真はH2についている液体水素をタンクから噴射口の根元にある燃焼室に送るターボポンプ。設計寿命は2000秒。

右端の円盤を、少し酸素を混ぜて一部燃焼させた液体水素(温度は550℃、215気圧)で回転させます。1分間に4万2300回転(1秒間に705回転)、2万4000馬力(タンカーなみ)

その力で、右側のスクリューのような部分を回転させ、燃料タンクからマイナス228℃の液体水素を275気圧にして燃焼室に送り出します。

もう一つ、液体酸素を送る同様のポンプがあります。

※この写真は種子島宇宙センターに行ったときに撮りました。横幅は1m位だったと思います。

7/2 河川プール

今日は朝から天気も良く、暑い日になりました。

すっかり真夏の感覚です。

学級では、クーラーと扇風機を使いながら熱中症に注意して授業を行いました。

2時間目が終わった頃、河川プールのイベントの件で商工観光課や地域振興グループ、青年会議所の皆さんが来校されました。

7月27日(土)に河川プールでつかみ取りなどのイベントを実施するにあたって、一般の駐車場として中学校のグラウンドを借用したいとの依頼でした。

つかみ取りなどのイベントは人気が高いらしく、遠方からも多くの参加者がやってくるそうです。

須木地区や須木中を知ってもらう絶好の機会でもありますので、二つ返事で協力をさせていただくことにしました。

よく考えてみると、自然の川で泳ぎ・遊ぶべるという、子ども達にとって素晴らしい体験ができる場所のすぐ隣に学校があるということはすごいことだと思います。

たまに川沿いを歩いていると子どもの頃を思い出して、飛び込んで泳ぎたくなる衝動に駆られることがあります。

しかし、生徒達から「そこの川で泳ぎたい」という言葉を聞いた記憶がありません。

河川プールは小学校までで、中学校になったら卒業という感覚なのでしょうね・・・。

ということにしておきたいと思います。

7月

出張や夜の会議で更新が遅くなりました。済みません。

夏休みまで、ちょうど3週間です。

本校は、夏休みに入って最初の週に、三者面談を計画しています。

3年生は、進路の話が中心です。

進路を選択する上で何を重視するか。

それは、各ご家庭で違うと思います。

その重視していることを保護者と子で共通認識として理解されているでしょうか。

ありがちなこととして、以下のようなことは大丈夫ですか?

子どもは自分の進路について・・・・・・

・迷いや不安があってもうまく話せない場合があります。

・友達に影響されて流されている場合があります。

・保護者の望む方向に合わせていっている場合があります。

・少ない判断材料だけで決めてしまっている場合があります。

・最初からあきらめている場合があります。

・保護者に反発することが目的の場合があります。

保護者は子どもの進路について・・・・・・

・子どもとしっかり話したから理解しているはずと思い込んでいる場合があります。

・子どもはすべて初めて体験することなのだと忘れている場合があります。

・「子どもに任せている」と言えるほど関わっていないのに言ってしまっている場合があります。

・保護者自身が子どもの頃の気持ちを忘れている場合があります。

・子どもの人生であることを忘れて自分の理想を押しつけている場合があります。

子ども自身がより良い進路選択をし、よりよい人生を歩んでいけるようにサポートすることが大切です。

靴箱

生徒校舎の会談の横に靴箱があります。

少ない生徒数なのでこじんまりしたものです。

毎日その横の階段を上がって2階に向かうときに目に入ります。

いつも見ていますが、どの靴もきちんとそろえて入っています。

生徒のを心を感じる一瞬です。

それはきれいに咲いたアジサイを見たときのようです。

*以前紹介したアジサイが咲きました

こより

七夕の季節になりました。

私が中学生の頃までは、各家庭で七夕飾りを作っていた記憶があります。少なくとも私の家では作って飾っていました。

折り紙を買ってきて、輪っかや三角形をつなげていったり、篭や編み飾りなどを作った記憶があります。

その際、飾りや短冊を竹に結びつけるための「こより」も一緒に作っていました。

和紙を細長く切って、端の方から糸のように撚ったものです。

これがなかなかうまく作れずに苦労しました。

自分としては、直径1mmくらいの細さにしたいのですが、細かったり太かったりしてしまいます。

ところが両親や祖父母はさすがでした。

紙を手にすると、スッスッスッ・・・とあっという間に糸のような細さで作りあげます。

感動しつつ、同じようにできたらなあと思ったものです。

今ではYoutubeに、こよりの作り方を解説する動画はいくらでもあります。

それを見て練習すれば、おそらく誰でも上手にできるようになるでしょう。

しかし、おじいちゃんやおばあちゃんから習うことに意味があるんですよね。

動画は一方的に説明するだけですが、おじいちゃんやおばあちゃんは違います。

技術を伝える話以外の部分に大切なものが含まれている気がします。

私の祖父母と父はすでに他界していますが、まだ母が元気です。

実家に帰って母にこよりの作り方をもう一度見せてもらおうと思います。

欅

中学校の玄関を入って正面に、木の切り株が飾ってあります。

立派な切り株だなあとは思ってはいましたが、それだけでした。

今日のお知らせにも記事をあげましたが、八重尾さんが七夕用の竹を切ってきてくださいました。

その時にこの切り株の話題になり、由来を聞くことができました。

7~8年ほど前、須木中学校の隣にあ神社の大木の枝が落ちて車に被害が出たため、この木を含め何本かの大木を切り倒すことになったそうです。

その時切り倒した欅(けやき)の木の切り株を記念に残したとのことでした。

年輪を数えてみたところ、はっきりと分かるだけでも90年以上は立っているようです。

この欅も約100年前は芽吹いたばかりの幼木だったこと。

そして須木中ができる前からそこに存在し、中学校に通う生徒たちをずっと見つめてきた・・・

不思議なことに、ただの切り株でしかなかったものが、その謂われを知ると何か特別な存在に思えてきます。

意識

今日の礼法指導が始まって最初に感じたのが、高校生の皆さんは姿勢が良い!ということでした。

見本を見せるときはもちろんですが、中学生に個別に指導をする場面で何気なく立って見ているときも背筋がピンと伸びています。

意識しなくてもできるように、これまでに鍛錬を積んできたのだろうと思います。

そして、中学生に教える様子から、自分たちが学んできたことに自信と誇りをもっていることが感じられました。

素晴らしい指導をしていただき感謝感謝です。

日章学園高校の皆様、本当にありがとうございました。

今日の授業をとおして、中学生が日本の伝統的な礼儀作法について理解を深め、これまでの立腰の取り組みに加えて実践してくれることを願っています。

安心

昨晩から明け方にかけて須木は大雨でした。

学校への通勤路にしている空き地も、珍しくくるぶしくらいまで水が溜まっています。(そのため、長靴で出勤しました。)

学校に着くと、教頭先生が生徒校舎の2階の雨漏りをきれいに拭き上げ、バケツを置くなどの応急処置をされていました。(教頭先生ありがとうございます!)

学校では、台風の時期は飛ばされたものの後片付け、冬は水道管の凍結による破裂・水漏れ対応など、気候の変化に応じて様々な対応が必要になります。

それらが教頭先生の仕事と決まっているわけではありませんが、学校の鍵開けをしているため、そういった場面に一番最初に遭遇しがちです。

というよりは、何か異常がないかをいち早く見つけるために、早めに学校に来て鍵開けをしているといった方が良いかもしれません。

また、教頭先生は学校の様々な不具合やその程度を把握しているので気になってしまうということもあるかもしれません。

いずれにせよ、最も大切なことは登校してきた生徒に危険等が生じないようにすることです。

忘れがちですが、 日々の安心は教頭先生によって守られています。

議事

今日は生徒総会がありました。

議事の中で質問がどのくらい出るか心配でしたが、何人か質問し、それに対して答えるという場面がありました。

このような場で質問できることは素晴らしいと思います。しっかりと中身を自分なりに考えている証拠です。

よりよいものを実現するためには議論が欠かせません。

大人になると話し合いや意見交換を行う場面が多くあります。

仕事上でもそれ以外でもです。

今日の生徒総会の一番良かったところは、何よりも全員が真剣に話し合いに参加する姿があったことです。誰一人例外はいませんでした。

そんな須木中の生徒達を誇りに思います。

先輩

昨日の新聞で、山中智郎さんが紹介されていました。

山中さんは須木中学校の卒業生で、小林高校・大学へ進学された後、アーティスト・イラストレーターとして活動されている方です。

私もつい先日の須木中央保育園の運動会に伺った時に、山中さんが今回の新聞記事にも載っている有名な歴史小説の装画を手掛けられていることをご紹介いただき、初めて知りました。

山中さんのサイトでは、たくさんの作品が紹介されていますので、ぜひご覧になってください。

どのイラストも独自の世界観にあふれ、強いエネルギーを感じさせる素晴らしい作品ばかりです。

須木中の卒業生の方がこのように活躍されていることは生徒達の励みにもなり、目標にもなります。

今後もさらに活躍されることを楽しみにしています!

朝活

3年生の実力テストが無事終了しました。

昨日が国・理・英、今日が社・数でした。

3年生にとっては、今週末は生徒総会があるため、生徒会や議長団の担当はさらに忙しい状況です。

さらに、来週は校内テスト(定期テスト)と、波のように次々と息をつく間もない感じで重要行事がやってきます。

そのような中で、生徒も先生方もよくやってくれています。ありがたいです。

その週末に行われる生徒総会の議題に、「朝活動(始業前に行っているボランティア活動)をテスト前や受験前はしないようにできないか」という内容が出されています。

3年生はテスト日の今日も朝活に一生懸命取り組んでいました。

朝活は、中身10分、準備と片付けまで含めて約20分の活動で、数年前の生徒会で決めた取り組みです。しかし、その頃を知る生徒は当然いません。

生徒が入れ替わるので、決めた当時の意義や意識はなかなか受け継ぐのが難しいようです。

決めた当時も今回の議題に関することについて多少は議論されたのだろうとは思いますが・・・。

今回の生徒総会では、生徒達がどのような意見を出し合い、どのような形で決着がつくのか楽しみです。

活発な議論をして欲しいと思っています。

活躍

今日の午後は、高校説明会があり、県立高校3校、私立高校2校の先生方が説明に来てくださいました。

私は最初に生徒・保護者への挨拶を行い、その後は校長室で来校される高校の先生方のお迎えを担当しました。

説明会の最初の挨拶では、すでに行きたい高校がはっきりしている生徒もいるが、それとは別に様々な高校・学科の特徴について知って欲しいこと。そして、自分が知らないだけで、知ることで興味が持てる場合もあるかもしれない。そういう視点で聞いて欲しいと生徒達には伝えました。

さて、ある高校は先生と一緒に須木中の卒業生が来ていました。高校はどうですかと聞くと「楽しいです!」という返事が返ってきました。また、ある高校の案内チラシは、須木中の卒業生が製作に関わって作り上げたとのことでした。

卒業生がいろいろな場面で頑張っている様子や活躍する様子は在校生の励みにもなりますし、良い刺激にもなったのではないかと思いました。

本日お世話になった高校の皆様ありがとうございました。

InBody

6月15日(土)のミニバレー大会の合間にInBodyによる測定をしてみました。

InBody(インボディ)とは、人間の体を構成する水分、タンパク質、ミネラル、体脂肪などの体成分を定量的に分析する体成分分析装置のことです。

筋肉の付き方やバランス、内臓脂肪レベル、基礎代謝量、身体のどこに体脂肪が多いのかなどを測定でき、結果がグラフ等で表示され、改善点が一目でわかります。

測定したところInBodyスコアは100点中79点でした。

InBodyスコアは80点が基準となります。80点は体重・筋肉量・体脂肪量が「すべて100%に揃った状態=健康的な体成分の状態」だそうで、ぎりぎり1点足りませんでした。

BMIと体脂肪率が標準をやや超えていた程度でしたので、今後の努力次第では1点はクリアできそうです。

それにしても、数分もかからずに各種測定ができる凄いマシンです。

測定する機会を作ってくださった、小林市保健センターの皆様ありがとうございました。

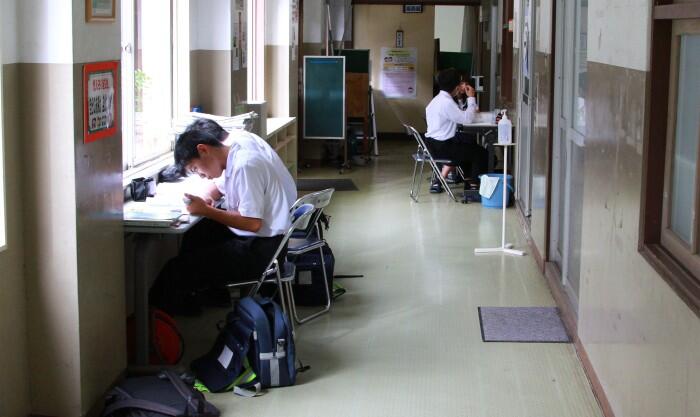

切替

3年生は地区中体連大会も終わり、いよいよ受験に向けて気持ちを切替える時期となりました。

素晴らしいことに、現在、須木中では放課後の職員室前の廊下で勉強する3年生の姿があります。

ぜひ、3年生全員で志望校合格に向け頑張ってほしいです。

再会

今日は、2,3年生が着物の着付けを体験しました。

講師の先生と生徒さんは、遥々宮崎市から1時間を超える時間をかけて来てくださいました。

校長室で、授業開始前の10分間程お話をしましたが、生徒さんは3年生で、近々美容師の国家試験を受けるとのことでした。

試験前の貴重な学習の時間を須木中の生徒のためにいただいて感謝しかありません。ありがとうございました。

授業中も、生徒一人一人に丁寧に対応していただき、慣れた手つきで手際よく着付けをしていきます。

まだ高校生ですが入学して2年間でこんなに成長するんだと感心しました。

3人の生徒さんに出身を聞いたところ、一人が以前勤めていた中学校出身でした。

授業後の帰り際に「あなた、バドミントン部だったよね!」と声をかけると「はい!」とマスクをしたままでしたが嬉しそうな返事が返ってきました。

まさか、こんな形でお世話になるとは思ってもおらず、うれしい再会でした。

飾り棚

玄関を入って右側奥に、これまでにいただいたトロフィーや盾が飾ってある飾り棚があります。

平成3年4月に上九々瀬地区の 今重友行 様から寄贈いただいたものです。ありがとうございます。

今も大切に使わせていただいています。

最近は、新たなトロフィーや盾を追加することができなくて大変申し訳なく思っています。

そこで、せめて古くなったリボンだけでも交換したいと思い立ちました。

現在は以下のような状況です。ちょっと寂しげです。(右側の2つのトロフィーはリボンを試しに換えてみたものです)

すべて付け替えたらまたご紹介したいと思います。

自分自身の言葉

過去に勤めた学校で、普通科高校希望のある生徒の面接練習を担当したことがあります。

この生徒は、高校卒業後専門学校に入り、最終的に美容師になりたいという夢をもっていました。

練習で様々な質問をしましたが、学校生活や部活動のことなど、一般的な質問には的確にしっかりと答えることができていました。

しかし、希望する高校の志望理由を言ってもらったところ、他の質問に比べてどうもすっきりしません。

それは本人も感じていたようでした。

そこで、本人と次のような雑談をしてみました。

私:「どんな美容師になりたいの?」

生徒:「・・・ お客さんがたくさん来てくれる美容師?・・・かな?」

私:「お客さんがたくさん来てくれるためには何が必要だと思う?」

生徒:「・・・ カットが上手?」

私:「カットが上手になるためにはどうすればいいの?」

生徒:「・・・ 練習?」

私:「ということは、カットが上手い美容師になりたいということかな?」

生徒:「・・・まあ、そうですが・・・」

~(省略)

私:「今、いろいろな思いを話してくれたけど、結局まとめてみると、あなたがなりたいのはどんな美容師ということかな?」

生徒:「お客さんを笑顔にできる美容師です。」

私:「そうだよね。お客さんを笑顔にできるって素晴らしいよね。』

生徒:「はい」

私:「じゃあ、具体的にお客さんを笑顔にするためには何が必要なんだろうね。」

~(省略)

というような感じの会話でした。

この生徒は美容師になるという夢はあっても、目的の部分が自分の中ではっきりしていなかったのです。

その職業で何をしたいかという目的が明確になれば、高校では何を経験し、何を学び、どう過ごしておく必要があるかが見えてきます。

そうすると自分自身の言葉で明確な志望理由を語れるようになります。

教師はその目的の部分を引き出してやることが大切だと思います。

お詫び

皆様にお知らせです。

本日の記事を完成させたのですが、PCのトラブルですべて消えてしまいました。

明日、改めて掲載します。

面接

今日は入試の面接についてです。

昨年度は、3年生の面接の指導に何回か加わえてもらいました。

生徒達が一生懸命に取り組んだ結果、入試までにはとてもしっかりと話ができるようになったと思います。

入試前の最後の面接練習では、落ち着いた対応ができていてすごいなと思っていました。

しかし、担任によると、本人たちはとても緊張していて、内心ドキドキして大変だったらしいです。

私としては、緊張させないように言葉遣いは丁寧に、笑顔で、和やかな雰囲気になるように気をつけていたのですが・・・

それまでの練習で、面接で聞かれそうなことはもちろん、あまり聞かれないようなことまで、とにかくあらゆる質問をしたのが原因かもしれません。

生徒達は、「また予想外のことを聞かれたらどうしよう」「うまく答えられなかったらどうしよう」などと考えて緊張しますよね。

高校によって違うと思いますが、面接の目的は書類や点数からは見えない部分にあるのではないかと思います。

受験生の目的は自分をどれだけ知ってもらえるか、アピールできるか。

そのためには何が必要なのでしょうか。

そこに求められるのは、アナウンサーのような資質(良い発音でなめらかに、よどみなく正確に原稿を読む)ではなく、自分を自分自身の言葉で語れるかどうかだと思うのです。

その「自分自身の言葉で語る」ためには、昨日書いた「柱」が重要になってくると考えます。

(つづく)