心の声

【校長室】卒業式を前に

明日第77回卒業式を実施する。これまで何回も卒業式に参加してきたが、第3学年学級担任としての卒業式は、2回しかない。1回目は出席番号1番の氏名点呼途中ですでに泣き崩れ、その後悲惨だった(他からは史上最高の卒業式だったと言われるが)ことを覚えている。もちろん、一番の生徒の名前は、今でもはっきりと覚えている。2回目は6年前で、昨年成人を迎えた子供たちである。そして今回、管理職しかも校長という立場で参加することになる。定番の衣装であるモーニングは父から譲り受けたが、上半身が入らずレンタルで準備した。

ところで、卒業式の礼法指導と言えば、3年の先生方や保健体育科、生徒指導部の先生方が中心となって行いがちであるが、本校では生徒主体で練習をさせた。学年での予行練習を重ねながら、時折顔や口を出し、少しずつ修正していった。その中で感心するのは生徒の取り組む姿勢である。集団行動が行き届き、場の力が根付いている生徒たちにとって、各所作を身に付けるのは造作もないことのようである。細かな指導を加えても即実践し、対応できる力がある。あとは、卒業式当日、本来の力を十分に発揮できるかである。そもそも生徒の能力はあるものの、教職員の指導が熱心すぎて至れり尽くせりである本校。いつのまにか教職員の顔色をうかがいながら行動するような場面も・・・。「指導どおりに動くことはできるが、生徒主体の動きができない。」これが本校生徒の大きな課題であった。そのため、1年間かけて、生徒が主体となって活動する機会を増やし、生徒の失敗に対し、叱責ではなく成功への導きを中心とした指導をするよう、先生方にお願いしてきた。おかげで様々な場面で生徒の活躍を目にすることが増えた。時には、教師の意にそぐわない行動もあるが、それも成長の一過程と捉え、見届けながら指導に生かすか、それとも、以前のように教師主導で生徒の主体性を後退させるか。それは、本校教職員の心構え一つである。少なくとも生徒の成長する機会を我々教職員の主観や都合で奪うわけにはいかないようにするのが、校長の職務の一つである。

そういう観点から、生徒主体の式練習を推進したところ、予行練習はなかなかのできばえであった。当日は、およそ28名の来賓がお越しになる。その人数を3年生に伝えたとき、歓声が上がったことにびっくりした。3年生も多くの地域の方々に晴れ姿を見てほしいようである。私も生徒の名前を読み間違えないように、そして授与のタイミングや式辞の読み方等、多くのことに気を配りながら、卒業式当日を迎えたい。生徒にとって、保護者にとって、地域の方々にとって思い出に残る卒業式ができると確信している。

令和6年3月14日(木)

【校長室】新たに

先日、立志式を実施した。この「立志式」とは、中学2年生が、日本において古くから伝わる「元服」にあたる儀式を行い、一人の人間として『志』を立て、人生の方向性とそれを成し遂げるために、自身の将来を設計する式である。コロナ禍の3年間は、規模を縮小し、総合の時間に生徒主体の運営で実施していたが、昨年度5月にコロナが5類に移行し、学校における行事等、様々な教育活動の見直しがされている今、この立志式の実施方法についても第2学年が中心となって検討を重ねた。全てをコロナ以前の実施方法に戻す必要もないが、儀式的行事であるため、来賓の御臨席を賜り実施した。

ところで、令和7年度には上野中が高千穂中に統合される。その準備を少しずつ行っているが、同じ町内の中学校とは言え、それぞれの学校文化は異なる。一つにまとめていくのは決して容易なことではないが、働き方改革やコロナ感染症の5類化移行により、コロナ「以前の」学校生活にほぼ戻り、教育課程の見直しが加速化している今、「新たな学校づくり」の良い機会であるとも言える。ただ、学校教育の現場は、前年踏襲をする傾向が依然として根強く残っているのは否めない。学校現場はなぜそんなに「以前」にこだわるのか。「以前」がすべて正しいわけでもない。むしろ、教師の負担軽減を図ろうと、全国で「働き方改革」に向けて様々な取組を行っているにもかかわらず、「以前」のような計画を企画・立案し、何とか実施しようと試みてしまう傾向がある。あたかも「以前」のように実施することが正しいとしているかのようである。実際、現中学生は「以前」の中学校の行事をほとんど知らないので、この3年間中止されていた教育活動はそもそもないものとして、また、縮小されていることは、それが「通常」と捉えている可能性が高い。そういう観点からも、「以前」を植え付けられていない現中学生にとっては、「新たな学校づくり」は絶好のチャンスとも考える。

私の学校経営上の視点は「生徒にとってどうなのか」である。学校における様々な教育活動を実践していく上で、我々教師の意向の前に、主役である生徒にとって有意義なものであるか、生徒の実態に応じているか、あるいは生徒の考えがしっかりと反映されているか等を重要視している。生徒は、様々な制約がある中で、どのようなことに注意して、どのようにすれば楽しく充実した学校生活を送ることができるのかという場面に何度も直面し、多くのことを学んできた。したがって、柔軟性や適応力は高くなっている。むしろ、過去にとらわれ、不易と流行になかなか乗りきれないのは教師の方ではないだろうか。次年度の教育課程を編成していくなかで、予測困難な時代を力強く生き抜くことができるように生徒を教育していくためには、思い切った改革が必要であり、それが、上野中との統合後、「新たな学校づくり」を目指す令和7年度の基盤となると言える。

さて、上野中との統合が報道されてから、統合後の学校生活がスムーズに行われるように、本校と上野中の生徒会が交流をはじめた。上野中は令和6年度が最後となる。閉校に向けて何かと忙しい日々が続くと予想される。高千穂中としては、統合後のことを考え、様々なことを準備しておく必要がある。統合後は、「以前」が通用しない。何を引き継ぎ、何を残して、何を新しくするか、両校のよさを取り入れた「新たな学校」をつくっていきたい。修学旅行こそ、小中学校それぞれ合同で実施されてはいるものの、校舎、教員、学級、部活動等々、交流を計画してとは言え、統合への不安は少なからずあると思われる。さらに、地域や保護者はどうなのか。これまで引き継がれてきた伝統や慣習等、意識や感覚の違いもあるのではないか。それぞれの想いに耳を傾け、お互いの「こうあるべき」という想いの違いを確認し、少しずつそろえていきながら慎重に合意形成に取り組んでいきたいと考える。

令和6年2月8日(木)

【校長室】大切なもの

長女から、シンガポールの友達Nが新婚旅行で宮崎を訪れるという連絡が届いた。Nは長女と同じ年齢で、高校時代に留学生として受け入れたことがある。それが縁となり、2012年、2017年に続き今回3度目の来日となる。その間、長女もシンガポールに旅行し、N宅にお世話になるなど交流が深まった。そして今回、自身の結婚報告を兼ねて本県旅行を決意したとのことである。二人に同行したNの姉や私の長女夫婦も来県したので、思い出に残る旅行になるようにと私なりに思いを巡らせた。ただ、綿密に計画を立てすぎると、定番化された観光や食事になり、来日(県)者が、ただ設定された舞台に立つだけの“通過儀礼”のような体験になってしまい、唯一の思い出にはなり得ないと考えた。お膳立てされたものより、最小限度のレールのみ敷いて、その後は来客者自身に考えてもらい、その時の気分に任せてみた。焼肉店での注文をはじめ、自宅で振る舞った鳥のタタキ、刺身、およそ1時間待った辛麺、おせち料理等の食事、高千穂峡や天安河原の長い階段や坂道、高千穂神社等の神前での所作、雨の中のアマテラス鉄道グランドスーパーカート等々の観光、成り行き任せの体験は意外にも好評であった。それぞれの体験の本質的な意味や価値を体感していただくことで、観光という地域の“命”、食事そのものの“命”を十分味わうことができたのではないか。そもそも体験は既知と未知との間で新たな発見があったり、自身の価値観の変革や自己の新たな覚醒を実感したり、貴重な出会いやさらなる知識習得の自覚が大切である。私なりのおもてなしは、その成果を十分に発揮したのではないかと思う。そして12月30日に宮崎入りした彼らは、令和6年1月2日の正午過ぎ、次の旅行先へ旅立った。そう、羽田空港での航空機事故が発生する直前だったのである。

新年早々、地震による災害や航空機事故等で、多くの貴重な命が失われた。メディアによる連日の痛ましい報道には、胸が痛くなる。日本は周囲が海囲まれた島国である。季節があり、四季折々の自然から尊い恵みを受けている。その反面、地震等の自然災害のリスクも多い。九州の中央部に位置している高千穂町では、地震や大雨、台風、大雪等による災害が予想される。したがって、学校施設は大規模災害等に際し、第一に生徒や教職員の安全確保と同時に地域住民の避難所として果たすべき役割を担っていることから、避難生活や災害対応に必要な機能を備えることも求められている。しかし、本校は高千穂峡の真上にあり、土砂災害危険区域に指定されている地区でもあるため、その機能を果たしていない。数年後には中学校の移転新築も計画されているが、時間や場所を選ばず発生する自然災害に関する危機管理は特に重要である。学校保健安全法に基づく「危機管理マニュアル」の作成には力が入り、避難訓練の実施には緊張が走る。そして訓練後の反省を次に生かして、マニュアルの内容を毎年更新してはいるものの、果たして実際の災害時、それを生かしきることができるのかがカギなのである。

被災した石川県へ支援物資を運搬しようとした海上保安庁の航空機が日航機と衝突し、海上保安庁の隊員の尊い命が失われた。とても悲しい事故である。一方、日航機は一人の犠牲者を出すこともなく(ペットの命は失われたが)、全員脱出することに成功した。今回の事故では、避難経路等の確認の際、機長と交信ができず、コクピットから機内への連絡もほぼ途絶えていたとのこと。「緊急時のブザーが何回かにわたって繰り返し繰り返し鳴っていたので、操縦室からも連絡をしたかった。コンタクトを取りたかったけれども取れなかった状況だった・・・」というように、乗客の安全な脱出は、CAの判断に委ねられる状況だったようである。でも、そのブザー音でJALのCAは、「これは緊急事態に違いない」と判断して、目視で火災状況を確認し、安全なドアだけを選んで開け、避難誘導を開始させたとか。その的確な判断と勇気ある行動力には感服するばかりである。結果的に全員無事で脱出できたということは、定期的な訓練や日常的に緊張感のある勤務態度が、最悪の状況下で最高の結果に結びついたのであろう。

本校では今年度3回の避難訓練を実施した。私は「予想外を想定」して訓練に取り組むよう、教職員や生徒に意識づけている。災害発生等の緊急時に生徒にとって最も身近にいる現場の教職員が最善の判断をし、決断をくだし、行動できるよう、私を含め全教職員の危機管理能力を高めていくよう、人材育成に力を注ぐ所存である。諸先輩の校長先生方の危機管理能力には未だ遠く及ばないが、生徒ファーストの考えが全教職員一人一人に浸透するような学校経営を今後も心掛けていきたい。

令和6年1月23日(火)

【校長室】それぞれの想い

先日、出勤しようと玄関のドアを開けた。真っ白い霧が立ちこめ、朝7時30分にしては薄暗かった。校長住宅から『希望坂』を登って中学校前通りに出たところで、登校中の生徒に会った。生徒と挨拶を交わし、「今日は曇りですかね~」と話しかけた。すると生徒はこう言った。「いえ、おそらく晴れでしょう。高千穂の冬の朝は、こういう霧がたくさん出て、雲海になるんです・・・」と。よく考えてみれば、本校は標高300mを超える場所に位置しており、東京タワーの天辺とほぼ同じ。雲海が間近に見えても決して不思議ではない。しばらく歩き、学校の駐車場につながっている『未来坂』をくだっていると高千穂峡側の山に霧(雲?)が懸かっていた。その光景はとても美しく、一言では言い表せないほど見事な景色で、思わず何枚も写真を撮ってしまった。以前、本校職員からこういう話を聞いた。五ヶ瀬町の学校に赴任したある先生は、美しい雲海に心を奪われ、この地区から離れたくなくなり、ご自身が退職されるまで本地区での勤務を希望されたとのこと。その先生の気持ちがとてもよく分かる。

さて、令和5年12月12日(火)付けの宮崎日日新聞に「上野中25年3月末閉校」との記事が掲載された。生徒数の減少により、平成21年に向山中、同27年に岩戸中、令和3年に田原中、そして令和7年(2025年)に上野中が閉校になり本校に統合される。地元の学校がなくなると、地域の活気が失われ、地域の方々はさぞ寂しい思いをされるであろう。それが母校であったらと考えると惜別の情はひとしおのことと推察される。全国的な「少子高齢化」は本町のような中山間地にとっては特に大きな課題である。現在、九州中央自動車道の整備が着々と進む高千穂町は、交通の便がかなりよくなっているため、周囲の方々が思うほど不便さは感じない。延岡市までは約40分、福岡でも3時間を要しないほどである。しかし、過疎化に歯止めはかからない。令和7年の統合は町にとっても、また地元住民の方々にとっても苦渋の決断だったであろう。この統合により高千穂町の中学校は本校のみとなり、正直校区はかなり広い。そのため、通学方法は過半数を占める高千穂小校区の徒歩通生、自転車通学生がわずか3名、それ以外の生徒はバス・保護者送迎が中心となる。自宅からバス停までの移動に時間を要し、中には一旦熊本県に入る生徒もいる。交通手段を駆使することで、どうにか1時間以内で登校できるようだが、バスの時間に遅れてしまうと大変なことになる。

ところで、本校の生徒数であるが、12月の時点で240名が在籍する中規模校であるものの、上野中が統合されても大幅な増加の見込みはない。部活動は多く、軟式野球やサッカー等の10の学校部活動とバドミントンや弓道等の社会体育が3競技ある。この部活動等については、本年度から地域移行を含め、再構築を協議しているところであり、この活動に欠かせないのが、各公民館長で組織されている『高千穂中学校後援会』である。その役員の方々との会合の中で、「生徒は町の宝。子供たちが不自由なく活動できるよう、全面的にバックアップしたい。」というありがたいお言葉をいただいた。役員5名のうち3名は、地元の中学校の閉校を経験された方である。「子供たちの声を聞くことが減った」「校歌を歌うことがなくなった」等の話を聞くと胸が痛くなる。それらの悲しみを少しずつ乗り越えながら、今では高千穂中学校を支えてくださっている。生徒が一人もいない公民館区でも中学生を応援してくださっている方がいると聞く。「地域の子供は地域で育てる」ことを先陣切って実践されている方々であり、頭が下がる思いである。

おそらく最後になるであろう、上野中との統合に向けての準備が、今後様々な方面からなされていくと思う。両校としても、主体である生徒が楽しく通うことのできる学校になるよう、最善を尽くしたい。数年後には本校新築・移転も計画されており、そのための準備にも少しずつ取り組んでいく必要がある。これまで統合された学校区の方々のそれぞれの思いを胸に、諸先輩方が築いてこられた「伝統を力に」し、新たな伝統を築いていきたい。

令和5年12月19日(火)

【校長室】宝

中学校移転計画が持ち上がってから、かれこれ十数年になると聞く。本校の校舎は、開校以来、敷地内移転や改修工事を重ねながら、本年度で77年目を迎えた。さすがに老朽化は否めず、ご存じのとおり冬の寒さは厳しく、夏は意外にも予想以上に暑い。特別教室のある校舎はエアコンがなく、授業を受けるには非常に厳しい環境である。また、本校は高千穂峡内のボート乗り場の真上に位置し、「土砂災害危険区域」でもある。さらに、平成20年度から順次実施された町立中学校の統合も、向山中、岩戸中、田原中が終了し、令和7年度に上野中との統合(予定)で完了となるため、いよいよ機は熟した感がある。そんな中、令和5年度になり高千穂中学校移転新築検討委員会が発足し、移転計画が具体的に進み始めたが、それでも、あと数年はかかる見込みである。

日本型学校教育、6・3制=9年間の義務教育制度も、それ自体転換期を迎えつつあると思う。コミュニティ・スクールとして「地域の子供を地域で育てる『横の連携』」だけでなく、「各学年の『縦の接続』」も重要となる。課題はまだまだ山積みであるが、どのような新校舎になるにせよ、高千穂町の将来を担う子供たちにとって、より良い学び舎に生まれ変わることを祈るだけである。

学校行事やその他様々な会議等の中で、多くの方々が本校生徒のことを「高千穂の宝」と言われる。それは、今年4月の新任式において初めて出会った全校生徒の衝撃(良い意味で)的な印象を味わった私にはよく分かる。整然と集団行動をこなす場の力だけでなく、普段の学校生活の中で、廊下での通りすがりに振り返りたくなるような清潔感、もう一声かけたくなるような爽やかな挨拶等など・・・。美点は枚挙にいとまがないが、それでも陰日向があるのが子供であり、時折は、地域からの苦情もある。そんな時先生方に意識していただいているのは、生徒の失敗やいわゆる「やらかしてしまったこと」に対し、叱責やペナルティーを主とした「指導」ではなく、何故そうしたのかの振り返り、どうすべきだったのかの思考・判断、そして今後繰り返すことのないよう、子供たちを導くという「教育」を実践することである。時間のかかることであり、決して楽な道ではないが、子供たちをしっかり教育していくということは、我々教育者としての腕の見せ所であると当時に、教師としてのプロ意識の向上につながると考える。何より子供の成長した姿を見ることは一番の喜びである。

11月下旬のある日の午後、出張から帰る途中の光景である。折しも高千穂町内は、神楽の真っ最中で、本町メインストリートである「神殿(こうどの)通り」は、紅白棒や紙垂(しで)で華やかに飾られ、多くの観光客に交じって一部の本校生徒が下校していた。その中の一人の女子生徒(おそらく1年生)が、信号機付の横断歩道を渡ろうとしていた。歩行者専用信号機は青であるが、左折や右折しようとする車を確認しながら渡ろうとしていた。私は右折の際、停止して、生徒の横断を促した。生徒は安全確認ができたため、横断歩道をそそくさと渡った。渡りきると、その生徒はこちらを向いて深々とお辞儀をした。歩きながらの礼ではなく、きちんと立ち止まり、私の方を正面(いわゆる私にへそビームを向けて)にして、深々と礼をしたのだ。歩行者優先の横断歩道で車が停止するのは当然のことにもかかわらず、丁寧に感謝の気持ちを伝えてくれたのであろう。保護者や教師が見ていない場面でも、こういう態度のできる生徒を私はとても誇らしく思う。そして、当たり前のように感謝の行動をとれる健やかな子供に育ててくださった保護者や小学校の先生、そして地域の方々に頭が下がる思いである。前校長が在籍の際、本町観光で訪れた方々が同じような場面に直面し、いたく感動され、その思いを手紙と電話でいただいたことがあったそうだ。人の見ている所と見ていない所での言動が変わらず、我々教師が目指す模範的な生徒を目の当たりにして、これまでの教育に間違いはなかったのだという確信と、これからの教育に対する自信と勇気を再確認するとともに、何より高千穂の明るい未来を垣間見ることができた出来事であった。

令和5年12月4日(月)

【校長室】NEW FACE

「雇用は、会社で最も大きな経費」という。雇用した社員に60歳までに支払う賃金は、およそ2億円にのぼるからだとか(仮にその社員がとても優秀で、会社にとって有益な影響をもたらす場合は、その経済効果も計り知れないだろうが・・・)。そのため、会社にとって不利益を被ることがないよう、入社試験も厳しいし、入社後の研修や配置先での人材育成にもかなりの労力を注ぐと言う。その点、学校は民間企業ほどの厳しさはないと私は思うのだが、近年、教員志望者が減少しており、学校は常に人材不足に悩まされている。そういう時代背景をよそに、今年度、本校には2名の初任者が赴任した。初任1年目からのリタイアもめずらしくない中、その2名は即戦力となりうる人材であったことに感謝している。

年度当初に校長としての学校経営方針を全教職員に伝えた。本校の教育目標である「心豊かで知性にあふれ たくましく伸びる生徒の育成」を具現化するために、学校全体としての施策をもとに、各学年や各校務分掌がどのように取り組めばよいのか、その方針を打ち出した。その方針が揺れることなく、且つ、文科省はもとより、県、町、学校がもつ価値観を全教職員と共有することで、モチベーションが上がり、組織への所属意識も高まると考える。初任者も同じであり、これにより、組織間で発生しがちなコミュニケーションギャップもなく、「なんでこんな仕事しているのだろう」「なんの為に働いているのだろう」というようなネガティブシンキング現象も発生しないのではないか。二人の初任者は、授業力や諸問題への対応力こそ、経験豊富な諸先輩方にはかなわないものの、社会人としての心構えがよい。学生から正式採用されるということは、勉強を教えてもらう立場から、自身の価値を提供してお給料をいただく立場に変わるということである。これには大きなギャップがあるので、心をしっかりと転換させなければならない。本校の初期研修におけるOJTでは、業務やスキル等を詰め込むだけの研修にならないよう、初期研担当教諭の計画のもと丁寧に進めていただいた。おかげで、二人は教師スタイルはほぼ正反対ではあるものの、各学年主任のもと、これまで順調に育ってきており、日々頼もしくなってきている。一人は、繊細かつ大胆な性格で物腰が落ち着いており、自分の意見をしっかりもちながら、それを表現することができる。それでいて、自分の意見に固執せず、先輩や管理職の助言・指導に対して、素直に受け止め、それを実践できるところが彼女の強みである。いろいろなことに悩みながらも同僚や初期研担当の職員に相談しながら壁を乗り越えたり、困難なことを一つ一つ解決しており、期待の初任者である。もう一人は、陽気な性格で誰からも愛される要素をもっている。好奇心旺盛でやる気に満ちあふれ、何事にも物怖じせずに積極的に自分から取り組んだり参加できたりすることが強みである。とても慎重な面がある一方、大胆な面もある。また、自分の考えを曲げない強い信念をもちつつ、管理職などの話を前向きに捉えることができることが彼自身の武器であり、今後期待のもてる初任者である(教頭談)。このように、二人とも根幹にある心がきちんと転換されているのがわかるし、当然、社会人としての基本的なスキルも身に付いている。

さて、この基本的なスキルと言うと、言葉遣いや身だしなみ、電話応対、接客といったマナー等が頭によく浮かびがちである。これらも確かに大切であるが、私が考える最も重要なスキルはコミュニケーション能力である。学校では、生徒はもとより、保護者、他の職員といった「人」との関わりが多く、コミュニケーション能力が必然的に求められる。立場が大きく変わる以上、コミュニケーションのスタイルも大きく変える必要がある。特に、相手や周囲への配慮が大切である。SNS上では冗舌に話すことができても、対面になると途端に話せなくなるといった場面もよく目にする。その点、本校の初任者はあまり心配していない。一人はそれほど口数が多い方ではないが、報・連・相に長けている。もう一人は周囲とよく会話をし、コミュニケーションをとることが得意である。自らの失敗においても、そのままにせず、次の対応に全力を注ぐ。初期研修において本格的な研修に入る前に必ず身に付けておいてほしいスキルである。

これらの社会人としての心構えを踏まえた上で、コンプライアンスを徹底することも欠かせない。初任者の場合、コンプライアンスへの認識が薄い傾向があり、「気づかずにやってしまった、違反していた」といったことが起こり得る。本校は、「個人情報に関すること」「言語環境に関すること」「交通安全に関すること」の三つを校内コンプライアンスの重点事項に掲げている。長年かけて培ってきた地域や保護者の方々からの信頼やイメージも一部の教職員の数秒の過ちで崩壊しまう。その堕ちた悪いイメージを払拭するのはとても困難であり、長年を要する。初任者はもちろんのこと、全教職員にコンプライアンスを徹底しなくてはと考える。

2年間の初期研修のうちの1年目がもう少しで終了する。経営資源の一つと言われる「知的財産」として、二人の初任者を今後も大切に育て、彼らの資質・能力の向上のためにさらに充実した研修を実施したい。予測困難な変化の激しい社会を力強く生き抜く生徒を育成することが大きな目標として掲げられている時代において、我々教師の役割はますます重要である。だからこそ、初期研修をはじめとする様々な研修による人材育成は最重要事項ではないか。どのような施策も、実践するのは結局「人」であるから。

令和5年11月24日(金)

【校長室】APPEARANCE

本年4月に3年生の生徒会役員を中心に「校則検討委員会」を立ち上げ、7か月が過ぎた。これまで、現行の校則に関する様々な意見を吸い上げ、同委員会が検討し、必要に応じて変更に向けての協議を重ねてきた。頭髪、制服(着こなし方や女子のリボン、防寒着を含む)、通学靴、雨天時の服装、通学鞄、セカンドバッグ等、多くの校則に関する提案事項について変更された。保護者からの要望もあり、現時点での変更点を文書にてお知らせしたところである。

ところで、近年“ブラック校則”という言葉をよく耳にする。以前は「部活動で水を飲んではいけない」など、いかにも昭和の香りがするものも存在していたが、こうした校則は現在の人権感覚からすると理不尽なものや社会的常識とはかけ離れた不合理な校則が多く、生徒個人の尊厳を傷つけたり、ハラスメントに該当したり、場合によっては健康を害する可能性もある。しかも性質上、生徒が選択できる余地はほとんどなく、納得がいかなくても従わなくてはいけない傾向が強かった。そういう点に疑問を抱く教師は昔もいたし、私もその一人である。4月に本校に赴任した際、昨年度から校則検討が話題になっていることを聞いたが、まだ整理されておらず、職員間での共有がなされていなかったこともあり、現生徒指導主事が立ち上げたのが、この校則検討委員会である。

そもそも、校則は何のために必要なのかと考えると、結論から言えば、「昔は必要だったから」であろう。そう、現代とは違う、昭和の時代背景である。学校という集団生活をする場において、当時指導力の低かった私が、効果的に効率よく生徒を動かすためには、校則は正直欠かせなかったように記憶している。80~90年代の校内暴力全盛期には、今では想像ができないくらい、学校が荒れに荒れていた。この件については、生徒指導主事を10年経験した私も、諸先輩たちからよく聞かされた。テレビドラマでもそういう問題を題材にした番組が流行ったのも事実である。そして、関係機関や地域等と連携した様々な対応により校内暴力と言われる諸問題が減少したにも関わらず、校則の大幅な見直しに本腰入れて取り組まなかった。そのため、現代の感覚に合わなくなっているのが現状である。“ブラック校則”が話題になり、校則が不要ではないかと思われ始めたのは、それだけ学校が平和になったからではないか。昨今の学校現場ではネット社会によるいじめなどは存在するかもしれないが、校内暴力の件数などは激減している。言い方は少々乱暴かもしれないが、生徒がバットでガラスを割って暴れただけで全国ニュースになる時代である。そういう点からも、校則検討委員会の発足はタイミングが良かったし、物価高騰の煽りを受けて、制服や学校指定のバッグ、通学靴等が軒並み値上がりしたことも校則検討を加速させ、保護者の理解を後押ししてくれたのではないかと思われる。

さて、先日校内研究の一環で本校職員の授業を参観した(詳細は、本校ホームページ「校内研究コーナー」を)。生徒のおよそ8割がカーディガンを着用していた。実は、このカーディガンについては、昨年度まで着用が認められていなかったようで、今回校則検討委員会で協議され、許可された(当たり前のことであるが)。同委員会は黒、紺、白、灰等、華美でない色を指定したが、極めて紺色の着用が多い。白のワイシャツやブラウスにカーディガンはよく映える。白色が際立ち、清潔感に溢れ、ただでさえ素直で純粋な本校の生徒たちは、着こなしもよく、気品さえ漂わせている。生徒主体の校則検討委員会は、本来の目的を失うことなく、その効果を十分に果たしているようである。

話は変わるが、「喋りはうまいのに信用できない人と、口数が少ないのに説得力にあふれた人の差はどこにあるのか。すべてを左右しているのは『見た目』だった!顔つき、仕草、目つき、匂い、色、温度、距離等々、私たちを取り巻く言葉以外の膨大な情報がもつ意味を考える。心理学、社会学からマンガ、演劇まであらゆるジャンルの知識を駆使した日本人のための「非言語コミュニケーション入門・・・。」これは、竹内一郎氏作品「人は見た目が9割」(新潮社出版)という本の紹介文である。そしてこの本の裏付けとして言われてきたのが「メラビアンの法則」。この法則は1971年にカリフォルニア大学ロサンゼルス校の心理学者であるアルバート・メラビアンが提唱した概念で、人が言語・聴覚・視覚から得られる情報のうち、どれがどの程度優先されるかを確認したものである。この研究によると、コミュニケーションには「言語情報7%」「聴覚情報38%」「視覚情報55%」の割合で影響しているとのこと(Wikipediaより)である。この研究は「見た目が何より大切だ」と結論づけているわけではないし、見た目だけでその人本来の性格や考え等、心の中まで理解できるものでもない。ただ、「第一印象は最初の3秒で決まる」とも言われるように、身だしなみを整え、「見た目」を良くすると、初見で相手に好印象を与える。特に高校入試を含め、面接という人の選考手段がある現代社会において「見た目」を軽視するわけにはいかないと私は考える。

令和5年11月9日(木)

【校長室】天地神人

高千穂町に赴任して、7か月が過ぎた。この地で学ばせていただいたことはたくさんあるが、神社におけるマナーもその一つである。多くの神社が存在するので、各種礼法や所作を見る機会が増えたのは明らか。参拝者が身と心を清める「手水舎(ちょうずや・てみずや)」、玉串奉奠、二礼二拍手一礼、歩行箇所等、自分なりにあらためて学習している。大祭等へ招かれることも多く、その都度目にする宮司の所作はやはり本物。一度や二度見ただけでは気がつかないところまで、目に見えてくる。私自身何となく以前よりも背筋がピシッと伸びているような気がする。この高千穂にはたくさんの神社があり、たくさんの神様がおられる。これだけ多くの神様がいらっしゃるのは、言うまでもなく高千穂が日本神話の舞台であり、そこに登場する神々の足跡がいろいろなところに残っているからである。また、深い山々や森、澄んだ川の水や流れ、どこからともなく吹き渡る風等、人の力を超えたものの存在を身近に感じられるところだからこそ、神への信仰心が人々に根付いているのだと思う。高千穂の人々は、願い事があるときばかりでなく、普段から人に会えば挨拶を交わす。気負いなく自然に、そして真摯に神に祈りを捧げる。人々にとって神様は、日常の暮らしと深く結びついた心のよりどころであるように感じる。『古事記』『日本書紀』に記された天岩戸(あまのいわと)伝説を伝える天岩戸神社、『続日本書紀』にて「高千穂皇神(たかちほすめかみ)」と記された高千穂神社、槵觸(くしふる)神社、荒立神社等、江戸時代には5戸に1社の割合で神社が存在していたという記録がある。現在も、氏神様が100以上、その他の神を合わせると500社近くあるという説もあり、いつもは鎮守の杜で人々を見守っている氏神様が年に一度、村人の家にお来しになり、人とともに舞い遊んで、一夜を楽しまれるお祭りが「高千穂の夜神楽」である。この夜神楽は、11月下旬から翌年2月までがシーズンである。それぞれの地域社会の中で、ご先祖様から子へ、先輩から後輩へと代々受け継がれているもので、地域の保存会の方々が指導にあたっている。

話は変わるが、本校の文化祭は「紅葉祭」と呼ばれている。国語弁論や英語暗唱・弁論の発表、合唱コンクール、吹奏楽演奏等、内容は他の中学校とほぼ同じであるが、一つだけ本校ならではの特色がある。それは、地域伝統芸能である。神楽をはじめ、棒術、なぎなた、民謡、注連縄(しめなわ)や彫(え)り物づくり等を地域の保存会の方々を講師に招いて、総合の時間に合計10時間学習する。コロナ禍以前は、この紅葉祭で披露していたようであるが、ここ3年間は実施していなかった。そして、コロナ禍が開けた今年度、紅葉祭への観客等の入場制限を撤廃し、保護者はもとより、地域の方々にも広く案内し、たくさんの方々に観覧していただこうと、手狭であった会場を町武道館に移した。それと同時に地域伝統芸能についても、披露を再開した。実行委員会や教職員は企画・運営等、初めてのことや久しぶりのこともあり、大変だったと思うが、学校運営協議会をはじめとする来賓の方々やたくさんの地域の皆さんにも見ていただける機会がつくれたことを嬉しく思う。子供たちは「飛翔 ~音に乗せて個性よ羽ばたけ~」という素敵なテーマを掲げてくれた。予測困難な世界に、勢いよく羽ばたいていくための後押しをしてくれるのは、子供たちの笑顔と活躍、我慢や勇気である。地域伝統芸能を披露するのは4年ぶりの企画で、実行委員会や生徒会、学習部の先生方は、かなり頭を悩ませたのではないかと思う。10時間という短時間でどれくらいクオリティーを高められるかと不安が頭をよぎった。予想どおり、アンケート回答の中には一部厳しい意見もあったが、概ね好反応であったと私は思う。10時間の学習時間だけでなく、当日まで協力してくださった講師の方々には本当に頭が下がる思いである。課題はまだまだ残されているが、困難なことは承知の上で、「メリットを大いに生かし、できることを前提に精一杯頑張る」という関係者すべての力が、今年の紅葉祭に繋がった。人それぞれ、いろいろな個性があり、意見の違いや思いどおりにならないことがあるのは、学生時代も社会に出ても同じである。今置かれている環境の中で、仲間とどう協力して、それぞれの「個性を羽ばたかせる」かは、生きる上でとても大切なことだと思う。

天孫降臨の聖地として日本建国にちなんだ神話と伝説が今も息づき、そこかしこに神々の気配が感じられるこの地に住む子供たちは高千穂町の宝である。飛翔というスローガンのように、さらに羽ばたいていけるよう、今後も様々な手段を講じていきたい。

令和5年11月2日(木)

【校長室】不易と流行

私用で東京へ行った。4か月ぶりの飛行機だった。スマホによる自動チェックインをはじめとし、空港が年々自動化されているのは分かっていたが、コロナによる制約がほとんど解除されたこともあり、羽田空港のハイテクはフル稼働であった。これまで機内へ持ち込んでいた荷物も今回は預けた。宮崎空港では、これまでどおりカウンターでの対応だったが、羽田空港では、「自動手荷物預け機」を利用した。これでまた一つ、人間による仕事が減った。お店のレジも半数以上が自動化されている。当初扱いが心配されていた高齢者の方々も手慣れたものである。2015年に発表されたオックスフォード大学などの調査結果では、今後10〜20年の間で現在の約半数の仕事が消える可能性があるとのことである。私は教員になる前の20代後半まで民間企業で働いた経験がある。「物売りになるな。自分を売れ。自分を買ってもらえ。」とよく言われたものである。考えてみると、確かに私も店の人を見て商品を買っている。先日スーツを購入した際も、何軒もの店舗を回り、最終的に接客の感じが良かったお店で購入した。今回、浅草の仲見世にある人気の人形焼き専門店では、カウンターの売り子さんだけでなく、奥にいた3~4名の焼き菓子職人の何気ない笑顔に吸い込まれた。羽田空港の某有名な羊羹屋さんでは、ベテランの方が期間限定(「敬老の日」向けの羊羹)のタイムリーな紹介が購入を決定づけた。別のコーナーでは、実習生が一生懸命対応していた。指導教官であろう先輩店員がすぐそばにつき、敢えて必要最小限度のアドバイスしかしていなかった。日常的にせかされがちなお土産屋で、新人の現場研修を熱心にされるとかえって応援したくなる。妻も研修中であることを察知し、その実習生に最後に「頑張ってください。」と声をかけていた。

ところで、高千穂町は1920年(大正9年)に誕生し、今年4月で102歳を迎えた。『古事記』『日本書紀』に描かれる神話に登場する地名や場所のいくつかは現在の高千穂にも存在している。天上界と地上界が入り交じったこの高千穂町が「神話と伝説のふるさと」と言われる所以である。中心部には高千穂峡が神秘的かつ雄大に自然に創出している。気候は、平地の標高が約300メートル以上で寒暖の差が大きく、夏場には涼しい高冷地気候を活かして、多くの作物が作られている。棚田では、美味しい高千穂米ができる。このようなことから、平成27年に高千穂郷・椎葉山はFAO(世界食糧農業機関)により世界農業遺産(ジアス)に認定された。さらに「高千穂牛」は、全国和牛能力共進会で「内閣総理大臣賞」を受賞している。このように、本町は天孫降臨の地として特別な空間を守りながら、これまで築いてきた地域の結の力を大切にしている町である。中山間地である本町の人口減少は否めないが、世界的にも新たな生活様式が生まれていく中で、これから田舎や地方での暮らしも見直されていくと思われる。自動化が進む中、商品購入の仕方がスムーズで素早いことは良いことだと思うが、人間のちょっとした仕草や心遣いにより購買意欲はより高まるのも事実である。あらためて人間の良さを見つめ直す時期かも知れない。

「Society 5.0で実現する社会は、IoT(Internet of Things)で全ての人とモノがつながり、様々な知識や情報が共有され、今までにない新たな価値を生み出す」とのこと。また、「人工知能(AI)により、必要な情報が必要な時に提供されるようになり、ロボットや自動走行車などの技術で、少子高齢化、地方の過疎化、貧富の格差などの課題が克服され、社会の変革(イノベーション)を通じて、これまでの閉塞感を打破し、希望の持てる社会、世代を超えて互いに尊重し合あえる社会、一人一人が快適で活躍できる社会となる」と文科省はいう。効率が最優先されがちなこの時代、結果だけを考えれば、自動化に勝るものはないかもしれないが、予測が極めて困難で、確固たる答えを見いだせない状況の中でも、様々な問題と向き合い、自身の在り方や行動について考え、主体的に課題の解決に向かうことができるような人財を育てることのできる学校でありたいと考えさせられる、そんな今回の上京であった。

令和5年9月12日(火)

【校長室】場の力

コロナ禍の制約が緩和され、学校経営は新たな局面を迎えている。学校は、予測が極めて困難で、確固たる答えを見いだせない状況の中でも、様々な問題と向き合い、自身の在り方や行動について考え、主体的に課題の解決に向かうことができるような人財を育てる場であると私は思う。とはいっても、実際には、様々な要因が複雑に絡み合っており、それぞれの立場によって課題意識も異なり、持続可能な社会を実現するにはどうすべきかということを学校教育の場で取り上げることは、答えのない問いに向き合うことともいえる。

本校赴任5か月が過ぎたが、生徒指導主事、学年主任、教務主任等、様々な立場での経験が私を支えてきた。特に生徒指導主事としての経験は、校長の職責を果たす上でも大きなバックボーンとなっている。生徒指導は校則に関する指導や問題行動の対応と思われがちであるが、本来は、生徒の人権や個性を尊重しながら、社会における自己実現に寄与する人間教育である。したがって、生徒自らが考え、判断し、主体的に行動しながら、個性の発見や良さ、無限の可能性等の伸長をサポートし、自己指導能力を習得できるような積極的生徒指導を実践するよう、先生方にお願いしてきた。本校は正直言って、生徒指導困難校ではない。落ち着きがあり、純粋で素直な生徒で学校が成り立っている。多少無茶をしがちな生徒がいたとしても、本校には様々な場面でそれを許さない雰囲気がある。いわゆる「場の力」である。

2020年度から全面実施された新学習指導要領が目指しているのは、学力の向上というよりもむしろ、「自ら発見した課題について主体的に考え、多様な立場の人々と議論を重ね、『正解』や『最適解』ではなく、『納得解』を生み出すことができる資質・能力を育てること」ときいたことがある。これからの教育は、生徒たちの未来を見据えているだけではない。「知・徳・体を一体で育む」という、これまでのすばらしい日本型学校教育の在り方をさらに進化させ、目の前にいる生徒たちの「今」をどうするのか。明日の自分のために、何を考え、何ができるようになっておくべきかという、いわゆる「生きて働く」知識・技能の習得であり、そのために何をどのように学ぶかが問われている。そう考えると、これまで実践してきた生徒指導と深く関わりのある一面も多いように思える。したがって、教職員が、自らの過去の経験や体験だけに基づいて「生徒のためにならない」と身勝手な判断をして、生徒の学習の機会を一方的に制限することは絶対にあってはならないし、そこには生徒たちの可能性を奪いかねない危険がある。このことについて、我々教職員は最善の注意を払わなければならないと考える。学校経営が生徒の将来に大きな影響を及ぼすことを深く自覚し、全職員で本校の学校教育に取り組んでいけるような職員の「場の力」を構築していきたい。まさに、生徒たちから学んだことである。

令和5年8月25日(金)

令和7年度グランドデザイン

令和7年度生徒会スローガン

〒882-1101

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井939番地6

TEL 0982-72-4121

FAX 0982-72-4122

〇 荒天時に関するお願い

大雨や台風、大雪その他様々な事象により生徒の身の危険があると判断される場合は、たとえ休校などの措置連絡がなくても、無理に登校させたりすることのないようにお願いいたします。学校との連絡が通じる時間帯に、連絡していただければ柔軟に対応していきますのでご理解ください。まず、お子様の身の安全を確保することを最優先した対応をよろしくお願いいたします。

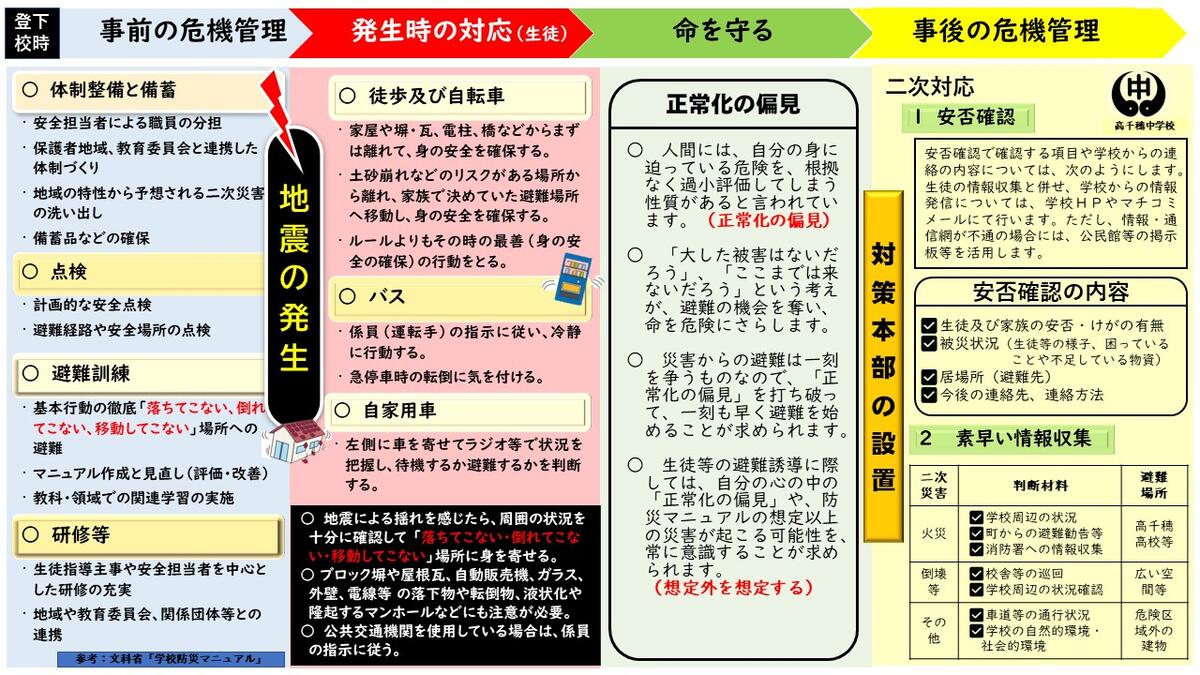

【地震発生時の登下校マニュアル】

◎ 南海トラフ地震の発生が心配される中、本マニュアルをもとに各学級でどのように行動すればよいのか。各家庭での決まりや約束などを決めておくことなどを確認しました。各家庭におかれましても、万が一の場合にどのようにすればよいのかを話し合ったり、決めたりする機会にしてもらいたいと思っています。なお、本マニュアル(データ)は、マチコミメールで送付いたしますので、ご確認ください。