心の声

【校長室】第79回入学式校長式辞

式辞

柔らかな春の光が降り注ぐこの佳き日に、高千穂町長 甲斐宗之様、高千穂町教育委員会教育長 戸敷二郎様をはじめ、多数の御来賓の皆さまの御臨席を賜り、高千穂町立高千穂中学校第79回入学式を盛大に挙行できますこと、心より感謝申し上げます。

75名の新入生の皆さん、ご入学おめでとうございます。保護者の皆さま、本日は、お子様のご入学、誠におめでとうございます。わたくしたち教職員・在校生一同、皆さんの入学を心待ちにしておりました。

新入生の皆さん、昨日の夜は眠れましたか?今、どのような気持ちですか?緊張、不安、期待など様々な思いで、今、入学式に臨んでいると思います。両隣に座っている人と顔を合わせて見てください。それぞれに思いの違いはあっても、みんな同じ気持ちです。これから、楽しいこと、うれしいことがあったときは分かち合い、辛いことやきついことがあったら、励ましあい、支えあえる仲間であってほしいと思います。

さて、本年度より高千穂町の中学校は高千穂中学校の1校となりました。ここ約20年間で5校から1校になりました。私たちが常に考えなければならないことは、地域の方々の願い、思いです。私たちは地域の方々に支えられています。中学生がいるいないにかかわらず全世帯から後援会費として支援いただいています。登下校の時には横断歩道等で見守りをしていただいています。総合的な学習の時間をはじめ、学校の授業等においてご指導、ご講話いただいています。

これらのことは決して当たり前のことではありません。物資両面から支援いただいている地域の方々に私たちができることを今まで以上に考えていかなければならない一年にしなければなりません。みんなで考え、取り組み、そして、高千穂中学校が地域の方々を元気づけられるようにがんばっていきましょう。

新入生の皆さんに向けて、一つお話したいことがあります。在校生の皆さんには始業式と同じ話になりますが復習のつもりで聞いてください。

新入生の皆さんは、物理学者のアルベルト・アインシュタインを知っていますか。一般相対性理論などを発表し、ノーベル賞も受賞した天才物理学者です。そのアインシュタインの言葉に「大事なのは問いかけをやめないことだ。好奇心には存在意義がある」という名言があります。伝えたいのは、皆さんに「問い」をもって学んでほしいということです。

勉強面において、先生から聞いたことを覚える、問題を解くだけでなく、なぜそうなるのか、本当にそうなのかを自分で考え、友達や先生に聞き、友達と一緒に考え、自分の考えを述べてください。総合的な学習の時間に講話を聞いたり、施設見学に行ったりしますが、なぜ?どうして?と、問いを持ちながら話を聞いてください。そのことが、学ぶ楽しさにつながり、学ぶ意欲になり、結果、いろいろな力が身に付きます。

勉強だけのことではありません。部活においても、早いボールを投げたいとか、狙ったところに打ちたい、もっと上手に演奏できるようにしたいなど、うまくいかないところがたくさんあると思います。そんな時に、なぜ、うまくできない、上手にできている人はなぜできる?顧問の先生からもらったアドバイスはなぜそうなの?など、できるようになるためには、顧問の先生や仲間からのアドバイスを言われたとおりするだけでなく、なぜそうするのかを理解することで、本物の「できた!」につながっていきます。

さらには人間関係もです。友達とぶつかることがあったとき、「もう、あの人は嫌い!」と思うのではなく、「なぜ、あんなことを言ってきたんだろう」、「どうしたらわかってもらえるだろう」と「問い」をもってください。相手の気持ちを考えることは大切なことであり、解決の糸口になるかもしれません。

では、なぜ、「問い」をもつことをしてほしいのか?先ほど話した「いろいろな力が身に付く」とはどんな力なのか?これは、在校生も含めた皆さんへの問いです。これから、いろいろな「問い」や「疑問」を日々見つけてください。

保護者の皆さま、わたくしたち教職員は、お子様の限りない可能性を大切にはぐくみながら、保護者の皆さまとしっかり連携し、地域の方々とともに、お子様の力を最大限に伸ばすよう、精一杯努力してまいります。何卒、皆さまのご理解とご協力をお願い申し上げます。

結びに、本校の教育に多大な御支援・御協力をいただいております御来賓の皆さまに、感謝申し上げますとともに、新入生75名の健やかな成長と活躍を願い、式辞といたします。

【校長室】令和7年度第1学期始業式 校長挨拶

今年度、南部教育事務所より赴任してまいりました西田浩司と申します。新年度のスタートにあたって、始業式にて以下の話を生徒にしました。

おはようございます。今日から新年度が始まりました。

今年度の高千穂中学校は、上野中学校から来た皆さんと一緒に、学校生活を送ることになり、新たな伝統を築いていくことになります。上野中学校から来た皆さん、いろいろと不安があるかと思いますが、新たなところでスタートすることに緊張するのはみんな一緒です。私も、この高千穂中に今回赴任してきて、そして初めての校長です。ドキドキしています。務まるかなあ、大丈夫かなあととても不安です。そんな時に助けてくれるのは周りの先生方です。4月1日からの4日間、多くの先生方からいろいろと学校のことを教えてもらい、先ほど新任式で紹介された先生方も以前からおられる先生方から教えてもらい、一緒に新学期の準備を進めてきて、少しずつ不安が取れてきているのではないかと思います。昨年度から高千穂中学校に在籍している皆さん、まずは、上野中学校から来た仲間が、緊張した中で今日を迎えていることを一緒に感じて、そしていろいろなことを教えてあげて、一緒に学び、遊んでください。

新年度に向けて、一つだけお話しします。それは、皆さんに「問い」をもって学んでほしいということです。

授業において、先生から聞いたことを知識にしていく、問題を解くだけでなく、なぜそうなるのか、本当にそうなのかを自分で、もしくは友達や先生に聞き、友達と一緒に考え、自分の考えを述べてください。総合的な学習の時間で講話を聞いたり、職場体験する中で、なぜそうなのか、その視点をもって、話を聞いたり、体験したりしてください。そうすることで、学ぶことの意欲につながり、学ぶ楽しさにつながり、その結果が学力の向上にもつながってくるはずです。勉強だけのことではありません。

部活においても、ボールを早く投げたいとか、狙ったところに打ちたいとか、うまくいかないところがたくさんあると思います。そんな時に、なぜ、うまくできない、上手にできている人はなぜできる?顧問の先生からもらったアドバイスはなぜそうなの?など、できるようになるためには、顧問の先生や仲間からのアドバイスを言われたとおりするだけでなく、なぜそうするのかを理解することで、本物の「できた!」につながっていきます。

さらには人間関係もです。友達とぶつかることがあったとき、「もう、あの人は嫌い!」と思うのではなく、「なぜ、あんなことを言ってきたんだろう」「どうしたらわかってもらえるだろう」と「問い」をもってください。相手の気持ちを考えることは大切なことであり、解決の糸口になるかもしれません。

ここで皆さんに質問です。高千穂中学校の校内にはなぜ、ミラーがありますか?いつくありますか?なぜ、そこについていますか?当たり前と思っていることも、よくよく考えてみると疑問に思うことが生活の中にたくさんあります。

物理学者のアルベルト・アインシュタインの言葉に「大事なのは問いかけをやめないことだ。好奇心には存在意義がある」という名言があります。いろんな?(はてな)をこれから、日々見つけてください。

【校長室】惜別

校長職が終わろうとしている。およそ2年前、本校に赴任したときの衝撃は今でも忘れない。4月早々、物珍しそうに自分を見つめる生徒が、元気よく挨拶する光景はどの学校でもよくある。しかし、玄関の床に膝をつけ、タイルのくぼみの跡が膝に残るほど、せっせと雑巾をかける生徒はあまり見たことがなかった。しかもこういう生徒を校内の至る所で見かけたのである。先生方のご指導に感謝すると同時に、その指導をしっかりと受け止め、行動に移す生徒たちが輝いて見えた。これほどの学校があるとは思いもしなかった。それから一緒に学校生活を送るほど、生徒の良さがさらににじみ出てきた。男女とも仲良く、グループ分けや班編成で性差を考慮する必要もない。地域の方々から「高千穂の宝」として、大切に育てられ、生徒は健やかに育っている。僻地校の小規模校ならまだしも、各学年70~80名の全校生徒240名の在籍数の学校において、これほど落ち着いている学校がどれほど存在するであろうか。それほどこの2年間が充実していた。

定期異動が新聞で報道されると、これまでお世話になった方や諸先輩の先生方からたくさんのお電話をいただいた。午前4時20分のメールは数校前まで赴任していた学校のPTA会長からであった。「引っ越し手伝い行きますよ」と。

民間企業の経営資源は、人、物、金、情報、、時間、知的財産と言われる。様々な教育課題を抱える学校の現場では、教師によってその教育効果はいくらでも変動する。経営資源の筆頭にあげられる「人」次第であるということである。だから私は、人材育成により力を注いできた(つもりである)。そういう意味で人と接してきた。

現場一筋で生きていこうと考えていた私は当然、それほど人脈があるわけでもないが、ある出来事がきっかけで管理職になった。たった5年であったが、その間多くの仲間が管理職になり、第一線で活躍している。今年度本校から移動する先生の新たな赴任校には、その仲間がいる学校もある。また、私が今度勤める学校には私の初任校で、27年前まで3年間勤めた。当時の教え子は40歳半ばとなり、中学生の子供がいる年代であり、さっそく、「娘の担任をしてほしい」との連絡があった。縁を感じる。これまで教員としてやって生きたことに間違いはないと確信できる。人生の伏線回収が始まったと感じる。

次の仕事内容は、初任者の指導を担当する拠点校指導教員である。計画書や報告書は何度も見ており、決裁もしてきた。しかし、実際にその担当ともなり、手引き書を見てみると勉強をし直す部分もたくさんある。一から勉強のやり直しである。まさに「人生常に60点、学びなくして成長あらず、志叶うまで挑戦」である。

一昔前までは60歳で、定年退職。今では役職定年も選択できる。私を必要とする学校がある以上、もう少し頑張ってみようと思う。高千穂の皆さんお世話になりました。

【校長室】第78回卒業式校長式辞

式辞

厳しい冬の寒さが続く中にも、確かな春の息吹が感じられる今日の佳き日、栄えある卒業証書を授与いたしました67名の皆さん、ご卒業おめでとうございます。今日の日を待ち望んでおられた保護者やご家族の皆様におかれましては、慈しみ、大切に育ててこられたお子様の、立派に成長された姿に感慨もひとしおのことと拝察いたします。義務教育9年間もの長きにわたり、お子様の修学を支え、励ましてこられたことに、深く敬意を表しますとともに、本校教職員を代表して、心からお祝い申し上げます。

また、公私ともにご多用の中、高千穂副町長 藤本昭人(ふじもとあきと)様、高千穂町教育委員会 教育委員佐藤幸男(さとうゆきお)様をはじめ、本校ゆかりのご来賓の皆様のご臨席を賜り、ここに第78回卒業式を盛大に挙行できますことは、この上ない喜びであります。卒業生の門出に花を添え、お祝いいただき、高いところからではございますが、衷心より感謝申し上げます。

卒業生の皆さんは、これまで学習や学校行事、生徒会活動、部活動等に熱心に取り組んできました。3名の3年生が力走し、見事優勝を果たした宮崎県中学校新人女子駅伝。宮崎県ワールドアスリート2名が所属する女子バレー部は、宮崎県と鹿児島県の対抗戦で、5位に入賞する活躍をみせました。体育大会では、各団長がオリジナルに富んだパフォーマンスを披露し、紅葉祭では、合唱で3年生らしい美しいハーモニーを聴かせてくれました。高千穂町の観光名所を紹介したオリジナルの学年劇では観客を魅了しました。高千穂プロジェクトでは、「高千穂に貢献しよう」というテーマで、高千穂町が抱える課題を一つでも解決しようと多くのアイデアを発表しました。様々な場面における皆さんの大活躍に、無限の可能性を何度も感じました。もちろん、必ずしも順風満帆な日ばかりではなかったと思います。時には悩み、時には苦しみながらも、くじけることなく過ごしてきた3年間のさまざまな思い出は、皆さんの心にしっかりと刻まれていることでしょう。

そういう皆さんは、私が校長として送り出す最後の卒業生であります。私はこの1年、教師生活30年を振り返りながら、皆さんと共に学校生活を送ってきましたが、皆さんの活躍や成長は何よりの楽しみでありました。最高学年として、多くの実績と感動を残してくれた皆さんは、私にとって「一生の宝物」であります。皆さんが残してくれたものは、後方に控える後輩たちが校訓である「伝統の力」として、さらに高千穂中学校の発展に邁進してくれると信じています。

さて、皆さんがこれから迎える未来は、デジタル化、IT化など、産業技術の著しい発展、そして多様な価値観が溢れる時代であります。そのような社会を背景に、本日、夢や希望に胸を膨らませ、決意を新たに羽ばたいていく皆さんに、二つのことについて話をさせていただきます。

一つ目は、「人間力」を高めてほしいということです。創造性、コミュニケーション能力、公共心、相互啓発力、柔軟性など、「人間力」には様々な要素が含まれます。変化の激しい昨今、世界の情勢や経済は不安定を極めています。今日(きょう)までの正解が、明日には不正解となることさえある時代の中で、その都度新しい答えを生み出すことが求められています。また、人種、国籍、性別、文化といった、異なる価値観が混在する多様性の中で生きていく時代であります。より多くの人と良好な対人関係を構築し、互いの知識や技術を共有しながら、共に課題を解決していく力が必要です。「人間力」の高い人は、相手の立場や文化に配慮し、柔軟かつ適切な対応をとることができます。これは人間ならではの能力です。これからの社会を生き抜いていくためには、この「人間力」が必ず力を発揮します。

二つ目は、人から大切にされる存在から「人を大切にする存在」になってほしいということです。さんは、これまで「高千穂の宝」として、大切に育てられてきました。大切に育てられ、また、他者を大切にする優しさのある皆さんの存在は確かな意味があり、誰かにとって価値ある存在に間違いありません。これから、ますますAIの技術が進歩するでしょうが、人間だからこそ、もち合わせているもの、その一つがこの「人を大切にする」という優しさです。相手が何を感じているのかを感じ、理解するとともに、その相手に対して、自分はどうするべきなのか、どうあるべきなのかを考え、主体的に行動することができる力です。周囲に流されることなく、「人を大切にする」ということを軸として判断し、行動してください。人を大切にするということは、問題解決の手段にもなり得るからです。

けれど、時にはつい、いやな感情を抱いたり、他者と衝突したりすることもあるでしょう。でも大丈夫です。100%完全な人はいません。振り返り、改善点があれば直していけばいいのです。今年1月、アジア人として初めてアメリカの野球殿堂入りを果たしたイチロー氏は、満票選出ではなかったことに対して、直後の会見で、次のようことを話されました。「1票足りないというのはすごくよかったと思います。いろんなことが足りない、人って。それを自分なりの完璧を追い求めて進んでいくのが人生だと思うんですよね。不完全であるというのはいいなって。生きていく上で、不完全だから進もうとできるわけで、そういうことを改めて考えさせられる。見つめ合える。そこに向き合えるというのはよかったなと思います。」と。

保護者の皆様、3年間本校の教育活動に対し、ご理解と温かいご支援、ご協力を賜り、厚く御礼申し上げます。お子様は、本校での学校生活を経て、心身ともにたくましく成長されました。これからも、お子様の輝ける前途を温かく見守っていただき、時には励まし、支えてくださいますよう、心から願っております。

私事ではございますが、教職生活の集大成を、校長として2年間高千穂中学校で過ごせましたこと、皆さんとの出会い、学び会えたことは、私の人生にとってかけがえのない時間でありました。この場をお借りして感謝申し上げます。ありがとうございました。

この高千穂の地は、まもなく桜やおがたまの花が咲き、命の躍動する新たな季節を迎えます。卒業生の皆さん、皆さんの「存在」そのものが、周囲に勇気と希望を与えることがあるということを決して忘れないでください。そして、自信と誇りをもち、さらなる高みを目指して学び続けてください。必ず巡る自然の強さに思いをはせつつ、力強くこの学び舎を巣立つ皆さんの限りない前途に幸多からんことを祈念いたしますとともに、夢あふれる未来を祝福して、式辞といたします。

高千穂町立高千穂中学校 第31代校長 金丸智弘

【校長室】噛み噛み王子

今年度の卒業式は3月17日(月)に実施する。本日、その予行練習を行った。これまで、3年生はもちろん、2,3年生の代表も動きや所作など、何度も何度も練習を重ねてきた。もともと集団行動がしっかりとできる素直な生徒たちなので、練習にもそれほど時間を費やさない。本日の予行もそれなりに及第点を出す内容であった。ただ、人間は欲深いもので、目標をある程度達成するとさらに高い目標をかかげ、新たな努力を始める傾向が強い。一通りの予行練習が終了すると、予想どおり主幹教諭が全職員を体育館前方に集め、気になる点の確認を始める。私は満足しているのに、「これでもか」とさらなる完成度を求めて意見が飛び交う。先生方は、まだ満足していない。燃え上がる炎のような目をしていた。「あっ、熱い」。起立・着席のタイミング、礼の揃え方、歌のハーモニー、代表者の歩行速度、返礼等、次から次に出てくる課題。「今から大丈夫か・・・」という私の不安をよそに再度練習が始まる。素晴らしいのはそれらの課題を2~3回の練習でクリアするところである。当日は素晴らしい卒業式になること間違いないと確信した。

その後、3年生の修了証授与式を行い、各種表彰へと進んだ。対象生徒が多かったものの、事前に担当職員ともしっかり打ち合わせていたので、安心していた。決して油断ではなく、万全の状態で臨んだということである。が、それは「つもり」であった。実際に表彰に入ると、噛むこと数えきれず。もちろん、読み上げる練習は何度も何度も繰り返し行った。見た目とは違って、用心深い私は準備に余念がない。それには自信がある。にもかかわらず、噛む噛む。場内にどよめきが走るのではと思いきや、えらいのは全校生徒。私が噛んでも笑わない。何度噛んでも騒がない。ざわつかない。そういう態度だからこそ、なおさら申し訳ないという思いで、目の前の生徒を見ると、全身緊張状態。真っ赤な顔で直立不動。「生徒がこんなに頑張っているのに」「や、やばい」「これじゃいかん」と自分に言い聞かせ、気を取り直そうと試みるものの、状態は好転しない。これでもかと噛む噛む噛む噛む。「はにかみ王子」ならぬ「噛み噛み王子」(王子という年でもないが)状態とは、まさにこのこと。先生方を不安にさせてしまったかもしれない。でも、安心してほしい。これだけ噛めば、卒業式本番で噛むことはないだろうと、悠長にポジティヴシンキングができるのも私である。

当日、気温は若干低くなるものの、土日の雨も曇りにまで回復しそうである。式の準備も順調に進んでいる。今、午後3時を回った。午前中の悪夢がじわ~っとよみがえってきた。「よしっ」と、卒業証書授与と式辞の練習に取りかかる私であった。

【校長室】裏方

2月16日(日)の午後、高千穂神社の神楽殿において、「お披露目かるた大会」が開催された。これまで高千穂町にまつわる「かるた」がいくつか作成されてきたらしい。今回は高千穂町役場総合政策課が主催となり、地域の小・中・高校生や一般の方々等に公募し作成された。計画は数年前からあったようだが、実質的な作成委員会が立ち上がって、1年ほどで完成した「高千穂いいっちゃがかるた」。主催者の熱い思いや地域住民の郷土愛の高さにただ驚くばかりである。この「お披露目かるた大会」に先立ち、絵札や読み句の採用者への表彰が行わ、本校からは、絵札の部で4名、読み句の部で13名が表彰された。上位優秀作品には副賞として、高千穂町の商品券や高千穂牛の引換券等もあり、紹介と同時に歓声が沸き上がった。同かるたに採用されたことは、まさに栄誉なことであり、受賞者の皆さんが、満面の笑みを浮かべていたのがとても印象的であった。

この大会には、本校から、選手として1年1名、2年5名、3年5名の計11名が参加した。予め振り分けられた1チーム3名による団体戦で、中には小学生低学年の児童も参加しており、保護者の撮影合戦が白熱していたことは言うまでもない。初戦こそ、遠慮がちであった本校生徒も、2回戦あたりから本気モードに変わり、社会人はもちろん、小学生相手にも遠慮無く「はい」、「はい」、「はい~」と容赦の無い戦いを挑んだ。しかし、小学生の勢いはとどまることを知らず、中学生たちは完膚なき敗北を喫した。

ところで、選手以外にも、運営・審判、読み手等、7名の生徒がスタッフとしてボランティアで参加し、裏方として大会を支えた。生徒会役員、部活動生、放送委員、3年生(進学内定生徒)等、多種多様な生徒たち。学年や組織など関係なく、みんなが分け隔て無く仲がよいのも本校生徒の特徴である。この「裏方」とは、「芝居で、舞台の裏側で働く人。大道具・小道具・衣装・音響・照明などの係、伝統芸能での囃子方(はやしかた)などのこと。」また、「表に立たず、陰で実質的な仕事を引き受け、すすめる人。」のこと(コトバンク、デジタル大辞泉より)を言う。表舞台の選手が快く競技できるよう、裏方として、決して目立つことなく、運営に全力を注ぐ。選手だけでなく、進行係との確認、勝敗判定、会場内の応援者への対応等、あらゆることに神経を研ぎ澄ます。自分は目立たず、縁の下の力持ちとして尽力したおかげで、選手の皆さんは心置きなく、競技に集中できていた。大会そのものが第1回目ということもあり、ぶっつけ本番的なことや中には緊急対応を依頼されることもあったらしい。本校前生徒会長もその一人であるが、開始直前に依頼された業務も無難にその任務を果たした。運営そのものに多少のバタバタ感があったが、みんなで補い合いながら、手づくり感溢れる大会となった。会場の皆さんは、厳粛すぎず余計な気を回さなくてよい分、心置きなく楽しむことができたのではないか。主催者の皆さんからは、「中学生がよく働いてくれている。」と。生徒の小学生時代を知る校長先生からは、「子供が成長している。」等という言葉を聞くことができ、校長としてとてもうれしい気持ちになり、生徒を誇らしく思う。

高千穂郷土かるた協会の皆様、作成に携わられたすべての関係者の皆様、すばらしい「高千穂いいっちゃがかるた」の完成、誠におめでとうございます。そして、お疲れ様でした。

【校長室】CRISIS MANAGEMENT

令和7年1月13日(月)21時19分頃、スマートフォンから、けたたましい音量で緊急地震速報が流された。日向灘を震源とするマグニチュード6.9(速報値)、震度5弱の地震が発生したというものであった。宮崎市の自宅にいる妻と実家にいる両親に連絡をし、無事を確認。関東に住む3人の子供たちにもその旨連絡をした。昨年8月8日(木)16時42分頃に、発生したマグニチュード7.1(速報値)、震度6弱の地震は、授業日であれば、下校中の時間帯。夏休み期間中だったため、生徒への直接的な被害はなかったが、校長会で情報を共有し、登下校中に地震を含む自然災害に遭遇した場合の避難、いわゆる「命を守る行動」について、再確認と生徒への指導及び保護者への啓発を図った。

今回の地震では、海岸線付近で津波警報が出され、避難指示が出された地区もあった。翌日朝のニュースでは、高台に避難する方々の映像が映し出されていたが、避難所の開設が遅れ、高台の施設近くで右往左往する姿も見られた。それだけ、住民の避難が早かったと考えれば、「命を守る行動」がしっかりと身に付いてきたとも捉えることができ、危機意識の向上がなされているという喜ばしい現象でもある。

私の勤務する高千穂中学校は、中山間地域である。標高300m以上の地域にあるため、津波の心配はほぼ皆無に等しい。しかし、近年の自然災害では、中山間地域における土砂災害により、多くの人的被害が発生している。国が公表する土砂災害危険箇所はおよそ、52万箇所あるものの、防災施設の整備率は20%代と低い水準であると耳にする。本校の南西側は、観光で有名な高千穂峡のほぼ真上に位置しており、断崖絶壁のため、災害時に山をくだるという避難方法の選択肢はない。中山間地域は集落の多くが山腹斜面及び谷沿いにあり、土砂災害危険箇所に指定されている地域がほとんどであり、本校も例外ではない。

毎年、避難訓練を実施しながら、「本当にこれで良いのか」と不安があるのも事実である。災害時には孤立しやすい地域。避難後の集合場所は、現段階では、校庭ではなく、さらに高台の避難所へ避難するように共通理解を図っているものの、本当にそれでよいのか。というのも、高台へ移動するための県道への動線は2通り。しかもその県道には、4階建ての集合住宅が数棟建っている。地震発生時の初期対応訓練(揺れへの対応)での基本行動は、「どこにいても、どのような状況でも『上から物が落ちてこない』 『横から物が倒れてこない』『物が移動してこない』場所に素早く身を寄せて安全を確保し、揺れがおさまってから避難すること」が鉄則であるが、揺れが収まるまでの時間や高台への移動時にも危険が待ち構えているのである。東日本大震災の発生時、避難訓練度どおりに避難をしたものの、避難所近辺が危険であることを察知し、さらに高台へ避難をするという「想定外を想定」した結果、99.8の生存率を誇った「釜石の奇跡」。いったいどの避難方法が「命を守る行動」になるのか。地震発生時は、防災無線等の機器が使用不能になることも十分想定される。情報を受け取った人が順次行動に移していかなければ犠牲者は減らない。「釜石の奇跡」を起こすきっかけとなった岩手県釜石市鵜住居地区居住の皆さんは、地震発生後すぐに高台にある避難所に避難を始めたと聞く。避難の途中地域住民と協力しながら、小・中学校の児童・生徒にも声をかけながらひたすら高台へ避難したとのこと。

1月13日(月)の地震発生直後は、町役場の災害対策室から、何度も何度も「注意や命を守る行動をとるように」という放送がなされた。県内でも有数の高齢者の多い高千穂町であるからこそ、地域全体で「一人の犠牲者も出さないため」の行動がいかに大切か。全国各地で毎年頻発する大雨や地震災害を決して他人事とせず、いざという時のためにやはり訓練は必要である。テレビで災害地や避難所の様子を見たり聞いたりするだけでは本当の大変さは決してわかるものではない。教職員、生徒一人一人が、災害に対する緊張感を維持しながら、これからも「一人の犠牲者も出さない」危機管理に努めるために、再度地震発生時の避難方法等の見直しに取り組んでいるところである。

【校長室】SIN化

2学期の終業式で話しました「慎独」。覚えてますか。皆さんが自分を律して規則正しい生活を送ってくれたおかげで、大きな事故もなく、令和7年を迎えられたことをとてもうれしく思います。

先ほど、各学年代表の皆さんが3学期の抱負を発表してくれました。1,2年生代表の抱負には、偶然にも「みんなをまとめる」という共通の目標がありました。自分のことだけでなく周囲のことにまで気にかけるという心の成長を感じます。3年生は、志望校全員合格という決意を述べてくれました。新たなステージに進むための覚悟があります。そして、生徒会からは、スローガン「SIN化~新しい一歩を踏み出そう~」について、様々な意味があること。そしてそれを達成するためには全校生徒の協力が必要不可欠だと発表してくれました。

この3学期は、3年生にとっては人生の大きな転機となる時期であります。そうです。受験です。ちなみに、全校生徒に伺いますが、皆さんは何のために勉強をしていますか。志望校に合格するためですか。もちろん、それも理由の一つでしょう。否定するつもりもありません。ただ、それは、単なる受験勉強であり、勉強のすべてではありませんよね。むしろ、大人社会に進む過程の一つに過ぎません。その先には、大学受験や就職試験、また、それぞれの職場で自分の能力を高めていくためにも常に勉強は必要です。1年後、5年後、10年後と皆さんの将来、いわゆるキャリアをデザインし、各段階における目標を達成するためにも、学び続けることが大切だと思っています。

話はそれますが、皆さんは「社会人基礎力」という言葉を聞いたことがありますか。「社会人基礎力」とは、経済産業省が提唱したことばで、3つの能力と12の要素から構成されています。簡単に説明しますと、一つ目は「前に踏み出す力(アクション)」です。失敗しても粘り強く取り組む力を指します。具体的には、常に言い続けている主体性の他に、実行力、働きかけ力が挙げられます。指示待ちにならず、自分で物事を捉え、自ら実行できるようになることが求められています。二つ目は「考え抜く力(シンキング)」です。疑問をもち、考え抜く力を指します。課題発見力、計画力、新しい価値を生み出す創造力が挙げられます。三つ目は「チームで働く力(チームワーク)」です。多様な人々と目標に向けて協力する力を指します。自分の意見をわかりやすく伝える発信力、傾聴力、柔軟性、状況把握力、規則性、ストレスコントロール力が挙げられます。グループ内の協調性だけに留まらず、多様な人々との繋がりや協働を生み出す力が求められています。このように「社会人基礎力」とは、言い換えれば、企業が求める人材像のことなんです。

勉強は志望校に合格すればそれで終わりではありません。志望校合格は、皆さんの夢実現の第一歩に過ぎないということです。昨年、3学期の始業式で、2、3年生の皆さんに「ウエルビーイング」についてお話をしました。このウエルビーイングとは、「すべてが満たされた状態かつ継続性のある幸福」を意味します。それは、「夢が実現された状態」とも言えます。ただ、私たち人間は自分の夢や希望が叶うと、すぐにまた、新たな夢や希望を抱いてしまいます。ですから、先ほどお話しした「社会人基礎力」の12の能力要素を少しでも多く身に付けられるように、また、生徒会のスローガンである「SIN化~新しい一歩を踏み出そう~」のように、少しずつ進化していく必要があります。私たち先生は、今でも少しずつ進化しています。少々息苦しく感じるかも知れませんが、それが生きている証だと校長先生は思います。

3年生の中には、すでに、進学を確定している生徒もいます。また、合格できるか不安になって、志望校を変更しようと悩んでいる生徒がいるかも知れません。校長先生はそれでも構わないと思います。受験生とは言え、まだ15歳です。これからの長い人生のことを考えると迷いが出て当然です。いろいろなことを悩みながらじっくり考え、一つずつ、納得しつつ、解決しながら乗り越えて、純粋な気持ちで、挑戦しようとするのが受験生です。そういう3年生に対して、1、2年生は、邪念なく、濁りなく、応援してあげることがとても大切だと思います。そして、そういう3年生の背中を見て学び、次に続いていってください。来年は2年生の番です。全ての3年生の進路決定が上手くいくことを願っています。今年も進化し続け、生きているという実感を味わうことのできる高千穂中学校を一緒に創っていきましょう。

【校長室】慎独

昨年2学期の終業式のあいさつで「これからのあっという間の1年間を来年末に振り返ったとき、『幸せだった』『楽しい1年間だった』と言えるように」と話をしました。2,3年生はおそらく覚えていてくれていると思いますが。皆さんは、この1年間をもう振り返ってみましたか。

今日は、明日から冬休みを迎えるにあたり、「慎独」という言葉についてお話をします。漢字は「慎む」という文字に孤独の「独」と書きます。

現在、日本各地では様々な災害や事故による死亡事故、闇バイトの誘惑など、危険なことがたくさん発生しています。先週水曜日は、保護者迎えによる一斉下校を行いました。急なお願いにもかかわらず、保護者の方々のご理解とご協力を得ることができ、何事もなく全生徒の下校を完了することができました。保護者の方々にも「ありがとうございました」と伝えていただければと思います。

今年の冬休みは13日です。保護者の方々もお仕事等で常に皆さんと一緒にいるわけではありません。その間、皆さんは、自分で考え、判断し、行動しなくてはいけないという、一人の時間が増えるということです。そういう、人が見ていないところでは、たとえよくないこととわかっていても、ついやってしまう時があるかも知れません。人間誰しも起こりうることです。それは、校長先生のような大人にだって言えることです。

先ほど、各代表のみなさんが2学期を振り返ってくれました。

1年生は、学年の反省として、時間を意識して行動することと忘れ物の多さを課題として取り上げ、その解決のために、時間を意識して、計画的に行動することを

2年生は、学級委員長として自分が模範的な生徒になるということや様々な行事を通して、達成感や充実感を味わうとともに団結することの難しさを改めて感じたことを

3年生は、受験勉強に向けて、自分の弱点を見つめ、先生方からアドバイスをいただき、限られた時間の中で効率よく勉強していきたいと

そして、生徒会からは、自分の思いを人に伝えることの難しさや次のステップに進む上での準備をしましょうという話がありました。

代表の皆さんが、2学期の反省をもとに3学期の抱負を語ってくれましたが、皆さん一人一人が心身共に健康で安心安全な生活を送ることができて、初めて新たなスタートをきることができるのです。自然災害に遭遇した際は、「想定外を想定する」。これはずいぶん浸透してきたと思いますので、冬休みのように一人になることが多い長期休業中も気を付けていきましょう。

冒頭で話した「慎独」とは、いかなる状況でも自分を律することができるかを問うことばです。儒教の思想を記した「大学」という古典に書かれている「君子は必ずその独りを慎むなり」から来ています。意味は「自分一人の時でも行動を慎み、道を外れないようにする」ということです。人が見ていなくても、見られているときと同じような行動をとることが大切です。人が見ていないということは、自分しか知らないということ。少しぐらいならいいではなく、「慎独」のとおり、自分一人の時間でも行動を慎み、人としての道を全うするよう心掛けてください。これは、みなさんの健康や安全のためにもぜひ実践してほしいと思います。最終的に、皆さんが何事もなく、無事であることが、校長先生の一番の願いであります。

みなさんが令和7年も日々充実した楽しい生活が送られることを願いながら、令和6年というこの幕を閉じたいと思います。

みなさん、よいお年をお迎えください。

令和6年12月24日 校長 金 丸 智 弘

【校長室】メリークリスマス

18日(木)の朝、担任の先生と一緒に一人の生徒が、校長室を訪ねてきた。調理実習で作ったおやつを持ってきてくれたのだ。今回で2回目。前回のポテトチップスは、塩味がしっかりきいてて、私の好みの味だった。今回はポテトチップスと芋天である。生まれ故郷の都城では「ガネ」というが、好物の一つである。感謝を述べつつ、話を聞くと

① 小麦粉を付けすぎないように注意した。

② 校長先生の体を気遣って、塩味をおさえた。

③ 油がはねないように、優しく揚げた。

とのことである。

確かに、塩味は薄めであったが、それ以上に、生徒の健気な心遣いに心を奪われてしまった。一足先にいただいた最高のクリスマスプレゼント。H君、ありがとう。

【校長室】感謝

生徒を預かる一人の教師として、中学生の訃報をきくと、胸が締め付けられる思いである。

感染症対策や自然災害への防災、そして不審者の学校侵入に対する防犯等、常に最悪のことを想定して、学校の危機管理に取り組んでいる。そういう自負はある。

年度当初、教職員向けに心肺蘇生法とエピペン使用の研修を行った。避難訓練を実施し、避難経路を確認した。夏には登下校中の避難について防災教室を行い、保護者への啓発を図った。9月には、県内弁護士による教職員への危機管理研修を実施した。危機管理マニュアルも担当に定期的に見直しをさせている。しかし、それが果たして最適かどうかは正直わからない。

12月18日(水)に、保護者迎えによる一斉下校を実施した。町教育委員会から連絡を受けたあとすぐに、教頭と生徒指導主事、各学年主任を集め、対応を協議した。前回の訓練で反省として出された、「校庭での車の渋滞」を回避するため、運動場での引き渡しとし、中学校近隣の生徒は、職員同伴による集団下校とした。危機管理においては、生徒の安全確保を最優先に対応することを強く意識しておく必要がある。たとえ事案が発生したとしても、被害を最小限にして、生徒を守ることに全力を注ぐ。全職員そういう気持ちであった。

連絡を受けてから、およそ2時間後が下校開始。一斉メールを送ることができたのは、下校開始まで30分をきったころである。保護者の混乱を招くおそれがあった。生徒も不安そうな顔をしていた。しかし、実際には冷静に行動してくれた。日頃から緊急時こそ「想定外を想定する」ようにと言い聞かせてきたことが功を奏した。すぐに保護者の第一陣が、来校した。副担任の先生を中心に車を運動場へ誘導し、生徒の受け渡しが始まった。保護者も、メールでの連絡事項をしっかり把握しており、大きな混乱はなかった。全生徒の生徒受け渡しによる一斉下校は、2年ぶりであるにもかかわらず、しっかりと対応できたのは、保護者の理解と協力のおかげである。時間にしておよそ3時間で全生徒の下校を完了することができた。ご理解とご協力をいただいた保護者の方々には本当に頭が下がる。学校と生徒・保護者との信頼関係づくりは、全教職員が行うべき危機管理に欠かすことのできない学校経営の一つとも言える。

今日までどれだけたくさんの人にお世話になり、助けられ、守られ、支えられて生きてきたか。生徒も私たち教職員も今回それを実感することができた。人は、こういう経験を通して、深い感謝を抱けるような人間に成長する。「ありがとう」という最高のことばで、あらゆることに感謝できる人間に私はなりたい。

【校長室】安全安心

令和6年も残りわずかとなった。今週から一段と気温が低くなり、通勤時の寒さが骨身にしみる(とは言っても、徒歩でたかだか5分程度であるが・・・)。週末からは、さらに寒さが厳しくなり、12月第3週は、気温が毎朝0℃を下回るとか。路面凍結時の安全確保のため、さっそくスタッドレスタイヤへの交換予約を入れた。

宮崎県では、12月1日(日)から10日(火)まで、「冬の交通安全県民総ぐるみ運動」が実施された。毎月10日は「県民交通安全の日」でもあるが、昨夜、女子高校生の乗った自転車が高齢者をはね、高齢者が命を失ったという痛ましい事故のニュースを知った。先月には、自転車に関する道路交通法が改正され、スマートフォン使用の罰則強化や飲酒時乗車の罰則が新たに追加された。本校の自転車通学生は5名ほどしかいないが、決して他人事ではない。10日(火)の朝には、PTAや高千穂警察署の方が、正門近くの横断歩道付近で交通指導をしてくだった。子供たちはいつものように元気よくあいさつをしながら登校しており、安心安全な日常を確認することができ、ほっと胸をなで下ろした。あいさつ運動をする場所は高台で、学校敷地より高い位置にある。そこから、警察の方が乗ってこられたパトカーを見た生徒が少々ざわついていた。パトカーを高いところから見ることはめったにない。パトカーの屋根に書かれた大きな文字に関心があるようだった。聞くところによると、ヘリコプター等、空からの捜索時、パトカーを誘導する際に活用するらしい。

さて、今回警察の方が交通指導に来られた目的は、もう一つあった。それは、自転車通学生への道路交通法改正についての啓発である。それは、警察官が自転車通学生を呼び止めて、直接説明する方法で行われた。全校生徒234名のうち、5名ほどの自転車通学生。およそ50名に一人の割合で声をかけられる。呼び止められた自転車通学生は、もちろん、純粋で素直な高千穂中生。「何故僕が・・・」と。明らかに表情がこわばっている。ひととおり説明を受け、通学を再開する生徒。警察官を見ると我々大人でさえ一瞬緊張が走ってしまう。それが子供なら無理もない。

令和6年度のめざす学校像の一つに、「生徒を守る安全・安心な学校」を掲げている。「高千穂の宝」として、地域の方々から愛され、大切に育てられている本校生徒。この日の交通指導中も、通勤途中であろう地域の方々があいさつをしてくださったり、快く車を停め、生徒の道路横断の時間を確保してくださったりと、生徒が大切に育てられていることをつくづく感じる。たった5名という自転車通学生に対しても、しっかりと説明してくださる高千穂警察署の方々の心の温かさに頭が下がる思いである。この横断歩道がある道路は、県道50号諸塚・高千穂線。高千穂神社前の交差点から南へ延びており、片道1車線で、整備されて間もない、きれいな道路である。途中、自然災害によりくずれた壁面があり、現在、復旧作業で地元の利用者や中学生に迷惑をかけているとのことで、西臼杵支庁が歩道に「歩行者注意」の赤いポールを立ててくださった。このように、多くの地域の方々が子供たちの安全確保に配慮してくださっていることに改めて感謝申し上げたい。12月は「師走」(しわす)と言われ、師さえも走り回るほど忙しい、せわしい月である。観光地として有名な高千穂町の年末は、観光客で賑わい車もさらに多くなる。交通安全県民総ぐるみ運動期間は終了したが、引き続き生徒の安全確保に努め、元日早々、発生した能登半島地震により不安な幕開けとなった令和6年を安全安心なうちに締めくくりたい。

【校長室】一日校長

私的理由により、急遽宮崎で飼っている犬の

立ち上がると、約150㎝になるので、決して小さくはない。恐怖を感じるかもしれないが、おとなしく、人懐っこい性格で無駄吠えも全くない。犬種的に主人への忠誠心が強すぎて、一般的には飼いにくいと言われている。家では2~3時間に一度は室内を一周するなど、警備に余念がない。

11日(月)にさっそく、“一日署長”ならぬ、“一日校長”(実際には二日半)に任命した。もちろん、一日校長とは言え、業務上の権利や義務を与えることはなく、実際の職務は私が行った。私が所用で一瞬でも校長室を離れようものなら、大型犬とは思えないほど「ピーピー・・・」と鳴き、臆病な性格を露呈した。初期研2年目教員の研究授業の際は、他の先生に一時的にお世話をしていただくなど、迷惑をかけてしまったが、意外にも犬好きな先生方が多く、校長室への来室者が極端に増えた。運動場や校庭を散歩しながら警備に勤しみ、一日校長としての責務を一生懸命果たしてくれた。退庁後は、日課の散歩。体が大きいため、休日は2,3時間は歩く。今回は町の運動公園まで行き、広大な敷地での散歩を満喫した。

12日(火)二日目になるとLUNAもずいぶん学校に慣れ、せっせと校長室に入り、私の椅子に座るようになった。校長室は事務室の隣で、正面玄関にも近い。郵便屋さんや業者等の来客があると「ワォン、ワンワン・・・」と番犬としての役割を忠実に果たそうとけなげな行動をとるようにもなった。

時には、本校生徒と触れ合うこともあり、生徒の心に寄り添い、元気づけたり、癒やしたりと「セラピードッグ」的な役割を果たすこともあった。

13日(水)三日目には、14日の妻の帰宅が決定し

LUNAにとっては、私との初めての高千穂への旅。気苦労も多かったようで、宮崎に帰宅すると寝る時間が増えた。妻との久々の再会では、この上ない喜びをどう表現してよいのかわからないのか、目を細めながら意味不明なツンデレ状態であった。

お世話になった皆様、いろいろとありがとうございました。

自宅の警備に勤しむLUNA

【校長室】存在

今年度の中体連主催の大会がすべて終了した。地区大会では多く競技で優勝し、学校全体が活気づいた。夏の県中学総体での上位進出はなかったものの、県秋季大会では3競技の女子個人種目(水泳、陸上長距離、剣道)で3位入賞を果たし、来年の楽しみが一つ増えた。また、今年2月の県新人駅伝で頂点に立った本校女子駅伝も優勝と上位大会への出場権獲得が期待されたが、あと一歩力及ばず、昨年と同じ3位であったが、2年連続3位入賞は素晴らしい成績である。

半年前の覇者に油断はなかった。顧問、副顧問及び保護者らが協力して指導にあたり、部員たちも一生懸命練習に励んできた。暑さが苦手な本校の子供たち。夏場の練習は決して楽ではなかったはずだが、お互いに励まし合いながら、悲願の九州大会、全国大会出場に向けて頑張っていた。5月に部員の一人がけがをするアクシデントもあったが、みんなで支え合いながら、今日まで気持ちをつないできた。だから、10月の4地区合同駅伝では、断然トップの圧勝を予定していた。しかし、結果は2位。優勝校に2分近くのタイム差を付けられてしまった。その優勝校は、2月の県新人駅伝においては上位3校ではなかった。何でも、複数名の新入部員の加入で、部全体の練習への取組そのものの質が上がったとか。同時に入部した部員を含め、先輩たちとの間に相乗効果が生まれ、着実に力を付けていた。子供たちは無限の可能性を秘めている。その内なる力を発揮させることが指導者の役目の一つであろうが、ここまで伸びると誰が予想したであろうか。そのチームは県大会でも優勝し、全国大会への出場権を獲得した。高千穂中の部員も地区予選の時より軒並み記録を縮め、万全の状態で県大会に臨むことができていただけに、悔しさがあったことは否定できないが、それ以上に、新入部員の加入がこれほどの波及効果を発生し、素晴らしい結果をもたらしたという現実は、本当に賞賛に値する。新入部員の存在が、他の部員に夢と希望を与え、それが自信にもつながった。まさにあっぱれであった。

本校に赴任した昨年、私は集会活動の素晴らしさを実感した。それは、生徒のもつ「場の力」である。本校生徒は、一人一人個性があり、他地区の生徒と何の変わりもない、今どきの中学生であるが、集団で行動するときの気持ちを合わせる意識がすごく高い。集団行動において、気持ちを一つにすることはとても大事なこと。それぞれの考えを一旦無にして、共通実践をする。その意識そのものが本校生徒の長所の一つでもある。ただ、残念なところは、集団行動に限らず、その他の場面でも気持ちを一つにしすぎて、他と違うことをしないようにしようとする点である。そう。「主体性」は本校生徒の大きな課題の一つである。個の力を発揮すべき場面では、ぜひ自信をもって堂々と行動してほしい。ある調査では、日本人は集団の中で、いかに自分が目立たないようにするかを考える傾向が強いとのこと。確かに各種会議や研修の中で、そういう雰囲気を感じることがある。私は、人は自分の意見にもっと自信をもって良いと思う。私自身一言多く、時折場を盛り下げてしまうことがあるので、それはそれで改善しなくてはいけないと思うが、決して己の価値観を無理に押しつけているのではなく、裏付けとなる根拠をもって意見を言っているつもりである。そのように意見を出し合いながら、着地点(妥協点?)を見いだし、合意形成を図ることが大切であると考える。

人は一人になると弱いもので、突出するのを避け、目立たないように「右へならえ」で行動しようとしがちである。しかし、存在している意味がない人はこの世にいるはずがない。だから、個々の考えもとても貴重であるし、同様の意見はあっても、全く同じ考えの人誰一人としていないと思う。唯一無二の存在、それほど希少な人が「何の価値もない」とか「取り柄がない」はずがない。人の存在には必ず意味があり、尊重されるべきである。新入部員の加入で、部全体の雰囲気がさらに大きく好転し、わずか半年で県大会優勝をするほど、すばらしい成長を遂げたチームがあるのだから。

【校長室】〇〇の秋

芸術の秋。本年度の紅葉祭が終了した。本年度は本校体育館を利用した。昨年度、施設の老朽化や収容人数確保を理由に、町武道館での実施を試みた。ゆとりがあって良かったが、本校生徒の規模から言えば、少々広すぎた。発表で使用する道具・用具の移動やリハーサルも困難であった。当然、会場使用料もかかるため、本年度は本校実施に戻した。

文化祭と言えば、弁論や合唱コンクール、学級・学年による学習発表や劇、吹奏楽の演奏等が定番であろう。しかし、ここは高千穂。昔から受け継がれてきた地域伝統芸能がたくさんある。神楽、棒踊り、薙刀、民謡(刈干切唄)、彫り物(えりもの)等々、それらの披露も楽しみの一つである。

例年、全学年に地域伝統芸能を学ぶ機会を設け、紅葉祭で披露してきたが、中山間地域とは言え、本校生徒は本年度234名の生徒が在籍している。限られた時間の中でそれなりの内容を身に付けるには、少々生徒が多すぎる。指導が行き届かないという反省もあり、本年度は第1学年77名に学習させた。毎年地域の保存会の方々が講師として指導に来られるが、今年度は第1学年のみのため例年の3分の1の生徒数。指導は行き届いた。学ぶ時間は、総合的な学習の時間から捻出し、計10時間と限られている。学習するほど、教育的価値の高い芸能であることを生徒も教師も実感している。ふるさと高千穂の伝統芸能を地元地域の活性化やさらなる認知度のアップにつなげるとともに、歴史や文化の次世代への継承と後継者育成の一助としたいと考える。学校には地域の方々と連携しながら教育活動を進め、これらの優れた伝統芸能を正しく、より良く発展させていく責務がある。少子化の影響は顕著であるが、その一方で地域伝統芸能の保存会の方々は熱い思いもある。郷土愛を育む素地豊かな地域であるがゆえに、地域とのつながりを大切にしながら伝統と文化の継承に邁進したいと考える。今年度は、隣県からの見学者もあり、保存会の方々の中には、一生懸命舞う1年生の姿を見て涙を浮かべられる方もいらっしゃった。何事にも変えることのできない最高の賞賛である。

スポーツの秋。県中学校秋季体育大会が終了した。本校は、陸上・男女バレー・男女バスケット・サッカー・女子ソフトテニス・剣道男女・水泳・弓道・バドミントン・空手で出場した。剣道女子、陸上女子、水泳女子等、個人競技で3位に入賞する等、上位入賞を果たしている。サッカーや男子バレーもベスト8に入賞し、今後が楽しみであるが、応援していて、もう少し競争心があってもいいのかなと思うときがある。自然豊かな、すばらしい環境のもとで学んでいる生徒たち。200名を超える生徒が在籍しているとは言え、それほど競争がある地区ではない。スポーツをガツガツすることが好ましいとは言わないが、惜敗した競技は多くの生徒が涙を流していた。それを目の当たりにすると、できれば勝たせてあげたいと思ってしまう。

学校は、生徒が卒業してからどう成長していくかを教育する。私はよく「失敗は成功の近道」と言うが、努力によって報われる成功も可能な限り体験させたい。特にスポーツの世界の成功例は、社会に新たな価値を生み出すとも言える。経産省の言う「社会人基礎力」のうち、「前に踏み出す力(アクション)」~一歩前に踏み出し、失敗しても粘り強く取り組む力の三つ、①主体性;物事に進んで取り組む力、②働きかけ力;他人に働きかけ巻き込む力、③実行力;目的を設定し確実に行動する力を身に付けるのに適した機会である。

今後、働き方改革の一つとして、部活動の地域移行がさらに加速する。部活動は必ずしも教師のなすべき業務ではないが、部活動指導をしたくて教師を目指すケースも決して少なくない。部活動指導において、自分を支える強い情熱と使命感は生徒一人一人の人生に大きな影響を与える特別な業務の一つでもあると私は思う。学校教育において、重要な役割を果たしてきた部活動。その経験は、予測困難な未来において、よりよい社会を創るという観点から、子供たちが社会や世界に向き合い、関わり合い、自分の人生を切り拓いていくために求められる資質・能力を身に付けていくきっかけになると考えるのは、決して大げさなことではない。

【校長室】地域資源ブランド

中山間地域で生活する子供たちは、素直で愛想がよい。授業態度がよく、非行等問題行動もほとんどないとよく言われる。へき地校が多く、児童・生徒数が少ないのもその要因の一つであろうが、本校は234名の生徒が在籍しており、小規模校ではない。それでも集団行動がしっかりでき、集会活動を見るたびに、見事なものだと感心する。これまでの教職員生活を振り返るといわゆる生徒指導困難校での勤務が多くを占めていたからか、現在は、毎日の学校生活が充実し、身体的・精神的・社会的に安らぎ、すごく幸せである。生徒の保護者や祖父母は本校出身の方々が多く、「生徒のために」と協力を惜しむことがなく、それが強みでもある。地域の教育力も高く、“高千穂の宝”として、様々な場面で生徒を支えてくださっている。

本校の校舎は特別教室棟が昭和39年に、普通教室等が昭和53年に建築され建物や設備の老朽化が進んでいる。また、現在の学校用地が急傾斜地特別警戒内にあることから、数年後に本町の温泉跡地に移転することが決まっている。そこは、将来的には九州中央自動車道の整備が計画されている近くで、自然災害時の物流関係のライフライン確保が可能である等、立地条件がよい。もちろん、移転に必要な費用も高額になる。したがって、移転を控えている現在、校舎等に関する修繕費等が抑えられるのは無理ないことである。しかし、今年度熱中症対策として新たにエアコン4台が設置された。費用の捻出も大変だったのではないか。「校長に無断で設置を決定して申し訳なかった・・・」とさえ言われたが、いえいえ、何とありがたいことか。8月末の奉仕作業の際、生徒に報告すると歓声が上がった。夏の暑い時期、子供たちにとって、特別教室で授業を受けることはさぞ辛かったことであろう。家庭で不満を口にすることがあったかもしれないが、学校で耳にすることはなかった。それだけ辛抱強いことも誇らしい一面であるが、これまでそういう健康面での配慮を行えなかったことは、校長として深く反省すべき点である。

このように、人的環境の面でかなり恵まれている本地域は、「GIAHS(世界農業遺産)」や「祖母・傾・大崩ユネスコエコパーク(生物圏保存地域)」に認定されており、資源が豊富で、地域とともに学習する環境も整っている。令和5年に策定された「宮崎県教育振興基本計画」(本県の教育、文化・スポーツに関する最も基本となる計画)には7つの基本目標がある。その基本目標3「ふるさとへの誇りと愛着を持ち、世界を視野に活躍する活躍する人材の育成」の施策8は「社会の変化に対応した多様な人材を育む教育の推進」である。その施策の内容の中に「持続可能な開発のための教育(ESD)の推進がある。昨年度から国土交通省主催宮崎大学主導の「流域治水学習」に参加し、今年度は国指定で「循環型社会を実現する環境教育」にも取り組む。2015年にGIAHSの認定を受け、9年が経つ本地区。世界レベルで評価された生活様式が地域にとっては日常的な活動で、「当たり前」となっている。本町ではこの現状を踏まえ、小・中学校で実施している地域学習をGIAHSの視点から整理し、高千穂GLOCAL(グローカル)として、地域の財産への理解と地域への誇りが醸成されていくよう、取り組んでいる。2030年までに達成すべき17の目標。これは持続可能なよりよい世界を目指す国際目標である。2030年は、令和12年。現生徒は20歳前後で、社会人として働いている生徒がいるであろう。SDGs17の目標のうち、直に触れることのできる項目が高千穂町にはある。県教委や県森林組合主催の事業についても多数の案内をいただいている。校長として、生徒の学びを軸にして、この貴重な地域資源ブランドを学校教育に生かし、学校という学びの場を大切にしながら学校経営に携わっていきたい。

【校長室】必然

8月31日(土)に本町の五ヶ所三秀台の平和祈念碑前で、「第28回五ヶ所平和祈念祭」が開催された。第二次世界大戦敗戦後の昭和20年8月30日、熊本県の捕虜収容所へ救援物資を空輸中のB29が高千穂町五ヶ所の祖母山に墜落した。このときの搭乗員12名と時を同じくして、終戦直前に同町に墜落死した日本軍戦闘機のパイロット1名を慰霊するために、平成7年に地元有志の平和祈念碑奉賛会が町当局の協力を得て「平和祈念碑」を建立し、毎年平和祈念祭を開いているとのことである。そもそも、この事故の事実を知ったのは、本校で実施した平和学習の講話である。沖縄から高千穂町への学童疎開に関する話の中で、墜落のことにも触れられ、この平和祈念祭と繋がったのである。祈年祭当日は、命を落とした計13名の冥福を祈り、参加者全員による黙祷と五ヶ所在住の小中学生による13回の献鐘が行われ、その後参加者による献花と続いた。その日は台風一過で、雲一つない晴天に恵まれたが、献花が始まると突然強風が吹き始め、それは献花が終わるまで続いた。祈念碑前の机上に捧げられた花は、幾度となく風で飛ばされそうになったが、献花が終わると同時に風は止み、穏やかになった。“私たちの世界に起こる現象は、現実的な影響だけでなく、目に見えない(スピリチュアル)の影響も必ず受けている”と聞いたことがあるが、それだったのであろうか。「神々が天上界から地上に降り立った天孫降臨の地」高千穂に住むと神社への参拝の機会が多く、急に吹く風を感じることがよくあるが、その風はさわやかで気持ちがよい。この時の風も強風ではあるものの、決していやなものではなく、むしろ心地よかった。

さて、献花では、上野にある玄武山正念寺の副住職による読経と法話があった。この正念寺は、昭和19年に沖縄県豊見城村第一国民学校から、学童疎開として上野村に到着した学童75名のおよそ半数(残りの半数は学校)が生活したところとのこと。およそ10分間の法話では、今生かされていることは「当たり前ではない」と話された。当時様々な理由で日本の戦争資料に記されていなかったこのB29墜落の事実。飛行機の残骸が地域の人にたまたま発見されたことから、この事実が明らかになったこと。この発見がなければ命を落とした方々の遺族は、詳細を知ることがなかったこと(祈年祭参加の西部方面総監部在日米陸軍連絡将校のあいさつによる)等、この発見は当たり前ではない。偶然ではなく、必然だったのではということである。1+1は「2」。我々にとってはこれが当たり前であるが、今は1+1は「鬼」(ちなみに2+2は「4」ではなく「カニ」らしいが・・・)とも言うらしい。

多種多様な考え方を受け入れることが大切と言われる共生社会。ほんとうにいい教師は、相手を選ばず、生徒の話に十分耳を傾け、その気持ちに寄り添うことができる人。不登校やいじめにあった生徒、性的少数者等の少数派の視点に立ち、寄り添い守ることができる人。若い教員の「今どきの感覚」をばかにするのではなく、耳を傾けて学校全体の教育活動に取り入れる人等である。日常生活の中で出合う様々な出来事は当たり前ではない。だからこそ、どのようなことでも自分の価値観にとらわれることなく、一つ一つを大切にするという意識が必要だと感じさせられた。

最後に、本校壷田つくしさんによる追悼作文を紹介する。

「あの翼に乗せて」

今日も誰かがどこかでいじめられて、明日もどこかで誰かが泣くでしょう。日本では戦後79年の時が過ぎ、この平和の鐘の音色も天高く響いています。平和というものがふと当たり前にあると錯覚してしまいますが、それは私たち一人一人の優しさや思いやりからつくりあげるもの、隣の友達が困っていたら声をかける勇気から始まるのではないでしょうか。私にはどうしたら戦争がなくなって、哀しむ人がいなくなるかはわかりません。詩人の宮沢賢治は「私の幸せは世界中の皆んなが幸せにならなければ有りません」と言いました。その言葉を借りるなら「私の幸せは隣の友達が笑っていなければ有りません」と言いたいです。世界のみんなが、隣にいる友達を笑顔にできたら、いつか本当の平和がくるのではないでしょうか。79年前の夏、奇しくも目の前に広がる山々に、アメリカと日本の飛行機が墜落して、合わせて13名の尊い命が失われました。亡くなられた若い方々は戦争が終わったらどんなことをしたかったのでしょうか。きっと、まず無事を伝える笑顔をお土産に、家族や恋人の元に帰りたかったのではないでしょうか。

あの夏墜落してしまった翼に、もう一度笑顔を乗せて世界に飛び立ちましょう。

追伸 アメリカ合衆国と日本両国の国家及び合唱を聴かせてくださった「大いちょう歌劇団」の皆様、すばらしい歌声をありがとうございました。

【校長室】2学期始業の日

始業式校長挨拶

「皆さんの夏休みはいかがでしたか。県中体連の大会から始まり、パリオリンピックでの日本選手の活躍等で多くの感動を得ることができました。その一方で、地震も発生しました。日本全国では、水の事故に限らず、大雨や突風、落雷、台風などの自然災害による被害のニュースもたくさん舞い込んできました。被害を受けられた方々へのお見舞いを申し上げます。

さて、生徒の皆さんにおいては事故の報告を受けておりませんので、一安心をしているところです。この2学期は行事がたくさん計画されています。校長先生は皆さんが無限の可能性を発揮してくれることを楽しみにしています。失敗を恐れることなく、自信をもって様々な教育活動に取り組んでほしいと思います。また、来年4月には上野中が統合されます。その統合の準備として、上野中の生徒と多くの交流を予定していますので、積極的に交流を深めてください。なお、3年生については、受験が近づいてきます。皆さんの将来の目標をしっっかり見据えて、取り組んでほしいと思います。昨日の奉仕作業で、学校はとてもきれいになりました。特別教室にも地域の方々のご協力のおかげで、エアコンも設置されます。台風10号が近づいており心配していますが、いかなる場合でも想定外を想定した行動をとり、命を守る行動を優先してください。以上で校長先生の話を終わります。」

【校長室】1学期終業式

さっそくですが、背筋をピンと伸ばして、静かに目を閉じてください。

そして、1学期の自分について、ちょっと振り返ってみてください。

はい、それでは、目を開けてください。

先ほど、各学年の代表の皆さんが1学期を振り返ってくれました。

1年生代表生徒は、教科担任制や体育大会、期末テストなどを「初めてづくしの1学期」として振り返り、明日からの夏休みを「変化できる大切な休み」と位置付けていました。

2年生代表生徒は、体育大会で高めた団結力、修学旅行で学んだ公共マナーのこと、そして、主体性をもっと理解し、自分たちで気付き、行動することを意識したいと言っていました。

3年生代表生徒は、1学期の学級委員長での苦労をクラスメイトと協力して乗り越えたこと、そしてこれから見通しをもって行動することで有意義な生活を送ると決意を述べてくれました。

そして、最後に生徒会代表生徒は、集会時での集団行動や話の聞き方について改善を呼びかけるとともに、SNSの利用について問題提起をしてくれました。皆さん、苦労や失敗を繰り返しながら、新たな目標を立て、行動していこうという意欲的な気持ちが十分伝わってきました。みなさんもおそらく同じような振り返りができたのではないかなと思います。

校長先生は「失敗は成功の近道」と思ってますので、あえて失敗できる機会をたくさんつくっていただくよう、先生方にお願いしています。ですから、皆さんはいくつか失敗経験をしてきたと思います。

例えば、校則検討委員会で校則について自分たちであるべき姿を考え、実践してきました。頭髪に関する細かな規則も撤廃しましたね。そして、今年、眼科検診が実施された際に、お医者さんから、前髪の長さに関する指摘を受けました。健康面での根拠がしっかりと示されました。これについては、養護教諭の先生からも放送で話があったと思います。その後、皆さんは改善できたでしょうか?今、ちょっと確認してみてください。前髪とかは目に入っていませんか?

それから、生徒総会の時、校長先生は集団行動について注意をしましたが、その後どうですか?先生が見るには、まだ満足はしていませんが、かなりよくなったと思います。

皆さんのよいところは、指導されたことに対して、聞く耳をもっているということ。そして、改善することができるということです。できれば、そういう問題点に皆さんが自ら気付き、考え、判断し、改善するという行動をしてほしかったなと思います。それが、いわゆる主体性であり、その主体性を身に付けることこそが大人への第一歩だからです。

ところで、「スクラップアンドビルド」という言葉がありますが、耳にしたことはありますか?

「スクラップ」は、解体するとか廃棄する、処分するという意味です。「ビルド」とは、組み立てる。製造するという意味があります。そして、「スクラップアンドビルド」という意味は、企業、会社でよく使用される言葉ですが、例えば、利益の出ていない部門を整理して、新たな部門を設けたり、建物を改築したり、設備を置き換えたりすることで利益の向上を図るということです。

皆さんに言い換えれば、自分で考え、判断し、行動したことが間違いだと指摘を受けた場合、考え直し、改善しながら、少しずつ成長していくことだと言えます。夏休みはそういうことを考えるにはちょうどよいかも知れません。

最後になりますが、校長先生も1学期を振り返ってみました。たくさんのすばらしい出来事がありましたが、その中でも特に印象に残っていることがあります。それは、本校の生徒が、人一人の命を救う行動をしたということです。本人の希望により、これ以上詳しいことは言えませんが、勇気ある、模範的な行動だなと本当に感心しています。

明日から、37日間の夏休みに入ります。気を付けてほしいことは、命を含めて健康管理です。水の事故、交通事故、熱中症、そしてコロナ感染者も増えてきていますが、どういう場面でも「想定外を想定」しながら、生活すれば、皆さんのことですから、安全・安心な夏休みを過ごすことができると思います。2学期の始業の日に、全員が元気な顔を見せてください。

【校長室】支え

第75回県中学総体が開催されている。おかげさまで、本校は学校部活動や社会体育を合わせて14競技に出場している。地区予選での団体優勝も7本と近年ではまれにみる好成績であったが、県大会では、厳しい現実を経験する結果が続いている。

九州のほぼ中央部に位置する高千穂中が、県大会に出場するともなると、なかなか大変な面もある。移動する距離は、場所によっては修学旅行(今年度までは九州北部が行程であった)の訪問先よりも遠くなることもある。それでも、保護者は「子供のために・・・」と配車や宿泊先の手配、応援等々、一生懸命してくださっている。「高千穂の宝」と言われる純粋な子供たちは、その感謝の気持ちを忘れない。だから、さらにやる気を伸ばす。その子供の姿が保護者にとっても頑張れる糧となる。

応援席を譲ってくれた他チームの生徒を日陰の応援席に誘導していた保護者。中学生という同じ世代の子供を育てている親の一人として、どの子供にも分け隔てなく優しく接する心の広さに、人としての大きさを感じた。そういう姿が子供たちをさらに成長させる。見習いたいものである。

別の競技で、今年度県北部でも上位に位置する部がある。県大会でも活躍が期待されたが、初戦の相手は南部の強豪チーム。レベルの違いを見せつけられ、結果は完敗であったが、試合終了の笛が鳴るまで、ずっとボールを追いかけていた。点差が広がっても、試合を捨てず最後までプレイに集中していた。素敵な子供たちである。応援していた保護者たちも目をそらさず、頑張る子供たちを見守られていた。その姿は子供たちと一緒になって戦っているようにさえ見えた。“この親にしてこの子あり”。まさにそう感じた光景である。

競技によっては、天候に左右され、延期を余儀なくされる。実際に、延期が続き、試合ができていない部活動がある。予定よりも一週間遅れの実施となるであろう。モチベーションを維持するのも容易なことではない。それでも、ピークを維持するべく、日々の練習に励み、大飛球の一撃。部室の窓ガラスは木っ端みじん。もちろん、子供に責任はない。むしろ、好調を維持していることに喜びさえ感じる。そのグラウンドを軽トラで整備されている方がおられた。おそらく、保護者の一人であろう。その日は、リフレッシュデイで部活動は中止だったため、その合間のことと思われる。このような陰での支えは子供たちの力になる。熱中症を考えると長時間の練習は危険であり、子供たちが練習だけに集中できる環境は非常にありがたい。チームの勝利には、このような保護者の貢献も欠かせないものである。

今週末から来週にかけて、バレー男女、野球、陸上、バスケット男女、バドミントン競技が実施される。日々の厳しい練習を通して、自らを高め、予選を勝ち抜いた子供たちである。このように応援してくださっている保護者への感謝の気持ちを忘れることは決してないであろう。

中には、3年後に本県で開催される2027年の「紡ぐ感動 神話となれ 日本のひなた 宮崎国スポ 障スポ」の選手となる子供がいるかもしれない。これまでの練習の成果を存分に発揮し、悔いが残らないよう、全力プレイで熱戦を繰り広げてほしいと切に願う。私も可能な限り、応援に行きたい。また、慌ただしい週末が始まると思うと、ただただうれしい限りである。

令和7年度グランドデザイン

令和7年度生徒会スローガン

〒882-1101

宮崎県西臼杵郡高千穂町大字三田井939番地6

TEL 0982-72-4121

FAX 0982-72-4122

〇 荒天時に関するお願い

大雨や台風、大雪その他様々な事象により生徒の身の危険があると判断される場合は、たとえ休校などの措置連絡がなくても、無理に登校させたりすることのないようにお願いいたします。学校との連絡が通じる時間帯に、連絡していただければ柔軟に対応していきますのでご理解ください。まず、お子様の身の安全を確保することを最優先した対応をよろしくお願いいたします。

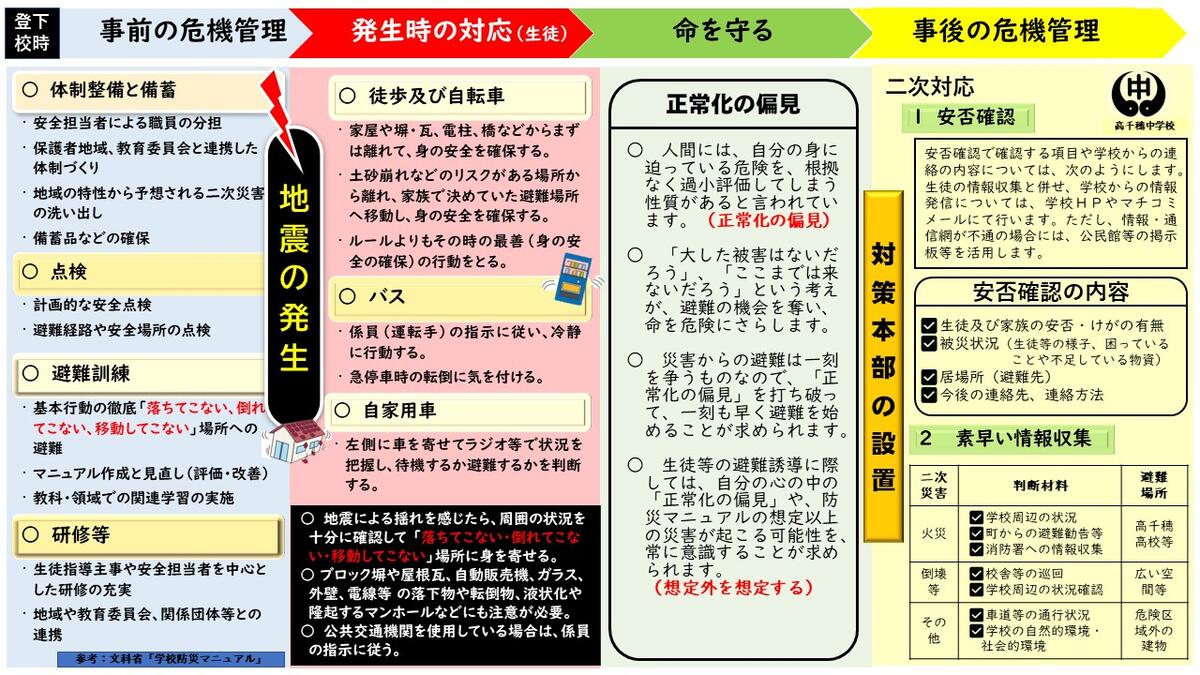

【地震発生時の登下校マニュアル】

◎ 南海トラフ地震の発生が心配される中、本マニュアルをもとに各学級でどのように行動すればよいのか。各家庭での決まりや約束などを決めておくことなどを確認しました。各家庭におかれましても、万が一の場合にどのようにすればよいのかを話し合ったり、決めたりする機会にしてもらいたいと思っています。なお、本マニュアル(データ)は、マチコミメールで送付いたしますので、ご確認ください。