都城市立大王小学校 公式ホームページ

カテゴリ:学校の様子

地域と学校 その1

8月1日(木)

小松原地区の民生児童委員の皆さんと情報交換会を行いました。

子ども達の登下校の見守りや地域の方々への支援をしてくださっている皆さんです。いつもお世話になっております。

子ども達のこと、地域のこと、様々な情報交換ができました。大変有意義な時間となりました。

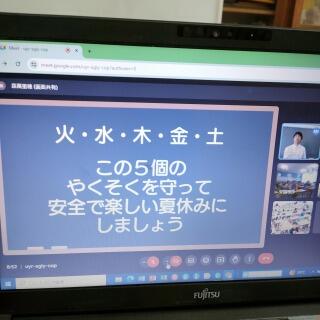

オンライン健康観察

8月1日(木)

本年度は登校日は実施せず、オンラインによる健康観察を行いました。

低学年は保護者がsigfyの欠席連絡に回答、中高学年は持ち帰った児童用端末を使ってGoogleMeetを使って担任と顔合わせです。

本日は晴天で、ものすごい暑さでした。熱中症の注意報も出ていましたから、オンラインでよかったのではと感じました。

学校の木 イチョウ

7月23日(火)

正門を入ると右手に学校の木について記された大きな看板があるのをご存じですか。

平成2年に大王小学校の学校の木をイチョウと定めたそうです。この看板が古くなっていましたので、塗り直しをしました。大変見やすくなりました。学校へお越しの際はぜひ御覧ください。

裏にも解説文がありますよ。

1学期終業式

7月22日(月)

今日は、1学期終業日でした。

あまりにも暑いので、終業式はオンラインで実施しました。

子ども達は、冷房している教室で視聴するスタイルです。

はじめに、2年生と4年生の代表児童による作文発表。

二人とも1学期をしっかりと振り返って立派な発表でした。

校長先生もオンラインでお話ししました。

校歌斉唱は、音楽室から生演奏の中継で行いました。

伴奏は、6年生の田中くららさん。バッチリでした。

(氏名掲載は保護者の承諾済み)

終業式の後は、夏休みの過ごし方のお話しを森先生がしました。

5つの約束とは何か、御家庭でお子様にたずねてみてくださいね。

いよいよ夏休みです。

連日の猛暑による熱中症、全国的に増加傾向の新型コロナウイルス感染症などなど、心配はつきませんが、まずは健康です。生活リズムを保ちながら元気に楽しい夏休みを過ごしてほしいと思います。

新しくなりました!

正門から入るとすぐ右側に「岩石園」があるのをご存じですか?

様々な岩石を標本として並べているものです。

正門入ってすぐに右側にあります。

ちゃんと表示もされています。

何と書いてあるかわかりにくいです。よく見ると、

「岩石園」

「昭和42年2月」

と書いてあります。今から五十数年前に作られたもののようです。

今回、岩石標本の名前を表示しているラベルを新調しました。

以前のものは、文字が薄くなったりサビがでていたりで見づらくなってました。白く大きな文字になって見やすくなっています。

お近くにお越しの際は一度御覧くださいませ。

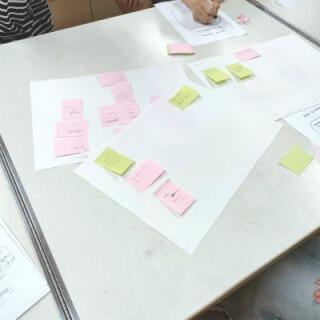

家庭教育学級を開催しました

7月17日(水)

家庭教育学級開級式と第1回研修会を開催しました。

今年度は各学級からの動員はせず、希望者のみで開級しています。参加いただいた皆さんにとって学びの多いものにしたいと思います。

というわけで、第1回の研修会は「早寝・早起き・朝ご飯の生活習慣」について講話でした。講師は、みやざき家庭教育サポートプログラムからの派遣トレーナーである野﨑優子様です。

参加体験型の講話でしたので、はじめて顔合わせする学級生同士でも話がしやすく第1回にふさわしい内容だったと思います。付箋にそれぞれの考えを書き、それをもとに話をするというスタイルで、時間が足りないと感じるほどに意見交流が出来た60分間でした。

九州大会入賞おめでとう!!

7月11日(木)

本校児童の大会入賞の報告がありました。

第24回九州青少年銃剣道大会

6年 南脇蓮さん 準優勝

6年 南脇花奈さん 第3位

次は全国大会。日本武道館だそうです。

やる気あふれる笑顔で、これからが楽しみです。

※画像は本人の許可を得て掲載しています。

銃剣道って何?という方はこちら

非行防止教室(5年)

7月11日(木)

5年生で非行防止教室を行いました。

都城市警察署の方々を講師に招いて各学級で学習しました。

「生活の中の身近な犯罪」というテーマで、日常生活や学校生活の中でどんなことが犯罪につながってしまうのか、また犯罪に巻き込まれないためにどうすればよいかなど、説明を聞いたり、自分たちで話し合って発表し合ったりしながら学習を進めました。

子ども達ひとりひとりのよりよい未来のためにも、今日の学習を今後にしっかりと生かして欲しいと思います。

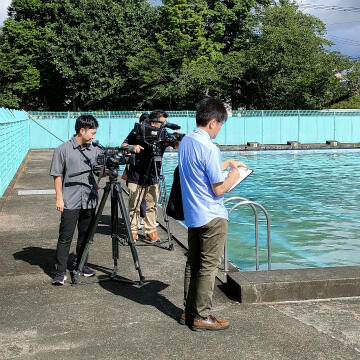

レスキューヒーローがやってきた!

7月5日(金)

4年生と3年生で、着衣泳の学習をしました。

今回は、消防士の皆さんのボランティア団体「防災みやこんじょ」を講師に迎えての学習でした。

楽しい寸劇で救助される様子を再現。

命を守る大切な学習、子ども達も真剣に聞いていました。

キーワードは「浮いて待つ」

少しでも長く浮くための練習をしました。

防災みやこんじょによる指導は都城市初。なんとUMK、MRT、宮﨑日日新聞と、3社も取材が来ました。カメラが2台も!

「防災みやこんじょ」の皆さんによる素晴らしい学習でした。もっともっと広がるといいなぁと思います。

レスキューヒーローの皆さん、ありがとうございました。

放送されたニュースはこちら

MRT

https://newsdig.tbs.co.jp/articles/mrt/1275588

UMK

https://www.umk.co.jp/news/?date=20240705&id=24131(掲載期間終了でリンク切れ)

宮﨑日日新聞

7月10日に掲載されました。

ハロー市役所元気講座

6月26日(水)

4年生社会科の学習でハロー市役所元気講座を利用し、ごみについての学習をしました。

6名の市職員の方々が来て下さいました。ゴミ収集車も2台持ってきてくださって、見学をしました。

丁寧に説明してくださいました。

実際に動かしてゴミ収集車のことを教えてくださいました。

荷台が大きく動く様子を見たときは「おお~!」と子どもたちから歓声があがりました。

ゴミ収集車の見学の後は、都城市のごみ処理についての学習です。

たくさんの資料を準備してくださって、しっかり学習できました。

日常的にお世話になっていて普段あまり意識しないことですが、今回の学習でごみ処理について考える機会となりました。

講座をしていただいた皆さん、ありがとうございました。

校外学習3年

6月21日(金)

3年生が社会科と総合的な学習の時間での校外学習に行きました。

今回は、人気のお店「タマチャンショップ」

お店の方からお話しを聞いたり、店内見学をしたりしました。

プール開き

6月19日(水)

プール開きを実施しました。

月曜日に雷注意報が出ていたため本日に延期しての実施です。

いよいよ夏ですね。

6月参観日

6月18日(火)

本日は、1学期最後の参観日でした。

たくさんの保護者の方が来校され参観いただきました。前夜の大雨で運動場の状態が心配されましたが、どうにか利用できる状態にはなりました。御協力ありがとうございました。

参観授業の前には、学校保健委員会を開催しました。参加いただいた各学級の保健委員の皆さん、ありがとうございました。

「ストレッチで一石二鳥!楽しくからだを動かそう」というタイトルで、メディカルヨガセラピストの内勢恵子様に御講話いただきました。

ストレッチや呼吸法、ロコモ予防、運動器検診のことなど、子どもの健康に関わる様々なお話しがありました。

参加した皆さんからは、ストレッチでスッキリした、心身のリフレッシュになったとのご感想をいただきました。今回の内容が、皆さんのご家族の健康につながれば幸いです。

職員研修・心肺蘇生法講習会

6月14日(金)

来週からのプールでの水泳指導に備え、心肺蘇生法講習を実施しました。この研修は、毎年水泳指導前に行っています。もちろん怪我や事故がないように授業を行いますが、万が一に備えるためにこの研修を実施しています。

毎年参加していると体が覚えています。とても大事な研修です。

講習いただいた救急救命士の方に謝辞を述べ終了いたしました。

来週から水泳指導が始まります。保護者の皆様におかれましては、御家庭での朝の健康観察をしっかりとお願いいたします。水の事故は命に関わります。早寝早起き朝ごはんで、体調をしっかりと整えて参加できるよう御協力お願いいたします。

PTA専門部会を開催しました

6月13日(木)

第1回PTA専門部会を開催しました。

各部の委員の皆さんにお集まりいただき、本年度の年間の取組について確認と協議をいたしました。

お仕事後のお疲れのところ参加いただき、誠にありがとうございました。

皆さん、熱心に参加いただきました。

一年間どうぞよろしくお願いいたします。

車椅子の寄贈

6月13日(木)

都城駐屯地曹友会と鹿児島音響測定所より、チャリティ活動からの車椅子贈呈がありました。

児童を代表して、運営委員会の委員長と副委員長が受け取り、お礼の言葉を立派に発表してくれました。

贈呈式の後は、記念撮影。

上着を着させていただきました。なかなか貴重な体験です。

大切に使わせていただきます。

ありがとうございました。

研究授業・ICT活用

6月12日(水)

1年2組と2年3組で体育の研究授業を行いました。

入学して2ヶ月の1年生ですが、先生の話をしっかりと聞いて、ルールを守って運動していました。2年生も安全に気を付けながら、しっかりと学習ができていました。

2年生の授業では、マット運動のいろいろな技について、タブレットPCで動画を見て確かめながら練習していました。

低学年でも立派に使いこなしていました。

児童集会

6月11日(火)

本日は、全校児童が参加する児童集会をしました。

今回は、全学年が一緒にレクリエーションに参加するイベントです。

まず、運営委員会の児童の皆さんから説明。

はじめのレクは、520人でするじゃんけん列車。「最初はグー!」の大合唱が響き渡り、最後の2人になったときはものすごく長い列になっていました。

次のレクは、ボール送りゲーム。まずは説明を聞きます。運営委員会の児童の皆さんが説明してくれました。

こちらもなかなかの盛り上がり。さすがに高学年はすごい速さでした。

全校児童で楽しんだ時間になりました。

運営委員会の皆さん、準備ありがとう。お疲れ様。

交通安全教室

6月6日(木)

交通安全協会の方々の指導で交通安全教室を実施しました。

自転車事故の怖さや、安全な運転の仕方などについて、プレゼンテーションや点検実演などわかりやすく指導していただきました。

最後は、横断歩道の渡り方について、信号があるときとないときの2パターンを練習しました。

安全な登下校や、休日の過ごし方など、今後に活かして欲しいと思います。

JRC委員会

5月31日(土)

青少年赤十字の発足式を行いました。

新メンバーの1年生には会員証が授与されました。

JRC委員会の皆さんお疲れ様。

「大王っ子のやくそく」を再度ご確認ください。

〇 火遊び・川などでの水遊びは絶対にしません。

〇 家に帰る時刻を守ります。4月~9月は夕方6時まで、10月~3月は夕方5時までには家に帰り着きます。

〇 大人が留守の家では遊びません。子どもだけでの夜間の外出・外泊はしません。

〇 友達に物やお金をあげたり、貸し借りをしたりしません。

〇 子どもだけで校区外・ゲームセンター・大型店等に行きません。

〇 公民館や公園など、みんなが使う場所は汚したり、傷つけたり、落書きしたりしません。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 1 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |

〒885-0026

宮崎県都城市大王町20街区1号

電話番号

0986-23-2470

FAX

0986-23-2471

E-mail daio-s※miyakonojo-city.miyazaki-c.ed.jp

※の部分を@に変えてください

本Webページの著作権は、都城市立大王小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

携帯電話からアクセスするには、学校ホームページのアドレスを携帯電話に直接入力する方法と上のQRコードを利用する方法があります。パソコン版も携帯電話版も、アドレスは同じです。