都城市立大王小学校 公式ホームページ

トップページ

カテゴリ:学校の様子

4月初め、校内の満開の桜の様子です!

4月に入って学校が再開し新学期がスタートしましたが、再び学校の臨時休校が始まり、子ども達の元気な声が聞こえなくなったことは残念です。

でも、みんなでこの時期を協力して乗り越えて、また学校に明るい子ども達の声が響くのを楽しみに待っています。

今回は、4/2(木)に撮影した桜の花を中心にご紹介します。

校内の桜があちらこちらで満開でした。

↑ 運動場の桜は、4月に入って桜吹雪がきれいでした。

↑ プール裏の桜も満開で、プールに花びらが舞っていました。

↑ 桜の木の枝で、小鳥もかわいくさえずっていました。

↑ いつもは、運動場の木々の間にひっそりと立つ桜の木も満開でした。

↑ あらためて、たくさんの桜の木が植えられていることに気づかされる春です。

↑ ヤブツバキもつぼみがたくさん膨らんでいました。

↑ 木の根元は、花びらの絨毯がきれいに広がっていました。

↑ 体育館裏の桜は、道路を通る方々にも鑑賞してもらえたのでは。

↑ 正門近くの桜は、新学期の子ども達を迎えました。

↑ 南校舎裏の桜は若くてまだ細いですが、きれいに咲いていました。

↑ カリンの木には、今年もピンクのかわいい花が満開でした。

↑ カリンの花に心和ませてもらいました。

臨時休業となりました

ご家庭と地域の皆様へ

毎日 登下校する児童を見守ってくださり、ありがとうございます。

各報道でご存じのように、大王小学校も4月22日(水)より臨時休業となりました。

現在(4月21日時点)の予定では、学校再開は、5月7日(木)からになります。

途中、4月28日(火)に地区別で時間をずらしての登校日を設けています。

登校日や学校再開の詳細・変更については、学校からの文書や「安心安全メール」でお知らせします。

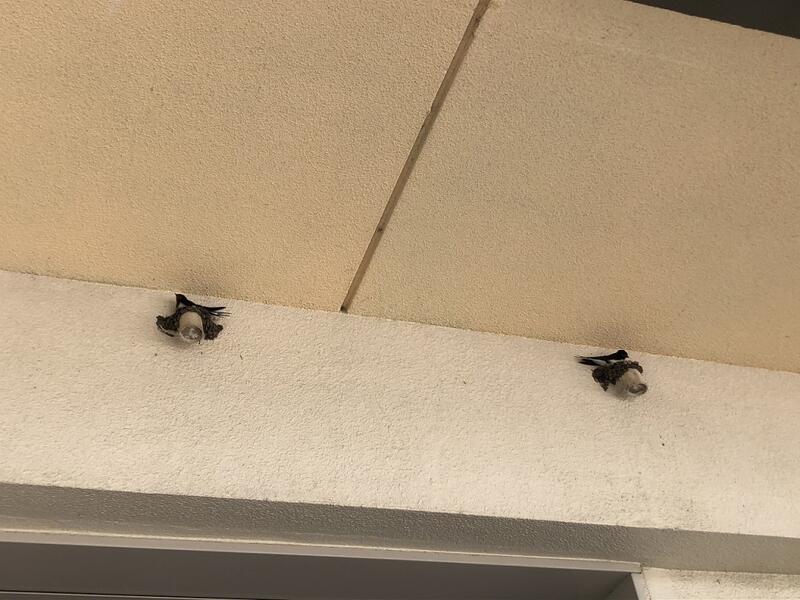

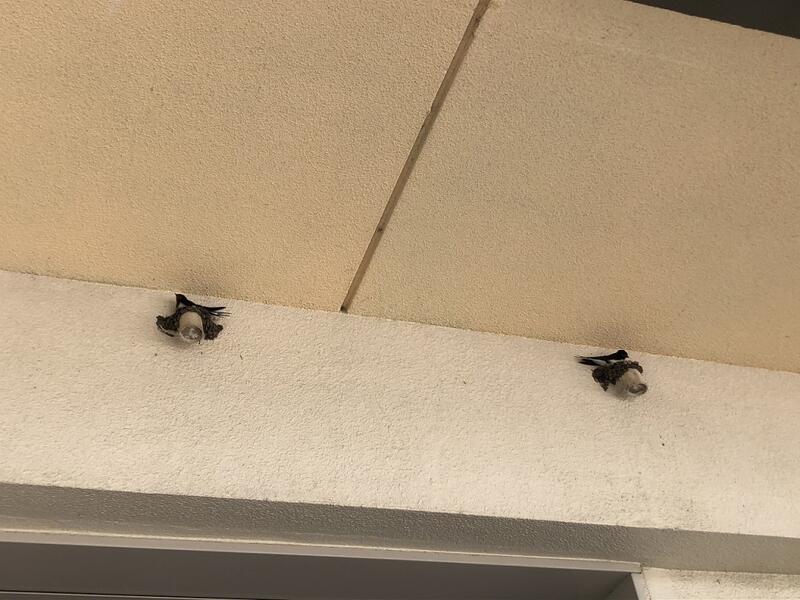

子ども達の声が聞こえないさびしい学校の中で、つばめたちがせっせと巣作りをしています。

子ども達の元気な声が再び校庭に響く日を楽しみに待つばかりです。

毎日 登下校する児童を見守ってくださり、ありがとうございます。

各報道でご存じのように、大王小学校も4月22日(水)より臨時休業となりました。

現在(4月21日時点)の予定では、学校再開は、5月7日(木)からになります。

途中、4月28日(火)に地区別で時間をずらしての登校日を設けています。

登校日や学校再開の詳細・変更については、学校からの文書や「安心安全メール」でお知らせします。

子ども達の声が聞こえないさびしい学校の中で、つばめたちがせっせと巣作りをしています。

子ども達の元気な声が再び校庭に響く日を楽しみに待つばかりです。

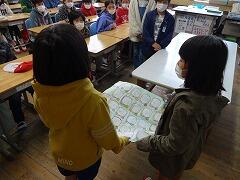

はじめての給食

4月16日木曜日

1年生も給食が始まりました。

はじめての給食は

・ごはん

・中華サラダ

・マーボー豆腐

・牛乳

でした。

準備や片付けのお世話は、6年生が頑張ってくれました。

1年生からは、

「マーボー豆腐がおいしかった」

「サラダがおいしかった」

という声が聞かれました。

1年生も給食が始まりました。

はじめての給食は

・ごはん

・中華サラダ

・マーボー豆腐

・牛乳

でした。

準備や片付けのお世話は、6年生が頑張ってくれました。

1年生からは、

「マーボー豆腐がおいしかった」

「サラダがおいしかった」

という声が聞かれました。

入学式挙行

ご入学おめでとうございます!!

4月10日金曜日 大王小学校 入学式が挙行されました。

1年生3クラス、89名の新入生が大王小学校へ入学しました。

新入生一人一人 みんな元気な声で返事をしていて、学校生活への希望が感じられました。

これからの6年間、いろいろな思い出を作っていきましょう。

5・6年生を中心に入学式の準備を行いました。

在校生も新入生の入学を楽しみにしていました。

4月10日金曜日 大王小学校 入学式が挙行されました。

1年生3クラス、89名の新入生が大王小学校へ入学しました。

新入生一人一人 みんな元気な声で返事をしていて、学校生活への希望が感じられました。

これからの6年間、いろいろな思い出を作っていきましょう。

5・6年生を中心に入学式の準備を行いました。

在校生も新入生の入学を楽しみにしていました。

令和2年度 開始

2020年 令和2年 4月7日 待ちに待った新学期が始まりました。

19学級512名の新しい一年です。

給食・昼休みも始まり、校庭には久しぶりに子供たちの笑い声が響きました。

新型コロナウイルスの影響で、ご家庭、地域の方々も難しい時期を迎えていらっしゃると思います。

大王小学校においても、参観日、PTA総会が中止になったり、5月の運動会が延期になるなど、様々な学校行事の日程が延期・中止となりました。

各行事の変更については、『安心安全メール』を通して連絡いたします。

本年度もよろしくお願いいたします。

(6年)令和元年度の卒業式の様子です。

3/25(水)に卒業式を行いました。

今年度は、新型コロナウイルスの影響で臨時休校中ということもあり、規模を縮小しての卒業式となりました。

出席者は、卒業生と保護者の方々、そして職員でした。

座席の間隔を開けたり、参加者は全員マスクをしたり、消毒して会場に入ったりと、感染予防を行っての実施となりました。

式の前には、保護者の学級役員の方々が謝恩会で放映するために用意されていたDVDを放映させてもらいました。

卒業生の入学からの6年間がたくさんの写真で綴られて、心温まるものでした。

また、「祝電」や在校生が作った卒業生に向けての「卒業おめでとうメッセージ」を掲示しました。

受付を済まされた保護者の方々が思い思いにDVDや祝電、メッセージなどをご覧になっていました。

いよいよ卒業式が始まりました。

式は、規模を縮小して1時間ほどでしたが、そんな中でも証書授与では卒業生一人一人が壇上に上がり、校長先生から卒業証書を受け取りました。

練習は直前しかできませんでしたが、全員が立派な態度で証書を受け取っていました。

式後は、教室には行かず、運動場で担任の先生から最後の話を聞き、記念撮影をして終わりました。

今年度は来賓の方々や在校生が参加できませんでしたが、晴天の下、卒業式を実施してお祝いすることができてよかったです。

↑ 式場の体育館前の立て看板。いよいよこの日が来ました。

↑ 卒業生が登校してきた西門の横には山桜が。

↑ 山桜のかわいい花と色づいた葉がきれいでした。

↑ 運動場の桜の木も、花がちらほらと。

↑ 桜の花が卒業生を祝うように咲き始めていました。

↑ 受付では、手の消毒をしてもらいました。

↑ 式の前にDVDの放映がありました。

↑ 祝辞や卒業おめでとうメッセージを見る保護者の方々も。

↑ いよいよ卒業生の入場です。

↑ 卒業証書を校長先生から一人一人受け取ります。

↑ 証書授与中の音楽は、卒業を祝うピアノの生演奏でした。

↑ 厳かに式が進んでいきました。

↑ ステージ上からの様子も1枚。

↑ 壇上から降りて、市からの卒業記念品のバインダーに証書を挟んでもらいます。

↑ 証書授与の次は、学校長式辞です。

↑ そして、市からの記念品(バインダー)の目録の授与です。

↑ 次は、卒業記念品贈呈がありました。

↑ 卒業記念品に頂いた椅子を、今後大切に使わせてもらいます。

↑ 卒業生からの「別れのことば」は、心に響きました。

↑ 最後に校歌を歌いました。

↑ 保護者代表のあいさつを頂きました。(代表の方は写真中央の方です。)

↑ 名残惜しいですが、卒業生が退場していきます。

↑ 運動場で、学級ごとに集合しました。

↑ 桜の花の下で、最後の学級の時間です。

↑ 保護者の方々から、一人一人に花のプレゼントがありました。

↑ 学級ごとに並んで、たくさんの保護者の方々が記念撮影をして終わりました。

今年度は、新型コロナウイルスの影響で臨時休校中ということもあり、規模を縮小しての卒業式となりました。

出席者は、卒業生と保護者の方々、そして職員でした。

座席の間隔を開けたり、参加者は全員マスクをしたり、消毒して会場に入ったりと、感染予防を行っての実施となりました。

式の前には、保護者の学級役員の方々が謝恩会で放映するために用意されていたDVDを放映させてもらいました。

卒業生の入学からの6年間がたくさんの写真で綴られて、心温まるものでした。

また、「祝電」や在校生が作った卒業生に向けての「卒業おめでとうメッセージ」を掲示しました。

受付を済まされた保護者の方々が思い思いにDVDや祝電、メッセージなどをご覧になっていました。

いよいよ卒業式が始まりました。

式は、規模を縮小して1時間ほどでしたが、そんな中でも証書授与では卒業生一人一人が壇上に上がり、校長先生から卒業証書を受け取りました。

練習は直前しかできませんでしたが、全員が立派な態度で証書を受け取っていました。

式後は、教室には行かず、運動場で担任の先生から最後の話を聞き、記念撮影をして終わりました。

今年度は来賓の方々や在校生が参加できませんでしたが、晴天の下、卒業式を実施してお祝いすることができてよかったです。

↑ 式場の体育館前の立て看板。いよいよこの日が来ました。

↑ 卒業生が登校してきた西門の横には山桜が。

↑ 山桜のかわいい花と色づいた葉がきれいでした。

↑ 運動場の桜の木も、花がちらほらと。

↑ 桜の花が卒業生を祝うように咲き始めていました。

↑ 受付では、手の消毒をしてもらいました。

↑ 式の前にDVDの放映がありました。

↑ 祝辞や卒業おめでとうメッセージを見る保護者の方々も。

↑ いよいよ卒業生の入場です。

↑ 卒業証書を校長先生から一人一人受け取ります。

↑ 証書授与中の音楽は、卒業を祝うピアノの生演奏でした。

↑ 厳かに式が進んでいきました。

↑ ステージ上からの様子も1枚。

↑ 壇上から降りて、市からの卒業記念品のバインダーに証書を挟んでもらいます。

↑ 証書授与の次は、学校長式辞です。

↑ そして、市からの記念品(バインダー)の目録の授与です。

↑ 次は、卒業記念品贈呈がありました。

↑ 卒業記念品に頂いた椅子を、今後大切に使わせてもらいます。

↑ 卒業生からの「別れのことば」は、心に響きました。

↑ 最後に校歌を歌いました。

↑ 保護者代表のあいさつを頂きました。(代表の方は写真中央の方です。)

↑ 名残惜しいですが、卒業生が退場していきます。

↑ 運動場で、学級ごとに集合しました。

↑ 桜の花の下で、最後の学級の時間です。

↑ 保護者の方々から、一人一人に花のプレゼントがありました。

↑ 学級ごとに並んで、たくさんの保護者の方々が記念撮影をして終わりました。

(1年)チューリップが開き始めました。

3月中旬になって、1年生のチューリップがかわいい花をたくさん咲かせ始めました。

きれいなかわいい花を見ると、明るい気もちになるようです。

↑ たくさんのチューリップが咲き始めました。

↑ チューリップの赤とパンジーの黄色が、春の暖かさを運んできてくれました。

↑ 花壇には、キンセンカやノースポールが元気に咲いています。

↑ 隣の学級の花壇の回りでもチューリップがかわいく咲き誇っていました。

きれいなかわいい花を見ると、明るい気もちになるようです。

↑ たくさんのチューリップが咲き始めました。

↑ チューリップの赤とパンジーの黄色が、春の暖かさを運んできてくれました。

↑ 花壇には、キンセンカやノースポールが元気に咲いています。

↑ 隣の学級の花壇の回りでもチューリップがかわいく咲き誇っていました。

校内の春を見つけました。

新型コロナウイルスの影響で3/2(月)から臨時休校となり、学校が静かになってしまいましたが、子ども達が育ててきた花壇の花たちや、校内の木々たちがきれいに花を咲かせて春を告げてくれています。

↑ キンギョソウや葉ボタンが育ってきています。

↑ パンジーやキンセンカで色とりどりの花だんに!今後が楽しみ。

↑ パンジーが咲きそろいました。

↑ ノースポールの植木鉢も満開です。

↑ 正門横の学校園の葉ボタンが、ぐんぐん伸び始めていました。

↑ 菜の花の香りが、暖かい春を感じさせてくれます。

↑ モンシロチョウが蜜を吸いに来ていました。

↑ 1年生の寄せ植えのチューリップがもうすぐ咲きそうです。

↑ パンジーには、テントウムシが。

↑ 今年も職員室南のサザンカの木が咲き始めました。

↑ 花びらが何枚も重なり、かわいらしいサザンカです。

↑ 桜の開花には、もう少し!

↑ つぼみが膨らみ始めていました。

↑ 運動場奥のツバキは、真っ盛り。

↑ ヤブツバキの花は、今が盛りとばかりに。

↑ 運動場入り口のサザンカにも花が。

↑ こちらのサザンカの木には、つぼみがたくさん。これからが楽しみです。

↑ 職員室南の木にも、かわいい白い花がたくさん。

↑ 今回始めて「オガタマノキ(小賀玉木)」というモクレン科の木だと分かり、花の形と色に納得しました。

↑ キンギョソウや葉ボタンが育ってきています。

↑ パンジーやキンセンカで色とりどりの花だんに!今後が楽しみ。

↑ パンジーが咲きそろいました。

↑ ノースポールの植木鉢も満開です。

↑ 正門横の学校園の葉ボタンが、ぐんぐん伸び始めていました。

↑ 菜の花の香りが、暖かい春を感じさせてくれます。

↑ モンシロチョウが蜜を吸いに来ていました。

↑ 1年生の寄せ植えのチューリップがもうすぐ咲きそうです。

↑ パンジーには、テントウムシが。

↑ 今年も職員室南のサザンカの木が咲き始めました。

↑ 花びらが何枚も重なり、かわいらしいサザンカです。

↑ 桜の開花には、もう少し!

↑ つぼみが膨らみ始めていました。

↑ 運動場奥のツバキは、真っ盛り。

↑ ヤブツバキの花は、今が盛りとばかりに。

↑ 運動場入り口のサザンカにも花が。

↑ こちらのサザンカの木には、つぼみがたくさん。これからが楽しみです。

↑ 職員室南の木にも、かわいい白い花がたくさん。

↑ 今回始めて「オガタマノキ(小賀玉木)」というモクレン科の木だと分かり、花の形と色に納得しました。

(1年)初めてのあいさつ運動

2/19(水)は、1年生が小中合同あいさつ運動に初チャレンジしました。

中学生が、今回も早めに小学校の正門や西門、下足室外で小学生達に元気よく挨拶してくれていました。

そんな中、登校した1年生達から順に大きなたすきを肩からかけて、挨拶運動に加わっていきました。

中学生が、1年生を自分達の前に入れてくれて一緒に挨拶をしていました。

今回で、6年生から1年生まで一巡しました。

挨拶運動の日だけではなく、全校の子ども達がもっと家や地域、学校で進んで元気なあいさつができるようになってほしいです。

↑ たくさんの中学生が小学生を迎えてくれました。

↑ 正門での様子です。

↑ 中学生の前に、たすきを掛けた1年生が立たせてもらいました。

↑ 6年生の卒業プロジェクトの子たちもカードを持って参加。

↑ 1年生と6年の代表の子ども達で、元気に挨拶!

↑ 1年生の元気な挨拶が中庭に響きました。

中学生が、今回も早めに小学校の正門や西門、下足室外で小学生達に元気よく挨拶してくれていました。

そんな中、登校した1年生達から順に大きなたすきを肩からかけて、挨拶運動に加わっていきました。

中学生が、1年生を自分達の前に入れてくれて一緒に挨拶をしていました。

今回で、6年生から1年生まで一巡しました。

挨拶運動の日だけではなく、全校の子ども達がもっと家や地域、学校で進んで元気なあいさつができるようになってほしいです。

↑ たくさんの中学生が小学生を迎えてくれました。

↑ 正門での様子です。

↑ 中学生の前に、たすきを掛けた1年生が立たせてもらいました。

↑ 6年生の卒業プロジェクトの子たちもカードを持って参加。

↑ 1年生と6年の代表の子ども達で、元気に挨拶!

↑ 1年生の元気な挨拶が中庭に響きました。

(6年)卒業プロジェクト始動!

3学期に入り、6年生は卒業に向けて「卒業プロジェクト」を始めました。

6学年全体でいろいろな活動を計画して、実施しました。

その1つに、昼休みを使って各学年のみんなと遊ぶという計画がありました。

第1弾は、1/28(火)に行われた先生達との「ケイドロ」でした。

その後、1年生から5年生まで週1回のペースで、「しっぽ取り」や「ケイドロ」などで遊びました。

各学年のみんなが楽しめるように、いろいろと遊び方を工夫していました。

1~5年生との遊んだ後は、前もって用意しておいたメッセージカードをそれぞれの学年にプレゼントしてくれました。

6年生にとっても、1~5年生、そして先生方にとっても、思い出に残る楽しい時間となりました。

↑ 先生達との「ケイドロ」では、6年生の体力に先生達もタジタジでした。

↑ 終わりの会で、お互いにお礼を。

↑ 低学年とは、しっぽ取りで楽しみました。

↑ しっぽを取られたら、次は追いかける側に変わって、楽しみました。

↑ みんなで挟みうちだー!

↑ 3~5年生との「ケイドロ」の牢屋を、運動場の真ん中にするアイディア、よかったです!

↑ 終わりの会を、実行委員会の6年生が進めました。

↑ 6年生からクラスの代表の子にメッセージカードのプレゼントが渡されました。

↑ 最後に、お互いに大きな声で「ありがとうございました。」

6学年全体でいろいろな活動を計画して、実施しました。

その1つに、昼休みを使って各学年のみんなと遊ぶという計画がありました。

第1弾は、1/28(火)に行われた先生達との「ケイドロ」でした。

その後、1年生から5年生まで週1回のペースで、「しっぽ取り」や「ケイドロ」などで遊びました。

各学年のみんなが楽しめるように、いろいろと遊び方を工夫していました。

1~5年生との遊んだ後は、前もって用意しておいたメッセージカードをそれぞれの学年にプレゼントしてくれました。

6年生にとっても、1~5年生、そして先生方にとっても、思い出に残る楽しい時間となりました。

↑ 先生達との「ケイドロ」では、6年生の体力に先生達もタジタジでした。

↑ 終わりの会で、お互いにお礼を。

↑ 低学年とは、しっぽ取りで楽しみました。

↑ しっぽを取られたら、次は追いかける側に変わって、楽しみました。

↑ みんなで挟みうちだー!

↑ 3~5年生との「ケイドロ」の牢屋を、運動場の真ん中にするアイディア、よかったです!

↑ 終わりの会を、実行委員会の6年生が進めました。

↑ 6年生からクラスの代表の子にメッセージカードのプレゼントが渡されました。

↑ 最後に、お互いに大きな声で「ありがとうございました。」

1/20~24は「給食感謝週間」でした。

1/20(月)~24(金)は、本校の給食感謝週間でした。

月曜日から木曜日までは、お昼の放送で給食委員会が給食の歴史の紹介や給食クイズをしたり、1年生や6年生のクラスの代表の子達が給食作文の発表をしたりしました。

1年生は、給食を通して苦手な野菜が食べられるようになった思い出を作文で発表していました。

また、6年生の代表の一人は、給食に関係している方々への感謝の気持ちを作文で発表しました。

金曜日は、給食感謝集会を体育館で予定していましたが、インフルエンザ予防のため放送で行いました。

放送では、給食委員会の子ども達が、給食ができる様子を全校のみんなに放送しました。

そして、給食センターの方と栄養士の先生にお礼のメッセージが渡されました。

その後、給食センターの方や栄養士の先生から、お話をしていただいて、放送での集会が終わりました。

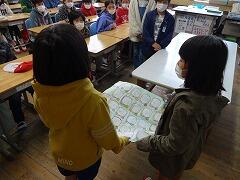

放送後に、5・6年生に給食当番でお世話になっていた1・2年生の代表が、各教室へ行ってお礼のメッセージを手渡しました。

今回、3年生以上の各学級では、給食センターの方や牛乳屋さん、パン屋さん、配達をする方々、栄養士の先生達に感謝のメッセージを書いていました。

子ども達には、これから給食を食べるときには、給食に関わっている方々に感謝しながら、好き嫌いなく残さず給食を食べられるようになってほしいです。

↑ (火)給食委員会によるクイズは楽しかったです。

↑ (水)1年生3人が発表しました。

↑ (水)ドキドキしたようですが、しっかり発表できました。

↑ (木)6年生の作文はさすがでした。

↑ (木)6年生の感謝の気持ちが伝わりました。

↑ (木)最後は、委員会のまとめのことばです。

↑ (金)集会が放送になり、委員会の子が放送室に集合して発表しました。

↑ (金)各学級では、静かに放送を聞いていました。

↑ (金)他の教室でも、放送の集会に静かに参加しました。

↑ (金)感謝のメッセージを委員会が手渡しました。

↑ (金)給食センターの方がお忙しい中、来てくださり一言。

↑ (金)栄養士の先生からのお話もありました。

↑(金)2年生は5年生に感謝のメッセージを届けました。

↑ (金)隣のクラスでも、メッセージが届けられました。

月曜日から木曜日までは、お昼の放送で給食委員会が給食の歴史の紹介や給食クイズをしたり、1年生や6年生のクラスの代表の子達が給食作文の発表をしたりしました。

1年生は、給食を通して苦手な野菜が食べられるようになった思い出を作文で発表していました。

また、6年生の代表の一人は、給食に関係している方々への感謝の気持ちを作文で発表しました。

金曜日は、給食感謝集会を体育館で予定していましたが、インフルエンザ予防のため放送で行いました。

放送では、給食委員会の子ども達が、給食ができる様子を全校のみんなに放送しました。

そして、給食センターの方と栄養士の先生にお礼のメッセージが渡されました。

その後、給食センターの方や栄養士の先生から、お話をしていただいて、放送での集会が終わりました。

放送後に、5・6年生に給食当番でお世話になっていた1・2年生の代表が、各教室へ行ってお礼のメッセージを手渡しました。

今回、3年生以上の各学級では、給食センターの方や牛乳屋さん、パン屋さん、配達をする方々、栄養士の先生達に感謝のメッセージを書いていました。

子ども達には、これから給食を食べるときには、給食に関わっている方々に感謝しながら、好き嫌いなく残さず給食を食べられるようになってほしいです。

↑ (火)給食委員会によるクイズは楽しかったです。

↑ (水)1年生3人が発表しました。

↑ (水)ドキドキしたようですが、しっかり発表できました。

↑ (木)6年生の作文はさすがでした。

↑ (木)6年生の感謝の気持ちが伝わりました。

↑ (木)最後は、委員会のまとめのことばです。

↑ (金)集会が放送になり、委員会の子が放送室に集合して発表しました。

↑ (金)各学級では、静かに放送を聞いていました。

↑ (金)他の教室でも、放送の集会に静かに参加しました。

↑ (金)感謝のメッセージを委員会が手渡しました。

↑ (金)給食センターの方がお忙しい中、来てくださり一言。

↑ (金)栄養士の先生からのお話もありました。

↑(金)2年生は5年生に感謝のメッセージを届けました。

↑ (金)隣のクラスでも、メッセージが届けられました。

1月の募金活動

1/14(火)~16(木)の3日間に、JRC委員会による「助け合い募金」が行われました。

JRC委員会の子ども達が、2ヶ所ある下足室前に分かれて大きな声で募金の呼びかけをしていました。

冬休み明けとあって、お年玉から募金をしてくれる子もいたようです。

募金されたお金は、後日、都城市社会福祉協議会に届けられました。

子ども達には、ボランティアや募金などいろいろな形で誰かのために自分のできることをする心を育んでいってもらいたいです。

↑ コンテナ室前で、大きな声で「募金への協力、お願いしまーす。」!

↑ 友だちと一緒に募金に。

↑ 2・3年生の下足室前でも、呼びかけました。

↑ 登校して来た子がさっそく募金をしてくれました。

JRC委員会の子ども達が、2ヶ所ある下足室前に分かれて大きな声で募金の呼びかけをしていました。

冬休み明けとあって、お年玉から募金をしてくれる子もいたようです。

募金されたお金は、後日、都城市社会福祉協議会に届けられました。

子ども達には、ボランティアや募金などいろいろな形で誰かのために自分のできることをする心を育んでいってもらいたいです。

↑ コンテナ室前で、大きな声で「募金への協力、お願いしまーす。」!

↑ 友だちと一緒に募金に。

↑ 2・3年生の下足室前でも、呼びかけました。

↑ 登校して来た子がさっそく募金をしてくれました。

年の瀬に行われた門松作り

12/15(日)に、PTAおやじの会と家庭教育学級が合同で、門松作りに取り組みました。

学校の正門用の大きな門松や参加者の方々の自宅用の小さな門松を親子や友達と一緒に楽しく作りました。

おかげで、学校もお正月を迎えることができました。

↑ まずは、竹林に竹取に行ってもらいました。

↑ 正門用の大きな門松を制作中です。

↑ 家庭用の小さな門松を友達や親子で作成中。

↑ 缶の回りを竹でぐるっと覆います。

↑ さあ、仕上がりです。

↑ 正門前には、立派は門松が飾られました。

↑ 左右で、新年に子ども達を迎えます。

↑ 玄関前にも、立派な門松が。

学校の正門用の大きな門松や参加者の方々の自宅用の小さな門松を親子や友達と一緒に楽しく作りました。

おかげで、学校もお正月を迎えることができました。

↑ まずは、竹林に竹取に行ってもらいました。

↑ 正門用の大きな門松を制作中です。

↑ 家庭用の小さな門松を友達や親子で作成中。

↑ 缶の回りを竹でぐるっと覆います。

↑ さあ、仕上がりです。

↑ 正門前には、立派は門松が飾られました。

↑ 左右で、新年に子ども達を迎えます。

↑ 玄関前にも、立派な門松が。

火災の避難訓練を行いました。

雨のため延期になっていた避難訓練(火災)を1/31(金)の5時間目に実施しました。

避難の合い言葉「おはしも」を事前に各教室で確認した後、放送に従って運動場に避難しました。

お:押さない

は:走らない

し:しゃべらない

も:戻らない

運動場では、昨年も来て頂いた防災事業所の方に防災についてお話をして頂きました。

消火器の使い方については、昨年の話を覚えている子もたくさんいました。

キーワードは「ホッピング」です。

ホ :ホースを取り出す。先の方を持つ。

ピン:ピンを外す。

グ :レバーをグーと押す。

その後、代表で6年生2人と先生1人が消火活動の体験をしました。

上手に火を消すことができました。

最後に、校長先生の話がありました。

内容は、大きく3つでした。

・しっかりと訓練する大切さについて

・まずは、大きな声で火事を知らせること

・火遊びをしないこと

乾燥するこの季節。

火事を起こすことなく、いざという時は自分の身を守れる子ども達であってほしいです。

↑ 高学年の子ども達が、静かに避難していました。

↑ 低学年も落ち着いて避難しました。

↑ 防災事業所の方から、防災について話をして頂きました。

↑ 6年生が「ホッピング」で上手に消火しました。

↑ もう1人の6年生も火元にしっかり消化剤を!

↑ 「火事だー!」と知らせて、素早く先生が消火しました。

↑ お世話になった防災事業所の方々に、みんなでお礼を!

↑ 最後は、校長先生から3つの話が。

避難の合い言葉「おはしも」を事前に各教室で確認した後、放送に従って運動場に避難しました。

お:押さない

は:走らない

し:しゃべらない

も:戻らない

運動場では、昨年も来て頂いた防災事業所の方に防災についてお話をして頂きました。

消火器の使い方については、昨年の話を覚えている子もたくさんいました。

キーワードは「ホッピング」です。

ホ :ホースを取り出す。先の方を持つ。

ピン:ピンを外す。

グ :レバーをグーと押す。

その後、代表で6年生2人と先生1人が消火活動の体験をしました。

上手に火を消すことができました。

最後に、校長先生の話がありました。

内容は、大きく3つでした。

・しっかりと訓練する大切さについて

・まずは、大きな声で火事を知らせること

・火遊びをしないこと

乾燥するこの季節。

火事を起こすことなく、いざという時は自分の身を守れる子ども達であってほしいです。

↑ 高学年の子ども達が、静かに避難していました。

↑ 低学年も落ち着いて避難しました。

↑ 防災事業所の方から、防災について話をして頂きました。

↑ 6年生が「ホッピング」で上手に消火しました。

↑ もう1人の6年生も火元にしっかり消化剤を!

↑ 「火事だー!」と知らせて、素早く先生が消火しました。

↑ お世話になった防災事業所の方々に、みんなでお礼を!

↑ 最後は、校長先生から3つの話が。

1月全校朝会は放送で

1/31(金)は全校朝会でしたが、インフルエンザの広がりを予防するために、放送で行いました。

まず最初は、校長先生の話でした。

キーワードは「感謝」!

子ども達一人一人が日常でできる「感謝」の表し方について、具体的に話されました。

給食を作ってくださっている方々、横断歩道で止まってくださっている運転手の方、家族の方々、地域の方々など、身の回りのたくさんの方への感謝の気持ちを子ども達なりに表せるようになるといいです。

次は、養護教諭の先生からの話でした。

キーワードは「か・ぜ・よ・ぼ・う」で、インフルエンザや風邪の予防の方法でした。

か:帰ってきたら、手洗い・うがい(歯磨きも効果的)

ぜ:全部残さず、三食食べよう

よ:夜は、早めに布団で寝よう

ぼ:防衛戦!マスクは正しくつけよう

う:運動をして、強い体を作ろう

2月も、子ども達みんなが、元気に気持ちよく過ごせるといいです。

↑ 全員、席で立腰して、さあ全校朝会が始まります。

↑ 校長先生は、3学期のキーワード「感謝」について

↑ 5年生も、真剣に放送を聞いています。

↑ 養護教諭の先生は、キーワード「か・ぜ・よ・ぼ・う」について

↑ 1年生も先生と一緒にしっかり聞きました。

まず最初は、校長先生の話でした。

キーワードは「感謝」!

子ども達一人一人が日常でできる「感謝」の表し方について、具体的に話されました。

給食を作ってくださっている方々、横断歩道で止まってくださっている運転手の方、家族の方々、地域の方々など、身の回りのたくさんの方への感謝の気持ちを子ども達なりに表せるようになるといいです。

次は、養護教諭の先生からの話でした。

キーワードは「か・ぜ・よ・ぼ・う」で、インフルエンザや風邪の予防の方法でした。

か:帰ってきたら、手洗い・うがい(歯磨きも効果的)

ぜ:全部残さず、三食食べよう

よ:夜は、早めに布団で寝よう

ぼ:防衛戦!マスクは正しくつけよう

う:運動をして、強い体を作ろう

2月も、子ども達みんなが、元気に気持ちよく過ごせるといいです。

↑ 全員、席で立腰して、さあ全校朝会が始まります。

↑ 校長先生は、3学期のキーワード「感謝」について

↑ 5年生も、真剣に放送を聞いています。

↑ 養護教諭の先生は、キーワード「か・ぜ・よ・ぼ・う」について

↑ 1年生も先生と一緒にしっかり聞きました。

(2年)朝のあいさつ運動

1/22(水)の朝のあいさつ運動は、2年生が担当でした。

今回も、中学生がたくさん小学校の正門や西門、下足室前に並んでくれて、小学生を元気に迎えてくれました。

その後、登校して来た2年生がその列に加わっていきました。

寒くても、元気な声が学校に響きわたると、「さあ、今日も一日がんばるぞ。」という気持ちにさせてもらえました。

↑ まずは、中学生だけで小学生をあいさつで迎えてくれました。

↑ 小学生が登校し始めました。

↑ 中学生の列に2年生が加わって、一緒に元気にあいさつ。

↑ 中学生が2年生を前にしてくれました。

↑ 最後は、2年生だけで「おはようございまーす。」

今回も、中学生がたくさん小学校の正門や西門、下足室前に並んでくれて、小学生を元気に迎えてくれました。

その後、登校して来た2年生がその列に加わっていきました。

寒くても、元気な声が学校に響きわたると、「さあ、今日も一日がんばるぞ。」という気持ちにさせてもらえました。

↑ まずは、中学生だけで小学生をあいさつで迎えてくれました。

↑ 小学生が登校し始めました。

↑ 中学生の列に2年生が加わって、一緒に元気にあいさつ。

↑ 中学生が2年生を前にしてくれました。

↑ 最後は、2年生だけで「おはようございまーす。」

1月の登校班長会

1/10(金)朝の活動は、登校班長会でした。

3学期が始まって、4日目。

担当の先生から、2つの話がありました。

1つ目は、挨拶についてです。

班長や副班長がしっかり挨拶するだけでなく、班の皆がしっかり挨拶できるように声をかけていこうという話でした。

2つ目は、登校旗の正しい使い方についてです。

横断歩道の手前で、登校旗をどう使うと良いか、実際に数名の子ども達にやってもらいました。

校区内には、横断歩道を渡る通学路が多くあります。

安全に横断歩道で待ったり、渡ったりできるように、これからも上手に登校旗を使ってもらいたいと思います。

次に、生徒指導の先生から話がありました。

これから益々寒さが厳しくなっていく中、ポケットに手を入れて歩くと危ないので、手袋をはめるなどして、安全に登校できるように声を掛けて欲しいという話でした。

これからも、安全に登校できるように登校班長や副班長には頑張って欲しいです。

↑ 地区名を書いたカードごとに集まります。

↑ 担当の先生からの話をしっかり聞きした。

↑ 横断歩道を渡るときは、登校旗が車に見えるように持とう!

3学期が始まって、4日目。

担当の先生から、2つの話がありました。

1つ目は、挨拶についてです。

班長や副班長がしっかり挨拶するだけでなく、班の皆がしっかり挨拶できるように声をかけていこうという話でした。

2つ目は、登校旗の正しい使い方についてです。

横断歩道の手前で、登校旗をどう使うと良いか、実際に数名の子ども達にやってもらいました。

校区内には、横断歩道を渡る通学路が多くあります。

安全に横断歩道で待ったり、渡ったりできるように、これからも上手に登校旗を使ってもらいたいと思います。

次に、生徒指導の先生から話がありました。

これから益々寒さが厳しくなっていく中、ポケットに手を入れて歩くと危ないので、手袋をはめるなどして、安全に登校できるように声を掛けて欲しいという話でした。

これからも、安全に登校できるように登校班長や副班長には頑張って欲しいです。

↑ 地区名を書いたカードごとに集まります。

↑ 担当の先生からの話をしっかり聞きした。

↑ 横断歩道を渡るときは、登校旗が車に見えるように持とう!

昼休みは外で元気いっぱい

1/8(水)、3学期に入って初の昼休み。

気温はあまり高くありませんでしたが、中庭や運動場は、元気に遊ぶ子ども達でいっぱいでした。

冬休み開けで、子ども達も友達といっぱい遊びたかったようで、どの顔も楽しそうでした。

これから寒さも本番に入っていきますが、子ども達には寒さに負けず元気いっぱい体を動かして、病気に負けない体を作ってほしいです。

↑ ジャングルジムや追いかけっこで、わいわいと元気な声がいっぱい。

↑ 砂場やブランコで遊んだり、追いかけっこしたり。

↑ 運動場では、あちらこちらでドッジボール。

↑ こちらでは、高学年の女の子達がバレーボールを。

↑ 「ケイドロ」で捕まっ子ども達が、「おーい、助けて!」と。

気温はあまり高くありませんでしたが、中庭や運動場は、元気に遊ぶ子ども達でいっぱいでした。

冬休み開けで、子ども達も友達といっぱい遊びたかったようで、どの顔も楽しそうでした。

これから寒さも本番に入っていきますが、子ども達には寒さに負けず元気いっぱい体を動かして、病気に負けない体を作ってほしいです。

↑ ジャングルジムや追いかけっこで、わいわいと元気な声がいっぱい。

↑ 砂場やブランコで遊んだり、追いかけっこしたり。

↑ 運動場では、あちらこちらでドッジボール。

↑ こちらでは、高学年の女の子達がバレーボールを。

↑ 「ケイドロ」で捕まっ子ども達が、「おーい、助けて!」と。

3学期スタート

令和2年がスタートしました。

本校では、1/7(火)に3学期の始業式がありました。

式の前に、新しく本校に転入してきた友達の紹介がありました。

大勢の前で緊張していたことと思いますが、早く本校に慣れて、友達をたくさん作って楽しく過ごしてほしいです。

始業式では、はじめに2年生の3人が3学期に頑張りたいことなどを発表しました。

はきはきとした声で、それぞれのめあてをしっかりと発表できました。

次に、校長先生の話がありました。

校長先生から子ども達に出された3学期のめあては、2つありました。

1つ目は、「知る、好きになる、楽しむ」の3つ目のことば「楽しむ」でした。

そして2つ目は、「感謝」でした。

子ども達が、身の回りのいろいろな人達に感謝の気持ちを持って過ごせるようになると嬉しいです。

そして、校歌を全員で歌って、式が終わりました。

最後に、生徒指導の先生からの話がありました。

こちらでも、キーワードが2つありました。

1つ目は「安全に」、2つ目は「気持ちのよいあいさつ」でした。

あっという間に過ぎてしまう3学期ですが、子ども達にとって実り多い学期になるとよいです。

↑ 全員マスク着用で、始業式に。

↑ 2年生の代表が、元気に発表!

↑ 校長先生からは「感謝」のキーワードが。

↑ 指揮と伴奏に合わせて、校歌斉唱。

↑ 「安全に」と「元気のよいあいさつ」を心がけよう。

本校では、1/7(火)に3学期の始業式がありました。

式の前に、新しく本校に転入してきた友達の紹介がありました。

大勢の前で緊張していたことと思いますが、早く本校に慣れて、友達をたくさん作って楽しく過ごしてほしいです。

始業式では、はじめに2年生の3人が3学期に頑張りたいことなどを発表しました。

はきはきとした声で、それぞれのめあてをしっかりと発表できました。

次に、校長先生の話がありました。

校長先生から子ども達に出された3学期のめあては、2つありました。

1つ目は、「知る、好きになる、楽しむ」の3つ目のことば「楽しむ」でした。

そして2つ目は、「感謝」でした。

子ども達が、身の回りのいろいろな人達に感謝の気持ちを持って過ごせるようになると嬉しいです。

そして、校歌を全員で歌って、式が終わりました。

最後に、生徒指導の先生からの話がありました。

こちらでも、キーワードが2つありました。

1つ目は「安全に」、2つ目は「気持ちのよいあいさつ」でした。

あっという間に過ぎてしまう3学期ですが、子ども達にとって実り多い学期になるとよいです。

↑ 全員マスク着用で、始業式に。

↑ 2年生の代表が、元気に発表!

↑ 校長先生からは「感謝」のキーワードが。

↑ 指揮と伴奏に合わせて、校歌斉唱。

↑ 「安全に」と「元気のよいあいさつ」を心がけよう。

正月飾りの設置

12/25(水)、学校の玄関にしめ飾りを飾りました。

大王小で長年飾られているというしめ飾りです。

手作りだそうです。

その形は独特で、鳥が翼を大きく広げている形です。

玄関の上の方には、よく見るとしめ飾りを飾るためのフックが既に3つ付いていました。

実際に飾る先生と下から声をかける先生と分かれて、飾り付けも賑やかでした。

親父の会の方々に作って頂いた門松とあわせて、お正月を迎える準備が整いました。

↑ 「もうちょっと左を上げてー。」

↑ 飾り付け、完了!

↑ 中央は赤いくちばしの鳥の形に。

↑ 門松としめ飾りで、お正月を迎える準備完了!

大王小で長年飾られているというしめ飾りです。

手作りだそうです。

その形は独特で、鳥が翼を大きく広げている形です。

玄関の上の方には、よく見るとしめ飾りを飾るためのフックが既に3つ付いていました。

実際に飾る先生と下から声をかける先生と分かれて、飾り付けも賑やかでした。

親父の会の方々に作って頂いた門松とあわせて、お正月を迎える準備が整いました。

↑ 「もうちょっと左を上げてー。」

↑ 飾り付け、完了!

↑ 中央は赤いくちばしの鳥の形に。

↑ 門松としめ飾りで、お正月を迎える準備完了!

お知らせ

「大王っ子のやくそく」を再度ご確認ください。

〇 火遊び・川などでの水遊びは絶対にしません。

〇 家に帰る時刻を守ります。4月~9月は夕方6時まで、10月~3月は夕方5時までには家に帰り着きます。

〇 大人が留守の家では遊びません。子どもだけでの夜間の外出・外泊はしません。

〇 友達に物やお金をあげたり、貸し借りをしたりしません。

〇 子どもだけで校区外・ゲームセンター・大型店等に行きません。

〇 公民館や公園など、みんなが使う場所は汚したり、傷つけたり、落書きしたりしません。

学校行事

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 1 | 7 |

8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 1 | 28 |

カウンタ

7

0

5

9

8

8

大王小学校付近地図

所在地・連絡先

〒885-0026

宮崎県都城市大王町20街区1号

電話番号

0986-23-2470

FAX

0986-23-2471

E-mail daio-s※miyakonojo-city.miyazaki-c.ed.jp

※の部分を@に変えてください

本Webページの著作権は、都城市立大王小学校が有します。無断で、文章・画像などの複製・転載を禁じます。

携帯電話からアクセスするには、学校ホームページのアドレスを携帯電話に直接入力する方法と上のQRコードを利用する方法があります。パソコン版も携帯電話版も、アドレスは同じです。