諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

諸塚村立荒谷小学校

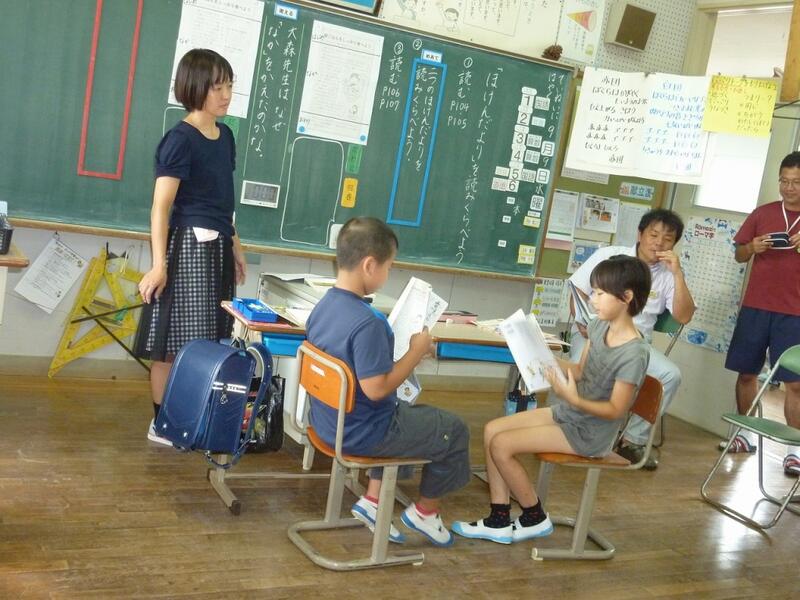

今日は、諸塚村緑のふるさと協力隊の方が荒谷小にお越しくださいました。この方は、普段は諸塚村内で農作業のお手伝いなど、色々な作業のお手伝いをしてくださるボランティアの方です。今回、荒谷小にいらっしゃったのは12月に林業アピールツアーに参加してくださったことがきっかけです。そこで、ツアーを企画した本校6年生の学習発表会の発表について相談をしたり準備をしてくださったりするためにお越しくださいました。

学習発表会で掲示をする、ツアー時の写真を一緒に選んでくださったり、掲示物を一緒に作ってくださったりしたそうです。また、やまびこ号の本の貸し出しも見にきてくださり、お手伝いをしてくださったりしました。

【やまびこ号、今回は宅配便で届きました。300冊あります】

【7冊選べるよ】

その後、一緒に給食を食べました。「学校の給食は何年ぶりだろう?」と楽しみにしてくださっているようでした。今日の給食は、むぎごはん、はちはいじる、魚の野菜あんかけ、牛乳です。

【一緒に給食を食べるのを楽しみにしていた子どもたち】

【こちらのテーブルは「とり天」の話で盛り上がっていました】

その後、昼休みも作業を手伝ってくださったようです。更に、午後からも荒谷小のお手伝いをしてくださった緑のふるさと協力隊の方。今度の学習発表会に向けて、イスを運ぶお手伝いをしてくださったのです。そのイスの数60脚。校長先生と教頭先生、そして緑のふるさと協力隊の方で運んでくださいました。ありがとうございました。一つのツアーから、築くことができたつながり、大切にしていきたいですね。

今日は1日荒谷小のためにお時間を作ってくださり、ありがとうございました。とっても助かりました。

【きれいにイスも並べてくださいました】

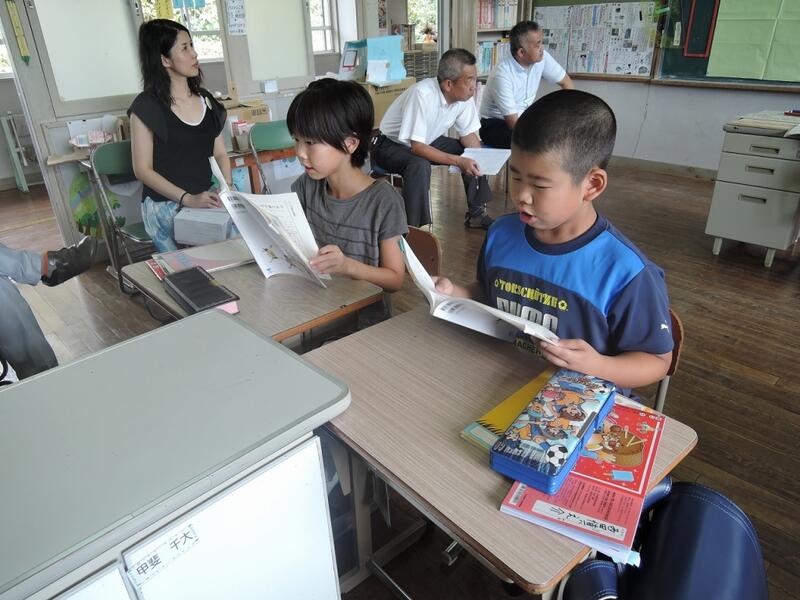

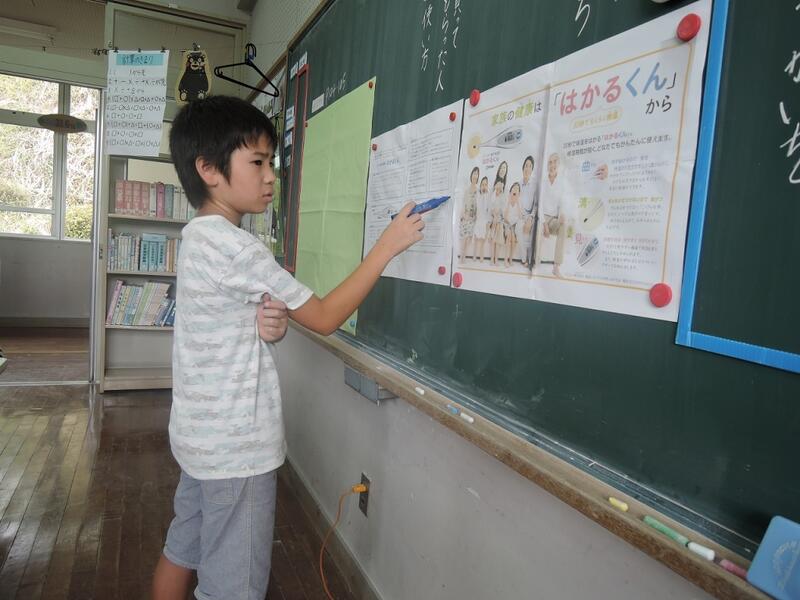

給食感謝集会が終わって、1校時は全校学活が行われました。この学活では栄養教諭の先生が食に関する指導を行ってくださいました。テーマは食事のマナーについてです。「なぜ食事のマナーが大切なのだろう」というめあてを掲げられ、授業が始まりました。

事前にとったアンケートをもとに、荒谷小の子どもたちの食事のマナーの課題である部分も教えてくださいました。全員の課題としては「ながら食べをする」、これは、テレビを見ながら食べるもしくは、ゲームをしながら食べるなどのことを指しています。ゲームをしながら食べる子どもはいませんでしたが、テレビを見ながら食べる子どもたちが多いようです。

【1年に1度の栄養教諭の先生の授業を楽しみにしていました】

子どもたちはマナーの必要性は理解しているものの、なぜマナーが必要なのかを整理している子どもは少ないようです。そこで、子どもたちで話し合わせ、マナーを守らないとどのような状況になるのかを考えました。

そして、栄養教諭の先生が「マナーは周りの人のためでもあり、自分のためでもあります。将来大人になった時にも役に立つものです」とお話しくださいました。将来の自分に関わることだと分かった子どもたち、きっとこれからもマナーを守って食事をすることと思います。

【マナーは相手意識をもつことでもあるのですね】

子どもたちが意欲をもって取り組める授業を考えてくださり、ありがとうございました。栄養教諭の先生がお話しくださったことを、学校でも継続して指導していきたいと思います。ありがとうございました。

今朝、学校に来る途中に運動場からもくもくと煙が上がっていました。何の煙だろうと不思議に思って学校に行くと、運動場には第4部消防団のみなさんが集まっていらっしゃいました。運動場の煙は暖をとるために火をおこしていたのものだったのです。今日は1月6日に行われる出初め式のために、操法の訓練が一日中行われるそうです。9時前になると、消防服を着ていない方々も続々とお越しになっていて消防団員の動きを見守っておられました。

【消防服を着ていない方々は消防団OBの方々です】

「点検報告!」「放水はじめ!」「よし!」等の威勢のいいかけ声、きびきびとした動き、真剣な眼差し、新春の荒谷小に清々しい風が吹き込んできたようです。

【毎年好成績を残す、第4部消防団】

消防団の操法の訓練を見守りに来られたOBの方は「第4部消防団は去年は宮崎県で2位やったとよ。過去には2度全国大会に行ったこともある有名な消防団やとよ」と話してくださいました。その強さの秘訣を尋ねると「今の団員に教えることはもう何もないとよ。でもOBの人たちはみんな指導することができるとよ。どこを教えたらいいかみんな分かっちょるから」と話されていました。また「諸塚には消防署がないから、消防団員が頑張ってもらわんとどうにもならんとよ」とも話されていました。消防団OBの方々をはじめ、地域の方々からの期待を一身に背負っているのが、諸塚の消防団なのだと感じました。

朝早くから操法の訓練をする消防団員の方々、そしてそれを見守るためにお越しくださっている消防団OBの方々、このチームワークのよさ・つながりが第4部消防団の強さにつながっているのかなぁと思いました。

【全速力で重たいホースを運びます】

【脇を固める団員・OBの方々】

今日は、春のような陽気で消防団員の方々には光る汗が見えました。「毎年、この訓練をする時には霜柱を踏みしめて、びちょびちょになりながらするっちゃけどねぇ。やっぱり今年はあったかいわ」と話されていました。毎年恒例の操法の訓練ですが、第4部消防団そして荒谷・南川地区の結束力を見せてもらった貴重な時間になりました。

【この物差しで足の位置を正したり、「休め」の時の足幅を確認したりするそうです】

【お昼は青空の下で】

【午後からの練習に向けてしっかり食べてくださいね】

【明日も練習があります】

H27.12.9更新

「林業アピールツアー山師と語ろう」の計画案

1、日程案

ア 事前準備

・ 昼食は晴れたら外で、曇りなど肌寒かったらランチルームでします。

・ 昼食のメニューは、おにぎり、つけもの、おばあちゃん特製にしめです。

・ ご飯炊きや会場の準備をしますので、11時に集合して下さい。

・ ご飯炊き(8合)できたら、おにぎりを作ります。

・ 緑のふるさと協力隊の方が早く来て手伝ってくれます。

・ 早く仲良くなる方法 その① 名札を用意。それにニックネームなど書いてほしい。

(例えば、「はるちゃん」とか。そして、ツアー中はその名で呼ぶこと。)

(参加者が来られたら、名札にニックネームなどで書いてもらう。名札、マジック準備)

イ 12月12日12時 荒谷小到着・・・体育館へ案内、車の案内(駐車場へ:〇〇くん)・・撮影係:〇〇さん

・ 始めの会【司会〇〇さん】

・ あいさつ【〇〇】

・ あいさつ【校長先生】

・ 自己紹介(参加者には、なぜこのツアーに参加したかを交えて紹介してもらう。小学生は自己紹介とニックネームを言う。)

・ 日程説明(〇〇さん)

ウ ランチルームの中、または外で食事 【天気次第】

※みんなで楽しみましょう。みんなで準備や片付けをしましょう。

13:30学校出発

現場へ:白鳥神社を通って長野の途中です。

車で移動(校長先生の車と担任の先生の車に5・6年生はのる。)

5・6年生でウッジョブの取組を発表するときに使うものがあったらそれも車に乗せる。

エ 伐採現場を見学・インタビュー 【14時~15時】

進行:〇〇さん

社長に伐採の時のお話をお願いする。

伐採が終わったら、参加者から質問を受け、山師に答えていただく。〇〇さん:撮影の趣旨を話し、みんなに協力をしてもらう

オ 古民家よしやに到着15:00予定

・ 予定を話す。

・ 管理人さんを紹介する。

・ 早く仲良くなる方法 その②夕食作りをみんなでする。

・ メニュー 猪鍋、釜でご飯を炊いて、おにぎりにする。

・ 食材の提供:イノシシは私のおじいちゃん

野菜は〇〇さんの作った黒原の野菜

・ 猪鍋の指導は、山師 〇〇さんと〇〇さん

・ 〇〇さんのしいたけを作っているところの参観もいいですよ。

・ 暖房のため、暖炉でまきを燃やす。(火の当番:〇〇君)

カ 山師と語ろう 【17時~20時】

※山師の皆さんと語り合いましょう。

・ 司会(〇〇さん)

・ あいさつ(〇〇)

・ 乾杯のあいさつ(社長)

・ 食事(今日のメニュー紹介 イノシシ:〇〇さん、米:〇〇家、野菜:〇〇さん、しいたけ:〇〇さん)

・ 自己紹介

(5・6年生はウッジョブで取り組んでいることを紹介する~3分間)

(山師は林業のやりがいを話す。)

(参加者は、伐採体験の感想などを話す。)

・ 6年生の飲み物はペットボトル1本。分かれて座り、取材をしたり、山師との対談を聞いたりして、後日文書で報告する。~(感想文を書いて下さい)

・ 振り返り:7時45分になったら、5・6年生は今日の振り返りをする。

・ お礼とアンケート依頼(〇〇)

・ 万歳三唱(〇〇さん)

・ 子どもは解散(大人はまだまだゆっくり)

2 参加者(12/4現在9名)

・ 宮崎大学農学部 5名の学生さん

・ 緑のふるさと協力隊 1名

・ 九州大学 3名の学生さん

※前日から来村(迎え12/12 8:00しいたけの館 校長)

なお、この計画案はウッジョブのコーナーでもPDFファイルを添付しています。

ウッジョブ

最後に、九州大学からお越しいただく3名の学生の皆様、連絡をとって確認させていただきたいことがございます。荒谷小学校にお電話かメールをいただければ大変有り難いです。よろしくお願いいたします。

諸塚村立荒谷小学校 電話 0982-65-1120

メール ara-syou@m-link.jp

【皆さんに会える日を首をなが~くして待っています】

11月17日(火)は、諸塚小で森のふれあいフェスティバルが行われました。これは、村内の小学校3~6年生と中学生が総合的な学習の時間で学習した内容を発表する場です。本校はウッジョブ諸塚の発表をしました。

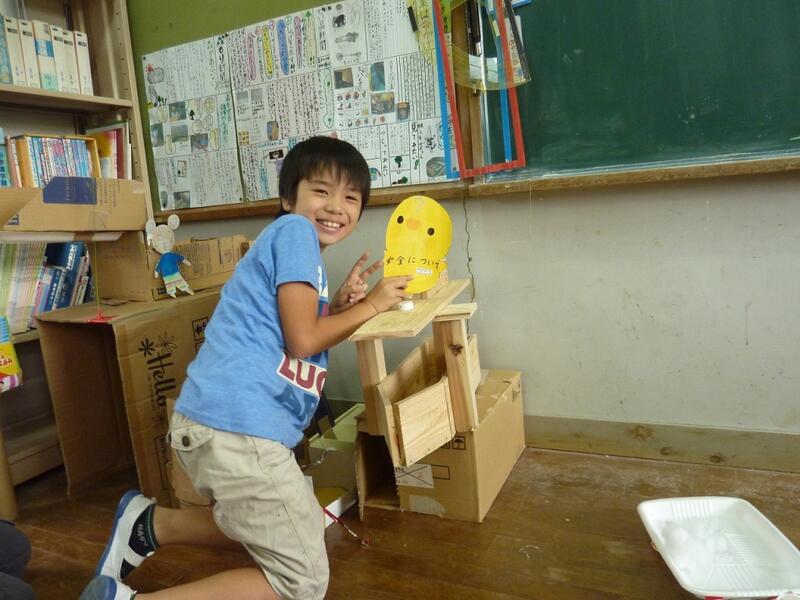

3・4年生は発表の中に振り付けを加えながら、わくわくひよこと一緒に自分が探求している活動の内容や実際に製作しているものを見せました。中学生や地域の方々もたくさん見てくださっている中での発表でしたが、臆することなく堂々と発表していて、この状況を楽しんでいるような余裕も感じられました。

【試行錯誤しながら考え抜いたものだから自信をもって発表できましたね】

5・6年生は体育館での発表です。本校5・6年生のウッジョブは、11月~12月が実践の時期ですので、今回はこれまでの経過とこれからの展望を発表しました。他の学校も同じような学習をしているため、これから実践する子どもたちにとってはヒントになるものもたくさんあったのではないでしょうか。

荒谷校区からもわざわざ子どもたちの発表を見に来てくださった方もいらっしゃいます。お世話になっている方々を見て、子どもたちも心強かったと思います。ありがとうございました。

【それぞれの計画をしっかり伝えられました】

今朝の表現集会は5・6年生の発表でした。今回は「カノン」という曲をリコーダーで演奏し「明日を信じて」という歌を歌いました。「カノン」の演奏は、毎朝5・6年生の教室から職員室まで聞こえてきます。職員室でその演奏を聞いていても上手だなぁと思うのですが、子どもたちの演奏する姿を見るとその音色は格別でした。

【今月も表現集会のテーマソングからスタートです】

【途中から2部に分かれての演奏でした】

「明日を信じて」の合唱は、大きな声で真っ直ぐ前を向いて歌っていました。真剣な表情、大きく口を開ける姿に引き込まれるようでした。

【この調子だと駄賃付け唄も堂々と歌えそうですね】

次に、図工で製作した「コマコマアニメーション」を披露してくれました。これは自分たちで作った動物をコマ送りになるよう写真を撮ってアニメにしたものです。動物の関節や体が動くようになっているため、コマ送りで見ると本当のアニメのようでした。作品にはそれぞれ「ひよこ魚をつる」、「決戦」、「でっかいりんごを食べて喜ぶくまさん」、「I Love くまさん」、「モンキーの挑戦」、「海の底」というタイトルがつけられていました。ヒヤヒヤするもの、ハラハラドキドキするもの、自然と笑顔になるもの、しかけがあるものなどそれぞれの個性が光る作品ばかりでした。

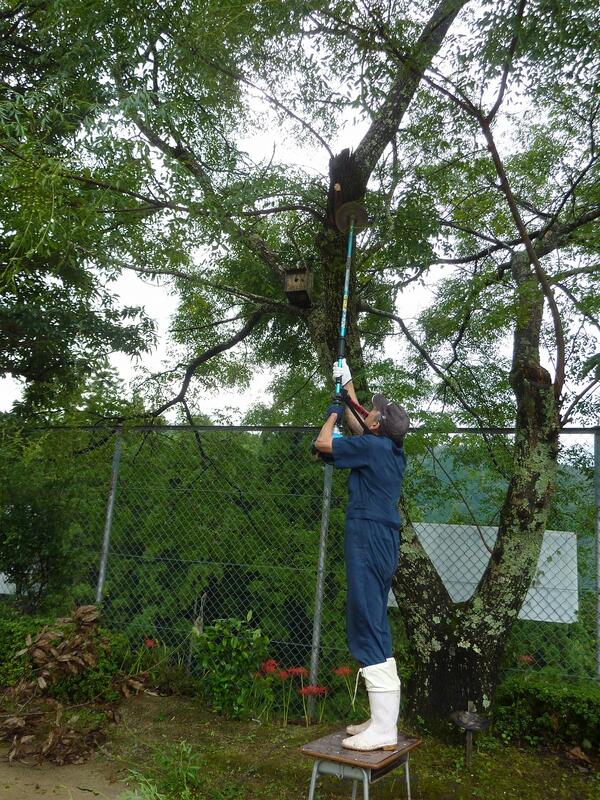

校長先生と教頭先生に、夏休み中に修繕をしてもらっていた百葉箱が修繕完了となりました。屋根の板に校長先生が色を塗ってくださり、真っ白な百葉箱がお目見えしました。遠くからでもはっきり分かる、とってもきれいな百葉箱です。木陰に立っていますので、荒谷小にお越しの際には見てみてください。

【色を塗る前】 【塗った後】

【職員室から見ても白さが際立ちます】

〇 2/15(日)に『学習発表会』を行います。8:50から11:00に体育館で行います。地域の皆様やゆかりのある方々も含め、たくさんの方々のご来場をお待ちしております。保護者の皆様は、終了後家庭教育学級の閉級式及びPTA三役会を行います。

〇 1/19~2/20は、「空き瓶(一升瓶・ビール瓶のみ)回収」期間です。子どもたちの活動費のため、ご協力をお願いいたします。

〇 2/17に「第3回学校運営協議会」を行います。

〇 令和8年度の主な行事を入力しました。★閉校式は令和9年2月13日(土)実施予定です。

| 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 |

1 | 2 1 | 3 | 4 | 5 2 | 6 | 7 1 |

8 1 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |

15 2 | 16 1 | 17 | 18 | 19 | 20 1 | 21 |

22 | 23 | 24 | 25 2 | 26 | 27 | 28 |

〒883-1301

〒883-1301