学校の様子

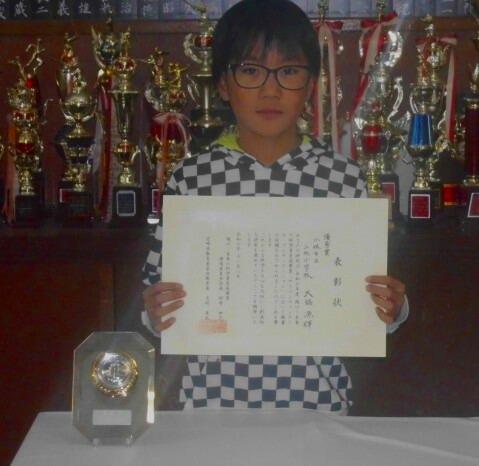

サイエンスコンクール表彰

11月18日(火)、サイエンスコンクールプレゼンテーション大会の表彰を行いました。本校の6年生児童が西諸地区代表に選ばれて、県の大会で発表しました。最強糸電話研究というテーマでプレゼンを行い、見事優秀賞に輝きました。おめでとうございます!

国スポ・障スポ出前授業(2年生)

11月17日(月)、2年生を対象に、国スポ・障スポ出前授業がありました。令和9年に本県で開催される国スポ・障スポ大会のイメージソング「ひなたのチカラ」には、ダンスがあります。今日は、県の国スポ・障スポの担当者の方から、そのダンスを教えてもらいました。宮崎県の公式キャラクター「みやざき犬のひいくん」も登場し、大喜びの子供たち。「ひいくん」と一緒に、みんなで楽しく元気よくダンスを踊りました。

1年生と中学3年生の交流学習

11月14日(金)、中学校3年生が、こすもす科の学習で1年生と交流学習をしました。

中学生が事前に計画・準備してきた活動を1年生が一緒に行いました。風船バレーや魚つりゲーム、じゃんけん列車など、1年生が楽しく活動できるように説明の仕方や声掛けを工夫していました。

職場体験

11月13日(木)~14日(金)まで、職場体験で中学2年生が5名来ています。中学生のお姉さん、お兄さんに大喜びの子供たちです。昼休みには、中学生の周りにたくさんの子供が集まって楽しそうに過ごしていました。

高齢者疑似体験(3年生)

11月11日(火)と12日(水)に、小林市社会福祉協議会の皆さんを講師としてお招きし、3年生が高齢者疑似体験を行いました。高齢者疑似体験では、様々な装具を身に付けて、階段の昇降、紙の読み取り、筆記、代金の支払い(財布からお金を出して払う)等の活動に取り組み、見えづらさや動きづらさを体感しました。障がいのある方や高齢者の方々の立場に立って感覚や気持ちを実感できたことは、大変貴重で有意義な体験でした。ご指導いただいた皆さん、ありがとうございました。

手作りの作品整理棚

用務員の切畑先生が、図工の作品を入れる作品整理棚を作ってくださいました。手作りとは思えないクオリティです。使わなくなった古い画板を差し込んで完成です。これまで作品を置く場所に困っていましたので、大変助かります。ありがとうございました。

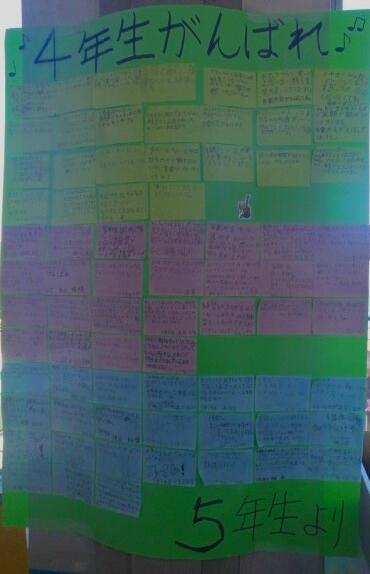

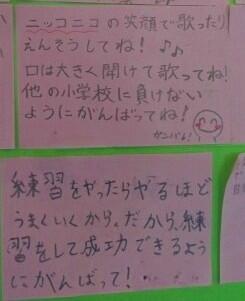

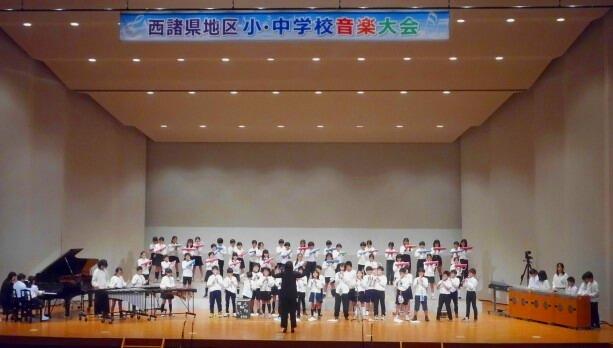

音楽大会の応援

先週の音楽大会は、4年生みんなの心が一つになった素敵な発表でした。本番後には「もう一回やりたい!」「あっという間だった!」と子供たちが口にしていました。本番を迎えるまで、全校のみんなから様々なサポートがありました。昼休みの練習の見学、楽器運びの手伝い、たくさんの励ましの言葉、当日のオンライン配信での鑑賞など、他の学年の子供たちの応援がありました。4年生はもちろん、全校のみんなでやりとげた素晴らしい音楽大会でした。

【4年生の意気込み】

【5年生からの励ましの言葉】

がんばった音楽大会(4年生)

11月7日(金)、西諸県地区音楽大会が開催されました。本校からは4年生が参加しました。合唱曲「手をつなごう~ともに生きる~」合奏曲「おもちゃのシンフォニー」を立派に発表しました。みんなの心を一つにしたすばらしいハーモニーと演奏で、聴いていて幸せな気持ちに包まれるような時間でした。

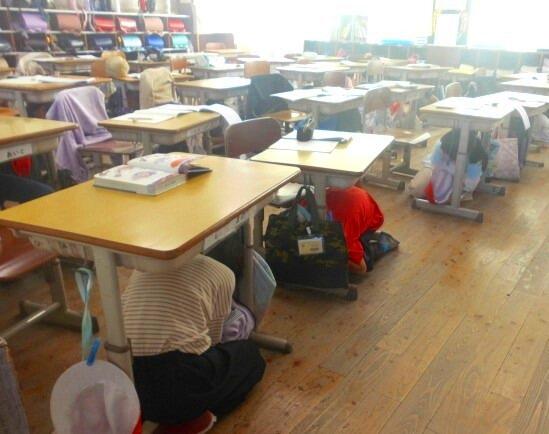

地震に備えて

11月6日(木)、お昼の活動の時間に、地震発生時に備えた短時間訓練を実施しました。シェイクアウト訓練とも呼ばれるこの訓練は、2008年にアメリカで始まった新しい形の地震防災訓練です。これまでの避難訓練のように特定の場所に集まる必要がなく、場所を問わずどこにいても参加できます。地震発生時に「まず低く、頭を守り、動かない」という3つの安全行動を身に付けることを目的としています。今回は予告なしで行いましたが、低学年の子供たちもあわてることなく、落ち着いて安全の確保ができていました。

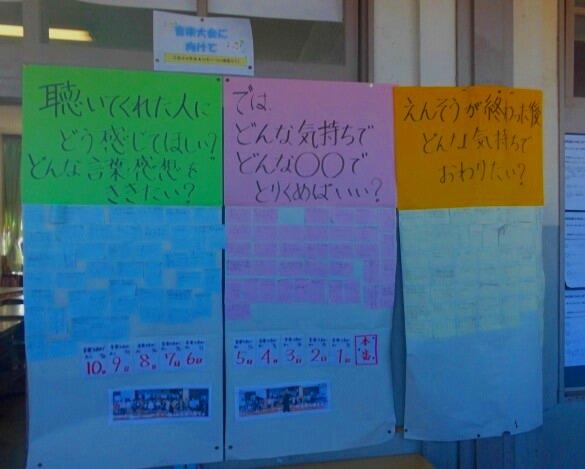

音楽大会に向けて(4年生)

11月5日(水)の朝の活動は、4年生の発表集会でした。4年生は、今週金曜日に西諸県地区音楽大会に参加します。そこで、本番に向けて全校のみんなに演奏を披露しました。4年生は、みんなの応援を受けて、心を一つにして一生懸命に発表していました。発表内容は合唱「手をつなごう~ともに生きる~」合奏「おもちゃのシンフォニー」です。本番では、これまでの練習の成果を精一杯発揮してくれると思います。

https://forms.office.com/r/bv9m1aJ0xT

児童の欠席や遅刻の連絡はここからお願いします。

原則、前日の17時以降、当日の7時45分までに入力してください。

流行性疾患に感染した場合には、休みの日でも結構ですので入力してください。

なお、確認は原則健康観察の時間(8時頃)のみです。日中に下校などについて書き込まれても確認できません。ご承知おきください。

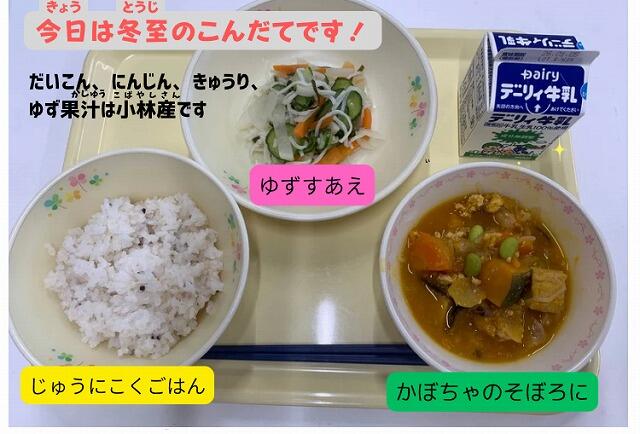

12月22日(月)