学校の様子

宿泊学習4(5年生)

待ちに待ったお昼ごはんです。美味しそうな笑顔です。

宿泊学習3(5年生)

午前中の活動「館内フォトアドベンチャー」の様子です

宿泊学習2(5年生)

御池青少年自然の家に到着して、入所式の様子です。みんな、張り切っています!

宿泊学習1(5年生)

10月16日(木)、5年生が宿泊学習の出発式を行ないました。今日から明日まで御池青少年自然の家で様々な体験活動に取り組みます。出発式では、元気のよい挨拶が聞かれ、ドキドキの緊張感とワクワク楽しみにしている気持ちが伝わってきました。教室の窓から、2年生が「行ってらっしゃい!」の声を送ってくれました。目的地に向けて元気よく出発していきました。

全員の挨拶や返事も気持ちよく、代表児童のあいさつも立派でした。

2学期の始業式

10月15日(水)は、2学期の始業式でした。まず、2年生と4年生の代表児童が2学期の目標を発表しました。内容も態度もすばらしかったです。

校長先生の話では「当たり前のことを当たり前にできるように」「当たり前を続けることで、もっといい自分・学校へしていこう」という話をしました。

その後に、学習担当の先生や特別支援担当の先生からお話がありました。

2学期は、宿泊学習や修学旅行、陸上大会や音楽大会など多くの行事があります。子供たちや職員、そして保護者や地域の皆様とともにチーム三松として取り組み、子供たちに最高の思い出をつくってほしいと願っています。2学期も引き続き、皆様のご理解とご協力をどうぞよろしくお願いします。

1学期の終業式

10月10日(金)、1学期の終業式を行いました。まず、3年生と5年生の代表児童が、1学期にがんばったことと、2学期に努力したいことを発表しました。2人とも堂々とした態度で、しっかりと自分の考えを発表することができました。

校長先生のお話では、1学期を振り返って、三松っ子ががんばったことを紹介しました。

最後に、生徒指導担当の先生から秋休みの生活についての話がありました。

明日より4日間の秋休みが始まります。子供たちが安全に過ごせますように、保護者や地域の皆様の見守りをどうぞよろしくお願いします。

表彰おめでとう!(小林新体操クラブ)

10月9日(木)、三松っ子の活躍が続いており、校長室で表彰をしました。小林新体操クラブが、沖縄県で開催された「第39回九州小学生体操大会(新体操)」で第2位、佐賀県で開催された「第39回かささぎ杯」でも第2位に輝きました。入賞した小林新体操クラブの皆さん、おめでとうございます!

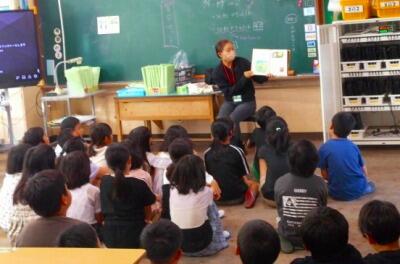

10月の読み聞かせ

10月8日(水)は、1学期最後の読み聞かせがありました。秋の季節に関連した本や、学級の子供たちが興味・関心のある本を選んで読み聞かせしてくださっていました。「わたぐもの会」の皆様、いつも楽しい時間をありがとうございます。

素敵な一日のはじまりⅡ(3年生)

朝のボランティア活動をがんばっている子供たちの紹介をします。3年生が、みぞ掃除をがんばっています。最初は、数人で始まったみぞ掃除だったそうですが、今はたくさんの3年生が参加しています。スコップで泥を出す人、一輪車で泥を運ぶ人、一輪車に水をかけて洗う人など、声を掛け合いながら協力して働いています。大変たのもしい3年生です!

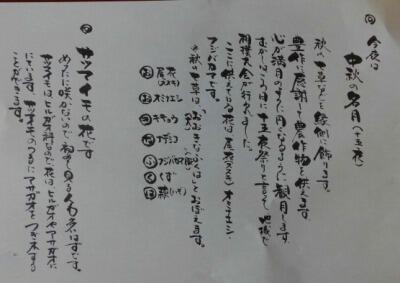

中秋の名月

10月6日(月)は、「中秋の名月」、秋に一番きれいな月が見られる日と言われています。地域の方が、子供たちに見せてあげてくださいと、秋の七草やお供え物(芋や柿など)を届けてくださいました。めったに咲かないので初めて見る人もいるかもということで、サツマイモの花も届けてくださいました。みんなが見られるように、保健室前の廊下に飾りました。お昼の放送で紹介すると、昼休みには大勢の子供たちが興味深そうに見に来てました。

メッセージも添えられていました。子供たちのために、ありがとうございます。

https://forms.office.com/r/bv9m1aJ0xT

児童の欠席や遅刻の連絡はここからお願いします。

原則、前日の17時以降、当日の7時45分までに入力してください。

流行性疾患に感染した場合には、休みの日でも結構ですので入力してください。

なお、確認は原則健康観察の時間(8時頃)のみです。日中に下校などについて書き込まれても確認できません。ご承知おきください。

12月18日(木)