幼稚園併設の施設一体型小中一貫校

創立6年目を迎えました!

創立6年目を迎えました!

|

| ポークカレーライス、海藻サラダ |

|

| ミニ黒糖パン、ナポリタンスパゲティ、コールスローサラダ |

|

| 麦ごはん、魚のかわり揚げ、もずく汁 |

|

| チキンライス、卵とコーンのスープ、フルーツサラダ |

|

| 麦ごはん、タイピーエン、もやしのナムル |

|

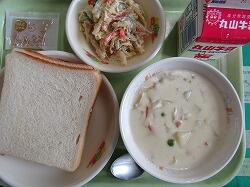

| 食パン、クラムチャウダー、マカロニサラダ |

|

| 麦ごはん、ひじきの五目煮、石狩汁 |

|

| 親子丼、茎わかめの酢の物 |

|

| 減量麦ごはん、チキン南蛮、とろろ汁、お祝いケーキ |

|

| 麦ごはん、豚肉の生姜炒め、スナップえんどうのマリネ、豆腐とあおさのスープ |